Passado e presente só se distinguem pelo desgaste da madeira

O Canto do Ossobó · de Silas Tiny / 2017, PT, 99’, M12

Uma cabrinha arrancada à mãe pode ser uma das várias linhas metafóricas desta busca identitária numa ilha onde a crueldade não se fez rogar. Natural de São Tomé e Príncipe, o realizador Silas Tiny emigrou criança para Portugal, esquecendo “o passado como quem esquece um trauma”, dissimulando na pele a “cicatriz dessa ferida difícil”. O Canto do Ossobó descreve o regresso simbólico à sua ilha natal.

Ensaio em torno de memórias e do palimpsesto histórico que as ruínas e floresta desvelam e escondem, o registo autobiográfico não se torna demasiado confessional nem o tom sereno e reflexivo atropela o poder da fotografia que, majestosa, faz desfilar planos fixos da pacata vida da ilha. As aldeias de pescadores com as casas sob palafitas e animais a cirandar, as lavadeiras num rio generoso, o menino no cacaueiro e a sua turminha matreira, a vegetação luxuriante do país onde tudo é fértil - até o horror.

O filme adentra no mundo das roças, imponentes estruturas de produção agrícola durante os ciclos de cacau e café nos finais do séc. xviii e inícios do século xx. Estruturas ainda imponentes quando as visitamos numa realidade pós-colonial plena de duras continuidades. Paramos nas ruínas do hospital onde a irmã do narrador nasceu, ironia do tempo que faz com que “passado e presente se distingam apenas pelo desgaste da madeira”, da pedra e dos corpos.

No tempo colonial este gigante exportador de café era “propriedade privada dividida em feudos”. Cada roça ditava as suas regras, e tinha o seu regime disciplinar muito vincado. Ao comando o Senhor da roça que gozava de diversões e mordomias e com negras à disposição nos seus aposentos; ao fundo a sanzala, onde os escravos, e mais tarde os serviçais, passavam miseravelmente as horas minguadas que não estavam a trabalhar. O modelo “casa grande e sanzala” viveu-se em pleno na roça Rio do Ouro, fundada em 1865 (hoje Roça Agostinho Neto), e na roça Água-Izé (de 1854) que o filme dá a conhecer. Nos tempos que se seguiram à independência estas e todas as roças do país foram nacionalizadas e transformadas em cooperativas.

O filme consegue fazer emergir essa tensão entre tempos: dá a ver a crueldade do passado e o beco sem grande saída do presente. Não faz juízos diretos, mas mostra as pontas soltas da violência numa incomensurável perplexidade. Se em 1876 os escravos de São Tomé foram declarados livres, “o abismo continuou” para os serviçais e contratados a quem eram infligidos castigos físicos, de acordo com o estado de espírito do patrão – e isto já muito perto de nós. Nas mesmas roças onde a miséria continua colada à degradação dos edifícios, agora ruínas onde crianças sem cuidados de saúde e pouco acesso a escola são os reis. Roças de habitação nada condigna, agricultura que nem chega para subsistência e um horizonte curto de possibilidades de vida.

Importa que esta longa de Silas Tiny seja amplamente vista. Primeiro porque a história da escravatura praticada sob o império e colonialismo “à portuguesa” precisa de ser conhecida na sua complexidade, contrapondo a realidade dos factos ao persistente mito lusotropicalista dos brandos costumes. Depois, por ser a voz de um santomense que – qual a cabrinha à procura da sua cria – perscruta a dor de “homens e mulheres esgotados pelo peso do trabalho”, os fantasmas de tantos anónimos que emprestaram a sua força de trabalho ao regime de plantação para avidez e poder alheios, contribuindo com o seu suor, e sob todas as torturas, para as fortunas da metrópole. Homens e mulheres a quem a humanidade foi subtraída.

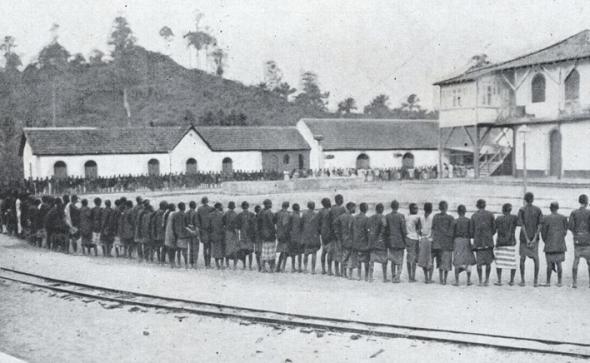

A sequência de imagens de arquivo, sem comentários e acompanhada por uma música soturna, é particularmente forte. Vemos a linha de montagem das roças: apanha do cacau, a descasca e carrego, moagem, secagem, os carris de transporte; o círculo dos trabalhadores e famílias com ar desolado, o mesmo ar dos doentes nos hospitais das roças, a arrogância dos senhores coloniais que viviam sob uma aparência de que a folclórica receção ao presidente Carmona em 1939 é manifesto. Ouvimos o depoimento de um contratado de Cabo Verde, que ganhava 20 escudos de salário por um trabalho desumano sem folgas, nomeadamente a carregar à chuva cestos de excremento.

O filme refere ainda a caricata visita do astrofísico Arthur Eddington à ilha do Príncipe para observar o eclipse total do sol e comprovar a teoria da relatividade de Einstein (em 1919), ao mesmo tempo que servia para atenuar a contestação inglesa às condições de trabalho dos serviçais. E não faltou mais um episódio macabro da história de São Tomé e Príncipe: o massacre de Batepá em 1953. O governador Gorgulho mandava calar a insurgência contra a exploração dos trabalhadores das roças. Dos muitos assassinatos quase não há registos. Um deles foi o avô do narrador, o avô que contava as lendas de animais misteriosos que habitam a floresta como o Ossobó, o pássaro mítico com o lamento no canto, distraído e atraiçoado pela cobra matreira. Ou a sereia branca temida e admirada pelos seus poderes sobrenaturais. Valha-nos o pensamento mágico que resistiu aos tempos nefastos e ao roubo da imaginação.