Olhar “ao contrário”, entrevista com o arquiteto Paulo Moreira

O livro Aprender a Desaprender. Diálogos para a descolonização da arquitetura pretende compreender caminhos, métodos e abordagens para posicionar a arquitetura no debate sobre a descolonização. O livro reúne diálogos, em vozes diversas, multidisciplinares e poliglotas. Os contributos de Ibiye Camp, Margarida Waco, Mónica de Miranda, Luísa Santos, Banga Colectivo, Cartografia Negra, Natache Sylvia Iilonga, Thaís Andrade, Gabriela Leandro Pereira, Lara Isa Costa Ferreira, Demas Nwoko e Anyibofu Nwoko Ugbodaga desafiam as heranças coloniais, com as dificuldades e riscos inerentes. O objetivo é ampliar o alcance da arquitetura, inscrevendo no debate os dissensos e olhares que trespassam os discursos dominantes.

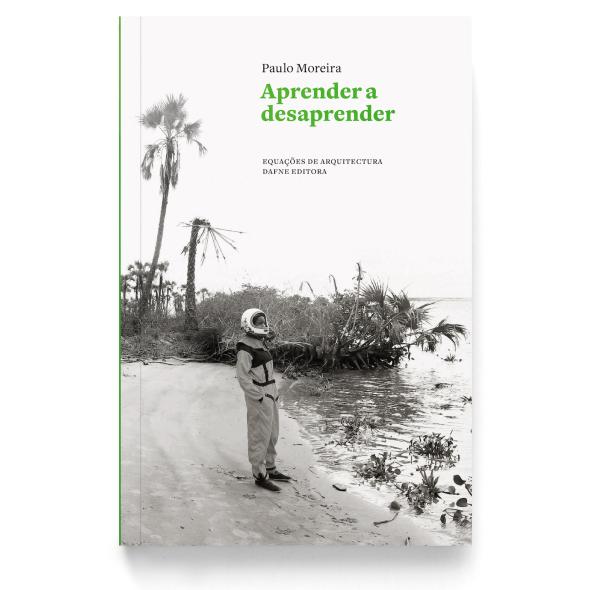

Aprender a Desaprender, Dafne Editora, 2024. Fotografia de capa Mónica de Miranda

Aprender a Desaprender, Dafne Editora, 2024. Fotografia de capa Mónica de Miranda

Em que medida este livro faz uma «inversão» de conceitos e de pensamentos hegemónicos na arquitetura?

O livro introduz um conceito que é definido pelo seu oposto. Mas desaprender não é simplesmente o inverso de adquirir conhecimento, há nuances mais profundas nesta ideia. Olhar “ao contrário” pode ser um bom ponto de partida para romper os discursos hegemónicos.

O lema “desaprender” chegou no momento em que começava a preparar tanto o livro como a edição de 2024 do Arquiteturas Film Festival, que anualmente organizamos no Instituto. Desde cedo, livro e festival tornaram-se indissociáveis, partilhando o título. Na pesquisa sobre filmes, interessou-me o trabalho dos Beka & Lemoine, um duo de realizadores de filmes de arquitetura. No filme Rehab (From Rehab), há uma sequência fílmica “de pernas para o ar”, acompanhada por uma frase poética e reveladora, que diz que olhando “de pernas para o ar, todos dançamos”. Ver o mundo ao contrário pode ser de facto uma possibilidade estimulante!

Grande parte deste livro foi editado precisamente de “cabeça para baixo”, em Joanesburgo, onde tenho passado algumas temporadas, num novo desafio académico. Isto fez-me pensar na convenção de que no hemisfério norte as pessoas estão “em cima”, enquanto no sul tudo parece acontecer “ao revés”. A verdade é que, como sabemos, segundo as leis da gravidade deste planeta esférico, ninguém está “de pernas para o ar”. Esta constatação é óbvia e factual do ponto de vista da física, mas está longe de ser evidente para todos. O livro apresenta algumas destas evidências.

O que a «descolonização da arquitetura»?

“Descolonizar” é um conceito complexo, com várias conotações, sempre em transformação e adaptação consoante os contextos em que opera. Por si só, este livro não será suficiente para “descolonizar a arquitetura”… Até porque, por mais que “descolonizemos”, é sempre possível descolonizar um bocadinho mais… Mas espero que o livro possa contribuir para nos aproximarmos do tema e abrir caminhos nessa direção.

Também formalmente.

Sim, por exemplo, o livro reúne diálogos que desafiam abertamente as heranças coloniais, com as dificuldades e riscos inerentes. Pareceu-me ser este o melhor formato para debater o tema, num caminho que se trilha sem uma “teoria” única. Os diálogos extravasam a “lusofonia”, uma circunscrição habitual quando se aborda o tema pós-colonial a partir de Portugal. O tema é abrangente e é necessário ouvir vozes que emanam de outros lugares e experiências. Entre os assuntos trazidos à conversa contam-se: o papel das diásporas na história, procurando reescrever narrativas emancipatórias sobre a relação entre colonizado e colonizador; as escalas de ação das práticas espaciais; as histórias pessoais e os comentários pedagógicos.

Cartografia Negra, Rosário, 2 tempos, 2018.

Cartografia Negra, Rosário, 2 tempos, 2018.

Há um tema implícito em vários testemunhos, que tem a ver com o facto de as práticas atuais dos autores serem contrárias ao que lhes tinha sido ensinado nas escolas de arquitetura. Como se o seu trabalho consistisse em fazer aquilo que aprenderam a “não fazer” na escola; ou se a universidade tivesse ensinado as regras, para que depois pudessem ser quebradas. No seu todo, julgo que fazemos frente à questão através de uma visão original sobre a arquitetura e as cidades contemporâneas.

Como situas o debate de “descolonização da arquitetura” em Portugal?

Reparo que na arquitetura o tema tem tido ainda pouca atenção, em Portugal… Fui lendo vários autores que têm abordado o conceito de “desaprender” no campo das metodologias decoloniais, nomeadamente desprender práticas neo-coloniais, ainda que esses processos impliquem a desobediência aos cânones estabelecidos. À medida que se entra neste universo, a literatura serve como lembrete que abordar estas temáticas não é fácil. Pelo contrário, é um processo que exige desafiar teorias eurocêntricas e a responsabilidade de produzir conhecimento fora dos padrões convencionais.

É por isso que este livro faz frente ao tema a partir de práticas e ações concretas, que é a linguagem que os arquitetos entendem mais facilmente. Uma das maiores inspirações para este projeto foi precisamente a Bienal de Arquitetura de Veneza de 2023, onde a descolonização chegou ao centro do debate disciplinar. O “Laboratório do Futuro”, tema proposto pela curadora Lesley Lokko, foi uma exposição estruturante dessa discussão, e o lema “aprender a desaprender” pareceu o momento ideal para reunir essas ideias num volume poliédrico. Estas conversas estabelecem-se entre diferentes gerações e geografias, a partir de práticas que cruzam a arquitetura com a academia, a cultura, a história e outras formas de habitar o mundo. São diálogos que ajudam a desenvencilhar nós, numa procura de aproximação entre arquitetura e sociedade. O mundo está povoado de injustiças, muitas vezes fruto da herança e atualidade colonial, mas a vitalidade e pluralidade de ideias e imaginações que o habitam é infindável.

Quem são os autores e como se estruturam os capítulos do livro?

As conversas nascem da procura de novas referências e inspirações no campo da arquitetura. Organizámos o livro numa sequência de seis capítulos de diálogos. Começamos com a Ibiye Camp e a Margarida Waco, cujo trabalho se tem posicionado na interseção entre arquitetura, teoria crítica e black studies. Apesar das temáticas que as aproximam, focam-se em campos de ação distintos, recorrendo tanto a histórias pessoais como a sensibilidades geopolíticas. A Mónica de Miranda e a Luísa Santos vêm de áreas externas à arquitetura, mas ambas interessam-se por questões de espaço e território. O seu contributo ajuda a compreender como a arquitetura pode ser influenciada – ou influenciar – a prática artística.

Banga Colectivo, Quadros, Chapéus e Botas

Banga Colectivo, Quadros, Chapéus e Botas

Os Banga Colectivo e os Cartografia Negra partilham uma certa visão sobre arquitetura, arte e urbanismo nos seus trabalhos, entre Angola, Brasil e Portugal, e aqui dão continuidade às conversas que têm tido na Bienal de S. Paulo (2022) e Bienal de Arquitetura de Veneza (2023). Temos depois a Natache Iilonga e a Thaís Andrade, que são jovens arquitetas à procura de novas interpretações da história e do ambiente que as rodeira entre Cabo Verde, Portugal e Namíbia. A Lara I. C. Ferreira e a Gaia (o nome pelo qual é conhecida Gabriela Leandro Pereira), têm colaborado em publicações e outras atividades académicas no Brasil, e na conversa mostram como o contexto cultural pode mediar a pesquisa e o exercício da arquitetura. O último capítulo é um diálogo mediado por mim, com Demas Nwoko, arquiteto e artista nigeriano com percurso consagrado, distinguido com o Leão de Ouro pela sua carreira na Bienal de Veneza de 2023, e a sua filha Anyibofu Obiofu Ugbodaga, conhecida como “Bofu”, também arquiteta. A conversa olha para os novos caminhos que a instituição New Culture Studios está a trilhar é, sem dúvida, uma das referências para o trabalho que temos feito no Instituto.

Olhando para o teu percurso, foste para Luanda com o objetivo de aprender com “uma cidade em processo de recuperação após décadas de guerra e do legado colonial português.” Foi um ponto de viragem na tua formação?

Certamente. Foi em Luanda que fui amadurecendo o meu posicionamento em relação ao tema. Antes disso, estudar e trabalhar em escolas e escritórios de alto padrão na Europa proporcionara-me oportunidades de crescimento pessoal e profissional inegáveis. Mas os meus ideais começaram a expandir-se além do que era considerado como prática arquitetónica ‘convencional. Fui-me fascinando por uma variedade de temas, métodos e lugares. Em 2008, mudei-me do Porto para Londres, para realizar pesquisa sobre cidades e cultura urbana. O meu objetivo era aprender com Luanda, onde sabia que havia muitíssimo trabalho para arquitetos, engenheiros e construtores – todos nós conhecemos quem tenha emigrado para Angola nesses anos – mas não se ouvia falar do que estava na “sombra” desse processo de transformação urbana. Foi isso que me atraiu, e que continua a atrair…

Foi por essa altura que foi demolido o Mercado do Kinaxixi. Conta sobre o que isso implicou, em termos simbólicos na cidade que se pretendia construir e destruir.

Realmente, quando iniciei a pesquisa, o mercado do Kinaxixe, obra-prima do arquiteto Vasco Vieira da Costa construída na década de 50, foi demolido. Este evento chamou a atenção dos arquitetos para a transformação urbana em curso em Luanda, principalmente desde o fim da guerra civil em 2002. Vozes indignadas em Angola, e sobretudo em Portugal, criticaram a indiferença do regime angolano perante a demolição deste magnífico edifício, considerado uma ‘jóia’ da arquitetura moderna em África.

No entanto, essas vozes insurgentes não destacaram um pormenor importante: o facto da demolição ter sido realizada por uma empresa portuguesa, evidenciando a cumplicidade dos ex-colonizadores no amplamente criticado apagamento do património arquitetónico do antigo império português.

Qual era a empresa?

Lembro-me de estar a conversar com o Kota 50, fotojornalista que me acolheu com a sua família no bairro da Chicala, e de ele mostrar-me fotografias de funcionários portugueses com coletes refletores da Soares da Costa, posando com orgulho enquanto os trabalhos de demolição do mercado decorriam em cenário de fundo. Isto fez-me refletir sobre o papel das empresas portuguesas nesse processo de “apagamento”…

Enquanto este acontecimento ecoava nos meus pensamentos, a minha pesquisa foi-se moldando, combinando prática e investigação. Interessava-me mapear e examinar as relações entre arquitetura, topografia política e movimentos sociais. Examinei fatos tangíveis em arquivos e bibliotecas, e recolhi muitos testemunhos. Foi assim que a minha consciência sobre a história e suas sensibilidades pós-coloniais começou a consolidar-se.

Demas Nwoko, New Culture Studios, ala residencial. Oremeji, Ibadan, Nigéria, 1967– em curso. Fotografia Andrew Asiebo

Demas Nwoko, New Culture Studios, ala residencial. Oremeji, Ibadan, Nigéria, 1967– em curso. Fotografia Andrew Asiebo

Chicala, o teu caso de estudo, foi acompanhando essas mudanças reais e de concepção sobre uma cidade como Luanda.

Na Chicala pude observar e documentar o ambiente construído do bairro e experimentar hábitos e costumes locais, mas também conectar-me com profissionais, académicos e outros atores de Luanda. No meu trabalho, fui incorporando essas experiências, colaborações e interações…

Como se enquadrada no urbanismo do sul global?

Interessa-me abordar a cidade do particular para o geral – colocar um bairro no seu contexto urbano mais alargado, e assim ir compreendendo as cidades em toda a sua intensidade… É isso que estou agora a fazer em Joanesburgo, como membro do CUBES – Centre for Urbanism and Built Environment Studies, na Wits University. O projeto City Studio é focado na interseção das zonas de Alexandra, Frankenwald e Kelvin, onde há desigualdades muito acentuadas. Interessa-me encontrar ligações e reciprocidades nesses lugares aparentemente divididos e fragmentados. É desafiante!

Espaço de residência do Instituto, fotografia de Ivo Tavares Studio

Espaço de residência do Instituto, fotografia de Ivo Tavares Studio

O Instituto, que estabeleceste no Porto em 2018, programa e promove “discursos pós-coloniais e decoloniais e a sua inscrição no debate da arquitetura e da criação artística”. Como se tem efetuado na prática?

O Instituto é um pequeno espaço cultural, inicialmente organizado como extensão do meu atelier de arquitetura, que tinha iniciado alguns anos antes, ao regressar de Londres. É um projeto onde consigo assegurar um campo de experimentação que a prática profissional, na maioria dos casos, não permite. Desde o início, o interesse era trazer para o contexto do Porto os temas da minha pesquisa, cruzando arquitetura, estudos urbanos e produção cultural num sentido mais amplo. Num processo orgânico, o Instituto ganhou forma como um lugar de intercâmbio interdisciplinar, catalisador de redes e colaborações. É hoje uma instituição singular na cidade do Porto, que acolhe uma programação variada cruzando a consciência história com aspectos ainda não devidamente reconhecidos pela sociedade.

O programa ganha forma através de exposições, ciclos de conversas, oficinas, festas e outras experiências. Na orientação do Instituto destacam-se as residências de artistas da Chicala e de Luanda, com os quais tenho construído ao longo dos anos relações de colaboração e amizade. Estas iniciativas estão também na génese deste livro.

Podes dar alguns exemplos de atividades, exposições e questões?

A exposição Kubanga Kukatula, do Lino Damião e Nelo Teixeira, é um exemplo evidente dessa troca. Numa residência que realizaram em 2021, os artistas recriaram, à escala real, experiências vividas e construídas num recanto do seu bairro. Trouxeram, literalmente, um fragmento da Chicala para o Porto, numa experiência arquitetónica sobre autoconstrução. No mesmo ano, o artista Luís Damião, também residente na Chicala, esteve em residência no Instituto. Explorou o espólio do seu pai, o “Kota 50”, através de técnicas de manipulação e impressão de imagens históricas, entrelaçando episódios do quotidiano com momentos da convulsão social que ocorreu em Angola durante o conturbado período pós-independência. A exploração deste relevante arquivo fotográfico foi informada pela perspetiva pessoal do Luís, que selecionou, editou e transformou o vasto material do arquivo para produzir novas obras. A residência do Kiluanji Kia Henda abordou as tensões e ideologias da história de Angola e suas ramificações coloniais, imersas precisamente no Largo do Kinaxixe. Esse trabalho resultou no projeto Resetting Bird’s Memories, focando-se na ocupação daquele lugar e mostrando que a demolição do mercado foi apenas mais um episódio de uma história com cerca de 400 anos de tensões e conflitos ideológicos. O projeto fez uma análise do legado simbólico pré-, pós- e colonial que marcou profundamente o espaço público de Luanda.

É nessas participações de artistas africanos e afro-descendentes que tem muito o seu traço distintivo…

Estes e outros contributos de artistas que passaram pelo Instituto mostraram não existir um texto único para narrar a história. As residências artísticas têm funcionado como espaços de pensamento, troca e disseminação de ideias, e inspiração para a prática da arquitetura. Destes intercâmbios, tem sido possível aprender a repensar numa história onde há lugar para várias perspectivas. Os contributos não se limitam a Angola, nem tão pouco ao campo das artes visuais. Apenas como exemplo, evoco alguns olhares que, a partir do campo da arquitetura, temos recebido no Porto: a Cassandra Lorca Macchiavelli, da Suécia, a Natache Iilonga, da Namíbia, e a Bonnie Bopela, da África do Sul, demonstraram a importância de abrir o espaço público da cidade a novas interpretações, com especial atenção nas representações do colonialismo e seus monumentos, bem como nas pinturas murais e sinalética comercial, ou até a toponímia da cidade. Todas estas experiências têm contribuído para produzir novos ângulos de observação e novos entendimentos do espaço urbano. Estes contributos tanto podem despertar estima e admiração como por vezes provocar desconfortos. Talvez seja esse o papel do Instituto, e do livro “Aprender a Desaprender” em particular, enquanto catalisador de conhecimento arquitetónico.

**

Livro Aprender a desaprender, Coedição: Dafne Editora / Instituto, Colecção: Equações de Arquitectura: n.º 50, Dimensões: 156 p., 15,0×22,5 cm, Design: Manuel Granja PVP: 20,00 euros. apoio do programa «Arte pela Democracia», uma iniciativa da Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril em parceria com a Direção-Geral das Artes.

O lançamento foi a 13 de junho, no Instituto (Porto), com Kitty Furtado, André Tavares e Paulo Moreira.