Dias vagarosos, sem vagar

diário neo-rural, Ourique, abril 2020

Uma possante trovoada abençoa o domingo de Páscoa no Baixo Alentejo. Relâmpagos rasgam a planície, estrondosos trovões precedem gotas de chuva. O céu cinzento faz sobressair o verde deste lugar mediterrânico abundante em oliveira. A ilusória linha que divide céu e terra é visível a 360 graus. Cada rebento de trovão, expansão supersónica de ar, susto e energia, dispersa nuvens ansiosas da minha cabeça.

As tempestades de Páscoa no campo são-me familiares. Eram dias de cantoria e de fartos repastos. De comunhão familiar. As chuvas de abril chegavam como renovação, mitigando receios de agricultores.

Este ano, o vagaroso ensopado de borrego foi substituído por Douraditos. A chuva, bem vinda por estes lados, dá-me alento em tempos de calamidade mundial.

***

Um relâmpago acerta em cheio na antena que, por sua vez, anula o sinal. O curto-circuito deixa-nos sem eletricidade. Dias seguidos sem luz, algo corriqueiro quando vivia em Luanda. Ninguém se espantava, conversava-se mais e deitávamo-nos cedo, contribuindo para maior frequência de atividade sexual, sob o zumbido de mosquitos atiçados pelo calor.

Mas a eletricidade significa também contacto com o mundo. Santa internet, bendito fruto entre os problemas. [Paradoxal o “isolamento social” e a permanente sociabilidade digital]. No conection, tudo bem, nada se perde em reduzir distrações, em suspender o follow up de 9 grupos de Whatsapp ou as proféticas reflexões sobre o mundo pós-Covid. Porém, neste Monte alentejano, dependemos da eletricidade para aquecer a água com termo-acumulador e, mais grave, para aceder à própria água, sugada do poço a bomba elétrica.

Antes destas nuvens escuras e carregadas, pensei na água como mais uma imagem da ironia do momento. Por um lado, principal medida preventiva: lavar as mãos cantando os Parabéns (ou a Internacional). Por outro, metade da população mundial a conta-gotas. Pergunto como pôr em prática tais cuidados, nomeadamente em lugares do mundo onde mulheres carregam, zelosas, por longos quilómetros, bidões de água com o precioso líquido, que será racionado à ínfima gota. Claramente noutros termos, a água é algo a gerir por aqui também. Sempre vigilante quanto ao nível descendente do poço, se a água vai ao fundo do poço e não há meio de chover, toca a campainha da minha insegurança.

Tentando acelerar a chuva, a filha até inventou uma animada dança a imitar o que ela acha que são os índios, mãos erguidas ao céu acompanhadas por poderosos fonemas. Porém, não dominando cosmologias para desencadear pluviosidade, acabámos realmente por ficar de poço vazio. Socorreu-nos o vizinho Rui, enxuto criador de porcos, borregos e cabras, matutino a cuidar do seu quinhão de terra, regressando à vila já sol posto, com a mãe octogenária ao lado. O Rui alimenta inúmeras bocas bovinas, caprinas e felinas, amanha a terra e não falha o ritual da bica a seguir à sesta, na vila, comentando o assunto do momento que, por estes tempos, é sempre o mesmo.

E então, contava eu, o vizinho Rui lá se prontificou para encher a cisterna com a qual dá de beber ao gado, e despejar-nos a necessitada substância no poço.

É o início do confinamento obrigatório, estado de emergência. A relação de distância e de proximidade com os outros não está ainda interiorizada, é preciso reprimir reflexos condicionados, tais como o aperto de mão, a passagem de isqueiro ou a luva para abrir o portão. Mas a solidariedade do mundo rural surpreende ainda, e tudo se agiliza sem desperdício de palavras. Terminado o serviço, o aceno seco por detrás do boné. O nosso Paul Newman rústico cumpriu os três metros securitários em cima do trator.

Em maio, costuma plantar a horta de tomates, cebolas, pepinos e melancias, que dá avio até setembro. Como será a sementeira este ano? Sem proximidade, reforça-se a permacultura humana.

***

Depois de furar um pé com prego ferrugento no telhado, e desemudecida uma tomada, o homem da casa resolve o momentâneo apagão.

***

Energizada pela tempestade, mergulho em arqueologias pessoais. Organizo o escritório que nunca tive e a biblioteca de sonho com vista para a planície. Livros levados em carrinho-de-mão de uma para outra zona da casa, revistas, fanzines, dossiês da faculdade, livros encadernados do bisavô, fotografias impressas.

Hesito sobre o que fazer às cartas adolescentes: não irei voltar a lê-las mas parece mal deitar fora objetos tão marcantes para certa fase de vida. Sem ponderar muito, decido-me por uma grande fogueira, e transformo em dióxido de carbono considerável parte do espólio pessoal.

***

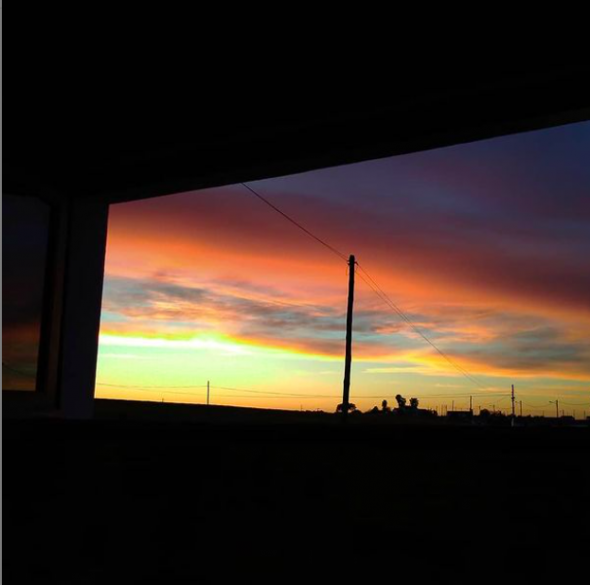

Passada a chuva, desabrocha uma certa euforia solarenga, ainda que não aviste o arco-íris que as criancinhas andam por esse mundo fora a pintar. O chilrear dos pássaros, a mais melodiosa das línguas que infelizmente não domino, sobe de volume, assim como a “sua alegria despreocupada”.

As rolas soam-me carentes e solenes. Insectos zumbem atarefados, sempre chatinhos. Ouve-se um grasnar isolado, no monte vizinho. Latidos, mugidos e balidos de várias gerações aceleram a cadência. Inusitadas melodias e contra-tempos da orquestra animal envolvem a prometedora estação.

Trá-trá-trá-trá, a cegonha-branca faz-se ouvir no raio de um quilómetro. Há quem associe o seu bater de bico inferior e superior ao som de metralhadora. Agrada-me o equitativo jogo de sedução das cegonhas, no qual tanto machos como fêmeas dão ao bico para atrair parceiros. Imitemos as cegonhas e, sem preconceitos, deixemo-nos de esperar por jogos de corte fajutos e tomemos a iniciativa.

Suponhamos que aterrava, de imprevisto, neste lugar onde me encontro, palete de sons e movimentos, famílias de mamíferos, aves, árvores, plantas e pedras, em harmoniosa convivência interespécie. Suponhamos que desconhecia o Coronavírus, e problemas perenes que afectam a região, a agricultura intensiva, a destruição da biodiversidade [meio natural e modos de vida], a exploração, a desertificação…

Tal como a ceifeira do poema do Pessoa — “Ela canta, pobre ceifeira / Julgando-se feliz talvez” — na minha ignorância, seria uma pessoa extremamente grata. E soltaria, a plenos pulmões, um Gracias à la vida que me ha dado tanto.

Visualizemos a amplitude do tempo para lá do momento sinistro que nos coube viver, e junto-me, de garganta afinada, à Mercedes Sousa na canção.

***

Engulo um café forte e escuro acompanhado de folhado de gila. Começo a empreitada laboral com os níveis energéticos certos. Abro o calendário do computador para apagar eventos e compromissos entre março e maio. A verde afazeres de trabalho, a azul os pessoais. Apresentações, conferências, ciclos, festivais, artigos, encontros. Elementos importantes para o sustento e para a máquina produtiva. Coisas alavancadas há meses e meses que frutificariam precisamente agora.

A vida de freelancer é por si equilibrista: antecipar, sugerir trabalhos, cobrar dívidas. A vida de trabalhador freelancer complica-se bastante se nos retiram o momento, porque a nossa vida é exatamente promover o momento. Muita gente estará a lamentar o mesmo: “isto calhou em péssima altura”. Mas o factor surpresa veio no pacote do vírus.

Podemos repetir, em modo autómato, o verbo “adiar” que muita coisa já se terá perdido. Adiar, adiar, adiar para um tempo outro no geral.

O ideal seria nada adiar e “deixar de vender o amanhã”, propõe o líder indígena Krenak.

***

Um dia de cada vez, mantra para servir o medo em pequenas doses. Mas os dias são um amontoado de afazeres e memórias, gestos mais ou menos inconscientes.

Já as noites são brancas de ofuscar qualquer pontinha de razão. Esta semana bati mais um recorde de noites sem sono profundo.

Ora, um dia de cada vez é o compasso para o ganha-pão de quem já estava e continuará na rua da amargura: sem-abrigo, refugiados, migrantes, trabalhadores informais. E, para esses, o dia de cada vez fica ainda mais amputado.

***

Calhou bem a opção de, desde há uns anos para cá, viver no campo. Em dias de #staythefuckhome vamos à vila e aldeia abastecer nas mercearias e supermercados sem o nó na garganta de arriscar a vida. No quiosque, dois dedos de conversa com pessoas antigas, cumprindo a distância física sem as olhar como “grupo de risco”.

Em tempos neo-orwellianos, não desconfiar do outro, respirar com qualidade e passear sem consciência pesada, tornou-se um luxo, quem diria. Do mesmo modo, ar, espaço e empatia são privilégios improváveis para alguns.

***

A pretexto da pandemia, clama-se urgente mudança. O modo como se vem depredando o planeta, que vexame! Quando deixámos de nos perceber parte de uma cadeia? Afinal inventámos e objectificámos a natureza, produzimos umas quantas imagens para lidarmos com tudo o que nos transcende, inclusive os vírus. Tornámos os elementos da terra recursos ao serviço de necessidades e de comportamentos em auto-satisfação permanente.

O que nos trouxe aqui, humanidade demente e negligente?

De onde vimos, para onde vamos?

Sem desmerecer a aflição de ninguém, as perguntas virão ou não das muito distintas posições em que nos encontramos.

Uns engordam e enlouquecem dentro de casa, vêem séries, aborrecem-se sozinhos, reunem no zoom, teletrabalham exasperados com falta de liberdade e crianças endiabradas. Olham para si e redescobrem o valor da vida e da família. Ou percebem a comédia de enganos em que vivem.

Outros, sem mãos a medir na sua ação fundamental de salvar, cuidar, proteger e alimentar muitos desconhecidos, não têm tempo para reflectir seja no que for.

Encurralados neste imprevisto, protegemo-nos, salvamo-nos ou convalescemos.

Encurralados neste imprevisto, reforçamos hierarquias numa humanidade exausta de sectarismos, e provalvelmente exasuta de si mesma, mesmo quando o fim parece assomar.

***

A angústia vai-se generalizando. Por mais disciplina mental para não sucumbir — e eu não sou de abatimento fácil — a cultura do medo mexe cordelinhos intersticiais e incute-nos medos abstractos e longínquos, outros mais concretos e próximos.

Pais e tios, geração basilar na nossa vida, não se livra deste pesadelo tão cedo. Futuro incerto, finanças destabilizadas. Pena pesada para milhões: pobres mais pobres ficarão, racismo e violência prosperam a olhos vistos.

Adivinha-se o lastro da crise sanitária e económica para milhões de pessoas.

Por muitos algures multiplicam-se braços e redes a amparar do abismo.

***

No cantinho rural privilegiado, agrada-me a falsa sensação de tempo suspenso.

Redescobrir, reposicionar, ouvir o meu avesso.

O avesso: um som oco, ou pedacinhos de vidro a estalar.

***

Viver o isolamento social e o decretado estado de emergência num espaço aberto e rural, acompanhando a agitação diária da infância, contradiz, e quase que insulta, o filme de terror sem autor nem nacionalidade, a que assistimos sete dias por semana, 24 horas por dia.

Partilhar os dias com uma menina de três anos — feliz por ter os pais só para si e com as alegrias próprias à idade — torna esta experiência bela, onírica e plena de contradições.

Respiremos, pois, os que ainda podem, durante o filme.

***

Venho observando as metamorfoses de elementos naturais, indiferentes à mediatização das mortes e convalescenças, desde os dias curtos de inverno até à atual pujante primavera.

Enquanto uma espécie anda assustada e a sentir-se ameaçada, milhares de seres se divertem com a desaceleração humana:

— Percebem agora o que é roubarem-nos o ar?

Neste contexto inusitado em que me encontro, e sendo uma indisfarçável alminha urbana, acompanho com maior comoção a floração e germinar da estação. Marmelos, figos, laranja, pêssego, romã, limões em miniatura redescobrem a função biológica dos seus curtos e intensos ciclos de vida. As videiras, em fevereiro podadas, enredando nos arames o ninho para o fruto que agora chega, oferecem o concreto das uvas, que rebentam mínimas nos cachos verde-alface. Tal como o corpo da criança se distende durante o sono, observo os quase imperceptíveis novos milímetros das uvas.

Surge-me um projecto espectacular: tirar uma fotografia semanal ao cacho de uva e à mão da criança, junto à mesma pedra do muro, comparando o devir pessoa e o devir uva.

Não o cumpro.

Certo é que, em setembro, serão uvas suculentas, engolidas por pássaros antes da maturação final ou disputadas por abelhas que as deixam de pele oca dependurada.

Certo é que, em setembro, a criança já terá quatro anos e soma esta experiência louca à sua vida ainda curta, mas não tão curta quanto a da uva.

***

Parto pedras de xisto e grauvaque para sobrepor a um cimento junto ao pátio. Aconselho a terapia: partir pedras com marreta ou martelo. A nossa mente concentra-se no embate seco e depois… bum!… dá-se o feliz desagregar do compacto da vagarosa formação das pedras.

Não é um prazer perverso, como um bulldozer a desfazer casas.

Sem magoar ninguém, é libertador de raiva acumulada. Se umas pedras abrem em lascas perfeitas, outras revelam fósseis por dentro, vestígios de bichinhos que ali se aninharam.

Que segredos contam as pedras? O que terão visto e pensado sobre as paisagens mutantes? As pedras conhecerão a dor que o bucolismo dos meus olhos esconde?

Ora aqui estão perguntas nada retóricas.

***

Seria fácil agarrar uma cartilha de certezas. Estamos em abril de 2020, no século do futuro, e ainda ninguém a tem, tudo é inédito e avassalador, embora alguns se considerem infalíveis provedores de verdades.

As teorias e previsões atropelam-se, os filósofos, cientistas, economistas e estatísticos, mensageiros do apocalipse, tentam, a seu modo, dar achas para a fogueira em constatações de uma certa superidade moral. Políticos no executivo performatizam líderanças, desorientados, pois bem, encenando a missão de tranquilizar a população e de gerir a informação que se vai contradizendo. Alguns negacionistas criminosos metem muito nojo.

No fecho do telejornal o tom grave do pivot, enformado por um zoom lento, assegura que: “a normalidade, tal como a conhecemos, não voltará. Alguns novos comportamentos vieram para ficar”, isto é, máscaras, desinfeção, afastamento social, maior controlo, interiorização da biopolítica, tele-trabalho, escolas desumanizadas.

Confesso que tenho dificuldade em apontar dedos diretos. Para além do legado pandémico de merda, um serviço de saúde a rebentar, milhares de problemas beyond-covid e Claro que, a reboque do medo — doença, morte e a já semeada crise —, bye bye muitas das nossas conquistas e sociais e liberdades.

Vamos aprendendo a lidar com a incerteza pessoal e coletiva, os mil impasses e malabarismos, encontrando modos solidários e núcleos de convívio e sobrevivência.

Não dou a veia para que chutem a “nova normalidade” nem a neutralidade.

Não há de faltar muito para chegar o telejornal em que esse mesmo pivot dirá, grave e comovido, “e finalmente damos esta guerra por encerrada”. E as outras mil guerras do mundo seguirã o seu curso.

***

Apesar das nossas grelhas de leitura já não serem propriamente ingénuas, ninguém sai de um estado de anomalia da mesma maneira, diz a historiadora brasileira Lilia Schwarcz.

Interessantes são as solidariedades que vão surgindo, em modos descentralizados, autónomos e comunais de organizar o comum.

Preparamo-nos para crises maiores, onde estará em causa a continuação da vida, enquanto conjunto interdependente de ecossistemas. Travar um colapso de tal grandeza requer aprendizagem e disponibilidade para abdicar. Passa por abrandar e proteger o que sobra do planeta, tomando medidas gerais e rinventando e repiblicando as micro-políticas e alterações comportamentais.

Porém, cheira-me que as grandes reflexões sobre o que nos trouxe aqui e sugestões de mudança de chip existencial para uma convivência solidária e sustentável, não passam de um breve parênteses.

Um vírus, por mais avassalador a mostrar a carne de expropriações, contaminações e destruições, não contraria estruturalmente a ação nociva deste modelo económico e social.

Somos aquilo que afetamos, meio plástico, meio pessoas, o veneno e a resistência da vida.

***

Os dias são frios. Os números de mortes desfilam na televisão avolumando algarimos globais. Os milhões galopam. Penso nos caixões todos para tanta gente e que a indústria da madeira e das funerárias deve estar em altas.

Entram-nos pela casa adentro termos como estados de emergência e de excepção, confinamentos, fronteiras fechadas, serviços mínimos. Pela primeira vez são referidos alguns trabalhos e trabalhadores que sustentam distintos modos de vida em sociedades, afinal — espanto para alguns! — tão desiguais. Para além dos muito aplaudidos profissionais da saúde, incansáveis heróis (e vítimas) da pandemia na “linha da frente”, os produtores de distribuidores dos bens essenciais “imprescindíveis”.

Para quem nunca pensou no assunto, apercebe-se da gigantesca manutenção que esta engrenagem implica. E, de súbito, até parece haver mais sensibilidade para perceber a exploração implícita em muitos destes trabalhos. Mas não é altura para grandes reivindicações, não há direito à greve, quanto mais.

Pela calada, os oportunistas vão lucrando com a desgraça alheia e os milionários triplicam fortunas.

***

Fascinam-me os gráficos de mortes e nascimentos ao minuto, por observar um natural equilíbrio das gentes. Já aquelas formulações em modo pesadelo — a cada X segundos, não sei quantas mulheres são violadas, não sei quantas pessoas são assassinadas, assaltadas, não sei quantas se suicidam, perdem um olho — assustam mais.

Agora o pesadelo é constante ao sermos informados, à escala global, dos números de mortes precipitadas pela Covid-19. Tento afastar a ideia de que a todo o instante há sempre alguém a sofrer muito e a morrer. Não é nova a sensação, mas está omnipresente.

Perturba a aflição nos hospitais em Lombardia, assim como os cadáveres acumulados em lares de idosos de Madrid ou Paris. A proximidade projecta-nos mais naquela situação. Já o fatal surto de ébola, o quotidiano de paludismo, dengue, febre tifóide, gripe das aves, cólera, vírus nipah, zica, surgem como doenças dos “outros” para o inconsciente coletivo europeu, sem impacto em termos de compaixão e mobilização.

Europa e EUA relembram agora a sua vulnerabilidade, sendo que a própria difere, ainda assim, na capacidade de proteção, idade, histórico clínico, qualidade de vida, sistema de saúde de cada indivíduo.

Vejo um filme sobre a Índia no qual alguém afirma que o elemento mais universalizante de todos será a DOR, uma vez que conceitos como sucesso, amor ou realização nada equivalem, por exemplo, entre um americano ou um indiano.

Ao vivermos uma pandemia mundial — todos no mesmo maldito cateter —, seria bonito alargarmos a empatia para lá do ninho, sem a qual não se encurta caminho nas distâncias geográficas, culturais, económicas e sociais. Dizem que a capacidade de nos identificarmos com a dor dos outros é sempelhante à propulsão para infligir dor ao outro, será?

Leio um extenso artigo de 1999 sobre avanços e retrocessos da medicina, episódios de doenças e de epidemias que varreram porções substanciais da população mundial nos séculos passados.

Relativizo o que vem acontecendo ao relembrar como a morte — para além da certeza inequívoca de que virá ter connosco — é, em grande medida, um dado social.

***

De vez em quando passo tempo a scrolar diários internacionais de pensadores, artistas e “pessoas sensíveis” que progridem nas dúvidas, subjectivas e coletivas, à medida que a situação as vai surpreendendo. Descrevem a sua adaptação aos novos quotidianos. Especulam sobre o devir histórico, confessam epifanias, redescobertas de si e dos seus, o encanto da ternura e da natureza. Os afectos são, mais do que nunca, enfatizados.

A liberdade de circular, de reunir e de beijar, parecem gestos de outra vida que já tivemos e, afinal, malditos, não valorizámos. “Éramos felizes e não sabíamos”.

Do meu lado, à primeira oportunidade, os abraços serão aos massos.

***

O trabalho de casa para o mundo é o meu habitat há muitos anos. Sempre gostei de poder gerir movimentos e tempos próprios, apesar da constante dispersão doméstica, de abrir o frigorífico 50 vezes por dia, de não haver divisão de espaços e da perversa confusão que se instala para quem vê de fora. Porém, trabalhar com uma criança, filha única, que requere atenção para as suas descobertas e tédios é desafiador e esgotante. Nem se trabalha bem, nem se consegue ser a educadora de infância ou a mãe receptiva a cada vez que nos lança:

— Queres ver? Olha aqui!

É difícil dar resposta a demandas fundamentais na minha vida: o trabalho e a maternidade, tabuleiro de disputas emancipadoras. Duas esferas que colidem, ingrata balança de longas barbas. Nunca imaginei ter de implorar para trabalhar, de gritar para me devolverem o computador ou o telemóvel, de fechar-me à chave no quarto por uns parcos minutos de silêncio.

Aos olhos da criança, é tremenda a injustiça de ter de aceitar que um computador, estúpido ecrã luminoso, possa ser mais divertido do que brincar, ou lhe roube a mãe por tanto tempo. Às tantas pergunta:

— Mamã, mas é isso o teu trabalho? - e põe-se a percorrer as teclas tipo gato.

A provocação funciona como chamada de atenção e devolve-me a interrogação. É isto o meu trabalho? Eu gosto de tanta coisa mas, por portas e travessas, o gesto de teclar tem sido, desde os 17 anos, o meio de ganhar a vida. Interessante como a filha me leva a balançar a vida ou a uma crise de meia idade. O que poderei ainda fazer? Que trabalhos quero ter? Que pessoas posso ser? O que vai mudar desde este ponto de vida?

***

Se brinco, sinto-me culpada por não dar expediente na “produtividade”. Sacrifico o sono em troca de alguma concentração. E, uma vez ao computador, culpada me sinto por não proporcionar diversões que ecrã algum substitui. Fico grata que ela ainda prefira brincar a sério do que a apatia do Youtube ou Netflix.

Compreensiva, lá se auto-entretém. Adoro ouvir o burburinho das suas cantilenas, risos e diversões sob o alpendre. Amigos imaginários, aulas para bonecos, brincar aos construtores, regar pedras e o seu corpinho com a mangueira, atirar diversos objetos para alguidares de água suja, experiências nojentas com farinhas e especiarias, jogos com pedrinhas. E hoje descobriu as potencialidades de uma tesoura. Brincar sozinho é criativo, não há nada como o tédio para despontar a imaginação, já se sabe.

— Mãe estamos a brincar aos médicos, olha!

— Tu és quem?

— Sou o médico.

— E quem é o doente?

— É o pé.

Vou percebendo a sua teimosia a ganhar forma. E as manhas: rouba bolachas no armário e nega; responde a reprimendas:

— Porque é que deixaste cair isto?

— Não fui eu, foram os meus braços.

Outra predileção é brincar aos pais e às mães para poder fazer de mãe. Essa exige interação comigo para ter o privilégio de me pôr no papel de filha e exercitar eventuais vinganças recalcadas. Imita a nossa rotina anterior ao isolamento social: vai buscar à escola, passa na biblioteca, no supermercado, volta para casa, guarda as compras, faz o jantar, engole garfadas de nada, lê e dorme.

— Esqueceste-te do banho. - lembro-a desde o canto da sala.

— No mundo a brincar não é preciso tomar banho.

Apraz-lhe imitar-me no que toca a dar ordens. É interessante reparar nos pormenores que interioriza. Talvez por não estar com crianças há algum tempo, precisa que reforce amor a toda a hora, mindinho com mindinho em coro “amigas para sempre!”, e derrete-me com os constantes “adoro-te mamã”. Eu devolvo, para que nunca esqueça: “tu és forte” ou “somos fortes”. E estremeço a pensar no que a geração dela terá pela frente.

Também nos diverte ser um bocadinho criança. O pai pinta batatas a fazer de fantoches, empenha-se em esculturas de barro, jangadas com caniços, tocam música e fazem canções juntos. Subimos um monte de entulho, saudamos as ovelhas do monte vizinho e arrancamos folhas de eucalipto para perfumar a casa. Numa areia das obras interrompidas fazemos castelos com baldes e pás como na praia, esgravatamos os dois cumes de areia mais escura ou mais clara, calças manchadas de humidade no rabo.

Ajudo-a a andar de bicicleta, ainda de rodinhas. [Gosto da sensação de dar confiança, é um gesto pequeno mas que nos dá confiança também. Incentivar alguém a superar determinada prova. Numa breve experiência de professora, senti-me bem no papel de encorajar os alunos, pegando sempre em algum aspeto positivo, pois todos somos potencialmente talentosos e já levamos demasiada porrada na vida.]

Desafio-a a irmos de bicicleta ver o pôr-do-sol à sua querida azinheira. Ela desiste a meio e pede colo. Lá sigo com 14 quilos ao colo, um ursinho e um telemóvel da Peppa. Não falhamos o ritual diário de visitar a sua árvore, cruzando formigas, minhocas, cegonhas, ovelhas, pisando o perfume do poejo, à procura do tigre imaginário de quem, com tristeza simulada, lamenta sempre a ausência.

Lá chegadas, inspecionamos o local, intrigam-nos as formigas compactas num buraco, sentamo-nos numa pedra a fazer telefonemas inventados ou a ler um livro. Olhamos a imensidão da planície e surgem espontâneas conversas sobre as nuvens, os bichos, os amigos, para que servem certas coisas, o que é uma fotografia, o que é ser bonito, o que é o orgulho, o medo, as razões da lua redonda ou a folha verde.

— Porque é que os dias nunca acabam?

— Acabam com as noites.

— Mas se vem outro dia é o mesmo dia.

— Quando cresceres vais saber porquê. - digo, quando já não dá para enlaçar mais o argumento, e para não a desencorajar, embora já tenha crescido e ainda não saiba muitas respostas.

Carl Sagan confiava nas crianças quanto às perguntas fundamentais, parece que depois se segue um vertiginoso caminho de perda de curiosidade para determinadas coisas que nos são vitais. Aviso-a frequentemente que não sei tudo e que, como ela, também fico triste, choramingas, e faço disparates.

***

Reparo que a filha não questiona a situação de confinamento. Será uma intuitiva defesa? Será que já interiorizou que a vida agora é assim e não estranha? Sabe que anda por aí um vírus que a impede de ir à escola e ao parque infantil, de visitar os avós, que os primos passaram a ser bonecos de telemóvel, deixou de estar com outras crianças, tem de lavar mais vezes as mãos e há seres bizarros de máscara no supermercado. Porém, não se chateia especialmente com isso, sente-se protegida e, a cada dia, coisas lindas acontecem na sua vida e as pequenas frustrações com que vai lidando são substituídas por novas distrações.

Mesmo quando dou sinais de cansaço e de pouca disponibilidade, a filha devolve-me infindáveis reservas de alegria.

***

Em termos de jardim de infância doméstico estamos peritos em todo o tipo de materiais, tintas, moldes e esculturas, colagens. Recortar coroas e toalhas de papel, repetir os mesmos livros, torres e quintas de legos, guerras de almofadas, corridas à volta da mesa, fazer de lobo e raposa e inverter os papeis.

A filha anda obcecada a fazer teatro atenta ao espaço, ação e figurinos, secundarizando o enredo em si.

A meio do desenho com um bicho verde, conta que existe uma coisa chamada “roda dos alimentos”.

— Sabias mamã? Também tem várias cores.

Afasto os lápis de cera, canetas sem tampa, pedaços de papel, a bandolete de unicórnio — adorado ser trans —, e vou ao mestre google relembrar como rodam os alimentos, de acordo com a sua relevância na nossa dieta e diretivas da Organização Mundial de Saúde. Fico a sentir-me ligeiramente culpada por ser mãos largas em matéria de bolachas. Nestes dias, que tanta gente brinca de master chief, o açúcar é rei: bolos a fingir e a sério, panquecas, gelatinas e gelados de morango.

Ao jantar, a filha decide não gostar de cenouras, apesar de até hoje as comer com alento, desde que lhe disse que ajudavam a crescer o cabelo. Talvez porque já tenha algum cabelo, o truque perdeu efeito. Experimento com ervilhas:

— Tens de comer as ervilhas que fazem os olhos bonitos.

— Não preciso, os meus olhos são bonitos. E os teus? - responde.

Despendo muito tempo com a confecção de refeições e a lengalenga das refeições. O ruído de fundo de desenhos animados mói o juízo. Até que rebenta uma birra. Ainda estou a aprender estratégias de autoridade e gestão de birras, constantes desafios à razoabilidade. Sinto-me a reproduzir uma certa ideia de adulto que não corresponde necessariamente ao que sou. Mas talvez nunca sejamos aquilo que realmente somos, ou é no conjunto de imperfeições que o vamos sendo.

A seguir ao jantar, damos início ao segundo ato da peça diária intitulada “chantagem”, desta vez para vestir o pijama e parar de saltar no colchão ou de mostrar mais uma cambalhota. Quando finalmente tudo acalma, deitadas e quentinhas para ler as histórias da noite, nunca apenas uma, ajeito a lanterna de espeleólogo à cabeça, afino a voz delicodoce e conto de um unicórnio comilão, a lebre e a tartaruga, os três ursinhos, um avião que leva água ao deserto ou as estações do ano com desenhos da Maria Keil…

— Mãeeee, quero água.

Passo a garrafa de água e retomamos a leitura.

No minuto seguinte…

— Mãeeeee, tenho fome!

— Já lavaste os dentes, sabes que não podes comer depois de lavar os dentes.

Birra, argumentos, implorações. Lá vou à cozinha fazer Nestum. Entre outros imprevistos e depois de calar respostas à infinita sede de conversa, lá adormece. Vejo uma série, de preferência que não me faça pensar muito. Um precioso momento de fruição e divagação extra-deveres. Reencontro-me com as minhas angústias, desejos secretos e estratégias de vida. Saudades da cidade e suas pulsões, encontros, conversas, noites errantes.

Ouço visitantes noturnos correndo pelo telhado nos seus cios da fome. Quem estará lá em cima: gatos, ratos, cobras, pardais, andorinhas, deusas? Volto a carregar no play da série e, tanto eu como os seres do telhado, continuamos cada qual no seu vício.

Preciso de fixar as telhas, penso antes de adormecer.

***

Hoje é sábado e, como diz o Vinicius, “há um renovar-se de esperanças” e “uma profunda discordância”. Estendi roupa ao sol entre duas oliveiras, conferi os números de mortos mundiais na televisão, num misto de tristeza e de banalidade. Um louva-a-deus distraiu-me no momento em que ia dizer um fútil “Que horror!”, ao assistir às descrições dos cadáveres acumulados. Ou um “Filho da puta!” quase a vomitar mais uma declaração ou gesto assassino de Bolsonaro.

Reparo nos campos retalhados a amarelo, verde, acastanhado, cor de palha e rosa, conforme a predominância de flores silvestres. Andei a investigar os nomes vernáculos das flores da época que vejo despontarem à volta. Há a tremocilha amarela mas também o tremoceiro-azul. Rosmaninho, cardos, lírios selvagens, lágrima-de-sangue, sargaço, giesta, cenoura-brava, tanchagem, orelha-de-lebre, língua-de-ovelha, erva-das-sete-sangrias, margaça-fusca, transtagana, diabelha, erva-do-salepo, erva-das-azeitonas, nêveda, saramagos e pimpilhos. A esteva abriu-se em pintas, ladeando as estradas como palhaços tristes, a cada dia galhos mais viçosos e pétalas frágeis erguidas à luz. Despontam roseiras bravas de várias cores no caminho da fonte, para onde vou. Pouso os garrafões de plástico, abro as torneiras olhando na diagonal. O som da água atravessa a maquinação de problemas. Imagino um laivo de futuro e serena-me saber que algumas destas árvores farão parte dele.

***

De manhã abro portadas, reparo sem agravo que deixei a chave de fora durante a noite. Faço café e torradas com sumo de laranja. Tomo vitamina C, nossa adjuvante agora e na hora da nossa morte. Limpo a casa num ingrato jogo com o pó, que retoma sempre e permanece no chão. Casa de campo, o pó não é o pó sujo da cidade, é terra no espaço doméstico.

Depois de duas horas ao computador, olho literalmente o horizonte, estico os braços e ergo o rosto à vitamina D, de um sol a sul. É insano teclar freneticamente, mas todos os trabalhos são estúpidos e todas as mulheres são loucas, foi a Frida Kalo que disse e ela podia dizer estas coisas.

As saudades de amigos levam-me a procurá-los na rede infernal, saber das suas vidas num distorcido reflexo. Praticar gostos, cobrar gostos, silenciar gostos, desleixar gostos, perder tempo com gostos. Conversas íntimas em quadrados de chat.

É o que temos enquanto não houver imperiais e caracóis numa esplanada global.

***

Migrei para o interior alentejano. Na infância e adolescência as planuras do sul e as longas férias de verões suados fixaram-se no meu imaginário. Exultantes leituras de Manuel da Fonseca, Carlos de Oliveira, José Saramago, Manuel Ribeiro abriram segredos de que não reza a história sobre paisagens, lutas, agruras, fenómenos e vidas de um Alentejo esquecido.

Depois porque quis uma casa no campo no sentido em que Elis Regina cantou. E quis ser o que quis inventando o lugar, como a Tigresa de Caetano Veloso. Uma casa de gargalhada, silêncio, fumo e leite para alimentar o ser universal. O homem que a vendeu, iniciou-se aos doze anos no trabalho de sol a sol, compasso de mais de metade do planeta. Durante a cerimónia da escritura, olhou três vezes para o cheque, tentando reconhecer no papelinho amarelo o equivalente aos anos da sua dura labuta. Pedaço de terra transformado em propriedade. A esposa aviava uma mercearia em casa, pão no forno de lenha, caldos e chouriços a trabalhadores rurais, de mini na mão e modas na garganta. Quando o campo era pobreza honrada que o regime proclamava. Quando ou se morria à necessidade ou se enfrentava o cano das carabinas.

Por vinte anos desabitada, passou a ser ruína e nesse buraco de tempo aqui retido, ervas cresceram ocupando a casa, furando o cimento. Casa, ruína e de novo casa. Fole que abre e fecha, alberga aranhas e corrida de meninas. A primeira vez que vim visitar, sentei-me na soleira das traseiras, e a antiga dona da casa fixou o degrau de olhos marejados, lembrando a única fotografia do seu filho morto.

— O meu menino, aí, de rosa branca na mão…. - contou.

Da primeira vez que dormi nesta casa, uma ovelha passou madrugada fora a chorar a cria, numa música muito dela, e de todas as mães, procurando, em círculos cegos, o animal engolido por paredes de taipa. Percebi que era este o lugar que eu queria inventar. Um lugar de competências auditivas. O ranger da seara e do eucalipto, a tosse da minhoca lá bem no húmus, o grito do pastor ao longe, a brisa no ar seco e quente. Um lugar-mundo onde os pequenos milagres de motricidade são visíveis.

Ao habitar uma casa dá-se início a ciclos novos. Desenhar canais de esgoto e de luz, picar a cal, rebocar, colar azulejos, erguer telhados, descobrir o chão antigo sob o cimento. Lançar sementes que não pegam à primeira. Desentupir o passado — entre leveza e enraizamento — deixando-o correr no lençol freático até ao poço que abastece a casa. Banhar as novas pessoas que vamos sendo, cada uma no seu ponto de vida. Acumular histórias e até memórias, velozes a tomar o pulso do ar que circula (ainda não agonizante). A força dos ciclos repetidos de mínimas diferenças: colher azeitona, novos ninhos de cegonha, a cada ano mais sedentárias, o capim por conta do gado, do verde ao amarelo ao castanho, insistentes ervas selvagens reclamando terreno, chupando a falta de água. Aprendo a observar essa súbita temporalidade da germinação, a surpresa das flores anunciando nossas mudanças secretas.

Um lugar aceso e não moribundo, onde a alegria se instala e dá tréguas aos pesos que carregamos. No qual agarramos o que ainda não perdemos. A surpresa do romance acima do horizonte sarcástico e da nuvem químic, céu aberto de meios tons e tons totais, e nuvens irrequietas. Um lugar sem monocultos. O silêncio das línguas cansadas que Elis cantou na sua casa de campo.

***

Tal como a casa, a criança não é um poema, mas a tentativa de agarrar o poema. Em fuga a cada gesto, a cumprir-se a cada centímetro de distensão, a cada primeira vez:

— Olha ali um gato.

— Olha a estrela ao canto do desenho.

A criança está apta a receber as pedras, a arriscar gestos felinos. É feliz com uma lambidela de vaca, do cão, da mãe. Irrita-lhe o besouro brincar de morto ou o cardo que picou o dedo. Um dedo que identifica as caras da lua, toca na água, na tinta ou na mão de alguém que ama e estremece com o calor que de si brota. Conhece segredos que à terra devemos, ouve o ruminar dos bichos, a fadiga de comer e de ser comido.

***

No regresso das compras decido regressar da vila ao Monte caminhando sozinha, por terra batida. Para ter “uns minutos para mim”. Resta uma fímbria luminosa cor-de rosa que rapidamente se dilui no breu. A lua nada tem de cheia e a bateria do telefone vai nos mínimos. Obrigo-me a ganhar confiança em passos enlameados. Habituo os olhos às sombras de árvores, arbustos, pedras, valetas. Desdramatizo latidos de cães em propriedades alheias. Penso num Capuchinho Vermelho no qual o Lobo andava frustrado por já ninguém se assustar com ele. A cantilena: “Pela estrada fora eu vou bem sozinha… ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mau passeia aqui tão perto” ecoava de forma patética, assim como o conselho de “não falar com estranhos na floresta”. Mas na minha caminhada a estranha sou eu.

Mudo o canal interior para a letra da Natália Correia cantada pelo José Mário Branco: “Dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola”. Penso nas consequência de nos impingirem o medo ao desconhecido, aos bichos e nos protegem de pequenos perigos. Tantas proteções e histórias de violações fazem-nos duvidar da nossa confiança, inclusive a de fazer caminhadas sozinhas à noite por lugares pacatos.

Durante estes quilómetros, derivo para muitos pensamentos num fluxo caminhante. Observo, em modo vulto, sobreiros, azinheiras, eucaliptos, oliveiras, relevos, nuvens e terras mais ou menos húmidas que para aqui estão na sua serenidade, dias e noites a fio, e o céu imenso — entretanto já estrelado — a embalar tudo isto. Imagino ilhas, faróis, cidades, campos de futebol, florestas, também a seu posto interagindo com o que os ocupa. Penso também em nos milhões de pessoas fechadas há semanas nas suas casas à espera que o vírus passe, adaptadas a uma rotina triste e perversa.

Faço o exercício básico de ver-me de cima e saber-nos pequeninos, metidos em conflitos, afazeres, vírus, consumos (objetos e ideias), grandes alhadas coletivas e muita maravilha também.

***

Cada um na sua ilha a fazer sinais de fumo. A família Facebook prolifera opiniões sobre como gerir a crise e short stories de quarentena. Os grupos de WhatsApp são correntes de amor e partilha. Reservo as vídeo-chamadas para o indispensável. Prefiro observar a criança a comer pão, a mosca a comer migalhas, a aranha a comer insectos e a osga a comer a aranha. Chegou a cobra à procura da osga, ficou à porta. Hoje é dia de reparar mais nos bichos. Resolvemos tapar formigueiros com plasticina, a prova irrefutável de que há culturas que usam armas mais poderosas do que outras.

***

Pego na bicicleta e lá vou pela planície onde “não é difícil acreditar que o mundo não tem fim conhecido”. Saramago em Levantado do Chão. A intensidade das cores é notável devido às cambiantes observadas ao longo do ano. Confirmo que a atenção que damos às coisas, a relação de cuidado e rotina, constroem o apego.

Cumprimento os cavalos branco e preto, em lugares distintos de acordo com os seus apetites e a curva do sol. Mais à frente, um rebanho foge oferecendo-me uma nuvem de pó. Comportamento típico de recuo em grupo. Ouço mergulhos na casa da vizinha que tem piscina, sem pingo de inveja. As rolas mantêm o compasso e a solenidade do lugar. Já os latidos de cães guardam a propriedade ou pedem liberdade. No alcatrão ao fundo são raros os carros. Avisto um tractor, há sempre quem trabalhe, a terra demanda cuidado, e mesmo que ninguém lhe toque dá-nos surpresas sem fim.

A parte que mais gosto de pedalar é depois de ultrapassar a curva na estrada que marca o fim da subida. Significa que, no regresso, descerei rápido, à fresca, com pequenos toques de travão. Só não falo de cabelos ao vento porque o tamanho não causa impacto.

***

O tom das notícias parece ganhar feição menos grave. Na indefinição, os países tentam aprender (e competir) uns com os outros, no avanço da vacina, no tipo de restrições, de apoios sociais, nos modelos económicos. Políticos, empresários, comerciantes, pessoas confinadas desejosos de retomar à vida de todos os dias. Depois da crise de saúde, a crise económica é agora prato do dia mediático e o regresso à produtividade colhe adeptos.

Congeminamos como vai ser “quando isto passar”, saudosos de meetings offline, de não pensar duas vezes na interação social, de dizer “dá cá um abraço”, fartos deste estado encurralado, não apenas em casa mas no medo, omnipresente ventilador na nossa almofada.

Por vezes parece que consigo ouvir os corações apertados. A dor de quem não pôde velar seus mortos, quem convalesce ou aguarda resultados, o suor dos profissionais de saúde, o stress nos sistemas de saúde, desespero dos encarcerados, imobilizados ou retidos nalgum lugar, bloqueados por militares. O pavor dos idosos nos lares, a angústia de quem não consegue pagar contas, a fome a apertar por todo lado. A solidão em casa, saudade do filho que está longe, as embirrações entre casais, crianças fartas de apartamentos fechados, algumas filhos de trabalhadores que não puderam parar.

****

Aqui não me queixo de falta de liberdade de circulação. Tenho percorrido de carro estradas e estradinhas, vilarejos e aldeias a ver se o João Pestana ajuda a desemperrar uma sesta à criança. Conduzo por esse montado a fora, de chupa-chupa sabor coca-cola ao canto da boca, a filha de boneca-maurícia numa mão, mala com renas norueguesas noutra, e lanterna do Noddy ao colo.

Começam os nossos momentos passivo-agressivos:

— Fecha os olhos se faz favor!

— Nã quero!

— Mas tu prometeste que ias fechar os olhos…

— Nãaaaa querooooo!

A meio do atalho de terra, desprende-se agilmente do seu lugar etário oficial e trepa ao meu colo com o argumento de “aqui não há poícia”. Depois volta para a cadeirinha fazendo ginástica em andamento.

—Ai que stress! - grito.

— O que é stress? - pergunta

— É quando a mãe está nervosa. Vá, agora fecha os olhos e relaxa!

Nem a Antena 2 ajuda:

— Eu disse que não quero música!

—Tá beeeem! - só badalos, zumbidos de insecto e vento quente, intercalados com perguntas. Adopto a técnica de não responder a nenhuma pergunta, por mais interessante que seja. Passamos por leitõezinhos e vitelinhos — é sempre pedagógico explicar o que lhes acontecerá mais cedo ou mais tarde. Mas por essa altura já a filha adormeceu.

Encosto o carro à sombra de uma árvore, com os vidros abertos a ver se corre uma aragem. Ponho os dados móveis em emissão para a planície e tento dar um bocadinho de expediente.

Gostaria de cristalizar estes momentos dentro do carro, com as vozes de senhoras da Antena 2, que parecem estar sempre com o período, e eu de ridículo computador na imensidão do espaço. Fica difícil acreditar que existem metrópoles de 20 milhões de habitantes encavalitados, tendo à frente esta panorâmica onde não se tropeça em vivalma.

Regresso a casa, um pouco exausta da epopeia diária da sesta, e deste trabalho que é pára-arranca-pára-arranca e nunca chega onde devia.

***

Descubro espécies de cogumelos que não identifico, apareceu um sapo e não sei se é sapo bufo ou corredor, ouço vários pássaros que não distingo, observo fenómenos geológicos e de luz que não consigo explicar. Invejo a interminável contemplação cósmica das plantas, defendendo-se e resistindo como podem às nuances meteorológicas, na sua metafísica da mistura. Tantos anos de escola e sabemos tão pouco da terra que pisamos. Uns mais do que outros, é certo.

Quando trouxe uma tia — a única das irmãs que ficou na terra natal, orgulhosa de lhe mostrar o monte e como daria continuidade às relação com uma terra desertificada que lhe levou parentes e amigos — contei-lhe que comprara uma roçadeira para cortar o mato. Ela disse:

— Filha, as ervas mais difíceis tem de se arrancar à mão.

Várias ervas daninhas na vida, arrependimento por não ter arrancado logo pela raiz. Daninhas que regressam sempre, vão quebrando e tirando tempo ao que é importante saber e fazer.

Como agora tudo é mais urgente, ponho-me a arrancar ervas selvagens, secas e duras no verão mas que, com a raiz húmida da chuva, saem leves pela raiz. Faço-o de luvas e com raiva, homenagem à minha tia.

***

Manhã cedo, casa silenciosa. Ainda ninguém acordou, aproveito para avançar coisas. As folhas gotejam e o musguinho no muro de pedra é como o da canção da Violeta Parra. A humidade afetou a mesinha de verga e a rede brasileira. Esqueci a roupa estendida de véspera, mas o sol abrirá à tarde, é quase garantido.

Manhã cedo, casa silenciosa. Ainda ninguém acordou, aproveito para avançar coisas. As folhas gotejam e o musguinho no muro de pedra é como o da canção da Violeta Parra. A humidade afetou a mesinha de verga e a rede brasileira. Esqueci a roupa estendida de véspera, mas o sol abrirá à tarde, é quase garantido.

Sem eu dar conta, a filha vai sorrateiramente ao alpendre buscar a piscina de borracha na qual coloca uns brinquedos e diz que hoje ficará na “praia do campo”. Rio-me.

—Tens de vir comer primeiro.

Dou-lhe um iogurte com cereais que cai ao chão. Descasco uma banana e ela não come. Explico calmamente o problema de uma sociedade de acumulação e de desperdício, de meninos-adultos mimados e cabeças dispersas que não sabem o que querem. Ela responde:

— Come tu!

Jogo a banana à terra como corretivo, “eu não vou comer e safar a tua birrinha”. Logo chegaram as formigas, lambonas, para devorar a banana. Há sempre alguém que se contenta com os restos e os enjeitados, trocadas as voltas à lição geopolítica que queria passar.

***

“A produtividade, ora aí está, quer dizer, Não ando aqui a brincar, não há tempo a perder!, Batendo o pé na casa e o espanador na mão É só desinfectar em superprodução!”

Neste 25 de abril não vai cá estar o José Mário Branco. Que diria destes tempos?

Ainda o dia vai a meio e já encerei duas divisões de joelho no chão, avaliei a esquadria da nova tijoleira e decidi passos na obra do barracão que em breve será estúdio, enviei programa e orçamento para um evento que foi remarcado, tresli um par de opiniões facebookianas, fiz sopa de legumes adquiridos em carrinha, respondi a emails com boas notícias outros só chatos, pus o cv numa plataforma hermética, editei um artigo. Não consegui escapar de ver um episódio da porquinha Peppa e da Vampirina.

Sonho com dias vagarosos. Gostava de ser um daqueles senhores reformados que frequenta a biblioteca municipal lendo o mesmo jornal durante horas a fio. E, ainda assim, vai embora com cara de que qualquer coisa lhe escapou.

***

Adormeço a filha depois de contar quatro versões da história de uns gatos insanos de cio que andam aqui a cirandar. Tento não pensar na nebulosa situação geral. Mas há que contar que mantenho aberta, desde 14 de março, a janela dos números de infectados por Covid-19. Confiro por concelho em Portugal, e depois pelos países do mundo. Há algo mórbido em consultar estes números, qualquer coisa de Jogos Sem Fronteiras distópicos.

Ontem, as crianças espanholas puderam sair à rua depois de 6 semanas fechadas, e via-se algo estranho a tolher-lhes o corpo, que há-de desentorpecer porque se há gente corajosa são as crianças.

Já cheira a verão, a lua ainda vai gorda e baixinha, a noite será longa. Ponho-me a jogar Tetris no telefone com o quarto às escuras e portadas abertas, ouvindo o respirar ainda exaurido do sono da pequena.

***

Ando a investigar a intervenção na paisagem alentejana, as drásticas metamorfoses nos campos trazidas pela agricultura industrial. Tal como há cem anos charnecas, matos e florestas foram transformadas em monoculturas de cereais, a terra continua a atrair a ganância, seja do grande latifundiário ou de grandes empresas. A reforma agrária parece um acontecimento demasiado distante.

Outra ironia relacionada com a água: barragens à míngua, animais com sede, seca agravada e, com os regadios do Alqueva veio a morte, as linhas de água malignas, agroquímicos e fitofármacos para desgaste dos solos, massacre ao olival e amendoal, azinheiras e sobreiros queimados, oliveiras geneticamente alteradas, montado desequilibrado e litoral plastificado. Para a produção superintensiva, trafica-se mão-de-obra, explorada, acotovelada em contentores e humilhada em preconceitos.

Quando abrirmos os olhos, o sertão não será praia nem a praia será sertão, só deserto tóxico.

****

Hoje é 25 de abril. Foram poucas as vezes em que não desci a avenida com as pessoas de quem gosto, com quem vou crescendo e admirando com maior ou menor proximidade. Slogans repetidos, novas e velhas reivindicações. Conto de fadas, quando explicado às criancinhas.

O encontro simbólico, a homenagem a uma geração que viveu grande parte da sua vida em ditadura e colonialismo, e a quem lutou para os derrubar. Ritual que nos fortalece como comunidade. Lamento assim não nos termos encontrado na Ginginha, beijarmos as crianças uns dos outros, bebermos imperiais, subirmos ao Largo da Achada para um canto coletivo.

Apesar do confinamento, sentiu-se a força simbólica da data. O Chico Buarque pediu para pensarmos nos brasileiros necessitados de cheirinho de alecrim. Que fique descansado, nunca me esqueço do amado país a cada dia mais insano e afundado, mas nunca desilude na complexidade do entendimento da psique humana. A prova viva de que a liberdade estará sempre ameaçada se não reafirmarmos a sua prática e desejo, nos pequenos gestos e confrontos diários.

***

Isolei-me por uns dias para escrever numa casa emprestada em Garvão. O silêncio e paz valem ouro, mas imagino como o silêncio será ensurdecedor para quem vive o confinamento em “solitária”. O tic-tac do relógio de parede lembra a-cada-instante que o presente conta. O tempo serão gestos de inscrição. Ao estar para aqui a registar pequenos vislumbres dos dias deixarei de fora infinitos gestos, pensamentos e desejos.

Desci ao largo da vila para comprar um take away de bacalhau com grão. As andorinhas rodopiavam felizes e as caras perguntavam-se “Quem é esta?”. Ouvi lamentar o facto de não se poder comemorar o 1º de maio. No Alentejo, o dia do trabalhador simboliza também o final da colheita e o ritual é ir para o campo em família, comemora-se sem bandeiras. Nas mobilizações de maio de 1962, mais de 200 mil trabalhadores agrícolas em greve conquistaram as 8 horas de trabalho. Hoje ainda é o 25 de abril e já se lamenta o 1º de maio confinado. Ninguém vive no presente.

***

Ontem foi o dia da Espiga, a 5ª feira da Assunção. A minha mãe acaba de passar dois meses e meio fechada num apartamento. Arrisca visitar-nos. Feliz reencontro com a neta e o seu Alentejo. A vida prossegue, temos sorte.

(fotografias da autora)