Nossa Senhora da Loja do Chinês, entrevista a Ery Claver

Revisitámos o filme Nossa Senhora da Loja do Chinês, de Ery Claver que passámos na Casa do Comum, em Lisboa, involuntariamente à mesma hora da final da Taça de Portugal (dia 25 de maio), e mesmo assim a sala estava composta e o público ainda ficou para uma conversa prolongada, a partir do filme. Quisemos terminar o intenso seminário “Como se constrói um país”, no enquadramento das comemorações dos 50 anos da Independência de Angola, com este filme contemporâneo que espelha a Luanda urgente. Uma cidade onde convivem muitas crenças, dores profundas, luto, ganância, tragédia, traição, desespero e desorientação. Onde as pessoas acreditam em tudo o que as possa ajudar, onde o poder é uma miragem violenta.

Nossa Senhora da Loja do Chinês estreou mundialmente no Festival de Locarno 2022 e foi exibido em eventos internacionais de cidades como Londres, Rio de Janeiro, Ghent, Torino e Amiens, também passou por Lisboa, mas demasiado discretamente. Acreditamos que devia ser muito mais visto, pois é uma obra notável. A Geração 80, que tanto tem contribuído para inscrever Angola no mundo, com toda a sua pujança, criatividade e convição na força do cinema para abrir mentalidades, faz 15 anos! Os nossos amigos e parceiros estão de parabéns, somos da mesma leva, BUALA e Geração 80.

Ery Claver (Luanda, 1986) é um dos cineastas mais versáteis de Angola. Começou a carreira como operador de câmara, trabalhando em inúmeros programas de televisão e documentários, integra a Geração 80 em 2013, onde desenvolveu o seu estilo como diretor de fotografia, por exemplo nas curtas-metragens Concrete Affection - Zopo Lady (2014) e Havemos de Voltar (2017), ambas de Kiluanji Kia Henda e produzidas pela Geração 80. Ery Claber realizou várias curtas-metragens, com destaque para Lúcia no Céu com Semáforos (2018), em parceria com Gretel María, e Enóquio que Não Tinha Coração (2020), com o irmão Evan Cléver. Também foi diretor de fotografia doincrível Ar Condicionado (2020), de Fradique, premiado internacionalmente. Em 2022, assina esta primeira longa-metragem, Nossa Senhora da Loja do Chinês. Aqui uma entrevista com o realizador para o BUALA:

A escrita do guião como um poema ou peça de jazz. J

Já tinha sido co-argumentista do Ar condicionado. Flutuamos nas linhas narrativas sem as agarrar bem, como o próprio narrador diz “recriar (ou imitar) pedaços de vida arbitrários». Como trabalha essa fronteira entre o arbitrário e o que fica em definitivo num filme.

Construo assim os meus guiões porque não tenho experiência narrativa e acho muito mais interessante o poder da imagem em tão poucos quadros. Também fiz isso com a curta Lúcia no Céu com Semáforos que é basicamente um poema filmado. Então, senti que ganhei muita confiança na ato de escrever os meus “guiões”. Descobri que é a única forma de fazer um guião sem parecer boring, porque sempre achei a ideia do roteiro formal de cinema muito áspera. As regras todas e formalidades técnicas são muitas secas para mim.

O narrador chinês como “uma espécie de Grilo Falante a contar essa história”. Porquê esse olhar de fora/dentro. Qual a relação com a economia, em termos geopolíticos?

Nos últimos anos, um dos debates mais proeminentes nas notícias é a relação entre a China não apenas com Angola claro, mas com outros países, em particular os da África Subsaariana. Eles vêm investido tanto no continente que se tornaram uma grande força económica, e cujo impacto na região é indelével. No entanto, continua a ser um tema tão controverso que muitos artistas têm dificuldade em interpretar. É um assunto muito importante, sem ser fácil de filtrar num formato específico.

Luanda é como qualquer cidade de um país outrora colonizada por potências europeias, que viam África como um poço inesgotável de recursos. Por isso, o nosso país está dividido entre culturas impostas e continua a negociar mal a sua identidade entre o passado e o presente. Não apenas na forma como está constantemente a olhar para o passado, particularmente na tentativa de se distanciar da sua história colonial, mas também no modo de se centrar em questões mais contemporâneas. Quis questionar se as influências externas no continente são novas tentativas de exploração ou se, simplesmente, são outra forma de imperialismo, embora muito mais subtil no campo puramente económico. Os estrangeiros que chegam a uma cidade pelo seu potencial económico e fazem tudo o que podem para recolher os recursos sem deixar totalmente claro que estão a assumir o controlo.

Já é um lugar comum dizer-se que em Luanda a realidade supera a ficção. Fale um pouco da sua relação pessoal com a cidade, bem sei que continua fascinado pela sua própria cidade e mutações. O filme recusa o olhar de exotismo, ainda assim.

A minha relação com Luanda não deixa de ter um fascínio meio exótico também, mas eu vejo mais como um exotismo distorcido. É uma cidade nova na forma como a escalamos artisticamente e estou sempre à procura de melhores conceitos para compreendê-la, diferentes dos habitualmente contados de um ponto de vista externo. E essa pesquisa deu-me um vislumbre da complexidade do nosso contexto social. A nossa realidade é, muitas vezes, contraditória, onírica, quase irreal e difícil de decifrar. O filme confronta esta realidade porque, acredito, como artistas temos de confrontar a realidade da mesma forma que a realidade nos confronta a nós.

O filme propõe uma reflexão sobre o poder, vingança e encenação do poder. Como vê a relação de líderes políticos, o povo, a religião com a situação social, e um crescendo de cultos?

O meu filme é filosoficamente complexo e tingido de um romantismo sombrio. A premissa de um comerciante chinês expor em Luanda, capital de Angola, uma boneca de plástico da Virgem Maria, e esse objeto supostamente ter o poder de influenciar a vida de muitos habitantes locais, chega a ser um paradoxo mordaz e jocoso até; uma divindade originária no Médio Oriente, tornada caucasiana pelo Ocidente, e, no caso do filme, vendida e distribuída, como forma de controlo e manipulação, aos africanos por um chinês. Essas dicotomias ajudam-me a questionar o “poder” de forma interessante sem roçar a analogia rasa dos maus contra os bons. Não há maniqueísmo.

Quais são as suas inspirações cinéfilas e estéticas: Pedro Costa, Ingmar Bergman, Wong Kar-Wai?

Hoje eu vejo as minhas influências artísticas de forma mais abrangente . Clara que, a cada filme em que trabalho, me oferece diferentes nuances de inspiração. No caso de “Nossa Senhora da Loja do Chinês” abracei muito mais a literatura no sentido de entender o poder visual da prosa. Arrisco dizer que o meu filme é tão produto literário como cinematográfico. Nunca assisto filmes enquanto escrevo, porque não gosto de ser influenciado ou intimidado por “visões” externas. Por outro lado, leio muito e há muitos autores que eu adoro, principalmente latino-americanos e mexicanos, com essa espécie de toque mágico, essa aproximação entre o real e o irreal que, em certos momentos, se encaixam bem. Você esquece que está lendo algo sobrenatural, parece perfeitamente natural. Algumas coisas que gosto de ler são mais visuais do que alguns dos filmes que assisto. Isso me dá liberdade porque trabalhamos com um orçamento muito limitado, com pouquíssimos recursos. Às vezes não é bom definir as coisas de forma tão grosseira, como o cenário, por exemplo. Se eu imagino uma cena em torno de duas personagens sentadas à mesa e não encontramos uma mesa, então removemos a mesa e fizemos isso no chão. Para mim, o importante é o sentimento, a atmosfera da cena, não o cenário.

Conte como foi a produção do filme, em pandemia, uma pequena estrutura, «mas tínhamos uma história que quisemos filmar, que quisemos ver contada», isso traz mais autenticidade ao filme.

Filmar durante a pandemia do COVID foi obviamente desafiante, mas devo admitir que ofereceu-me vantagens estruturais porque consegui tempo para me dedicar ao guião e com o Jorge Cohen como produtor do filme, enfrentámos o desafio de produção com uma ansiedade e urgência definitiva. Essa condição nos garantiu assumir a produção do filme sem medo de errar e também como antídoto para o ócio e a incerteza do futuro. Um bom exemplo é a cena do estádio: quando a escrevi, imaginei uma multidão, mas aí chegou a Covid e não conseguimos nem acomodar cinco pessoas. Nunca tive medo, porque sei que a realidade é essa mistura de magia me forçaram a encontrar outras maneiras de representar o mesmo sentimento. Sei que pode parecer teórico, mas acho que é muito real e racional. Porque estamos habituados a viver assim em Angola. Temos que nos contentar com o que temos, inclusive para o cinema. Não temos cinemas, mas isso não significa que não assistimos a filmes. Nós recriamos nossos cinemas, nosso cinema propriamente dito, porque não esperamos nada dos outros, nós apoiamo-nos uns aos outros.

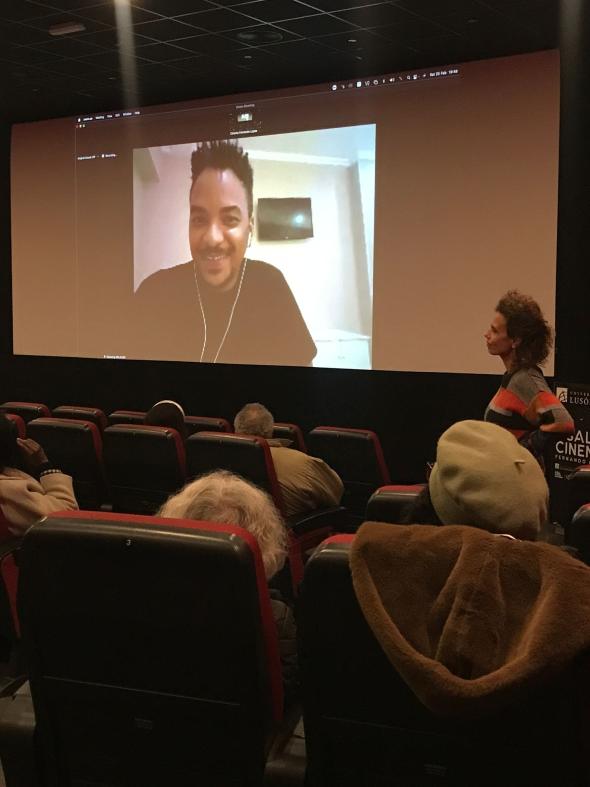

Cinema Fernando Lopes, 1 mar 2023

Cinema Fernando Lopes, 1 mar 2023

Como vê, no seu percurso e colaborações, o contributo da Geração 80 para a inscrição do cinema angolano no diálogo com o mundo?

Embora não tenha tido uma formação académica em cinema, sinto que fui muito privilegiado com as experiências que obtive a nível profissional. Não apenas na Geração 80. Aprendi muito nos anos em que trabalhei na Semba Produções, bebi muito das divagações boémias com os artistas na baixa de Luanda. Mas realmente foi na Geração 80 que tive a oportunidade, e com muito orgulho, de fazer parte desse renascimento do cinema angolano que até agora tem permitido através dos nossos filmes criar uma nova imagética social no campo do cinema autoral mas também de poder participar do que tem sido o trabalho de divulgação do cinema angolano e africano no geral a partir de plataformas de divulgação com projectos como o Cine Zunga e o Cine Geração.