Mulheres de armas, entrevista a Margarida Paredes

Margarida Paredes a caminho de Malange, na linha de comboio reactivada pela cooperação chinesa depois de parada durante 18 anosA antropóloga e escritora portuguesa Margarida Paredes viveu parte da sua juventude em Luanda e ao longo da sua vida foi-se cruzando intermitentemente com Angola. Abandonou os estudos na Europa para lutar pela independência ao lado do MPLA, fez treino em Brazzaville e foi uma das primeiras militantes provenientes do Congo a entrar em Luanda após o 25 de Abril. Depois da independência trabalhou no Conselho Nacional de Cultura com o poeta António Jacinto. Regressou a Portugal em 1981.

Margarida Paredes a caminho de Malange, na linha de comboio reactivada pela cooperação chinesa depois de parada durante 18 anosA antropóloga e escritora portuguesa Margarida Paredes viveu parte da sua juventude em Luanda e ao longo da sua vida foi-se cruzando intermitentemente com Angola. Abandonou os estudos na Europa para lutar pela independência ao lado do MPLA, fez treino em Brazzaville e foi uma das primeiras militantes provenientes do Congo a entrar em Luanda após o 25 de Abril. Depois da independência trabalhou no Conselho Nacional de Cultura com o poeta António Jacinto. Regressou a Portugal em 1981.

Mais tarde voltou a estudar: com formação em Estudos Africanos, a tese de doutoramento em Antropologia seria sobre as mulheres guerrilheiras angolanas. Actualmente é investigadora e professora na Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil e no pós-doutoramento trabalhou sobre “Mulheres Afrodescendentes da Polícia Militar em Salvador”. Como romancista escreveu O Tibete de África.

Mais tarde voltou a estudar: com formação em Estudos Africanos, a tese de doutoramento em Antropologia seria sobre as mulheres guerrilheiras angolanas. Actualmente é investigadora e professora na Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil e no pós-doutoramento trabalhou sobre “Mulheres Afrodescendentes da Polícia Militar em Salvador”. Como romancista escreveu O Tibete de África.

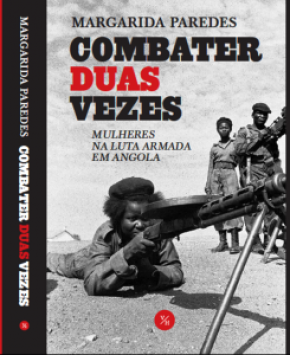

O livro Combater duas vezes, Mulheres na Luta Armada em Angola, uma versão africana da História, pois trata-se do outro lado da guerra (que os portugueses chamam de colonial) do qual quase não há testemunhos escritos, é o mote desta conversa.

Pesquisar sobre as mulheres guerrilheiras partiu também da sua experiência biográfica?

A ideia não foi minha, como digo no prólogo foi de uma amiga e camarada das FAPLA, Maria de Jesus Ferreira que é embaixadora de Angola na Áustria. Se ela não me tivesse desafiado, não tinha feito o doutoramento sobre as Mulheres na Luta Armada em Angola e este livro não existiria. Foi muito importante ter sido interpelada a fazer este trabalho por uma mulher angolana ex-combatente. Veja bem, não fui eu que escolhi o campo, foi o campo que me escolheu a mim, o que inverte as lógicas do trabalho de pesquisa em Antropologia. Ao ser “escolhida” pelas minhas camaradas, deixei de ser vista como a antropóloga estrangeira que vem de fora estudar os “nativos” (ao usar a palavra “nativo” refiro-me a uma categoria antropológica, a interação com o observado, e não no sentido que o colonialismo lhe dava). O reconhecimento de um passado comum fez com que fosse percepcionada pelas informantes como alguém de dentro, da “família MPLA”, as minhas camaradas referiam-se a mim como muito carinho, dizendo “a Guida é nossa”.

Mas já havia constatado uma invisibilidade e injustiça sobre este assunto?

Estávamos em 2005 ou 2006 e a minha amiga andava desanimada com o facto das antigas combatentes serem discriminadas na nomeação para lugares públicos e de responsabilidade política, nomeações que sempre privilegiam os homens. Ela percebeu que as mulheres precisavam de legitimar os seus passados de guerrilheiras e de dar visibilidade às suas contribuições na construção da nação para se posicionarem na luta política. Apesar de serem do mesmo partido, o MPLA, as agendas políticas dos homens e das mulheres não coincidem no que diz respeito à representatividade das mulheres nos órgãos de soberania, essa tem sido uma das lutas da OMA [Organização das Mulheres de Angola]. Existe em Angola um terreno de negociação social muito produtivo e inovador, com as mulheres exigindo mais direitos, e um desejo de empoderamento a conquistar terreno.

Está a referir-se às mulheres da elite?

Está a referir-se às mulheres da elite?

Não só, é interessante notar que o reconhecimento da exclusão das ex-combatentes reflecte um sentimento comum a quase todas as mulheres que lutaram no MPLA e nas FAPLA, desde as elites às margens sociais, todas se sentiam discriminadas ou abandonadas. Os homens que participaram na Luta de Libertação tiveram direito a protecção social ao abrigo da Lei do Antigo Combatente de Guerra, n.º 13/02 de 15 de Outubro, mas o ministério da tutela, Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, não despacha os processos das mulheres ex‑combatentes que podem esperar anos por uma resposta. Os registos e os processos entretanto perdem‑se e as requerentes são instadas a recomeçar tudo de novo. É uma estratégia deliberada para excluir as ex-combatentes que nos ministérios cruzam-se com os seus antigos camaradas de luta em lugares de chefia, que, em vez de as apoiarem, fingem não as conhecer. As guerrilheiras que foram desmobilizadas das FAPLA também foram dispensadas sem um documento comprovativo dos anos de serviço militar e da patente, o que as exclui da reforma da Caixa de Segurança Social das FAA. São políticas intencionais destinadas a marginalizar as mulheres. Nos últimos anos a situação tem-se alterado para as mulheres das elites sociais e políticas que têm outro peso negocial.

E as veteranas apoiam-se uma às outras?

Sim, fui testemunha de actos de solidariedade de mulheres da elite com as ex-combatentes que vivem em situações de grande aflição, sobretudo as da Frente Leste e as do Campo de Concentração de São Nicolau. Se hoje podemos ouvir estas mulheres no meu livro é porque as veteranas que são dirigentes me abriram as portas. Joana Mucolo Tchimbinde Fronteira, uma das entrevistadas da Frente Leste, foi muito frontal ao dizer: “Nós não abandonámos o MPLA mas o MPLA é que abandonou o povo”. Mas tem havido uma luta comum pelo reconhecimento no âmbito da organização das mulheres.

FA, Mila SantosÀ distância, como avalia o seu trabalho, conseguiu atingir os seus objectivos principais?

FA, Mila SantosÀ distância, como avalia o seu trabalho, conseguiu atingir os seus objectivos principais?

Sim, atingi alguns dos objectivos, resgatei memórias de guerra de ex-combatentes de várias formações militares e políticas, MPLA, FNLA e UNITA até agora silenciadas, o que contribui para dar visibilidade à História esquecida das mulheres angolanas. Acredito que as suas vozes ficaram registadas neste livro para as gerações futuras, foi uma espécie de Dever de Memória, quando se forem ainda poderão ser ouvidas. Fiz mais de cem entrevistas, todas gravadas em vídeo. Constituí um Arquivo de Memórias, ou seja, fontes primárias no feminino, sobre Crimes Coloniais, Revolta da Baixa do Kassange, Lutas de Libertação, Resistência anticolonial, Guerra Civil e conflitos internos como o 27 de Maio. Mas não me limito ao registo dessas memórias, como cientista social o meu trabalho é mais do que isso, é analítico e sobrepõe várias camadas de sentidos para tentar interpretar o mundo a que essas memórias se referem e em que as ex-combatentes vivem.

Qual o eixo temporal de participação nas guerras e a abrangência geográfica das suas informantes?

Debruço-me sobre a História Contemporânea de Angola desde 1961 até 2011, ano em que terminei o Trabalho de Campo, trabalho esse que foi realizado nas províncias de Luanda, Malange, Namibe, Huíla e Cunene. No entanto entrevistei mulheres de quase todas as províncias de Angola nas zonas urbanas, sobretudo em Luanda. A guerra contribuiu para os angolanos ultrapassarem as fronteiras étnicas, e uma combatente da UNITA reconhecendo essa realidade dizia-me “hoje estamos todos misturados”.

Maria Muvale Nganda, Capitão Marisa da Brigada 41 do ExércitoQuais foram as principais dificuldades e obstáculos com que se deparou? As condições em que fiz o trabalho de campo foram complicadas porque, ao contrário das minhas colegas americanas que conseguem várias bolsas para sobreviverem em Luanda, eu fiz o trabalho como uma única bolsa da FCT, verba que me obrigou a levar uma vida de Antropóloga pobre, andar de candongueiro em Luanda, Kkupapata nas cidades do interior, ir de autocarro ou comboio para as províncias, comer em quintais e residir primeiro no musseque Rocha Pinto e depois no Hotel Globo que é uma zona de prostituição nocturna e tráfico de droga. Creio ter sido a primeira cientista social a deslocar-se à Baixa do Kassange para registar os depoimentos das mais velhas que participaram na Revolta do 4 de Janeiro de 1961, passei rios sem pontes, dormi com as formigas kissonde e apanhei sarna em Chiquita ou Marimba. Mas a vida é assim mesmo, não sou uma antropóloga de secretária e estou preparada para as dificuldades sentidas no terreno.

Maria Muvale Nganda, Capitão Marisa da Brigada 41 do ExércitoQuais foram as principais dificuldades e obstáculos com que se deparou? As condições em que fiz o trabalho de campo foram complicadas porque, ao contrário das minhas colegas americanas que conseguem várias bolsas para sobreviverem em Luanda, eu fiz o trabalho como uma única bolsa da FCT, verba que me obrigou a levar uma vida de Antropóloga pobre, andar de candongueiro em Luanda, Kkupapata nas cidades do interior, ir de autocarro ou comboio para as províncias, comer em quintais e residir primeiro no musseque Rocha Pinto e depois no Hotel Globo que é uma zona de prostituição nocturna e tráfico de droga. Creio ter sido a primeira cientista social a deslocar-se à Baixa do Kassange para registar os depoimentos das mais velhas que participaram na Revolta do 4 de Janeiro de 1961, passei rios sem pontes, dormi com as formigas kissonde e apanhei sarna em Chiquita ou Marimba. Mas a vida é assim mesmo, não sou uma antropóloga de secretária e estou preparada para as dificuldades sentidas no terreno.

Eunice Adriano Mendes em 1978

Eunice Adriano Mendes em 1978

Houve boa recepção da parte dos poderes institucionais?

Há em Angola uma grande desconfiança de todos os actores sociais em relação aos pesquisadores estrangeiros, consideram inimigos todos os que se manifestam criticamente, ora os cientistas sociais têm que ser críticos e o que criticamos são as dinâmicas sociais e políticas, no entanto a condição de antiga guerrilheira do MPLA foi um elemento facilitador na abertura do terreno, excepto com a Educação Patriótica das FAA e o Exército que me levantaram imensas dificuldades. A OMA, a LIMA e a Polícia Nacional, pelo contrário, facilitaram-me imenso a pesquisa.

FAPLA, Domingas dos Santos Kibota (Namibe)Da parte das inquiridas, elas sentiam que estavam a participar numa coisa importante ao dar o seu testemunho?

FAPLA, Domingas dos Santos Kibota (Namibe)Da parte das inquiridas, elas sentiam que estavam a participar numa coisa importante ao dar o seu testemunho?

Em relação à comunidade de mulheres objecto do meu estudo, foram muitas as ex‑combatentes que aceitaram partilhar as suas experiências das Lutas de Libertação, da Guerra Civil e dos conflitos armados comigo e, a quase totalidade das minhas interlocutoras, na intenção de lutarem contra o esquecimento e silenciamento colectivo de que são alvo, declinaram o anonimato. As ex-combatentes de todos os quadrantes políticos fizeram questão de ingressar na História de Angola, dando a cara e através das suas próprias vozes. A História recente de Angola é uma tragédia e a maior parte dos depoimentos serão uma descoberta dolorosa para quem ler o livro.

Durante a luta de libertação não havia um Destacamento Feminino (como na Frelimo), o que exigia das mulheres a constante justificação, demonstração de valor e iniciativa pessoal. Foi criado depois da Independência.

O Destacamento Feminino foi criado antes da independência e depois do 25 de Abril, ainda sob soberania portuguesa, por iniciativa do comandante Gika. Dediquei no livro todo um capítulo ao Destacamento Feminino dada a relevância do lastro que deixou na história militar e na luta pela emancipação feminina.

MPLA ODPF APLA, Maria de Lurdes Tchiyeka (sem patente), Lubango

MPLA ODPF APLA, Maria de Lurdes Tchiyeka (sem patente), Lubango

Conte um pouco a história do CIR- Hojy-Ha-Henda.

Não fiz parte do Destacamento Feminino porque estava no CIR Hoji Ya Henda, na dupla condição de instrutora política e instruenda militar, mas fiz a instrução militar com as guerrilheiras do DF, por isso conheci-as bem, sobretudo as malogradas comandantes, Elvira Maria da Conceição “Virinha” e Fernanda Digrinha Delfino “Nandi”. Há mulheres notáveis que também pertenceram ao DF como Engrácia Francisco Cabenha, a rainha do 4 de Fevereiro, e Betty Rank Frank, a ex‑comissária‑chefe do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional. O CIR Hoji Ya Henda num antigo colonato, próximo da antiga Fazenda Tentativa, na zona de Caxito, tinha quase dois mil instruendos e apenas meia centena de mulheres distribuídas por duas casernas femininas.  Destacamento feminino, CIR Hoji-Ya-Henda, 1975 | Foto de João NunesAs condições do CIR eram muito difíceis, sem água, abastecido por autotanques, os instruendos recebiam apenas três canecas de água por dia para beber, chá pela manhã e uma única refeição cozinhada em tambores onde se acrescentavam cobras e ratos do mato. O comandante do CIR era o hoje general Hanga e Marília Afonso Coelho, a comissária política, assim como Galiano Kitumba, um estudante de Malange que veio a ser fuzilado na repressão pós-27 de Maio. A instrução militar era dada pelos célebres instrutores recém-chegados do Sudão, Kyamuxinda, Bandeira, Kiwá, Hamussin, Petit, Manino e Mussolo, não havia cubanos neste CIR. As mulheres do DF não escaparam à brutalidade da instrução e uma jovem de nome Belita, no dia 7 de abril de 1975, morreu mesmo à minha frente, durante as aulas de táctica, atingida acidentalmente na cabeça por um dos instrutores. O treino militar era realizado com balas reais e foram vários os acidentes no CIR. Os instruendos também foram alvo de ataques da FNLA, no Massacre de Kifangondo, que a canção de Santocas imortalizou, uma das vítimas foi o Tuka, um jovem loiro muito bonito que estava na minha caserna, era a única caserna mista do CIR e, na realidade, eu era a única mulher.

Destacamento feminino, CIR Hoji-Ya-Henda, 1975 | Foto de João NunesAs condições do CIR eram muito difíceis, sem água, abastecido por autotanques, os instruendos recebiam apenas três canecas de água por dia para beber, chá pela manhã e uma única refeição cozinhada em tambores onde se acrescentavam cobras e ratos do mato. O comandante do CIR era o hoje general Hanga e Marília Afonso Coelho, a comissária política, assim como Galiano Kitumba, um estudante de Malange que veio a ser fuzilado na repressão pós-27 de Maio. A instrução militar era dada pelos célebres instrutores recém-chegados do Sudão, Kyamuxinda, Bandeira, Kiwá, Hamussin, Petit, Manino e Mussolo, não havia cubanos neste CIR. As mulheres do DF não escaparam à brutalidade da instrução e uma jovem de nome Belita, no dia 7 de abril de 1975, morreu mesmo à minha frente, durante as aulas de táctica, atingida acidentalmente na cabeça por um dos instrutores. O treino militar era realizado com balas reais e foram vários os acidentes no CIR. Os instruendos também foram alvo de ataques da FNLA, no Massacre de Kifangondo, que a canção de Santocas imortalizou, uma das vítimas foi o Tuka, um jovem loiro muito bonito que estava na minha caserna, era a única caserna mista do CIR e, na realidade, eu era a única mulher.

Havia discriminação na relação com os seus camaradas homens?

A instrução militar não garantia às mulheres uma relação de igualdade com os homens, davam-nos sempre as piores armas, a PPSHÁ, uma metralhadora que não tinha segurança nenhuma, assim que a púnhamos no chão começava a disparar sozinha ou a G3 que era a arma do inimigo. Mas Virinha e Nandi exigiam que as guerrilheiras fossem tão boas ou melhores que os homens e o DF acabou por conquistar a admiração de todos. Elizabeth Rank Frank é o resultado desta cultura de exigência e dureza do DF, cultura que depois imprimiu às mulheres da polícia. Guarda Fronteira, Madalena Verónica da Silva, Terceiro Sub-Chefe, Kahylulu Sta ClaraLogo após a independência, num certo sentido, o MPLA tinha um discurso progressista mas recuperou algumas estruturas classistas e machistas da sociedade. Como vê a sociedade angolana em termos de igualdade de género nesta relação com a vida militar?

Guarda Fronteira, Madalena Verónica da Silva, Terceiro Sub-Chefe, Kahylulu Sta ClaraLogo após a independência, num certo sentido, o MPLA tinha um discurso progressista mas recuperou algumas estruturas classistas e machistas da sociedade. Como vê a sociedade angolana em termos de igualdade de género nesta relação com a vida militar?

Defendo no meu livro que a participação das mulheres na Luta Armada reforçou a luta pela emancipação feminina e igualdade de género já que as mulheres assumiram papéis que antes lhes estavam interditos. Se formos ver na Assembleia Constituinte quase 40 por cento das parlamentares são mulheres e algumas delas participaram na Luta Armada, tanto no MPLA como na UNITA. Estes números são resultado das políticas de quotas que as organizações de mulheres negoceiam com as direcções dos partidos políticos. No governo também, Genoveva da Conceição Lino, coronel das FAA, foi ministra da Família e Promoção da Mulher. Há várias mulheres no Bureau Político do MPLA que foram guerrilheiras, assim como no Comité Permanente da UNITA ou na direcção da LIMA. Na PNA há cada vez mais mulheres em lugares de comando e nas FAA há algumas generais mas nenhuma no activo. Creio que a participação na Luta Armada e nos exércitos foi uma oportunidade de crescimento pessoal e ascensão política e social para algumas mulheres, sobretudo as das elites, mas não só. Isalina Kawina, major das FALA/UNITA, nasceu no Muié, Moxico e foi para a UNITA com 14 anos, não falava português e nunca tinha andado na escola. Na UNITA aprendeu português e aos 16 anos foi alfabetizada, destacou-se na guerrilha como comando e foi a primeira presidente da LIMA, hoje acha as mulheres da sua aldeia muito atrasadas. A teórica africana Amina Mama diz que “os países africanos mais progressistas na questão da ‘mulher’ tendem a ser aqueles em que as mulheres estiveram envolvidas em acções militares”.

Que reconhecimento oficial tem havido das mulheres ex-militares?

Polícia no Namibe, Alda Rosa FranciscoDepois de décadas em que as ex-militares foram ignoradas, o que tem sido motivo de grande revolta, nos últimos anos, algumas têm sido patenteadas e passaram a ter acesso à reforma da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas. As minhas amigas das FAPLA, a maior parte, são brigadeiros. Em 2010, José Eduardo dos Santos também condecorou com a “Medalha 11 de Novembro” 67 mulheres, um número bastante reduzido comparado com o dos homens, 490, e creio que depois disso já houve outras condecorações. A luta das mulheres pelo reconhecimento está a ter alguns resultados mas têm sido poucos e arrancados a ferros. Na UNITA, a situação é pior, a maior parte das militares, ainda hoje, não viu os seus passados de combatentes reconhecidos, nem sequer as do Batalhão 89, tropa feminina, porque durante a desmobilização foram consideradas familiares dos soldados, que tiveram direito a protecção social, enquanto elas foram enviadas para casa, cuidar da família. Na UNITA, como já tinha acontecido no MPLA quando os guerrilheiros entraram nas cidades, muitas das “mulheres da mata” foram abandonadas pelos seus maridos, que arranjaram mulheres urbanas com um capital social mais elevado, o que tem forçado as mulheres da UNITA a sobreviver na economia informal das ruas das cidades. Para mim, elas são as grandes derrotadas da guerra.

Polícia no Namibe, Alda Rosa FranciscoDepois de décadas em que as ex-militares foram ignoradas, o que tem sido motivo de grande revolta, nos últimos anos, algumas têm sido patenteadas e passaram a ter acesso à reforma da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas. As minhas amigas das FAPLA, a maior parte, são brigadeiros. Em 2010, José Eduardo dos Santos também condecorou com a “Medalha 11 de Novembro” 67 mulheres, um número bastante reduzido comparado com o dos homens, 490, e creio que depois disso já houve outras condecorações. A luta das mulheres pelo reconhecimento está a ter alguns resultados mas têm sido poucos e arrancados a ferros. Na UNITA, a situação é pior, a maior parte das militares, ainda hoje, não viu os seus passados de combatentes reconhecidos, nem sequer as do Batalhão 89, tropa feminina, porque durante a desmobilização foram consideradas familiares dos soldados, que tiveram direito a protecção social, enquanto elas foram enviadas para casa, cuidar da família. Na UNITA, como já tinha acontecido no MPLA quando os guerrilheiros entraram nas cidades, muitas das “mulheres da mata” foram abandonadas pelos seus maridos, que arranjaram mulheres urbanas com um capital social mais elevado, o que tem forçado as mulheres da UNITA a sobreviver na economia informal das ruas das cidades. Para mim, elas são as grandes derrotadas da guerra.

Que ligação houve entre o Destacamento Feminino das FAPLA e os acontecimentos do 27 de Maio?

Recomendo vivamente a leitura deste capítulo do meu livro para quem quiser entender o que levou o Destacamento Feminino a se envolver na revolta do 27 de Maio. Defendo que no 27 de Maio houve uma sublevação militar porque os tanques saíram do quartel da 9.ª Brigada Motorizada, atacaram a prisão de São Paulo e cercaram a Rádio Nacional e afirmo que foi o Destacamento Feminino que comandou esses tanques. O papel do DF tem sido invisibilizado pelos analistas, nomeadamente no livro da Lara Pawson, Em nome do povo. O massacre que Angola silenciou que, do meu ponto de vista, acaba por ser cúmplice do silenciamento ao ignorar o papel do Destacamento Feminino na revolta.

Como foi ouvir o testemunho da mãe da Virinha?

A mãe da Virinha, Maria Gabriela da Conceição Monteiro faleceu antes de ter lido o que escrevi sobre a filha. Maria Gabriela viveu quase 40 anos com a mágoa de a filha ser acusada pela memória colectiva de “criminosa” ou “fraccionista”, e tenho pena que não tenha lido as minhas palavras sobre a malograda guerrilheira porque lhe teriam proporcionado algum conforto antes de falecer. Fui a única pessoa a quem Maria Gabriela acedeu a dar uma entrevista e no meu livro pode ser encontrada talvez a única foto que existe da Virinha porque a família, com medo das represálias da DISA, queimou tudo.

FAPLA, Maria João Chaves, Tenente-Coronel, anos 70, Ondjiva, CuneneOuviu histórias muito duras. Que mecanismos de resistência foram desenvolvendo estas mulheres para lidar com estas memórias? Como é que a Margarida lidou com o lado emocional disto tudo?

FAPLA, Maria João Chaves, Tenente-Coronel, anos 70, Ondjiva, CuneneOuviu histórias muito duras. Que mecanismos de resistência foram desenvolvendo estas mulheres para lidar com estas memórias? Como é que a Margarida lidou com o lado emocional disto tudo?

Foi muito difícil. A palavra que mais ouvi nas entrevistas foi “sofrimento”. Muitas vezes pensei que não aguentava tanto sofrimento, à noite chorava imenso e tinha pesadelos. Só não desisti porque as “minhas senhoras” me diziam, “Guida, foste guerrilheira, as guerrilheiras não desistem.” Elas aceitam o sofrimento e é essa aceitação que lhes dá coragem para continuar a lutar no dia-a-dia, o que foi um grande aprendizado para mim.

Fala de uma certa catarse através do riso…

Durante as entrevistas muitas também riam do próprio sofrimento, o que é uma estratégia de sobrevivência que se tornou um paradigma de força e resistência para estas mulheres. A minha admiração por elas é imensa.

Pretendia também que houvesse alguma responsabilização da parte de Portugal pelos crimes coloniais, nomeadamente contra mulheres. Foi objectivo do meu trabalho reclamar justiça para as vítimas. Se os crimes de Estado não prescrevem, um recurso contra Portugal no Tribunal Internacional de Justiça da ONU podia responsabilizar o Estado português pela violação dos Direitos Humanos e pelos crimes cometidos, obrigando este país a compensar financeiramente todos os sobreviventes ou suas famílias. Pedir desculpas formais e públicas às vítimas pelos crimes cometidos também seria um passo importante no sentido de os portugueses se poderem reconciliar com o passado colonial.

Exército, Maria de Fátima Jesus Moreira Paiva, Brigadeiro, DivuaComo tem Portugal lidado com o seu passado colonial?

Exército, Maria de Fátima Jesus Moreira Paiva, Brigadeiro, DivuaComo tem Portugal lidado com o seu passado colonial?

Muito mal. A história e a memória colonial portuguesas têm sido alvo de operações de esquecimento e de rasuras deliberadas, os depoimentos no meu livro provam que o colonialismo português não foi brando e que crimes contra as mulheres, crianças e homens foram cometidos pelos militares das Forças Armadas portuguesas, pelos responsáveis da administração colonial e pela PIDE.

A reacção insultuosa a uma entrevista da Margarida num jornal português foi tenebrosa, acusada de traidora, com comentários do mais baixo machismo, etc.

Já estava à espera de ser atacada pelos ultra-nacionalistas mas também fui insultada pelos antigos militares das Forças Armadas portuguesas que combateram na guerra colonial quando afirmei que eles tinham estado “do lado errado da História”. Em relação à boçalidade das agressões de que fui alvo, prefiro deixar aqui o comentário no FB da professora universitária, escritora e jornalista Raquel Ribeiro: “As reacções à entrevista da Margarida Paredes no Público são de uma vulgaridade impressionante. E dizem tudo: sobre como Portugal não sabe lidar com o seu passado colonialista, não se sabe olhar ao espelho, não sabe sequer compreender a sua história, as suas contradicções, a sua complexidade. […] Em 40 anos, a sociedade portuguesa parece não ter aprendido nada, e continua tão analfabeta e ignorante como o era antes do fim do regime. Aquela gente que vitupera Margarida no jornal, só lhes falta dizer ‘Angola é nossa’! Além da baixeza, ignorância e vulgaridade, há um machismo subterrâneo terrível, que só pessoas muito reles são capazes de contemplar.” FAA, Ana Bela Maria Cornélio, Sargento-Chefe

FAA, Ana Bela Maria Cornélio, Sargento-Chefe

Publicado originalmente no Rede Angola em 25/1/2016