“Agora sabemos que o colonialismo está vivo e esperneia”. A renovação do AfricaMuseum no filme de Matthias De Groof

A sessão “Descolonizar a Memória”, no DocLisboa, exibiu dois filmes que problematizam o colonialismo. Palimpseste du Musée d’Afrique (em estreia mundial), de Matthias De Groof e A Story from Africa, do afro-americano Billy Woodberry.

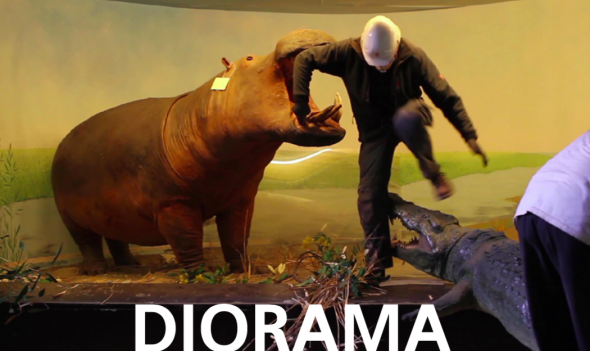

Entrevistei o realizador e investigador belga Matthias De Groof, para quem “a teoria sem prática é vazia e a prática sem teoria é cega.” O objecto do seu filme é a tentativa de descolonizar um símbolo colonial por excelência: o Museu Real da África Central, em Tervuren, Bélgica que, em 2018, após cinco anos em remodelações, inaugurou como AfricaMuseum. No início do filme, a história é já contada às crianças tendo em conta o “outro lado”, africano. Assistimos ao desmantelamento do mostruário colonial: partem-se vitrines com artefactos empoeirados, desempalham-se animais, catalogam-se máscaras, descolam-se dioramas e frases sobre a missão “civilizatória” do império, retiram-se estátuas, como as do Rei Leopold II e do L’homme-leopard de Paul Wissaert 1913. Seguimos a discussão de experts de organizações africanas que se perguntam como fazer uma leitura crítica da história deste museu não só pelo discurso, uma vez que as imagens têm mais impacto no visitante. Acima de tudo, perguntam-se: qual é afinal a posição do museu cuja missão é também anti-racista e pedagógica? Mostrar ambos os lados: belga e o congolês, o ex-colonialista e ex-colonizado, ainda é pouco como gesto descolonizador, dizem. Isso é viável? Já não é possível referir os recursos naturais do Congo sem contar a exploração que implicam, nem tampouco exibir animais embalsamados sem criticar a ideia de dominação da natureza. A posição será certamente híbrida, de vozes diferentes, e repleta de fantasmas nas vitrines. O maior de todos, do próprio Leopoldo II (1835 - 1909), uma espécie de proprietário particular do Congo, implementando a exploração colonial belga centrada na colheita da borracha, que terá custado a vida a milhões de congoleses, em trabalho forçado sob um regime violento. Mas já sabíamos que não há colonialismo bom.Por um lado, percebemos o esforço catártico do gesto simbólico de demolir uma visão de mundo colonial. A descolonização dos museus e a disputa de memória estão na ordem do dia, em 2018 foi inaugurada em Bruxelas a Praça Patrice Lumumba (1925-1961, líder anti-colonial congolês, assinado enquanto primeiro ministro, a seguir à independência), à entrada do bairro Matonge. Por outro, reconhecemos, com o autor, que “não se pode escapar do eurocentrismo” e que o colonialismo reside na matriz dos museus (com desígnios identitários nacionais e imperialistas), e cujos acervos se compunham de amostras de fauna, flora, artefactos, riquezas e mistérios de parte do mundo que se julgava conquistada. O Museu do Congo, criado em 1898, foi fundado pelo rei Leopoldo II um ano a seguir à Exposição Universal de Bruxelas, realizada em 1897, cuja “secção colonial” teve lugar em Tervuren. Aí foram expostos, entre os “produtos” da colónia, 267 congoleses, a viver ao frio em jardins e canais em torno do palácio (os conhecidos zoo humanos, em moda nas metrópoles europeias), entre os quais sete morreram de pneumonia. Prosseguiu como ferramenta cultural e científica ao serviço colonial, e nos anos 60 (a independência do Congo dá-se a 30 de junho desse ano), já como Museu Real da África Central, passa a ter uma vertente mais antropológica. Em 2013 fecha portas para esta operação, de grande investimento público, com a qual, como Matthias De Groof nos leva a pensar, não mudou o paradigma da musealização de África, em vez de se reflectir sobre a colonialidade, processo em curso.

De Groof fez outros pequenos filmes sobre o museu. É o caso da ficção Lobi Kuna expressão Lingala (uma das centenas de línguas faladas na República Democrática do Congo) para dizer “o dia depois de amanhã”. Nele, o fotógrafo congolês Mekhar Kiyoso vê, através da suas lentes, o macabro museu como mausoléu da sua herança cultural: ao ser possuído por artefactos, relembra a dor de ter estado desde sempre alienado de objetos fundamentais para a sua cultura e identidade. Isto remete para a transmissão da história na actual RDC, onde estudantes reclamam que os manuais e a história de seu país reproduzem ainda a historiografia colonial e a história de arte ocidental. O processo de descolonização da memória dá os seus primeiros passos por lá também, nomeadamente pelo debate em torno da restituição de património africana e a abertura, em Kinshasa, do novo Museu Nacional da República Democrática do Congo (em junho 2018).

De onde vem o seu interesse pelo colonialismo belga e cinema africano?

Comecei com um paradoxo. Ouvindo as histórias heróicas mas nostálgicas do meu avô, que foi médico no Congo colonial, ia percebendo outras histórias sobre ganância e terror. As do meu avô pertenciam às narrativas que justificavam o colonialismo e fez-me perceber a necessidade de um processo de auto-descolonização. Interessou-me essa enorme tensão entre, por um lado, ser médico curando congoleses, dando o seu próprio sangue e transgredindo as fronteiras raciais; por outro, um sistema de exploração baseado na segregação racializada. As perguntas de Hannah Arendt soavam: “como se pode praticar o mal sem ser mau”? Penso que é impossível entender formas de colonialismo, incluindo as contemporâneas, sem ter em conta as tensões e narrativas contraditórias. Ao tentar entender como operam, deparei-me com um impasse intelectual: não se pode escapar do eurocentrismo, pois ele integra as suas oposições. Assim, precisava desesperadamente de ouvir outras histórias, contadas por cineastas africanos, propondo visões de mundo alternativas, oferecendo olhares diferentes sobre as suas histórias e sociedades. Foi libertador!

Acha que o resultado da transformação do Museu Real da África Central a AfricaMuseum é consistente com a missão do museu de interpretação moderna da história colonial?

A renovação tem pelo menos a vantagem de perdemos a ilusão de que o colonialismo é algo do passado. Antes das reformas, visitávamos os dioramas empoeirados e comprava-se a ficção de que o colonialismo era algo ultrapassado, que pertence à história. Agora, sabe-se que está vivo e esperneia.

Por que termina o filme com os custos de transformação do museu (cerca de 68 milhões de euros)?

Ao saber que mais de um milhão de euros foram gastos apenas na fonte, milhares foram gastos na reforma da fachada, incluindo o número incontável de referências de Leopold II… percebe-se que o projeto era mais o de embelezar o maior monumento colonial na Bélgica do que descolonizar a instituição, apesar de usar-se esta retórica para justificar o uso abusivo do dinheiro do contribuinte. Correspondentemente, apenas 0,25% de todo o orçamento foi destinado a colaborações com as comunidades para repensar o museu. Devo acrescentar que isto ultrapassa o poder do museu, é decidido noutros lugares, do parlamento ao governo. É realmente uma questão social.

Qual o propósito de um museu sobre África, como uma cultura à parte do mundo, na Europa de hoje?

Um modo de vermos a colonialidade ressurgir é precisamente na missão que o museu se atribui. “África” é um objeto de estudo, enquanto a ideia de representatividade e o desejo de ser uma janela num continente são os princípios epistemológicos básicos da lógica imperialista. A cenografia dá continuidade à “coisificação” e à “domesticação”, dois princípios básicos do colonialismo, no modo como as máscaras são exibidas atrás de vitrines e animais embalsamados. Também se mantém a lógica colonial de colecionar, mas agora no que respeita a arte contemporânea. No entanto, concordo com a missão dos museus, por exemplo, de comunicar o conhecimento científico ao grande público. Nesse caso, transmitir conhecimento sobre como a colonialidade realmente funciona implicaria um “museu do colonialismo” ou um “museu da colonialidade”. Ele se concentraria nas lógicas, derivados e resíduos da colonialidade, tais como o racismo atual; e focar-se-ia nas suas transformações, inclusive na sua estética. Contaria a história de como o Antropoceno é nada mais do que a natureza colonizada, com impactos desiguais de acordo com as linhas pós-coloniais; e usaria a geologia, a biologia e as ciências humanas, para contar essa história.

A omnipresença do Rei Leopoldo II no filme não deixa esquecer o passado brutal do colonialismo belga.

É uma tensão interessante: não se pode descolonizar um instituto colonial, exceto se colocar a própria colonialidade e sua metamorfose no centro do debate. Leopoldo II está lá, em todo o lugar. Era o seu projeto e o seu museu… Enquanto isso, o Rei parece sussurrar: “vocês criticam-me na mesma medida que me desejam, mas provam os frutos dos meus crimes”. Em certo sentido, tanto ele como o museu, funcionam como bode expiatório para lembrar a persistência da colonialidade nas nossas chávenas de café ou telemóveis. No filme, a sua estátua é levada, mas a sua visão permanece.

E o seu fantasma ressurge no texto e voz do escritor congolês Jean Bofane.

Jean Bofane concordou em colaborar no filme. Era necessária a voz congolesa refletindo sobre essas questões. E o seu talento literário eleva artisticamente o filme.

“Quem está olhando para quem? E que história está a ser contada aqui?”, são perguntas suas que lhe devolvo.

Não há uma instância única a olhar e a contar a história. Estou a fazê-lo com a câmara. A minha perspectiva está presente no modo como as imagens colidem, muito devido ao fantástico editor Sebastien Demeffe e Mona Mpembele. Acrescentamos o escritor Jean Bofane, com palavras que às vezes traduzem o ponto de vista das máscaras. As discussões entre os especialistas [da comissão científica convocada para pensar a transformação do museu] também traduzem várias perspectivas e olhares. Ernst Reijseger, o compositor também interpreta. No final, é o espectador que olha e cujas visões são influenciadas e alteradas pelo filme.

O congolês Joseph Gilungula (diretor do Instituto de Museus Nacionais do Congo) lembra que Tervuren tem de reflectir sobre a proveniência dos 450 mil artefactos da sua coleção. Muitos objetos pertenciam a comunidades e tinham funções específicas de rituais, como a de ativar a relação com o mundo invisível.

Mesmo que o museu descreva os artefactos como tais, eles não podem encarnar essa função ritual. Na realidade, desempenham outra função ritual dentro do museu que é também um lugar de ritual. Historicamente, o museu tornou-se um local de rituais de cidadania, progresso, modernidade e colonialidade, e os artefactos foram exibidos para contar esse culto. Não estão reduzidos a uma modalidade de exposição; mas a sua função cultural foi transformada. Isso não foi alterado fundamentalmente após a reforma do museu, apesar do seu discurso ter sido transformado com o vazio do descolonizar politicamente correto.

No filme presta-se homenagem aos 267 congoleses que haviam sido exibidos na Exposição Universal de Bruxelas em 1897, como um luto necessário.

Mostrar a cerimónia no filme foi crucial por duas razões. Primeiro de tudo, o museu foi metaforicamente construído sobre esse túmulo. O “zoológico humano” que provocou essas vítimas foi tão bem-sucedido em relação ao número de visitantes que ganhou forma a ideia de um museu permanente. De certo modo, o Museu Real da África Central é uma continuação direta daquela exposição que desumanizou os seres humanos e que deu a ideia aos milhões de espectadores de que o mundo está à nossa disposição (para ser “civilizado”). Em segundo lugar, os especialistas africanos e afro-descendentes relacionam-se com essas vítimas. Para Billy Kalonji, por exemplo, o seu compromisso de mudar o museu a partir de dentro é uma promessa para essas vítimas. É uma questão de profunda justiça.

https://www.youtube.com/watch?v=0xTIcGCPt5o

Artigo publicado originalmente no jornal Público 17/10/2019.