A matriz colonial de poder e o campo da arte: e nós? Como existir? Como re-existir?

Esta conversa é motivada pelo desejo de pensar um espaço de troca entre Brasil, Portugal e África tendo em conta os desdo- bramentos, contradições e críticas ao pensamento pós-colonial. Transitando livremente entre o cinema e as artes visuais tentamos vislumbrar um cenário comum em que questões semelhantes no campo das artes emergem de forma concomitante em várias par- tes do mundo.

A colonização, como forma de poder constituinte próprio à modernidade, desencadeou alucinações e paradoxos incalculáveis. Em Crítica da Razão Negra, Achille Mbembe nos ensina que a expansão territorial, econômica e política da Europa através dos vários continentes do planeta arrastou consigo um complexo de fantasias e delírios da onipotência e da imaginação europeia cujos efeitos aparentemente insondáveis coincidiram com o trabalho da morte. O poder da representação na materialidade histórica do colonialismo não se separa facilmente da captura, do esvaziamento e da coisificação dos muitos corpos encontrados pelo caminho, um escândalo que revela a força constitutiva e, ao mesmo tempo, devastadora dos signos, das ideias e das imagens no campo da economia política. Acreditamos que a crítica da modernidade, do imperialismo e do colonialismo permanecerá inacabada, portanto, enquanto negligenciarmos os diversos modos como a arte e a produção do sensível coincidem com a reprodução escandalosa do “alterocídio” (Mbembe, Crítica da Razão Negra), do racismo e, em última instância, da proliferação da morte como modo de governança.

É com certo atraso histórico que a reflexão sobre o colonialismo no campo das artes no Brasil assume os limites incontornáveis que agora pulsam nas veias produtivas de inúmerxs artistas brasileirxs, ainda marginalizados pelas estruturas hierarquizantes e elitistas da vida artística no país. O senso comum que sempre relegou aos povos originários, aos afrodescendentes e aos negros, o lugar esvaziado da representação/ilustração da vida brasileira é duramente questionado pela potência do debate, por exemplo, em torno da noção do “lugar de fala”. Esse conceito operativo surge no contexto do feminismo interseccional americano para reivindicar a diferença/alteridade dos sujeitos falantes – em detrimento de um sujeito que fala em nome de um saber “universal” – e para reivindicar a diferença reconhecida dos lugares de onde partem os discursos, marcados pela raça, pela classe social, pelo gênero e por outros diversos modos de “negatividade” social.

Algumas artistas e feministas negras brasileiras, como Jota Mombaça e Djamila Ribeiro, esgarçam este conceito, levando o questionamento em torno do “lugar de fala” no Brasil para um debate que questiona os traumas, as fobias, os desejos e as pulsões advindas de um passado colonial e o racismo estrutural que marca a sociedade brasileira, heranças do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas oriundas de África para as Américas e o Caribe como parte do desenvolvimento do projeto moderno da exploração econômica colonizadora. A certeza de que é preciso, se quisermos romper com o complexo imaginário, simbólico e afetivo da colonização, uma rotura com o modelo colonialista patriarcal, eurocêntrico, judeu-cristocêntrico e heterossexual, move, nos dias de hoje, uma significativa parte da produção artística no Brasil com a qual queremos aqui aprofundar debates e estabelecer leituras.

De forma diferente, porém relacionada, a produção de uma série de artistas africanos move-se também na direção de temáticas e procedimentos que pretendem rever os discursos coloniais e reorganizar as referências culturais, simbólicas e afetivas que fizeram do continente africano, ao mesmo tempo, uma máquina desenfreada da significação onírica europeia e uma ferida aberta na crise moral, política e semiótica das noções modernas de responsabilidade e justiça. Em Angola, por exemplo, artistas como Kiluanji Kia Henda, Yonamine Miguel, Mónica de Miranda, dentre outros, produzem, na diáspora, olhares inquietantes desse passado colonial e, ao serem absorvidos pelo sistema das artes, impõem novos olhares, outras vozes da história e uma produção artística que redimensiona a maneira com a qual o circuito europeu relaciona-se com a arte “africana”.

O contexto cultural de disputa discursiva também se intensifica na antiga metrópole. Apesar dessas questões em solo europeu causarem repercussões distintas, é cada vez mais evidente artistas portuguesas – como Grada Kilomba, Ângela Ferreira e Filipa César, por exemplo – que se posicionam criticamente em relação ao olhar eurocêntrico e, nomeadamente, à branquitude do sistema das artes, complicando as relações culturais já esgarçadas entre a ex-metrópole e as ex-colônias.

A proposta da Revista Vazantes com o dossiê Imagens Pós-Coloniais, Anti-Coloniais e Decoloniais: fratura interseccional, é fomentar e ampliar uma discussão política do campo das artes no espaço linguístico e geopolítico dos países de língua portuguesa mas não só, capaz de fazer levantar não apenas questões estéticas prementes, como também aspectos políticos em comum, remodulando o campo da pesquisa em artes e desenhando um espaço imaginário comum. O esforço desse dossiê abre um vasto campo de debate que envolve temas que partem desde práticas de criação decolonial e anti-colonial nos dias de hoje até pesquisas que recuperam contrametafísicas nativas. O diálogo abaixo quer aprofundar e expor nossas referências e nossas lutas no contexto político atual no momento em que a Matriz Colonial de Poder parece querer recuperar uma força que não é apenas retórica.

Michelle Sales

Em 2014, vim morar em Portugal com uma bolsa de investigação para estrangeiros da Fundação Calouste Gulbenkian com um projeto intitulado Fronteiras Estéticas cujo objetivo, em linhas bem gerais, era pensar o espaço de circulação cultural entre os países de língua oficial portuguesa. Na época, havia acabado de escrever sobre a “lusofonia” e a maneira com a qual o uso político deste conceito adota um viés e uma postura neocolonial no mundo de hoje. Um pequeno grupo do qual fazia parte começava a articular-se na SOCINE, congresso sobre cinema e audiovisual do Brasil, com o nome “Cinemas em português” e havia ali um esforço real de pensar o cinema produzido em países de língua portuguesa bem como o contexto cultural e político em que surgiam essas produções. Resolvi transpor algumas questões que advinham de problemas do campo cinematográfico para a imagem, de modo mais abrangente e o projeto Fronteiras Estéticas assumiu em fase mais madura um interesse central nas artes visuais com foco no trabalho de três artistas angolanos, então radicados em Portugal: Yonamine Miguel, Kiluanji Kia Henda e Délio Jasse. Nessa introdução, falarei brevemente dos dois primeiros.

Partia então de dois pontos: de um lado, a instalação de Yonamine Tuga Suave e, de outro, a maneira com a qual as ideias lusotropicalistas de Gilberto Freyre haviam sido transformadas num fértil campo de representação neocolonial de cunho racista no campo da imagem.

Yonamine, Tuga Suave, 29 de fevereiro a 19 de abril de 2008, 3+1 Arte Contemporânea, Lisboa (foto de divulgação, internet)

Yonamine, Tuga Suave, 29 de fevereiro a 19 de abril de 2008, 3+1 Arte Contemporânea, Lisboa (foto de divulgação, internet)

Em toda a instalação, como na imagem acima, o artista angolano nascido em 1975, enfrenta o tema do apagamento. No maço de cigarro, “português prejudica gravemente a sua saúde e a dos que o rodeiam”, Yonamine transforma, de maneira sarcástica, a orientação geral de consumo num enfrentamento e toca o cerne político da lusofonia: o português. E não só como língua, mas também como nação/instituição num claro posicionamento anti-colonial. Essa exposição de Yonamine de abril de 2008, questiona também, a meu ver, o projeto em curso de fins dos anos 1990 que configurou a CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), cuja intenção é fomentar um espaço cultural e político de trocas em nome de uma suposta “irmandade linguística”. Cicatriz do passado colonial, a língua torna-se um espaço de luta e contestação cultural e política através do trabalho de Yonamine. Além disso, a ideia de que “português prejudica gravemente a sua saúde” faz alusão, ou tem como lastro, à luta anti-colonial de pensadores como o psicanalista e pensador Frantz Fanon, que sempre defendeu que o colonialismo causa danos crônicos, traumas, por vezes irreversíveis, à saúde mental dos colonizados.

Aquilo que dá unidade geral à exposição de 2008 são os jornais espalhados pela galeria e a serigrafia impressa por todo lado: a imagem gravada de um congresso africano após a guerra colonial. Num dos vídeos, uma mão negra com luva que tenta apagar uma notícia de jornal. Há um clima geral neste trabalho de Yonamine que confronta o passado colonial, as lutas de libertação e o presente caótico contemporâneo que sugere o convívio harmonioso entre ex-colonos e ex-colonizados no tal mundo lusófono. O título geral do trabalho de 2008, Wash and go, é uma menção direta ao passado colonial, como comentei, mas também ao apagamento sistemático das culturas e identidades negras ao longo do processo colonial, como foi explicitado por diferentes pensadores africanos como Amílcar Cabral, para quem a luta pela libertação nacional era substancialmente um embate cultural.

De forma semelhante, a série de fotografias Balumuka (Ambush) de Kiluanji Kia Henda expõe questões relativas ao passado colonial e à tensão política e cultural em face ao mundo (do) português. As fotografias feitas na Fortaleza de São Miguel, antigo ponto estratégico do tráfico negreiro durante o período colonial, colocam em lados opostos D. Afonso Henriques e rainha Nzinga. Assim como no trabalho de Yonamine, no de Kiluanji vamos perceber muitas camadas da história de Angola, entre o passado colonial, as lutas pela libertação, o período da Guerra Fria, e um caótico presente contemporâneo no qual a diáspora e a relação com o mundo europeu-português é tema constante.

Algo que em 2014 não estava presente no meu trabalho de investigação, mas que se afirmava de maneira contundente no trabalho dos artistas acima, é a questão do racismo, sempre apresentada de maneira irônica e violenta em trabalhos de Yonamine, Kiluanji e também Délio – que vai trabalhar com questões mais diretas em relação à imigração e à diáspora africana contemporânea, como na série Schengen (2010).

No Brasil, a questão do racismo explode no campo das artes, mais ou menos ao longo dos últimos cinco anos. Então resolvi olhar outra vez para estes artistas, agora tendo em conta uma necessidade de revisão crítica do meu próprio trabalho. O sistema da arte contemporânea, em seu desejo de “atualização e inovação”, bem como no seu interesse pelos países emergentes, esconde e recolhe questões relativas ao branqueamento do mundo das artes, às tensões culturais entre ex-colonos e ex-colonizados, temas aliás que, em 2018, tornaram-se o eixo central do debate em relação à devolução de obras africanas por parte de instituições europeias aos seus países de origem em África. O tema das restituições movimentou setores diferentes da sociedade francesa e alemã, como as áreas de museologia, patrimônio, história e crítica das artes assim como da cultura em geral. Entretanto, em Portugal, o debate acerca do colonialismo, sobre a história do colonialismo e as consequências culturais deste processo, além da relação atual com os antigos colonizados ainda é uma conversa a fazer-se.

Recentemente, assim como no Brasil, além de uma forte presença negra na intelectualidade portuguesa, as mulheres negras impuseram uma nova agenda para o debate em torno do racismo, capaz de contemplar também questões de gênero, nacionalidade, classe social e etnia. Nos últimos dois anos, em Portugal, são várias as instituições e coletivos de mulheres negras que irão se articular e já conquistar visibilidade política, caso da Djass, Associação de Afrodescentes (2016), da FEMAFRO — Associação de Mulheres Negras, Africanas e Afrodescendentes (2016) e da INMUNE — Instituto da Mulher Negra (2018), todos liderados por mulheres negras afrodescendentes.

Meu trabalho hoje está fortemente marcado por essa presença e busca também por uma nova determinação conceitual, novas referências bibliográficas, novas fontes e novas matrizes de pensamento. Pensar, de forma ampla, a relação entre a produção de arte contemporânea feita por artistas negros, brasileiros ou africanos (de colonização portuguesa), com o trabalho de artistas portugueses que, de outra forma, partem para uma revisão crítica do período colonial.

Aponto, por isso, para a artista brasileira Jota Mombaça e seu trabalho realizado na Galeria Municipal da Avenida da Índia, em Lisboa, em setembro de 2018. A performance parte da exposição A gente combinamos de não morrer, inspirada na obra de Conceição Evaristo, homenageando Gisberta, uma brasileira transexual que foi violentamente assassinada por um grupo de adolescentes em 2007 na cidade do Porto, onde vivia.

Entre peças em vídeo, a performance reclama um lugar central, consistindo num trabalho minucioso de quebrar garrafas de vidro, organizar cacos com pedaços de madeira e manusear e direcionar o olhar para o público. É uma performance randômica e sistemática, rodeada de textos-manifesto nos quais Jota Mombaça reclama também as memórias e as histórias, além dos modos de sobreviver dos corpos negros, transexuais e femininos, apesar de toda a persistência de morte.

Michelle Sales)

Michelle Sales)

O trabalho conceitual de Jota é um exemplo claro do trânsito, ou da diáspora artística, dos muitos brasileiros ou africanos que optam por desenvolver um percurso de trabalho em Portugal e Europa para tratar de questões exatamente acerca desse trânsito, mas não só. Na obra e no breve texto “Não existe o pós-colonial”, Jota questiona “Como a colonialidade está presente na relação das corporalidades marcadas pela geopolítica da racialidade?” e atualiza, no campo das artes, um debate que se tornou o epicentro das manifestações mais candentes de 2018, como a exposição História Afro-Atlânticas do MASP, a individual de Rosana Paulino The sewing of memory, na Pinacoteca de São Paulo, entre outros.

Em Portugal, além da produção no campo das artes, há uma substantiva agitação no meio audiovisual que faz surgir novas e novos realizadores negros afrodescendentes, sobretudo em Lisboa, a reunirem-se em novos coletivos e associações a fim de produzir e distribuir seus filmes, ainda bastante marginalizados pela crítica e história do cinema português. São exemplos, o luso-guineense Welket Bungué, Silas Tiny, Vanessa Fernandes, Ana Tica e Lolo Arziki, entre outros.

Retomo a performance da Jota Mombaça “A gente combinamos de não morrer” e também uma entrevista da artista ao grupo de pesquisa África nas Artes (CAHL/UFRB), na ocasião da Conferência Ecos do Atlântico Sul, realizado pelo Instituto Goethe, em Salvador, em 2018. Queria partir de um ponto específico desta entrevista, na fala da artista sobre a autodefinição e os desdobramentos da questão identitária no mundo das artes. Reclamar para si uma auto-definição, no caso de Jota, “artista bicha, nordestina, não-binária”, que foge às definições normativas que o mundo da arte dispõe, e, em contrapartida, reagir à hiper-definição da sua prática artística, abordando temas e questões que estão muito além do binômio raça-gênero. Um esforço ambivalente e “violento”, uma tentativa de performar outras experiências, outras vidas e outros mundos – que não aqueles que o cotidiano e o imaginário cisheteronormativo prevêem, inclusive para a própria experiência estética.

Chamo a atenção para essa resistência à hiper-definição como força de travessia em direção a novos horizontes pós-coloniais ou decoloniais diante de um mundo em crise, ou seja, como forma de atravessar o caos político-social em que vivemos, e fazer perdurar agendas progressistas contidas na luta identitária tão presente na obra de Jota, mas não só:

Tem um duplo movimento. Auto-definir, para reclamar um lugar historicamente apagado e um lugar tendencialmente subsumido pelas narrativas hegemônicas e ao mesmo tempo lutar contra a hiper-definição, lutar contra a hiper-circunscrição do meu trabalho a uma zona muito pequena quando na verdade eu estou interessado em muitos outros assuntos que excedem essas minhas definições. (Mombaça, Jota In: https://www.youtube.com/watch?v=vztLJfJYPYs)

Acho que esse duplo movimento é um ponto importante a ser desenvolvido enquanto pensamento estratégico para uma atitude decolonial, enquanto artista brasileira, mas não só. A questão levantada, de forma muito habilidosa, por Jota, não é a de simplesmente marcar uma fala enquanto corpo negro-bicha-nordestina, mas também (e principalmente) a partir daí produzir um lugar de enunciação que gera por si “violência” ou, como ela prefere definir, redistribui a violência. Violência em oposição à ideia de segurança – e por segurança me refiro ao desejo incontido da consciência branca, em preservar sua vida em detrimento de outras, capaz de erguer literalmente um mundo sólido a seu favor em detrimento do outro racializado e periférico.

É a língua bifurcada, a inteligência malandra, pouco óbvia, da ironia e do sarcasmo, tão presente na cultura popular brasileira que é resgatado no projeto de Jota, não só como estética de criação, mas como forma de resistência e existência política para corpos e vidas negras – constantemente em jogo e em risco.

A complexidade da vida em risco e das estratégias racistas da necropolítica (MBEMBE, 2018) dos Estados exige uma reconfiguração das agendas que buscam representatividade e o não-apagamento. Em que sentido? No sentido de que, em sabendo que “a visibilidade não nos protege”, é preciso entender os espaços de enunciação de corpos negros, trans e subalternizados como espaços de potência de atuação no mundo de forma pouco óbvia: “não ser silenciada e ainda assim não ser completamente traduzida. Incorporar uma forma de resistência que está nessa ambiguidade, nessa opacidade. Chegou a hora, já passou da hora talvez de reivindicar também junto com o direito à visibilidade, ao direito à representatividade, o direito à opacidade.” (idem)

É importante construir aqui também um certo percurso sobre o modo como essa “agenda pós-colonial” insere-se no contexto artístico “lusófono” e vou começar a referir o caso português. Em 2006, a Exposição Réplica e Rebeldia, comissariada por António Pinto Ribeiro e financiada pelo Instituto Camões, reuniu 35 artistas provenientes do Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Uma das primeiras exposições de artes plásticas que traz consigo a ideia ou o desejo de cooperação internacional entre países “lusófonos” e que, após a abertura em Maputo, esteve disponível para visitação nos outros países. O título por si levanta uma série de questões: ao colocar a ideia de réplica, o curador sugere (e sustenta textualmente) que a arte africana em seus inícios foi muito devedora da arte europeia, tendo funcionado quase sempre como uma tentativa de cópia (quase sempre mal feita), um pouco à maneira como a educação no campo das artes pensa o processo de aprendizagem do ofício das artes – através da repetição da feitura de cópias e moldagens de obras artísticas europeias.

A rebeldia só viria depois, numa segunda fase. Numa fase em que, supostamente, os artistas “lusófonos” voltavam costas a essas referências europeias. Entretanto, pensar a construção de uma cultura nacional a partir da rebeldia, sabendo que os países africanos ex-colonizados, apenas muito recentemente após a descolonização é que conseguiram efetivamente organizar estruturas e instituições nacionais livres da dominação colonial, coloca novamente no centro a matriz europeia – que está lá para ser negada. A exposição de António Pinto Ribeiro não consegue fugir a essa encruzilhada pós-colonial. Mesmo tendo servido para promover artistas africanos até então marginalizados no circuito global das artes (como o Yonamine que abre esse texto, por exemplo), é uma curadoria que não foge à tentação eurocêntrica e, de certa perspectiva, ainda colonial. Tem o mérito de ter sido uma das primeiras exposições a sinalizar que, também do ponto de artístico, temos aqui um grave problema no que diz respeito às práticas culturais produzidas entre as ex-colônias ou entre a antiga “metrópole” e suas ex-colônias.

O cinema africano (termo absolutamente vago e genérico), exibido regularmente na França, na Alemanha e no Reino Unido, só a partir dos anos 2000 passaria em algumas salas mais voltadas ao cinema experimental, após terem sido exibidos e premiados em grandes festivais de cinema. Portugal é um dos países da União Europeia com menor presença de cinema estrangeiro (de forma geral) e mesmo nacional nas salas comerciais – quase a totalidade das salas está dominada pelo mercado norte-americano. Numa entrevista com Manthia Diawara, disponível na Doc.online, João Rapazote confronta o intelectual e realizador africano com a existência de clichês sobre África e a presença de fortes estereótipos quanto aos africanos. Manthia, além de ser professor, é ex-aluno de Jean Rouch e realizou importantes documentários, entre eles Rouch in Reverse (1985), no qual tenta desconstruir e, ao mesmo tempo, homenagear a figura de Rouch e sua presença e importância incontornável no cinema africano. O modo de Manthia responder a essa contestação oferece uma perspectiva muito interessante:

Na verdade, muitos dos intelectuais africanos foram criados com a antropologia, na medida em que o processo de conhecimento próprio e das suas culturas se baseou nas leituras de Lucien Lévy-Bruhl, de Leo Frobenius ou de Marcel Griaule. Por isso, em certo sentido, estes antropólogos inventaram uma África em que os africanos acabaram por se integrar e adoptar. Todavia, também existe uma abordagem de origem marxista a este fenómeno, uma espécie de desconstrução dessa oposição binária entre o ocidente e o Outro, o civilizado e o primitivo, entre a dita religião africana e a religião ocidental, pois o marxismo é todo ele iluminismo – ou se aceita a modernidade ou não. Os desenvolvimentos destas concepções trazem-nos aos dias de hoje e à questão aqui em causa: como é que se pode trabalhar hoje? Existe um Outro autêntico, que se possa opor ao “outro” dito essencialista ou estereotipado? (…) De qualquer maneira, não penso que exista esse Outro autêntico e irredutível, no sentido radical em que Homi Babha ou Jacques Derrida o põem com a sua différance, com esse sucessivo diferimento que posiciona o Outro num lugar sempre inalcançável. Aliás, considero que entre os seres humanos existe uma relação poética, que é mais importante mas muitas vezes esquecida.

Essa différance, a ideia reificada de que há um outro autêntico, de certa forma puro, com quem é preciso estabelecer contato e desvendar os mistérios, as subjetividades e os interesses tem perseguido um certo cinema documental africano que, como bem pontua Manthia em sua entrevista, é um cinema cuja referência de linguagem e de gramática visual é o cinema francês, mas não só: as próprias estruturas e instituições de financiamento, produção e circulação de muitos desses filmes também è francês. Como fugir dessa encruzilhada? Tendo em conta que a própria invenção da antropologia, ou seja, do outro, cria e condiciona referências, estereótipos e imaginários que já fazem parte de nós? Que já nos constituem efetivamente e nos compõem de forma ambígua, colonial e reificada, mas que emprestam, nas suas brechas, possibilidades de criação e subversão?

Tenho a sensação de que é essa mesma ideia do outro (reificado, puro ou autêntico) que existe no imaginário também de um certo cinema brasileiro. Desde os anos sessenta, a invenção do cinema novo catalisou, dinamizou e centralizou em seus filmes duas frentes: um cinema de oposição ao cinema industrial narrativo hegemônico e, por isso, reclamava-se como cinema anti-colonial, e a valorização de referências culturais nacionais, entre as quais a presença de personagens até então marginais da identidade brasileira.

Como se articulam imagens pós-coloniais, anti-coloniais e decoloniais? O que quer dizer cada um desses conceitos e ideias? Como chegaram ao campo das artes? E qual a genealogia desses termos?

Sem pressa na produção de respostas, ativo, dessa forma, o campo do cinema porque para o fenômeno atual do campo das artes de forma mais alargada creio que é fundamental perceber algumas dinâmicas do eixo cinematográfico-cultural de forte atuação na América Latina e também em África a partir dos anos 1950 e daí em diante.

Se na América Latina, após a Revolução Cubana de 1959, vivíamos o florescer de um projeto revolucionário de cinema – e que contava com o aparato pedagógico-institucional da criação da famosa Escola San António de Los Baños, em Cuba (que se consolida em 1986) – e que se afirmava como um aparato de desconstrução narrativa e anti-colonial em defesa da soberania e da identidade latino-americana, nos países africanos em luta pela descolonização o cinema também era motor imprescindível na guerra contra o colonizador.

Enquanto o Terceiro Cinema firmava-se como via de transformação social e valorização identitária do povo latino-americano, desdobrando-se em cinemas como o cinema novo brasileiro, os cinemas emergentes que surgiam concomitantemente às nações descolonizadas em África, tais como Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, a agitação em torno da criação de uma imagem cinematográfica fiel ao seu povo foi um fator preponderante de todas as organizações culturais e políticas ao lado da guerra contra as tropas portuguesas coloniais (1961 – 1974).

Em lugar da representação, a luta pela desconstrução narrativa e estética que movimentou o Terceiro Cinema da América Latina, e que passa a influenciar os cinemas emergentes dos países descolonizados em forte contexto anti-colonial nos anos 1960 e 1970 (apenas para referir o caso das ex-colônias portuguesas), é disputada pelo protagonismo na criação do discurso, na auto-representação ou, como tratam alguns autores, na auto-apresentação.

O contexto pós-colonial africano vai estar, por isso, fortemente determinado por alguns marcos temporais, como, por exemplo, o fim da guerra colonial, a descolonização, a saída das tropas portuguesas e, em termos simbólicos, à retirada de monumentos, objetos simbólicos e identitários inventados pelo colonizador como é o caso dos pedestais – que abrigavam lideranças portuguesas, navegadores, etc - localizadas em espaços públicos na região de Luanda, em Angola, e rapidamente esvaziadas com o fim da guerra colonial. Kiluanji Kia Henda foi um dos primeiros artistas em Angola a falar de um certo “lack of memory” deixado pelo vazio desses pedestais de Luanda.

Entretanto, o que impulsiona os estudos pós-coloniais ao redor do mundo é a corrente acadêmica anglo-saxã de influência pós-estruturalista e pós-modernista que surge nos anos 1970, movimentada por vozes que vieram das diásporas, consequências também de processos de descolonização nas Américas, no Caribe e na Índia. É nesse contexto que surgem nomes como Homi Bhabha, Edward Said e Stuart Hall. E a análise dos discursos recaem muito sobre a constituição do outro no Ocidente e da formação (e forte crítica) de um olhar eurocêntrico que se afirma universal.

A decolonialidade, por sua vez, é um campo do saber que se consolida nos anos 1990, liderado por pensadores latino-americanos em grande parte, emigrados para os Estados Unidos cujas análises partem em direção à crítica do binômio modernidade/colonialidade, pois “a revisão da constituição histórica da modernidade e de suas transformações na América Latina foi o modo a partir do qual essas questões se articularam, à luz da categoria colonialidade como o reverso da modernidade.” (QUINTERO, 2018, p.4)

A consolidação daquilo que Arturo Escobar intitula de Modernidade/Colonialidade/Decolonialidade influencia e impulsiona a criação de um campo de saber interessado na história e no profundo impacto da colonialidade, já que, para nós latinos, foi-se o colonialismo, mas permaneceu a Matriz Colonial de Poder, segundo o peruano Aníbal Quijano. O lastro histórico da decolonialidade é, por isso, mais amplo que os estudos pós-coloniais, uma vez que o processo de descolonização nas Américas inicia-se no século XIX e com forte cariz anti-colonial, em busca de uma identidade nacional soberana para os povos latinos. Além da crítica ao eurocentrismo, o grupo decolonial dos anos 1990 reclama também o fortalecimento e a valorização identitária dos povos originários da América, como as populações indígenas e os povos da floresta, além de reclamar a necessidade de incorporação e integração acadêmica e científica dos saberes populares e das periferias latinas. O outro permanece como o eixo central de análise, mas aqui como irradiador catártico de novas potências. Resistência ao colonialismo sempre houve, é dessa forma que o olhar decolonial recairá para as produções que explodem nas periferias, nas margens do sistema das artes, entre tantas manifestações desde a literatura marginal, a poesia, o hip-hop, o cinema das quebradas, os atuais quilombos urbanos e suas criações.

Como se articulam hoje?

Por outro lado, também é dinâmica dessa invenção e reinvenção neo-colonial do outro, o surgimento de novas instituições nos anos 2000 de viés conservador e colonialista no âmbito do campo das artes e falo propriamente de museus como o Quai Brainly, de Paris, inaugurado em 2006 por Jacques Chirac. Este projeto ambicioso consiste na atualização e na renovação de novas narrativas neo-coloniais de caráter conservador em meio ao cenário de crise aguda em que se insere o continente europeu nas últimas duas décadas. O acervo do museu é constituído por 300 mil obras, muitas provenientes do Musée de l’Homme e do Museu Nacional de Artes da África e da Oceania. Além da exposição permanente, dez exposições são realizadas anualmente e mais de quatro milhões de turistas já estiveram a visitar o Quai Brainly.

Um dos temas fundamentais no contexto pós-colonial dos países africanos, e que diz respeito à cultura, relaciona-se com projetos neo-coloniais como este. Desde os anos oitenta, organiza-se, através de instituições africanas, um grande movimento pela restituição cultural dos bens espoliados e pelos bens roubados em contextos coloniais e de guerra. A enorme quantidade desses acervos foi adquirido através da pilhagem dos países africanos em sua maioria no período que compreende o intervalo entre 1870 e a I Guerra Mundial. Museus como o Quai Brainly, como o British Museum, o Metropolitan de Nova Yorque, o Museu do Prado de Madrid, o Dahlem Museu de Berlim são importantes instituições que nos servem para pensar não apenas a cultura “dos outros”, já que todas as instituições acima têm departamentos e/ou setores de museologia em suas estruturas muito imbricadas com ideias etnográficas ou antropológicas.

Desde os anos oitenta, surgem diversos movimentos culturais a favor das restituições dos bens culturais espoliados a instituições africanas. Nos anos noventa, a Organização para a Unidade Africana passou a falar em reparação, uma ideia que é mais ampla pois exige, para além da devolução dos bens culturais roubados, a indenização pela escravidão e pelo colonialismo com forma de reconciliação dos países europeus com o solo africano. Há uma tensão nessa disputa, pois as velhas e novas estruturas coloniais dos países europeus também rapidamente se organizaram num cenário de crise pós-colonial a fim de manter e deter a hegemonia deste debate. Poucas obras até hoje foram devolvidas aos seus contextos de origem e à luz do fim desta segunda década, agora é Lisboa que vive e revive o frenesi em torno da discussão sobre a hipotética construção de um novo Museu das Descobertas, financiado pela Câmara Municipal de Lisboa, e acompanhando o boom do turismo local. Uma nova onda de migração brasileira em Portugal organiza-se, em parceria com movimentos negros e progressistas em torno de pautas anti-coloniais e anti-racistas, o que nos leva a pensar e prever que está tudo posto, mas o futuro não está garantido e, tampouco, assegurado. Que Jota ofereça suas facas e façamos nossas travessias.

*****

Marta Lança

Nasci em Lisboa em 1976, na ressaca do período revolucionário que se seguiu ao fim da ditadura de Salazar e Caetano. Desfrutei das “conquistas de Abril”: educação e saúde públicas de qualidade, curiosidade e o sentido de liberdade e, com a entrada na União Europeia em 1986, mais consumo, culturas urbanas, o privilégio da circulação num continente que abria as fronteiras internas. Cresci achando que o cosmopolitismo e experienciar outros mundos e modos de estar no mundo era a maior aprendizagem. Não éramos tão globalizados a ponto de andar com o mundo dentro de um telemóvel. Mais tarde, por rumos da vida, passei a deslocar-me regularmente a países africanos e perceber algumas assimetrias que tinham a ver com a cor da pele, tanto lá como cá.

Do lado de cá, numa cidade na qual vivem e transitam tantos africanos e afrodescendentes (Lisboa), é gritante a sua invisibilidade ou imagem distorcida, e parece que só recentemente é que mediaticamente se repara. É suposto haver negros no desporto (para vanglória das equipas portuguesas), na música e noutras “cenas cool”, nas profissões que sustentam a vida urbana (limpezas, cuidados, construção civil, cozinha). Naturalizou-se a representação de pessoas negras como marginais (na mídia), tal como, numa geografia segregada, é evidente que as suas zonas residenciais dos negros correspondem às mais precárias e periféricas. Sendo uma população sempre mais suspeitosa e com mais possibilidades de serem presos. Também a sua ausência como agentes de opinião e de comunicação, nas universidades (poucos alunos e quase zero professores), nas lideranças ou no governo, a dificuldade de ascensão social era, até há pouco tempo, uma espécie de condição. Não tem havido, portanto, muito horizonte de expectativas quanto à participação negra nos meios intelectuais e artísticos. No entanto, o discurso oficial e individual, política e socialmente, não reconhece esta evidência, elogia a diversidade da nossa sociedade e veste o mito lusotropicalista de uma mestiçagem luso-perfilhada, desvalorizando o racismo, relativizando e, inclusive negando, as consequências e continuidades da ampla e violenta história colonial e imperial portuguesa. A afirmação de eu cá não sou racista mas… espreita na língua dos portugueses. A adversativa, depois do aviso prévio, cumpre o papel da exceção, um comportamento, uma ressalva, nenhuma vontade de desfazer a diferenciação. Terá algumas semelhanças ao discurso da “democracia racial” aí do Brasil. Em termos de políticas públicas de “integração”, parte-se de uma falsa ideia de sociedade nacional unificada (a ‘sociedade de acolhimento’) e os vários grupos minoritários (etnicamente marcados), ou seja, há sempre um “nós” e “outros”, serão sempre estrangeiros ou imigrantes, mesmo se cá nascidos. Embora por todo o mundo se assista ao regressar do velho racismo sem pejo, e ao discurso do ódio da direita, o nano-racismo (MBEMBE, 2017) manifesta-se a toda a hora em Portugal. O filósofo camaronês refere-o como racismo cultural banalizado e infiltrado na sociedade, que se pratica inconscientemente, tratado como atos inofensivos e insignificantes, expressando o preconceito em gestos do dia-a-dia, insinuações, lapso, uma anedota, um subentendido, provocação deliberada, estigmatizando e humilhando aquilo que não é considerado dos nossos. Por outro lado, como Michelle Sales já referiu, o momento é de confronto e de pôr as cartas na mesa, e o ativismo negro tem ganho espaço mediático, grupos de acção e discussão, novos léxicos, medidas concretas como a nova lei da nacionalidade, a revisão dos currículos escolares, a recolha de dados étnico-raciais, a expressão de feminismo negro e interseccional, e toda uma luta travada contra o racismo estrutural, nomeadamente a denúncia à violência policial. E alguns passos pela representatibilidade estão sendo dados. Além de termos uma mulher negra como ministra da Justiça, a Francisca Van Dunem, acabámos de eleger para o parlamento português, pela primeira vez, três candidatas negras, todas de partidos de esquerda. E, como postou Mamadou Ba, histórico do movimento anti-racista em Portugal: “Temos um presente a construir e um futuro a conquistar coletivamente. A esperança é que a nossa cor de pele sirva apenas e tão só, para sermos vistas, reconhecidas, representadas e respeitadas enquanto pessoas, cuja humanidade jamais será diminuída, ofendida e violentada por causa da cor de pele.”

**

Continuando o meu percurso biográfico, desde sempre me dedico a criar pontes entre pessoas e projetos, reunindo afinidades, acompanhando o que se produz em vários circuitos culturais e meios artísticos, ampliando e cruzando as vozes que vão surgindo. Bicho carpinteiro, tentáculos mil e facilidade em lidar com a estranheza e o novo, saltito de projeto em projeto, em várias áreas e geografias, entregando-me obsessivamente sobretudo a projetos independentes. Formei-me em Literatura na Universidade Nova, onde sou doutoranda em Estudos Artísticos. Tenho pesquisado sobre o debate pós-colonial nas artes em Portugal, processos de memorialização, plataformas discursivas e um pouco de estudos africanos. Desde 2003, passo longas temporadas em países de língua portuguesa executando projetos culturais: no Mindelo (Cabo Verde), com jovens caboverdianos, criámos a revista cultural Dá Fala; em Luanda colaborei com a I Trienal de Luanda e com o Festival Internacional de Cinema, lecionei na Universidade Agostinho Neto e escrevi para vários jornais angolanos; em Maputo no festival Dockanema; em São Tomé e Príncipe acompanhei a Bienal internacional de artes e programei o Roça Língua, encontro de escritores lusófonos, do qual resultou um livro de contos. Organizei dois ciclos dedicados ao antropólogo e cineasta angolano Ruy Duarte de Carvalho E agora… vamos fazer mais como? (Maputo, 2009) e Paisagens Efémeras (colóquio, exposição e filmes, Lisboa, 2015). Vários regressos a África foram acontecendo a pretexto nomeadamente de cinema, como as séries: Eu Sou África (2010), sobre dez personalidades que viveram as independências e que lutaram pelas fragilidades dos seus países. E No Trilho dos Naturalistas (Terratreme 2012-16), sobre as expedições botânicas em África do início do século XX, época em que se tentou conhecer a botânica tropical — a ciência ao serviço da missão colonial, e o regressar à actualidade desses contextos, em filmes de autor também científicos.

Outra linha de trabalho tem sido a concepção de programas públicos ligados a projetos artísticos, na articulação arte: prática e teoria, sem que nenhum lado anule o outro. Aliás, na sua capacidade de imaginar e ousar, muitas vezes a arte precede a teoria, exponenciando o capital crítico. Refiro apenas dois exemplos de 2018: O projeto NAU!, com o Teatro Experimental do Porto que, antecipando a comemoração dos 500 anos passados sobre a “circum-navegação” marítima de Fernão de Magalhães (1519), o ponto de partida foi — alinhado com o amplo debate crítico ao eventual Museu da Descoberta — o de questionar a transmissão da memória pública da história: uma narrativa de glorificação, expansionista, colonialista e imperialista. Pretendeu-se tentar saber histórias paralela ao que representa esta historiografia, o lado violento e anulado, usando as palavras de Walter Benjamin, tentámos “escovar a história a contrapêlo”. Também, em conjunto com a investigadora e slammer Raquel Lima, organizámos o ciclo Para nós, por nós: produção cultural africana e afrodiaspórica em debate (2018) que reuniu coletivos, criadores e investigadores de diversas linguagens, com percursos que consideramos emancipatórios, para averiguar o estado das artes: a criação, as condições e políticas culturais, de modo a fortalecer alianças no meio cultural.

Outra abordagem interdisciplinar tem sido a elaboração e edição de publicações em rede, juntando autores firmados e emergentes, cruzando discursos, tempos e lugares de enunciação diversos. A motivação em criar espaços de diálogo teve início no meio cultural português, com a revista V-ludo, na viragem do milénio, em fase de vida universitária e de boémia lisboeta, num formato entre a fanzine e a revista de arte. De seguida abriu para o universo lusófono (com a revista Dá Fala, feita a partir de Cabo Verde 2004-5), que seria o pontapé de saída de um percurso profissional itinerante, ligado ao sector cultural em vários contextos. Essas vivências fizeram-me questionar as bases de uma falsa universalidade da produção teórica e artística, e decidi criar a plataforma BUALA. Se as duas revistas eram impressas em papel e gravitavam em torno de temas abstratos (na V-ludo, o Optimismo, Inutilidade, Festa, Conflito, Tempo, Biografia e Lixo e na Dá Fala a Independência, Cidade e Sexualidade, o BUALA, pela sua natureza global, só podia existir de modo digital, aproveitando a amplitude de colaboradores e leituras que o acesso livre da internet possibilita.

Lançada na Bienal de São Paulo de 2010 (em conjunto com a curadora Marta Mestre), a plataforma BUALA (www.buala.org) cria a sua identidade à medida que o arquivo de artigos e imagens abrangem assuntos pós-coloniais e do Sul global: enquanto resistência a um poder opressor, de lugares com experiências históricas e políticas mais ou menos semelhantes, nomeadamente a colonial (SANTOS E MENESES, 2010). Esta ferramenta de reflexão, construída a várias vozes, obedece a uma “curadoria aberta” e metodologia de trabalho informal, impactante e persistente. A minha defesa é que, se ambicionamos uma abordagem pós-colonial, terá de ser polifónica, colocando no tabuleiro vários enfoques históricos, geográficos, políticos e culturais. Assim, BUALA é esse lugar de encontro, gerador de visibilidade e de fricções, incentivando discursos que abarcam realidades simultâneas, de urgências diversas. Deve o seu nome à palavra bwala, usada em quimbundo e lingala de Angola e dos Congos, no sentido de aldeia e periferia, salientando o sentido de comunidade. A sua geopolítica enquadra-se na relação entre Europa, África e Américas, antigo triângulo atlântico, olhando para as tensões e continuidades de exploração em países atravessados por uma história colonial, cujos impactos interessa problematizar pela via artística e das ciências humanas. Na época em que o BUALA foi pensado, começava a crescer a influência de redes sociais e tinha ainda algum peso o dispositivo dos “blogues” de enfoque territorial, nacional e personalizado. Era necessário um lugar que não fosse uma revista científica e sistematizasse a diversidade da produção cultural e de pensamento produzido em várias frentes, reunindo materiais que estariam dispersos noutros registos, atribuindo novas leituras e criando conexões — gesto que fortalece a memória cultural, aparentemente desordenada e desconectada — contribuindo para a emancipação e alargamento do debate descolonizador dos saberes.

Seria difícil fazer justiça a um tão amplo enfoque dos artigos do BUALA. Interessa relevar o seu potencial de documentação acessível ao longo do tempo, no qual podemos perceber como certos assuntos e epistemologias têm circulado. Por exemplo, no que toca às alteridades, cidadania e hospitalidade, deslizamentos identitários e de pertença. Artigos sobre as violências e acontecimentos dos impérios coloniais, mas também as culturas transnacionais do Black Atlantic (GILROY, 1995), nas quais se articulam história colonial e esclavagista à resistência cultural que proliferou por toda a diáspora negra. Protagonistas de vários cantos da Europa, das Américas, do norte de África à África subsaariana, o afrofuturismo, cultura popular (por exemplo o Carnaval, o Tchiloli de São Tomé e Príncipe, práticas religiosas na Colômbia), cultura urbana da expressão musical à arquitectónica. Artigos a partir de exposições, filmes, peças de teatro ou conferências, em diálogo com associações e instituições. O debate sobre a descolonização dos museus, o activismo da cultura visual e a restituição do património africano. Artigos sobre disputas de memória e processos de memorialização, sobre disputas em curso, tais como as questões indígenas, negras, queer e as lutas interseccionais. Como desdobramento do pensamento feminista, editamos um livro sobre Este corpo que me habita (2014), no qual têm lugar temas como o género, a morte, a precariedade, as cidades e a biopolítica. E tantos outros temas que o melhor é acompanhar.

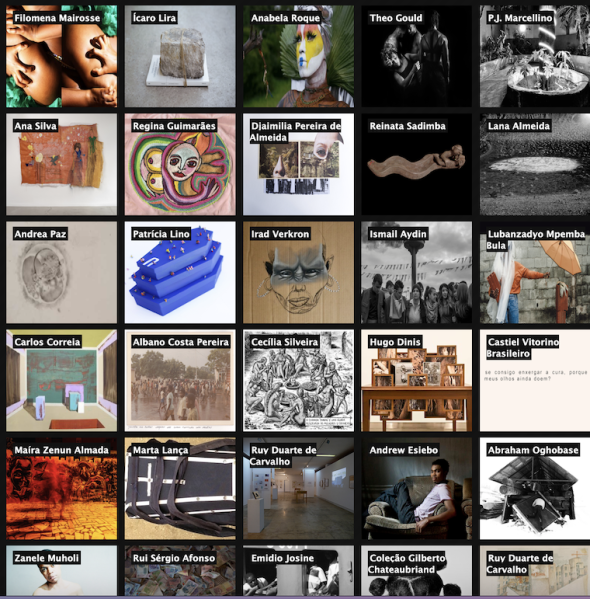

Galerias BUALA

Galerias BUALA

Temos ainda as galerias do BUALA (http://www.buala.org/pt/galeria) que funcionam como mostra dinâmica de artistas em diálogo com os temas do site. Encontra-se exposições virtuais Francisco Vidal (diário gráfico), Mauro Pinto (fotógrafo moçambicano sobre Portos de convergência e as relações das culturas da África Austral com o resto do mundo), Ruy Duarte de Carvalho (a série de aguarelas “Os cadernos do celibatário” e a exposição Sob uma delicada zona de compromisso), Pascal Marthine Thayo (acompanhada por uma entrevista imaginária de Simon Njami), os pintores cabo-verdiano e santomense Tchalé Figueira e René Tavares, o fotógrafo Jordi Burch apresenta retratos de boers sul-africanos, Mourad Charrach sobre a interseção da educação ocidental e muçulmana, as fotografias muito implicadas nas questões de género de Zanele Muholi e Andrew Esiebo, e um fotógrafo sul-africano, John Liebenberg, que cobra a guerra civil em Angola. Também séries organizadas por artistas ou curadores, como a de Jota Mombaça sobre a artista trans brasileira Castiel Vitorino Brasileiro, “Aqui foi o Quilombo do Pai Felipe”; o “Negócio forçado: um roteiro em expansão pelo império português”, organizada por Hugo Dinis com artistas que trabalham a visualidade do passado e do presente; a banda desenhada O “Churrascão Tupinambá” da autora brasileira Cecília Silveira, sobre o ciclo da vingança geradora entre índios e europeus, e “A-Terrar”, ensaio-galeria da autoria de Rita Natálio, que mostra trabalhos de artistas brasileiros, indígenas ou que tratam de direitos indígenas, em contraposição aos modelos extrativistas e globalizantes. Ou ainda o projeto “Álbuns de Guerra”, que desafia antigos combatentes na absurda guerra colonial em África (1961-75) a mostrarem as suas fotografias de guerra, fazendo um testemunho retrospectivo (e catártico). Assim, pretende-se dar a conhecer visualidades e apresentar um mosaico de narrativas que revela as várias agendas que estão em jogo na luta pela coexistência e pelo comum. Funciona também como chamada de atenção contra as homogeneizações e gavetinhas, por exemplo no que toca ao movimento negro (composto por fricções, perspectivas e referências nem sempre consensuais) ou à ideia de África, que normalmente chega de fora. o trabalho do BUALA inscreve-se na tentativa de um “equilíbrio de histórias”, como lembrou o escritor nigeriano Chinua Achebe, contra a ameaça de sucumbir ao “único caminho, única verdade, única vida”.

O BUALA seria engendrado no seguimento de vivência e trabalho nesses países, onde me deparei, tanto em Luanda, Maputo, Bissau, São Tomé, com a dificuldade, sobretudo dos jovens, no acesso à informação e ao conhecimento (inclusive aquele que é produzido sobre os seus próprios contextos numa atitude algo predadora de não se devolver o conhecimento produzido sobre essas realidades - cineastas, académicos, etc) e/ou a asfixia às liberdades de expressão. Constatei igualmente o potencial de massa crítica, ações da sociedade civil e acontecimentos — ausentes nos meios de comunicação ou apenas de um modo muito intermediado. Reflectindo sobre o contexto de há dez anos atrás, apesar das suas políticas culturais debilitadas, aspectos da criatividade, mais ou menos informal, não eram conhecidos em profundidade nem em Portugal nem nestes países entre si (à excepção da música e de alguns artistas) e, menos ainda, num âmbito mais amplo. Assinale-se a marginalização, evidente na academia geral, dos estudos africanos ou da literatura de língua portuguesa fora de Portugal e Brasil, consequência do parco investimento na internacionalização (por exemplo, que conheça só um poeta africano de língua portuguesa está traduzido para inglês – o cabo-verdiano Corsino Fortes). Ou seja, a lusofonia, disseminada enquanto discurso identitário de língua de coesão (pelo menos a partir de Portugal), não promove um conhecimento integrado, apelativo e horizontal sobre as singularidades dos países que a compõem. É preciso incentivar o confronto histórico entre tempos combatendo o lado nostálgico (ainda que não descurando a parte afetiva) muitas vezes neocolonialista e chegarmos à verdadeira interculturalidade. Como Salles refere acima, a propósito da obra de Yonamine, a língua torna-se um espaço de luta e contestação cultural e política.

Apesar da manifesta dificuldade na análise do passado colonial português (um tabu social ou, do ponto de vista da lusofonia, um orgulhoso reavivar), tem-se vasculhado nos arquivos e nas memórias e produzido conhecimento sobre o colonialismo, a ditadura, a guerra e a resistência, tanto nas ciências sociais (nomeadamente com novas gerações de historiadores) como nas artes. Vários artistas trabalham a partir da história colonial e do império (conflituosa, e por isso interminável), porém sente-se a falta do olhar para as suas continuidades, espremendo as relações de ex-poder colonial com ex-colónias e todas as suas perversidades. Quando imaginei um espaço como o BUALA foi também para complexificar o conhecimento sobre realidades enquadradas numa história comum mal contada — a construção do “espaço lusófono”— para emancipar estas relações para lá de apontamentos folclóricos, saberes académicos ou evasivos discursos políticos que não equacionam reparações ou pedidos de desculpa (como o discurso do presidente Marcelo Rebelo de Sousa em Gorée, entreposto de escravos no Senegal, em 2017). Um “multiculturalismo acrítico” já em 2002 denunciado por Miguel Vale de Almeida, cuja associação entre o lusotropicalismo de ontem e a lusofonia de hoje se dilui no emproar de aventuras no mar ou na harmonia entre os povos. Sendo que muitos dos problemas sociais atuais destes países serão ainda também consequência do passado esclavagista, colonial e extrativismos vários.

Em termos artísticos, vale a pena perceber como estas e outras questões têm emergido nas obras de Ângela Ferreira (a pioneira de trabalho sobre o império português e as independências, nascida em Moçambique e crescendo na África do Sul) e dos portugueses Vasco Araújo, Maria Lusitano, Filipa César, Manuel Santos Maia, Daniel Barroca, Catarina Simão e Francisco Vidal e Mónica de Miranda (com ascendência africana); no cinema de Margarida Cardoso, Pedro Costa, Pedro Pinho, Miguel Gomes, Filipa Reis e João Miller; nas peças dos grupos Teatro do Vestido, Hotel Europa, Teatro Praga e Mala Voadora. Os artistas revêem a visualidade da história, no sentido de prática imaginária de autoridade e poder, trazendo a contravisualidade.

É imperativo, como refere Gabi Ngcobo (curadora 10ª Bienal de Berlim e cofundadora do Center for Historical Reenactments) “investigar como as narrativas históricas têm sido construídas – especialmente quando escritas a partir de uma posição que glorifica aqueles que historicamente causaram muito dano a outros”.

Um privilégio do meu trabalho tem sido, desde 2005, acompanhar o percurso das artes em Angola, que têm um particular vigor. As edições da Trienal de Luanda (em 2007, 2010 e 2013) dinamizaram a vida cultural de Luanda, com conferências e exposições acessíveis a todos, erguendo-se um mercado com colecionadores e artistas que iniciavam a sua carreira dentro e fora do país. Algumas galerias angolanas, tais como a Jahmek Contemporary Art, o Ela - Espaço Luanda Arte, a Mov’Art, This is Not A White Cube, o Colectivo Pés Descalços criaram o seu próprio nicho. As linguagens estéticas foram-se ampliando, como sinal dos tempos. De uma primeira geração de pintores como António Ole (também autor de fotografia e instalações), Van, Mário Tendinha, Jorge Gumbe, Fernando Alvim, Etona, sucedem-se nomes já reputados (alguns referidos pela Michelle Sales) como Yonamine, Kiluanji Kia Henda, Edson Chagas, Nelo Teixeira, Ana Silva, Thó Simões, Keyezua, Alice Marcelino, Januário Jano, Nástio Mosquito, Binelde Hyrcan, Délio Jasse, Toy Boy, Ery Claver. Residentes em Angola e/ou circulando na diáspora, trata-se de uma geração globalizada, resultado de várias influências de tempos e lugares e que se exprime pela fotografia, escultura, videoarte, instalação, música, sem se fixar num só estilo.

Alguns artistas angolanos participaram na 1ª Trienal de Luanda, e iniciaram a sua carreira internacional na Bienal de Veneza de 2007 e mostravam em Portugal uma postura que abanava as expectativas do que seria a arte dita africana, influenciando a percepção de África nos circuitos portugueses. Nascidos no pós-independência, e embora as suas origens sejam sempre evocadas, descobrem o seu estilo e temáticas de trabalho, em que diferentes vivências, tais como a guerra civil, o pós-guerra, a experiência das diásporas, as culturas urbanas com várias casas, a influência pop e a globalização, figuram como matéria-prima, tanto como os vínculos coloniais, mas desenvencilhando-se de estereótipos,.Como já referido, o caso de Kia Henda, tem reformulado artisticamente a narrativa histórica a partir da arte pública e monumental confrontando símbolos de regimes e de poder político, as transformações da cidade de Luanda, sempre jogando com as ironias da história.

Em 2008, visitei a Trienal de Guangzhou (China) que tinha como tema Farewell to Post-Colonialism, a “despedida do pós-colonialismo” e o “recomeço a partir da Ásia”. A iniciativa dos três curadores – Gao Shiming, Sarat Maharaj e J. Chang Tsong-zung – não recusava a tradição intelectual do pós-colonialismo como teoria cultural de vanguarda, na sua importante reflexão sobre história e política, ou a revisão crítica ao eurocentrismo vigente (apesar das críticas de que o pós-colonial reforça o carácter anglo-saxónico, sem ter em conta a América Latina e a natureza colonial e imperial dos Estados Unidos). Pretendiam antes interrogar os limites do discurso pós-colonial e multicultural enquanto cultura dominante na arte. De algum modo, este pós-pós-colonial exprimia uma insatisfação perante determinadas tendências de um certo tipo de “politização” da arte. O potencial de ferramenta crítica do pós-colonialismo — desconstruir preconceitos e relações de poder, pensar o presente à luz do passado colonial no sentido de averiguar continuidades — tornara-se uma espécie de língua franca da retórica curatorial e da globalização e, nesse processo de institucionalização, inevitavelmente esvaziava o seu sentido político e revolucionário, assim como comprometeria a emergência da criatividade artística e de outras teorias. “Pretendemos alcançar um recomeço para a arte e reinventar modos para a criatividade”, explicava Chang Tsong-zung (2008); “Pretendemos pensar pelo visual”, propunha Sarat, professor de teoria de arte no Goldsmiths College. Tal chamada de atenção de há já onze anos atrás, vinda de uma Trienal com reputação de perspicácia quanto ao momento vivido pela arte contemporânea, era o prenúncio de que a sua omnipresença no mundo artístico inspirava algumas ressalvas. O repto era o de libertar os artistas dos chavões do multiculturalismo e de determinada instrumentalização da arte que a vem esvaziando da verdadeira arte política que destabiliza. Ou ainda, talvez fosse a reivindicação de novos protagonismos geopolíticos (como a Ásia). Para Gao Shiming vivíamos, mais do que uma experiência histórica de pós-colonialismo, uma experiência institucional e ideológica do mesmo. Escreve: “não existem artistas pós-coloniais, mas todos existem num contexto pós-colonial”. Gao Shiming associa a ideologia do discurso pós-colonial à espetacularização da política, empolada pelas exposições internacionais, como se fossem termos-chave (identidade, o outro, tradução, imigrante, migração, diferença, indígena, hegemonia, marginalização, minoria, opressão, visível-invisível, classe e sexo) sem mudanças de paradigmas.

Com o apelo dos movimentos sociais, com a evidência multicultural das nossas cidades, com os problemas que emergiram nos últimos anos da subida da direita e do discurso do ódio e de políticas arrasadoras, entre tantas fracturas, a arte contemporânea reforça a problematização dessas questões e enreda-se em discursos culturais. As teses pós-coloniais, adaptadas às problemáticas artísticas, contribuíram involuntariamente para a objetivação do “outro”, por parte de instituições artísticas e de poderes políticos, na lógica da tal sociedade formalmente livre, que elogia a diferença mas que não cria a diferença, transformando os indivíduos em objetos sociais. Uma especie de tendência baseada na self-other-isation, assentando num sistema que cria as suas “culturas curadoras” e as “culturas curatoriadas” (síndrome Marco Polo, identificado por Gerardo Mosquera).

Outra hipótese de Gao Shiming era de que o mundo virtual coloniza o mundo real, o que mostra a vulnerabilidade da identidade cultural num mundo pós-pós colonial, que se torna um limbo artificial no jogo político cultural, perpetuamente auto-gerador e renovador de mitos para servir o negócio global, media, público e turismo. Uma das tarefas para o artista seria então escapar à espetacularização da política à qual os lugares artísticos internacionais convidam. O circuito das Bienais e das redes de programação internacionais contribuem criar estas agendas temáticas. Apesar de sujeitas a lógicas mercantis, as Bienais expressam a vontade de formação de uma esfera pública e capitalizam as agendas teóricas para as suas linhas temáticas. Ao trabalharem com critérios “inovadores”, influenciam a produção e receção da arte contemporânea, mostram as tendências e os novos protagonistas nas artes. E não é pouco importante referir as novas cartografias das exposições e o alargamento do Mercado para inúmeras bienais em países do “sul” funcionando como uma montra — de artistas locais e “tendências” do pensamento crítico (muitas vezes atualizado e “traduzido” para o mundo artístico).

No caso português, o discurso pós-colonial tardou a firmar-se. Primeiro, uma longa fase de silêncios, tabus e desinteresse por assuntos de um passado traumático (como muito viveram o processo de descolonização) e pelas culturas extra-Europa-América (entre a revolução e o final dos anos 90, a Europa passou a ser a nossa visão de futuro e a América o modelo cultural de todos). Depois, eventos institucionais ligados às comemorações dos “Descobrimentos” (nomeadamente a Exposição Mundial de 1998), e as “outras culturas” numa perspetiva multicultural pouco transformadora. Em 2008 foi o ano da Interculturalidade, e a mudança de léxico talvez marque uma tentativa de quebrar o círculo fechado das culturas minoritárias nas cidades europeias.

A reflexão foi-se tornando eminentemente transdisciplinar, destacando-se as contaminações entre a história, a antropologia, as artes e, muito recentemente, estreitou-se a conexão ao ativismo negro (sobretudo o combate à violência de Estado e ao racismo) e da descolonização (dos saberes, da história e da cultura visual), tendo os sujeitos racializados ocuparem mais espaços público sobre as suas próprias questões.

Em termos artísticos, o interesse pelo pós-colonial foi sendo alargado também devido às dinâmicas da globalização e a um afropolitanismo emergente (MBEMBE, 2014). Passou da marginalidade à banalização, arriscando-se a perder a capacidade disruptiva (de desconstrução de preconceitos e relações de poder), como diagnosticado pela bienal chinesa. O que é mais importante reflectir é se o modo como os temas são colocados são ainda da ordem da alteridade — de novo um “nós” e um “eles” (aqueles que “pensam” e aqueles que são pensados, ontem objeto de dominação), pela valorização da diferença como algo que separa (primeiro o desinteresse e invisibilização do “outro”, no momento seguinte a sua inclusão subordinada) ou se já podemos estar noutra fase de exigir participação dos vários modos de habitar o mundo, e também o artístico.

Entre outros aspectos que nos interessam reactivar no património de estudos pós-coloniais, enquanto teoria herdeira do espírito crítico do maio 68 e do pensamento pós-estruturalista, é o facto de agitar o sistema de conhecimento-poder da história europeia, deslocando visões fechadas e reavaliando as complexas conexões sobre globalização, economia, precariedade, direitos humanos, política, cultura, classe, economia, género e ambiente. No fundo, trata-se de entender as ligações que emergem nos desafios contemporâneos, e a articulação entre identidade pessoal e destinos colectivos. O problema de programas multiculturais ou das alteridades é que, muitas vezes, oculta ou dissimula problemas muito reais das nossas vidas.

Por outro lado, apesar da oferta cultural em diálogo com temáticas pós-coloniais, africanas e sul-americanas, se ter alargado no país, o interesse ainda se reduz a um público mais especializado. São as mesmas pessoas que vão aos espetáculos e às conferências, mas isso é um problema geral da elitização dos meios artísticos. No entanto, penso que o público (e as instituições) está mais aware, atento em nome de quem se fala, o acesso aos meios de programação e produção, contestando a guetização das culturas em nichos, a arte africana como algo à parte. Estamos mais exigentes contra os discursos condescendentes ou que revelem um certo “oportunismo temático”, mais familiarizados com outras produções e alertados para as nossas limitações, relações de poder e “vícios” de curadoria, coleção e pesquisa, o que implicará igualmente subverter o paradigma moderno/colonial de visualidade e as hierarquias próprias da arte ocidental. As novas condições da globalização económica mudaram a prática cultural, e o processo de deseurocentralização da arte que Mosquera e Fischer diagnosticam, que desterritorializa a produção e liberta os artistas da retórica de nação (serem vistos e programados em relação a um território), talvez comece a ganhar força, Sem nunca deixar de relevar o nosso lugar de produção e recepção da arte e do discurso (e sem esquecer alguns modos de produção, muitas vezes informais, com carências de informação e de meios, integrando as obras nos seus contextos), o local e tradicional circulam a uma escala mais global. O desafio será o de se exercitar uma cultura internacional, já não baseada no exotismo mas na curiosidade genuína.

Em Lisboa tem havido oferta cultural com novas abordagens estéticas e visuais na arte contemporânea, artistas e pensadores oriundos de África e da América Latina com problematizações das urgências do mundo (por exemplo, a partir dos programas Próximo Futuro na Fundação Gulbenkian (2009-2015), do Festival Alkantara, e de instituições como o Teatro Maria Matos e Culturgest. Além de se problematizar certos temas, no discurso e na estética (e com ciclos de pensamento e práticas artísticas sobre questões da terra, pertença, fascismo, descolonização, arquivos, pós-memória, etc). No entanto, parece em falta a articulação entre o discurso pós-colonial com as injustiças clássicas do capitalismo, a assimetria da qualidade de vida, na circulação e cidadania. Faltam mais protagonistas directamente imersos nas consequências negativas do processo de colonialidade e que estes acedam às artes e academia (porque não há quase negros portugueses no circuito da arte contemporânea? Porque os professores e alunos de estudos africanos são maioritariamente brancos? Diz muito sobre a implicação, alheamento e condições).

Algumas conclusões.

Observa-se algum engajamento, ainda que no circuito minoritário da academia, da arte e da comunicação. As instituições públicas e a dita sociedade civil estão num momento de reflexão que pode incentivar mudanças estruturais com efeitos diretos na vivência das populações racializadas? Por um lado sim, por outro um imenso negacionismo e bloqueamento. Vejamos a própria relação com a História, na qual só recentemente se tornou debate público a ferida colonial portuguesa, o reconhecimento da violência e da desumanidade enquanto programa, nomeadamente nos séculos de escravização massiva em África e comércio transatlântico. Podemos afirmar que o debate aqui na velha Europa está em curso? Todos os dias se avança um pouco, sempre que alguém exige fazer ouvir a sua voz, e é um facto que as novas gerações, globalizadas e atentas — e aí as resistências brasileiras feministas, gay, trans, pretas, índigenas, sem terra, têm sido um grande modelo no discurso e na atitude — já não “voltam para o armário” nem para a invisibilidade. Uma maior horizontalidade nesta grande conversa de mundos? O algoritmo dar-nos-á uma imagem distorcida certamente. Mas as ferramentas de discurso lá estão para quem quiser ler.

Referências

ALMEIDA, Miguel Vale de Almeida (2002) “Atlântico Pardo Antropologia, pós-colonialismo e o caso «lusófono»”, in Cristiana Bastos, Bela Feldman-Bianco e Miguel Vale de Almeida, Entre o Bairro e a Prisão: Tráfico e Trajectos. Lisboa Imprensa de Ciências Sociais. pp. 23-38

MBEMBE, Achille (2014) Crítica da Razão Negra. Lisboa: Antígona.

________________ (2017) Políticas da Inimizade. Lisboa: Antígona.

CARVALHO, Ruy Duarte de (2003) Actas da Maianga. Lisboa: Cotovia. pp. 141-143.

RAPAZOTE, João (2007) Entrevista com Manthia Diawara. Doc On-line, n.03, Dezembro 2007, www.doc.ubi.pt, pp. 206-222.

QUINTERO, Pablo; FIGUEIRA, Patricia; ELIZALDE, Paz Concha (2018) Uma breve história dos estudos decoloniais. MASP: Afterall.

SANTOS, Boaventura Sousa. e MENESES, Maria Paula (Org.) (2010). Epistemologias do sul. Coimbra: Almedina.

Vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=vztLJfJYPYs

Publicado na Revista Vazantes, v 3 n. 1 (2019): Estéticas Especulativas Decolonias: Brasil, África, Portugal.pp.17-39.