Da resistência e da fantasia, entrevista a Luísa Queirós e Naufrágios e barcos abandonados

Luísa QueirósLuísa Queirós nasceu em Lisboa e morreu no Mindelo em 2017, cidade onde vivia desde 1975. Formou-se em Pintura na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa e chega a Cabo Verde uns meses antes da Independência. Inicia, com Manuel Figueira e Bela Duarte, um dos projectos mais significativos para as artes plásticas neste país: a Cooperativa Resistência. Foram os impulsionadores do Centro Nacional de Artesanato, em 1978, sendo responsáveis por recolhas de material, técnicas (tecelagem e batik) e formação, ajudando à criação de um importante património cultural. Criou marionetas, escreveu livros para crianças (tendo sido distinguida com o Grande Prémio Gulbenkian para a literatura infantil) e ilustrou revistas e capas de discos. Em 2000, foi condecorada com a primeira classe da Medalha do Vulcão, da República de Cabo Verde. Em 1992, com a artista Bela Duarte, criou a Galeria Azul+Azul = Verde.

Luísa QueirósLuísa Queirós nasceu em Lisboa e morreu no Mindelo em 2017, cidade onde vivia desde 1975. Formou-se em Pintura na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa e chega a Cabo Verde uns meses antes da Independência. Inicia, com Manuel Figueira e Bela Duarte, um dos projectos mais significativos para as artes plásticas neste país: a Cooperativa Resistência. Foram os impulsionadores do Centro Nacional de Artesanato, em 1978, sendo responsáveis por recolhas de material, técnicas (tecelagem e batik) e formação, ajudando à criação de um importante património cultural. Criou marionetas, escreveu livros para crianças (tendo sido distinguida com o Grande Prémio Gulbenkian para a literatura infantil) e ilustrou revistas e capas de discos. Em 2000, foi condecorada com a primeira classe da Medalha do Vulcão, da República de Cabo Verde. Em 1992, com a artista Bela Duarte, criou a Galeria Azul+Azul = Verde.

A sua pintura figurativa enche o espaço com cores vivas e formas que nos fazem seguir o curso de histórias e emoções.

A nossa conversa dá-se no Mindelo em 2005, no sonho de luz que é a vista do atelier dos Figueira sobre o mar, e a azafamada rua da Praia. Uma conversa sobre a sua arte com burburinho ao fundo: mercado, pescadores, vendedores, rabidantes e carros. Mas ainda o aconchego dos barcos silenciosos e a abertura ao mundo da cidade portuária.

Passá Korbu

Passá Korbu

Além do esforço de colectivo e de raiz popular, identifica-se com uma pintura figurativa e bastante simbólica.

Já em Portugal optei por me expressar através da figuração mas muito ligada a um simbolismo mágico. No período da ditadura, ao denunciar as injustiças, fazia-o recorrendo a “metáforas” poéticas e coloridas. Em Cabo Verde tenho sido fiel a essa forma de expressão construindo através de imagens o meu universo plástico.

Gostava que falasse de alguns dos seus elementos recorrentes, nomeadamente a figura da sereia. Significará ela, de certa forma, a mulher amputada na sua expressão?

A primeira vez que esta figura apareceu na minha obra, foi quando estava a fazer o “Universo da Ilha” com o Vasco Martins (poesia, música ele e eu ilustrando, pintando, fazendo batik, por volta de 1987). Era uma sereia dentro de uma bolha de água tipo ovo, desesperada com aquela prisão e privada de pernas e do sexo, o que a diminuía muito. Por instinto estava a denunciar a situação da mulher em Cabo Verde na sua posição de ser decorativo, sem acesso às grandes tarefas e resoluções. Mais tarde, a figura da sereia aparece noutras histórias, como a banda desenhada “As ilhas da outra face da lua”, em que a sereia retoma o seu poder encantatório e é feliz.

A sua pintura tem muitas narrativas, gosta muito de ficção e de histórias, terá a ver com essa pesquisa popular, e inspiração em algumas crenças?

De vez em quando a minha pintura tem esse cariz de intervenção. Se qualquer coisa que me está a incomodar, trabalho de forma a denunciá-la ou a exorcizá-la, é o caso deste quadro “O genocídio entre Hutus e Tutsis” ou a série que expus na Mabooki em Lisboa, “Burrocratas com sumo de limão”. Mas realmente gosto de me ligar à palavra e à música como fontes de inspiração. Histórias contadas por mulheres de Santo Antão sobre mulheres-gatos-feiticeiras e parteiras de sereias que vão ao fundo do mar, ao palácio dos “encantados” prestar os seus serviços recebendo três pedrinhas que se transformarão em ouro. Gosto muito deste universo e aproveito para criar personagens para a minha arte. Actualmente, trabalho uma série que tem por base os barcos abandonados que existiam na Galé (Cova da Inglesa) e nos barcos naufragados nos mares de Cabo Verde. Creio que cada artista deve procurar dentro de si autenticidade e “contaminar-se” com a atmosfera que o rodeia: assim terá uma projecção universal. Vou algumas vezes a Portugal e outros países e procuro sempre, através de livros, exposições e museus, estar a par do que se passa na arte contemporânea, admiro muito algumas experiências, outras detesto, e como não ando atrás de modas, volto a sentir-me bem na minha pele e com aquilo que faço.

Outra temática de qu muito se ocupa é a mestiçagem, e a subversão de categorias raciais, das mães negras com crianças brancas e vice-versa.

Durante algum tempo dediquei-me, mais no batik, a essa coisa extraordinária de Cabo Verde ser um autêntico laboratório de mistura de raças, cores, culturas, amores e abandonos. Também de contrastes, pois é vulgar vermos mulheres negras com filhos brancos louros de olhos azuis e vice-versa e isso é muito bom pois vai esbatendo as ideias racistas que crescem no mundo. Também a mulher cabo-verdiana, criadora de muitos filhos dos “pais de fidje” que não as amparam, não reconhecem os filhos e se “ausentam” das suas elementares obrigações, me merecem admiração e costumo representá-las como vítimas dum machismo exacerbado de muitos homens deste país. Expus essas obras na Bélgica e Luxemburgo em 2002.

A Luísa tem sentido alguma descriminação enquanto artista, por ser mulher e portuguesa? Quando se faz algo de foro antológico sobre artistas cabo-verdianos o seus trabalhos constam?

A nível nacional não há críticos de arte, com formação académico-cultural, com a sua função didáctica junto de um público ainda muito “verde” nos assuntos artísticos, e é assim que certas pessoas se arvoram em críticos e vá de, embora não percebam nada…, emitir opiniões, escrevê-las e com isso fazerem história! Pseudo artistas, amadores, são colocados nesses livros ou revistas como Miguel Ângelo(s), Leonardo(s) da Vinci(s), Polok(s) de Cabo Verde – génios. E o pior é que (talvez felizmente) descriminam mulheres artistas. Comigo isso já aconteceu várias vezes. Vêm a este prédio, casa Figueira – onde trabalham três artistas. Entrevistam os dois pintores homens, a mim mal me cumprimentam, é claro, para eles não existo! Já em revistas e livros de escritores, galeristas ou directores de organizações culturais estrangeiros o comportamento é muito diferente. Reproduções e artigos são feitos sobre o meu trabalho o que me dá muito mais visibilidade e credibilidade e isso é óptimo.

Mãe de Fidje

Mãe de Fidje

A cor é um elemento muito forte na sua pintura.

Sim, uso muito cores contrastantes. Às vezes, a título de exercício, começo uma obra a preto e branco, castanhos, etc., mas de repente já é tudo laranjas, violetas, azuis e verdes.

Viver nesta ilha ajuda a ter uma percepção luminosa, cheia de vida.

Sim, Cabo Verde é um paraíso para os artistas plásticos: o sol, os mares e céus sempre mudando de cor de minuto a minuto, as rochas imponentes e reflectindo essas variações e até as pessoas são intensamente coloridas.

O sítio onde se vive influencia muito a maneira de se pintar, o estado de espírito da pintura. Até que ponto a cultura cabo-verdiana interferiu na sua estética, na cor, nas formas?

Creio que, tanto as nossas experiências colectivas já descritas, como o trabalho artístico pessoal, demonstram que se estivesse na Finlândia, Austrália ou noutro sítio qualquer, a minha arte – pintura, tapeçaria, etc seria completamente diferente. Eu acho que sou uma pintora cabo-verdiana, embora me situe também como artista do planeta terra, mas é Cabo Verde e toda a sua cultura que estão na base da minha obra.

As pessoas têm tendência a negar o que pode haver de interessante na sua terra.

Há muitos anos atrás, numa mesa redonda de intelectuais cabo-verdianos, chegou-se mesmo a afirmar a quase incapacidade dos cabo-verdianos para serem artistas plásticos e também se disse que as nossas paisagens não inspiravam por falta de cor!!

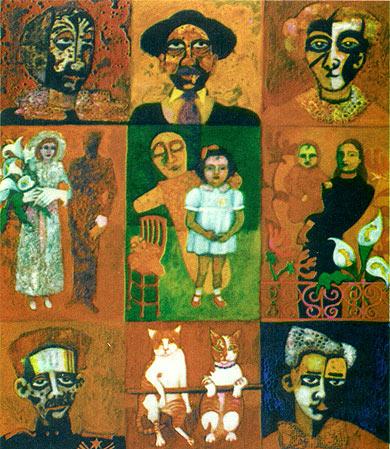

eu e a minha família

eu e a minha família

Isso é negativo, nesta educação desenvolve-se muito pouco o amor-próprio, mesmo em família.

Creio, também baseada na vasta experiência que tive como professora, que a Escola continua a não ter a vida como base de ensino, e a família cabo-verdiana é frágil na sua constituição (muitos pais ausentes!).

A Luísa fez uns quadros a partir do livro “Jangada de Pedra” de Saramago. Como foi a relação com a obra deste escritor?

Eu admirava-o como pessoa, as suas tomadas de posição, a coragem de aos 60 e tal anos começar a sua vida como escritor, quando toda a gente diz que nessa idade já arrumou as botas. Gosto de quem dá esses exemplos de vitalidade. Depois tive acesso a este seu livro, e entusiasmei-me, é aliciante aquela maneira de escrever. Ao princípio não parece tão brilhante, mas ele vai deixando uns “espaços mentais” para preenchermos, e então vamos intercalando a nossa personalidade com as coisas que ele escreve e ficamos muito ligados à obra. É uma grande crítica à Europa, que está sempre de costas viradas para a península, em especial Portugal. Trabalhei só momentos mágicos da obra, depois mandei-lhe as fotografias dos trabalhos para lhe oferecer duas pinturas em troca do prazer que ele me dera com a leitura do livro. Ele escreveu-me uma carta extremamente amiga e incentivadora que coloquei no catálogo das exposições.

Como é ser esposa de um pintor (Manuel Figueira)?

Ser mulher de um pintor, colega nas Belas Artes, na Cooperativa Resistência e no Centro Nacional de Artesanato (15 anos), companheiros de trabalho no mesmo atelier, é uma vida inteira de muita coragem e paciência para os dois. Também significa que é muito interessante como experiência de coexistência de duas pessoas que sempre tiveram objectivos e projectos comuns quer artísticos, políticos e humanos.

Às vezes não é um excesso, partilharem tanta coisa?

É desgastante, especialmente quando no CNA trazíamos os problemas do trabalho para casa, especialmente os atritos, desilusões, as tensões terríveis com os Ministérios, que sempre os houve; mas como tínhamos projectos interessantes a materializar lá nos animávamos e prosseguíamos juntos.

Como vê a pintura do Manuel Figueira?

O Manuel tem, desde as Belas Artes, uma obra que se distinguia já pela originalidade, técnica segura e personalidade vincada. Ao longo destes 30 anos em Cabo Verde a sua pintura, passando por várias etapas, foi adquirindo novos valores, sentido de humor, grandes composições. Uma estética pessoal sem cedências. O seu extenso currículo de exposições, especialmente no exterior, fala por si e pelo seu grande valor.

Partilham ideias e técnicas?

Partilha não, cada um percorre e descobre os seus caminhos e técnicas adequadas ao que pretende exprimir.

Têm estéticas bastante diferentes.

Sim, sempre preservámos isso, mesmo no C.N.A., com temas comuns, trabalhávamos de forma sempre diferente. Cada um exprime o seu mundo interior. Eu procuro uma linguagem mais poética.

E feminina.

[aponta para uma fotografia da sua mãe com um gato à janela]

Esta é a minha mãe, há muitos anos, na única janela da casa em que vivíamos na Bica, em Lisboa. A janela era tão pequena que ela tem de se colocar de lado para o gato se sentar de frente. A rua e o bairro palpitavam de vida, fadistas, brigas de marinheiros, marchas populares e muitas crianças para brincar e para desenhar! Essas recordações de infância são alimentos para um livro que um dia farei – palavras e imagens.

**

A nível estrutural, nesta política cultural ou na ausência dela, o que gostaria de ver mudado quanto ao respeito pelo trabalho dos artistas?

É absolutamente necessário que os governos, sejam quais forem os regimes no poder, vejam a cultura deste povo e as suas artes e artesanato como uma parte imprescindível do todo que é o país. Área essa em que se tem de investir muito e não dar a miséria que no orçamento do Estado se atribui de apenas 1 por cento. Que no ensino superior em estudo e instalação o ensino artístico seja contemplado (música, artes plásticas, teatro, dança, letras, etc), que as Câmaras municipais criem galerias para exposições temporárias e um núcleo museológico permanente com obras de artistas das ilhas e diáspora com a ajuda das geminações e “copiando” dessas Câmaras gémeas a aposta no turismo cultural (os turistas não podem vir só lavar os pés a Cabo Verde). Que os pelouros da Cultura das Câmaras sejam ocupados não por militantes deste ou daquele partido que só se interessam por “tapar esse buraco”, mas sim por pessoas cultas e dinâmicas que façam inventários dos artistas e artesãos das suas ilhas, sua formação, oficinas, ateliers ou estúdios que os visitem para conhecer os seus problemas e que possam assim gerir as verbas com conhecimento de causa e justiça. Que os governos instalem nas ilhas delegados da Cultura com os seus gabinetes minimamente dignificados (com pessoal e verbas), não só com poderes de resolver problemas locais como ajudar a descentralizar o poder muito concentrado, e quase ausente, na capital. Que se abram concursos públicos para efectivação de monumentos no país ou quaisquer outras obras artísticas ou eventos culturais e não se dê de mão beijada sempre aos mesmos artistas da cor partidária vigente a possibilidade de mostrarem as suas aptidões e conhecimento. Que na Assembleia os deputados da nação contabilizem o tempo que levam a insultar-se e usem esse precioso tempo a falar da cultura, das leis de mecenato, a propor ao ministro novas formas de valorização e dignificação duma área que é a alma de um povo. Que o Ministério da Cultura promova de todas as formas possíveis a divulgação das obras dos artistas (todas as áreas) e artesãos, através de embaixadas, consulados, representações nacionais na Unesco, ONU, etc para que não se fique confinado às fronteiras do mar que nos rodeia.

Lumdum

Lumdum

Como define resumidamente a sua vida em duas fases: antes e depois de Cabo Verde? O que mudou com a vinda para cá em 75?

De facto a minha vida divide-se nessas duas fases. Apanhei em Portugal 30 anos de fascismo, e a minha vida lá foi de luta constante contra o regime, de todas as maneiras mas sem estar ligada a partidos; nunca consegui filiar-me, pois seria contra os meus princípios de independência. Falo de luta a sério, com greves, tudo o que podíamos fazer de subversivo (menos pôr bombas). Nas Belas Artes já tentávamos introduzir coisas diferentes do que normalmente se fazia. A luta era acompanhada por um grande desgosto, uma sensação de que aquilo nunca mais iria acabar, muita gente estava doente dos nervos, jovens que já não conseguiam fazer nada, nem no teatro, nem na poesia, artes plásticas, etc.

Uma fase sombria.

Sim. O meu pai morreu sem ver o 25 de Abril, ele que me tinha ajudado a lutar e me transmitiu princípios muito correctos. O 25 de Abril é uma charneira, uma libertação enorme e, após isso, vem a possibilidade da libertação das ex-colónias também e então vislumbra-se esse sonho de vir para Cabo Verde.

O primeiro contacto com Cabo Verde surge através do pintor Manuel Figueira?

Sim, fomos colegas durante quatro anos nas Belas Artes e ele falava muito do paraíso que era Cabo Verde. A parte política também interessava muito: quem libertasse Portugal libertava também o resto e, simultaneamente, as lutas de libertação dos povos africanos deram também um grande contributo. E eu acompanhei o Manuel no regresso à sua terra, com muita esperança, utopia e certeza de que podíamos ajudar. De facto, começava uma vida diferente. Ao chegar aqui envolvi-me completamente nos problemas do povo cabo-verdiano, inclusive as notícias de Portugal eram muito esbatidas e eu fui-me desligando. E aí começou a nossa outra luta que era fazer com que a cultura cabo-verdiana tivesse visibilidade e projecção, tudo o que fosse arte popular, tradicional, revitalizar o que estava a morrer, passar a noção de que era um povo capaz, a par com o nosso percurso pessoal como pintores pioneiros.

Percebeu cedo que em Cabo Verde havia muito talento e criatividade.

Sim, todos os povos têm grandes potencialidades culturais e artísticas. É preciso incentivá-los, animá-los e demonstrar de todas as formas a sua criatividade. Em Portugal, tinha havido grande perseguição aos intelectuais e artistas anti-fascistas. Muitos fugiram para Paris e outros destinos e só em 1974 começaram a regressar para dignificarem a cultura e artes portuguesas.

Como começaram as pesquisas sobre arte popular e a ideia de formar uma cooperativa?

Como éramos professores de desenho, eu e Bela Duarte no ciclo preparatório e o Manuel Figueira no liceu, aproveitámos o facto de ter alunos de todas as ilhas para iniciar um movimento de sensibilização, de apreço por tudo o que o cabo-verdiano sabia fazer na área do artesanato e, através deles, recolher conhecimentos valiosos mesmo em saberes que já estavam em vias de desaparecer e na posse de velhos parentes. Foi extremamente proveitoso. Surgiram notícias de todos os ofícios e objectos raros com os quais íamos fazendo exposições. Também eu e a Bela juntámos as turmas e, com o mar como tema gerador, viemos dar aulas na Rua da Praia junto dos pescadores. Aprendemos a fazer rede e muitas histórias sobre a vida dura do mar e as suas maravilhas. Com base nesses conhecimentos dei as minhas aulas de geometria e surgiram obras muito interessantes no chamado “desenho livre” com os alunos a libertarem-se de complexos e a serem criativos. Claro que estas experiências, se agradaram imenso aos alunos, ofereciam da parte de alguns professores uma aberta e desagradável resistência. Pela inovação, pela mudança de atitudes etc. Mas os currículos iam mudando e houve um ciclo de renovação total. Mais tarde surgiu a ideia de formarmos a Cooperativa Resistência, inspirados nas resistências culturais deste povo, na obra de Amílcar Cabral que, embora embrenhado na luta armada, escrevia sobre a resistência cultural dos povos da Guiné e Cabo Verde e na nossa própria experiência de ter que resistir à mediocridade e à prepotência dos “poderes”.

Quem eram as pessoas que compunham a Cooperativa Resistência?

As pessoas que a formaram em 1976: eu, Manuel Figueira, Bela Duarte, Alexandrina Freitas, Mercedes Leite e Clementina Chantre. Tínhamos connosco o grande tecelão Nhô Griga de Santo Antão com o qual aprendemos tudo sobre a tecelagem tradicional, desde construir os teares e acessórios até lavar as lãs. Mais tarde Manuel trazia de Cutelo Gomes em Santiago outro grande tecelão, Nhô Damásio, que veio ensinar a tradição do pano fino – pano “bitcho” e de “Obra” e ainda as cardadeiras fiadeiras Nha Joana e Nha Antónia, também de Sto Antão. Jovens juntaram-se a nós e assim começávamos uma experiência notável que era juntar os conhecimentos eruditos que trazíamos de Portugal com os populares e tradicionais de Cabo Verde, experiência essa que aprofundaríamos mais tarde, já no Centro Nacional de Artesanato.

Portanto, a Cooperativa passava por criar artesãos, dar formação e fazer o levantamento de peças e técnicas?

Sim, instalámo-nos no velho casarão que fora o primeiro consulado inglês, fizemos mesmo estatutos, partilhávamos todas as tarefas – varrer, ensinar, aprender, etc. Não só revitalizávamos a tradição da tecelagem como introduzimos duas artes novas, o batik e a tapeçaria, bem como disciplinas como História de Arte, Tecnologias da pintura e desenho. A Cooperativa foi a matriz, a mãe parideira de muitas ideias como museu, biblioteca, design, etc.

Nota-se muito que as pessoas aqui não podem sair muito do seu ‘métier’. Qualquer coisa que seja um bocadinho diferente, recusa-se logo há uma falta de interesse generalizada.

É verdade, resiste-se muito a inovações, especialmente se forem em regime de militância cultural como era o nosso caso. O próprio poder político fica logo desconfiado.

Não terá a ver com a lavagem cerebral de 500 anos a dizer-se que o que vem de África é mau? As pessoas aqui estão no limbo entre duas influências: África e Europa.

Ao longo do período colonial foram criados muitos complexos e mitos que condicionaram comportamentos, mas após a Independência esperávamos outras atitudes, mais entusiasmo da parte de professores e mesmo um patriotismo mais assumido. A nossa iniciativa era transparente e cultural e economicamente muito válida.

Entrevista originalmente publicada na revista Dá Fala nº4, Mindelo, 2005

NAUFRÁGIOS e BARCOS ABANDONADOS

Como começou tudo isto?

1941 Talvez tudo tenha começado numa primeira viagem, a minha grande travessia do ESPAÇO, navegando pelas ondas azuis, violetas, verdes, amarelas e vermelhas… para depois, com a ajuda das ÁGUAS MATERNAIS, desaguar neste mundo, nascendo PEIXES o meu signo protector, criativo e LÍQUIDO.

1972 Muito mais tarde, deixando o meu País, foi a ÁGUA de novo a minha estrada para, no navio Niassa chegar à terra vermelha de Manuel Figueira – a ilha de S. Vicente.

Nesse mesmo ano, numa aventura tresloucada, vi-me a caminho de Stº Antão num barquinho chamado Carvalho, um-pouco-mais-que-bote, prancha surfadora das vagas alterosas do mar de canal. Da emoção a roçar o PÂNICO, nasceria anos depois, a primeira pintura dum pré-naufrágio com o título – Dona, ca bocê senti medo, a hoje mar stá calmo!, em homenagem ao homem que durante toda a viagem me foi repetindo esta frase para estancar a minha aflição.

1984 Mas o primeiro NAUFRÁGIO, inspirado na poesia de Ovídio Martins, Nôs Morte, surgiu na década de oitenta. Poesia e morna dolorosa cantada por Nhô Balta, reavivaram os meus sentimentos, medos e solidariedades e, com o título de Quem é q’ morrê?, nasceram algumas obras. Tapeçaria, pintura, batik e gravura recordando que “qond quel bôte tcheu de pêscador perdê na nôte – NÔS TUDE MORRÊ UM C’ZINHA”.

1992 Uma paixão de infância – histórias em quadradinhos ou, como outros dizem, banda desenhada – obrigou-me a aceitar participar num concurso promovido pela UNESCO e CENTRO NACIONAL DE CULTURA, com a B.D. As Ilhas da outra face da Lua. Nesta aventura naufraguei numa pequena embarcação pertencente à Caravela comandada por Diogo Afonso, que se dirigia para uma ilha acabada de descobrir (1460). Os três náufragos mais os gatos, sementes e pombas foram salvos pelos SERES ou ENCANTADOS que viviam nos fundos dos mares das ilhas e com eles ficaram VIVENDO PARA SEMPRE.

1993 Mais dramático e verdadeiro, foi o naufrágio do barco Celina com os pescadores Tomé, Eusébio e José. Perdidos na viagem da ilha do Maio para Pedra Badejo – S. Tiago (1991), viveram uma terrível epopeia, pois atravessaram o Atlântico em 45 dias, sofrendo fome, sede, visões e desespero (morte de José) sendo salvos por pescadores brasileiros já no litoral do Ceará – Brasil! Tomé, em entrevista, disse a propósito de um Cargueiro que lhes recusou ajuda… Pessoas?! NÃO… ERAM DEMÓNIOS! Esta frase deu o título para a pintura que executei com base na história destes corajosos pescadores marinheiros.

1996 Também dramático e meio verdadeiro, meio ficção foi o naufrágio de um enorme bando de gafanhotos que pretenderam viajar da Mauritânia para qualquer TERRA de salvação. Afogados, constituíram como que uma jangada, onde os restantes sobreviventes poisaram e iniciaram uma série de aventuras até chegarem a S. Vicente, a “terra sonhada”. Este foi um conto que criei e ilustrei com o título de Saaraci, o último gafanhoto do Deserto, prestando homenagem a todos os que arriscaram a vida para realizarem os seus sonhos… mesmo enfrentando a morte.

2004/2008 A estes Naufrágios pontuais, dispersos no tempo, seguiu-se um ciclo de obras com temática comum e programada, que acompanhada pelo meu interesse pelos barcos abandonados na Cova d’Inglesa ou Galé, viria a enquadrar fotografias, desenhos, apontamentos, pinturas e algumas esculturas a que dei o título genérico de Naufrágios e barcos abandonados.

Para a confecção das obras de maiores dimensões s/ tela contribuiu, para os pormenores históricos, o documentário Tesouros de Cabo Verde transmitido pelo programa Bombordo da RTP 2, baseado no trabalho da equipa Arqueonautas que nos mares de Cabo Verde, classificou e recolheu os artefactos de muitos barcos naufragados.

Mais tarde o aparecimento do livro Cabo Verde – Na Rota dos Naufrágios de Emanuel C. D’Oliveira – “Monaia” ― que integrou a equipa Arqueonautas, enriqueceu mais os meus conhecimentos, tendo surgido novas obras. Assinalo também o livro de Artur Vieira, Matilde – viagi di distino que me inspirou para a pintura Matilde – noite de dor e prodígios.

2008 Duas obras diferentes, a que chamei Naufrágios das Almas completam este ciclo. A primeira obra, que tem por título O frágil barco das crianças naufragadas… com a eterna esperança de as reencontrarmos num porto seguro é dedicada a todas as crianças do Mundo, vítimas de VIOLÊNCIA e tem a participação de Maria, uma menina de seis anos que em Lisboa me ofereceu um pequenino e frágil barquinho feito de pétalas secas e metade do caroço de um fruto que incorporei na minha tela como uma das personagens principais.

A outra tela – Velho barco das mulheres naufragadas é um protesto e denúncia da violência contra as mulheres. Tem como figura principal o rosto de Hajara Ibrahim, uma Nigeriana condenada à morte por apedrejamento, salva por petições internacionais. Este rosto tem colagens de outras mulheres mortas ou sofredoras, como simbologias universais bem como o velho barco das que, infelizmente, já naufragaram.

1992/2008 Já os BARCOS ABANDONADOS, que durante anos fui visitando, testemunhando as grandes transformações que ventos, marés e por fim a explosão dos seus restos originaram, provocaram em mim reacções estéticas, descobrindo novas formas, cores, texturas, e sentimentais, sentindo a vida dos barcos como a vida das pessoas que vão perdendo partes de si, envelhecendo e morrendo, cheios de histórias ocultas para oferecer a quem os saiba compreender e AMAR.

O caso mais emblemático é o Vaporim d’aga da Cova d’Inglesa que durante quase quinze anos acompanhei, fotografei e vi morrer.

2006/2008 AS ESCULTURAS. Novas formas de expressão, uma fuga das telas planas para adquirirem os volumes necessários aos meus achados submarinos, quando vou mergulhar (virtualmente) ao largo da Grã Praia, onde, nas profundidades dormem os restos do navio Dromadaire naufragado em 1762. São elas o Passarão do ovo azul; o Romeu; a Julieta; e o Giordano Bruno. Herdaram as texturas dos velhos barcos, as ferrugens, os pequenos animais incrustados, as cores das algas…

Luísa Queirós

S. Vicente, Cabo Verde, Outubro de 2008