No plano deste ressentimento da vítima perante o perpetrador, a impossibilidade do perdão é inseparável da recusa do esquecimento. Não tem, pois, que ver com uma fixação paralisante no passado, significa, sim, a definição de uma posição moral que permite à vítima, justamente, recusar a fixação neste estatuto e constituir-se como sujeito. O sujeito ressentido é, deste ponto de vista, o sujeito que se constitui através da afirmação da permanência da memória. Mas pode, legitimamente, perguntar-se: se este processo tem contornos claros quando existe uma definição inequívoca do objecto do ressentimento, a figura inconfundível do perpetrador, o que acontece em contextos em que essa definição não é tão clara, sendo movida, por exemplo, por uma lógica de vitimação de contornos problemáticos?

No plano deste ressentimento da vítima perante o perpetrador, a impossibilidade do perdão é inseparável da recusa do esquecimento. Não tem, pois, que ver com uma fixação paralisante no passado, significa, sim, a definição de uma posição moral que permite à vítima, justamente, recusar a fixação neste estatuto e constituir-se como sujeito. O sujeito ressentido é, deste ponto de vista, o sujeito que se constitui através da afirmação da permanência da memória. Mas pode, legitimamente, perguntar-se: se este processo tem contornos claros quando existe uma definição inequívoca do objecto do ressentimento, a figura inconfundível do perpetrador, o que acontece em contextos em que essa definição não é tão clara, sendo movida, por exemplo, por uma lógica de vitimação de contornos problemáticos?

27.11.2019 | por António Sousa Ribeiro

O que aconteceu nesta sessão de poesia e, acredito, em todas as outras sessões de trabalho e discussão, foram actos políticos, emaranhamento de colaborações dentro e fora daquelas salas, todos imbricados e contaminados por uma (ou muitas) subjectividade(s), e isso é uma coisa bem boa.

O que aconteceu nesta sessão de poesia e, acredito, em todas as outras sessões de trabalho e discussão, foram actos políticos, emaranhamento de colaborações dentro e fora daquelas salas, todos imbricados e contaminados por uma (ou muitas) subjectividade(s), e isso é uma coisa bem boa.

25.11.2019 | por Patrícia Azevedo da Silva

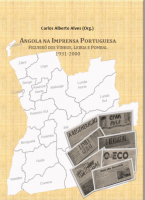

Se a descolonização impactou sensivelmente o imaginário e obrigou a uma reelaboração de dimensões da identidade nacional portuguesa, também incidiu diretamente sobre a vida quotidiana nacional, com a chegada de milhares de retornados das agora ex-colónias, sobretudo de Moçambique e Angola.(...) O livro de Carlos Alberto Alves é, também, um material valioso para compreender a conformação da memória pública acerca da colonização e da descolonização de Angola no distrito de Leiria e em Portugal.

Se a descolonização impactou sensivelmente o imaginário e obrigou a uma reelaboração de dimensões da identidade nacional portuguesa, também incidiu diretamente sobre a vida quotidiana nacional, com a chegada de milhares de retornados das agora ex-colónias, sobretudo de Moçambique e Angola.(...) O livro de Carlos Alberto Alves é, também, um material valioso para compreender a conformação da memória pública acerca da colonização e da descolonização de Angola no distrito de Leiria e em Portugal.

25.11.2019 | por Helena Wakim Moreno

'Poderosas Frequências' captura cuidadosamente todas as experiências sensoriais que se acumularam, à medida que a radiodifusão e o poder estatal se expandiram e se foram redefinindo na Angola colonial e pós-colonial. Os leitores que lerem o livro em busca de uma experiência auditiva rapidamente se apercebem que Moorman reúne variadíssimos modos de percepção.

'Poderosas Frequências' captura cuidadosamente todas as experiências sensoriais que se acumularam, à medida que a radiodifusão e o poder estatal se expandiram e se foram redefinindo na Angola colonial e pós-colonial. Os leitores que lerem o livro em busca de uma experiência auditiva rapidamente se apercebem que Moorman reúne variadíssimos modos de percepção.

15.11.2019 | por Jesse Bucher

“O rosto que falta” é um pungente texto sobre a guerra, mas sobretudo sobre a titularidade da experiência das situações traumáticas ligadas ao conflito armado, e nomeadamente ao fim do colonialismo português em África.

“O rosto que falta” é um pungente texto sobre a guerra, mas sobretudo sobre a titularidade da experiência das situações traumáticas ligadas ao conflito armado, e nomeadamente ao fim do colonialismo português em África.

12.11.2019 | por Felipe Cammaert

Resgatar a memória, inscrever novas memórias na História comum, criar histórias cruzadas ou em arquipélago, não é somente clamar por uma aceitação numa História oficial e alargada ou abrir espaços políticos no presente imediato. É conservar e exigir a possibilidade de existência e de acção futura.

Resgatar a memória, inscrever novas memórias na História comum, criar histórias cruzadas ou em arquipélago, não é somente clamar por uma aceitação numa História oficial e alargada ou abrir espaços políticos no presente imediato. É conservar e exigir a possibilidade de existência e de acção futura.

10.11.2019 | por Liliana Coutinho

Assumir a contradição entre o nosso estilo de vida e as nossas opiniões sobre estilos de vida. Ouvir as estúpidas chantagens enquanto mãe, mas também ser capaz das saídas mais airosas e conversas de proximidade com o filho: «Eu não sou mamã o tempo todo!, – Não?, – Não, tu não gostas de não ser filho às vezes?, – Sim.»

Assumir a contradição entre o nosso estilo de vida e as nossas opiniões sobre estilos de vida. Ouvir as estúpidas chantagens enquanto mãe, mas também ser capaz das saídas mais airosas e conversas de proximidade com o filho: «Eu não sou mamã o tempo todo!, – Não?, – Não, tu não gostas de não ser filho às vezes?, – Sim.»

08.11.2019 | por Marta Lança

Os Museus são espaços democratizantes, inclusivos e polifónicos, orientados para o diálogo crítico sobre os passados e os futuros. Reconhecendo e lidando com os conflitos e desafios do presente, detêm, em nome da sociedade, a custódia de artefactos e espécimes, por ela preservam memórias diversas para as gerações futuras, garantindo a igualdade de direitos e de acesso ao património a todas as pessoas.

Os Museus são espaços democratizantes, inclusivos e polifónicos, orientados para o diálogo crítico sobre os passados e os futuros. Reconhecendo e lidando com os conflitos e desafios do presente, detêm, em nome da sociedade, a custódia de artefactos e espécimes, por ela preservam memórias diversas para as gerações futuras, garantindo a igualdade de direitos e de acesso ao património a todas as pessoas.

04.11.2019 | por António Pinto Ribeiro

O autor usou a voz de vários prisioneiros, todos com o mesmo nome – Pedro –, chegados em alturas diferentes de Portugal, da Guiné, de Angola e de Cabo Verde. Descreveu o terror de dentro com uma fluidez que em nada instrumentaliza acontecimentos para provar alguma coisa.

O autor usou a voz de vários prisioneiros, todos com o mesmo nome – Pedro –, chegados em alturas diferentes de Portugal, da Guiné, de Angola e de Cabo Verde. Descreveu o terror de dentro com uma fluidez que em nada instrumentaliza acontecimentos para provar alguma coisa.

28.10.2019 | por Ana Bárbara Pedrosa

Entretanto, o verdadeiro combate está em trazer para o campo da discussão os problemas estruturais reais da sociedade: a pauperização da população, a precarização do trabalho, as discriminações racistas e sexistas, a mundialização do capitalismo e uma série de preconceitos que herdámos do passado colonial, como a islamofobia, a falta de políticas públicas para a integração dos imigrantes, a abundância de discursos civilizacionais, as teorias como o lusotropicalismo, o racismo contra os negros, entre outros.

Entretanto, o verdadeiro combate está em trazer para o campo da discussão os problemas estruturais reais da sociedade: a pauperização da população, a precarização do trabalho, as discriminações racistas e sexistas, a mundialização do capitalismo e uma série de preconceitos que herdámos do passado colonial, como a islamofobia, a falta de políticas públicas para a integração dos imigrantes, a abundância de discursos civilizacionais, as teorias como o lusotropicalismo, o racismo contra os negros, entre outros.

28.10.2019 | por Fernanda Vilar

A emergência destas formas de subjectividade ambientais atesta também a necessidade (bio)política de compreender as relações individuais e colectivas com o meio ambiente, muito para lá da dicotomia entre propriedade/gestão pública e privada, imposta primeiro pela colonização e depois pelo discurso desenvolvimentista.

A emergência destas formas de subjectividade ambientais atesta também a necessidade (bio)política de compreender as relações individuais e colectivas com o meio ambiente, muito para lá da dicotomia entre propriedade/gestão pública e privada, imposta primeiro pela colonização e depois pelo discurso desenvolvimentista.

19.10.2019 | por Orazio Irrera

(...) Governo de Sua Majestade neste momento está a tentar expandir a silly season eternamente. A decisão do Supremo Tribunal, anunciada na manhã de terça-feira, 24 de Setembro, de que o conselho dado à Rainha pelo Primeiro Ministro, para encerrar o Parlamento, foi ilegal e, portanto, a suspensão do Parlamento foi nula e sem efeito, não podia ser nem mais clara nem mais incisiva e representa um ato de resistência ao ataque direto contra o princípio de democracia na Europa. Eis a imagem final do veredicto, sóbria e majestosa ao mesmo tempo: “Isto significa que quando os Comissários Reais entraram na Câmara dos Lordes, foi como se entrassem com uma folha de papel em branco.

(...) Governo de Sua Majestade neste momento está a tentar expandir a silly season eternamente. A decisão do Supremo Tribunal, anunciada na manhã de terça-feira, 24 de Setembro, de que o conselho dado à Rainha pelo Primeiro Ministro, para encerrar o Parlamento, foi ilegal e, portanto, a suspensão do Parlamento foi nula e sem efeito, não podia ser nem mais clara nem mais incisiva e representa um ato de resistência ao ataque direto contra o princípio de democracia na Europa. Eis a imagem final do veredicto, sóbria e majestosa ao mesmo tempo: “Isto significa que quando os Comissários Reais entraram na Câmara dos Lordes, foi como se entrassem com uma folha de papel em branco.

01.10.2019 | por Paulo de Medeiros

Próximo Futuro termina abrindo para o futuro: piscando o olho à Europa e ao seu eurocentrismo que pouco tem considerado a banda desenhada, o género policial, a ficção científica ou o cinema de animação africanos e latino-americanos; lançando o desafio dos museus e as exposições virtuais de que o projeto-exposição Unplace, Arte em Rede: Lugares-entre-Lugares é exemplo e experiência; lançando a ideia das zonas de contato como espaços de ideias, conhecimentos, pessoas e artefactos em mobilidade...

Próximo Futuro termina abrindo para o futuro: piscando o olho à Europa e ao seu eurocentrismo que pouco tem considerado a banda desenhada, o género policial, a ficção científica ou o cinema de animação africanos e latino-americanos; lançando o desafio dos museus e as exposições virtuais de que o projeto-exposição Unplace, Arte em Rede: Lugares-entre-Lugares é exemplo e experiência; lançando a ideia das zonas de contato como espaços de ideias, conhecimentos, pessoas e artefactos em mobilidade...

24.09.2019 | por Margarida Calafate Ribeiro

Estes movimentos visíveis e invisíveis, transparentes ou subterrâneos, levaram a uma nova visão sobre a presença da cultura negra no mundo, em muitos locais para além de África, e do próprio olhar sobre África. A partir de Portugal, que de facto tinha, historicamente, aberto as portas de primeiras globalizações, e olhando o futuro, como realidade e desejo, o programa Próximo Futuro abria com uma interrogação. Nas suas palavras do seu programador-geral:

Podemos intervir no futuro, no próximo futuro? Podemos, certamente.

Estes movimentos visíveis e invisíveis, transparentes ou subterrâneos, levaram a uma nova visão sobre a presença da cultura negra no mundo, em muitos locais para além de África, e do próprio olhar sobre África. A partir de Portugal, que de facto tinha, historicamente, aberto as portas de primeiras globalizações, e olhando o futuro, como realidade e desejo, o programa Próximo Futuro abria com uma interrogação. Nas suas palavras do seu programador-geral:

Podemos intervir no futuro, no próximo futuro? Podemos, certamente.

14.09.2019 | por Margarida Calafate Ribeiro

Sob linha recta catapultou o peixe no escuro da queimada. Sob linha recta o barco deixou o marinheiro. Uma pedra atirada. O homem que caminha além mar (em coma) foi levado pela poligamia da areia. Está em coma profundo. É morte profunda também, tão funda como o céu enegrecido da noite.

Sob linha recta catapultou o peixe no escuro da queimada. Sob linha recta o barco deixou o marinheiro. Uma pedra atirada. O homem que caminha além mar (em coma) foi levado pela poligamia da areia. Está em coma profundo. É morte profunda também, tão funda como o céu enegrecido da noite.

12.09.2019 | por Indira Grandê

é partindo desta componente africana que José Luís Hopffer Almada projecta no universal a luta e história do povo cabo-verdiano enquadrando-as nas lutas dos povos africanos contra a opressão colonial e pela liberdade.

é partindo desta componente africana que José Luís Hopffer Almada projecta no universal a luta e história do povo cabo-verdiano enquadrando-as nas lutas dos povos africanos contra a opressão colonial e pela liberdade.

31.08.2019 | por Adolfo Maria

Porquê um livro sobre arte socialmente comprometida no final da segunda década do século XXI? que tipo de relações entre domínios aparentemente estanques como as práticas artísticas, as práticas sociais e as práticas políticas pretendem ser explicitadas aqui? que fluxos ontológicos e analíticos entre arte e política se convocam? que respostas podemos obter no cruzamento de tradições e disciplinas para estas inquietações? E que linguagens e contextos têm vindo a cruzar artistas, activistas e académicos para melhor compreendermos o cenário que conforma, na contemporaneidade, práticas artísticas de questionamento político e intervenção social?

Porquê um livro sobre arte socialmente comprometida no final da segunda década do século XXI? que tipo de relações entre domínios aparentemente estanques como as práticas artísticas, as práticas sociais e as práticas políticas pretendem ser explicitadas aqui? que fluxos ontológicos e analíticos entre arte e política se convocam? que respostas podemos obter no cruzamento de tradições e disciplinas para estas inquietações? E que linguagens e contextos têm vindo a cruzar artistas, activistas e académicos para melhor compreendermos o cenário que conforma, na contemporaneidade, práticas artísticas de questionamento político e intervenção social?

19.08.2019 | por Carlos Garrido Castellano e Paulo Raposo

Algumas destas histórias também revelam que esses “regressos” a Angola por pessoas da geração de Nuno podem, na realidade, ser derivações críticas, quando, após o regresso a Portugal, originam atitudes críticas sobre a persistência colonial na sociedade portuguesa. No contexto europeu, poderia o caso português representar uma alternativa: algo que, através de viagens pós-coloniais, levasse a uma sociedade mais igualitária que aceite uma nova narrativa pública plural do passado?

Algumas destas histórias também revelam que esses “regressos” a Angola por pessoas da geração de Nuno podem, na realidade, ser derivações críticas, quando, após o regresso a Portugal, originam atitudes críticas sobre a persistência colonial na sociedade portuguesa. No contexto europeu, poderia o caso português representar uma alternativa: algo que, através de viagens pós-coloniais, levasse a uma sociedade mais igualitária que aceite uma nova narrativa pública plural do passado?

29.07.2019 | por Irène dos Santos

manifesta a contestação à imagem “extrovertida” que a política assimilacionista e colonialista nos legou da dita “Guiné Portuguesa”, isolada, exótica e inexistente como fato histórico, antes da presença dos europeus. Essa visão lusocêntrica estabeleceu fronteiras entre “civilizados” e “indígenas” e tentou ocultar as dinâmicas internas da sociedade guineense, anteriores a essa chegada.

manifesta a contestação à imagem “extrovertida” que a política assimilacionista e colonialista nos legou da dita “Guiné Portuguesa”, isolada, exótica e inexistente como fato histórico, antes da presença dos europeus. Essa visão lusocêntrica estabeleceu fronteiras entre “civilizados” e “indígenas” e tentou ocultar as dinâmicas internas da sociedade guineense, anteriores a essa chegada.

27.07.2019 | por Ricardino Jacinto Dumas Teixeira

enquanto que muitos dos nossos antepassados continuarão silenciados e anónimos para sempre, des-lembrados nos livros de História escritos pelo mesmo tipo de homens que era o seu ‘dono’, tenho sorte agora, como sua descendente, de ser capaz de ajudar a contar o futuro da sua história”. São histórias como estas que nos dão esperança de que outros ventos possam em breve soprar para varrer esses resquícios de Império para o caixote de lixo da História onde pertencem, ou para o monte de destroços que Benjamin imaginou para nós.

enquanto que muitos dos nossos antepassados continuarão silenciados e anónimos para sempre, des-lembrados nos livros de História escritos pelo mesmo tipo de homens que era o seu ‘dono’, tenho sorte agora, como sua descendente, de ser capaz de ajudar a contar o futuro da sua história”. São histórias como estas que nos dão esperança de que outros ventos possam em breve soprar para varrer esses resquícios de Império para o caixote de lixo da História onde pertencem, ou para o monte de destroços que Benjamin imaginou para nós.

20.07.2019 | por Paulo de Medeiros

No plano deste ressentimento da vítima perante o perpetrador, a impossibilidade do perdão é inseparável da recusa do esquecimento. Não tem, pois, que ver com uma fixação paralisante no passado, significa, sim, a definição de uma posição moral que permite à vítima, justamente, recusar a fixação neste estatuto e constituir-se como sujeito. O sujeito ressentido é, deste ponto de vista, o sujeito que se constitui através da afirmação da permanência da memória. Mas pode, legitimamente, perguntar-se: se este processo tem contornos claros quando existe uma definição inequívoca do objecto do ressentimento, a figura inconfundível do perpetrador, o que acontece em contextos em que essa definição não é tão clara, sendo movida, por exemplo, por uma lógica de vitimação de contornos problemáticos?

No plano deste ressentimento da vítima perante o perpetrador, a impossibilidade do perdão é inseparável da recusa do esquecimento. Não tem, pois, que ver com uma fixação paralisante no passado, significa, sim, a definição de uma posição moral que permite à vítima, justamente, recusar a fixação neste estatuto e constituir-se como sujeito. O sujeito ressentido é, deste ponto de vista, o sujeito que se constitui através da afirmação da permanência da memória. Mas pode, legitimamente, perguntar-se: se este processo tem contornos claros quando existe uma definição inequívoca do objecto do ressentimento, a figura inconfundível do perpetrador, o que acontece em contextos em que essa definição não é tão clara, sendo movida, por exemplo, por uma lógica de vitimação de contornos problemáticos?  O que aconteceu nesta sessão de poesia e, acredito, em todas as outras sessões de trabalho e discussão, foram actos políticos, emaranhamento de colaborações dentro e fora daquelas salas, todos imbricados e contaminados por uma (ou muitas) subjectividade(s), e isso é uma coisa bem boa.

O que aconteceu nesta sessão de poesia e, acredito, em todas as outras sessões de trabalho e discussão, foram actos políticos, emaranhamento de colaborações dentro e fora daquelas salas, todos imbricados e contaminados por uma (ou muitas) subjectividade(s), e isso é uma coisa bem boa.  Se a descolonização impactou sensivelmente o imaginário e obrigou a uma reelaboração de dimensões da identidade nacional portuguesa, também incidiu diretamente sobre a vida quotidiana nacional, com a chegada de milhares de retornados das agora ex-colónias, sobretudo de Moçambique e Angola.(...) O livro de Carlos Alberto Alves é, também, um material valioso para compreender a conformação da memória pública acerca da colonização e da descolonização de Angola no distrito de Leiria e em Portugal.

Se a descolonização impactou sensivelmente o imaginário e obrigou a uma reelaboração de dimensões da identidade nacional portuguesa, também incidiu diretamente sobre a vida quotidiana nacional, com a chegada de milhares de retornados das agora ex-colónias, sobretudo de Moçambique e Angola.(...) O livro de Carlos Alberto Alves é, também, um material valioso para compreender a conformação da memória pública acerca da colonização e da descolonização de Angola no distrito de Leiria e em Portugal.  'Poderosas Frequências' captura cuidadosamente todas as experiências sensoriais que se acumularam, à medida que a radiodifusão e o poder estatal se expandiram e se foram redefinindo na Angola colonial e pós-colonial. Os leitores que lerem o livro em busca de uma experiência auditiva rapidamente se apercebem que Moorman reúne variadíssimos modos de percepção.

'Poderosas Frequências' captura cuidadosamente todas as experiências sensoriais que se acumularam, à medida que a radiodifusão e o poder estatal se expandiram e se foram redefinindo na Angola colonial e pós-colonial. Os leitores que lerem o livro em busca de uma experiência auditiva rapidamente se apercebem que Moorman reúne variadíssimos modos de percepção.  “O rosto que falta” é um pungente texto sobre a guerra, mas sobretudo sobre a titularidade da experiência das situações traumáticas ligadas ao conflito armado, e nomeadamente ao fim do colonialismo português em África.

“O rosto que falta” é um pungente texto sobre a guerra, mas sobretudo sobre a titularidade da experiência das situações traumáticas ligadas ao conflito armado, e nomeadamente ao fim do colonialismo português em África.  Resgatar a memória, inscrever novas memórias na História comum, criar histórias cruzadas ou em arquipélago, não é somente clamar por uma aceitação numa História oficial e alargada ou abrir espaços políticos no presente imediato. É conservar e exigir a possibilidade de existência e de acção futura.

Resgatar a memória, inscrever novas memórias na História comum, criar histórias cruzadas ou em arquipélago, não é somente clamar por uma aceitação numa História oficial e alargada ou abrir espaços políticos no presente imediato. É conservar e exigir a possibilidade de existência e de acção futura.  Assumir a contradição entre o nosso estilo de vida e as nossas opiniões sobre estilos de vida. Ouvir as estúpidas chantagens enquanto mãe, mas também ser capaz das saídas mais airosas e conversas de proximidade com o filho: «Eu não sou mamã o tempo todo!, – Não?, – Não, tu não gostas de não ser filho às vezes?, – Sim.»

Assumir a contradição entre o nosso estilo de vida e as nossas opiniões sobre estilos de vida. Ouvir as estúpidas chantagens enquanto mãe, mas também ser capaz das saídas mais airosas e conversas de proximidade com o filho: «Eu não sou mamã o tempo todo!, – Não?, – Não, tu não gostas de não ser filho às vezes?, – Sim.»  Os Museus são espaços democratizantes, inclusivos e polifónicos, orientados para o diálogo crítico sobre os passados e os futuros. Reconhecendo e lidando com os conflitos e desafios do presente, detêm, em nome da sociedade, a custódia de artefactos e espécimes, por ela preservam memórias diversas para as gerações futuras, garantindo a igualdade de direitos e de acesso ao património a todas as pessoas.

Os Museus são espaços democratizantes, inclusivos e polifónicos, orientados para o diálogo crítico sobre os passados e os futuros. Reconhecendo e lidando com os conflitos e desafios do presente, detêm, em nome da sociedade, a custódia de artefactos e espécimes, por ela preservam memórias diversas para as gerações futuras, garantindo a igualdade de direitos e de acesso ao património a todas as pessoas.  O autor usou a voz de vários prisioneiros, todos com o mesmo nome – Pedro –, chegados em alturas diferentes de Portugal, da Guiné, de Angola e de Cabo Verde. Descreveu o terror de dentro com uma fluidez que em nada instrumentaliza acontecimentos para provar alguma coisa.

O autor usou a voz de vários prisioneiros, todos com o mesmo nome – Pedro –, chegados em alturas diferentes de Portugal, da Guiné, de Angola e de Cabo Verde. Descreveu o terror de dentro com uma fluidez que em nada instrumentaliza acontecimentos para provar alguma coisa.  Entretanto, o verdadeiro combate está em trazer para o campo da discussão os problemas estruturais reais da sociedade: a pauperização da população, a precarização do trabalho, as discriminações racistas e sexistas, a mundialização do capitalismo e uma série de preconceitos que herdámos do passado colonial, como a islamofobia, a falta de políticas públicas para a integração dos imigrantes, a abundância de discursos civilizacionais, as teorias como o lusotropicalismo, o racismo contra os negros, entre outros.

Entretanto, o verdadeiro combate está em trazer para o campo da discussão os problemas estruturais reais da sociedade: a pauperização da população, a precarização do trabalho, as discriminações racistas e sexistas, a mundialização do capitalismo e uma série de preconceitos que herdámos do passado colonial, como a islamofobia, a falta de políticas públicas para a integração dos imigrantes, a abundância de discursos civilizacionais, as teorias como o lusotropicalismo, o racismo contra os negros, entre outros.  A emergência destas formas de subjectividade ambientais atesta também a necessidade (bio)política de compreender as relações individuais e colectivas com o meio ambiente, muito para lá da dicotomia entre propriedade/gestão pública e privada, imposta primeiro pela colonização e depois pelo discurso desenvolvimentista.

A emergência destas formas de subjectividade ambientais atesta também a necessidade (bio)política de compreender as relações individuais e colectivas com o meio ambiente, muito para lá da dicotomia entre propriedade/gestão pública e privada, imposta primeiro pela colonização e depois pelo discurso desenvolvimentista.  (...) Governo de Sua Majestade neste momento está a tentar expandir a silly season eternamente. A decisão do Supremo Tribunal, anunciada na manhã de terça-feira, 24 de Setembro, de que o conselho dado à Rainha pelo Primeiro Ministro, para encerrar o Parlamento, foi ilegal e, portanto, a suspensão do Parlamento foi nula e sem efeito, não podia ser nem mais clara nem mais incisiva e representa um ato de resistência ao ataque direto contra o princípio de democracia na Europa. Eis a imagem final do veredicto, sóbria e majestosa ao mesmo tempo: “Isto significa que quando os Comissários Reais entraram na Câmara dos Lordes, foi como se entrassem com uma folha de papel em branco.

(...) Governo de Sua Majestade neste momento está a tentar expandir a silly season eternamente. A decisão do Supremo Tribunal, anunciada na manhã de terça-feira, 24 de Setembro, de que o conselho dado à Rainha pelo Primeiro Ministro, para encerrar o Parlamento, foi ilegal e, portanto, a suspensão do Parlamento foi nula e sem efeito, não podia ser nem mais clara nem mais incisiva e representa um ato de resistência ao ataque direto contra o princípio de democracia na Europa. Eis a imagem final do veredicto, sóbria e majestosa ao mesmo tempo: “Isto significa que quando os Comissários Reais entraram na Câmara dos Lordes, foi como se entrassem com uma folha de papel em branco.  Próximo Futuro termina abrindo para o futuro: piscando o olho à Europa e ao seu eurocentrismo que pouco tem considerado a banda desenhada, o género policial, a ficção científica ou o cinema de animação africanos e latino-americanos; lançando o desafio dos museus e as exposições virtuais de que o projeto-exposição Unplace, Arte em Rede: Lugares-entre-Lugares é exemplo e experiência; lançando a ideia das zonas de contato como espaços de ideias, conhecimentos, pessoas e artefactos em mobilidade...

Próximo Futuro termina abrindo para o futuro: piscando o olho à Europa e ao seu eurocentrismo que pouco tem considerado a banda desenhada, o género policial, a ficção científica ou o cinema de animação africanos e latino-americanos; lançando o desafio dos museus e as exposições virtuais de que o projeto-exposição Unplace, Arte em Rede: Lugares-entre-Lugares é exemplo e experiência; lançando a ideia das zonas de contato como espaços de ideias, conhecimentos, pessoas e artefactos em mobilidade...  Estes movimentos visíveis e invisíveis, transparentes ou subterrâneos, levaram a uma nova visão sobre a presença da cultura negra no mundo, em muitos locais para além de África, e do próprio olhar sobre África. A partir de Portugal, que de facto tinha, historicamente, aberto as portas de primeiras globalizações, e olhando o futuro, como realidade e desejo, o programa Próximo Futuro abria com uma interrogação. Nas suas palavras do seu programador-geral:

Podemos intervir no futuro, no próximo futuro? Podemos, certamente.

Estes movimentos visíveis e invisíveis, transparentes ou subterrâneos, levaram a uma nova visão sobre a presença da cultura negra no mundo, em muitos locais para além de África, e do próprio olhar sobre África. A partir de Portugal, que de facto tinha, historicamente, aberto as portas de primeiras globalizações, e olhando o futuro, como realidade e desejo, o programa Próximo Futuro abria com uma interrogação. Nas suas palavras do seu programador-geral:

Podemos intervir no futuro, no próximo futuro? Podemos, certamente.  Sob linha recta catapultou o peixe no escuro da queimada. Sob linha recta o barco deixou o marinheiro. Uma pedra atirada. O homem que caminha além mar (em coma) foi levado pela poligamia da areia. Está em coma profundo. É morte profunda também, tão funda como o céu enegrecido da noite.

Sob linha recta catapultou o peixe no escuro da queimada. Sob linha recta o barco deixou o marinheiro. Uma pedra atirada. O homem que caminha além mar (em coma) foi levado pela poligamia da areia. Está em coma profundo. É morte profunda também, tão funda como o céu enegrecido da noite.  é partindo desta componente africana que José Luís Hopffer Almada projecta no universal a luta e história do povo cabo-verdiano enquadrando-as nas lutas dos povos africanos contra a opressão colonial e pela liberdade.

é partindo desta componente africana que José Luís Hopffer Almada projecta no universal a luta e história do povo cabo-verdiano enquadrando-as nas lutas dos povos africanos contra a opressão colonial e pela liberdade.  Porquê um livro sobre arte socialmente comprometida no final da segunda década do século XXI? que tipo de relações entre domínios aparentemente estanques como as práticas artísticas, as práticas sociais e as práticas políticas pretendem ser explicitadas aqui? que fluxos ontológicos e analíticos entre arte e política se convocam? que respostas podemos obter no cruzamento de tradições e disciplinas para estas inquietações? E que linguagens e contextos têm vindo a cruzar artistas, activistas e académicos para melhor compreendermos o cenário que conforma, na contemporaneidade, práticas artísticas de questionamento político e intervenção social?

Porquê um livro sobre arte socialmente comprometida no final da segunda década do século XXI? que tipo de relações entre domínios aparentemente estanques como as práticas artísticas, as práticas sociais e as práticas políticas pretendem ser explicitadas aqui? que fluxos ontológicos e analíticos entre arte e política se convocam? que respostas podemos obter no cruzamento de tradições e disciplinas para estas inquietações? E que linguagens e contextos têm vindo a cruzar artistas, activistas e académicos para melhor compreendermos o cenário que conforma, na contemporaneidade, práticas artísticas de questionamento político e intervenção social?  Algumas destas histórias também revelam que esses “regressos” a Angola por pessoas da geração de Nuno podem, na realidade, ser derivações críticas, quando, após o regresso a Portugal, originam atitudes críticas sobre a persistência colonial na sociedade portuguesa. No contexto europeu, poderia o caso português representar uma alternativa: algo que, através de viagens pós-coloniais, levasse a uma sociedade mais igualitária que aceite uma nova narrativa pública plural do passado?

Algumas destas histórias também revelam que esses “regressos” a Angola por pessoas da geração de Nuno podem, na realidade, ser derivações críticas, quando, após o regresso a Portugal, originam atitudes críticas sobre a persistência colonial na sociedade portuguesa. No contexto europeu, poderia o caso português representar uma alternativa: algo que, através de viagens pós-coloniais, levasse a uma sociedade mais igualitária que aceite uma nova narrativa pública plural do passado?  manifesta a contestação à imagem “extrovertida” que a política assimilacionista e colonialista nos legou da dita “Guiné Portuguesa”, isolada, exótica e inexistente como fato histórico, antes da presença dos europeus. Essa visão lusocêntrica estabeleceu fronteiras entre “civilizados” e “indígenas” e tentou ocultar as dinâmicas internas da sociedade guineense, anteriores a essa chegada.

manifesta a contestação à imagem “extrovertida” que a política assimilacionista e colonialista nos legou da dita “Guiné Portuguesa”, isolada, exótica e inexistente como fato histórico, antes da presença dos europeus. Essa visão lusocêntrica estabeleceu fronteiras entre “civilizados” e “indígenas” e tentou ocultar as dinâmicas internas da sociedade guineense, anteriores a essa chegada.  enquanto que muitos dos nossos antepassados continuarão silenciados e anónimos para sempre, des-lembrados nos livros de História escritos pelo mesmo tipo de homens que era o seu ‘dono’, tenho sorte agora, como sua descendente, de ser capaz de ajudar a contar o futuro da sua história”. São histórias como estas que nos dão esperança de que outros ventos possam em breve soprar para varrer esses resquícios de Império para o caixote de lixo da História onde pertencem, ou para o monte de destroços que Benjamin imaginou para nós.

enquanto que muitos dos nossos antepassados continuarão silenciados e anónimos para sempre, des-lembrados nos livros de História escritos pelo mesmo tipo de homens que era o seu ‘dono’, tenho sorte agora, como sua descendente, de ser capaz de ajudar a contar o futuro da sua história”. São histórias como estas que nos dão esperança de que outros ventos possam em breve soprar para varrer esses resquícios de Império para o caixote de lixo da História onde pertencem, ou para o monte de destroços que Benjamin imaginou para nós.