Importantes ainda são os estudos de Lévy-Strauss, do grupo da “decolonality” latino-americana como Eduardo Viveiros de Castro, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, ou de antropólogos como Aparecida Vilaça, Yvone de Freitas Leite, Elisa Loncon Antileo, Pedro Niemeyer Cesarino, ou líderes índios como Ailton Krenac. Estes últimos, ao mesmo tempo que denunciam o extermínio das línguas nativas, também as estudam, tentam registá-las quando tal ainda é possível.

Importantes ainda são os estudos de Lévy-Strauss, do grupo da “decolonality” latino-americana como Eduardo Viveiros de Castro, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, ou de antropólogos como Aparecida Vilaça, Yvone de Freitas Leite, Elisa Loncon Antileo, Pedro Niemeyer Cesarino, ou líderes índios como Ailton Krenac. Estes últimos, ao mesmo tempo que denunciam o extermínio das línguas nativas, também as estudam, tentam registá-las quando tal ainda é possível.

17.02.2019 | por António Pinto Ribeiro

A acção principal decorre, saltitante entre quatro ilhas de Cabo Verde - Sal, São Vicente, Santo Antão e Santiago, sendo recortada por episódios desenrolados de Norte a Sul de Portugal, e suavemente pontuada por anotações de uma Índia por descobrir, denunciando um desejo iminente de continuação do enredo pela Ásia.

Partir para voltar. Este mote, ecoando numa busca por voltar a casa, transformou-se num relato urgente de lições apreendidas, num momento de abertura total à sincronicidade do Universo. Que os Mestres de Esquina que conduziram a autora nesta jornada, possam agora acompanhar o leitor também.

A acção principal decorre, saltitante entre quatro ilhas de Cabo Verde - Sal, São Vicente, Santo Antão e Santiago, sendo recortada por episódios desenrolados de Norte a Sul de Portugal, e suavemente pontuada por anotações de uma Índia por descobrir, denunciando um desejo iminente de continuação do enredo pela Ásia.

Partir para voltar. Este mote, ecoando numa busca por voltar a casa, transformou-se num relato urgente de lições apreendidas, num momento de abertura total à sincronicidade do Universo. Que os Mestres de Esquina que conduziram a autora nesta jornada, possam agora acompanhar o leitor também.

12.02.2019 | por Ana Pracaschandra

O neologismo “artivismo” terá sido introduzido nos anos 1960 para dar conta das manifestações contra a guerra do Vietname, assim como dos movimentos estudantis e de contra-cultura. Nesse sentido, Guy Debord teorizou sobre o situacionismo em seu livro A Sociedade do Espetáculo (1967), onde apontava para a necessidade da superação da política e da arte, para sabotar as diretrizes do capitalismo e, assim, dar um novo saber a arte e, por conseguinte, à vida. É apenas em meados de 1990, com a revolução da internet, que o termo volta a aparecer no vocabulário crítico para ilustrar não apenas uma prática de arte política, mas para reavaliar o que se considera política e arte, numa reactualização do conceito de Debord.

O neologismo “artivismo” terá sido introduzido nos anos 1960 para dar conta das manifestações contra a guerra do Vietname, assim como dos movimentos estudantis e de contra-cultura. Nesse sentido, Guy Debord teorizou sobre o situacionismo em seu livro A Sociedade do Espetáculo (1967), onde apontava para a necessidade da superação da política e da arte, para sabotar as diretrizes do capitalismo e, assim, dar um novo saber a arte e, por conseguinte, à vida. É apenas em meados de 1990, com a revolução da internet, que o termo volta a aparecer no vocabulário crítico para ilustrar não apenas uma prática de arte política, mas para reavaliar o que se considera política e arte, numa reactualização do conceito de Debord.

12.02.2019 | por Fernanda Vilar

O contínuo desaparecimento de importantes segmentos da memória artística e cultural do nosso país, bem como a falta de atenção à grande parte da actual “cultura viva” não são metáforas catastrofistas: são factos que assistimos dia após dia, sem dizermos nem fazermos nada com medo de sofrer represálias até mesmo quando, na verdade, a culpa é colectiva e chamamos à responsabilização de todos.

O contínuo desaparecimento de importantes segmentos da memória artística e cultural do nosso país, bem como a falta de atenção à grande parte da actual “cultura viva” não são metáforas catastrofistas: são factos que assistimos dia após dia, sem dizermos nem fazermos nada com medo de sofrer represálias até mesmo quando, na verdade, a culpa é colectiva e chamamos à responsabilização de todos.

09.02.2019 | por Adriano Mixinge

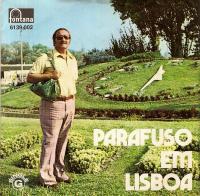

Num povo dito de brandos costumes, e que dispõe de um discurso oficial no qual os problemas de discriminação racial tendem a não se colocar, falar de um humor racista afigura-se excessivo, além de epistemologicamente contraproducente. Porém, basta efectuar uma breve pesquisa no Google para confirmar a resiliência dos herdeiros de «Parafuso», traduzida na irradiação e popularidade das anedotas racistas.

Num povo dito de brandos costumes, e que dispõe de um discurso oficial no qual os problemas de discriminação racial tendem a não se colocar, falar de um humor racista afigura-se excessivo, além de epistemologicamente contraproducente. Porém, basta efectuar uma breve pesquisa no Google para confirmar a resiliência dos herdeiros de «Parafuso», traduzida na irradiação e popularidade das anedotas racistas.

07.02.2019 | por Marcos Cardão

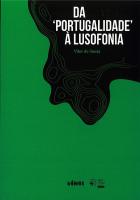

Não pode haver lusofonia em conjugação (ou em simultaneidade) com ‘portugalidade’. Ambos os termos são hiperidentitários, remetendo para uma mesma origem, uma vez que a ‘portugalidade’ pressupõe um sublinhado de alegadas características portuguesas, conceção referida exclusivamente a Portugal, enquanto a lusofonia, se bem que na sua etimologia remeta para ‘luso’, abrange outros países que falam o português, abarcando por isso um lastro que vai para além do seu significado imediato.

Não pode haver lusofonia em conjugação (ou em simultaneidade) com ‘portugalidade’. Ambos os termos são hiperidentitários, remetendo para uma mesma origem, uma vez que a ‘portugalidade’ pressupõe um sublinhado de alegadas características portuguesas, conceção referida exclusivamente a Portugal, enquanto a lusofonia, se bem que na sua etimologia remeta para ‘luso’, abrange outros países que falam o português, abarcando por isso um lastro que vai para além do seu significado imediato.

06.02.2019 | por Vítor de Sousa

ontem como hoje, não é difícil encontrar exemplos que mostram que a esquerda e o marxismo foram tanto mais transformadores quando articularam uma crítica de classe e uma crítica antirracista do mundo em que vivemos. Se o PCP ainda hoje insiste na necessidade de ler Marx com Lenine, é também porque a memória positiva do encontro entre movimento operário e movimento anticolonial subjaz tanto à história da disseminação mundial do comunismo como à Revolução de Abril de 1974.

ontem como hoje, não é difícil encontrar exemplos que mostram que a esquerda e o marxismo foram tanto mais transformadores quando articularam uma crítica de classe e uma crítica antirracista do mundo em que vivemos. Se o PCP ainda hoje insiste na necessidade de ler Marx com Lenine, é também porque a memória positiva do encontro entre movimento operário e movimento anticolonial subjaz tanto à história da disseminação mundial do comunismo como à Revolução de Abril de 1974.

27.01.2019 | por José Neves

Dizer que o racismo se manifesta de forma sistémica, e que a polícia é parte desse problema, não é a mesma coisa do que dizer que todos os polícias são racistas ou que todos os portugueses são racistas. É isso o que as associações anti-racistas vêm dizendo há muito tempo, num esforço pedagógico admirável mas que muitos preferem ignorar, e que até agora não tem tido grande efeito junto das instituições do Estado que deveriam garantir que episódios como o de domingo no Jamaica, de segunda-feira no centro de Lisboa, ou de há duas semanas, no Cacém, não voltem a repetir-se.

Dizer que o racismo se manifesta de forma sistémica, e que a polícia é parte desse problema, não é a mesma coisa do que dizer que todos os polícias são racistas ou que todos os portugueses são racistas. É isso o que as associações anti-racistas vêm dizendo há muito tempo, num esforço pedagógico admirável mas que muitos preferem ignorar, e que até agora não tem tido grande efeito junto das instituições do Estado que deveriam garantir que episódios como o de domingo no Jamaica, de segunda-feira no centro de Lisboa, ou de há duas semanas, no Cacém, não voltem a repetir-se.

25.01.2019 | por Pedro Schacht Pereira

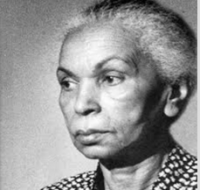

A actual geração de activistas, que já nasceu em Portugal ou cá cresceu, coloca novas questões na agenda do movimento negro feminino em Portugal. Recuamos no tempo... recuamos séculos... falta contar esta história.

A actual geração de activistas, que já nasceu em Portugal ou cá cresceu, coloca novas questões na agenda do movimento negro feminino em Portugal. Recuamos no tempo... recuamos séculos... falta contar esta história.

21.01.2019 | por Cristina Roldão

Os nómadas podem ser entendidos em diversos contextos, nómadas na acepção antropológica, nómadas como um novo conceito na filosofia e nómadas como um conceito real e metafórico para novas práticas artísticas, tanto no sentido real como metafórico. Na acepção real refere-se à arte existente entre os povos nómadas, ao passo que o uso metafórico diz respeito à apropriação do nomadismo em novas criações artísticas e teatrais.

Os nómadas podem ser entendidos em diversos contextos, nómadas na acepção antropológica, nómadas como um novo conceito na filosofia e nómadas como um conceito real e metafórico para novas práticas artísticas, tanto no sentido real como metafórico. Na acepção real refere-se à arte existente entre os povos nómadas, ao passo que o uso metafórico diz respeito à apropriação do nomadismo em novas criações artísticas e teatrais.

11.01.2019 | por Knut OveArntzen

É indesmentível que o ano de 2018 não só conheceu avanços consideráveis no debate como assistiu a tomadas de posição políticas de uma clareza pouco usual. O caso alemão é, neste particular, um dos mais interessantes.

É indesmentível que o ano de 2018 não só conheceu avanços consideráveis no debate como assistiu a tomadas de posição políticas de uma clareza pouco usual. O caso alemão é, neste particular, um dos mais interessantes.

05.01.2019 | por António Sousa Ribeiro

Apesar do papel social dos museus ter um crescente escrutínio público, muitos museus europeus de arqueologia e etnografia continuam a deter nas suas colecções objectos de outras culturas adquiridos em contextos coloniais e imperiais, em situações de desigualdade entre os coleccionadores, investigadores ou curiosos europeus e as comunidades locais. Esta é uma história com quase dois séculos.

Apesar do papel social dos museus ter um crescente escrutínio público, muitos museus europeus de arqueologia e etnografia continuam a deter nas suas colecções objectos de outras culturas adquiridos em contextos coloniais e imperiais, em situações de desigualdade entre os coleccionadores, investigadores ou curiosos europeus e as comunidades locais. Esta é uma história com quase dois séculos.

04.01.2019 | por Filipa Cordeiro e Rui Mourão

Nas duas últimas décadas têm vindo a irromper no campo artístico obras e discursos que vêm sinalizando a urgência de questionar a presença do património artístico e cultural dos africanos, asiáticos e latino-americanos na Europa, problematizando e apelando para o fim deste “exílio forçado” como o designou um historiador senegalês, que representava o Ministro da Cultura do Senegal, Abdou Latif Coulibaly, no colóquio “Sharing Past and Future – Strengthening African-European Connections”, realizado no passado mês de Setembro, em Bruxelas, e organizado pelo AfricaMuseum e pelo Egmont – Royal Institute for International Relations.

Nas duas últimas décadas têm vindo a irromper no campo artístico obras e discursos que vêm sinalizando a urgência de questionar a presença do património artístico e cultural dos africanos, asiáticos e latino-americanos na Europa, problematizando e apelando para o fim deste “exílio forçado” como o designou um historiador senegalês, que representava o Ministro da Cultura do Senegal, Abdou Latif Coulibaly, no colóquio “Sharing Past and Future – Strengthening African-European Connections”, realizado no passado mês de Setembro, em Bruxelas, e organizado pelo AfricaMuseum e pelo Egmont – Royal Institute for International Relations.

23.12.2018 | por António Pinto Ribeiro e Margarida Calafate Ribeiro

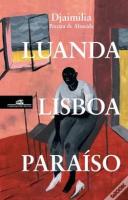

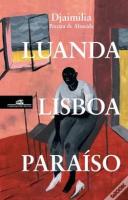

O que escreve Djaimilia Pereira de Almeida pode entender-se como poderosa ferramenta de transformação da visão da paisagem humana portuguesa, não se rasurando - antes reunindo-os um curativa convivência - os fragmentos dolorosos de uma história feita de frustrações e desilusões , de fracturas e distanciamentos e de ambíguos sentimentos.

O que escreve Djaimilia Pereira de Almeida pode entender-se como poderosa ferramenta de transformação da visão da paisagem humana portuguesa, não se rasurando - antes reunindo-os um curativa convivência - os fragmentos dolorosos de uma história feita de frustrações e desilusões , de fracturas e distanciamentos e de ambíguos sentimentos.

21.12.2018 | por Inocência Mata

uma necessária reflexão sobre os modos de absorção coletiva de fatos históricos traumáticos e de como revisões, inclusive bastante deformantes, podem acontecer através de releituras. Um reuso é uma reinscrição de uma imagem do passado na moldura de uma determinada, provavelmente outra, ideologia que tem interesse em evocar determinado passado para criar a sua contra imagem com pretensões hegemónicas e de impacto na opinião pública.

uma necessária reflexão sobre os modos de absorção coletiva de fatos históricos traumáticos e de como revisões, inclusive bastante deformantes, podem acontecer através de releituras. Um reuso é uma reinscrição de uma imagem do passado na moldura de uma determinada, provavelmente outra, ideologia que tem interesse em evocar determinado passado para criar a sua contra imagem com pretensões hegemónicas e de impacto na opinião pública.

19.12.2018 | por Roberto Vecchi

E porque nenhuma luta, nenhuma descolonização, nenhum processo de libertação, nenhuma catarse será eficaz enquanto teorizarmos, produzirmos e arquivarmos conhecimentos e instrumentos de combate preterindo as nossas línguas-mãe, temos que ler e reler 'Descolonizar o Espírito', de Ngũgĩ wa Thiong'o.

E porque nenhuma luta, nenhuma descolonização, nenhum processo de libertação, nenhuma catarse será eficaz enquanto teorizarmos, produzirmos e arquivarmos conhecimentos e instrumentos de combate preterindo as nossas línguas-mãe, temos que ler e reler 'Descolonizar o Espírito', de Ngũgĩ wa Thiong'o.

17.12.2018 | por Apolo de Carvalho

A discussão sobre a devolução de obras etnográficas, de valor artístico ou documental e até de despojos humanos aos países de origem não é nova, mas ganhou força redobrada há duas semanas com o anúncio da decisão de Emmanuel Macron de devolver ao Benim uma coleção de bronzes, retirados do país no final do século XIX no âmbito de uma expedição militar punitiva contra os reinos da África Ocidental.

A discussão sobre a devolução de obras etnográficas, de valor artístico ou documental e até de despojos humanos aos países de origem não é nova, mas ganhou força redobrada há duas semanas com o anúncio da decisão de Emmanuel Macron de devolver ao Benim uma coleção de bronzes, retirados do país no final do século XIX no âmbito de uma expedição militar punitiva contra os reinos da África Ocidental.

13.12.2018 | por vários

Marchas, grupos, associações, festas, hortas, ocupações, ações e criações mil constituem a irrupção singular de novas subjetividades preta, LGBTQ+, trabalhadora, periférica, feminista, indígena, múltiplas que desperta medo (todos os levantes brasileiros foram seguidos de uma brutal repressão – a revolta do malês de 1835 como um dos inúmeros exemplos). O golpe (que segue) como uma peculiar contra-revolução, desencadeada pelo temor da exuberância vital dos corpos livres, insubmissos, descolonizados, não domesticados. Daí as reações identitárias (branca, masculina, heteronormativa) que pululam e os ataques constantes às principais esferas de atuação (cultura e educação) dessas emergências.

Marchas, grupos, associações, festas, hortas, ocupações, ações e criações mil constituem a irrupção singular de novas subjetividades preta, LGBTQ+, trabalhadora, periférica, feminista, indígena, múltiplas que desperta medo (todos os levantes brasileiros foram seguidos de uma brutal repressão – a revolta do malês de 1835 como um dos inúmeros exemplos). O golpe (que segue) como uma peculiar contra-revolução, desencadeada pelo temor da exuberância vital dos corpos livres, insubmissos, descolonizados, não domesticados. Daí as reações identitárias (branca, masculina, heteronormativa) que pululam e os ataques constantes às principais esferas de atuação (cultura e educação) dessas emergências.

12.12.2018 | por Jean Tible

Salvo exceções de pioneirismo, só nos últimos anos se começa a ouvir e ler o prefixo “afro” nos diferentes fóruns europeus, com uma conotação positiva: das artes à academia, do associativismo e ativismo aos média e às redes sociais, das associações locais comunitárias às políticas europeias.

Salvo exceções de pioneirismo, só nos últimos anos se começa a ouvir e ler o prefixo “afro” nos diferentes fóruns europeus, com uma conotação positiva: das artes à academia, do associativismo e ativismo aos média e às redes sociais, das associações locais comunitárias às políticas europeias.

10.12.2018 | por Mónica V. Silva

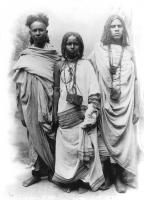

Chamar-lhe Vénus era já uma das muitas distorções que o mundo do espetáculo e a ciência da época tinham aplicado a Sarah. E acrescentar hotentote mostrava também como o europeu via o resto da Humanidade em função de si próprio: aquela palavra é uma onomatopeia que designa uma espécie de gaguez, porque os nativos africanos assim designados pareceram, aos primeiros colonizadores, ser gagos; ou talvez seja a fixação de alguns sons comuns da sua língua, que soavam como “hot on tot”. Desde que a Europa fez por se desalojar da posição que tinha concedido a si própria, a de centro do mundo, chamamos khoikhoi ao grupo étnico de que Sarah Baartman fazia parte, porque este próprio assim se designa, e khoisan à sua língua, porque é esse o nome que os khoikhoi lhe dão. Já não são gagos, ou melhor, nunca o foram. Numa era pós-colonial, dizer khoikhoi implica começar a ver os elementos desta população como eles se veem a si próprios.

Chamar-lhe Vénus era já uma das muitas distorções que o mundo do espetáculo e a ciência da época tinham aplicado a Sarah. E acrescentar hotentote mostrava também como o europeu via o resto da Humanidade em função de si próprio: aquela palavra é uma onomatopeia que designa uma espécie de gaguez, porque os nativos africanos assim designados pareceram, aos primeiros colonizadores, ser gagos; ou talvez seja a fixação de alguns sons comuns da sua língua, que soavam como “hot on tot”. Desde que a Europa fez por se desalojar da posição que tinha concedido a si própria, a de centro do mundo, chamamos khoikhoi ao grupo étnico de que Sarah Baartman fazia parte, porque este próprio assim se designa, e khoisan à sua língua, porque é esse o nome que os khoikhoi lhe dão. Já não são gagos, ou melhor, nunca o foram. Numa era pós-colonial, dizer khoikhoi implica começar a ver os elementos desta população como eles se veem a si próprios.

10.12.2018 | por Vasco Luís Curado

Importantes ainda são os estudos de Lévy-Strauss, do grupo da “decolonality” latino-americana como Eduardo Viveiros de Castro, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, ou de antropólogos como Aparecida Vilaça, Yvone de Freitas Leite, Elisa Loncon Antileo, Pedro Niemeyer Cesarino, ou líderes índios como Ailton Krenac. Estes últimos, ao mesmo tempo que denunciam o extermínio das línguas nativas, também as estudam, tentam registá-las quando tal ainda é possível.

Importantes ainda são os estudos de Lévy-Strauss, do grupo da “decolonality” latino-americana como Eduardo Viveiros de Castro, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, ou de antropólogos como Aparecida Vilaça, Yvone de Freitas Leite, Elisa Loncon Antileo, Pedro Niemeyer Cesarino, ou líderes índios como Ailton Krenac. Estes últimos, ao mesmo tempo que denunciam o extermínio das línguas nativas, também as estudam, tentam registá-las quando tal ainda é possível.  A acção principal decorre, saltitante entre quatro ilhas de Cabo Verde - Sal, São Vicente, Santo Antão e Santiago, sendo recortada por episódios desenrolados de Norte a Sul de Portugal, e suavemente pontuada por anotações de uma Índia por descobrir, denunciando um desejo iminente de continuação do enredo pela Ásia.

Partir para voltar. Este mote, ecoando numa busca por voltar a casa, transformou-se num relato urgente de lições apreendidas, num momento de abertura total à sincronicidade do Universo. Que os Mestres de Esquina que conduziram a autora nesta jornada, possam agora acompanhar o leitor também.

A acção principal decorre, saltitante entre quatro ilhas de Cabo Verde - Sal, São Vicente, Santo Antão e Santiago, sendo recortada por episódios desenrolados de Norte a Sul de Portugal, e suavemente pontuada por anotações de uma Índia por descobrir, denunciando um desejo iminente de continuação do enredo pela Ásia.

Partir para voltar. Este mote, ecoando numa busca por voltar a casa, transformou-se num relato urgente de lições apreendidas, num momento de abertura total à sincronicidade do Universo. Que os Mestres de Esquina que conduziram a autora nesta jornada, possam agora acompanhar o leitor também.  O neologismo “artivismo” terá sido introduzido nos anos 1960 para dar conta das manifestações contra a guerra do Vietname, assim como dos movimentos estudantis e de contra-cultura. Nesse sentido, Guy Debord teorizou sobre o situacionismo em seu livro A Sociedade do Espetáculo (1967), onde apontava para a necessidade da superação da política e da arte, para sabotar as diretrizes do capitalismo e, assim, dar um novo saber a arte e, por conseguinte, à vida. É apenas em meados de 1990, com a revolução da internet, que o termo volta a aparecer no vocabulário crítico para ilustrar não apenas uma prática de arte política, mas para reavaliar o que se considera política e arte, numa reactualização do conceito de Debord.

O neologismo “artivismo” terá sido introduzido nos anos 1960 para dar conta das manifestações contra a guerra do Vietname, assim como dos movimentos estudantis e de contra-cultura. Nesse sentido, Guy Debord teorizou sobre o situacionismo em seu livro A Sociedade do Espetáculo (1967), onde apontava para a necessidade da superação da política e da arte, para sabotar as diretrizes do capitalismo e, assim, dar um novo saber a arte e, por conseguinte, à vida. É apenas em meados de 1990, com a revolução da internet, que o termo volta a aparecer no vocabulário crítico para ilustrar não apenas uma prática de arte política, mas para reavaliar o que se considera política e arte, numa reactualização do conceito de Debord.  O contínuo desaparecimento de importantes segmentos da memória artística e cultural do nosso país, bem como a falta de atenção à grande parte da actual “cultura viva” não são metáforas catastrofistas: são factos que assistimos dia após dia, sem dizermos nem fazermos nada com medo de sofrer represálias até mesmo quando, na verdade, a culpa é colectiva e chamamos à responsabilização de todos.

O contínuo desaparecimento de importantes segmentos da memória artística e cultural do nosso país, bem como a falta de atenção à grande parte da actual “cultura viva” não são metáforas catastrofistas: são factos que assistimos dia após dia, sem dizermos nem fazermos nada com medo de sofrer represálias até mesmo quando, na verdade, a culpa é colectiva e chamamos à responsabilização de todos.  Num povo dito de brandos costumes, e que dispõe de um discurso oficial no qual os problemas de discriminação racial tendem a não se colocar, falar de um humor racista afigura-se excessivo, além de epistemologicamente contraproducente. Porém, basta efectuar uma breve pesquisa no Google para confirmar a resiliência dos herdeiros de «Parafuso», traduzida na irradiação e popularidade das anedotas racistas.

Num povo dito de brandos costumes, e que dispõe de um discurso oficial no qual os problemas de discriminação racial tendem a não se colocar, falar de um humor racista afigura-se excessivo, além de epistemologicamente contraproducente. Porém, basta efectuar uma breve pesquisa no Google para confirmar a resiliência dos herdeiros de «Parafuso», traduzida na irradiação e popularidade das anedotas racistas.  Não pode haver lusofonia em conjugação (ou em simultaneidade) com ‘portugalidade’. Ambos os termos são hiperidentitários, remetendo para uma mesma origem, uma vez que a ‘portugalidade’ pressupõe um sublinhado de alegadas características portuguesas, conceção referida exclusivamente a Portugal, enquanto a lusofonia, se bem que na sua etimologia remeta para ‘luso’, abrange outros países que falam o português, abarcando por isso um lastro que vai para além do seu significado imediato.

Não pode haver lusofonia em conjugação (ou em simultaneidade) com ‘portugalidade’. Ambos os termos são hiperidentitários, remetendo para uma mesma origem, uma vez que a ‘portugalidade’ pressupõe um sublinhado de alegadas características portuguesas, conceção referida exclusivamente a Portugal, enquanto a lusofonia, se bem que na sua etimologia remeta para ‘luso’, abrange outros países que falam o português, abarcando por isso um lastro que vai para além do seu significado imediato.  ontem como hoje, não é difícil encontrar exemplos que mostram que a esquerda e o marxismo foram tanto mais transformadores quando articularam uma crítica de classe e uma crítica antirracista do mundo em que vivemos. Se o PCP ainda hoje insiste na necessidade de ler Marx com Lenine, é também porque a memória positiva do encontro entre movimento operário e movimento anticolonial subjaz tanto à história da disseminação mundial do comunismo como à Revolução de Abril de 1974.

ontem como hoje, não é difícil encontrar exemplos que mostram que a esquerda e o marxismo foram tanto mais transformadores quando articularam uma crítica de classe e uma crítica antirracista do mundo em que vivemos. Se o PCP ainda hoje insiste na necessidade de ler Marx com Lenine, é também porque a memória positiva do encontro entre movimento operário e movimento anticolonial subjaz tanto à história da disseminação mundial do comunismo como à Revolução de Abril de 1974.  Dizer que o racismo se manifesta de forma sistémica, e que a polícia é parte desse problema, não é a mesma coisa do que dizer que todos os polícias são racistas ou que todos os portugueses são racistas. É isso o que as associações anti-racistas vêm dizendo há muito tempo, num esforço pedagógico admirável mas que muitos preferem ignorar, e que até agora não tem tido grande efeito junto das instituições do Estado que deveriam garantir que episódios como o de domingo no Jamaica, de segunda-feira no centro de Lisboa, ou de há duas semanas, no Cacém, não voltem a repetir-se.

Dizer que o racismo se manifesta de forma sistémica, e que a polícia é parte desse problema, não é a mesma coisa do que dizer que todos os polícias são racistas ou que todos os portugueses são racistas. É isso o que as associações anti-racistas vêm dizendo há muito tempo, num esforço pedagógico admirável mas que muitos preferem ignorar, e que até agora não tem tido grande efeito junto das instituições do Estado que deveriam garantir que episódios como o de domingo no Jamaica, de segunda-feira no centro de Lisboa, ou de há duas semanas, no Cacém, não voltem a repetir-se.  A actual geração de activistas, que já nasceu em Portugal ou cá cresceu, coloca novas questões na agenda do movimento negro feminino em Portugal. Recuamos no tempo... recuamos séculos... falta contar esta história.

A actual geração de activistas, que já nasceu em Portugal ou cá cresceu, coloca novas questões na agenda do movimento negro feminino em Portugal. Recuamos no tempo... recuamos séculos... falta contar esta história.  Os nómadas podem ser entendidos em diversos contextos, nómadas na acepção antropológica, nómadas como um novo conceito na filosofia e nómadas como um conceito real e metafórico para novas práticas artísticas, tanto no sentido real como metafórico. Na acepção real refere-se à arte existente entre os povos nómadas, ao passo que o uso metafórico diz respeito à apropriação do nomadismo em novas criações artísticas e teatrais.

Os nómadas podem ser entendidos em diversos contextos, nómadas na acepção antropológica, nómadas como um novo conceito na filosofia e nómadas como um conceito real e metafórico para novas práticas artísticas, tanto no sentido real como metafórico. Na acepção real refere-se à arte existente entre os povos nómadas, ao passo que o uso metafórico diz respeito à apropriação do nomadismo em novas criações artísticas e teatrais.  É indesmentível que o ano de 2018 não só conheceu avanços consideráveis no debate como assistiu a tomadas de posição políticas de uma clareza pouco usual. O caso alemão é, neste particular, um dos mais interessantes.

É indesmentível que o ano de 2018 não só conheceu avanços consideráveis no debate como assistiu a tomadas de posição políticas de uma clareza pouco usual. O caso alemão é, neste particular, um dos mais interessantes.  Apesar do papel social dos museus ter um crescente escrutínio público, muitos museus europeus de arqueologia e etnografia continuam a deter nas suas colecções objectos de outras culturas adquiridos em contextos coloniais e imperiais, em situações de desigualdade entre os coleccionadores, investigadores ou curiosos europeus e as comunidades locais. Esta é uma história com quase dois séculos.

Apesar do papel social dos museus ter um crescente escrutínio público, muitos museus europeus de arqueologia e etnografia continuam a deter nas suas colecções objectos de outras culturas adquiridos em contextos coloniais e imperiais, em situações de desigualdade entre os coleccionadores, investigadores ou curiosos europeus e as comunidades locais. Esta é uma história com quase dois séculos.  Nas duas últimas décadas têm vindo a irromper no campo artístico obras e discursos que vêm sinalizando a urgência de questionar a presença do património artístico e cultural dos africanos, asiáticos e latino-americanos na Europa, problematizando e apelando para o fim deste “exílio forçado” como o designou um historiador senegalês, que representava o Ministro da Cultura do Senegal, Abdou Latif Coulibaly, no colóquio “Sharing Past and Future – Strengthening African-European Connections”, realizado no passado mês de Setembro, em Bruxelas, e organizado pelo AfricaMuseum e pelo Egmont – Royal Institute for International Relations.

Nas duas últimas décadas têm vindo a irromper no campo artístico obras e discursos que vêm sinalizando a urgência de questionar a presença do património artístico e cultural dos africanos, asiáticos e latino-americanos na Europa, problematizando e apelando para o fim deste “exílio forçado” como o designou um historiador senegalês, que representava o Ministro da Cultura do Senegal, Abdou Latif Coulibaly, no colóquio “Sharing Past and Future – Strengthening African-European Connections”, realizado no passado mês de Setembro, em Bruxelas, e organizado pelo AfricaMuseum e pelo Egmont – Royal Institute for International Relations.  O que escreve Djaimilia Pereira de Almeida pode entender-se como poderosa ferramenta de transformação da visão da paisagem humana portuguesa, não se rasurando - antes reunindo-os um curativa convivência - os fragmentos dolorosos de uma história feita de frustrações e desilusões , de fracturas e distanciamentos e de ambíguos sentimentos.

O que escreve Djaimilia Pereira de Almeida pode entender-se como poderosa ferramenta de transformação da visão da paisagem humana portuguesa, não se rasurando - antes reunindo-os um curativa convivência - os fragmentos dolorosos de uma história feita de frustrações e desilusões , de fracturas e distanciamentos e de ambíguos sentimentos.  uma necessária reflexão sobre os modos de absorção coletiva de fatos históricos traumáticos e de como revisões, inclusive bastante deformantes, podem acontecer através de releituras. Um reuso é uma reinscrição de uma imagem do passado na moldura de uma determinada, provavelmente outra, ideologia que tem interesse em evocar determinado passado para criar a sua contra imagem com pretensões hegemónicas e de impacto na opinião pública.

uma necessária reflexão sobre os modos de absorção coletiva de fatos históricos traumáticos e de como revisões, inclusive bastante deformantes, podem acontecer através de releituras. Um reuso é uma reinscrição de uma imagem do passado na moldura de uma determinada, provavelmente outra, ideologia que tem interesse em evocar determinado passado para criar a sua contra imagem com pretensões hegemónicas e de impacto na opinião pública.  E porque nenhuma luta, nenhuma descolonização, nenhum processo de libertação, nenhuma catarse será eficaz enquanto teorizarmos, produzirmos e arquivarmos conhecimentos e instrumentos de combate preterindo as nossas línguas-mãe, temos que ler e reler 'Descolonizar o Espírito', de Ngũgĩ wa Thiong'o.

E porque nenhuma luta, nenhuma descolonização, nenhum processo de libertação, nenhuma catarse será eficaz enquanto teorizarmos, produzirmos e arquivarmos conhecimentos e instrumentos de combate preterindo as nossas línguas-mãe, temos que ler e reler 'Descolonizar o Espírito', de Ngũgĩ wa Thiong'o.  A discussão sobre a devolução de obras etnográficas, de valor artístico ou documental e até de despojos humanos aos países de origem não é nova, mas ganhou força redobrada há duas semanas com o anúncio da decisão de Emmanuel Macron de devolver ao Benim uma coleção de bronzes, retirados do país no final do século XIX no âmbito de uma expedição militar punitiva contra os reinos da África Ocidental.

A discussão sobre a devolução de obras etnográficas, de valor artístico ou documental e até de despojos humanos aos países de origem não é nova, mas ganhou força redobrada há duas semanas com o anúncio da decisão de Emmanuel Macron de devolver ao Benim uma coleção de bronzes, retirados do país no final do século XIX no âmbito de uma expedição militar punitiva contra os reinos da África Ocidental.  Marchas, grupos, associações, festas, hortas, ocupações, ações e criações mil constituem a irrupção singular de novas subjetividades preta, LGBTQ+, trabalhadora, periférica, feminista, indígena, múltiplas que desperta medo (todos os levantes brasileiros foram seguidos de uma brutal repressão – a revolta do malês de 1835 como um dos inúmeros exemplos). O golpe (que segue) como uma peculiar contra-revolução, desencadeada pelo temor da exuberância vital dos corpos livres, insubmissos, descolonizados, não domesticados. Daí as reações identitárias (branca, masculina, heteronormativa) que pululam e os ataques constantes às principais esferas de atuação (cultura e educação) dessas emergências.

Marchas, grupos, associações, festas, hortas, ocupações, ações e criações mil constituem a irrupção singular de novas subjetividades preta, LGBTQ+, trabalhadora, periférica, feminista, indígena, múltiplas que desperta medo (todos os levantes brasileiros foram seguidos de uma brutal repressão – a revolta do malês de 1835 como um dos inúmeros exemplos). O golpe (que segue) como uma peculiar contra-revolução, desencadeada pelo temor da exuberância vital dos corpos livres, insubmissos, descolonizados, não domesticados. Daí as reações identitárias (branca, masculina, heteronormativa) que pululam e os ataques constantes às principais esferas de atuação (cultura e educação) dessas emergências.  Salvo exceções de pioneirismo, só nos últimos anos se começa a ouvir e ler o prefixo “afro” nos diferentes fóruns europeus, com uma conotação positiva: das artes à academia, do associativismo e ativismo aos média e às redes sociais, das associações locais comunitárias às políticas europeias.

Salvo exceções de pioneirismo, só nos últimos anos se começa a ouvir e ler o prefixo “afro” nos diferentes fóruns europeus, com uma conotação positiva: das artes à academia, do associativismo e ativismo aos média e às redes sociais, das associações locais comunitárias às políticas europeias.  Chamar-lhe Vénus era já uma das muitas distorções que o mundo do espetáculo e a ciência da época tinham aplicado a Sarah. E acrescentar hotentote mostrava também como o europeu via o resto da Humanidade em função de si próprio: aquela palavra é uma onomatopeia que designa uma espécie de gaguez, porque os nativos africanos assim designados pareceram, aos primeiros colonizadores, ser gagos; ou talvez seja a fixação de alguns sons comuns da sua língua, que soavam como “hot on tot”. Desde que a Europa fez por se desalojar da posição que tinha concedido a si própria, a de centro do mundo, chamamos khoikhoi ao grupo étnico de que Sarah Baartman fazia parte, porque este próprio assim se designa, e khoisan à sua língua, porque é esse o nome que os khoikhoi lhe dão. Já não são gagos, ou melhor, nunca o foram. Numa era pós-colonial, dizer khoikhoi implica começar a ver os elementos desta população como eles se veem a si próprios.

Chamar-lhe Vénus era já uma das muitas distorções que o mundo do espetáculo e a ciência da época tinham aplicado a Sarah. E acrescentar hotentote mostrava também como o europeu via o resto da Humanidade em função de si próprio: aquela palavra é uma onomatopeia que designa uma espécie de gaguez, porque os nativos africanos assim designados pareceram, aos primeiros colonizadores, ser gagos; ou talvez seja a fixação de alguns sons comuns da sua língua, que soavam como “hot on tot”. Desde que a Europa fez por se desalojar da posição que tinha concedido a si própria, a de centro do mundo, chamamos khoikhoi ao grupo étnico de que Sarah Baartman fazia parte, porque este próprio assim se designa, e khoisan à sua língua, porque é esse o nome que os khoikhoi lhe dão. Já não são gagos, ou melhor, nunca o foram. Numa era pós-colonial, dizer khoikhoi implica começar a ver os elementos desta população como eles se veem a si próprios.