"No problems in Africa", onda xenófoba na Africa do Sul

(Cidade do Cabo, Junho 2008)

bar Kimberley

bar Kimberley

How’s it man?, cumprimentam-se os recém-chegados ao bar-hotel Kimberley, no centro da Cidade do Cabo. Esta antiga casa de um proprietário de minas de diamantes da zona de Kimberley é hoje ponto de encontro para artistas, professores, anarquistas, corações partidos e ex-combatentes que, à hora do special drink, discutem arte, política e cantam as canções old school que passam no ecrã de TV. Por entre a convivialidade de bar jorram insultos, ironias, projetos artísticos e planos de vida. Nalguns, o desânimo e a vontade de sair de uma África do Sul que dá tenebrosos sinais de crise, depois da violência, em maio de 2008, contra imigrantes e refugiados; noutros, a necessidade de defender a cosmopolita e multicultural Cidade do Cabo, composta por negros, mestiços, brancos, asiáticos, muçulmanos, judeus, protestantes e católicos. Em todos, a certeza de que no bar Kimberley, a qualquer hora do dia, haverá sempre alguém para conversar.

Edifícios vitorianos e experiências recentes de arquitetura. O centro da cidade vive num ambiente de Primeiro Mundo. Prima a organização, as regras da Commonwealth, os carros à esquerda, a politeness para com os turistas. A África do Sul, o mesmo país que foi banido dos Jogos Olímpicos por razões políticas até 1992, prepara-se para o Mundial de 2010 bem apetrechada de estádios, comboios rápidos e infraestruturas de turismo.

Por vezes, a Cidade do Cabo parece viver dentro do slogan para carros dos anos 60 que mostrava a ligeireza da vida de uns poucos sul-africanos: barbecues, rugby, sol, Chevrolet… Porém, fora da África funcional que cuidadosamente afastou a miséria lá para os confins, por detrás da luz que desce das montanhas com nome de mesa (Table Mountain), desalojando os pobres do centro, a realidade é outra. Percebemos o sentimento de Mandela quando, nos anos 40, descobriu o sofrimento da exploração na golden city Joanesburgo e entregou o peito à luta política. E agora, nesse mesmo país de Nadine Gordimer e de J. M. Coetzee, africanos ou, antes, os kwerekwere – termo ultrajante para «estrangeiro» são queimados e mortos.

long street, Cape Town

long street, Cape Town

Do shebeen para a galeria

Em Gugulethu, que não é um subúrbio problemático nem oferece visitas guiadas «étnicas» para turistas ávidos de «diferença», como acontece no simbólico Soweto, só vivem negros. As casas de zinco e materiais baratos ostentam murais do género realismo soviético mas com ídolos jamaicanos e frases de promessas falhadas do Congresso Nacional Africano (ANC): «Um contrato com o povo para criar trabalho e combater a pobreza.»

Ali conheço o Gugullective («gugu» significa orgulho na língua xhosa) e o artista-curador que o dinamiza, Onati. Por baixo do boné rastafari sobressai o entusiasmo pela criação de um espaço onde, desde 2006, jovens do subúrbio (e uma ou outra norte-americana de alguma ONG) se reúnem para concertos, conversas e exposições. O coletivo, alargado a artistas dos bairros Langa e Khayelitsha, pretende realizar projetos criativos, praticando arte como coesão social nas comunidades, «coisa difícil e negligenciada num quotidiano de crime e de problemas financeiros», conta Onati. Para isso, foi construído um cubo branco e preto que faz as vezes de galeria no quintal de um bar. Numa exposição coletiva em diálogo com o centro, coprodução com a galeria Blank Projects, desafiou-se a representação pejorativa e inestética dos shebeens, espaços informais de bebida, levando peças de um desses bares, o Mlamli’s Shebeen, para uma galeria da cidade. Evocava-se assim a ausência de artistas negros nas galerias e espaços institucionais, aos quais também os residentes de bairros como Khayelitsha e Gugulethu têm pouco acesso.

Onati vai interrompendo a conversa sobre o racismo nos locais de trabalho para cumprimentar amigos, pontuando as palavras com aquele estalo de língua xhosa, uma das nove línguas nativas oficiais praticadas e aprendidas a par do inglês ou do africânder. As etnias são bem demarcadas pela língua. Talvez por isso na África do Sul não se compreenda o facto de angolanos ou moçambicanos falarem entre si o português, a língua «do colono». Ao lado, uma enorme fila de gente espera vez para pagar a conta da eletricidade, comprada a retalho por dias e zonas da casa: pode-se pagar 10 rands, que dá apenas para uma lâmpada; com mais um bocadinho já se liga o frigorífico ou a televisão.

Estrangeiros fora de prazo

Financiada pela fundação suíça Pro Helvetia, que coordena projetos de interação cultural em vários países da África Austral e no Egito, a residência artística do angolano Kiluanji Kia Henda insere-se nesta linha de diálogo centro-periferia e culmina na exposição simultânea em duas galerias: a Blank Projects e a do bairro Gugulethu. Com um estúdio montado na pitoresca Bo-Kaap, zona originalmente habitada por escravos da Índia, Madagáscar e Sri Lanka, Kiluanji fotografa imigrantes.

Kiluanji Kia Henda, 2008. Expired Trading Products, mixed media, photography print on woven bag, 120cm x144cm. Cortesia da Colecção Rui Costa Reis

Kiluanji Kia Henda, 2008. Expired Trading Products, mixed media, photography print on woven bag, 120cm x144cm. Cortesia da Colecção Rui Costa Reis

Agora que crescem interrogações sobre os efeitos das mobilidades e identidades na passagem de regimes opressivos para democracias pós-conflito, não poderia ser mais pertinente questionar o tratamento dos imigrantes como «produtos perecíveis que, uma vez caducados, retornam ao ponto de origem, enterrados ou incinerados», refere o artista. Já nos anos 90, em Joanesburgo, para onde Kiluanji foi estudar para fugir à guerra civil angolana, sentira a sociedade racista sul-africana. Por estes dias, na ressaca da explosão de violência contra estrangeiros, anda de coração apertado pelos amigos angolanos que, no «gueto», acordaram com o cheiro a pneus e casas queimadas.

Kiluanji Kia Henda, 2008. Nuclear Barbecue (da série Nuclear Garden of Mr.Young), Cape Town, digital chromogenic print on matt paper, 120cmx188cm.Além do projecto Nuclear Garden of Mr. Young, sobre a proliferação nuclear e os seus usos, Kiluanji imprimiu fotografias de imigrantes africanos em sacos de produtos comerciais que trouxe de Angola. Uma delas, de corpo inteiro, a de um porteiro angolano numa discoteca da Long Street do Cabo, para onde foi viver após uma das mais sangrentas batalhas das Lundas. O porteiro imigrante faz planos para regressar a Angola. Sente que a sua presença aqui «já caducou». Lamentam que, num contexto de crise económica e corrupção, a corda rebente sempre para o lado mais fraco, como bode expiatório da miséria do povo. Revolta-os especialmente por isto se dar num país que, na sua história, foi acolhido por imensos países africanos.

Kiluanji Kia Henda, 2008. Nuclear Barbecue (da série Nuclear Garden of Mr.Young), Cape Town, digital chromogenic print on matt paper, 120cmx188cm.Além do projecto Nuclear Garden of Mr. Young, sobre a proliferação nuclear e os seus usos, Kiluanji imprimiu fotografias de imigrantes africanos em sacos de produtos comerciais que trouxe de Angola. Uma delas, de corpo inteiro, a de um porteiro angolano numa discoteca da Long Street do Cabo, para onde foi viver após uma das mais sangrentas batalhas das Lundas. O porteiro imigrante faz planos para regressar a Angola. Sente que a sua presença aqui «já caducou». Lamentam que, num contexto de crise económica e corrupção, a corda rebente sempre para o lado mais fraco, como bode expiatório da miséria do povo. Revolta-os especialmente por isto se dar num país que, na sua história, foi acolhido por imensos países africanos.

Nação arco-íris

Impossível não pensar na grande ironia que é ver a África do Sul, a «Nação Arco-Íris» segundo o arcebispo anglicano Desmond Tutu, transformada no país mais xenófobo da África contemporânea. Lembremos a viagem pelo continente que Nelson Mandela fez em 1961 em busca de alianças solidárias para a luta anti-Apartheid, apoiada pelo Botsuana, Tanzânia, Gana, Etiópia, Guiné, Serra Leoa, Senegal, Tunísia, Marrocos. Lembremos a Comissão de Verdade e Reconciliação, que amnistiou os crimes cometidos durante o Apartheid com o objtivo de se poder permanecer no país em paz.

Que se passa, então?

Os jornais falam de uma grave crise de liderança. A geração que fez a luta – professores, advogados, clérigos – pensou que com a democracia, em 1994, tudo estava ganho e voltou para as suas vidas (muitos são empresários), deixando, eles que têm educação e que são (com os seus filhos) a classe média de hoje, o país entregue à corrupção. «Andou-se a brincar com o fogo», comentário de rua. As estruturas civis são fracas para colmatar a pobreza, a sida, o crime, a falta de alojamento, e a revolta é violenta.

Kiluanji Kia Henda, 2008. New Shipment, photomountage, 130cm x130cm. Cortesia da Colecção Rui Costa Reis

Kiluanji Kia Henda, 2008. New Shipment, photomountage, 130cm x130cm. Cortesia da Colecção Rui Costa Reis

Sucedem-se debates na rádio, nos jornais, apelos à união dos africanos, contra a vergonha da imagem que o mundo criou de uma África do Sul xenófoba e negrófoba. Mas, por muito que se tente compreender as razões, sobressai a perplexidade e a irracionalidade nisto tudo. Não se consegue falar dos problemas uns dos outros, e uns e outros são realidades verdadeiramente paralelas acotovelando-se sem se encontrarem. É recorrente o comentário sobre a preguiça dos negros sul-africanos, só as mulheres – as mais prejudicadas numa sociedade machista e racista – trabalham, eles não sabem comunicar por não terem educação. Já o malauiano ou o zimbabuense que escolha a África do Sul para viver facilmente arranja trabalho de atendimento ao público: restaurantes, hotéis, táxis, merecendo mais confiança por parte dos patrões (e mais permeabilidade à exploração). O desemprego, que ronda os 40 por cento, afeta maioritariamente a população negra, que, em consequência do Apartheid, ficou para trás profissionalmente, e hoje acusa os estrangeiros de lhe roubar trabalho – até os professores de Matemática e Ciências têm de vir do Uganda, da Índia e do Egito. Já os estrangeiros, na lógica de «começar tudo de novo» própria das terras enérgicas de possibilidades, agarram as oportunidades – e são cinco milhões os estrangeiros africanos na África do Sul.

Campus Bay

Em Campus Bay, praia de areia fina que mistura águas do Atlântico e do Índico, perto do cabo da Boa Esperança, avistam-se gaivotas e crianças loiras, mas também japoneses a tirar fotografias, negros ao estilo MTV, esplanadas de brancos que bebem cocktails e batidos. Poderia ser Miami, não fosse ao longe a visão da ilha Robben, onde Mandela esteve 18 anos encarcerado. Pelo areal caminha Spelila, arrastando um cesto e um vestido de panos africanos. Senta-se a mostrar o seu ganha-pão: tartarugas e hipopótamos executados com arame e missangas. É zimbabuense, o marido ficou em Harare, e ela, apesar do medo da violência física ou de lhe roubarem o pouco que tem, abdicou do campo de refugiados por não poder deixar de trabalhar para alimentar os cinco filhos. Apanha todos os dias o autocarro em Khayelitsha (que, ironicamente, em xhosa quer dizer «a nossa nova casa»), no Cabo Ocidental, para ir vender naquela praia e nas marisqueiras sofisticadas.

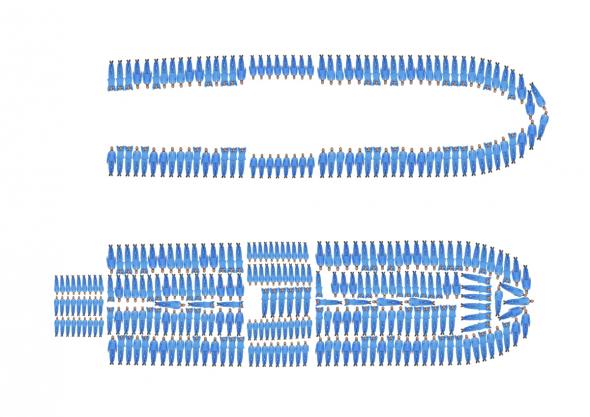

manifestação de somalis

manifestação de somalis

É a persistência dos imigrantes. Todos os meses chegam quinze mil zimbabuenses à África do Sul, muitos deles ilegais, pela fronteira de Musina, junto do rio Limpopo. Fogem da ditadura, da pobreza, e, quando são apanhados, voltam para trás e «começam tudo de novo». O artista Pieter Hugo, cujo trabalho é sempre muito político, apresenta uma série fotográfica sobre a fronteira, Mesina/Musina, captando a vida tensa em transição: os que estão de passagem e os habitantes, o arame farpado, os tropas, o papelão que se usa para dormir num lugar temporário, a prostituição, os negócios, toda a vida açoitada de uma cidade de fronteira.

De volta à cidade, uma manifestação de somalis, o grupo mais atacado na zona do Cabo, pedem ajuda à ONU para saírem do país que os amedronta. Queixam-se de que, ao todo, já foram assassinados 472 e que as suas lojas foram saqueadas em fúria e desespero. Irónico que estas reações acabem por se auto-prejudicar, nem que seja por razões económicas: o leite mais barato no bairro de lata é vendido pelos somalis, e agora eles estão a ir-se embora. Os pequenos negócios e a experiência de negociantes como os somalis criam invejas, porque se instalam rapidamente, abrem um boteco, arranjam produtos muitas vezes não pagando taxas e alugam uma pequena loja no centro – o que revolta os outros comerciantes nacionais.

Pan-africanismo: utopia?

https://www.buala.org/sites/default/files/imagecache/full/africa_sul_kil..." alt="Kiluanji Kia Henda, 2008. Some say we are in África,

digital chromogenic print on matt paper, 150cm x100cm." width="590" height="392" />

Os bairros em redor da Cidade do Cabo não sofreram tanta violência como Joanesburgo ou Pretória, onde se cometeram as maiores atrocidades humanas no último mês de maio. Certas zonas do país continuam um barril de pólvora. Para onde foi o grito de união daqueles a quem Frantz Fanon chamou Os Condenados da Terra, os «negros», que não são uma cor em especial (tal como o termo black na Inglaterra dos anos 80 incluía todos os de origem não britânica), mas metáfora de uma humanidade oprimida? Que aconteceu à tomada de consciência que provocava a «emoção de ser visto» de que falava Sartre em «Orfeu Negro», prefácio à Antologia da poesia negra e malgaxe, organizada por Léopold Sédar Senghor? E o desejo de desalienação que outros escritores da Negritude, como o afro-americano W. E. B. Dubois e o martinicano Aimé Césaire, cantaram, empenhados em resgatar a autoestima dos africanos?

Se em termos económicos e políticos são imensas as contradições dos processos emancipatórios dos países africanos, a reflexão cultural dá pistas para o debate. Estruturas como as bienais de Dacar, Bamako e a Trienal de Luanda, ou publicações como Revue Noire, Drum, Présence Africaine, Transition, CoArt News, NKA ou Art South Africa criaram condições para que a discussão da arte africana contemporânea deixasse de ser uma abstração ou um debate feito pelos outros.

Ntone Edjabe, além de DJ nos bares da Long Street, cujas noites de afro-jazz fazem jus à memória de Miriam Makeba, é editor da revista Chimurenga, publicação pan-africana com sede no Cabo cujo nome quer dizer «luta contra a injustiça» em zimbabuense. Neste momento constrói um arquivo online das revistas africanas, culturais e literárias, vivas ou extintas, que tenham sido plataformas para a oposição, ou veículos de publicação de arte, novas escritas e ideias sobre África. Para Ntone: «Se o pan-africanismo é uma utopia, estou totalmente imerso nele, não como ideologia exclusiva mas como modo de falar para si sem se desligar de falar com e sobre o mundo.» Quanto aos recentes ataques, não tem nada a acrescentar ao que Fanon escreveu e disse, e acaba de publicar uma peça do egípcio Hassan Khan, Read Fanon You Fucking Bastards.

Para Sue Williamson, artista, crítica de arte e fundadora da revista ArtThrob, o pan-africanismo é possível. No seu livro Untitled South African Art contempla o percurso das artes desde o início do movimento de resistência (anos 60) até à tendência mais experimental de hoje. Kendell Geers, Marlene Dumas, Moshekwa Langa, Berni Searle ou William Kentridge são nomes conhecidos no mercado internacional artístico. A autora explica que o fascínio que a arte sul-africana exerce hoje no mundo, depois dos essencialismos das relações de raça, do engajamento com questões sociais, da experimentação e laboratório de relações humanas pós-1994 com a democracia e o fim do Apartheid, não pode ser separado da onda de entusiasmo com a arte da periferia, do boom global das artes não ocidentais, o que inclui os gigantes China, Índia, Brasil ou África em geral.

Com o colonialismo e o Apartheid, a xenofobia é um fenómeno com longa história neste país. A violência não surpreende Sue Williamson, que a coloca no quadro de luta de classes: «Dada a enorme desigualdade entre os que têm e os que não têm, estar num constante estado de pobreza pode levar à loucura.» Já em 2002 tinha produzido uma série de vídeos, Better Lives, que contava histórias das dificuldades dos imigrantes. Também em 2002, o historiador de arte Rory Bester comissariou a exposição multimédia Kwere Kwere: Journeys into Strangeness (kwerekwere, o tal insulto para designar os estrangeiros). Tratava-se de uma intervenção sobre a crescente violência contra os estrangeiros, a partir de experiências de refugiados e exilados políticos, e incluía trabalhos entre o fotojornalismo e o documentário de artistas como Penny Siopis, David Goldblatt, Paul Weinberg, Santu Mofokeng, Themba Hadabe e Zola Maseko. Algumas imagens foram feitas pelos próprios refugiados da campanha The Roll Back Xenophobia, questionando precisamente a noção de representação do estranho e do estrangeiro: quem representa quem, quem é silenciado. Como se cria o «outro» numa lógica de exclusão ou inclusão? É tudo uma questão de fronteiras, uma vez mais.

As galerias programam as suas inaugurações em simultâneo. E é nessa correria entre espaços que vamos parar à Goodman Gallery, uma das mais antigas e que agora se instalou em Woodstock, seguindo o êxodo gentrificador de outras do centro para aquela zona industrial da cidade. Aí tem lugar a exposição Power Play, uma reunião de artistas consagrados e emergentes que «brincam», com propósitos sérios ou subversivos, com questões ideológicas, religiosas e ambiguidades culturais. Entre outras peças, há serigrafias de Moshekwa Langa sobre as relações entre desejo e sexualidade, migrações e tráfico, desporto e arte.

galeria em Woodstock, Cape Town

galeria em Woodstock, Cape Town

Uma imagem de muçulmanos fardados a rezar e a beber Coca-Cola poderia ser um anúncio de publicidade, mas é uma das fotografias dos gémeos Hasan e Husain Essop, que trabalham as oposições entre crenças e sistemas culturais, entre políticas do espaço público na Cidade do Cabo e conflitos globais, pela perspetiva da juventude muçulmana. Um trabalho do artista zimbabuense Dan Halter é tão minúsculo que só à lupa conseguimos vê-lo: um bago de milho com a inscrição «só com a barriga cheia se pode pensar em arte», na linha da sua habitual reflexão sobre a crise de poder que precipitou a fome e a migração maciça de zimbabuenses.

As obras refletem preocupações do mundo político, mas o mais comum na nova geração é a abordagem irónica pós-moderna que anuncia um certo cansaço com o problema da convivialidade e, sobretudo, com a questão da raça, preferindo deixar a história de lado para olhar para o presente e para o futuro. Um crítico de arte sul-africano, Andrew Lamprecht, dizia numa conferência na Trienal de Luanda em 2006 que, para esta geração, «já não há um edifício enorme a ser destruído e as batalhas têm de ser individuais». O que é um novo tipo de intervenção –more refreshing, adjetivo que muito se ouve por lá. Otimista, talvez. Entretanto regresso ao bar para mais uma conversa e o último projeto que de lá sai é da autoria de Ed Young, que fundou com amigos o coletivo Happy Artists. Chama-se No problems in Africa.