A negritude em Portugal com outra perspetiva analítica, conversa com os autores de Tribuna Negra

José Pereira, Cristina Roldão e Pedro Varela, foto de Marta Lança

José Pereira, Cristina Roldão e Pedro Varela, foto de Marta Lança

Marta Lança: Começando pelas fontes, quais foram as vossas fontes principais?

Cristina Roldão: Por um lado, as fontes têm a ver com o arquivo colonial, relacionadas por exemplo com instituições do Estado Novo. Depois procurámos sobretudo trabalhar com os jornais negros, de Lisboa, que têm a particularidade de fazerem uma crítica ao colonialismo português e comunicarem entre pessoas negras em diferentes espaços. O livro disponibiliza um mapeamento muito detalhado e sistemático da imprensa negra. Não só portuguesa como a imprensa negra internacional pan-africanista, brasileira ou do marxismo negro, que faz referência à realidade portuguesa ou à realidade do império português.

ML: Exemplos da empresa internacional referida?

CR: O The Crisis, o The Negro Worker, o The Negro World da UNIA (Universal Negro Improvement Association and African Communities League) e o Getulino.

ML: Como é que esses jornais circulariam até Lisboa?

José Pereira: Os navios transportavam muita coisa, inclusive livros e jornais. Com algum desenvolvimento dos meios de transporte, por força da revolução industrial, não é difícil imaginar que houvesse circulação de ideias por cá através da imprensa, e da literatura. O jornal O Negro tem excertos por exemplo da Cabana do Pai Tomás, faz referência à Revolta da Chibata (Brasil, 1910). É plausível imaginar que, pelo menos, os jornais The Crisis e provavelmente o Negro Worker ligado ao marxismo negro, chegariam a Lisboa e se calhar até a Angola e Moçambique. Mas não analisámos evidências que nos permitam tirar conclusões sobre isso.

ML: Estamos na Primeira República, numa atmosfera em que os debates sociais eram pautados pela imprensa, que refletia o que se passava nas organizações, coletivos e espaços de encontro. Outra fonte de informação, ou principal orientação, será o Mário Pinto Andrade, especificamente o seu livro As Origens do Nacionalismo Africano. Consideram-no um pioneiro dos Estudos Negros interdisciplinares, algo inexistente em Portugal, pela importância da sua obra e percurso. Andrade pertenceu à geração das independências e procurou as origens dos movimentos nacionalistas (na geração “protonacionalista”). Vocês, ativistas antirracistas do século XXI, também fazem uma retrospectiva do movimento, ou seja, encontramos uma postura paralela na busca de si próprios e do coletivo.

Pedro Varela: As Origens de Nacionalismo Africano sai em 1997, já depois de Pinto de Andrade morrer. É um livro inacabado, mas na verdade vinha de uma investigação que o autor começou a fazer nos anos oitenta. Pelo que percebemos, Mário Pinto de Andrade estava na Guiné, tinha um cargo no governo da Guiné quando se dá o golpe de estado do Nino Vieira, era Ministro da Cultura ou, melhor, Comissário do Povo. O seu livro é um guia para nós porque estão lá muitas referências, e o desenvolvimento do pensamento sobre esta geração, o início para entendermos esta geração. Fomos ainda buscar material ao arquivo, por exemplo quando em 1984-5, Mário Pinto de Andrade vai dar umas conferências a Cabo Verde e a São Tomé e Príncipe, onde fala desta geração com muitos dados. Apesar de Mário Pinto Andrade ter feito um trabalho mais abrangente, as origens do nacionalismo africano, olhando para todos os territórios ocupados, grande parte do livro é dedicado à geração de Lisboa. Imagino que ainda haja muito por investigar no seu arquivo, porque ele entrevistou pessoas que pertenciam ou que conheceram pessoas desta geração.

ML: E Andrade já oferece uma leitura panafricanista das alianças e do internacionalismo negro?

ML: E Andrade já oferece uma leitura panafricanista das alianças e do internacionalismo negro?

CR: Até certo ponto. Estamos a seguir as pistas que ele deixou no que toca ao internacionalismo negro, mas o nosso livro traz pistas novas pelas possibilidades de aceder, por exemplo, ao arquivo do Du Bois. Focamo-nos grandemente no internacionalismo negro: Qual é o lugar por exemplo da sessão de Lisboa do III Congresso Pan-africano no conjunto do movimento pan-africanista? Do que foi possível analisar, se calhar não chegamos exatamente à mesma conclusão que o Mário Pinto de Andrade. Conseguimos perceber melhor os bastidores da construção daquela conferência. Há forças distintas e tensões envolvidas. A sessão de Lisboa dá-se num momento muito específico da história daquele movimento e é muito expressiva do que estava a acontecer. Aquilo que parecem acidentes de logística, atrasos, quando se começa a olhar para a correspondência entre Du Bois e José de Magalhães, ou com outras figuras da organização, percebemos que não é apenas uma questão logística.

ML: Podem fazer uma síntese (para os leitores terem curiosidade e irem perceber melhor no livro) das posições e linhas de força articuladas nesse internacionalismo? É interessante perceber-se o que estava em jogo e alguns dos posicionamentos, designadamente de Marcus Garvey, de Diagne, e de W. Du Bois, que vem de um mundo mais visivelmente segregado nos Estados Unidos e encontra na Europa maior abertura. Du Bois terá tido alguma complacência sobre situações de desigualdade racial e racismo?

JP: Não sabemos. Nós colocamos questões acerca do que o terá levado a assumir certas posições que, aos nossos olhos, poderiam à primeira vista parecer estranhas. Mas é preciso dizer que os companheiros de luta de Du Bois em Lisboa, se assim os podemos designar, estavam muito atentos para o racismo em Portugal. E vão denunciá-lo nas páginas dos jornais. E vão tomar posição acerca de um outro debate que se desenvolve à escala internacional sobre categorias raciais, sobre darwinismo, “raças superiores”, “raças inferiores”. Isso vai aparecer nas páginas da imprensa negra de Lisboa. É preciso bater nesta tecla porque isto não pode ser esquecido nas discussões contemporâneas que vamos tendo sobre racismo. Genericamente são identificadas duas correntes principais no pan-africanismo: a corrente do Du Bois e a corrente do Marcus Garvey. Falo entre 1911 e 1927, estou a arriscar esta cronologia porque, depois a partir de 1927, o congresso em Nova Iorque já decorre do refluxo do pan-africanismo de Du Bois, e o Marcus Garvey já tinha passado por um processo de prisões, fora solto da prisão nos Estados Unidos por um indulto presidencial e deportado. Enfim, estas duas correntes estavam em refluxo. Depois há a questão do marxismo negro que era um percurso um pouco à parte delas.

ML: Vocês colocam o marxismo como uma espécie de reconfiguração do internacionalismo negro.

CR: É um dos braços do internacionalismo negro da época.

ML: Que, mais tarde, influenciará bastante os movimentos de libertação, etc…

JP: Não dizemos isso. É uma pista que corre à parte sim. Talvez precisemos de perceber um bocadinho mais, aliás, tudo isto é passível de estudo mais aprofundado. Temos estas duas correntes, ambas passaram por Lisboa, uma não queria de todo diálogo com estruturas coloniais mas sim construir uma sociedade negra no mundo à parte da sociedade branca, e falava do retorno a África. Era a corrente do Marcus Garvey. A corrente do Du Bois seria mais conciliadora, pode ser entendida como alimentando algumas esperanças nos sistemas coloniais. Temos de contextualizar que o Du Bois vem de uma sociedade onde a segregação era violentíssima, onde havia linchamentos, onde havia leis de separação entre brancos e negros. Os Estados Unidos tinham saído há pouco da guerra civil norte-americana e do abolicionismo. Portanto, está tudo marcado. O Du Bois vem conhecer a Europa. Depois, há outra corrente, de altos dirigentes afrofranceses, afrobelgas, do Blaise Diagne, que estavam ligados às administrações coloniais dos respectivos países. Diagne foi deputado, um alto quadro da administração colonial francesa. Ainda temos o José de Magalhães que, como mostramos no livro, estava mais próximo do Blaise Diagne do que propriamente de Du Bois.… Por causa da origem social mais ou menos similar e de terem algumas ligações com o colonialismo que, apesar de tudo, o Du Bois não tinha.

José de Magalhães na Marinha no final do século XIX

José de Magalhães na Marinha no final do século XIX

CR: Quando vamos analisar como se chega à conclusão que Lisboa vai receber a segunda sessão do III Congresso Pan-africano percebemos muitas das relações com o Blaise Diagne, com o Paul Panda Farnana, com essa elite negra que está na administração colonial na Europa e circula entre metrópoles e espaços coloniais. É com eles que Nicolau Santos Pinto, da Liga Africana, se vai encontrar. Sabemos isso porque ele anuncia num dos jornais, que um “evento maravilhoso vai acontecer” e descreve como isso foi acordado durante a sua estadia em Bruxelas e em Paris. É interessante pensar que, para Du Bois, se calhar Lisboa não era a sua primeira opção. Enquanto norte-americano, e tendo os congresso anteriores (1919 e 1921) já ocorrido na Europa, estrategicamente estava a pensar noutro tipo de contexto geopolítico. Já para os franceses ou para os franco-belgas se calhar interessava muito mais um espaço europeu próximo das suas realidades e interesses, como Lisboa. Outro fio de análise que nos deu muito gosto de seguir, foi perceber a possibilidade, ou pelo menos tentar, estabelecer cenários de uma possível relação com o marxismo negro e com o George Padmore. Fazemos isso quer através de elementos que encontramos nos jornais, quer através do evento (que acabou por nunca ter lugar) que iria acontecer em Lisboa, já no final dos anos 1920 à entrada dos 1930, portanto, já depois do golpe militar. Eles estão a tentar organizar o Congresso dos Negros de Todo o Mundo.

ML: E aí o José de Magalhães já não é uma das figuras chave, como no II Congresso com a Liga Africana.

PV: A Liga está nesses congressos do Du Bois, mas no momento do Congresso dos Negros de Todo o Mundo, o José de Magalhães parece já estar um bocado fora do “movimento”. Nesse momento, destaca-se João de Castro, do Partido Nacional Africano, que já existia anteriormente mas que, no fim dos anos vinte, vai ter mais jornais…

ML: José de Magalhães e João de Castro começam juntos e depois desentendem-se. Às tantas vocês tentam analisar quem esteve mais ligado à Liga Africana e ao Partido Nacional Africano à luz das diferenças das origens ou do tipo de abordagem. Sendo a Liga mais de uma certa elite ou de lobby e o Partido Nacional Africano (de João de Castro) mais radical, simpatizante do garveyismo, e que começa a ser crítico da Liga. Estas tensões internas são muito interessantes, porque mostram que nem toda a gente pensa da mesma maneira e que são elas que fazem a roda girar.

CR: É uma discussão interna que vem decorrendo. Não se está a conversar só com as instituições coloniais.

ML: E mostra que entre os agentes dessa discussão e no movimento existem várias linhas de pensamento. A imprensa reflete essas críticas e conflitos?

PV: De modo muito resumido, o nosso estudo começa em 1911 quando é lançado o jornal Negro. Em 1912 é criada a Junta de Defesa dos Direitos de África. Nessa época, várias das figuras estão nessa organização, nomeadamente o José de Magalhães, o João de Castro que virão a ser opostos, o Ayres de Menezes, o Marcos Bensabat…

Jornal O Negro (1911)

Jornal O Negro (1911)

ML: Que eram quase todos santomenses?

PV: Quando falamos desta geração uma grande parte deles eram santomenses. José de Magalhães nasceu em Angola, como também a Georgina Ribas. A Liga Africana foi criada nos anos vinte e percebemos que as tensões que existiam nos congressos pan-africanos vão atingir também Portugal, isso vai contribuir para uma fractura do movimento. O que propomos no livro é que a Liga Africana e a Partido Nacional Africano opunham-se: aparentemente o Partido Nacional Africana (PNA) tinha uma linha mais radical do que a Liga Africana.

Apesar das suas origens de classe serem muito semelhantes, provavelmente as pessoas da Liga Africana estavam melhor estabelecidas em Portugal do que as do PNA. O Partido Nacional Africano tinha posturas mais radicais, no que era o movimento negro e o movimento pan-africanista da altura. Parece, pelo menos pela imprensa, mais identificado com a linha da UNIA e do Garvey. Já a Liga Africana está mais identificada com os congressos pan-africanos de Du Bois, Diagne. Mas na prática não era assim tão evidente que uns fossem da linha do Du Bois e outros do Garvey…

ML: Não era tipo jogo de futebol…

CR: Por exemplo, quando pensamos no garveyismo e no que aconteceu nos Estados Unidos ao nível desse movimento, estamos a falar de um movimento de massas e que chegava à classe trabalhadora negra em peso…

ML: Mas por cá as questões laborais não se fizeram sentir, pois não?

CR: Não temos evidência de que o Partido Nacional Africano tivesse uma base de recrutamento na classe operária negra. Apesar da ideia de um Portugal muito branco, há vários sinais de que havia população negra, sobretudo pobre, a trabalhar em Lisboa, e procuramos deixar no livro várias pistas sobre isso.

ML: Os Congressos Pan-africanos são contemporâneos à revolução bolchevique, estou a pensar se, no meio do debate de consciência e lutas de classe, já se falaria de “proletariado negro”?

PV: Há um artigo do jornal A Mocidade Africana, intitulado “Mundo Negro: o proletário negro”, que retrata este setor em Lisboa.

ML: O que é que influenciou mais esta geração: as alianças internacionais ou as insurreições que vinham das colónias em África? Ou como é que isto se conjuga?

ML: O que é que influenciou mais esta geração: as alianças internacionais ou as insurreições que vinham das colónias em África? Ou como é que isto se conjuga?

CR: É um caminho de conjugação.

PV: A Liga dos Interesses Indígenas de São Tomé é anterior à Junta de Defesa dos Direitos de África, em Lisboa, o movimento político de São Tomé vai ser muito influente na realidade desta geração, porque muitos deles vêm de lá.

ML: Mas davam atenção ao que se estava a passar em África? Estes jornais faziam crítica ao colonialismo, uns mais que outros, mas também nomeavam e refletiam sobre as resistências que existiam por lá, nas Campanhas de África etc. As resistências por lá eram tidas como inspiração para os negros da diáspora?

JP: As coisas estão combinadas. Neste livro procurámos (depois quem ler avaliará se fomos bem sucedidos) ter em conta que o mundo da chamada Metrópole e o mundo dos territórios ocupados por Portugal em África não são realidades estanques, estão em comunicação. Para nós é uma evidência visto que estas pessoas vieram ainda crianças de África para Lisboa. Também temos pessoas com alguma experiência política e que estão em Lisboa a desenvolver trabalho militante, trabalho ativista. E temos ainda, por exemplo, o Ayres Menezes, que esteve na fundação do Negro e que terá chegado à conclusão “Porque é que nós estamos aqui em Lisboa se o trabalho precisa de ser feito em África?” A atividade política em África alimenta a atividade política em Lisboa que, por sua vez, alimenta a atividade política em África. Portanto, há um vai e vem constante, mas há outra coisa. A discriminação racial, quer nas colónias quer na metrópole, era sentida pelas pessoas que escreviam nos jornais e que tinham atividade política. Pela população negra em geral, claro, mas ela era refletida na imprensa e isso transparece numa série de reivindicações que tinham a ver com a realidade em Lisboa e com a realidade nos territórios ocupados em África. Por exemplo, quando o Negro fala na discriminação de alunos e alunas negras em Lisboa, está a falar de racismo em Lisboa. Quando a imprensa negra denuncia as barreiras, os limites ao acesso e à progressão na administração pública de pessoas negras com qualificações, com acesso ao ensino, quando colocadas em pé de igualdade com pessoas brancas nos territórios ocupados em África, está a refletir sobre discriminação racial nas colónias.

CR: As questões de género também, às vezes em artigos, outras através de pequenos contos (os jornais têm muitos poemas, contos, novelas) também denunciam o abuso sexual nas plantações de cacau em São Tomé. Também falam do Imposto de Palhota e como a forma de cobrança desse imposto gerou um conjunto de estratégias por parte das pessoas. No final as mulheres negras saiam prejudicadas.

ML: Nomeadamente gerou prostituição.

CR: O debate sobre o racismo, a crítica ao racismo, a noção de que existe racismo, são óbvios. Veja-se José de Magalhães, figuras com uma postura mais conciliatória, digamos assim, num discurso no Congresso de 1919 questiona “existe para aí uma pseudociência que fala de raças superiores outras inferiores, mas nós estamos cá para dizer que isto não é assim”.

ML: O debate também era a nível científico.

PV: O José Magalhães era um cientista, um médico.

CR: Voltando ao Du Bois: uma coisa é se ele percebeu o racismo que existia em Portugal e outra é o que ele decidiu dizer sobre isso. Porque ele, olhando para o panorama da altura, pode até entender e decidir estrategicamente dizer outra coisa. Mas até o José de Magalhães, num discurso do Congresso Pan-africano vai dizer que existe. Isso é crucial para que hoje nós percebamos, perante a ideia lusotropicalista de que os portugueses não são tão racistas, que essa geração e o que escreveram nos jornais, provam que as pessoas tinham muita noção de que isso não era nada assim.

ML: O Ato Colonial, em 1930, define quem são os civilizados, quem são os indígenas, todas essas demarcações, impulsiona maior ocupação em África,. A geração que vocês abordam ainda apanha os ecos disso? As exposições, a Exposição Industrial em Lisboa (1932), a Exposição colonial no Porto (1934) pós Ato Colonial são referidas e criticadas nos jornais negros.

CR: É preciso ver que a crítica deles ao colonialismo não é ainda um anticolonialismo..

ML: Pois, também aí as várias tendências. Tal como a Virgínia Quaresma, que era a favor do império.

CR: Mas a Virgínia Quaresma era uma mulher negra feminista, a primeira jornalista, mas não era do “movimento negro”, como não era a Domingas Lazary do Amaral.

PV: Entre 1926 e 1933, ao ler a imprensa desta geração é preciso ter um olhar ainda mais cuidadoso. Estamos a falar de uma época de forte repressão política. Então temos de perceber sempre que, quando eles estão a falar de qualquer coisa, podem não estar a falar plenamente ou podem ter mudado o texto ou pode ter sido proibido o texto.

ML: A partir de 1926, com a Ditadura Militar, nota-se logo na imprensa a contenção das liberdades?

Viagem de Viana de Almeida, Africa Magazine (1932)

Viagem de Viana de Almeida, Africa Magazine (1932)

PV: Aparece a Censura, começam a surgir fotografias de pessoas da ditadura. Temos de ver que também foi uma época que até setores do movimento operário podem ter sido cooptados por algum discurso da ditadura militar. É toda uma época difícil de compreender na totalidade, olhando para a imprensa. Percebemos que este movimento negro é reprimido e isso era uma coisa que não sabíamos antes de começarmos a estruturar este livro. Nós explorámos o arquivo da PIDE e descobrimos, por exemplo, que dois dos ativistas principais desta geração vão ser perseguidos. Havia a questão sobre como este movimento desapareceu? E pode ter havido alguma ligação ou não à ditadura. O que sabemos é que alguns ativistas daqueles que descobrimos nos arquivos da PIDE vão ser perseguidos pelo regime. O João de Castro, principal ativista no fim deste movimento, vai ser preso em 1941, depois vai ser perseguido nos anos cinquenta, quando ainda tenta lançar duas vezes um jornal, o Negro e Branco, que já fala de algumas independências, jornal que será apreendido pela PIDE. E o Viana de Almeida que é outro dos principais ativistas, vai ser preso em 1937. O Viana de Almeida é uma personagem interessante porque, ao contrário da maioria deles, não tinha vindo novo para Portugal. Cresceu em São Tomé, onde foi ativista, depois foi para Angola onde conheceu ativistas e, só no fim dos anos vinte é que vem para Portugal. Ainda vai ser preso em Moçambique em 1937, vai ser levado para o Forte Caxias onde fica vários meses, vai ser acusado de querer independências, de ser um marxista.

CR: E não saber isso poderia dar azo a leituras sobre a extensão da cooptação desta geração pelo poder político e colonial. Isto para nós foi fundamental. Porque apesar de existirem diferentes estratégias, umas mais conciliatórias, reformistas, outras mais críticas, na realidade houve perseguição, quer cá quer nas colónias (ainda mais).

ML: Sobre os vários estatutos e disputas dessa geração que depois acaba por desvanecer-se. Vocês avançam a suposição de que as proveniências de São Tomé, sobretudo, onde havia desde roceiros ou filhos de roceiros, e depois a pequena burguesia mais ligada ao PNA, essas diferenças de base, poderiam estar relacionadas com os tais dissensos entre a Liga e o Partido? Em relação ao que se estava a passar nas plantações, o trabalho forçado, futuramente os contratados, a Sociedade das Nações a chamar a atenção, as acusações inglesas (ainda que disfarçadas de direitos humanos), direcionadas para São Tomé. A posse de terra e as origens de classe destes santomenses condicionaram o seu olhar sobre o trabalho forçado e um regime tão opressivo como o da plantação?

CR: Com certeza, quer dizer, a origem de classe influencia sempre.

ML: Podiam ser contra a sua classe, suicidá-la, como propôs Cabral. .(risos)

CR: Isso foi um passo que só veio mais tarde, e se calhar foi preciso que esta geração esgotasse uma certa via e que outras coisas também se tivessem proporcionado. Nós notamos essas ligeiras diferenças de fração de classe entre o Partido Nacional Africano e a Liga Africana. Nós não conseguimos analisar toda a gente que participava, são sempre conjecturas, umas com mais sustentação em dados do que outras. O Partido Nacional Africano, para além deste discurso um bocadinho mais garveyista, que é também de uma certa resistência ao branqueamento, na Liga e também na linha do Du Bois isso não está tão presente, era aquela ideia: nós podemos ser tão bons, tão “civilizados”, digamos assim, como uma “pessoa branca”.

ML: O mesmo Du Bois que disse que o “problema do século XX era um problema de linha de cor”?

CR: O Du Bois viveu tantos anos e deu tantos contributos… o Du Bois do “Talented Tenth” não é o mesmo que virá depois, ele vai-se reformulando. É o Partido Nacional Africano (comparativamente com a Liga) que sistematicamente vai ter algum tipo de referência sobre para a questão de género.

A Voz de África (1929)

A Voz de África (1929)

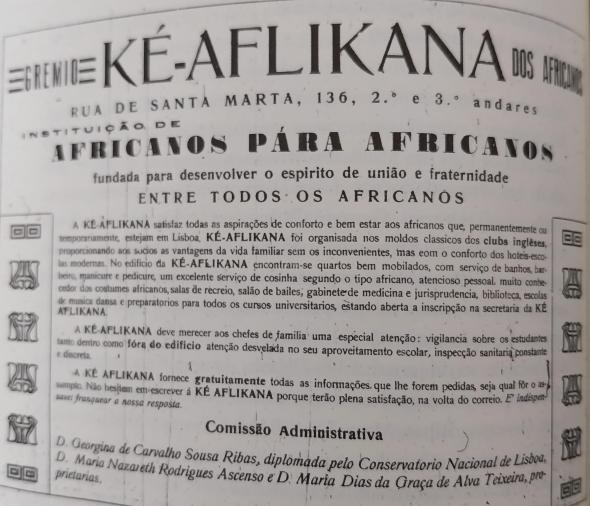

Georgina Ribas, Africa Magazine (1932)As organizações femininas negras como a Liga das Mulheres Africanas, o Ké-Aflikana, o próprio Grémio dos Africanos (Georgina Ribas está na direção, a sede é a casa dela), onde um terço são mulheres, e mulheres como Georgina Ribas, Maria Nazareth Ascenso, Maria Dias D’Alva Teixeira, estão ligadas ao Partido Nacional Africano. Também é na esfera de influência do que viria a ser o PNA que a questão do sufrágio vai ser mais acompanhada e que se vai dizer que as mulheres deviam ter direito ao voto.

Georgina Ribas, Africa Magazine (1932)As organizações femininas negras como a Liga das Mulheres Africanas, o Ké-Aflikana, o próprio Grémio dos Africanos (Georgina Ribas está na direção, a sede é a casa dela), onde um terço são mulheres, e mulheres como Georgina Ribas, Maria Nazareth Ascenso, Maria Dias D’Alva Teixeira, estão ligadas ao Partido Nacional Africano. Também é na esfera de influência do que viria a ser o PNA que a questão do sufrágio vai ser mais acompanhada e que se vai dizer que as mulheres deviam ter direito ao voto.

ML: O Mário Domingues também escreve um texto sobre o acesso ao voto das mulheres.

CR: A figura do Mário Domingues depois entra aqui de uma forma particular.

ML: Voltando a São Tomé, de onde era o Mário Domingues. A plantação é o laboratório da relação de poder colonial.

CR: Atenção que aquilo que nós hoje achamos que é colonização, a palavra colonização, eles não a entendiam exatamente nos mesmos termos. E havia uma busca por uma certa possibilidade de modernização.

ML: Mas o termo era lexicalmente muito usado pelo Estado para fora? Não tenho ideia se o programa colonial era dito como tal ou mais como “civilizacional”. Nas exposições coloniais não houve hesitação nos termos, o Monumento ao Esforço Colonizador Português é uma das provas.

JP: Os termos colonialismo e colónias têm uma história no que toca à sua utilização. Por exemplo, o Ministério das Colónias nem sempre se chamou assim, no século XIX chamava-se Ministério da Marinha do Ultramar. Mas isto não nos deve fazer perder o sentido de algo que é muito importante. As práticas estavam lá. Não há formas de relativização possíveis quanto a isto…

ML: Estava a pensar no que a Cristina estava a dizer. Se o conceito não é usado pelo poder, também o contrapoder e as contra narrativas também podiam não utilizá-lo enquanto tal, não é que práticas não fossem conhecidas ou que não tivessem noção do logro que era um programa político que se dizia “civilizacional”…

JP: Estamos a ter esta conversa com alguém que está a refletir o livro, e isso é interessante porque nos faz debruçar sobre aspectos que talvez nos tenham escapado. Mas o que quero vincar é que a reflexão sobre a prática do colonialismo está presente, embora, como tem vindo a ser dito, esta geração não é uma geração anticolonialista no seu sentido mais estrito. Temos, porém, de sublinhar as posições favoráveis à independência dos povos africanos assumidas por Mário Domingues como a grande exceção a este quadro que, de resto, conhecerá alteração significativa depois de 1945. Estes ativistas têm críticas à prática deste colonialismo, embora certos setores alimentassem a expectativa de que algumas práticas do colonialismo português poderiam ser reformadas, no sentido de trazer progresso às próprias comunidades negras que viviam nas colónias. Escolas, hospitais, estradas…

ML: E ainda a tentar adquirir direitos e não, necessariamente, a pôr tudo em causa de uma só vez?

JP: Porque esta geração não faz a crítica ao conceito de civilização, ela mobiliza o conceito achando que a civilização traz o desenvolvimento social, económico, cultural para as comunidades africanas. E vão criticar o colonialismo e as promessas da Primeira República por não terem levado até às últimas consequências os ideais da Revolução Francesa, os ideais do Iluminismo, entendido não como a aquela filosofia de matriz eurocêntrica mas como portador de desenvolvimento cultural, económico, social para as comunidades. E aqui reside a grande contribuição desta geração que tem a ver com outra coisa que estávamos a falar há pouco. Qual a relação desta geração com o trabalho forçado? Em alguns momentos vai ser de denúncia do trabalho forçado, por setores nomeadamente ligados ao Partido Nacional Africano. Porque vai ecoar uma informação, segundo a qual o Nicolau dos Santos Pinto, da Liga Africana, terá defendido que não existia escravatura em São Tomé e Príncipe. Nós não sabemos até que ponto isto foi dito nos exatos termos em que a acusação surgiu, o certo é que gerou uma discussão sobre a natureza do trabalho em São Tomé e Príncipe, e como poderia configurar trabalho forçado, situações análogas à escravatura, isto em 1921.

ML: 160 anos depois da abolição oficial da escravatura em Portugal…

JP: Atenção que o Nicolau dos Santos Pinto seria a pessoa que, dentro desta geração, teria ligações mais fortes com o sistema de plantações existentes em São Tomé e Príncipe. Mais tarde, figuras ligadas ao Partido Nacional Africano, quando surgem acusações de trabalho forçado, práticas análogas à escravatura, feitas a coberto do Relatório Ross (1925), vão tomar posições entendidas como o desmentir destas acusações.

CR: Mais uma vez, nós não temos a prova disso. Sabemos que há quem tenha acusado o Partido Nacional Africano de ter cedido.

PV: Quanto às divergências no movimento. Quando nós começámos há uns anos a pensar nisto, se calhar tendíamos mais a tomar como verdade os argumentos nas acusações que faziam uns aos outros. “O Nicolau dos Santos Pinto fez este discurso no Congresso Pan-africano a desmentir o trabalho forçado”. E tendíamos a assumir que essa acusação seria verdade. Mas, à medida que fomos conhecendo o movimento por dentro, as divergências, as disputas, em parte também de egos, etc., a gente percebe que, quando dizemos que eles foram acusados quer dizer que eles foram acusados por alguém. O Nicolau Santos Pinto é acusado de ter feito um discurso a dizer que não havia trabalho forçado, mas alguém o acusou. E não encontrámos outras evidências. O João de Castro também vai ser acusado, numa estrutura da Sociedade das Nações (anos depois de ter sido crítico do Nicolau Santos Pinto), de dizer que afinal não havia trabalho forçado, mas alguém o acusou. Depois ele escreve a dizer que não disse nada disso.

ML: E, mais uma vez, essas origens de roceiros ou filhos de roceiros, ou o estatuto de proprietários, dificulta a crítica ao que se passava em São Tomé.

CR: Eles têm origens de classe que os fazem mais propensos a não conseguir fazer uma crítica total ao trabalho forçado. Podem fazer uma crítica, se calhar aos ditos “excessos”, mas não dizem que querem o fim do colonialismo.

Nós temos um discurso do Nicolau Santos Pinto no The Crisis onde ele não refere nada sobre que em Portugal ou no Império Português não houvesse trabalho análogo à escravatura. O que ele diz às pessoas negras é que, para conseguirmos a nossa emancipação, precisamos primeiro de ter capital negro e só depois avançamos para os direitos. Outra, é preciso pensar, e isto é muito específico da realidade do império português - a posição semiperiférica - que eles estão preocupados com o facto de outras potências coloniais europeias terem pretensões de ocupar os seus territórios. Aliás, houve exemplos concretos. Portanto, para além das suas pertenças de classe, para além da opressão, para além da hegemonia e de um conjunto de ideias da época, havia sempre esta questão. A possibilidade desses territórios que estavam ocupados por Portugal, por exemplo, passarem para a Alemanha. Isso estava em cima da mesa.

ML: E o modelo de plantação era uma coisa consolidada enquanto configuração do trabalho e de pequeno estado. A casa grande e senzala, as roças com igreja, escolinha e hospital.

CR: Sim, em alguns casos não achavam pouco. Basta pensarmos que nos espaços colonizados não tens rede escola… Também estavam a pensar em escolas, em saúde, em infraestruturas.

ML: As mulheres não estiveram tão presentes na imprensa negra em Lisboa mas sim na criação de espaços de encontro, onde batiam muito na tecla da educação. Porque isso seria uma das áreas possíveis de emancipação feminina.

CR: Quando nós olhamos para o movimento negro noutros espaços, as mulheres negras e a educação é sempre um elemento.

ML: O que até converge com as feministas brancas que, no início do século, estavam muito ligadas às questões espirituais, à educação, à cultura, ao debate, como única forma das raparigas acederem…

CR: Não sei se é só às raparigas…

ML: Sim claro, mas numa instância em que as mulheres estavam a lutar por uma série de direitos, por exemplo de voto…

CR: Nós não encontramos neste “movimento” indícios disso. É preciso distinguirmos do feminismo branco, o que são prioridades para um pode não ser para outro…

ML: Até hoje…

CR: Sim, até hoje. Vemos que o Partido Nacional Africano fala sobre o movimento sufragista, mas não faz propriamente um link com as mulheres negras terem direito ao voto. Pode existir, mas não encontrámos mulheres negras a escreverem sobre isso. O único artigo que encontramos na imprensa consultada por nós, onde temos explicitamente uma mulher negra a escrever e a fazer uma crítica, ela está a fazer uma crítica aos jornais dizendo “bem, já está na hora de nós, mulheres negras… hoje não é aceitável não estarmos informadas sobre o mundo e, portanto, tem que haver um espaço para as mulheres e para as crianças dentro dos jornais negros.”

ML: Qual é o seu artigo?

CR: De Úrsula Cardoso. Percebemos que ela é negra porque ela diz nós. “Nós as mulheres negras.”

ML: Uma das ausências que vocês também denotam é a da representação de figuras populares, dos trabalhadores comuns, a configuração das massas. A imprensa negra, escrita por pessoas de determinada classe, elite, não vos deu assim tanto acesso ao povo?

CR: Mário Domingues assina o artigo “O triunfo da raça negra”, do ABC. onde tenta fazer uma espécie de retrato, apresenta a figura do estudante universitário, do jornalista, uma vendedora de cautelas, uma manicure.

PV: Aparece uma foto no artigo com trabalhadores do porto no Cais do Sodré, de Cabo Verde.

Marinheiros caboverdianos com Mário Domingues no Cais do Sodré, Notícias Ilustrado (1930)ML: A tentativa de criar um panorama do que seria s configuração da população negra de Lisboa dá-se por indução de dados. Há registo de cinco mil pessoas negras oriundss das colónias, vários usam esse número, a ser isso, dizem, representaria 8%, sem incluir os que já estavam em Portugal e que teriam vindo do Brasil.

Marinheiros caboverdianos com Mário Domingues no Cais do Sodré, Notícias Ilustrado (1930)ML: A tentativa de criar um panorama do que seria s configuração da população negra de Lisboa dá-se por indução de dados. Há registo de cinco mil pessoas negras oriundss das colónias, vários usam esse número, a ser isso, dizem, representaria 8%, sem incluir os que já estavam em Portugal e que teriam vindo do Brasil.

CR: Porque aqui não tinham em conta os naturais de cá, é como hoje.

ML: O Censos e a recolha de dados etnico-raciais deviam ter começado nessa altura. (risos)

CR: Tens população branca que era natural de territórios africanos também. E tens pessoas negras que são naturais de territórios que estavam ocupados, e tens pessoas negras que estão a nascer em Portugal. De diferentes trajetórias históricas. Há uma população antiga negra que vem da história da escravatura em Portugal, foi uma história longa e pesada. Quando nós olhamos por exemplo para Alcácer do Sal, também deixa-nos pistas para pensar. Por exemplo, José Ramos Tinhorão termina o livro Os Negros em Portugal, uma presença silenciosa, falando do branqueamento da população. Mas terá esse branqueamento sido total? Como é possível que Portugal, com um império tão grande, com o Brasil, não haja população negra continuadamente a chegar? Uns nascidos em Portugal dessa longa história da escravatura, outros que foram chegando, fruto já de outros processos históricos.

ML: E também pouco conhecimento sobre o tanto que terá acontecido após a abolição. Vocês referem a Lei do Ventre Livre (aprovada pelo Marquês de Pombal em 1763 na metrópole, não nas colónias), que criou uma série de desigualdades e de injustiças para quem tinha nascido antes ou depois dessa data.

CR: Nos Açores e na Madeira não era bem assim, depois quem era escravizado e vinha com os seus senhores vindos do Brasil que tinha a condição cá, depois sabe-se que continua a haver tráfico ilegal a seguir. Outras pessoas brancas que vinham dos territórios colonizados e traziam pessoas serviçais consigo em condição praticamente escravizada. E isso está totalmente ausente do nosso imaginário na discussão sobre o pós-abolição da escravatura. Por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil também, existe uma história do pós-abolição. Há indícios de pessoas negras que no pós-abolição estão a abandonar o interior do Alentejo e a subir.

PV: É o senhor de uma herdade a queixar-se “isto agora andam por aí pessoas a vaguear que eram antigas escravizadas”.

CR: Por exemplo, no trabalho de Isabel Castro Henriques sobre a comunidade negra no Sado, uma das hipóteses, é que Alcácer de Sá podia ter sido uma espécie de refúgio no pós-abolição para quem vinha de outros sítios, levando à constituição de uma comunidade.

ML: São as redes de migração a funcionar…

CR: E se nós não temos a certeza sobre estas coisas, pelo menos, elas permitem-nos contrapor um imaginário totalmente branco de Portugal naquela altura.

ML: De facto não faz sentido haver dez por cento da população no século XVII que depois desaparece…

CR: Com um império deste tamanho, e as pessoas a movimentar-se… Já não é o nosso período histórico, mas uma das grandes lideranças das confrarias e irmandades negras é o Pai Paulino. Ele é brasileiro, baiano, está em Lisboa com gente negra que vem de outros espaços, outros nascidos cá. Tentamos criar um imaginário possível dessa complexidade da população negra em Portugal naquela altura, embora seja necessária muito mais pesquisa. Pelo menos abrir esses cenários, abrir as possibilidades da nossa imaginação.

ML: Das confrarias vocês falam da procissão dos Pretos de São Jorge.

'Os Pretos de São Jorge' na Procissão do Corpo de Deus (1910)

'Os Pretos de São Jorge' na Procissão do Corpo de Deus (1910)

CR: Que se mantém, a fotografia no livro é de 1910, resquícios daquele outro período.

ML: Vocês formulam a ausência de conhecimento e de imaginário sobre as pessoas negras, como lacuna das identidades de Lisboa. Hoje em dia continua a haver muita gente que não se sente representada na cidade. Vocês inscrevem, mostram as ligações, tentam mapeá-las pelas ruas, organizações (num mapa no final do livro com colaboração da Ana Alcântara)… Também referem uma certa demarcação em relação ao que tem sido trabalhado até agora. Ou seja, há imensos estudos sobre colonialismo, sobre o império, estudos sobre o anticolonialismo, mas o ponto de vista é sobretudo de portugueses brancos. Há uma recusa do eurocentrismo e uma procura de novos pontos de vista na abordagem da história, o cuidado em partir de fontes produzidas por pessoas negras. Este é um dos reconhecimentos deste livro enquanto ferramenta de conhecimento para as gerações negras mais novas que estão à procura de si próprias. É um programa?

CR: Eu não lhe chamaria um programa. Mais um debruçar sobre a negritude em Portugal com outra perspetiva analítica.

ML: O desafio é fazê-lo a partir de Lisboa, para pensar tudo o resto, apesar das ramificações e influências que todos tinham. Como é que isso se prolonga da Lisboa do início do século XX para a Lisboa de hoje?

JP: Enquanto pessoas que escreveram o livro, e também a comunidade de africanos e africanas que vivem atualmente em Lisboa, estamos a tentar destruir uma realidade muito pesada que é essa questão do eurocentrismo, que se reflete no que chamamos a pesada herança colonial. Os países africanos alcançaram a sua independência mas há fenómenos, há metástases do colonialismo que persistem em nascer, em sobreviver e que resistem às terapias mais potentes que possamos aplicar. Tentando aqui aplicar uma analogia com a medicina e a fisiologia. A medicina está a tentar encontrar uma cura para o cancro e nós tentamos enfrentar essa pesada herança colonial, através do activismo político, através da investigação, através da resistência cultural, através da resistência artística, através do trabalho de produção de conhecimento que tenha um significado social, político. Estamos à procura de ferramentas que consigam aniquilar de vez o colonialismo e questionar aquilo que está na origem do colonialismo, a organização social de onde isto tudo vem.

ML: A memória coletiva é também o alvo desta tentativa de mudança.

JP: É a reconstrução ou reconfiguração de uma memória coletiva. Nós estamos a falar de uma memória coletiva que é muito unívoca, muito unilateral, aquilo que procuramos é dizer que esta memória coletiva faz-se de muitas partes diversas e muitas vezes de conflito.

CR: Estavas a perguntar como nós nos colocamos… O livro não cai de pára-quedas, surge num contexto político e social muito concreto e não é só aqui que está a aparecer um livro sobre a história negra na Europa, neste caso de Lisboa. A questão da Europa Negra está em cima da mesa. E claro que, numa história negra, não basta ter personagens negras nem basta estar a olhar de fora as coisas que as pessoas negras faziam, ou deixavam de fazer. Utilizamos muito a metáfora da “conversa interna”. O que é que a pequena burguesia está a discutir com a burguesia negra? Ou o que é que os negros em Portugal estão a discutir com os que estão em França e nos Estados Unidos? Onde é que as mulheres negras da pequena burguesia estão a colocar a tónica? É um ângulo de análise. Não se está a apagar a história do colonialismo, ele está lá. Não dá para dizer que isso não existiu, ou que não foi relevante.

ML: Dialogar com a historiografia que existe mas revê-la também nesta perspetiva.

CR: Claro e dizer que não falaram sobre estas coisas e que não deram densidade a esta realidade. Isso é um facto.

ML: No sentido em que tem sido uma historiografia mais próxima dos poderes, ou mesmo quando é crítica não abarca a perspectiva dos negros. Por exemplo, é uma grande diferença quando se fala sobre as pessoas que foram exibidas nas exposições coloniais como “aldeias indígenas”, tratá-las, como tu fazes Cristina, enquanto pessoas guineenses ou moçambicanas, e não como imagens ao serviço da propaganda.

CR: E a própria imprensa negra está a criticar isso na altura. Então, para mim não é possível falar sobre a Exposição Colonial, as aldeias indígenas e o que aconteceu com a Rosinha e tudo isso, sem olhar para o que os jornais negros estavam a escrever no momento sobre aquilo. Eles acompanharam. Agora este trabalho não se faz só a partir da academia e, portanto, a ideia de uma ciência politicamente engajada ou perante o cenário que temos de não financiamento de pesquisa nesta área, de não-debate ou pouco diálogo com estudos negros noutros espaços, é preciso uma força acrescida. E que não vem da academia porque ela não nos dá esses recursos e tende a reproduzir as relações de poder.

ML: Apesar da militância ou ciência engajada, não caem no esquema de percepção da realidade omitindo conflitos e nota-se que há cuidado para não romantizar nem criar novos heróis.

CR: Mas também não reduzi-los. Não reduzir a sua complexidade.

ML: Demonstram que as coisas eram altamente debatidas e que não estavam todos a pensar o mesmo em relação aos acontecimentos.

CR: Como é que se posicionaram na Primeira Guerra? Estavam a acompanhar tudo! Por exemplo, nos trabalhos que falam sobre a presença negra às vezes ficam só as figuras.

ML: Quase apenas caricatura.

CR: Sim estáticas, estão lá, em condições de muita sujeição, de muita violência. Isso é dito, mas parece que não há mais para contar.

ML: Com a dificuldade acrescida de que nos acervos e arquivos não deve haver muito sobre a população negra. A reconstituição de uma época onde dificilmente há fotografias, as pessoas não deixaram memórias escritas. Neste caso, basearam-se muito na imprensa que é algo muito concreto.

CR: Se houvesse mais financiamento para este tipo de pesquisa, encontrava-se, é preciso ter recursos. E dar a relevância a este tipo de pesquisa para que se possa fazer e encontrar as formas de fazer. Se calhar não vai ser da maneira que se imaginou, mas é preciso ter gente a fazer pesquisa de forma consolidada.

JP: Só desse modo é que se consegue garantir aquilo que tem sido aqui referido abundantemente, que é colocar o conhecimento científico ao serviço ou rechear o conhecimento científico das várias perspectivas que a realidade pode comportar.

José Pereira, Cristina Roldão e Pedro Varela, foto de Marta Lança

José Pereira, Cristina Roldão e Pedro Varela, foto de Marta Lança

PV: É preciso referir a importância das pessoas negras fazerem parte destes estudos. O nosso livro é escrito por duas pessoas negras e uma pessoa branca, para nós essa perspetiva negra é fundamental. Em Portugal infelizmente ainda há muito pouca crítica interna na academia sobre a importância de ter pessoas negras a estudar a história negra e a história africana. E o nosso livro deixa isso explícito.

JP: Na verdade precisamos de fazer uma revolução copernicana na forma como se estuda o colonialismo para colocar as pessoas negras no centro do estudo, da discussão, da perspetiva e da produção de conhecimento.

CR: Com isto não se está a dizer que o que se tem feito não interessa não pode é continuar a existir esta dominância. E quando se quer falar sobre “o lugar de fala”, há quem entenda que isso quer dizer que as pessoas brancas não podem falar. Não se está a dizer isso mas sim que as pessoas negras têm que estar. Uma coisa é fazer uma história sobre as pessoas negras em Lisboa, outra é falar sobre uma Lisboa negra. Como é que a própria cidade, e as suas organizações, foi influenciada por pessoas negras? Como imaginam fazer este trabalho é assim uma paixão enorme. Até agora.

PV: Uma das coisas novas que aparece no nosso livro é a relação entre este movimento negro ou ativistas negros com o que seria a esquerda ou o movimento dos trabalhadores da época. Então temos uma personagem como o Mário Domingues que vai ser fundamental no anarco-sindicalismo, e que entra numa fase posterior, já no final dos anos vinte, no “movimento negro” mas que era principalmente anarco-sindicalista. E temos o João de Castro, que foi deputado do Partido Socialista Português (nada a ver com o Partido Socialista de hoje) da época da internacional socialista. Era o partido mais à esquerda no Parlamento e ele foi o único deputado a representar esse partido no Parlamento em Lisboa. No meio disso tudo, vamos descobrir que o João de Castro fez parte das reuniões chamadas “reuniões extras sindicais”, que reuniram pessoas que vinham dos maximalistas, pessoas que vinham do Partido Socialista Português (já depois da revolução bolchevique) e anarquistas. Nessas reuniões, decide-se criar um partido comunista. E João de Castro foi uma pessoa fundamental nessas reuniões, não sabemos se ele teve relação com o futuro PCP, mas esteve nas reuniões onde se decidiu criar o Partido Comunista Português. Ao mesmo tempo isso remete-nos para a atualidade, os ativistas que depois se desligam do movimento dos trabalhadores e da esquerda, e da relação entre movimento negro com a esquerda, essas tensões existiram na época.

ML: Mais uma vez dá para fazer um paralelo entre épocas.