“Não entrego a ninguém o sonho da dignidade humana”, entrevista a Carlos Moore

Carlos Moore, etnólogo e cientista político cubano, rompeu com o regime de Fidel e lutou pela emancipação de África. Trabalhou com Savimbi, viveu de perto o calvário de Viriato da Cruz, privou com Mário de Andrade e foi angolano por um ano. Na voz e no olhar, preserva o idealismo a que chamam utopia.

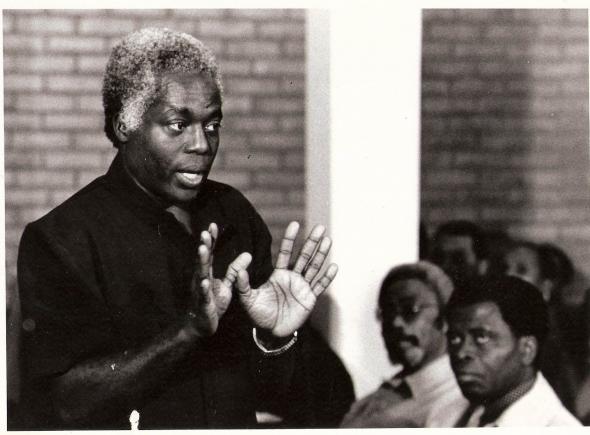

Carlos Moore, fotos de Januário Garcia

Carlos Moore, fotos de Januário Garcia

Dissidente cubano. O rótulo não lhe pesa?

Há que diferenciar. Em Cuba não houve dissidências só à direita, ao contrário do discurso oficial do regime. Eu sou um dissidente da esquerda cubana. Sou um revolucionário, mas não concordo com o regime instituído. Fidel Castro matou violentamente a Revolução de Cuba no início da década de 70. Durante os primeiros 20 anos, as ideias revolucionárias coexistiam com um regime autoritário e repressivo que tinha colocado o marxismo-leninismo como ideologia do Estado. Eu não concordei com essa identificação.

A sua posição política foi também marcada pela questão racial.

Quando alcançou o poder, em 1959, a pequena-burguesia hispano-cubana negou-se a partilhá-lo com a maioria negra, e serviu-se do marxismo-leninismo da Revolução para camuflar a dominação racial e de classes. Nessa altura, entre 35 a 45% da população era negra. Quatro anos depois, quando Fidel Castro propõe a reforma agrária e outras medidas, a situação inverte-se – cerca de 20% da população branca entra em ruptura com o regime e foge e de repente o regime encara uma maioria negra, com a qual não contava, e que começa a temer. Inicia então uma repressão brutal contra intelectuais negros que alertavam para o grave problema racial que o país vivia, como o historiador e etnólogo Walterio Carbonell. O regime rejeitou continuamente essas chamadas de atenção, dizendo que vivíamos numa democracia racial, o que era mentira.

Diziam que a única cor em Cuba era a “cor cubana”.

Sim, começaram com essa demagogia. A certa altura, baniram as 525 organizações negras do país. O presidente destas chamadas “sociedades de cor”, o sociólogo e revolucionário Juan Betancourt, que teorizara a questão racial cubana ainda antes de Fidel chegar ao poder, pediu então aos dirigentes uma discussão aberta sobre a situação dos negros em Cuba. Acabou exilado e com as obras que escreveu, proibidas.

Qual era o seu enquadramento neste movimento?

Acreditava na Revolução e apenas queria uma oportunidade para discutir o problema com o governo. Mas não havia nenhum interlocutor possível para além de Fidel, que já monopolizava o poder. Ainda assim, em 1961, levei o meu protesto ao chefe do exército, o comandante Juan Almeida Bosque, que também era negro. Acabei preso. Levaram-me para a chamada Villa Marista, onde estive numa cela com perto de 30 pessoas, que iam sendo levadas, noite após noite, para serem fuziladas. Estive 28 dias à espera de ser morto, e só escapei porque na altura trabalhava com um grande dirigente dos direitos civis dos Estados Unidos, Robert Williams, que estava a viver em Cuba sob a protecção de Fidel Castro. Quando ele soube que eu estava preso moveu os contactos junto do chefe da Contra-Inteligência cubana, Manuel Piñero Losada, e acabei por ser libertado.

Carlos Moore, fotos de Januário GarciaMas continuou a forçar o diálogo com Fidel.

Carlos Moore, fotos de Januário GarciaMas continuou a forçar o diálogo com Fidel.

Tinha de continuar. Um dia, em 1962, estava numa rua de Havana quando os carros de Fidel pararam no outro lado da rua. Impulsivamente comecei a correr. A segurança ia atirar sobre mim, mas Fidel impediu-a. Perguntou-me: “Quem és tu?” Respondi-lhe que fazia parte de um grupo de intelectuais revolucionários que não estavam de acordo com a forma como ele colocava a questão racial. Ficou colérico e disse-me para ir ao escritório dele e levar as nossas preocupações num papel e uma lista com toda a gente envolvida. Não demos os nomes. Fomos recebidos pelo seu braço direito, Celia Sanchez, que leu o nosso manifesto. No dia a seguir estávamos presos.

De novo para a Villa Marista?

Desta vez não. Fui levado ao actual vice-presidente cubano, o comandante Ramiro Valdez Menéndez, que era o chefe da polícia secreta. Depois de seis horas de interrogatório, tive de assinar uma confissão a dizer que não havia racismo em Cuba e que tinha sido contaminado pelas ideias do imperialismo durante o tempo em que tinha vivido nos Estados Unidos. Ou isso ou a morte. Compreendi então que este regime era uma máquina infernal que estava a tragar toda a gente, inclusivamente elementos da esquerda cubana, e revolucionários.

E acabou num campo de reabilitação.

Sim. Consegui sair depois de um acidente, e não voltei. Puseram-me a trabalhar no Ministério da Informação e depois no Ministério das Relações Exteriores. Um dia, aproveitei uma confusão no trabalho, apanhei um táxi e refugiei-me na embaixada da Guiné-Conacri. Fiquei lá três meses, enquanto o embaixador guineense, apoiado pelos embaixadores do Mali, Egipto e Gana negociavam com as autoridades a minha saída do país, que aconteceu a 4 de Novembro de 1963. Fui para o Cairo, no Egipto, onde comecei a trabalhar com os movimentos de libertação africanos.

“A China foi implacável com Viriato da Cruz”

Depois de chegar ao Egipto conhece Jonas Savimbi. Como era este político em 1964?

Conheci-o através de Abdel Azziz Iss-Hak, conselheiro para os assuntos africanos de Gamal Nasser [Presidente do Egipto entre 1954 e 1970]. Nessa altura, Savimbi era espectacular. Um homem brilhante, com um pensamento claro, muito progressista. Com ele as conversas eram teóricas e de muito alto nível. Tal como Viriato da Cruz e Mário de Andrade, que conheci mais tarde, Savimbi via África dentro de uma dinâmica internacional. Era pró-guevarista, pró-castrista, marxista mas maoista. Tivemos fortes discussões, até que acordámos em não tocar mais no “assunto Cuba”, porque nunca chegaríamos a consenso.

Como encarava ele os outros movimentos de libertação de Angola?

Savimbi via Holden Roberto como um político ditatorial que obedecia aos interesses ocidentais.

Não obstante, compreendia que a base da União dos Povos de Angola (UPA) era formada por verdadeiros nacionalistas. Por outro lado, pensava que o MPLA era dirigido por políticos dogmáticos que estavam comprometidos com os interesses soviéticos, embora falasse com respeito de Viriato da Cruz, Mário de Andrade, Agostinho Neto, entre outros.

Mario de Andrade e Francis Bebey assistindo à sua defesa de doutoramento

Mario de Andrade e Francis Bebey assistindo à sua defesa de doutoramento

Nunca falaram na possibilidade de um acordo com o MPLA?

Savimbi acreditava, sim, que era possível uma aliança, porque o MPLA era progressista. Até hoje estou convicto que poderia ter havido um acordo inteligente de partilha do poder político em Angola entre os dois partidos, e que não excluísse a FNLA. Houve erros graves de todos os lados. A pessoalização do poder, a egomania e os sectarismos ideológicos impuseram-se, o que deu oportunidade aos soviéticos, americanos, cubanos e sul-africanos para fazerem o seu próprio jogo.

Como é que Savimbi se movimentava no Cairo, nessa altura?

Ele tinha um forte apoio de Nasser, que o admirava bastante, e que, por outro lado, odiava Holden Roberto. Entre 1964 e 1965, Savimbi e Viriato da Cruz, ambos maoistas, estabeleceram contactos entre si. Estavam a tratar, penso, de destruir a força política

de Holden Roberto. Recorde-se que Savimbi tinha sido ministro das Relações Exteriores do Governo Revolucionário Angolano no Exílio e que Viriato da Cruz integrou a UPA/FNLA quando saiu do MPLA (um erro político, como lhe

disse várias vezes).

O que lhe respondia?

Nunca disse nada. Quando não queria responder, ele tinha uma maneira de olhar para ti em silêncio… Penso que não queria admitir que tinha errado.

Voltemos a Savimbi. Cairo, 1964.

Para além de Nasser, Savimbi tinha também um grande apoio da esquerda trostskista europeia e do Baath do Iraque e da Síria, liderados por Michel Aflak. O primeiro treino militar dos elementos que ele controlava, e que na altura constituíam o PARA – Partido Africano Revolucionário de Angola (a UNITA viria depois) foi feito no Iraque. Entretanto, no Cairo, Nasser concedera ao PARA um espaço para a sua missão, que ficou sob a responsabilidade de Florentino Duarte, um jovem vindo da Suíça. Savimbi pediu-me para o ajudar a montar o escritório, sob a condição de eu não revelar a ninguém que era cubano, porque ele não podia ter relações com dissidentes do regime de Fidel. Redigi, por exemplo, o primeiro boletim de Savimbi publicado no Cairo, o “Kwacha Angola”.

Durante quanto tempo trabalhou com Savimbi?

Ao longo de 1964. Nasser tinha apelado ao governo tunisino para dar passaportes aos homens de Savimbi, e eu também ganhei um. Passei a ser angolano e a chamar-me Carlos Silan-Kango. Eu tinha 21 anos e queria ir para a luta. Sabendo disso, Savimbi prometeu-me que seis meses depois me enviaria com um grupo para receber treino militar na China, e que depois seguiria para Angola. Ele não estava muito contente com o tipo de treino que o primeiro grupo recebera no Iraque. Achava que tinha sido muito “convencional”. Tinha muita confiança nos métodos da guerrilha chinesa, e queria implementá-los em Angola. Savimbi dizia que a fraqueza do MPLA residia no facto dos seus dirigentes não serem capazes de combater no meio do povo e morrer com ele. Era um homem muito prático. Lembro-me de me ter dito para estudar o máximo possível sobre as etnias angolanas. Prometeu-me até trazer um dicionário de umbundo feito pelos missionários.

Mas acabou por não ir nem para a China nem para Angola.

Fiquei quase um ano no Cairo com identidade angolana à espera de ser chamado. Como nada acontecia, disse então ao Savimbi que não estava disposto a continuar. Reagiu muito mal, mas ainda me perguntou se estaria disposto a partir para a China assim que

possível. Respondi que sim. Segui então para Paris. Trocámos duas cartas, e a um dado momento, Stella Makunga, da Zâmbia, um elemento da sua confiança, foi ter comigo a França. Através dela Savimbi pediu-me ajuda para recrutar médicos e enfermeiros afro-americanos e negros dispostos a ir para a China. Depois disso escreveu-me uma última carta, que marcou a nossa distância. Em 1966 encontrei-o em Paris. Não o vi mais.

Porquê esse distanciamento?

Savimbi tinha uma personalidade centralizadora. E como era tão brilhante, não havia ninguém à volta dele, nas estruturas políticas, que servisse de contrapeso. O nosso diferendo começou quando lhe disse que as questões tinham de ser discutidas.

Quando Viriato da Cruz chegou a Paris, comia na sua casa, o único sítio onde tinha a certeza que não seria envenenado…

Ele chegou a Paris em princípios de 66, com identidade falsa. Conhecia-o apenas das conversas que tinha tido com Savimbi, que o considerava um “pensador notável”. Viriato era, naquele momento, uma molécula solta e estava a ser perseguido pela PIDE. Nunca dormia no mesmo lugar. Foi Mário Clington quem mo apresentou. A partir de então, começou a ir todas as noites a minha casa para jantar. Era o único sítio onde comia, tal era o receio de ser envenenado. O Mário trazia-o às 21 horas de táxi. Entrava, comia e ficávamos a falar até à uma, duas horas da manhã e logo ia embora. Contou-me da morte de Matias Miguéis e José Miguel, ele estava numa situação muito difícil. A dada altura, os chineses arranjaram-lhe um passaporte e ele foi para a China. A partir daí começámos a contactar só por cartas.

Conseguia-se perceber, através da correspondência que trocaram, o apertar do cerco dos chineses?

No início ele falava da China com muito entusiasmo, mas a dada altura uma amiga minha, que era o contacto de Viriato em Paris, Monique Chajmowiez [autora do livro “Viriato da Cruz: Cartas de Pequim”], começou a enviar-me mensagens encriptadas. Percebi que havia um problema sério. Mas foram os haitianos que regressavam a Paris, vindos e Pequim, que me contaram que os chineses tinham posto o Viriato em isolamento total, sujeito a uma perseguição feroz e a uma grande pressão psicológica. As últimas cartas que ele me enviou eram incompreensíveis. Eram ideias desligadas, o que não era nada próprio dele, que tinha uma escrita muito clara. Até que um dia Mário Clington me ligou a dizer que Viriato tinha morrido.

Como interpreta este desfecho?

Os chineses recuperaram-no para que fizesse o jogo deles, mas o que Viriato queria era recriar o movimento revolucionário em Angola. Primeiro tentou fazê-lo com Savimbi; depois pegou a boleia da China, pensando que lá teria uma base. Mas os chineses já tinham decidido que iam apoiar Savimbi e não queriam ninguém que chocasse com essa estratégia. Viriato tinha uma grande capacidade crítica e um pensamento independente. Foi isso que, eventualmente, o levou a suspeitar das verdadeiras intenções da política chinesa em África e a confrontar-se com os dirigentes chineses, que começaram a questionar a sua fidelidade. A China foi implacável com ele.

“Cuba veio para África com o complexo de Tarzan”

Acusa Cuba de imperialismo em relação a África. Porquê?

Há que terminar com a mitologia mentirosa que apresenta a acção de Cuba em África como uma acção de puro altruísmo, e que pinta os “bons dirigentes brancos cubanos” que dirigiam as guerras a partir de Havana como os salvadores dos africanos. A verdade é que Cuba tinha interesses estratégicos bem definidos em África.

Carlos Moore, fotos de Januário Garcia

Carlos Moore, fotos de Januário Garcia

Quais?

Os dirigentes cubanos começaram a construir a sua política para África a partir de 1965, depois da crise dos mísseis, quando Cuba ficou altamente dependente da União Soviética. Para reverter o quadro, Fidel Castro queria estabelecer em África uma série de Estados vassalos, para fazer com que a URSS dependesse de Cuba para aceder aos recursos africanos. Ao mesmo tempo, Fidel queria também impedir a entrada em cena da China, que estava a apostar forte em divisões dentro dos movimentos de libertação africanos. Provo todas estas ideias no livro “Castro, os Negros e África”. Uma obra que o regime cubano tentou descredibilizar, dizendo que eu era “instrumento da CIA”. Difundiram até o rumor que eu tinha sido um “assessor” de Holden Roberto e seu “intérprete” durante as viagens que ele fez aos Estados Unidos. Logo eu, que nunca vi Holden Roberto na vida, a não ser na televisão! Continuo a desafiar o governo cubano a apresentar provas que confirmem essas calúnias.

Che Guevara esteve em África em 1965 numa missão exploratória. Como viu ele a situação?

Che concluiu que em África os regimes revolucionários eram fracos e que poderiam (pensava ele) facilmente ficar dependentes de Cuba, que tinha uma força militar forte. Ele queria utilizar tropas negras cubanas no Congo-Kinshasa, onde montaria um comando-geral que coordenasse as lutas independentistas. Quando voltou a Cuba, Che falou também com um grande entusiasmo de Jonas Savimbi. A tal ponto de afirmar numa reunião: “Sobre os ombros de Savimbi navega a revolução africana”. Mas Savimbi, que tal como Che era maoista, não fazia parte dos planos da política soviética, nem dos de Cuba, que tinha já relações com o MPLA.

Angola foi só mais uma intervenção cubana?

Cuba não sabia que Savimbi lhe ia dar um argumento magnífico para intervir em Angola – a aliança ao regime do apartheid. Porque na verdade, esta intervenção já estava preparada há muito tempo, e tinha como objectivo colocar o MPLA no poder.

No ano passado, o Ministério da Cultura angolano terá dado ordem para retirar o documentário “Cuba, Uma odisseia Africana” do cartaz do Festival Internacional de Cinema de Luanda…

A visão que esse documentário passa é absurda, mas retrata o discurso oficial. Em Cuba começaram a dizer que os angolanos não combateram. Depois da batalha do Kuito Kwanavale, Fidel Castro fez um discurso em que dizia: “estamos dispostos a ficar em Angola 10, 20, 25 anos, se necessário”. O que é isto?

Mas não ficaram.

Porque Cuba não percebeu as complexidades, nem de Angola, nem do continente africano. Vieram com o “complexo de Tarzan” e encontraram uma resistência difícil e dura. Determinante foi também a obstrução dos chineses e a desintegração do seu aliado soviético. Por outro lado, em Angola, dentro do MPLA, começou a haver receio desse controlo excessivo. Porque os cubanos não vieram só aqui para combater. Eles levaram para Cuba todos os recursos naturais que puderam. Quando regressei a Havana (fui autorizado a voltar em 1997) antigos militares relataram-me, a chorar, a pilhagem geral e as maldades que tinham cometido aqui.

Por exemplo?

O uso de napalm aldeias inteiras. Milhares de cubanos enlouqueceram nessa guerra. Ninguém fala nisto.

![]() Carlos Moore com o ícone musical Fela KutiComo encaravam Viriato da Cruz e Mário de Andrade, com quem conviveu no exílio, esta intervenção cubana em Angola?

Carlos Moore com o ícone musical Fela KutiComo encaravam Viriato da Cruz e Mário de Andrade, com quem conviveu no exílio, esta intervenção cubana em Angola?

Eles não acreditavam que Cuba estava a “salvar” África, como dizia a propaganda castrista. Viam uma contradição entre essa “paixão” pelos africanos e a existência de um forte racismo em Cuba, que excluía do poder a maioria negra. Eles estavam contra a satelização dos movimentos africanos em relação a que país fosse.

Perfil

“Sou fundamentalmente um militante anti-racista e anti qualquer forma de dominação. Passei entre 30 e 35 anos da minha vida a apoiar movimentos de libertação africanos e negros. Em nenhum momento entrei em conluio com forças de direita, mas também não acredito de forma nenhuma na esquerda, muito menos na esquerda marxista, que é uma ideologia mentirosa. Sou um pensador livre, já não há um regime capaz de me intimidar. A dignidade humana é o meu sonho e não o entrego nas mãos de nenhum tirano ou de nenhum partido. Um intelectual tem de assumir um compromisso de verdade (e não do poder) com a sociedade. Pertenço a África. Saímos daqui acorrentados e ainda continuamos prisioneiros.”

Carlos Moore nasceu a 4 de Novembro de 1942 em Camaguey, Cuba. Etnólogo, cientista político e jornalista, é Doutor em Ciências Humanas e Doutor em Etnologia pela Universidade de Paris-7. Com uma longa carreira académica nas Caraíbas e nos Estados Unidos, Carlos Moore foi, em 1982 e 1983, consultor pessoal para assuntos latino-americanos do Secretário-Geral da OUA, Edem Kodjo. Tem várias obras publicadas, entre as quais “Pichón” (auto-biografia), “Castro, The Blacks and Africa”, ou “This Bitch of a Life” (biografia de Fela Kuti, que vai ser adaptada pela Broadway). Vive em Salvador da Bahía, Brasil.

originalmente publicado no semanário angolano Novo Jornal