O labor da memória como “intervenção radical” e “reparação”: entrevista com Marita Sturken

A propósito da publicação do seu novo livro, Terrorism in American Memory: Memorials, Museums, and Architecture in the Post-9/11 Era (New York University Press, 2022), entrevistei Marita Sturken, que trabalha sobre as políticas da memória e a cultura visual nos Estados Unidos da América. Professora catedrática no Departamento de Media, Cultura e Comunicação da Universidade de Nova Iorque [NYU], Sturken integra o Conselho Consultivo do Programa de Doutoramento em Estudos Artísticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde também já leccionou.

Marita SturkenA sua investigação perspicaz e criteriosa revela uma verdadeira transdisciplinaridade, em linha com o seu doutoramento em História da Consciência, na Universidade da Califórnia – Santa Cruz, onde estudou sob a orientação do recém-falecido historiador Hayden White. Sintonizando-se com a sua anterior experiência profissional como fotógrafa e crítica de arte.

Marita SturkenA sua investigação perspicaz e criteriosa revela uma verdadeira transdisciplinaridade, em linha com o seu doutoramento em História da Consciência, na Universidade da Califórnia – Santa Cruz, onde estudou sob a orientação do recém-falecido historiador Hayden White. Sintonizando-se com a sua anterior experiência profissional como fotógrafa e crítica de arte.

Entre os seus muitos artigos publicados em revistas conceituadas, Sturken tem contribuído para as áreas dos estudos da memória e da cultura visual com livros fundamentais, como Tangled Memories: The Vietnam War, the AIDS Epidemic, and the Politics of Remembering (1997) and Tourists of History: Memory, Kitsch, and Consumerism from Oklahoma City to Ground Zero (2007), nos quais lida com um vasto e expressivo arquivo de práticas e tecnologias da memória. O seu trabalho demonstra a complexidade e também o interesse epistemológico de como os objectos e, portanto, a análise preconizada pelos estudos da memória promove um deslocamento das sequências e categorias temporais sobre as quais a história, enquanto disciplina, estabeleceu as suas fundações.

Marita Sturken é uma das autoras incluídas no livro pioneiro The Visual Culture Reader (1998/2013) editado por Nicholas Mirzoeff e, em colaboração com Lisa Cartwright, foi co-autora de um dos clássicos pedagógicos da cultura visual, Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture (2001), agora já na sua terceira edição (2018), e que ensina como analisar diferentes media, enquanto fornece uma visão geral dos conceitos, teorias e metodologias do campo. A sua versatilidade como académica também é demonstrada pelo seu livro Thelma & Louise (2000), uma análise cultural e de média que investiga o género, a paisagem e a “cultura de armas” nos Estados Unidos. Trata-se de uma das melhores análises deste icónico filme, agora reimpresso (2020) para o 30º aniversário do seu lançamento e no advento do movimento #metoo.

De lembranças a fotografias, de mantas de retalhos a memoriais, de ícones a museus e de filmes a selfies, a análise de Sturken demonstra como a memória cultural é uma negociação sobre o significado da nação e desvela as formas através das quais a memória é materialmente construída e como é contestada. Nesse gesto, tem vindo a construir um corpo de trabalho politicamente sofisticado nas suas ligações e do qual o seu novo livro, Terrorism in American Memory: Memorials, Museums, and Architecture in the Post-9/11 Era, é um exemplo notável. Mas acima de tudo, Marita Sturken é uma pedagoga rara e generosa – alguém que conduz ao conhecimento.

Visitem o seu website (nomeadamente para ter acesso aos seus muitos artigos).

Embora não seja já um campo de saber emergente, os estudos da memória são relativamente recentes, tendo surgido da “virada espectral” [spectral turn] dos anos 1990. Grosso modo pode dizer-se que os estudos da memória analisam as representações e materialidades do passado, de como estas perduram e/ou são postas em questão no presente, de como as políticas da memória e do esquecimento moldam as políticas sociais e de como isso tem impacto na nação ou em certas comunidades. A sua institucionalização ocorreu em 2008 com o primeiro número da revista académica Memory Studies, na qual a Marita participou com um importante artigo, “Memory, Consumerism, and Media: Reflections on the Emergence of the Field”, e a seguir, em 2016, com a fundação da Memory Studies Association que desde então organiza conferências anuais. É um campo de saber amplo e muita investigação tem sido reivindicada sob a sua égide.

Vinte anos depois, que questões são hoje mais prementes neste campo de saber? Pode também discorrer sobre a postura ética e política que trabalhar com a materialidade da memória, frequentemente, implica?

A sua descrição da codificação do campo dos estudos da memória é acertada. Eu diria que é difícil hoje generalizar sobre o campo. Uma revista como Memory Studies tem como objectivo definir o campo transversalmente, das humanidades e das ciências sociais até à psicologia, portanto, o leque de investigações que se podem identificar com os estudos da memória é, actualmente, bastante amplo. Eu vejo o campo dos estudos da memória nas humanidades afastando-se cada vez mais das suas origens nos estudos literários, nos estudos do trauma e nos estudos do Holocausto e deslocando-se em direcção à cultura visual, aos estudos de média e aos debates sobre injustiça racial.

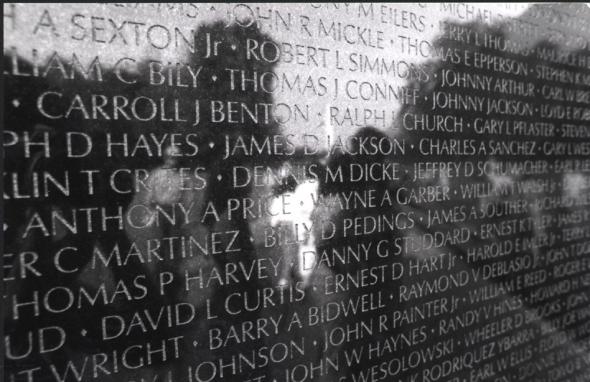

Quando comecei a interessar-me pela memória cultural, como estudante de doutoramento no final dos anos 1980, os estudos da memória ainda não eram um campo de estudo, mas um tópico de investigação. Ainda assim, atraiu-me porque já havia emergido no discurso público nos Estados Unidos como algo de importante, uma espécie de estrutura de sentimento, no que diríamos hoje que foi o início do “boom da memória” na Europa, nos EUA e na América Latina. Nos Estados Unidos, o acolhimento ao Memorial aos Veteranos do Vietnam, iniciado em 1982, colocou em movimento uma nova e afectiva linguagem nacional sobre a memória e uma onda de construção de memoriais. A Manta de Retalhos da SIDA [AIDS Quilt] deixou isso claro, no final dos anos 1980 – o poder da memória como forma de activismo. Era um projecto tão radical, que se apropriou da arte popular americana para homenagear aqueles que morreram de SIDA e também para proclamar, especialmente quando a manta passou por Washington, que eles eram americanos e que a América tinha SIDA. Portanto, a minha tese de doutoramento começou com esses dois memoriais, o Memorial aos Veteranos do Vietnam e a Manta de Retalhos da SIDA como intervenções radicais, que abriram um terreno inteiramente novo para a memorialização e para se pensar a nação fracturada.

Actualmente, penso que o campo dos estudos da memória é desafiado mais do que nunca pela crescente volatilidade dos debates sobre o que as nações lembram e, consequentemente, o que esquecem. Monumentos e memoriais estão a ser vandalizados, demolidos e oficialmente removidos. Estes já não podem mais ser simplesmente vistos como parte de uma paisagem histórica. Em grande medida, muito do que se passa hoje pode ser entendido como um combate pelas narrativas históricas dos monumentos e do seu poder, mas também se trata de tensões em torno de quem a nação lamenta e quem esta vê ou não vê como tendo uma “vida digna de luto” [grievable life] para usar o conceito de Judith Butler. Portanto, vejo o activismo da memória como um lugar chave para a produção de investigação sobre a memória.

Os Estudos da Memória prometiam “retrabalhar os limites da história”, como Kerwin Klein avançou num texto fundacional (2000). Na verdade, no cerne da sua própria fundação, este campo de saber propôs uma distinção entre memória e história, sendo a relação entre ambas uma chave essencial. Em oposição à visão de Pierre Nora da história como oposta ou “suspeita” da memória, a Marita posicionou-as como “interdependentes” em vez de em oposição (2007), colocando a memória cultural como base do seu empreendimento intelectual, nomeadamente em Tangled Memories. The Vietnam War, the Aids Epidemic and the Politics of Remembering (1997) and Tourists of History. Memory, Kitsch and Consumerism from Oklahoma City to Ground Zero (2007). Essa dinâmica de interdependência é essencial para entender o interesse dos objectos mnemónicos que a Marita examina, a forma como estes não apenas invocam o emaranhado epistemológico de diferentes abordagens disciplinares, mas de alguma forma são já um produto, uma materialização e uma manifestação desse mesmo emaranhado. Os estudos da memória engajam-se com os objectos que resistem à cronologia ou com o que Hayden White designou de “passado prático” [practical past] (2014). Portanto, pode dizer-se que os estudos da memória, não sendo uma disciplina, trazem um problema disciplinar para o mundo das disciplinas.

De que forma os estudos da memória ampliaram o horizonte epistemológico da história e, consequentemente, o conhecimento histórico e por que razão a Marita considera, eventualmente, isso importante?

O historiador francês Pierre Nora foi muito influente nos anos de formação dos estudos da memória (a publicação da introdução do seu livro Les Lieux de Mémoires em inglês na revista Representations, em 1989, é realmente um momento embrionário do estudo da memória nos Estados Unidos). Nora considerava a memória e a história como opostas, com a história tendo como objectivo a destruição da memória. O trabalho de Nora é fundamentalmente sobre o luto por uma espécie de memória orgânica camponesa que se tinha perdido em França, tendo sido substituída pelos lieux de mémoires (lugares de memórias), formas modernas de memória como os monumentos, as estátuas, os rituais de aniversários comemorativos, os memoriais etc. Nora considera estes lieux de mémoires inautênticos em comparação com a transmissão oral e orgânica da memória. Mas há muito tempo que ultrapassámos este tipo de paradigma nostálgico.

Em contrapartida, penso na memória e na história não como opostas, mas efectivamente como interdependentes, entrelaçadas. No entanto, considero que há momentos em que é importante fazer distinções entre memória e história, sobretudo quando as políticas de cada uma são bastante distintas. Para mim, a distinção também tem que ver com o facto de como esses termos e categorias são mobilizados politicamente. Quando falamos sobre memória cultural, estamos sempre a falar de uma política da memória, como esta está a ser organizada, implantada, reproduzida e encenada. A memória é activamente um lugar onde a negociação da identidade nacional acontece, precisamente porque é um lugar onde o passado é vivenciado no presente.

Uma das formas em que tenho pensado esta relação da memória com a história, tem sido através da análise dos “trânsitos” entre a memória pessoal/individual, a memória cultural e a história. Então, como a Inês reparou, eu conscientemente, em cada um de meus livros, analisei os objectos culturais através da esfera social/cultural, dos memoriais oficiais, artefactos de museu, filmes, arquitectura e fotografias até aos globos de neve, lembranças baratas e objectos kitsch. E um dos aspectos mais intrigantes dessa variedade de objectos é como eles podem migrar através daquelas categorias [entre a memória individual, a memória cultural e a história]. Este foi uma das primeiras impressões que tive ao visitar o Memorial aos Veteranos do Vietnam, no final dos anos 1980: os objectos que eram deixados por veteranos, parentes e outros visitantes (algo que nunca tinha sido feito em nenhum outro memorial de Washington) eram objectos pessoais de memória que, deste modo, eram partilhados na memória cultural quando colocados num espaço público como o Memorial. Porém, o Serviço Nacional de Parques começou a recolhê-los, primeiro colocando-os nos Achados e Perdidos e depois em arquivo. Nesse momento, esses objectos foram transformados em artefactos históricos, que só podiam ser manipulados por mãos enluvadas. Portanto, de objectos pessoais transformaram-se em objectos de memória cultural e finalmente em objectos históricos. No entanto, ao mesmo tempo, são objectos muito crípticos, alguns têm até notas explicativas, como a nota de um veterano que descreve como ele tirou uma fotografia de um vietnamita e da sua filha do corpo de um homem que ele mesmo matou, e trouxe-a na carteira durante muitos anos antes de a deixar no Memorial. Porém, muitas destas notas são mensagens apenas para os mortos, difíceis de decifrar – uma garrafa de uísque, até mesmo uma motocicleta. Eu estava realmente interessada na natureza enigmática desses objectos, compartilhados publicamente, mas constituindo conversas privadas com os mortos.

Também me interessei pelo trânsito que se move na direcção oposta, da história para a memória cultural e depois para a memória individual, o que acontece muitas vezes com as fotografias. Há muitos casos em que as pessoas, como indivíduos, “se lembram” de experiências que elas próprias não vivenciaram. Frequentemente, isso acontece por meio da cultura pop e das fotografias. Portanto, podemo-nos lembrar de “testemunhar” um evento que não vivemos realmente – muitos estudos psicológicos sobre memórias-relâmpago (memórias de onde estávamos quando um evento histórico importante aconteceu) mostram que as pessoas muitas vezes não se lembram bem onde estavam concretamente e reinscrevem-se num guião colectivo, recordando-se de ter visto o 11 de Setembro pessoalmente quando na verdade apenas o viram mais tarde na televisão, etc.. Por exemplo, muitos veteranos do Vietnam referem que as suas memórias se entrelaçam a tal ponto com as imagens dos filmes de Hollywood sobre o Vietnam, bem como com as imagens de documentários, que eles não mais conseguem separar o que é apenas da sua própria memória.

Embora o meu trabalho se tenha focado substancialmente em torno da memória, eu sempre sinto que o verdadeiro tópico que estou constantemente a tentar compreender é a nação, especificamente os Estados Unidos, uma entidade complexa e destrutiva e de valores e discursos antagónicos. Estou sempre a interrogar-me: como está a memória a ser usada para moldar as narrativas nacionais? No meu livro Tourists of History argumento que a cultura nacional dos Estados Unidos tem uma relação “turística” com as histórias de violência que perpetrou, sempre olhando de fora sem nelas se implicar. Eu defendo que isso é possibilitado por uma cultura kitsch de sentimentalismo, lembranças, narrativas da cultura popular da inocência americana e objectos de consolo, como os ursinhos de pelúcia da FDNY [Corporação de Bombeiros de Nova Iorque]. Um ursinho de pelúcia vendido numa loja de recordações num museu-memorial como o museu do 11 de Setembro encarna esse tipo de “turismo da história”[tourism of history], fornecendo narrativas reconfortantes sobre como as coisas são.

Nas últimas décadas, o movimento em direcção à memória não tem sido apenas um acerto de contas com as histórias violentas dos Séculos XX e XXI, mas também uma abertura para um sentido menos rígido da história, para um reconhecimento de que a história é fluida, necessita revisão e repensar constantes, bem como negociação. Neste nosso momento contemporâneo, nos Estados Unidos, as batalhas sobre os significados da história nacional estão particularmente intensas e é fundamental estarmos atentos ao modo como as narrativas históricas são mobilizadas no presente (hoje, muitas vezes de forma retrógrada e brutal), bem como à importância de desafiar as narrativas históricas para perceber o que estas deixam de fora e o que filtram.

Vietnam Veterans Memorial (detalhe), Maya Lin, 1982. Washington. Cortesia, Marita Sturken.

Vietnam Veterans Memorial (detalhe), Maya Lin, 1982. Washington. Cortesia, Marita Sturken.

De facto, actualmente a memória é uma força cultural na medida em que podemos hoje falar de um “boom da memória” expresso numa infinidade de objectos por todo o mundo (memoriais, museus da memória, contra-memoriais, etc.). Parece no entanto que os estudos da memória se preocuparam mais com certas memórias, como a memória do Holocausto, a memória nas ex-repúblicas soviéticas ou das ditaduras na América Latina, e menos sobre a memória da Escravatura ou mesmo o actual debate público sobre a injustiça racial (uma rápida pesquisa na revista Memory Studies, mostra isso). Tal está, todavia, em processo de mudança, nomeadamente após os eventos impulsionados pelo movimento sul-africano Rhodes Must Fall, em 2015, que por sua vez desencadeou um movimento mundial de derrube de estátuas coloniais e desmantelamento de monumentos racistas, bem como os apelos à descolonização do conhecimento, da academia, dos museus e dos currículos e a repatriação de artefactos culturais saqueados. Este ajuste de contas com o passado está a intensificar-se por todo o continente Americano e na Europa, protagonizado sobretudo por movimentos de justiça social e racial, como Black Lives Matter e diversos povos ameríndios. Obviamente, isto não é apenas sobre os mortos; mas fundamentalmente sobre os vivos.

Qual é a sua opinião sobre esta onda de “activismo da memória” materializada no derrube de estátuas e no desmantelamento de monumentos racistas?

O ajuste de contas global com os monumentos tem sido incrível de se testemunhar e tardou em chegar. O que é fascinante tentar entender é como, depois das exigências que são feitas há anos para remover certos monumentos e estátuas, décadas na verdade, de repente nos últimos dois anos houve uma mudança e os monumentos realmente começaram a cair. Portanto, é um exemplo poderoso de como os movimentos contra-hegemónicos pressionam a mudança durante tanto tempo e, de repente, há um momento em que a mudança realmente acontece. O movimento Rhodes Must Fall foi um dos primeiros catalisadores, mas claramente foi a turbulência do Verão de 2020, com o assassinato de George Floyd e a luta das pessoas por todo o mundo em sua resposta, o que significou que de repente os monumentos tiveram que cair, seja por vandalismo ou decreto oficial. Não acredito que a aceleração da mudança tivesse acontecido sem a crise global da pandemia. O mundo parecia desmoronar-se em 2020, em parte porque a norma tinha sido interrompida; de repente, a mudança parecia possível porque tudo tinha mudado, não havia mais directrizes.

Nos Estados Unidos, isso foi em grande parte um acerto de contas com a presença de monumentos da Confederação, no Sul dos Estados Unidos e mesmo for a; monumentos que foram construídos não apenas na esteira da Guerra Civil americana [1861-1865], mas também já em pleno Século XX em resposta aos momentos de luta racial. O antigo Capitólio da Confederação, em Richmond, Virgínia, finalmente desmontou o longo corredor de estátuas da Confederação ao longo da Monument Avenue, o que era inimaginável há uma década. Tornar visível aquela paisagem de monumentos racistas, marcá-la pelo que significa ideologicamente, implicou décadas de luta e, claro, não acabou. Há resistências constantes a essa mudança, mas também tem havido progressos institucionais. Existe agora o National Museum of African American History and Culture, no National Mall em Washington, que aborda a história da Escravatura atlântica, e a Mellon Foundation embarcou num projecto multimilionário para repensar os monumentos. Também não é insignificante que as corporações empresariais sentiram que precisavam de emitir declarações de apoio ao Black Lives Matter. Parte do que estamos a assistir hoje é à mudança por meio de formas tradicionais de protesto social, mas também à mudança a emergir de novas formas, através da media social e até mesmo das marcas [publicitárias]. Nos Estados Unidos, grande parte do impulso para a mudança social está a acontecer no lugar anteriormente improvável da cultura das marcas, enquanto as nossas instituições políticas permaneceram presas a convenções desactualizadas.

O papel da cultura visual aqui é poderoso. Trata-se de coisas que, uma vez vistas, não podem ser deixadas de o ser. Isto leva-nos de novo ao terrível poder do vídeo de George Floyd, feito por uma testemunha de 17 anos com a presença de espírito suficiente para manter a câmara do seu telemóvel a gravar. Uma vez visto, aquele vídeo não pode deixar de ter sido visto. Da mesma forma, neste momento, a mensagem da supremacia branca nos monumentos da paisagem não pode ser mais desvista ou normalizada. Fiquei particularmente impressionada com algumas das organizações de arte pública que realizaram projectos de monumentos, como o Monument Lab, em Filadélfia, que executa projectos de contra-monumentos, e o Paper Monuments Project, em Nova Orleães. Nos últimos dez anos, ambos têm engajado o público para repensar monumentos, criar monumentos efémeros e reflectir sobre quem deve ser homenageado e lembrado. Isto relaciona-se, é claro, a formas produtivas pelas quais a história pode ser re-imaginada, não como estável, mas flexível, discutível e até efémera.

O papel da cultura visual aqui é poderoso. Trata-se de coisas que, uma vez vistas, não podem ser deixadas de o ser. Isto leva-nos de novo ao terrível poder do vídeo de George Floyd, feito por uma testemunha de 17 anos com a presença de espírito suficiente para manter a câmara do seu telemóvel a gravar. Uma vez visto, aquele vídeo não pode deixar de ter sido visto. Da mesma forma, neste momento, a mensagem da supremacia branca nos monumentos da paisagem não pode ser mais desvista ou normalizada. Fiquei particularmente impressionada com algumas das organizações de arte pública que realizaram projectos de monumentos, como o Monument Lab, em Filadélfia, que executa projectos de contra-monumentos, e o Paper Monuments Project, em Nova Orleães. Nos últimos dez anos, ambos têm engajado o público para repensar monumentos, criar monumentos efémeros e reflectir sobre quem deve ser homenageado e lembrado. Isto relaciona-se, é claro, a formas produtivas pelas quais a história pode ser re-imaginada, não como estável, mas flexível, discutível e até efémera.

Por falar em “repensar” a história e no trabalho da história como “flexível, discutível e efémero”, em Portugal os debates sobre a memória intensificaram-se em 2017 após a inauguração de uma estátua a um missionário jesuíta do século XVII no Brasil, o Padre António Vieira, e a proposta vencedora de um Memorial às Vítimas da Escravatura no orçamento participativo da Câmara Municipal de Lisboa, que impulsionou, de forma reactiva, a ressuscitação de um antigo projecto - um “Museu da Descoberta/Descobrimentos”. O debate que se seguiu questionou a narrativa nacional dominante, que se ancora na exaltação da expansão colonial portuguesa dos séculos XV e XVI, mais conhecida como “Descobrimentos”. Este debate público em curso é um sintoma de uma subjacente episteme imperial que sobreviveu ao fim do império e à revolução de 1974, incapaz de quebrar o consenso luso-tropical forjado nos últimos anos da ditadura. Esta episteme manifesta-se por toda a Lisboa e de forma mais pungente na monumental Belém, como sugeriu o antropólogo haitiano Michel-Rolph Trouillout (1995), dando forma a um “complexo de visualidade” que perdura. Todavia, existem outras narrativas, imaginários e protagonistas. Estes foram “contidos”, para usar um conceito que a Marita forjou num artigo recente, “Containing Absence, Shaping Presence at Ground Zero” (2020), e obstruídos do campo de visão.

A Marita já esteve em Lisboa algumas vezes, por isso pergunto-lhe o que vê quando olha para a paisagem memorialista da cidade, sobretudo quando comparada com outros contextos que conhece bem, como os EUA, a Argentina e o Chile? Como se pode contrabalançar a tralha e a memorabilia coloniais e “configurar” outras narrativas na paisagem urbana de Lisboa?

Um dos aspectos da paisagem-memória de Lisboa que sempre me impressionou é a forma como a memória do terramoto e do tsunami de 1755 está tão impregnada na paisagem urbana. Fiquei espantada quando as pessoas me apontaram onde se podia ver até onde as águas da inundação tinham subido, tratando-se de um evento que aconteceu há mais de 250 anos. Alguém me comentou até que, num certo sentido, Lisboa, à semelhança de Nova Iorque, tem um “Ground zero” por causa do terramoto. Lisboa é uma paisagem-memória complexa, e por isso não é surpresa nenhuma que seja uma tela sobre a qual os legados do império português se digladiam, com monumentos, memoriais e museus que competem entre si; uma tela que se tornou ainda mais complicada pela experiência de Portugal com uma ditadura e, mais recentemente, com a imposição de uma austeridade e as suas tensões com a identidade e economia europeias.

A narrativa das “descobertas”, que tanto dominou o discurso colonial em Portugal, é poderosa. Descoberta é um termo demasiado positivo, que sugere um tipo de encontro com o conhecimento, e também inevitavelmente um termo que implica uma espécie de arena pública das coisas, não pertencente a ninguém, algo à espera de ser descoberto. Enquanto por todo o mundo nos debatemos com os legados do capitalismo extractivista e as forças extractivistas do colonialismo que resultaram na crise climática, o termo “descoberta” parece ainda mais insidioso pelo que mascara.

Isso também me faz pensar que entender os legados do colonialismo é também compreender melhor a materialidade das navegações e do imperialismo colonial. Quando visitei o Algarve e fiquei a saber da história da região do Cabo de São Vicente, o ponto mais Sudoeste de Portugal e da Europa, fiquei impressionada pelo facto de a região ter sido disputada durante séculos por causa das suas enseadas, que abrigavam os barcos dos ventos fortes quando entravam e saíam do Mediterrâneo. Lembro-me de pensar: isto mostra-nos uma certa materialidade daquele movimento fatídico e brutal para fora da Europa para extrair de outras partes do globo. Não se poderia ser imperial a menos que se pudesse navegar nos mares, mas também era preciso ter controlo sobre os ventos se se estivesse a viajar para o exterior em barcos que dependessem do vento.

Neste sentido, considero que o trabalho de artistas contemporâneos sobre os legados coloniais é extremamente importante na visualização da materialidade do colonialismo. Por exemplo, A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby (2014) de Kara Walker, que quando exibido numa antiga refinaria de açúcar em Brooklyn conseguiu contar, através da arte, o papel complexo e definidor do açúcar no colonialismo e no capitalismo. Ou o impressionante vídeo em três canais de John Akomfrah, Vertigo Sea, sobre a história do Atlântico como um cemitério, desde o massacre brutal de animais no Norte do Canadá aos milhares que morreram em navios negreiros até os “vôos da morte” na Argentina, onde durante a Guerra Sucia [1976-1983] jovens foram drogados e lançados de aviões para a morte no Atlântico. A instalação Table of Goods (2017) da artista portuguesa Grada Kilomba materializa os bens extraídos que definiram a rede colonial da Escravatura atlântica, como o açúcar, o café e o chocolate, todos “dependentes” de trabalho escravo. A sua instalação, em Lisboa, de O Barco (2021) utiliza de forma poderosa a madeira queimada para materializar o navio negreiro, dispondo-a de forma a desenhar o casco de um navio. E isto na sombra do monumental (e kitsch) Padrão dos Descobrimentos. Esse tipo de engajamento com as formas materiais da empresa colonial é reparador, retrabalha essas formas não apenas como elementos de crítica, mas também como engajamentos sensoriais que permitem a participantes e espectadores reivindicarem essas formas materiais.

No ano passado a Marita republicou o seu livro Thelma & Louise (2000/2020) no 30º aniversário do lançamento do filme e no rescaldo do movimento #metoo. Eu vi o filme algumas vezes e a cena final sempre me impressionou: quando a única opção para Thelma e Louise é conduzir até “ao infinito” para escapar a todos aqueles homens que as perseguem e à sua “justiça”e sistema carcerário. Lembra-me sempre aquela cena clássica do velho Oeste americano em que os búfalos caiem dos penhascos para a morte. Embora queiramos muito acreditar que Thelma e Louise conseguem escapar (e de certa forma, como a Marita argumenta no final do seu livro, elas escapam), o facto é que o seu destino é o mesmo que o daqueles búfalos. Numa sociedade patriarcal, para as mulheres que não obedecem, como para outros sujeitos subalternos (incluindo os animais), a morte é muitas vezes a única saída – se não a morte real, pelo menos a morte social e política. Thelma & Louise é um filme que, trinta anos depois, ainda ressoa num mundo regido por relações de poder baseadas no género. E ainda assim, por outro lado, as mulheres têm estado na vanguarda dos movimentos sociais, exigindo justiça social, direitos humanos, direitos dos animais, políticas ecologistas, etc., nomeadamente na América Latina. Por exemplo, as Madres de la Plaza de Mayo na Argentina ou as mulheres no Chile, como a Marita abordou num artigo recente, em co-autoria com Katherine Hite, “Stadium Memories: The Estadio Nacional de Chile and the Reshaping of Space through Women’s Memory” (2019), e a sua demanda por justiça para as milhares de pessoas que foram torturadas, assassinadas e desapareceram sob regimes políticos sanguinários alimentados pelos Estados Unidos (a famosa Operação Condor).

Como se pode combater o apagamento da “memória das mulheres” na história, tornando visíveis as suas experiências, afectos e o seu papel na construção de contra-memórias? Pode também elaborar um pouco sobre a forma como a “memória das mulheres” foi abordada no Estádio Nacional do Chile?

Acho que uma das razões pelas quais Thelma & Louise mantém uma poderosa relevância depois de todos estes anos (muita atenção foi dada no seu 30º aniversário) é que o filme é, em última análise, sobre como a Lei não consegue contemplar as mulheres. Como Telma diz: “a lei é uma cena manhosa”. Não sabe lidar adequadamente com a violência sexual, não protege as mulheres ou sequer lhes providencia ferramentas para lidar com a agressão sexual. Uma vez que Louise mata um homem por tentativa de violação de Thelma, as mulheres não têm escolha senão tornarem-se fora-da-lei, porque elas estão fora da lei, que nunca interpretaria esse crime como justificável. Pode ser que na era do #metoo tenhamos feito progressos no que diz respeito a falar sobre assédio sexual e violência sexual, e houve consequências para alguns agressores em posições de relevo, mas o facto é que a lei não mudou. Eu argumento no livro que quando as mulheres dirigem em direcção ao penhasco no final do filme, isso é feito para ser uma metáfora para que elas não morram, mas escapem à lei patriarcal.

Como a Inês observou, embora a maior parte do meu trabalho se tenha concentrado nos Estados Unidos, tenho feito investigação sobre memória na América Latina. Eu colaborei com a académica latino-americana Katherine Hite sobre memória no Chile, e regularmente dou um curso com ela em Buenos Aires na New York University [NYU-Buenos Aires]. Também tive a honra de fazer parte de um grande projecto colaborativo de académicas e artistas em Nova York, Istambul e Santiago do Chile, através da Columbia University, Mulheres Mobilizando a Memória, de 2013 a 2016 (que produziu o livro Women Mobilizing Memory: Performances of Protest (2019)), onde esse ensaio que a Inês refere na sua pergunta foi publicado.

Os projectos sobre a memória da América Latina, em particular na Argentina e no Chile (também no Uruguai e na Colômbia), foram intervenções muito poderosas na memorialização e no activismo da memória, frequentemente e predominantemente liderados por mulheres. Porque muitos desses projectos de memória são uma resposta ao terrorismo de Estado nas décadas de 1970 e 1980, alimentado pelos Estados Unidos, o trabalho sobre a memória na América Latina também se sustentou no discurso dos direitos humanos, pelo que toma formas bem distintas da investigação sobre memória nos EUA.

A Argentina é um estudo de caso particularmente poderoso sobre políticas da memória por causa de processos judiciais que estão em curso, a recusa de ex-militares em falar e, acima de tudo, o grande número de desaparecidos. Tudo isto produziu uma espécie de luto prolongado, um activismo da memória estendido no tempo, com os filhos dos desaparecidos (HIJOS), que continuam a fazer escraches, protestos em que nomeiam os perpetradores que hoje continuam a viver a sua vida como se nada fosse. As mulheres estiveram, desde o início, na linha da frente da luta pelos desaparecidos, em parte porque se pensava que, ao promover a sua condição de mães, teriam menos probabilidade de serem mortas e assediadas do que os homens (infelizmente, isso não aconteceu, já que algumas delas foram mesmo assassinadas). As Madres de la Plaza de Mayo foram extremamente influentes em todo o mundo na sua exigência por justiça – à medida que foram envelhecendo, o movimento mudou, tornando-se mais abertamente político noutras questões, sendo que as suas marchas semanais se encheram de lembranças e agora são performatizadas para turistas. No entanto, a natureza radical da sua exigência por “aparición con vida”, para que o Estado devolva com vida os seus filhos desaparecidos, continua a ser uma exigência poderosa. Adam Rosenblatt denomina isso de “exigência contrafactural” [“counterfactural demand”] - uma exigência que obviamente não pode ser atendida, mas que na sua própria demanda basicamente deslegitima o Estado, deixando claro que este nunca poderá reparar pelo que fez. É por isso que muitas das Madres (há dois grupos que discordam sobre as exigências) se recusam a participar na identificação arqueológica de restos mortais. Como observei anteriormente, muitos dos mortos desapareceram no cemitério do Atlântico e nunca serão encontrados. As lutas na Argentina também continuam porque os militares roubaram os bebés das mulheres prisioneiras que foram mortas, tendo aqueles sido adoptados por famílias de militares. Actualmente, o DNA está a ser usado para os encontrar, com o trauma deles descobrirem agora, aos quarenta anos, que foram criados pelos responsáveis pela morte dos seus pais biológicos. Aqui vemos a brutalidade da Junta que produziu gerações e gerações de traumas.

O Chile tem a sua própria dinâmica de distintos legados, predominando a tortura e o exílio mais do que o desaparecimento, o que produziu um conjunto distinto de traumas. Estranhamente, o Estadio Nacional permaneceu inalterado durante quarenta anos, depois de ter ficado famoso por ser usado como local de detenção, tortura e morte nos meses que se seguiram ao golpe de 11 de Setembro de 1973. Nas décadas que se seguiram foi usado activamente como estádio e local de votação, sendo que os espaços onde as pessoas estiveram detidas foram deixados à ruína. Fomos visitá-lo quando o seu restauro estava a transformar esses espaços em espaços de memória, e um em particular era o antigo balneário feminino, onde as mulheres detidas estiveram alojadas separadas dos homens. As histórias de solidariedade entre as mulheres no estádio eram muito emotivas. Eu também estava interessada em explorar a questão de como os estádios foram historicamente transformados em locais de violência, de como a arquitectura do estádio conduz à repressão. Há hoje um conjunto muito activo de actividades no Estádio Nacional em torno da memória, muitas delas lideradas por uma geração mais jovem.

O Chile tem a sua própria dinâmica de distintos legados, predominando a tortura e o exílio mais do que o desaparecimento, o que produziu um conjunto distinto de traumas. Estranhamente, o Estadio Nacional permaneceu inalterado durante quarenta anos, depois de ter ficado famoso por ser usado como local de detenção, tortura e morte nos meses que se seguiram ao golpe de 11 de Setembro de 1973. Nas décadas que se seguiram foi usado activamente como estádio e local de votação, sendo que os espaços onde as pessoas estiveram detidas foram deixados à ruína. Fomos visitá-lo quando o seu restauro estava a transformar esses espaços em espaços de memória, e um em particular era o antigo balneário feminino, onde as mulheres detidas estiveram alojadas separadas dos homens. As histórias de solidariedade entre as mulheres no estádio eram muito emotivas. Eu também estava interessada em explorar a questão de como os estádios foram historicamente transformados em locais de violência, de como a arquitectura do estádio conduz à repressão. Há hoje um conjunto muito activo de actividades no Estádio Nacional em torno da memória, muitas delas lideradas por uma geração mais jovem.

Portanto, as mulheres e a Lei. O DNA como marcador. Memória como activismo e exigência. Vemos estes temas serem postos em prática um pouco por todo o mundo.

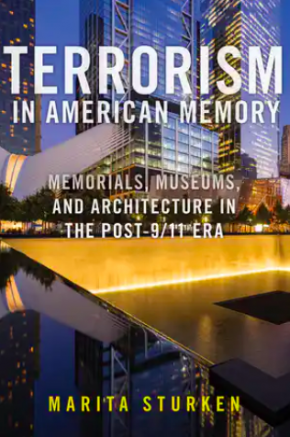

No seu novo livro, Terrorism in American Memory: Memorials, Museums, and Architecture in the Post-9/11 (New York University Press, 2022), a Marita examina o papel da memória cultural no que designa como a “era pós-11 de Setembro da cultura americana”, nomeadamente através da análise do Ground Zero como um local de “turismo e consumismo da memória”, onde a memória dos EUA permanece incontestada e as guerras do Iraque e Afeganistão foram apagadas, e o seu contra-espelho – The Legacy Museum e o National Memorial for Peace and Justice, no Alabama, que “reescreve o guião nacional da história americana”. Esta “era pós-11 de Setembro”, de acordo com a Marita, começa precisamente com a memorialização do 11 de Setembro e o medo do “terrorismo estrangeiro” e termina com as lutas contra a injustiça racial provocadas pela pandemia e o consequente genocídio de Estado, culminando com a invasão do Capitólio, em Janeiro de 2021. Ao estabelecer estas ligações frutíferas, a Marita repensa a memória do terrorismo nos Estados Unidos, argumentando que o este foi e é praticado não apenas fora das fronteiras do país, mas também dentro, da Escravatura ao linchamento, às guerras no Iraque e Afeganistão, à forma como a pandemia foi tratada pela presidência de Trump. O terrorismo é, portanto, “um aspecto fundamental” da cultura dos Estados Unidos e perdura. Ao estabelecer esta genealogia, a Marita repudia a “narrativa da inocência americana” e, ao fazê-lo, descoloniza a história dos Estados Unidos.

Será que pode elaborar mais sobre esta era pós-11 de Setembro e os seus emaranhados de forma a abrir o apetite dos leitores para o seu novo livro?

Narro no livro que tenho vindo a trabalhar no seu material há mais de quinze anos, mas que este só ficou coerente no seu argumento quando a pandemia eclodiu e o mundo parou. Foi nesse momento que para mim ficou claro que a era pós-11 de Setembro havia chegado ao fim e sido substituída por uma nova, ainda por definir. Isto tornou-se mais claro com a insurreição no Capitólio dos Estados Unidos a 6 de Janeiro de 2021, quando uma multidão incitada por Trump o invadiu e ameaçou os processos democráticos dos Estados Unidos. As ironias eram evidentes. No 11 de Setembro de 2001, o vôo 93, que acabou por cair na Pensilvânia, tinha como alvo o Capitólio. Assim, passámos de uma era moldada por medos e respostas brutais ao terrorismo estrangeiro para uma era em que a nação está sob a ameaça do terrorismo doméstico, em guerra não contra os outros, mas contra si mesma.

A era pós-11 de Setembro pode ser definida como o período em que o evento do 11 de Setembro, e tudo o que se lhe seguiu, foi o principal aspecto da cultura e da sociedade dos Estados Unidos. Deste único evento, que chocou uma nação alheia à sua capacidade de gerar ódio em consequência da sua política externa e estratégias imperialistas, surgiu uma cultura de nacionalismo e patriotismo excessivo, de vingança e islamafobia, de medo do outro racializado, de securitização e defesa, e de um crescente belicismo que alimentou duas guerras sob o pretexto de defesa nacional e da “Guerra Global contra o Terror”. A devastação da resposta dos EUA ao 11 de Setembro foi globalmente catastrófica: destabilizou o Médio-Oriente e resultou em centenas de milhares de mortos no Iraque, Afeganistão, Síria e não só, custando triliões de dólares que alimentaram a indústria militar privatizada.

Eu argumento que a era pós-11 de Setembro também esteve completamente obcecada com a memória, desde já o excesso de memória em relação ao 11 de Setembro e o que isso significa. Existem mais de 1200 memoriais ao 11 de Setembro nos Estados Unidos e mesmo fora, muitos deles construídos dez a quinze anos depois, quando a Autoridade Portuária (proprietária do local) distribuiu peças de aço a praticamente qualquer pessoa que quisesse construir um memorial. Portanto, havia uma espécie de mistura de natureza oficial, não oficial, popular, em grande parte do que foi construído, numa ampla gama de estilos estéticos. Defendo que essa memorialização expandida, que só tem paralelo na história dos Estados Unidos com precisamente a memorialização da Guerra Civil [1861-1865], tornou-se menos sobre o evento em si e mais sobre uma nostalgia do momento de unidade nacional que se seguiu aos ataques. A memorialização do 11 de Setembro foi em grande parte um processo acrítico de excepcionalismo nacional, que confirmou as narrativas da inocência americana, de uma nação atacada do nada.

No livro, analiso o museu e o memorial que foram construídos no Ground Zero, em Nova Iorque, e a reconstrução arquitetónica da baixa de Manhattan, que representou uma transferência impressionante de 25 bilhões de dólares de fundos públicos, principalmente para o setor privado, resultando em alguns pouco inspirados arranha-céus e um centro comercial/centro de transportes semelhante a uma catedral. Infelizmente, este é um triunfo neoliberal que não oferece um espaço público real. Portanto, o livro é em parte sobre as falhas do processo de memorialização e reconstrução em Nova Iorque, que expôs a falta de infraestrutura cívica da cidade.

Nesta era, a preocupação com a memória também faz parte daquilo que sinaliza o seu fim, uma vez que, a partir de 2018, o engajamento com a mesma passou do nacionalismo à oposição à memória e à crítica. Termino o livro com um capítulo sobre a memória dos linchamentos (o National Memorial for Peace and Justice) e o Legacy Museum, que foi criado por Bryan Stevenson e a Equal Justice Initiative (EJI), em Montgomery, no Alabama. É fundamental destacar que se trata de um projecto de memória criado por uma organização de assessoria jurídica, que defende pessoas que foram acusadas ou condenadas injustamente. No entanto, foi por meio da memória que Stevenson pensou que poderia ter maior impacto na mudança de ideias sociais mais amplas sobre raça e justiça criminal. E assim, ao criar um memorial para mais de 4400 pessoas que foram linchadas e um museu da memória relacionando o tráfico de escravos à segregação, o linchamento como terrorismo racial ao encarceramento em massa, a Equal Justice Initiative está a usar a memória e práticas de memorialização para intervir muito concretamente na história nacional sobre raça e progresso racial. Também poderíamos dizer que uma táctica semelhante é usada quando nos protestos de Black Lives Matter as pessoas gritam “Digam os seus nomes” [Say their names]; ao fazê-lo as pessoas engajam-se numa prática de memória que assenta numa longa história de ler os nomes dos mortos nos memoriais. “Digam os seus nomes” é uma exigência para que aquelas pessoas mortas pela polícia sejam consideradas como indivíduos, cujas vidas importam; e também para que sejam lembradas como vidas dignas de luto, que de alguma forma elas sejam reparadas ao reconhecê-las após a sua morte. É impressionante que seja a memória, em vez da história, que esteja a ser mobilizada como activismo.

Na sua concepção, o memorial aos linchamentos cria desconforto para os visitantes pois situa-os numa espécie de posição conivente. Consiste em mais de 800 marcadores de aço Cor-ten nos quais estão inscritos os nomes daqueles que foram linchados. À medida que se caminha pelo memorial, o percurso descendente faz com que os marcadores avultem cada vez mais próximo da nossa cabeça, criando uma tensão e colocando-nos também na posição de quem olha para a pessoa linchada, que quase sempre era elevada acima de uma multidão para que fosse vista. Este tipo de memorialização, que critica a nação e rejeita narrativas de inocência nacional, é uma intervenção radical na cultura da memória nos Estados Unidos.

Acresce que, o Legacy Museum, como um museu activista, pode ser visto como um museu de memória em vez de um museu de história. O Legacy Museum implementa tecnologias de reconstituição e de criação do presente para trazer, por exemplo, a memória da Escravatura para o presente. Argumenta que o passado está no presente, não como história mas como memória, que os legados da Escravatura persistem no encarceramento em massa de pessoas negras. A memória é temporalmente mais fluida do que a história, que no contexto dos museus [de história] é definida como separada, como algo no passado. (Aqui estou em dívida para com o trabalho de Alison Landsberg no museu). O Legacy Museum argumenta que a Escravatura, na verdade, evoluiu em vez de ter tido um fim, que existe no presente em novas formas, que não é história.

Para voltar à importância da materialidade, eu diria que um dos aspectos mais poderosos dos projectos de memória da Equal Justice Initiative é o Soil Collection Project [Projecto de Colecta de Solo], no qual os voluntários colectaram solo de diferentes locais onde indivíduos tinham sido linchados. O solo, de textura rica e de cores variadas, é exposto em frascos de vidro com o nome da pessoa linchada, local e data. Tal é uma reivindicação do solo como memória, para dizer que a terra pertence àqueles que para ela sangraram, cujo suor a saturou. As vítimas de linchamento muitas vezes ficavam expostas dias a fio como uma forma de terrorismo racial. O solo [naqueles frascos] é uma lembrança de que a injustiça racial é frequentemente preconizada sobre a posse da terra. Os participantes na colecta de solo às vezes usavam a linguagem do DNA para caracterizar o possível vestígio dos mortos no próprio solo, o que significa uma reivindicação da terra através da mistura dos corpos com o solo. O próprio solo representa também uma espécie de testemunho da natureza, significando que as categorias de raça e a ideologia da supremacia branca não são naturais. Este simples acto de colectar terra é um acto profundamente reparador.

Acredito que o Legacy Museum e o National Memorial for Peace and Justice apontam um caminho a seguir em termos de como se deve lidar com passados difíceis e dolorosos; uma nova era em que exigências crescentes são colocadas para enfrentar legados difíceis, por forma a ultrapassá-los, uma nova era que tem algumas possibilidades de memória reparadora. Esta vontade implicará contestação e recuo, irá progredir aos solavancos, mas de certa forma não há como voltar atrás depois destes últimos anos. As estátuas foram desmanteladas.

The Lynching Memorial (The National Memorial for Peace and Justice), Equal Justice Initiative, 2018. Montgomery, Alabama. Cortesia, Marita Sturken

The Lynching Memorial (The National Memorial for Peace and Justice), Equal Justice Initiative, 2018. Montgomery, Alabama. Cortesia, Marita Sturken

Gosto dessa ideia de “memória reparadora”. Em que é que a Marita está agora a trabalhar? Qual é o seu próximo projecto de investigação?

Decidi voltar à fotografia para me dedicar a um projecto em que fui trabalhando intermitentemente ao longo dos anos, a história da fotografia amadora/pessoal íntima. Estou interessada em como, no Século XX, a Kodak e depois a Polaroid foram capitais em moldar a forma como os consumidores usavam as câmaras e os tipos de fotografias que estes tiravam e guardavam. Sinto que ainda não lidámos realmente com a mudança dramática que a câmara do smartphone e a media social produziram nas práticas fotográficas pessoais. Tiramos imensas imagens, compartilhamo-las constantemente, acumulamos fotografias mundanas, hoje raramente temos uma imagem que constitua um “momento Kodak” especial. Estou interessada em analisar a história de como as pessoas usaram as fotografias para criar uma individualidade e participar da sociedade moderna, e de como a relação com a fotografia mudou drasticamente na era digital, portanto da Kodak à Polaroid e ao Instagram. O que as pessoas fazem com as suas imagens e como se empoderam através delas?

É claro que parte do que assistimos hoje neste contexto digital é um colapso das distinções entre amadores e profissionais, já que as fotos e vídeos da violência policial, tão importantes para a compreensão pública das mortes de pessoas negras desarmadas pela polícia, têm sido tiradas por pessoas comuns. A sociedade transformou-se com o facto de as pessoas trazerem sempre com elas uma câmara (no telefone). A história da fotografia pessoal sempre implicou abundância e mobilidade, mas isso aumentou drasticamente nos últimos quinze anos (é difícil até nos lembrarmos que o smartphone data apenas de 2007). Eu creio que a relação da fotografia com a memória também mudou fundamentalmente neste período, uma vez que a forma como usamos as imagens para recordar é agora dominada pela forma como as compartilhamos. Em muitos aspectos, temos muito pouco conhecimento dessas drásticas mudanças na forma como as pessoas usam a fotografia hoje. Muitas vezes, tal é caracterizado em termos depreciativos sobre selfies, narcisismo, vigilância de dados e os efeitos negativos da media social, mas eu quero explorar as novas formas de arbítrio que ela proporcionou. Em certo sentido, suponho que se pode dizer que dentro das críticas que o meu trabalho implica, eu estou sempre em busca de formas de reparação.

Muito obrigada, Marita, pela generosidade do seu tempo.