Autoras como Produtoras: dispositivos em (e)moção

“Autor como Produtor” (1934) é um texto seminal do filósofo judeu alemão Walter Benjamin (1892-1940). Não se trata tanto de uma apologia da revolução, mas antes de mais nada de impedir que a criação artística (mesmo “a de esquerda”) possa ser co-optada pelo fascismo. Ontem como hoje. Um texto de resistência à “estetização da política” na Alemanha nazi, à qual Benjamin opunha a “politização da arte” – isto é, uma consciência e responsabilização do gesto artístico. O eixo essencial da argumentação do filósofo assenta no conceito de “apparatus”. E para Benjamin é claro que a constituição da sua mensagem depende da constituição deste apparatus.

Antes de ser produtora de qualquer coisa, uma autora tem, então, de ser produtora do seu próprio apparatus, correndo o risco de, abdicando dessa responsabilidade, alienar a sua propriedade em agentes que podem ser hostis à sua mensagem e ao destino projectado da sua criação, ficando, desse modo, presa nas suas próprias contradições. Esta é a grande tese que Benjamin se encarrega de demonstrar: a concomitância entre a tendência política e a tendência estética. A criação é, por isso, indissociável de uma relação aos meios de produção – daí a questão do apparatus e o abandono das posições criacionistas no que diz respeito à produção artística. Para Benjamin a valorização do “espírito” e da personalidade artística individual é uma receita tóxica, que faz com que a criadora se desresponsabilize da sua inscrição social e que evite colocar o problema da sua classe de origem (e quem diz classe, diz género e raça).

Demasiadas vezes a arte fornece um apparatus produtivo sem o mudar. Mudá-lo seria derrubá-lo. Resistir à visualidade fascista, colonial e patriarcal e às suas formas intrincadas (e, por isso mesmo, intensificadas) implica uma reconceptualização do apparatus. Por forma a possuí-lo, em vez de por ele ser possuída. No centro desta equação não pode estar a psicologia individual da criadora, mas uma racionalidade cuja essência é essencialmente técnica e, portanto, transmissível. Esta centralidade da técnica é, para Benjamin, a forma de superação da aporia forma/conteúdo e implica o total abandono das posições criacionistas em relação à arte. A técnica é, pois, a verdadeira mediação entre a criadora e o seu objecto, como o será depois entre esse mesmo objecto e o público. Nenhuma criadora se pode eximir à questão de ser criadora da sua própria técnica, do seu próprio apparatus, sendo, nessa exacta medida, que se pode entender a grande tese de Benjamin:

“um[a] autor[a] que nada ensina a outros[as], não ensina ninguém. O que interessa é o carácter exemplar da produção, que, primeiro, incite outros[as] a produzirem e que, segundo, ponha à sua disposição um dispositivo aperfeiçoado. E este dispositivo é tanto melhor quanto mais consumidores[as] transformar em produtores[as].”

Walter Benjamin havia de deixar-nos o seu dispositivo crítico, que chegou até nós pelos intrépidos esforços dos seus cúmplices e amigos: Theodor W. Adorno (1903-1969), Hannah Arendt (1906-1975) e Georges Bataille (1897-1962), que é quem esconde o manuscrito de Das Passagen-Werk / The Arcades Project (1927-1940) – o “teatro de todas as lutas e ideias” de Benjamin – na Biblioteca Nacional, em Paris. Tal permitiu a sua publicação, em modo inacabado, muito anos após a sua trágica morte. O dispositivo crítico que Walter Benjamin nos legou revela a natureza política do “intervalo” – os gestos e os modos de o ocupar e, principalmente, a responsabilidade inerente a esses gestos.

Neste artigo monto apparatus forjados por mulheres, diversos na sua natureza, mas, argumento, similares no seu móbil. Ao dar corpo às suas urgências individuais, os seus dispositivos desbloqueiam não só processos de auto-cura das autoras, mas igualmente de construção e reparação de colectivos. Sou amiga ou colega de algumas destas mulheres, pelo que este conjunto é também um reconhecimento ao seu trabalho. Muitas faltarão aqui. Mobilizei aquelas que, neste momento, me permitem argumentar o que aqui não cabe escrever. As breves notas que em seguida deixo são brechas por onde entrar nos seus dispositivos.

**

O BUALA – mise en abyme desta “curadoria” e que por isso a inaugura – é o “portal” onde Marta Lança (n.1976) tece e monta encontros, reflexões, cumplicidades que extravasam já o secular triângulo afro-luso-brasileiro para o qual foi engendrado. Somos leitoras e, sobretudo, tornamo-nos produtoras do dispositivo BUALA, reconhecendo-nos umas às outras porque participamos dessa “comunidade” que Lança iniciou em 2010. E que ela continua, teimosamente, a editar com o mesmo ímpeto do primeiro dia em que o lançou no Brasil, junto com a sua amiga Marta Mestre, depois de alguns anos vivendo e viajando por Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Num país em que tantos projectos culturais importantes ficam pelo caminho, a Marta e o seu Buala são já uma instituição.

**

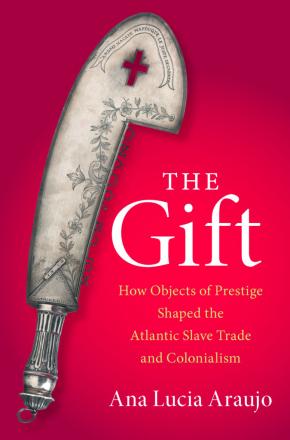

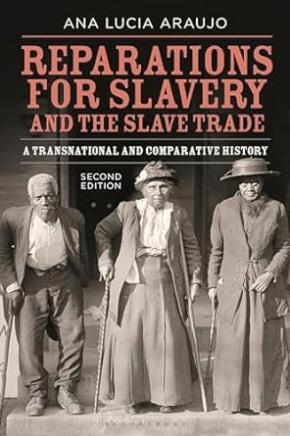

A historiadora cultural Ana Lucia Araujo (n. 1971), professora na Universidade de Howard, é autora de quinze livros sobre a escravatura e o tráfico atlânticos, bem como a sua materialidade, visualidade e memória. Só este ano publicou uma nova edição revista e aumentada do precursor Reparations for Slavery and the Slave Trade: A Transnational and Comparative History e o precioso The Gift: How Objects of Prestige Shaped the Atlantic Slave Trade and Colonialism, onde a partir de um objecto específico, uma espada cerimonial de prata, Araujo conta uma história atlântica rizomática e com múltiplas camadas. A totalidade da sua obra é, pois, um dispositivo exemplar e inspirador, que se multiplica em tantas outras iniciativas de história pública em que Ana se desdobra, como o seu mais recente projecto The Slavery Archive Digital Initiative, enquanto generosamente visibiliza a produção de outras mulheres académicas e artistas.

**

Confrontada com as insuficiências das ferramentas académicas para dar corpo às suas urgências e inquietações, Grada Kilomba (n. 1968) abdicou do seu trabalho como professora universitária, e, desde 2015, tem vindo a forjar uma teoria-na-praxis, que se anunciava já em Memórias da Plantação: Episódios de Racismo Quotidiano (2008). Através dela tem aberto espaços para a escuta e o reconhecimento da experiência negra, com ênfase para os contextos brasileiro e português. A importância da produção artística de Kilomba não reside, pois, neste ou naquele trabalho concreto ou mesmo na totalidade da sua já extensa obra. Antes se situa no gesto – inicial e iniciático – de forjar, em consciência, o seu próprio apparatus, que, reivindicando a tradição griot da África Ocidental, Kilomba designa de “conhecimento performado”.

Grada Kilomba, The Dictionary, 2019.

Grada Kilomba, Table of Goods, 2017

Grada Kilomba, Table of Goods, 2017

Grada Kilomba, Heroines, Birds and Monsters series, Act III, 2020

Grada Kilomba, Heroines, Birds and Monsters series, Act III, 2020 Grada Kilomba, O Barco (detalhe), 2021

Grada Kilomba, O Barco (detalhe), 2021

**

Deus-Dará. Sete Dias na Vida de São Sebastião do Rio de Janeiro, ou o Apocalipse segundo Lucas, Judite, Zaca, Tristão, Inês, Gabriel & Noé (Caminho, 2022 [Tinta da China, 2016]), de Alexandra Lucas Coelho (n. 1967), é uma axis-mundi, onde palavra e imagem, panorâmica e close-up, banda sonora e poesia visual, profano e sagrado, Portugal e Brasil, passado e presente se entrançam como naqueles vórtices de Sedona, sugando-nos para, no fim, nos cuspir já outras. Romance-xamânico, dele guardo a sibilina frase: “todos os impérios são uma história de violência, caberá a cada um[a] atravessar a sua para ser mudado[a]”. A escritora atravessou, e nisso permitiu à leitora com ela atravessar também essa história. Através do seu dispositivo, Lucas Coelho ousou, em 2016, forjar um país que então “ainda não existia”, mas que – também por causa dele – se vai já hoje habitando.

**

Chantal James (n. 1977), fotógrafa de origem guianesa, tem vindo a contar outras histórias sobre lugares estereotipados, como o Haiti, Cuba e Brasil, na La Rampa. Art, Life & Beyond – objecto híbrido, entre a revista e o livro, de edição intermitente, e que ela fundou. O seu último número, de 2020, em que tive a felicidade de trabalhar, é dedicado a um Portugal negro que ela habitou entre 2017 e 2018. Através da sua estética do escuro, James escurece para melhor ver e dar a ver, como naquela fotografia onde a luz rasante inunda a penumbra da palimpséstica igreja de São Domingos, ou naquela outra onde um pavão do Jardim Botânico Tropical nos devolve o olhar ou ainda no chiaroescuro futurista de um club numa cave em Queluz, para onde Chantal foi levada pela mão da singular Ana Stela Cunha (1974-2023).

**

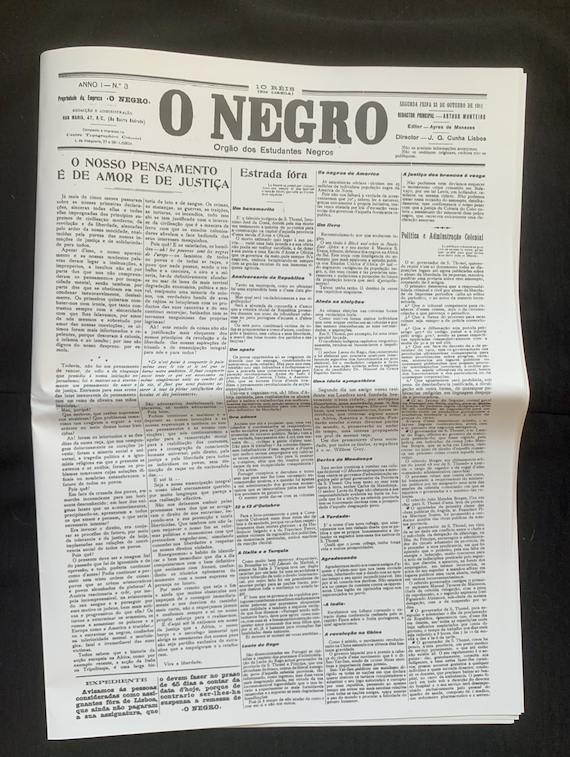

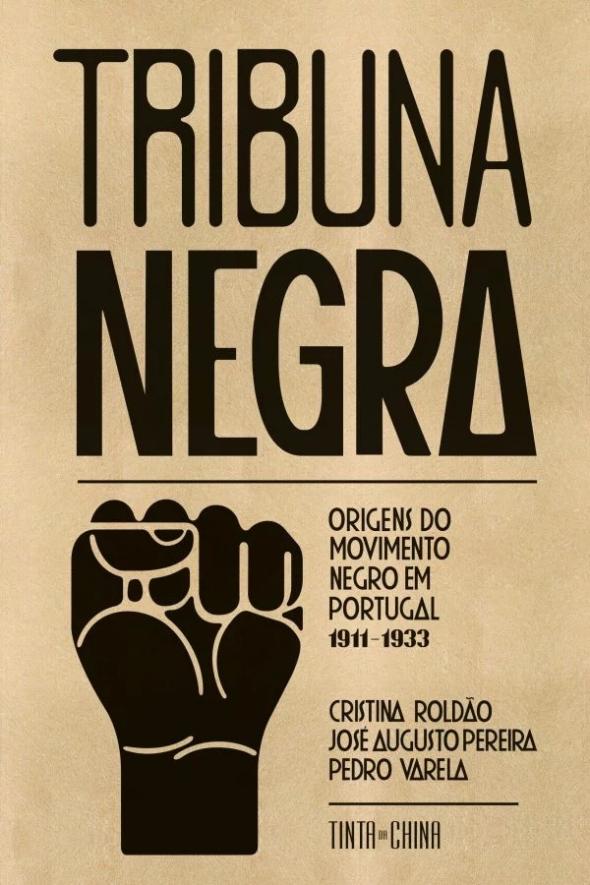

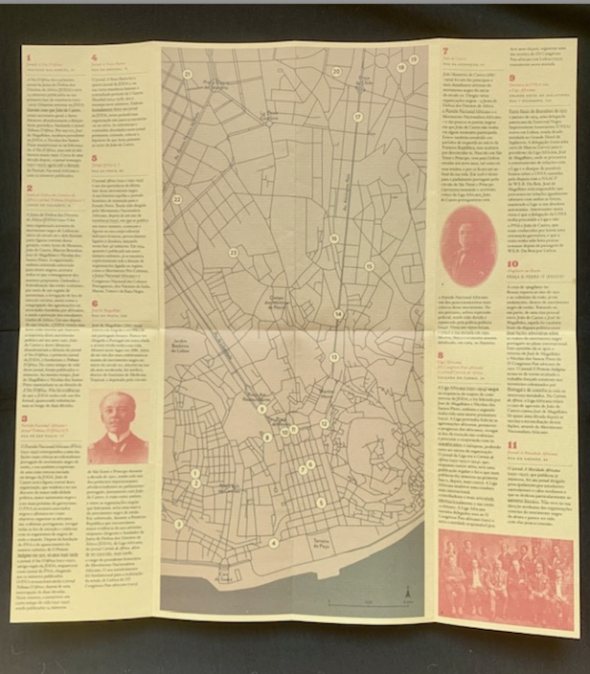

Em 2021, Cristina Roldão (n. 1980), José Augusto Pereira e Pedro Varela, com o apoio do Falas Afrikanas de Raja Litwinoff, lançaram-se na reimpressão de uma edição fac-similada dos três números do jornal O Negro, pelo seu 110º aniversário. Com a recirculação massiva deste contra-arquivo forjaram um dispositivo que funciona como contraponto à lógica do arquivo colonial e dos seus usos coloniais no presente, nomeadamente em produção académica, cinematográfica e curatorial que, no seu legítimo afã de entender o que foi o colonialismo português, acaba por reificá-lo. Recentemente, este importante projecto de Roldão, Pereira e Varela teve outros desdobramentos, como a exposição itinerante Para uma História do Movimento Negro em Portugal 1911-1933 (2022) e o livro Tribuna Negra: Origens do Movimento Negro em Portugal 1911-1933, Tinta da China, 2023.

Jornal O Negro, nr. 1 (9 de Março de 1911)

Jornal O Negro, cópia facsimilada (reedição comemorativa), 2021

Ana Alcântara, Cristina Roldão, José Augusto Pereira e Pedro Varela, Mapa do Movimento Negro em Lisboa no início do Século XX, 2021.

**

Sara Serpa (n. 1979), vocalista e compositora, usa a sua própria voz como instrumento. É esse desde logo o seu dispositivo. Da sua já extensa obra, treze álbuns a solo ou em parceria, destaco Recognition (2020) – filme e álbum que resultam de um mergulho de três anos no arquivo e na história colonial da sua própria família, até então tabu. Retrabalhando os filmes em Super 8 do seu avô, produzidos em Angola e Portugal durante a vigência do regime colonial fascista, Serpa montou, juntamente com Bruno Soares, um filme para o qual compôs a música e em que, a esparsos, ouvimos Amílcar Cabral, dito por Aline Frasão. Tomando de empréstimo um dos cinco mecanismos, assinalados por Grada Kilomba, pelos quais a pessoa branca passa (negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação), Serpa forjou um dispositivo, visual e sonoro, para reconhecer o passado colonial da sua própria família e, por extensão, do país.

**

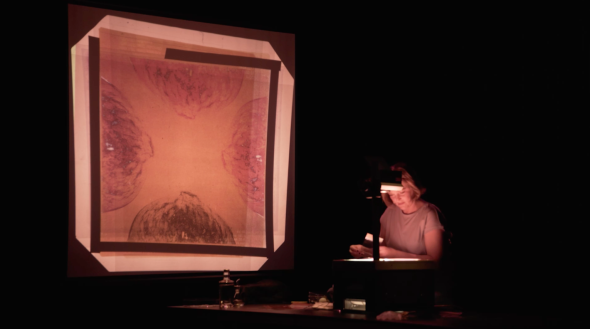

Ao tentar dar corpo à experiência da doença que se lhe acometeu, Sara Goulart (n. 1977) criou um dispositivo que testemunha o processo de cura de um cancro de mama diagnosticado em 2018. Na sua conferência-performance Sarar (2021), Goulart monta os fragmentos deste processo para dele fazer sentido: a notícia dada pela médica, as ecografias, a mastectomia, o cocktail de substâncias, os afrontamentos, a menopausa precoce, as transformações do corpo, as dores, o inchaço, as baixas médicas, mas também a salvífica vontade de dançar. Através deste dispositivo, além de performatizar o seu processo de cura, Goulart oferece uma ferramenta de mediação da doença para outras mulheres que tenham passado ou estejam a passar por processos similares.

**

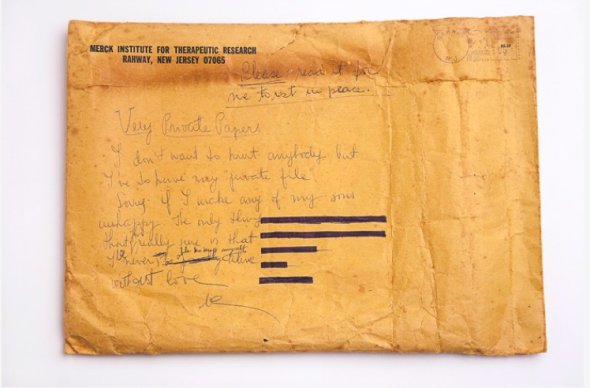

Anna Costa e Silva (n.1988) faz do “encontro” matéria da sua produção artística, em trabalhos como Práticas de Estar Com (2012-) ou Ofereço Companhia (2014-2016). O seu último trabalho, Por favor leiam para que eu descanse em paz, em co-autoria com Nanda Félix (n. 1981), tem como ponto de partida um envelope deixado pela avó de Nanda, Maninha, que foi internada nos anos cinquenta com o aval do seu marido, médico. O envelope continha, entre outras coisas, a sua avaliação psicológica, onde “todas nós nos encontramos”. Costa e Silva e Félix pediram a trinta mulheres que lessem o laudo em voz alta. No processo estas acabariam por contar as suas próprias histórias de violência e silenciamento. Montadas em diálogo com as ruínas do hospital onde Maninha esteve internada, bem como de imagens de um outro hospital psiquiátrico actual, o filme atesta a que o pedido de Maninha foi cumprido. Anna e Nanda produzem um dispositivo de tripla reparação: do passado de Maninha, do presente das trinta mulheres que a lêem, e do futuro de quem as escuta e observa.

Ao montar – em moção e emoção – esta “constelação” quis que estes dispositivos chegassem a quem deles possa fazer uso. Não como cópia (essa volúpia resultante da falta de imaginação nacional), mas como “apropriação melhorada”. Quis igualmente chamar a atenção para a importância de cada uma de nós construir o seu próprio dispositivo. Gesto tão urgente em 2023, no genocídio em curso na Palestina, quanto em 1934, quando Walter Benjamin o propôs como forma de combater a “estetização da política” do regime nazi (sabe-se que o fez por amor a Asja Lacis, que ele havia conhecido em Capri – quem sabe até por sugestão dela?). Repito, por isso, aquela que é grande tese de Benjamin: “um[a] autor[a] que nada ensina a outros[as], não ensina ninguém. O que interessa é o carácter exemplar da produção, que, primeiro, incite outros[as] a produzirem e que, segundo, ponha à sua disposição um dispositivo aperfeiçoado. E este dispositivo é tanto melhor quanto mais consumidores[as] transformar em produtores[as]”. Transformar consumidoras em produtoras.

20 de Novembro de 2023

Nota: Este texto resulta de um convite feito há dois anos pela Marta. Como os textos têm vontade própria, acabam sempre por se parirem só no momento justo.