Contos do Esquecimento (ou das listas da nossa vergonha)

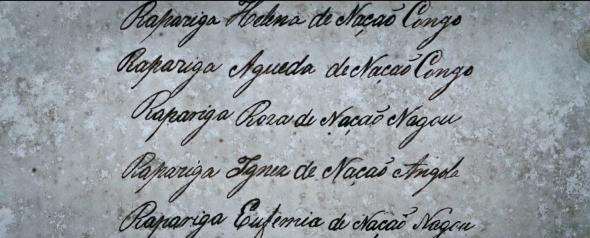

Rapariga Marcella de Nação Angola, Rapariga Engrácia de Nação Angola, Rapariga Serafina de Nação Nagou, Rapariga Eufémia de Nação Benguela, Rapariga Esperança de Nação Angola, Rapariga Umbelina de Nação Angola, Rapariga Emília de Nação Benguela, Rapariga Suzanna de Nação Angola, Rapariga Libânia de Nação Nagou, Rapariga Cecília de Nação Angola, Rapariga Helena de Nação Congo, Rapariga Águeda de Nação Congo, Rapariga Rosa de Nação Nagou, Rapariga Ignez de Nação Angola, Rapariga Eufémia de Nação Nagou, Rapariga Balbina de Nação Angola, Rapariga Emília de Nação Nagou, Rapariga Eufrazia de Nação Benguela, Rapariga Jacinta de Nação Nagou, Rapaz Paulo de Nação Angola, Rapaz Marcos de Nação Congo, Rapaz Teodoro de Nação Nagou, Rapaz Tertuliano de Nação Casange, Rapaz João de Nação Angola, Rapaz Manoel de Nação Congo, Rapaz Julião de Nação Nagou, Rapaz Paulo de Nação Nagou, Rapaz Sebastião de Nação Congo, Rapaz Marciano de Nação Nagou, Rapaz Gil de Nação Congo, Rapaz Francisco António de Nação Angola, Rapaz Bernardo de Nação Nagou, Rapaz Pedro de Nação Congo, Joaquim de Nação Nagou, Rapaz Paulino de Nação Luanda, Rapaz Francisco de Nação Nagou.

Estes nomes fazem parte de uma lista cuja mesma lógica serviu no parlamento à leitura de uma outra com nomes de várias crianças de uma escola pública, expondo-as ao ódio e à violência. Trata-se de um documento, talvez uma listagem de desembarque de um navio negreiro, que Dulce Fernandes incluiu no seu mais recente filme, Contos do Esquecimento (2023, 63’) – uma arqueologia que escava o papel de Portugal no tráfico transatlântico e dos seus legados no presente, em sala no City Alvalade. Por outras palavras: a lista de hoje só é possível porque ontem houve listas como esta com que inicio este texto.

Montando documentos históricos de diversas instituições (como o Arquivo Histórico Ultramarino e o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro) com imagens e sons do presente – e nisto estilhaçando a “temporalidade imperial” que separa o tempo em passado, presente e futuro – o filme tem como ponto de partida a descoberta, em 2009, de 158 ossadas de crianças, mulheres e homens, no que fora uma antiga lixeira medieval, às portas da cidade de Lagos. Datadas do século XV e identificadas como tendo origem africana, estas ossadas apresentavam sinais de trauma, como fraturas e pulsos manietados, outras demonstravam algum cuidado no seu sepultamento. Não estamos, então, perante uma lixeira apenas, mas perante um cemitério. O mais antigo local de sepultamento em massa de africanos escravizadas, como alerta Vicky M. Oelze da Universidade da Califórnia. Ao contrário do que aconteceu em Nova Iorque, no local onde hoje existe o African Burial Ground National Monument e em que as ossadas depois de estudadas pela Howard University retornaram ao local de sepultamento, no caso de Lagos as ossadas continuam aprisionadas na Dryas, empresa responsável pela escavação, e que Dulce Fernandes tão cuidadosamente evoca, sem nunca as mostrar. Porém, ecoam nas imagens das caixas etiquetadas que as contêm e das instalações, assépticas e frias – impróprias a sepultamentos.

Não se trata de ser um filme “cerebral” ou “abstrato”, mas de oferecer um dispositivo exemplar face a outros documentários, exposições e livros que, no afã de entenderem a “visualidade” do império, caiem na sua vertigem. Contos do Esquecimento conta uma história de violência sem recurso a imagens violentas (mesmo quando põe em movimento a famosa imagem de um navio negreiro, que, por ter sido pensada e agenciada para fins abolicionistas, não entra naquela equação). Fá-lo pondo em causa os protocolos de documentação que os “especialistas” agenciam e, nisso, relevando o grau de destruição que a sua produção implicou, e que, por sua vez, mantêm os “direitos imperiais” em vigor. Como, por exemplo, o direito a atentar contra a segurança e a dignidade de crianças através da listagem dos seus nomes.

Uma lista é como uma fotografia. Mas uma fotografia não-fotográfica. Uma imagem mental que produz, só pela simples catalogação dos sujeitos, um efeito que é, ao mesmo tempo, material e afectivo: uma “câmara clara”. Produz uma “visualidade”, uma estética (quem não se lembrará também das listas homicidas dos campos de concentração?). Essa é a razão por que o ignóbil deputado a recita no parlamento: para se possa ver o que não é visto – o seu ponto de vista. No caso da lista com que inicio este texto, Dulce Fernandes não nos dá a ver outras informações que certamente, como outras listas semelhantes que hoje jazem nos arquivos coloniais, ela contém.

Ainda assim, esta lista é violenta: não só porque deduzimos que estes não eram realmente os nomes daquelas raparigas e rapazes (e parte da violência colonial consistiu em rasurar os nomes originais das pessoas e nisso a sua cultura de origem), mas também porque, para que esta lista exista, um agente imperial teve de parar os seus corpos, olhá-los com minúcia, descrevê-los e registá-los. Ariella Aisha Azoulay designou este modus operandi como o momento iniciático da fotografia, datando-a de 1492, quando “mundos foram destruídos”. Quando é inventada enquanto técnica, nos anos 30 do século XIX, a fotografia limita-se a documentar um “mundo que já lá estava”: de divisão, pilhagem e “direitos imperiais”.

Mas talvez tenhamos que recuar a 1444, que é quando Gomes Eanes de Zurara descreve, de forma ambivalentemente vívida, nos capítulos XXIV, XXV e XXVI da sua Crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné (1451), a chegada das primeiras pessoas africanas escravizadas a Lagos – o evento “fotográfico” que antecede o que a lixeira/cemitério hoje testemunha. Em Lagos – como em Lisboa por iniciativa da DJASS e voto dos lisboetas nos idos de 2017 – continua a aguardar-se a memorialização desse evento inaugural da Modernidade (que houve quem acoplasse Colonialidade – uma não se entendendo sem a outra). Há planos da autarquia para um memorial junto ao local, mas é risível imaginar como pode ele conviver com um minigolfe. Com 92 campos de golfe em Portugal, metade dos quais no Algarve, precisará Lagos de mais um? Metáfora pungente de um modelo de desenvolvimento (e de não-memorialização) que as elites políticas portuguesas têm reproduzido até à exaustão, e que tem no regime da plantação, inaugurado justamente pelos portugueses, a sua matriz.

É que se o plano final de Contos do Esquecimento é um sobrevoo sobre a rasura produzida pelo silo e o minigolfe, um dos planos iniciais dá-nos a ver uma mega lixeira contemporânea, para depois dar conta do eucaliptal que lhe é vizinho. Entre um e outro plano – e, uma vez mais, para escapar à violência da representação – Dulce Fernandes recorre à materialidade elemental: a massa de água que é o vasto e revolto Atlântico, o vento assobiante que movimenta as copas de árvores, a terra ou as sementes que uma retroescavadora vai juntando no porão de um cargueiro. E, no entretanto, a realizadora coloca ainda a espectadora num cacilheiro (que faz a vez de um navio negreiro), fá-la sentir o labirinto do estacionamento de Lagos (metonímia da memória colonial portuguesa, já notava Eduardo Lourenço) e ainda cumpre o pedido de José Saramago, ensaiando a necessária museologia para “a prova de um grande crime” – a coleira do escravizado pela família Lafetá, que “vale tanto quanto os Jerónimos, a Torre de Belém, o palácio do presidente e os coches por junto e atacado, talvez mesmo toda a cidade de Lisboa”.

Contos do Esquecimento é uma teia que Dulce Fernandes constrói iconoclasticamente, promovendo uma desaprendizagem dos “protocolos de documentação”, ao intuir que nem tudo pode ser visto por toda a gente, ao filmar o seu objeto como um objecto em que se inscrevem “direitos não-imperiais” e que, com o seu gesto, ela restaura. Provém de um modelo de construção da imagem (pense-se em J.M.W. Turner e como evoca o crime do navio negreiro Zong) que serve de contraponto ao efeito cumulativo da lista chegófila e da torrente de “imagens” que a cada momento esse partido produz, visando a colonização do imaginário de toda a política (ontem a lista, hoje o Bairro do Talude). Para desmontar este efeito, urge que a cada momento nos perguntemos: estou a filmar – a ver, a produzir, a agir – como o colonial-fascista ou a combatê-lo?

Cinema City Alvalade, em Lisboa, até dia 23 de Julho. Sessões às 13.20.

Dia 24 de Julho em Faro, no Instituto Português do Desporto e Juventude, às 20.30. Com a presença da realizadora e da investigadora Vicky M. Oelze (no âmbito da conferência da SAfA – Society of Africanist Archaeologists).