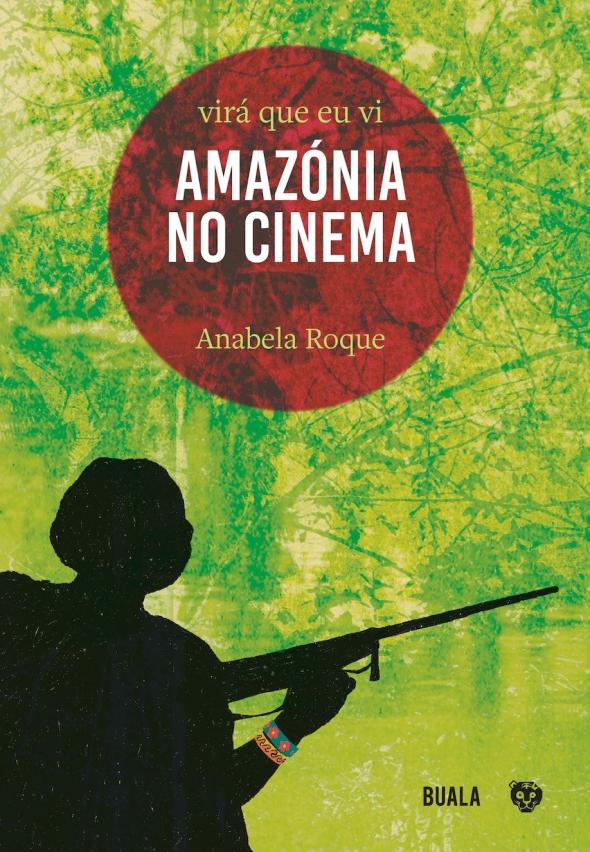

Virá que eu vi:Amazónia no Cinema - Introdução

A ativista indígena Txai Suruí denunciou que a Europa desconhece o que realmente acontece na Amazónia. Podemos saber que a Amazónia sofre, mas não temos consciência de que “todos os dias há quem morra nessa luta; que as crianças estão morrendo de desnutrição, que estão sendo envenenadas. Eles [europeus] não sabem que a nossa floresta está sendo queimada e que a nossa casa está sendo destruída. Saber que a Amazónia está sofrendo é uma coisa muito ampla. Como mudamos isso?”1.

Para a fundadora do Movimento da Juventude Indígena da Rondônia, é essencial “levar a informação sobre o que está acontecendo, de verdade, nas terras indígenas, para todos os lugares. O problema é que, apesar dos comunicadores mostrarem o que está acontecendo, ainda vivem em bolhas. […] Temos que acabar com a desinformação, levando mais informação, multiplicando as vozes”.

Meses antes de Txai Suruí fazer estas declarações, era exibido, em Lisboa, o filme A Febre (2020), da realizadora brasileira Maya Da-Rin, sobre o qual escrevi para o BUALA. O lançamento do filme no Brasil foi acompanhado por uma série de debates – que assisti on-line – sobre a Amazónia contemporânea e a sua representação no cinema. A advertência da ativista indígena e as questões levantadas nos debates motivaram-me a procurar mais filmes sobre a região e, a partir destes, escrever sobre uma realidade tantas vezes esquecida pelos meios de comunicação, mas vital para o futuro da humanidade.

O confronto com os fatos que fui conhecendo remetia-me, com frequência, para as palavras de Caetano Veloso, na canção O Índio, que alertam para a importância de ouvirmos o que os povos indígenas têm para nos dizer: “Surpreenderá a todos, não por ser exótico / Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto / Quando terá sido o óbvio”.

Escritos em 1976, tais versos ressoam com notável precisão no presente, ao se alinharem com o que o Cinema Amazónico nos transmite hoje: a valorização da cosmovisão e do legado ecológico dos povos indígenas – a conexão com a Terra, a espiritualidade ancestral e a luta em defesa da natureza. Não serão estes os valores que precisamos priorizar, se quisermos resgatar um mundo à beira do caos climático?

Partindo deste questionamento, procurei escrever sobre filmes cuja temática permitisse uma reflexão sobre a Amazónia e, entre estes, aqueles que dedicam especial atenção às cosmologias indígenas. O meu objetivo é evidenciar a diversidade de modos de fazer cinema na região, traduzidos em narrativas enraizadas nas realidades locais, capazes de resgatar ou expor fatos históricos, culturais e ambientais dos diferentes territórios do bioma.

O trabalho de investigação assenta na convicção de que o cinema é capaz de oferecer leituras contra-hegemónicas revelando, a partir do que é explícito nos filmes, aquilo que nestes permanece implícito. Abordo não apenas o que está diretamente presente nas narrativas dos filmes, mas também o que existe no fora-de-campo, exercendo influência direta sobre a construção do sentido fílmico: perspetivas que desconstroem a “visão ampla” referida por Txai Suruí e que aprofundam a compreensão das vivências e lutas dos povos amazónicos. Estes conhecem, como ninguém, a importância de manter em pé a floresta como fonte de vida, enquanto quem vivem fora da região tende a esquecer – ou simplesmente a ignorar – essa interdependência essencial.

*

Compreender o cinema é também entender os contextos em que é produzido, exibido e interpretado, uma vez que os filmes refletem e são moldados por realidades históricas, sociais, culturais e económicas. Assim, o livro não aborda as obras apenas como criações cinematográficas, mas como espaços de memória, de expressão e de disputa política. Importa perceber que histórias são contadas, quem tem voz, quem é silenciado e por que razão.

É neste sentido que surgem com frequência, ao longo dos textos, as citações de diálogos e de depoimentos das personagens, como valiosos testemunhos da realidade com o devido peso político e cultural. Observam-se também os significados, tanto objetivos como subjetivos, que emergem dos sentimentos – opressões, medos e esperanças – expressos pelas personagens.

Aprofundar este universo, com sensibilidade e respeito, é essencial para aceder ao “óbvio oculto”. Este exercício contribui para um debate mais plural sobre o cinema produzido na Amazónia, evidenciando que a floresta não é apenas um cenário, mas uma verdadeira protagonista, com um papel ativo na construção de novas narrativas e no fortalecimento de identidades.

Convido o leitor a deixar-se envolver na diversidade dos modos de pensar, dos valores sociais e das visões de mundo propostas não só pelas personagens, mas também pelos criadores dos filmes. Só assim será possível compreender a relação entre o povo do cinema e o povo da floresta. Este livro permite comparar diferentes projetos fílmicos, identificar padrões, contrastes e práticas que se transformam de acordo com as dinâmicas de poder, de representação e de comunicação – condicionantes que têm sido atualizadas ao longo do tempo.

Muitos filmes mencionados resultam de processos criativos coletivos, fruto do diálogo entre as comunidades e as equipas de realização. Este tipo de colaboração influencia profundamente a narrativa, tanto na forma como no conteúdo, num cruzamento de intenções, sensibilidades e afetos entre indígenas e não-indígenas. Uma das questões centrais do livro é compreender as metodologias desta criação conjunta: quais são as expectativas de ambas partes? E que função atribuem ao cinema?

Para os povos originários, o cinema é, cada vez mais, uma ferramenta de denúncia e um meio de comunicação com os não-indígenas, além de afirmação identitária e de fortalecimento da sua cultura ancestral entre a juventude indígena, estimulando o respeito pela floresta e pelos territórios. Para alguns realizadores não-indígenas, filmar na Amazónia implica rever práticas convencionais, adotar uma postura solidária, assumir-se como aliados, compreender as tradições locais e recorrer a abordagens mais participativas.

Por vezes, este “encontro” entre o mundo do cinema e os povos da floresta prolonga-se no tempo, através de relações de anos ou décadas. Quando assenta na confiança e na convivência, o cinema torna-se um aliado poderoso. Produzido dentro das terras indígenas, nasce do quotidiano partilhado e da escuta atenta; não se limita a registar um momento ou um acontecimento específico, mas amplia o seu âmbito a uma perspetiva conjuntural, em diálogo com as causas amazónicas.

*

Alguns filmes analisados colocam-nos diante do quadro dramático que a Amazónia vive atualmente, com especial impacto nos povos indígenas e nas comunidades tradicionais, como os quilombolas2, ribeirinhos – na sua maioria pescadores artesanais – agricultores familiares e seringueiros3, entre outras populações. Quase todas estas comunidades mantêm modos de vida sustentáveis, muitos dos quais desenvolvidos a partir dos conhecimentos dos povos originários. Entre todos, asseguram a sobrevivência da Amazónia, em forte contraste com o furor destrutivo vigente desde os tempos em que o Brasil era colónia de Portugal.

A visão da floresta como mero recurso económico legitimou séculos de violência — grilagem de terras (roubo de terras públicas), devastação da biodiversidade, perseguições e assassinatos. Frente a isto, os povos defensores da natureza continuam a resistir, reinventando formas de sobrevivência e de luta. Confrontam milícias rurais, grupos armados ou assassinos a soldo, e enfrentam um Estado que, muitas vezes, perpetua a impunidade. A batalha é contra a integridade ecológica da Amazónia e contra os próprios povos que nela habitam. Não se trata apenas de um frente a frente no terreno, mas também de uma disputa política e jurídica aberta por lobbies que cobiçam as terras e as riquezas naturais, em diversas geografias.

Somada às mudanças na legislação que visam reduzir as Unidades de Conservação e as Reservas florestais, a disputa em torno da aprovação da Lei da Tese do Marco Temporal – que estabelece que o direito constitucional dos povos originários aos seus territórios só estaria garantido a quem os ocupasse ou os tivesse reclamado na data da promulgação da Constituição Brasileira, em 5 de outubro de 1988 – mostra que a estratégia predatória é sistémica e encontra-se num momento especialmente agressivo. Se aprovada a Lei da Tese do Marco Temporal abrirá caminho à mineração, à construção de estradas e outras atividades predatórias, sem autorização nem consulta prévia dos povos indígenas. A medida é considerada um grave retrocesso civilizacional e uma ameaça acrescida ao meio-ambiente.

Os povos originários resistem a estes ataques sob o lema: “O nosso marco é ancestral. Sempre estivemos aqui”. Organizam-se em movimentos coletivos, ocupam espaços de poder público e reivindicam os seus direitos com uma força renovada. Nunca as suas vozes ecoaram com tanta força, de modo autónomo, sem intermediários ou tutelas, contrariando a tendência histórica de desqualificação preconceituosa. Nunca ocuparam tantos espaços como na atualidade, ainda que a sua representatividade na sociedade esteja longe de ser plenamente igualitária.

*

O cinema participa da resistência, sendo uma frente fundamental nesse levante. Para além das coproduções, destacam-se as obras realizadas por cineastas indígenas — o Cinema Indígena é um movimento em expansão, reconhecido além-fronteiras. A par da presença de diversos coletivos nas redes sociais, os filmes tornam-se formas diretas de denúncia e reivindicação. O contexto da resistência, no entanto, ultrapassa a questão ambiental: trata-se também de justiça social, de direitos humanos e da construção de um futuro sustentável para todos.

Quanto aos filmes em destaque, interessa observar a sua receção por parte do público e o debate que geram. Será que os espetadores conseguem distinguir a sua autenticidade? De que forma estes filmes contribuem para debates mais amplos sobre a identidade, os conflitos e as transformações na Amazónia?

As obras selecionadas neste livro alcançaram ampla distribuição, atraindo público, dando visibilidade às mensagens explícitas e promovendo a discussão do implícito. A crescente presença e atribuição de prémios ao Cinema Amazónico, em festivais internacionais, demonstra a força simbólica dessas obras. Os representantes indígenas acompanham-nas na sua trajetória por diferentes geografias, levando consigo as suas reivindicações – como ocorreu no Festival de Cannes, em maio de 2024, quando a equipa do filme A Flor do Buriti (2024) exibiu uma faixa contra o Marco Temporal na passadeira vermelha do evento.

*

Este livro reforça a visibilidade de filmes que combatem estereótipos, tentam descolonizar o olhar e afirmam um cinema ético, comprometido e transformador. São exemplos do Cinema Amazónico que apelam à solidariedade e à ação. A luta indígena e de outros povos da floresta não pode ser levada a cabo somente pelos que vivem nesses territórios; exige a mudança de mentalidades e um esforço global de apoio à sua resistência, assim como ações concretas para conter o avanço da destruição.

No nosso contexto de urgência climática, é fundamental conhecer a situação vulnerável do bioma amazónico – e, acima de tudo, compreender a conjuntura na origem dessa situação. Por isso, a Amazónia tem de estar presente nas salas de cinema por todo o mundo. Acredito que o cinema pode desempenhar um papel crucial na mudança de consciências e na definição de novas políticas. É a minha contribuição para ampliar esse conhecimento.

**

Primeiro título da Coleção BUALA / Tigre de Papel

(pode encomendar no site da livraria)