Verenilde Pereira, pioneira da literatura afro-indígena amazónica, revela os seus “indivíduos-personagens” ao mundo

As histórias e personagens de Um Rio Sem Fim, de Verenilde Pereira, emergem do esquecimento para nos confrontar com a Amazónia afro-indígena dos anos 1980, num cenário social e político que, na sua essência, se revela intemporal. São os povos originários e tradicionais que, pelas fissuras deixadas por séculos de colonialismo e opressão, reclamam a decolonialidade. Seguindo a força desta corrente, a autora desvenda uma paisagem-testemunho da ferida aberta, através de uma escrita desafiadora.

Verenilde Santos Pereira (Manaus, 1956), autora amazónica, é celebrada no Brasil de 2025 como a voz pioneira da literatura de ficção afro-indígena. Um Rio Sem Fim, escrito na década de 1990, foi resgatado pela crítica literária em 2022 e, em julho passado, reeditado pela Alfaguara, editora do grupo Companhia das Letras.

Capa do livro, edição de julho de 2025

Capa do livro, edição de julho de 2025

Sujeitos marginalizados disfarçam-se de personagens

Um Rio Sem Fim inicia com uma fogueira onde ardem livros, convertendo a visão etnocêntrica colonialista em labaredas e, rapidamente, em cinzas. Queimam-se as conclusões “de um teste aplicado entre aqueles milhares de índios que deveriam ser cristianizados”, aos quais foram carimbadas “obtusidade intelectual” e “viscosidade mental” (1998, pp.5 e 6). Consomem-se mentiras no fogo que a autora decide deflagrar como rastilho para a insurreição das suas personagens.

Os afluentes narrativos, nos quais a ficção se entrelaça com fragmentos da realidade amazónica, desembocam na denúncia da tirania sofrida pelos sujeitos que a autora resgatou. São “indivíduos-personagens” que, como a escritora sublinha com frequência, a obrigaram a conceder-lhes uma nova existência, de forma a libertarem-se da perspetiva dos opressores. Estes, por sua vez, também surgem no romance como personagens, representados nas suas múltiplas facetas e corpos.

Os protagonistas de Um Rio Sem Fim movem-se entre a paisagem aparentemente idílica da povoação fictícia de São João das Cachoeiras, no Alto Rio Negro, e a capital do Estado do Amazonas, Manaus, cidade erguida sobre um cemitério indígena, de costas voltadas para o rio Negro, marcada por um passado colonialista. Ligando todos os cenários, esse rio de águas escuras revela-se uma das personagens principais.

Quanto à fogueira, esta queimou histórias forjadas que aniquilavam a língua e a cosmologia ancestrais, abrindo caminho à imposição da catequese, dos costumes e do idioma da Igreja Católica às populações indígenas. Verenilde Pereira decifra o etnocídio a partir de uma elaboração decolonial, por meio de “uma literatura de testemunho que representa os grupos marginalizados”, como assinalou o brasileiro Rodrigo Simon, crítico literário e professor da Universidade de Princeton, que em 2022 revelou a potência do romance.

No ano seguinte, a escritora foi homenageada pelo Núcleo de Escritoras Pretas, no Departamento de Letras e Tradução da Universidade de Brasília, onde fez o mestrado e o doutoramento. No texto “O Poder da Literatura”, apresentado nessa ocasião, afirmou: “Disfarçados em personagens, esses sujeitos ressurgem, retomam e trapaceiam de alguma forma a maneira sem retorno à qual foram submetidos”. Entre a violência e a resistência, as personagens de Um Rio Sem Fim afirmam-se pelo seu nome, defendem o seu corpo e a sua identidade.

Vozes vivas da Amazónia afro-indígena

Ainda nas primeiras páginas, Verenilde Pereira descreve o encontro entre um forasteiro recém-chegado à aldeia e uma mulher anciã, “salpicada de séculos”: “O moço olhou para o corpo de Laura Dimas, buscando alguma fissura através da qual pudesse se aproximar, ultrapassando tempos, culturas, histórias” (1998, p.10). É sob esta premissa que a escritora constrói as suas personagens: através das suas fissuras, vai compondo as histórias de Maria Assunção, uma jovem afro-indígena, das três indígenas Rosa Maria, Maria Índia e Maria Rita, bem como das outras, ausentes: “Há milhares de Marias espalhadas ao longo deste rio” (1998, p.18). Do mesmo modo, olha para o Bispo Dom Matias Lana, para a Irmã Isabel, para o Pajé Tomás, para o indígena que viveu isolado, Lauriano Navarro, ou para Anamã, de “corpo e rosto acessíveis para tudo” (1998, p.28).

As jovens indígenas, caboclas, ribeirinhas estão no centro da narrativa. Levadas da aldeia para a cidade pelas missionárias, são encaminhadas para internatos salesianos ou para casas de famílias ricas de Manaus. A partir daí, abrem-se histórias tributárias que têm sempre origem no mesmo rio. Há “vozes e corpos que irremediavelmente se perdem” (1998, p.157); são “aqueles que não importam”, expressão da filósofa estado-unidense Judith Butler para designar a categoria de indivíduos que, segundo Verenilde Pereira, se encontram na “fila do descarte”. A própria autora reconhece-se nesse grupo, pois nasceu sob o “signo dos descartados” e resistiu pela palavra – “um desaforo” que lhe deu sentido à vida desde a infância e que a levou também a um colégio salesiano, o Nossa Senhora Auxiliadora de Manaus.

Cada personagem carrega consigo contradições e histórias de resistência, representando aqueles que raramente encontram lugar na história oficial. É sob o signo do descaso, ainda vivido por muitas mulheres no contexto amazónico, que a autora interpreta a morte de Rosa Maria: não como um suicídio, mas como um crime continuado. “Não, Rosa Maria, o poder é teu, o poder do esquecimento” (1998, p. 102).

No prefácio da edição de 1998, o filósofo e então professor da Universidade de Lisboa, José Gabriel Trindade, provoca o leitor a refletir sobre o papel do esquecimento. Este não surge como fuga, mas como defesa contra a dor da perda, da violência e do abandono. Diferente da memória, o esquecimento funciona como refúgio diante da contínua exposição ao trauma.

Verenilde Pereira, durante décadas, “esqueceu” as agruras da sua infância, a violência da ditadura contra os povos indígenas, assim como a prisão sofrida enquanto trabalhava como jornalista. Esse manto protetor transformou-se quando a memória se converteu em “musa da literatura”. Herdeira de um património existencial e ancestral comum às jovens protagonistas, a escritora afirma, no texto acima referido: “os personagens me invadiram, se impuseram na minha memória e reivindicaram com ousadia suas presenças na escrita”.

Estes indivíduos-personagens, porém, não habitam apenas o imaginário literário de Pereira. Ao FÓLIO, Festival Literário Internacional de Óbidos, como à FLIP 2025, Festa Literária Internacional de Paraty, no Brasil, e a tantos outros lugares onde se apresenta, a escritora diz que chega acompanhada por eles. Quando pensava na viagem a Óbidos, ainda sem o seu livro reeditado e sem a atenção que hoje lhe é dedicada no Brasil, confessou que receava o que iria encontrar; mas as suas personagens não a deixaram hesitar: “Foi como se elas me impulsionassem. Os personagens te obrigam. Agora é o momento de dizer: não nos traia, não nos traia! Não, não seja mais um! É como se elas dissessem: Vai, nós estamos contigo! Leva a gente, leva a nossa voz. Vamos lá, que três pessoas ouvindo, uma pessoa ouvindo, já evita a morte completa. Essa é a força da literatura”.

Para a autora, foi a persistência das personagens que tornou possível a reedição do livro. Após mais de vinte e cinco anos de silenciamento, estas “seguiam gritando sua força” e acabaram por impor o regresso da obra. A propósito, Conceição Evaristo, uma das vozes mais reconhecidas da literatura afro-brasileira contemporânea, amplia esta ideia implicado naturalmente a autora: “Quanto mais a água é represada, mais ela explode em violência. Um Rio Sem Fim chegou a mim como lágrimas dos povos originários e negros, contando-me sobre suas vidas com a força, a sinceridade e a coragem de quem não apenas escreve, mas vive em profundidade uma história que também é sua. Verenilde Pereira representa a voz em letra da ancestralidade afro-indígena brasileira”.

Verenilde Pereira. Foto de divulgação

Verenilde Pereira. Foto de divulgação

Decolonizar pela palavra

Um Rio Sem Fim foi escrito originalmente em meados dos anos 1990, como parte da dissertação de mestrado apresentada na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. O trabalho analisava a forma como a imprensa hegemónica e a sociedade em geral abordavam, de modo deturpado, as violências sofridas pelo povo indígena Waimiri Atroari (Amazonas e Roraima). Traumas decorrentes da destruição do seu território, provocada pela construção de uma estrada e pelo contato com várias frentes invasoras, entre as quais a dos missionários.

Perante o racismo estrutural e o ataque etnocida de que este povo indígena foi vítima, Verenilde Pereira, então estudante, não conseguia ecoar as suas vozes num texto académico. Preocupava-lhe a racionalidade etnocêntrica e o vocabulário ocidental, incapazes de abarcar as histórias que tinha para contar. O fascismo da língua impôs-se, como a própria afirmou, citando Roland Barthes, escritor e filósofo francês que defendia que “a língua é fascista”.

Foi assim que percebeu que apenas o texto literário “a poderia salvar” dos impasses que surgiram enquanto compilava o material da sua pesquisa académica: “Eram vozes e rostos de pessoas conhecidas que surgiram e dilaceravam aqueles conceitos, rasgavam as tabelas; era a linguagem se impondo com a sua autoridade e força”.

A dissertação, apresentada em 1995 com o título “Uma etno-experiência na comunicação: Era uma vez… Rosa Maria”, foi publicada em 1998, pela Editora Thesaurus, em formato de livro, com o título Um Rio Sem Fim. A edição, custeada pela própria autora, teve uma tiragem de três mil exemplares, distribuídos entre amigos e conhecidos, ou deixados em locais públicos de Manaus e Brasília.

Ao desafiar os cânones académicos, Verenilde Pereira protagoniza a sua própria insurreição, à semelhança do que fez a pensadora e ativista Lélia Gonzalez (1935-1994), uma das fundadoras do feminismo negro no Brasil. Gonzalez absteve-se de seguir as regras gramaticais para confrontar a linguagem dominante e questionar a manutenção do poder, recorrendo a um léxico alinhado com o legado linguístico dos povos escravizados.

A herança ancestral de Pereira, enquanto afro-indígena – filha de mãe negra e pai indígena do povo Sateré Mawé – somada às suas vivências e fissuras como mulher amazónica, originária do rio Negro, conferem-lhe profundidade e identidade à sua escrita. Trata-se de uma narrativa construída em fragmentos, um “olhar-câmara que fixa em palavras a sucessão dos grandes planos em que as personagens e os factos contracenam”, conforme descreve José Gabriel Trindade. O filósofo sublinha que se assemelha a um filme inacabado, cuja conclusão permanece suspensa no ar. A história nunca encontra um final definitivo, como se estivesse presa num dos “inesgotáveis suspiros de Laura Dimas”. Os diferentes pontos de vista proporcionados pelo olhar de Pereira, entre frestas, funcionam como uma câmara de cinema em busca do ângulo certo para alcançar o plano ideal.

Esses “planos literários” organizam-se de modo a que o leitor siga os personagens por cenários e eventos entrecruzados, num processo dinâmico, mas não-linear. Na narração polifónica, ações-chave e detalhes simbólicos surgem sem grandes contextualizações, oscilando entre poesia e prosa, realidade e fabulação, intensificando o caráter sensorial da obra. Esta composição literária, capaz de fixar em palavras aquilo que poderia ser considerado indizível, constitui um dos elementos-chave para melhor compreender a construção narrativa afro-indígena de Verenilde Pereira, pois é precisamente deste modo que se aproxima da tradição oral de contar histórias dos povos originários, também presente no legado cultural dos povos afrodescendentes.

Sob estas influências, Pereira apresenta-se como contadora de histórias. No texto “O Poder da Literatura”, afirma que o que escreve vem do que viveu e do que viu: “são histórias que ouço, os meus sonhos e os de outras pessoas, as experiências, os fatos do mundo, as memórias, lembranças, historicidades”. Para a autora, a imaginação é, portanto, repleta de fatos e de existência.

Durante uma das nossas conversas, por ocasião da sua participação no FÓLIO 2024, a escritora evocou Conceição Evaristo, também convidada especial em Óbidos para uma série de debates sobre o seu conceito de “escrevivência”. Verenilde Pereira sublinhou que ambas trabalham para “acabar com essa memória colonialista que fizeram de nós, negros e indígenas, e reverter isso através da literatura. Tanto o meu lixo como o dela: essa memória distorcida como foi apresentada. A gente está, através da literatura, fazendo o reverso, furando isso. Sempre vamos contar histórias, porque necessitamos desse espelho do que nós somos e do que não somos também”.

Literatura e resistência: a escrita que nasce da experiência vivida

Para a autora, a literatura é inevitavelmente política, por ser “um discurso tão poderoso que abrange universos díspares, existências, questões políticas, étnicas e tantas outras…”, como refere no texto “O Poder da Literatura”. Neste âmbito, integra as suas experiências de vida como elementos “necessários à criação literária”, entendendo-as como “observações do mundo, algumas obtidas de minha experiência como professora de seringal, como ativista participante em movimentos de resistência ou como jornalista. Minhas atividades como repórter especializada na questão indígena em jornais da região Norte que me colocaram diante de realidades que eu não conseguia abarcar fora da singularidade do texto literário”.

No texto “Verenilde, uma vida na Amazônia”, publicado em 2014 no site brasileiro Outras Palavras, Fabiane M. Borges, jornalista e escritora, descreve a essência do trabalho realizado por Pereira como ativista e jornalista: “O que fazia na Amazônia não era pesquisa acadêmica, nem política de Estado. Era outra coisa. Protegia os povos da floresta, e por isso era guardiã da própria Terra. Não era profissão, era missão de vida. Tinha outro peso (…) Ela não era somente negra, índia ou indigenista, ela era todos aqueles povos com quem trabalhava”.

Verenilde Pereira foi testemunha dos projetos megalómanos do regime da ditadura na Amazónia, “época de extermínio e genocídios dos mais horrendos”, como os descreveu numa das nossas conversas e que, em certa passagem, condensa no seu livro com estas palavras: “Aviões passavam por sua cabeça carregando mercadorias e remédios para a missão. Solas de sapatos dos contrabandistas de ouro e cocaína preenchiam o ar. Voavam as botas dos soldados que ali chegavam para reforçar a soberania de um país com suas fronteiras delimitadas por decretos e bandeiras a se espalharem sobre pedras, nas cercanias das cachoeiras, na última árvore de tronco ressequido de uma fileira de seringueiras…” (1998, p. 11).

Foi nesse período que uma ala progressista da Igreja Católica “fez frente à ditadura” com a criação do Conselho Indigenista Missionário, instituição que continua a ter um papel central na defesa dos direitos dos povos originários. O Conselho lançou o jornal Porantim, o primeiro exclusivamente dedicado às questões dos povos amazónicos, no qual Pereira trabalhou e que chegou a ser distribuído em algumas comunidades indígenas.

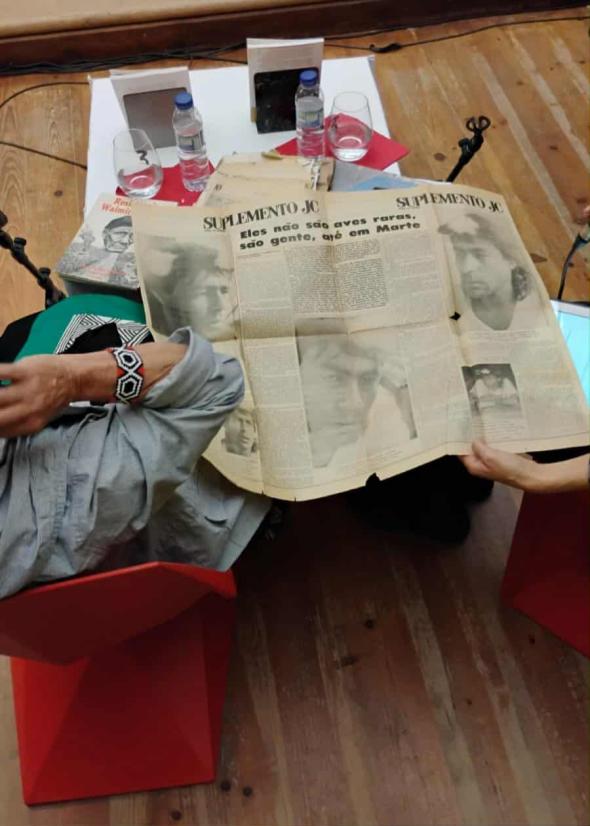

Na segunda mesa de debate no FÓLIO, dedicada à sua trajetória, a escritora apresentou entrevistas e reportagens publicadas no Porantim e noutros jornais de Manaus. Entre os destaques estava a sua primeira entrevista ao ativista e líder indígena Ailton Krenak, de quem foi companheira em várias lutas, tal como o foi de outros líderes indígenas, como Davi Kopenawa Yanomami e Álvaro Tukano.

Atualmente, Krenak diz que a então jornalista foi uma guia essencial para ele entender a realidade amazónica: “Verenilde me guiou pelas trilhas da floresta numa época em que a Amazônia não tinha apelo como um lugar de produção de sentido para o mundo. Ela anteviu isso. Dessa perspetiva, narra a tragédia que ela e seus irmãos e irmãs viviam como uma antecipação do que Davi Kopenawa chama de a queda do céu: uma espécie de fim do mundo que se prenunciava — e todo dia se atualiza — como Um Rio Sem fim”.

Jornal com entrevista da autora a Ailton Krenak. Foto de Joao Innecco

Jornal com entrevista da autora a Ailton Krenak. Foto de Joao Innecco

Um romance atemporal

Em Um Rio Sem Fim, a ancestralidade repercute o presente amazónico e expõe como o colonialismo remanescente e o racismo estrutural continuam na ordem do dia. As temporalidades fragmentadas e, por vezes, a perceção da suspensão do tempo conferem ao romance uma subjetividade atemporal, ligada aos diferentes territórios que compõem a Amazónia.

A disputa proselitista é um dos elementos que permanece atual: de um lado, com a expansão de igrejas evangélicas neopentecostais; do outro com a insistência da Igreja Católica em levar “a Eucaristia e anunciar Jesus Cristo com clareza e caridade” às populações indígenas conforme designou o Papa Leão XIV na mensagem enviada aos bispos da região pan-amazónica, reunidos na Colômbia em agosto passado.

Persiste, portanto, a falta de reconhecimento da relevância das cosmologias dos povos originários como base estrutural da sua existência. Ao expor os absurdos dessa incompreensão, Um Rio Sem Fim abre espaço para refletir sobre a violência e o aniquilamento de comunidades inteiras que este equívoco provocou, e continua a provocar. Sobre o livro, Verenilde Pereira refere com frequência: “Não há mais um leitor inocente diante dessa paisagem amazónica que venha a ler. A responsabilidade é sua: compreender ou não, ou descartar. Não há inocente diante da paisagem que os personagens oferecem. E essa paisagem eu conheço.”

**

Em 2002, a autora publicou a coletânea de contos Não da Maneira Como Aconteceu (Editora Thesaurus, Brasília 2002), reafirmando a sua literatura de testemunho, onde as vozes marginalizadas encontram espaço para contar as suas histórias. Em 2022, concluiu o romance São Teus os Nossos Desencontros e, mais recentemente A última vez que te vi – ambos ainda inéditos.