Isto é o meu corpo

Elza Soares registrou, em forma de música, a frase: “A carne mais barata do mercado é a carne negra”. E hoje, a fome por essa carne ainda é grande. Do consumo do corpo negro nos tempos da escravatura, hoje a fome de carne negra é também uma fome simbólica.

Os tempos considerados por alguns como o “tempo da reparação”, têm servido para aumentar a visibilidade da presença de pessoas negras nos meios de comunicação e nas atividades do campo da arte. É verdade. No entanto, a história de precariedade do corpo negro dilacerado por um processo violento de fragmentação dos seus membros, das suas memórias e dos seus afetos, não terminou. Nesse processo de reparação, o corpo negro e seus imaginários, agora mais do que nunca, parece continuar a obedecer à mesma lógica fundacional de países como Portugal. Todos querem uma pessoa negra para falar, para ensinar, para fazer arte, para integrar um qualquer projeto. Poucos ou nenhum, entretanto, querem deixar esse corpo negro ocupar um lugar. Esse corpo negro é ainda um produto a serviço do aumento do capital simbólico das estruturas de poder e dos meios de produção dominados por corpos não-negros. Isso não se chama reparação histórica. Chama-se consumo. Chama-se racismo estrutural.

A presença de pessoas negras em eventos e em atividades artísticas é necessária. Porém, nada disso mudará as estruturas raciais enquanto as pessoas negras não ocuparem os lugares de poder. Enquanto museus, galerias, associações culturais e todas as demais instituições da arte estiverem a ser ocupadas por pessoas brancas, não podemos chamar estes dias de “tempos da reparação”. Dar visibilidade a pessoas negras sem lhes dar oportunidades para que liderem todos os processos rumo à autonomização do seu corpo e dos seus desejos, não é mais do que uma terrível forma de manter o poder nas mãos de pessoas brancas, que agora se sentem num à vontade de consumi-las em nome de uma tendência que dá espaço para a produção artística de pessoas negras, mas não dá lugar.

Ainda é barato ter uma pessoa negra num evento artístico. Esse preço baixo é fruto de uma história de violência racial que desde sempre colocou o corpo negro no último lugar ou em lugar nenhum. Por isso, num jogo perverso de salvação, a pessoa negra quando recebe um convite, jubila-se. Sente-se reconhecida com migalhas por que não é comum, ou não era tão comum que pessoas brancas fossem assim tão interessadas em nós.

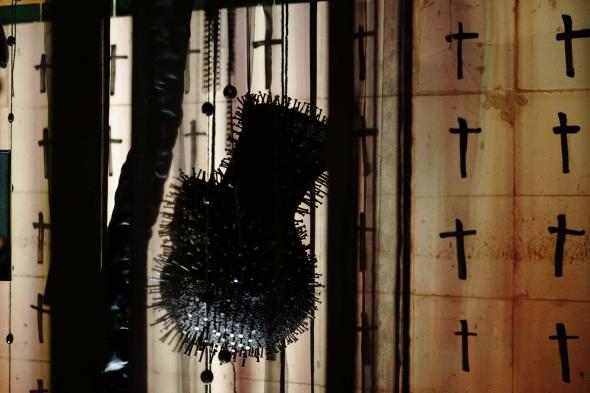

Na instalação ISTO É MEU CORPO, que deu origem a este texto e que foi apresentada ao público no Damas, em Lisboa de 15 a 19.09.2021, eu invoquei um pouco disso. Através dela tentei conectar o universo popular das salas dos ex-votos e a estética dos talhos para criar um manifesto contra o genocídio dos corpos de pessoas negras ao redor do mundo e o seu consumo. É uma obra que invoca o luto e a perda de um corpo que foi consumido e destruído pelo sistema racial, do qual Portugal é um dos países centrais desse processo. Esse corpo que foi despedaçado pelo massacre. Um corpo de drama. Um milagre quebrado que ainda luta para conectar as partes de si que foram estilhaçadas pela violência colonial. Um corpo que podia viver mais, mas que pela força da brutalidade ainda serve como matéria para alimentar uma indústria do consumo do Outro, como se ele de fato, fosse como a carne mais barata e a mais disponível nos talhos.

Essa vontade de conectar dois mundo distantes, o da religião e o da matança animal, carrega em si semelhanças possíveis no contexto em que apresento esta obra. Os cristãos criaram para si a alegoria do Messias como um símbolo fundamental da importância do consumo do corpo alheio para manutenção da vida. Pela consubstanciação, os cristãos acreditam que durante a comunhão estão a consumir, num ato fúnebre e celebrativo, a carne e o sangue do seu deus. “Isto é o meu corpo que é dado por vós”. Assim foi como a divindade cristã celebrou a sua morte. Entregou-se como alimento. Como meio único de dar a humanidade um milagre. Consumir aquele corpo santo significava alimentar-se para permanecer.

A história de consumo do Outro, foi fulcral para garantir à igreja um plano estratégico de massacre da carne negra, uma carne amaldiçoada pelo olhar diabólico do mundo europeu com a marca de Caim que só seria expurgada através do trabalho servil, da entrega de si ao serviço do outro. Um corpo carne, um corpo máquina, um corpo deforme, um corpo de talho, pronto para um consumo voraz. Um corpo que serviu de suporte para manter toda a produção da sociedade europeia. Um corpo que ainda serve como cargueiro forte para elevar prédios, construir mansões ou servir de deleite sexual. Um corpo que é ainda é alvo. Um corpo sem política. Um não-corpo. Um pedaço de carne que anda. Uma chacina de corpos. Um corpo que eu demorei séculos para reencontrar e ainda procuro, pedaço por pedaço. Um corpo sem verdade biológica, perdido nos mares, perdido nas matas. Um corpo cortado. Um corpo-máquina. Corpo de trabalho. Corpo de prazer. Corpo de parir. Corpo-matado. Que milagre esse corpo pode pedir? Um corpo de entranhas que reclamam um aperto lacrado. Que respira fumo e cinzas. Um corpo usado para erigir o milagre do outro. Nós somos os teus milagres. Algodão, café, açúcar, cacau. Corpo de carga. Carne de balas. Milhões e milhões de corpos. Corpo delito. Corpo detido. Corpo comida. Uma bala me matou. O ouro me matou. A igreja me matou. Eu podia ter morrido mais tarde. Eu queria. É sobre a instalação.

Instalação realizada no Damas, no contexto do Ciclo “Os Cânones existem para serem libertados”.

Ficha técnica

Concepção: ROD (@rod_lx)

Montagem e Instalação: Dusty Whistles e Raphael Soares

Leituras e cânticos: Di Cândido, Carol Elis, Gisela Casimiro e Rod

Fotos: Edoardo Brusco e Di Cândido

Realização: Damas

Apoio: DgArtes

Agradecimentos: Camila Teles e trabalhadores do Damas.