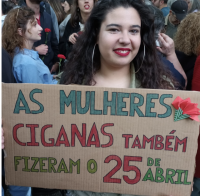

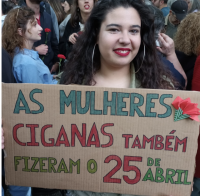

Tout laisse à penser qu’au Sénégal, où les attentes du peuple placées dans ce nouveau pouvoir sont immenses, et surtout celles de la jeunesse - sans doute à hauteur du manque d’espoir dans la transformation du pays qui lui fait prendre les pirogues ou la route du désert saharien pour l’incertain et dangereux chemin de l’Europe -, la promesse émancipatrice du Pastef, dans l’épreuve du pouvoir, sera difficile à tenir. Et tout conduit à penser que le Portugal, où le poids de la référence mémorielle du 25 avril est si fort (« Abril sempre, fascismo nunca mais ! » : « Avril, toujours, le fascisme plus jamais « !), devra trouver - la mémoire étant une chose et la politique une autre -, les mots et l’action ajustés à la lutte contre Chega, qui n’est pas un simple décalque du fascisme : problème qui est le même que celui de la France face au Rassemblement national.

Tout laisse à penser qu’au Sénégal, où les attentes du peuple placées dans ce nouveau pouvoir sont immenses, et surtout celles de la jeunesse - sans doute à hauteur du manque d’espoir dans la transformation du pays qui lui fait prendre les pirogues ou la route du désert saharien pour l’incertain et dangereux chemin de l’Europe -, la promesse émancipatrice du Pastef, dans l’épreuve du pouvoir, sera difficile à tenir. Et tout conduit à penser que le Portugal, où le poids de la référence mémorielle du 25 avril est si fort (« Abril sempre, fascismo nunca mais ! » : « Avril, toujours, le fascisme plus jamais « !), devra trouver - la mémoire étant une chose et la politique une autre -, les mots et l’action ajustés à la lutte contre Chega, qui n’est pas un simple décalque du fascisme : problème qui est le même que celui de la France face au Rassemblement national.

La ville

01.10.2024 | par Jacques Lemière

Je ne crois pas qu’on puisse véritablement parler de scène artistique africaine au Portugal. Il y a quelques manifestations, initiées principalement par des opérateurs culturels portugais (et quelques Africains, principalement angolais) dans la musique, les arts plastiques, le théâtre, mais on ne peut pas dire que ces initiatives isolées forment une » scène artistique « .

L’apparition de ces arts s’est faite assez récemment, avec un grand retard par rapport à d’autres pays. Dans les années 1980, il y eu une grande amnésie, on ne parlait presque pas de l’Afrique, on était encore dans les suites de la décolonisation.

Je ne crois pas qu’on puisse véritablement parler de scène artistique africaine au Portugal. Il y a quelques manifestations, initiées principalement par des opérateurs culturels portugais (et quelques Africains, principalement angolais) dans la musique, les arts plastiques, le théâtre, mais on ne peut pas dire que ces initiatives isolées forment une » scène artistique « .

L’apparition de ces arts s’est faite assez récemment, avec un grand retard par rapport à d’autres pays. Dans les années 1980, il y eu une grande amnésie, on ne parlait presque pas de l’Afrique, on était encore dans les suites de la décolonisation.

Tête-à-tête

25.11.2021 | par Maud de la Chapelle et Marta Lança

C'est une relation complexe, où la rhétorique officielle sur l'immigration est marquée par l'agenda médiatique, et se laisse pénétrer par les questions et concepts venus des sciences sociales : des expressions comme " multiculturalité ", " dialogue interculturel ", " minorités ethniques ", " intégration " ou " gestion de la diversité ", empruntés aux sciences sociales, sont par exemple entrés dans le vocabulaire politique et médiatique.

C'est une relation complexe, où la rhétorique officielle sur l'immigration est marquée par l'agenda médiatique, et se laisse pénétrer par les questions et concepts venus des sciences sociales : des expressions comme " multiculturalité ", " dialogue interculturel ", " minorités ethniques ", " intégration " ou " gestion de la diversité ", empruntés aux sciences sociales, sont par exemple entrés dans le vocabulaire politique et médiatique.

À lire

19.02.2015 | par Bruno Peixe Dias et Nuno Dias

Cet article présente et analyse comment, pendant la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, l'Estado Novo portugais s'est servi du luso-tropicalisme, « presque-théorie » développée par le scientifique social brésilien Gilberto Freyre (Recife, 1900-1987) sur la relation du Portugal avec les tropiques.

Cet article présente et analyse comment, pendant la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, l'Estado Novo portugais s'est servi du luso-tropicalisme, « presque-théorie » développée par le scientifique social brésilien Gilberto Freyre (Recife, 1900-1987) sur la relation du Portugal avec les tropiques.

À lire

09.02.2015 | par Cláudia Castelo

De toutes les anciennes puissances coloniales, le Portugal est un des pays où le débat sur le racisme reste des plus flous : il repose sur une chimère historique dont fait partie le luso-tropicalisme, théorie qui avance que le colonialisme portugais, comparé au reste des violations coloniales, aurait été le plus généreux et le moins violent. Cette prémisse solide d'une fourberie historique, minée d'hypocrisie et de cynisme politiques, gagna au fur et à mesure en sédimentation idéologique, rendant difficile un débat sérieux et frontal sur le racisme. Au Portugal, le racisme et sa négation sont structurels dans la confrontation idéologique sur la place de la différence dans une société potentiellement et structurellement raciste, car structurellement et historiquement coloniale.

De toutes les anciennes puissances coloniales, le Portugal est un des pays où le débat sur le racisme reste des plus flous : il repose sur une chimère historique dont fait partie le luso-tropicalisme, théorie qui avance que le colonialisme portugais, comparé au reste des violations coloniales, aurait été le plus généreux et le moins violent. Cette prémisse solide d'une fourberie historique, minée d'hypocrisie et de cynisme politiques, gagna au fur et à mesure en sédimentation idéologique, rendant difficile un débat sérieux et frontal sur le racisme. Au Portugal, le racisme et sa négation sont structurels dans la confrontation idéologique sur la place de la différence dans une société potentiellement et structurellement raciste, car structurellement et historiquement coloniale.

À lire

29.01.2015 | par Mamadou Ba

L'héritage d'une histoire tragico-maritime a été transformé en discours sur des "ponts" et "liens" culturels. Il faut de l'auto-questionnement pour échapper à la reproduction des anciens mythes. Questionner les bases de ce modèle de lusophonie pourra être le début d'un changement de paradigme : contextualiser les relations de pays très différents qui, au-delà de la langue et d'épisodes historiques, ne se retrouvent pas forcément dans ce joli portrait de famille que le Portugal cherche à faire passer et dont il fait usage à chaque fois que cela lui convient.

L'héritage d'une histoire tragico-maritime a été transformé en discours sur des "ponts" et "liens" culturels. Il faut de l'auto-questionnement pour échapper à la reproduction des anciens mythes. Questionner les bases de ce modèle de lusophonie pourra être le début d'un changement de paradigme : contextualiser les relations de pays très différents qui, au-delà de la langue et d'épisodes historiques, ne se retrouvent pas forcément dans ce joli portrait de famille que le Portugal cherche à faire passer et dont il fait usage à chaque fois que cela lui convient.

Jeux Sans Frontières

29.01.2015 | par Marta Lança

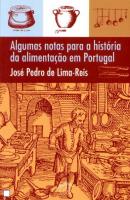

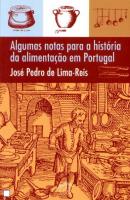

J. P de Lima-Reis est cependant plus précis sur la question du legs culinaire d’origine arabe fait au Portugal ; il signale les avancées techniques des Maures (présents en terre portugaise de 711 à 1249) en oléiculture et dans d’autres domaines tel que le broyage du millet ou la dessiccation de fruits (figues notamment) , il enregistre l’introduction de nouvelles combinaisons d’ingrédients dans le savoir-faire des natifs de l’époque comme la panade (açorda), la pérennité de certains plats qui sont devenus emblématiques d’une région (almôndegas ou xarém en Algarve, almorretas en Tras-os-Montes) ou encore l’évolution des manières de table orienté vers un raffinement de plus en plus évident parmi les gens de cour ou de la haute noblesse

J. P de Lima-Reis est cependant plus précis sur la question du legs culinaire d’origine arabe fait au Portugal ; il signale les avancées techniques des Maures (présents en terre portugaise de 711 à 1249) en oléiculture et dans d’autres domaines tel que le broyage du millet ou la dessiccation de fruits (figues notamment) , il enregistre l’introduction de nouvelles combinaisons d’ingrédients dans le savoir-faire des natifs de l’époque comme la panade (açorda), la pérennité de certains plats qui sont devenus emblématiques d’une région (almôndegas ou xarém en Algarve, almorretas en Tras-os-Montes) ou encore l’évolution des manières de table orienté vers un raffinement de plus en plus évident parmi les gens de cour ou de la haute noblesse

À lire

07.11.2012 | par Gérard Chalendar et Pierrette Chalendar

Tout laisse à penser qu’au Sénégal, où les attentes du peuple placées dans ce nouveau pouvoir sont immenses, et surtout celles de la jeunesse - sans doute à hauteur du manque d’espoir dans la transformation du pays qui lui fait prendre les pirogues ou la route du désert saharien pour l’incertain et dangereux chemin de l’Europe -, la promesse émancipatrice du Pastef, dans l’épreuve du pouvoir, sera difficile à tenir. Et tout conduit à penser que le Portugal, où le poids de la référence mémorielle du 25 avril est si fort (« Abril sempre, fascismo nunca mais ! » : « Avril, toujours, le fascisme plus jamais « !), devra trouver - la mémoire étant une chose et la politique une autre -, les mots et l’action ajustés à la lutte contre Chega, qui n’est pas un simple décalque du fascisme : problème qui est le même que celui de la France face au Rassemblement national.

Tout laisse à penser qu’au Sénégal, où les attentes du peuple placées dans ce nouveau pouvoir sont immenses, et surtout celles de la jeunesse - sans doute à hauteur du manque d’espoir dans la transformation du pays qui lui fait prendre les pirogues ou la route du désert saharien pour l’incertain et dangereux chemin de l’Europe -, la promesse émancipatrice du Pastef, dans l’épreuve du pouvoir, sera difficile à tenir. Et tout conduit à penser que le Portugal, où le poids de la référence mémorielle du 25 avril est si fort (« Abril sempre, fascismo nunca mais ! » : « Avril, toujours, le fascisme plus jamais « !), devra trouver - la mémoire étant une chose et la politique une autre -, les mots et l’action ajustés à la lutte contre Chega, qui n’est pas un simple décalque du fascisme : problème qui est le même que celui de la France face au Rassemblement national.  Je ne crois pas qu’on puisse véritablement parler de scène artistique africaine au Portugal. Il y a quelques manifestations, initiées principalement par des opérateurs culturels portugais (et quelques Africains, principalement angolais) dans la musique, les arts plastiques, le théâtre, mais on ne peut pas dire que ces initiatives isolées forment une » scène artistique « .

L’apparition de ces arts s’est faite assez récemment, avec un grand retard par rapport à d’autres pays. Dans les années 1980, il y eu une grande amnésie, on ne parlait presque pas de l’Afrique, on était encore dans les suites de la décolonisation.

Je ne crois pas qu’on puisse véritablement parler de scène artistique africaine au Portugal. Il y a quelques manifestations, initiées principalement par des opérateurs culturels portugais (et quelques Africains, principalement angolais) dans la musique, les arts plastiques, le théâtre, mais on ne peut pas dire que ces initiatives isolées forment une » scène artistique « .

L’apparition de ces arts s’est faite assez récemment, avec un grand retard par rapport à d’autres pays. Dans les années 1980, il y eu une grande amnésie, on ne parlait presque pas de l’Afrique, on était encore dans les suites de la décolonisation.  C'est une relation complexe, où la rhétorique officielle sur l'immigration est marquée par l'agenda médiatique, et se laisse pénétrer par les questions et concepts venus des sciences sociales : des expressions comme " multiculturalité ", " dialogue interculturel ", " minorités ethniques ", " intégration " ou " gestion de la diversité ", empruntés aux sciences sociales, sont par exemple entrés dans le vocabulaire politique et médiatique.

C'est une relation complexe, où la rhétorique officielle sur l'immigration est marquée par l'agenda médiatique, et se laisse pénétrer par les questions et concepts venus des sciences sociales : des expressions comme " multiculturalité ", " dialogue interculturel ", " minorités ethniques ", " intégration " ou " gestion de la diversité ", empruntés aux sciences sociales, sont par exemple entrés dans le vocabulaire politique et médiatique.

Cet article présente et analyse comment, pendant la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, l'Estado Novo portugais s'est servi du luso-tropicalisme, « presque-théorie » développée par le scientifique social brésilien Gilberto Freyre (Recife, 1900-1987) sur la relation du Portugal avec les tropiques.

Cet article présente et analyse comment, pendant la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, l'Estado Novo portugais s'est servi du luso-tropicalisme, « presque-théorie » développée par le scientifique social brésilien Gilberto Freyre (Recife, 1900-1987) sur la relation du Portugal avec les tropiques.  De toutes les anciennes puissances coloniales, le Portugal est un des pays où le débat sur le racisme reste des plus flous : il repose sur une chimère historique dont fait partie le luso-tropicalisme, théorie qui avance que le colonialisme portugais, comparé au reste des violations coloniales, aurait été le plus généreux et le moins violent. Cette prémisse solide d'une fourberie historique, minée d'hypocrisie et de cynisme politiques, gagna au fur et à mesure en sédimentation idéologique, rendant difficile un débat sérieux et frontal sur le racisme. Au Portugal, le racisme et sa négation sont structurels dans la confrontation idéologique sur la place de la différence dans une société potentiellement et structurellement raciste, car structurellement et historiquement coloniale.

De toutes les anciennes puissances coloniales, le Portugal est un des pays où le débat sur le racisme reste des plus flous : il repose sur une chimère historique dont fait partie le luso-tropicalisme, théorie qui avance que le colonialisme portugais, comparé au reste des violations coloniales, aurait été le plus généreux et le moins violent. Cette prémisse solide d'une fourberie historique, minée d'hypocrisie et de cynisme politiques, gagna au fur et à mesure en sédimentation idéologique, rendant difficile un débat sérieux et frontal sur le racisme. Au Portugal, le racisme et sa négation sont structurels dans la confrontation idéologique sur la place de la différence dans une société potentiellement et structurellement raciste, car structurellement et historiquement coloniale.  L'héritage d'une histoire tragico-maritime a été transformé en discours sur des "ponts" et "liens" culturels. Il faut de l'auto-questionnement pour échapper à la reproduction des anciens mythes. Questionner les bases de ce modèle de lusophonie pourra être le début d'un changement de paradigme : contextualiser les relations de pays très différents qui, au-delà de la langue et d'épisodes historiques, ne se retrouvent pas forcément dans ce joli portrait de famille que le Portugal cherche à faire passer et dont il fait usage à chaque fois que cela lui convient.

L'héritage d'une histoire tragico-maritime a été transformé en discours sur des "ponts" et "liens" culturels. Il faut de l'auto-questionnement pour échapper à la reproduction des anciens mythes. Questionner les bases de ce modèle de lusophonie pourra être le début d'un changement de paradigme : contextualiser les relations de pays très différents qui, au-delà de la langue et d'épisodes historiques, ne se retrouvent pas forcément dans ce joli portrait de famille que le Portugal cherche à faire passer et dont il fait usage à chaque fois que cela lui convient.  J. P de Lima-Reis est cependant plus précis sur la question du legs culinaire d’origine arabe fait au Portugal ; il signale les avancées techniques des Maures (présents en terre portugaise de 711 à 1249) en oléiculture et dans d’autres domaines tel que le broyage du millet ou la dessiccation de fruits (figues notamment) , il enregistre l’introduction de nouvelles combinaisons d’ingrédients dans le savoir-faire des natifs de l’époque comme la panade (açorda), la pérennité de certains plats qui sont devenus emblématiques d’une région (almôndegas ou xarém en Algarve, almorretas en Tras-os-Montes) ou encore l’évolution des manières de table orienté vers un raffinement de plus en plus évident parmi les gens de cour ou de la haute noblesse

J. P de Lima-Reis est cependant plus précis sur la question du legs culinaire d’origine arabe fait au Portugal ; il signale les avancées techniques des Maures (présents en terre portugaise de 711 à 1249) en oléiculture et dans d’autres domaines tel que le broyage du millet ou la dessiccation de fruits (figues notamment) , il enregistre l’introduction de nouvelles combinaisons d’ingrédients dans le savoir-faire des natifs de l’époque comme la panade (açorda), la pérennité de certains plats qui sont devenus emblématiques d’une région (almôndegas ou xarém en Algarve, almorretas en Tras-os-Montes) ou encore l’évolution des manières de table orienté vers un raffinement de plus en plus évident parmi les gens de cour ou de la haute noblesse