Exposição Desvairar 22 I São Paulo

Toda efeméride comporta um jogo entre história e imaginação. Sempre que festejamos uma circunstância histórica, não apenas recordamos o que então ocorreu: comemorar, no sentido pleno do verbo (trata-se, etimologicamente, de uma intensificação da rememoração), significa inventar nexos significativos, para além dos fatos verificáveis, entre a data recordada e o momento de sua recordação. Significa reivindicar, em forma de mito ou de fábula (que os documentos apenas corroboram, ou tantas vezes desdizem), uma origem: o momento de irrupção de algo – uma instituição política, uma tendência artística etc. – que, para certa comunidade ou sociedade, continua a ser relevante no presente.

Esse jogo entre imaginação e história, que é a regra, se acirra quando o que está em questão é uma circunstância como a Semana de Arte Moderna de 1922, concebida por seus organizadores, desde o início, como parte dos festejos do centenário da Independência do Brasil, isto é, ela mesma já, em alguma medida, uma comemoração e, portanto, um exercício de imaginação histórica. A fábula básica era, então, de que, se 1822 representou a independência política, 1922 realizaria a independência cultural. Nem uma nem outra devem ser tomadas por seu valor de face, como hoje bem se sabe: seja porque a independência econômica, em certa medida base de todas as outras, era já inviável num capitalismo cada vez mais globalizado, como a crise mundial de 1929 só comprovaria; seja porque, em larga medida, em 1822 tanto quanto em 1922, como logo observariam alguns dos intelectuais envolvidos em ambos os movimentos, estava ausente o povo ― ou, mais exatamente, estavam ausentes, a não ser como imagem e prefiguração, todos os povos implícitos, porque marginalizados, nessa grande ficção de unidade que é o “povo brasileiro”.

Os mais inteligentes e inventivos dentre os modernistas sempre souberam que seu trabalho consistia em invocar esses povos ausentes no esforço de criação de um país ainda inexistente, em contraposição ao país oficial. Sempre souberam também que a imaginação necessária para isso muitas vezes deixava os terrenos mais seguros do mito e da ficção para mergulhar nos pântanos instáveis do sonho, do desvario e mesmo da alucinação. Pauliceia desvairada foi o título que Mário de Andrade deu para aquele que, como bem viu Manuel Bandeira, acabou por ser, a rigor, o primeiro livro de poesia moderna no Brasil. Se, com Pauliceia, epônimo de São Paulo, registrava o papel decisivo que a metrópole desempenharia na consolidação da modernidade e das artes que a ela correspondiam, com desvario propunha um dos nomes possíveis para o novo modo de vida nascido do impacto da cidade moderna e da transformação radical das noções usuais de espaço e de tempo ali levada a cabo.

Não por acaso, o poeta chamou “Minha Loucura” a uma das personagens alegóricas de seu livro, figuração de sua própria consciência, agora inseparável de seu inconsciente (Mário foi leitor de Freud). Essa “loucura”, porém, era menos sua, individual, do que coletiva. Poetas e artistas são, com frequência, porta-vozes de ansiedades e anseios que não cabem numa só pessoa – ou mesmo num só povo ou país. “A literatura é delírio”, escreveu o filósofo Gilles Deleuze. E acrescentou: “Todo delírio é histórico-mundial, ‘deslocamento de raças e de continentes’”.

Desvairando junto com os modernistas, mas também com aqueles que vieram antes e depois deles, e que não estiveram menos engajados nessa grande alucinação meta-histórica e trans-histórica que foi a modernidade, escolhemos duas imagens fundamentais em torno das quais organizamos nossa comemoração: uma talvez mais previsível, a dos “índios errantes” que, do Guesa de Sousândrade ao Macunaíma de Mário de Andrade (e depois), povoam os sonhos de escritores e artistas como imagem por excelência dos povos por vir; outra, provavelmente mais surpreendente, a de um Egito mítico, mas, sobretudo, delirante, invocado com frequência – em poemas, romances, gravuras, quadros, óperas, marchinhas de carnaval, sambas-enredo, filmes etc. – como uma espécie de alegoria do próprio inconsciente do tempo na sua busca por uma outra origem e uma outra história.

Nosso desejo é que o visitante ande por esta exposição não como quem se dirige a um guichê de informações ou reclamações (ainda que o conhecimento e o protesto tenham aqui também lugar), mas como quem entra num sonho ou num desvario, assaltado por imagens que lhe chegam simultaneamente do passado, do presente e do futuro, tornando um pouco menos convencional sua percepção do tempo modernista.

curadores

***

Exposição “Desvairar 22” une Brasil ao Egito para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna e os 200 anos da Independência, a partir de 27 de agosto no Sesc Pinheiros

Com curadoria de Marta Mestre, Veronica Stigger e Eduardo Sterzi, a coletiva transita entre fatos e imaginação e apresenta mais de 270 itens de artes visuais, música, literatura e arquitetura que resgatam o inconsciente da história

Carnavalescos campeões da Grande Rio apresentam instalação na varanda do 2º andar e uma charge de Laerte é reproduzida no muro de entrada da unidade

Ao lado de modernistas como Tarsila do Amaral e Mário de Andrade estão obras de Denilson Baniwa, Daniel de Paula e Vivian Caccuri e ao som de “Alalaô” e “Ralando o Tchan”, visitantes encontram um sarcófago original, fotos de D. Pedro II no Egito e de projetos “faraônicos” de Brasília

Ao lado de modernistas como Tarsila do Amaral estão artistas como Denilson Baniwa

Ao lado de modernistas como Tarsila do Amaral estão artistas como Denilson Baniwa

O Sesc Pinheiros apresenta, de 27 de agosto de 2022 a 15 de janeiro de 2023, a exposição “Desvairar 22”. Com curadoria de Marta Mestre, Veronica Stigger e Eduardo Sterzi, a mostra parte da Semana de Arte Moderna de 22 para rememorar alguns dos acontecimentos que marcaram aquele ano, como o centenário da Declaração da Independência do Brasil, a Exposição Internacional do Centenário, a primeira transmissão de rádio no país e a descoberta da tumba do faraó Tutancâmon.

“Rememorar, por meio de datas marcantes, acontecimentos de repercussão histórica pode possibilitar a identificação, por meio de novos olhares, de fricções e choques presentes em circuitos já desgastados, com reparações que só serão possíveis a partir do envolvimento da coletividade”, afirma Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo.

Transitando entre fatos e imaginação, “Desvairar 22” se propõe a explorar caminhos ainda não percorridos. “Escolhemos duas imagens fundamentais em torno das quais organizamos nossa comemoração. Os ‘índios errantes’ que, de ‘O Guesa’ de Sousândrade ao ‘Macunaíma’ de Mário de Andrade, povoam os sonhos de escritores e artistas como imagem por excelência dos povos por vir, e um Egito mítico, sobretudo, delirante, invocado com frequência nas artes, como uma espécie de alegoria do próprio inconsciente do tempo na sua busca por outra origem e outra história”, justificam os curadores.

A mostra reúne mais de 270 itens de artes visuais, música, literatura e arquitetura, que serão apresentados em quatro diferentes núcleos.

Egiptomaníaco desde infância, D. Pedro II realizou expedição ao Egito nos anos 1870

Egiptomaníaco desde infância, D. Pedro II realizou expedição ao Egito nos anos 1870

PERCORRENDO A EXPOSIÇÃO

“Desvairar 22” ocupa o espaço expositivo do 2º andar, mas já está presente logo na chegada à unidade. Uma charge da cartunista Laerte – em que esfinge pede: “decifra-me outra hora” – será reproduzida no muro de 22m x 6m da entrada do Sesc Pinheiros.

“Está fundado o desvairismo”. Com a frase de “Paulicéia Desvairada”, de Mário de Andrade e ao som de “Alalaô” (“Allah-lá-ô”), marchinha do Carnaval de 1941, o público adentra a coletiva e chega em uma espécie de “prólogo da mostra”, como definem os curadores, que tem “Calmaria II”, de Tarsila do Amaral, como um dos destaques dessa área.

A pintora modernista visitou o Egito em 1926, com o então marido Oswald de Andrade, e referências dessa viagem estão nessa e em outras de suas obras. Flávio de Carvalho, Vicente do Rego Monteiro, Murilo Mendes e Graça Aranha também estão nesta seção, que leva o visitante até um sarcófago egípcio original. Ele está no centro da exposição, que tem uma montagem circular e seis vias a serem percorridas.

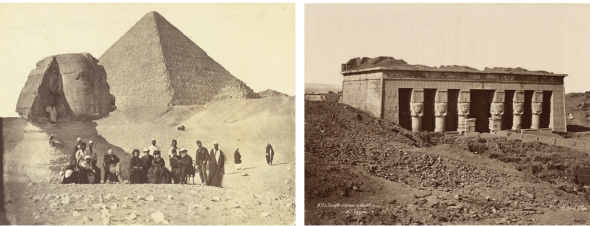

O primeiro núcleo é “Saudades do Egito”. “A terra dos faraós e dos sacerdotes, das pirâmides e das esfinges, vem inquietando há tempos a narrativa linear da cultura dita ocidental. A modernidade, com a invenção do turismo e da fotografia, renovou esse interesse pelo país, que agora é não só origem, mas também destino”, diz a curadoria.

Nesta seção estão fotos da expedição que D. Pedro II fez ao Egito na década de 1870. Apesar de ter visitado o país aos 45 anos, o imperador era um “egitomaníaco” desde infância. Da viagem, trouxe muitos artefatos históricos, que formaram um dia o maior acervo egípcio da América Latina, mas grande parte dele se perdeu com o incêndio em 2018 do Museu Nacional do Rio de Janeiro.

A descoberta da tumba de Tutancâmon é lembrada em jornais da época. A arquitetura “faraônica” de Brasília está representada em fotos de Marcel Gautherot e na série “Estudo de caso Kama Sutra”, da artista Lais Myrrha. A inspiração do Egito se revela na ópera Aida, em músicas de Margareth Menezes e Jorge Benjor e em videoclipe do grupo É o Tchan. As raízes negras do país africano também são ressaltadas no núcleo em obras como de Abdias do Nascimento.

Brasília na obra de Lais Myrrha e o Aedes aegypti na tapeçaria de Vivian Caccuri

Brasília na obra de Lais Myrrha e o Aedes aegypti na tapeçaria de Vivian Caccuri

“Os Ossos do Mundo” é título de um livro de Flávio de Carvalho, que mostra seu fascínio pelas ruínas e coleções dos museus como uma forma de penetrar nas várias camadas de história que formaram indivíduos e sociedade, ajudando a entender o presente e também o futuro.

Neste núcleo se destacam imagens do desmonte do Morro do Castelo, no Rio de Janeiro. Símbolo do passado colonial português, ocupava uma área de 184 mil m2, e foi destruído em nome de uma modernização urbanística e a construção dos pavilhões para a Exposição Internacional do Centenário.

Figuras que remetem às múmias aparecem em obras como a de Cristiano Leenhardt. Originário do Egito, o mosquito Aedes aegypti também ganha espaço, surgindo em uma tela de Oswald de Andrade Filho e em “Farra do Latifúndio”, obra inédita de Vivian Caccuri.

O próximo núcleo é “Meios de Transporte”. “A revolução tecnológica da modernidade encurtou distâncias e abriu caminhos novos para o corpo humano e, ao mesmo tempo, colocou-o diante de perigos e impasses inéditos. Não por acaso, a imaginação modernista incorporou obsessivamente a suas criações esses novos veículos que alteraram para sempre a face do mundo”, explicam os curadores.

Há registros da passagem do dirigível Graf Zeppelin pelo Brasil nos anos 1930 e de um bonde empacado fotografado por Mario de Andrade. Mas o núcleo não se restringe a veículos de locomoção. “Pelo telefone” é o primeiro samba registrado fonograficamente. Daniel de Paula transforma em escultura uma luminária sucateada da Avenida Paulista, em São Paulo. Gravações feitas por Roquette Pinto de canções dos indígenas Pareci e Nambikawara e obras de Denilson Baniwa que inserem aparelhos tecnológicos no cotidiano indígena preparam o visitante para o último núcleo.

“Índios Errantes” se dá na contramão da idealização do indianismo romântico. É menos a “Iracema” de características europeias de Antônio Parreiras e mais o “Macunaíma” revisitado por Fernando Lindote. O núcleo traz obras de Anna Maria Maiolino, Carybé, Flávio Império, Hélio Oiticica, Lygia Pape, Paulo Nazareth e Regina Parra. Registros da expedição realizada por Mário de Andrade à região amazônica em 1927 e fotos de Claudia Andujar e Alice Brill também estão presentes nesta seção.

A literatura é parte muito relevante da exposição, tangenciando e desdobrando sua pesquisa. Em toda a mostra, há trechos de autores diversos, que vão de Clarice Lispector a Ana Cristina Cesar, de Menotti del Picchia a Glauber Rocha. Em “Índios Errantes” ganha destaque um texto de 2018 do artista indígena Jaider Esbell, morto no ano passado. “O ser que sou, eu mesmo, é homem, um guerreiro pleno de 1,68 metros, 82 kg, 39 anos. É livre como deve ser. É livre como é meu avô Makunaima ao se lançar na capa do livro do Mário de Andrade (…)”.

Encerrando a visita, na varanda ao ar livre, o público conhecerá a instalação dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, campeões pela Acadêmicos do Grande Rio neste ano. “Exunautas” é uma remontagem de parte do carro alegórico que encerrou o desfile da escola de samba na Sapucaí. Ela traz sete esculturas que representam o orixá Exu e suas dimensões transformadoras.

“Desvairar 22” contempla a ação em rede “Diversos 22: Projetos, Memórias, Conexões”, desenvolvida pelo Sesc São Paulo.

Obras de Fernando Lindote e Flávio Império no núcleo 'Índios Errantes'

Obras de Fernando Lindote e Flávio Império no núcleo 'Índios Errantes'

Desvairar 22 ― Textos dos núcleos

Saudades do Egito

Ao longo da história do Ocidente, em cujas margens o Brasil se situa tanto de um ponto de vista geográfico quanto cultural, o Egito foi um dos principais nomes que recebeu o que podemos chamar de inconsciente do tempo e da história. A terra dos faraós e dos sacerdotes, das pirâmides e das esfinges, das múmias e dos hieróglifos, dividida entre o nordeste da África e o sudoeste da Ásia, vem inquietando há tempos a narrativa linear e excludente que identifica na Grécia e em Roma as “fontes” principais da cultura dita ocidental. Para os próprios gregos, essa história começava antes. No diálogo platônico Fedro, Sócrates atribui ao deus egípcio Thoth a invenção dos números e do cálculo, da geometria e da astronomia, mas também dos dados e do jogo de damas – e, sobretudo, das letras. Não espanta, portanto, que tanto Platão quanto Aristóteles vissem no Egito a origem mesma da sabedoria que os gregos codificaram em forma de filosofia.

A modernidade, com a invenção do turismo e da fotografia, renovou esse interesse pelo Egito, que agora é não só origem, mas também destino. A lógica dos souvenirs – objetos e imagens essencialmente lacunares, que das terras visitadas oferecem apenas vagas lembranças, condizentes com o descompromisso do turista – se imprime a tudo: da ópera ao cinema e ao carnaval, o Egito é um dos grandes lugares-comuns da modernidade. Algo que a descoberta da tumba do faraó Tutankhamon, precisamente em 1922 e com vasta repercussão na imprensa, só reafirma.

Os ossos do mundo

Em 1936, em seu livro Os ossos do mundo, o artista e pensador Flávio de Carvalho afirmou: “A luz sobre o passado é a única luz capaz de iluminar o presente, e de ajudar a derreter o véu da cegueira”. Para ele, a pessoa imersa em sua própria civilização se acha isolada pelos fatos: falta-lhe distância histórica e antropológica para compreender o que está à sua volta. Daí seu fascínio pelas ruínas, que ele chama de “ossos do mundo”, e pelas coleções dos museus. Ambas possibilitam penetrar nas várias camadas de história que formaram indivíduos e sociedade e, assim, nos ajudam a entender o presente – e também o futuro.

O que está em questão aí não é o conhecimento do passado como passado: o passado interessa, sobretudo, enquanto imagem a ser ativada no presente. Essa ativação, segundo Flávio, cabe ao “arqueólogo malcomportado”, que, ao contrário do “bem-comportado”, apreende “a força penetrante da elaboração poética” naquilo que resta: os resíduos, as inscrições, as ruínas. Há aí, portanto, uma concepção transversal e poética da história, que também estará presente na Antropofagia de Oswald de Andrade. Não por acaso, uma década e meia depois do livro de Flávio, Oswald, na tese A crise da filosofia messiânica, repensou a filosofia antropofágica como uma Errática, uma “ciência do vestígio errático”, capaz de, a partir de traços dispersos encontrados na mitologia, na literatura, na história, na etnografia, sonhar com uma Idade do Ouro que, perdida no passado, pode ressurgir como o “Matriarcado de Pindorama”.

Meios de transporte

Ana Cristina Cesar, um dos principais nomes da poesia dita “marginal” dos anos 1970, teve em Manuel Bandeira uma de suas referências constantes e tornou sua, num poema, a “Minha Loucura” de Mário de Andrade (“Te acalma, minha loucura!”). Entre os títulos que ela aventou para o livro que reuniria suas publicações anteriores, estava Meios de transporte. Hipótese de título enganosamente simples, porque, embora parecesse indicar objetos concretos do mundo exterior, na verdade nomeava, com uma imagem talvez insólita, embora rigorosamente literal (afinal, metáfora significa, em grego, transporte), a própria atividade que aquelas páginas encerrariam: escrever poesia, tanto quanto ler poesia, é transportar-se e transportar; os poemas e os demais objetos artísticos, cuja essência está em levar ao extremo a força de deslocamento inerente à linguagem e aos demais códigos, podem ser meios de transporte tão eficazes quanto carros, ônibus, bondes, trens, navios, dirigíveis, aviões… – isto é, os veículos com que a revolução tecnológica da modernidade encurtou distâncias e abriu caminhos novos para o corpo humano e, ao mesmo tempo, colocou-o diante de perigos e impasses inéditos. Não por acaso, a imaginação modernista incorporou obsessivamente a suas criações esses novos veículos que alteraram para sempre a face do mundo. Por meio deles, a modernidade viajou – mas também se acidentou, atolou, emperrou.

Índios errantes

Uma importante cesura interna ao Modernismo ocorre em 1928, seis anos depois da Semana de Arte Moderna, quando Oswald de Andrade publica o Manifesto antropófago e Mário de Andrade o seu Macunaíma. Em ambos os textos, a invocação dos povos originários das Américas se dá na contramão da idealização do indianismo romântico. Como sintetizaria o próprio Oswald, tratava-se de jogar o mau selvagem contra o bom selvagem idealizado por Rousseau. O canibalismo, que fora prática ritual tupinambá definidora de todo um modo de vida, torna-se metáfora poético-política que convida a que se veja de forma revolucionária as relações coloniais e pós-coloniais: “Sem nós [i.e. sem os ameríndios] a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem”. Característica decisiva desses selvagens insubmissos, que vão do Guesa de Sousândrade (obra romântica recuperada pelos ultramodernos Augusto e Haroldo de Campos) ao Macunaíma, é a errância que faz com que as pegadas do herói – rigorosamente “sem nenhum caráter”, isto é, sem um ethos fixado de uma vez por todas – se confunda com as linhas de um mapa móvel, condizente com uma história que insiste em se representar como marcadamente aberta e, portanto, sempre ainda por se (re)escrever. A própria denominação com que os europeus identificaram os habitantes do novo continente – índios, já que supuseram estar chegando à Índia – é um exemplo maior daquela “contribuição milionária de todos os erros” de que falou Oswald e da dinâmica alucinatória que sempre envolveu a modernidade nestas terras.