Ver é um verbo demorado. Ensaio neocolonial sobre tempos, olhares e desconfortos.

Nota aos cinéfilos: este texto demora cerca de dez minutos a ler ou, dito de outro modo, cerca de 3 % dos minutos de O Riso e a Faca em versão integral.

*******

O Riso e a Faca, o hipnótico e rigoroso mamute do Pedro Pinho, foi, para mim, primeiro um murmúrio numa sala de montagem. Não em Cannes, onde estreou, nem em Paris, onde brilhou em sala, mas no seu ground zero emocional, em Lisboa, onde o Pedro estava há semanas mergulhado num oceano angustiante de mais de oito horas de material, cansado, mas obstinado. Entre o humor e o desespero do realizador em fim da pista, comenta que, se mais ninguém passasse o filme, o mostraria no Cinema do Tédio, o espaço cinéfilo que gere na Casa do Comum, ao Bairro Alto. Diga-se, nome apropriado a este cinema lento, de autor. “Oh pá, o cinema está quase morto”, disse-me, meio a rir, meio inquieto, “portanto mais vale fazer o filme que quero fazer”.

No dia em que fui espreitar a sala de montagem, trabalhava-se numa sequência de vinte minutos que não chegaria à versão curta, o mesmo é dizer de 217 minutos. No ecrã: três corpos, três temperamentos. Conversavam, provocavam-se, mediam-se. Vi em silêncio por meia hora, enquanto o Pedro discutia opções com a montadora Rita M. Pestana. Visto de fora, pareceu-me uma cena magnética, em que nada acontecia e tudo acontecia. Pensei que é assim que a realidade respira quando não é obrigada a caber num guião. Numa cena lenta, tensa e viva. Vinte minutos, e nem um a mais do que precisava.

Pinho monta como quem tenta ressuscitar o tempo. Deixa o ar mover-se, o pulso palpitar, o olhar perder-se e regressar. Não corta para acelerar, corta para ser honesto. É um gesto radical, hoje, num mundo onde até a indignação precisa de caber num clip.

Cortesia Uma Pedra no Sapato e Terratreme

Cortesia Uma Pedra no Sapato e Terratreme

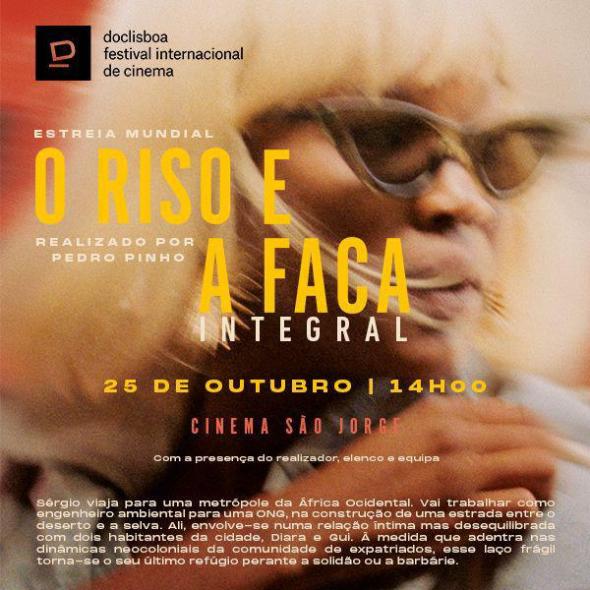

Por isso, sim, comecemos pelo elefante na sala ou, melhor, pelo mamute na sala: O Riso e a Faca efetivamente dura 217 minutos na versão que percorreu Cannes, Nova Iorque, Busan e o Rio de Janeiro. Terá agora no DocLisboa a estreia mundial em versão integral, que se fica por umas modestas cinco horas e meia. Um filme tão longo quanto a ressaca moral do império. Um filme que não pede paciência, exige presença.

Saiamos do escuro da sala de montagem para o ar perfumado do verão no sul da França. Em Bayonne, no País Basco, numa sala de cinema à antiga, repleta de cinéfilos. Uma semana depois, em Paris, já perto da meia-noite, numa sala mais comercial, pequena, mas a rebentar pelas costuras, a duas ruas do Pompidou. À saída, no murmúrio feliz (e algo exausto) das pessoas encostadas aos cartazes e às colunas, ouvi comparações com os “luminares” portugueses, outro Pedro, o Costa, claro, como se o país tivesse apenas um estandarte possível para a lentidão e a atenção. Sorri por dentro: O Riso e a Faca é de outro temperamento. É um filme que respira o presente, quiçá mais quente, mais impuro, mais contraditório, e que, sem pedir licença, estende o tempo para lá do razoável para permitir que a contradição se revele.

No fundo, que filme é este? Sérgio, um engenheiro ambiental português (mas podia ser uma qualquer profissão técnica), viaja para uma cidade da África Ocidental, a pretexto de um estudo de impacto de uma nova estrada que ligará deserto e selva, isto é, atravessa a Mauritânia e a Guiné-Bissau. Em Bissau, enreda-se numa relação frágil com dois habitantes da cidade - Diára e Gui - e percebe, tarde e a martelo, que o projeto que o trouxe ensimesma uma carga histórica que não cabe no relatório. É um dispositivo simples e verdadeiro: digo eu, que já calcei uns sapatos parecidos com os do Sérgio. Mais ou menos, mas já lá vamos. Também não é um filme “sobre” construção de estradas, mas sobre construção de percepções, alianças e máscaras numa geografia onde as heranças coloniais e as versões neoliberais do “desenvolvimento” se tocam como faísca em lenha seca. (O próprio dossiê dos festivais nunca escondeu este arco: 217 minutos a acompanhar um português - que “entende as dinâmicas capitalistas e pós-coloniais à sua volta” e se perde entre mundos…)

Talvez por isso a duração se imponha como ética antes de ser estética. A obsessão pelos 217 minutos do “corte de sala” (e de festival) não passa por um capricho ou pose: é método. Como escreveu um crítico norte-americano, a duração “parece intimidante”, mas é o que permite a Pinho construir um filme que “se espraia, divaga e volta atrás, como a própria vida”, num mosaico de encontros e mal-entendidos que não cabem num formato obediente de duas horas. Noutra leitura, a própria ficha do NYFF insiste na escala: “épico, desassombrado, sexualmente fluido”, e – notem – “corta até ao osso, cena após cena”. Noutras palavras: a forma aqui não encobre o tema, é o tema que esculpe a forma.

E é talvez por isso que a versão integral – os tais modestos 330 minutos – que tem estreia portuguesa em DocLisboa (25 de outubro, na sala grande do Cinema São Jorge) me interessa tanto: não como curiosidade cinéfila, mas como afirmação política de olhar. O programa do festival é explícito: é o mesmo triângulo afetivo (Sérgio, Diára e Gui), o mesmo laboratório de dinâmicas neocoloniais, mas agora com o tempo dilatado até ao limite do incómodo. Cinco horas e meia, nem um minuto a menos.

Falo por experiência, porque vi, na montagem, a cena de vinte minutos de conversa, sedução, teste e ferida que me fascinou e, ainda assim, ficou pelo chão da sala de corte. Era longa, e era justa, mas insuficiente para 20 desses 330 minutos. A inteligência do filme está aí: deixar que a experiência do outro ganhe espessura, com pausas e contradições, antes de ser cooptada por uma tese. Pinho filma o tempo para o devolver à conversa. Quando, mais tarde, as discussões se tornam ásperas - aquela cena visceral no carro, entre Sérgio e Diára ainda me revolve as entranhas, sinto tudo o que ela atira ao pobre e bem-intencionado Sérgio - o que sobressai não é a mensagem, mas o atrito vivo entre duas pessoas que veem mundos diferentes pela mesma janela.

As pessoas. Comecemos por Diára. Cléo Diára assina um papel histórico. Não como um token da “diversidade” num cartaz europeu, mas porque carrega a contradição do lugar de fala sem a atirar de volta ao espectador com pedagogia. Magnética, sensível, insolente q.b., atrevida, ou como diz um texto do NYFF, “mistura força, sensualidade e vulnerabilidade” que a destaca como eixo emocional da narrativa. Não surpreende que tenha conquistado o Prémio de Melhor Atriz em Cannes, na secção Un Certain Regard, um gesto com ressonância particular para uma atriz luso-caboverdiana num circuito onde a legitimidade ainda se disputa à unha. Em Nova Iorque, a crítica repetiu a ideia: “feroz” e “star-making”. É isso tudo.

Do outro lado do triângulo, Gui - corpo não-binário brasileiro, raras vezes visto com esta profundidade e justiça num filme português - projeta uma presença que é simultaneamente afirmação e fratura. Longe da “representatividade” como decoração que sobejamente se vê, aqui é posicionamento e risco. Entre Diára e Sérgio flui uma eletricidade ética. Gui surge por vezes como o cabo que a capta e redistribui. É um papel basilar, vital, sobretudo nos vazios onde Pinho recusa explicar e prefere observar.

E Sérgio? Esse, sim, é o espelho difícil para uma certa audiência. Há nele o “bom europeu” que traz método e um certo idealismo naïf; há nele o tipo condescendente que não sabe muito bem o que não sabe; há nele o animal assustado que se agarra a justificações morais quando a realidade lhe escapa entre os dedos. Uma crítica americana cravou a frase de uma prostituta com quem Sérgio se deita, e que o ilumina enquanto alvo moral, “O que mais me enoja são os bons homens [como tu]”, realçando que o inferno das boas intenções é o tropeço favorito do homem liberal contemporâneo. E este é um filme que gosta de filmar a queda. É também, por isso, que o confronto com Diára, ultrajada entre a superioridade moral do “cooperante” e a raiva lúcida de quem vive os custos do projeto, dói tanto. Vi muitas variantes desta conversa na vida real, ao vivo e a cores, por toda a África; poucas ou nenhuma no cinema.

Há quem acuse o filme de didatismo, de ser “óbvio” e de “articular lições pós-coloniais” com demasiada evidência (o desplante!), como se precisasse justificar o seu estar “em África”. Percebo o incómodo. Agradeço-o, até: é sinal de que o filme não adoça o remédio. Mas convém tratar com cuidado estas críticas, até porque elas se desmentem entre si. Numa leitura mais severa, diz-se que O Riso e a Faca fica preso a binarismos e a “um impulso educativo, on the nose”. Noutra, sublinha-se o contrário: a deriva longa e “polifónica” que expõe mecanismos de dominação “sem respostas fáceis” e recusa “o conforto moral”. Noutra de Nova Iorque, li ainda que a escala “permite os desvios e os regressos” que constroem um mosaico de “verdades desconfortáveis”, impossível de reduzir à tese de duas linhas. Então, em que ficamos? Simples ou demasiado complexo? Didático ou opus polifónico? Quando as leituras mais hostis se cancelam mutuamente, desconfio menos do filme e mais do desconforto de quem o vê.

Esse desconforto cresce mais ainda noutro tema: o dos brancos que vêm “trabalhar” em África, os expats. Os operários de estrada portugueses, por exemplo, que o filme não filma com qualquer vontade de absolvição. Não há aqui psicologia redentora pronta a explicar a grosseria. Há, outrossim, o vício da linguagem, o racismo torpe sem liturgia, com crença na impunidade.

Cortesia Uma Pedra no Sapato e Terratreme

Cortesia Uma Pedra no Sapato e Terratreme

Convém partilhar: sou luso-caboverdiano, de pele e olhos claros – white-passing, como se diz – e reconheço cada gesto que vi no ecrã. Trabalhei pelo continente afora com ONGs e agências internacionais e vivi demasiadas vezes nessa dobra incómoda onde os europeus “relaxam” por acharem que estão entre iguais e deixam cair o verniz. Ouvi mil vezes coisas que preferia não ter ouvido. Debati muitas delas internamente quando devia chamar um “cooperante” ou um operário à atenção. E quando não. O ingrato e eterno papel do insider-outsider. Também por isso, o filme me interessa, por não ser tanto “sobre” colonizadores e colonizados, mas sobre o lugar do meio e sobre essa maquinaria afetiva que permite que a extração continue, hoje, agora em jeito soft power, países-irmãos e tal, com biografias liberais e salários de ONGs. Não é, diga-se, exclusivo português. Vide a cena constrangedora dos cooperantes brancos, jovens, de nacionalidades indistintas, que vão em magote visitar uma aldeia-projeto para ver as retretes que a sua ONG instalou e perguntar a mulheres-grandes guineenses como as usam, exatamente, insistindo numa resposta. Ainda tenho a mão à frente do rosto por essa cena cringe que mal consegui ver. Na vida real, no terreno, teria entendido as Mamis em crioulo, quando entredentes se teriam dito “estes filhos da puta…” (Não as julgaria. Foi o que me ocorreu a mim também.)

Depois, há ainda uma terceira margem: a da elite local, bem-falante, cosmopolita, educada fora, pragmática nas alianças, comprometida. Os Horácios desta vida. Conheço alguns. O filme também os observa, acutilantemente, evitando atalhos fáceis. É um lugar de fala onde a retórica do progresso coexiste com o cálculo; onde a modernidade serve, às vezes, para reembalar a velha economia de favores. Pinho não faz aqui uma denúncia tosca, mas uma anatomia sem anestesia.

O que junta estes três mundos – a Diára que sabe ler a cidade por dentro, o Gui em oscilação, o Sérgio que quer fazer bem e não sabe bem como – é a recusa do encurtamento moral. Pinho dá tempo ao conflito para que revele a sua macroestrutura.

Formalmente, o filme confirma uma intuição: quando a câmara autoriza o tempo morto, a realidade deixa de ser figurante e torna-se protagonista. Críticos aquando do NYFF falaram do tom “quase documental” em certas passagens. Uma observação justa, aliás, não será à toa que a première da versão integral se faz num festival de documentário. O que me interessa é como essa quase-documentalidade serve o contrário do exotismo: o gesto político mais limpo do filme é recusar-se a fazer zoom ao Outro como curiosidade cénica. A câmara não dá aos espectadores brancos o prazer rápido da empatia como catarse. Não há arco edificante. Isto também é uma decisão de montagem.

Há, claro, quem não entre neste pacto. Há públicos, e críticos, para quem três horas e meia é uma verdadeira ofensa ao dispositivo industrial do entretenimento; há outros para quem cinco horas e meia será uma provocação. Eu acho outra coisa: o filme de Pinho não pede paciência, pede presença. O seu tempo não é apenas um meio, é o assunto. Porque a violência da história e da economia não cabe na moral de bolso. E por isso me incomoda a retórica do “tédio” de ver um filme tão longo. Tédio é a pressa com que se tem vivido esta conversa.

O contexto importa de sobremaneira. O filme chega ao país na ressaca de um ciclo em que a extrema-direita cresceu, a linguagem endureceu e o debate público se tornou um concurso de ressentimentos pejado de Trumpzinhos em versão Temu. Não é preciso forçar paralelos; basta entrar numa sala de cinema e ouvir os murmúrios, e incómodos. O facto de a vitória de Cléo Diára em Cannes ter sido lida por alguns como um gesto maior de representatividade diz menos sobre quotas e mais sobre a fome de outra gramática. Do outro lado houve, claro, ruído: trolls, discursos de sempre. Não lhes darei palco aqui. O filme trata disso melhor: desmonta, sem hashtags, a boa consciência europeia, livre de mácula,

O que me interessa sublinhar é outra coisa: O Riso e a Faca não é um filme “contra” ninguém em particular. É contra uma facilidade - a de imaginar que olhar é compreender, que medir é reparar, que pagar é absolver. Há momentos de erotismo sincero. A crítica notou isso, também, a propósito de uma cena que será porventura uma das mais eróticas ou puramente explícitas e titilantes que vi no ecrã. Há momentos de ternura cansada, há uma solidão que se cola ao suor. Claramente, Pinho sabe que o desejo também é político e que a intimidade é o último laboratório de tentações e de poder. O triângulo não é, portanto, uma subtrama romântica, mas um sismógrafo.

A recepção crítica fora de Portugal tem sido, por isso, fascinante. Há leituras que celebram o gesto como “marco” no enfrentamento do passado colonial de Portugal; outras reconhecem a hipnose visual e a ambiguidade moral sem concessões. Outras apontam o dedo à didática, à picareta. Aceito todas essas vozes, mas devolvo a pergunta: que cinema querem? Um filme que segure a nossa mão pelo corredor fora para nos deixar, no fim, com a alma perfumada? Ou um filme que nos obrigue a ficar colados à cadeira, a suar, a admitir em voz baixa que não sabemos muito bem o que fazer com o que acabámos de ver? Como serão a recepção e as questões levantadas em Portugal?

Volto à montagem. Vi o filme duas vezes em salas diferentes, sempre com amigo/as de idades, origens, profissões e mundividências políticas distintas. Saímos para a noite morna com a mesma palavra na boca: “Uau…”. Esse uau não é foguetório, mas de perplexidade. À medida que a conversa foi assentando (pelo caminho, ao telefone, dias depois) os pontos foram-se ligando: a coragem de Cléo e o modo como a câmara lhe dá chão, no sentido crioulo mesmo: txon (terra, raíz); os aparentes ziguezagues de certas passagens que fazem, afinal, a cartografia ética dessa cidade complexa; o retrato dos portugueses na obra; a dureza de não haver lições finais; e já agora, o gesto programático de estrear a versão integral num festival de documentário.

Como cineasta––que também monta devagar e gosta de deixar os planos respirar––, reconheço aqui uma linhagem. Não é Dogma pelo Dogma, câmara lenta, periclitante e tudo, nem Solondz pelo sarcasmo social. É outra coisa: uma ética da atenção. E a atenção tem custos. O filme exige-nos esse pagamento. E quando voltamos à “versão curta” (relembro: 217 minutos) percebemos que este mamute tem nervo e tem precisão: há um esqueleto claro, uma progressão, uma coerência de mundo que se mantém mesmo quando a narrativa abre alguns trilhos laterais.

Deixo uma nota final sobre Cléo Diára, não como símbolo, mas como atriz, e é como atriz que me interessa. A sua vitória em Cannes não foi uma “vitória da diversidade”, mas uma merecidíssima consagração de um trabalho que sustenta um filme vasto às costas, sem ceder ao facilitismo. Não representa ninguém. Apresenta-se como pessoa inteira, com economia de gestos e uma inteligência emocional que atravessa o plano. Há ali corpos a deslocarem-se pela cidade, e uma mulher a dizer não às equivalências fáceis: não é a santa local, não é a vítima exotizada, não é a salvadora de um europeu perdido (papel em que, diga-se, e já vou com atraso, Sérgio Coragem é também simplesmente sublime). Diára é uma atriz com agenda, com desejos, com fadiga, com aspirações, com limites. Os prémios importam porque dão lastro e porque, num país que ainda aprende a ver as suas Diáras, uma consagração internacional muda a gramática do possível. Fiquem com o registo: “Best Actress – Un Certain Regard – Cleo Diára”. Está escrito.

Chegados aqui, aceito a acusação que de vez em quando me chega aos ouvidos: que este cinema “não é para todos”. Pois não. Ainda bem. Nem tudo o que importa deve confortar. Um filme que se propõe a olhar de frente e que tem a ousadia de devolver o tempo ao olhar não pode acabar com uma palmadinha nas costas ao espectador. Se saímos intranquilos, se precisamos de duas caminhadas à volta do quarteirão, se a conversa só começa verdadeiramente no dia seguinte, é porque o cinema fez o que devia. O resto são alongamentos.

O Riso e a Faca não é suposto fazer-nos sentir bem. Mas sentimos. E pensamos. E, se possível, mudamos um pouco, uns milímetros que, às vezes, são um quilómetro inteiro, na forma como olhamos o país, o continente, a nossa história e as nossas biografias.

Há filmes que nos pedem aplauso; este pede responsabilidade. O desconforto não é a sua falha, mas o seu método. E a duração não é um capricho de um realizador pedante, mas a condição sine qua non dessa responsabilidade. É por isso que, quando penso nesse “elefante” da duração, já só consigo vê-lo como mamute: uma criatura antiga que regressa ao ecrã para nos lembrar que o tempo não é um clip de TikTok, mas um espaço onde a verdade, quando tem sorte, respira.

P.S.: A versão integral passa no Festival DocLisboa a 25 de outubro e a versão de salas estreia em Portugal, a 30 de outubro de 2025. Vale a pena ver as duas, não por colecionismo, mas para perceber como um filme se afina sem se trair e, como, por vezes, um país aprende (talvez) a ver quando o cinema, teimosa e temerariamente, insiste em mostrar.

***

Notas e Créditos

Atores: Sérgio Coragem, Cléo Diára, Jonathan Guilherme, Jorge Biague, Binta Rosadore, Nastio Mosquito, Giovanni Maucieri, Marçalina Djibril, Roxana Ionesco, Marinho de Pina, João Santos Lopes, Hermínio Amaro, Paulo Leal, João Pedro Sousa, Hamed Nah, Renato Sztutman, Bruno Zhu, Kody Mccree, Valentina Cirelli

Realizador: Pedro Pinho

Escrito por: Pedro Pinho, Miguel Seabra Lopes, Luísa Homem, Marta Lança, José Filipe Costa, Miguel Carmo, Tiago Hespanha, Leonor Noivo, Luís Miguel Correia, Paul Choquet

Direção de Fotografia: Ivo Lopes Araújo

Diretor de Som: Jules Valeur

Direção de Produção: Eduardo Nasser

1º Assistente de Realização: Tiago Hespanha

Direção de Arte e Guarda Roupa: Camille Lemonnier, Livia Lattanzio, Ana Meleiro

Make-up, Cabelos e Caracterização: Ami Camará

Montagem: Rita M. Pestana, Karen Akerman, Claúdia Rita Oliveira, Pedro Pinho

Correção de Cor: Claudiu Doagă

Edição de Som: Pablo Lamar

Mistura de Som: Marius Leftarache

Produtor: Filipa Reis, Tiago Hespanha, Pedro Pinho

Produtora: Uma Pedra no Sapato, Terratreme Filmes

Co-produção: Still Moving, deFilm, Bubbles Project

Financiamento e Apoios: Instituto Do Cinema E Do Audiovisual, Aide Aux Hinémas Du Monde - Centre National Du Cinéma Et De Limage Animée - Institut Français, Centre National Du Cinéma Et De L’image Animée Et De L’instituto Do Cinema E Do Audiovisual, Aide À La Coproduction D’œeuvres Cinématographiques Franco-portugaises, Ancine - Agência Nacional Do Cinema, Banco Regional De Desenvolvimento Do Extremo Sul, Fundo Setorial Do Audiovisual, Centrul Național Al Cinematografiei România, Rádio Televisão Portuguesa, Programa Ibermedia, Carrefour, Havas Media, Fundo De Apoio Ao Turismo E Ao Cinema, Programa Garantir Cultura, Creative Europe Media of the European Union, Avanpost Media

Vendas Nacionais: Magenta/Uma Pedra No Sapato

Vendas Internacionais: Paradise City Sales

Duração: 217 minutos (versão de salas), 330 minutos (versão integral DocLisboa).

Línguas: português, crioulo, francês, inglês.

Estreia mundial: Cannes Film Festival 2025, Un Certain Regard

Estreia mundial, integral: Festival DocLisboa 2025