Carta para José Saramago, no seu 99.º aniversário, com alguns dias de atraso e umas certas memórias apensas

Meu muito, muito Caro José,

Aconteceu estar eu, naquele preciso instante em que tu chegaste absolutamente destroçado ao Hotel Vitória para a reunião da célula dos intelectuais do Partido, ao lado do nosso saudoso e trágico Amigo Ricarte-Dácio de Sousa, que, ao ver-te assim tão irreconhecível, se dirige a ti, e pergunta, naquele modo gentil e de grande senhor dadivoso e sempre de atentíssima preocupação com os Amigos que era o seu:

− Meu querido José, aconteceu-te alguma tragédia?

Tu, estendendo a mão para o cumprimento, respondes, numa voz que nenhum de nós te conhecia:

− O Nelson de Matos recusou o meu novo romance para publicação, e eu fico sem saber se andei todo este tempo a escrever um mau romance!

O Dácio, não te largando a mão do cumprimento, quiçá, apertando-a mais, coloca a mão esquerda sobre a tua mão, e atónito mas firme, diz-te, de olhos nos olhos, fulminante:

− Meu querido José, tu nunca poderás ter escrito um mau romance! – e logo atira, do muito alto da sua generosidade, sem te dar tempo de respirar ou pestanejar: − Queres que eu fale com o camarada Zeferino Coelho para que saia pela nossa Caminho?

Aqui, é a tua vez de começares a recuperar o chão que sempre foi teu, mas que te havia sido momentaneamente transformado em areias movediças. E, virando-te para o Dácio, perguntas:

− Dácio, tens alguma coisa combinada, esta noite?

− Não, nada de especial, meu querido José… apenas estar com os Amigos…

− Terias paciência, e estarias disposto a vir a minha casa, para eu te ler o original do romance? Gostava muito de ouvir a tua opinião.

− Meu querido José, mas isso nem é questão que se coloque: vamos já tratar da edição do teu romance! – E olhando para mim, pergunta-te: − Não há problema em que aqui este nosso camarada, um jovem poeta que lê, mas lê mesmo, vá connosco?

E tu dizes, vendo-me tirar uns livros da bolsa que trazia ao ombro, para te pedir que os autografasses:

− Mas é claro que o Zetho vem connosco!

E passas o teu braço esquerdo pelo meu ombro, num abraço. E é então que te peço que me assines, primeiro, o Manual de Pintura e Caligrafia, que tu, logo na folha de rosto, vês anotado. Aferes a lombada de livro que foi lido, começas lentamente a folheá-lo, e, sem ainda o autografares, pedes-me o Objecto Quase que eu tinha na mão à espera de vez autografante, onde a leitura era também uma longa soma de sublinhados a lápis. E ficas ali calado, folheando, ora um ora o outro livro, até que te viras para o Dácio (e aqui, desculpa-me, caríssimo José, mas era para o Mundo, esse «mundo, vasto mundo» lembrado e nomeado pelo nosso velho Carlos Drummond de Andrade, que tu falavas, certeiro e premonitório):

− Mas enfim, Dácio, afinal eu sempre tenho leitores!… Ou, pelo menos, tenho um leitor que me sublinha o que eu gostaria de ter dito de forma melhor!

Estendo-te uma esferográfica, e tu perguntas-me:

− Posso assinar os teus livros mais tarde?

− Claro que sim.

Cumprimos a nossa função, saímos, descemos à Casa do Alentejo (onde nos esperava o Pinto Ângelo, com quem eu tinha vindo de Santarém onde então vivia, e me esperava para o regresso, e a quem abraçaste como um náufrago agarrando-se à espuma da mais alta crista de onda em alto mar, e com quem não voltei a Santarém mas me providenciou modo de regresso), jantámos e seguimos para a Rua da Esperança, onde moravas, subimos ao quarto andar do número 76, onde logo providenciaste sobre a mesa uns belos enchidos e pão alentejanos para a noitada, e um tinto memorável da Adega Cooperativa de Borba que bons e gentis camaradas te haviam oferecido. Depois, antes da tua leitura, propões escutarmos um disco. Ou, mais exactamente: uma canção. Apenas uma. Ligas o gira-discos, e colocas aquele «Pedro Pedreiro» do Chico Buarque a exorcizar o ar e as trevas dessa noite tenebrosa de Inverno, que logo serviu de mote para o brinde ao teu Levantado do Chão, que ali haveríamos de ouvir pela voz do seu criador. E então soube como e quanto esse «Pedro Pedreiro», meu muito Caro José, eras tu, a metáfora de ti que para ti mesmo havias escolhido, essa metáfora que o tempo, longamente, haveria de materializar e consumar, pela teimosia lúcida e implacável da tua certeza em ti e na tua Obra, independentemente do preço a pagar. Mas haverá alguma outra maneira de se ser o que verdadeiramente se é? Se houver, sinceramente, meu Caro José, eu ainda a não descobri.

Ouvida a canção, com alguns comentários de circunstância e contigo refazendo-te no mais íntimo e secreto de ti pelas palavras, música, harmonia, melodia e voz do Chico, desligaste o gira-discos, pegaste num molho de folhas A4 dactilografadas quase sem rasuras ou emendas, sentaste-te à nossa frente, olhaste-nos rápido os olhos ávidos de te ouvirmos, e começaste a ler, recuperada a tua voz segura e límpida, encantatória, da primeira letra, noite e madrugada adiante, até ao ponto final dessa tua epopeia dada pelo belíssimo nome, justo e certeiro, de Levantado do Chão.

Pouco passaria das nove da noite quando começaste a ler, antecedendo a leitura com a informação de que havias abolido da escrita do romance toda a vasta gama de pontuação, reduzindo-a a vírgulas, maiúsculas para os diálogos, e pontos finais.

No final do primeiro capítulo, do alto dos meus dezanove anos de idade − com uma pequena plaquete de poemas (maus, muito maus, mas foram esses os poemas que eu soube e pude ter escrito, entre os dezasseis e os dezanove anos) acabada de publicar a 16 de Novembro de 1979, dia do teu aniversário, com o título de Exercício de Escrita −, não me contive:

− José, o teu livro não é um romance: é um Poema, um belíssimo Poema!

Levantaste o olhar para mim, com um breve sorriso esboçado nos lábios:

− Bom, Zetho, será melhor não te precipitares no juízo, mas sinceramente agrada-me muito a tua observação.

E a leitura foi prosseguindo, maravilhando-nos e, não raro, comovendo-nos até quase às lágrimas, ou mesmo até às lágrimas, quando chegou o capítulo onde descreves o assassinato de Germano Vidigal.

Houve então uma pausa para ligeira manducação degustativa dos fabulosos acepipes e digerir as torrenciais emoções acumuladas, com o Dácio a tecer os mais encomiásticos elogios à leitura e à Obra, comentando certas passagens, sublinhando certas resoluções técnicas na construção da narrativa e seu inequívoco poder encantatório, fulgurante de Poesia.

Tu ouvias, numa extrema atenção silenciosa, todas as observações do Dácio, que conhecia, como nenhuma academia alguma vez poderá sequer ousar, todas as literaturas do mundo − de as muito ler, em permanente estado de paixão irradiante.

Finda a degustada manducação, e enquanto voltávamos cada qual ao seu lugar de partida, comentaste:

− Bom, quanto a essa questão da Poesia a entranhar o romance, muito me parece que vocês, à minha revelia, se combinaram… Enfim, vejamos se assim será até ao final do livro…

E recomeçaste a leitura até ao ponto final do romance. Era já quase manhã quando colocaste a última folha do dactiloscrito sobre as outras, as bateste juntas de cima para baixo, as arrumaste no devido lugar, respiraste fundo, e se teceram os últimos comentários:

− Um livro absolutamente fabuloso, meu querido José! Absolutamente fabuloso! Tem que se publicar imediatamente! – asseverou o Dácio, agradecendo-te a noite maravilhosa que nos havias proporcionado, noite irrepetível e inolvidável.

Eu estava completamente bêbado de encantamento, e só te soube dizer:

− Adorei este teu novo Poema, meu Caro José! Obrigado, muito obrigado!

Estávamos exaustos, maravilhosamente exaustos, mas felizes, felicíssimos, narrador e ouvintes, porque ali então se provou como era/é um livro raro e poderoso este teu Levantado do Chão.

Despedimo-nos comovidos e um pouco como que a levitar.

Desci com o Dácio, que me propõe, colocando-me a mão sobre o ombro, naquele gesto tão seu de afecto irrestrito:

− Meu querido Zetho, depois de uma noite tão fabulosa como esta, só nos resta ir até ao Cacau da Ribeira tomar um pequeno-almoço comme il fault!…

A tempestade havia passado, o vento deixara de fustigar, e fomos andando a pé, lentamente, saboreando o ar frio da manhã despontando, cada um de nós digerindo no seu pessoal silêncio as emoções acumuladas. Só à beira do balcão nos voltaram as palavras − as primeiras, do Dácio, naturalmente para pedir dois uísques duplos secos, «para começar a jornada».

Sentámo-nos a uma mesa, e a conversa não saiu desse Levantado do Chão, que meses depois acabaria sendo publicado por Zeferino Coelho, na Editorial Caminho, para seguir a sua vida própria, cativando e conquistando desde então milhares e milhares de leitores, primeiro em Portugal, depois um pouco por todo o mundo.

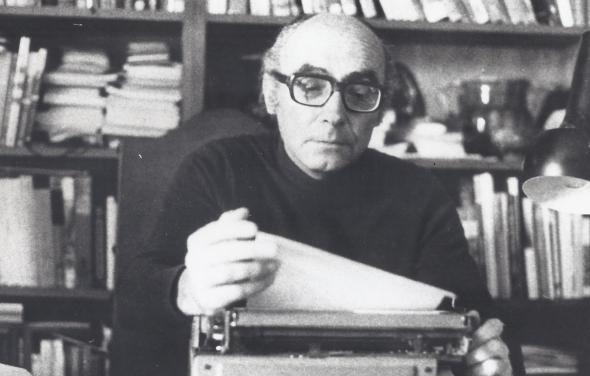

José Saramago, anos 70 ©Arquivo FJS

José Saramago, anos 70 ©Arquivo FJS

No mais rigoroso e nobre sentido da homenagem, meu muito Caro José, não me coíbo de aqui, agora, e antes de prosseguir esta minha missiva, reproduzir a belíssima entrevista feita pelo saudoso Ernesto Sampaio, e dada à estampa no suplemento «Sete Ponto Sete» do Diário de Lisboa de 8 de Março de 1980, aquando da publicação de Levantado do Chão, a qual constitui um documento precioso e fundamental sobre a tua pessoalíssima oficina, contendo nele, ainda, a génese biográfica do próprio romance. Ou, como lhe chamou o nosso impiedoso Luiz Pacheco em «Este sol é de justiça», no Diário Popular de 10 e 17 de Julho de 1980, «um belo elucidativo depoimento», para acrescentar: «Reparei, e sem espanto, quão pouco se tem escrito sobre o livro. Naturalíssimo. Sá-carneiríssimo. É um romance incómodo, embora o que ali se diz esteja, diariamente, a ser excedido na crónica dos eventos que nos chegam do Alentejo, das terras da Reforma Agrária.» E, mais adiante, depois de citar um longo trecho da entrevista, onde mais explanas a oficina da escrita e a construção do romance, avisa que «não podemos acreditar em tudo quanto um Autor diz, a respeito da sua obra, dos motivos, da inspiração, da factura. Estávamos bem arranjados, ingénuos seríamos», para mais à frente afirmar que Levantado do Chão, «romance-testemunho, [é] um dos mais impressionantes monumentos literários com que fica a contar a nossa ficção pós-25 de Abril.»

Ei-la, à entrevista, com a devida vénia a entrevistador e entrevistado:

José Saramago e o Alentejo um livro “Levantado do Chão”

José Saramago e o nosso redactor Ernesto Sampaio mantiveram uma conversa sobre as razões que podem levar um escritor a fazer um livro Levantado do Chão. Pensamos que o leitor terá interesse em acompanhar o diálogo, sobretudo porque aquilo que o escritor «levanta do chão» é o Alentejo.

Levantado do Chão, assim se chama o último livro de José Saramago, recentemente lançado pela Editorial Caminho. «Do chão pode levantar-se um livro, como uma espiga de trigo ou uma flor brava. Ou uma ave. Ou uma bandeira.» − explica o autor, que também nos diz que «um escritor é um homem como os outros: sonha. E o meu sonho foi o de poder dizer deste livro, quando o terminasse: Isto é o Alentejo».

José Saramago, escritor, poeta, jornalista: aí o temos na nossa frente, simples, claro, frontal, para quem escrever e aproximar-se da vida, evocar-lhe as suas altas situações, e para quem a literatura é sempre conhecimento, transformação, libertação.

D.L. − O seu livro baseia-se na história da vida de três gerações de uma família de trabalhadores rurais do Alentejo. Como nasceu essa ideia?

JOSÉ SARAMAGO − Se o 25 de Novembro não fosse o padrasto que é, eu diria que este livro tem no 25 de Novembro a sua paternidade. A situação em que então me achei, sem emprego nem esperança de o conseguir, pôs diante de mim a grande questão: que é que eu vou fazer? Claro que a exigência imediata era o estômago e a conservação do tecto. Deitei mão ao costumado recurso dos intelectuais desempregados: a tradução. Fique dito, de passagem, que até hoje já lá vão cerca de dez mil páginas traduzidas. Mas você falava do livro, perguntava como me veio a ideia… Se o pai é o 25 de Novembro, a mãe é o acaso. O meu primeiro movimento, isto no que toca a perspectivas de produção literária, tinha sido transportar-me para as terras ribatejanas onde nasci, levar a traduçãozinha em estaleiro (por sinal um volumoso tratado de psicologia), e tentar o livro campestre que eu andava a sentir necessidade de escrever. Motivos vários impediram a realização do projecto por aquelas bandas. Além disso, parecia-me errado ir cometer uma espécie de regresso ao ovo natal. Foi então que me ocorreu o contacto que estabelecera, em meados de 1975, com a UCP [Unidade Colectiva de Produção] «Boa Esperança», de Lavre, por causa de uma entrega de livros para a biblioteca que eles andavam a organizar. Escrevi, perguntei se podia ir, como seria isso de comer e dormir, e se havia lugar onde trabalhar, um espaço para a máquina de escrever. Eles responderam: «Venha.» E eu fui. Estive em Lavre, da primeira vez, dois meses, depois, por intervalos, umas tantas semanas mais, e quando de lá voltei trazia cerca de duas centenas de páginas com notas, casos, histórias, também alguma História, imagens e imaginações, episódios trágicos e burlescos, ou apenas do quotidiano banal, acontecidos diversos, enfim, a safra que é sempre possível recolher quando nos pomos a perguntar e nos dispomos a ouvir, sobretudo se não há pressa. Andei por Lavre, Montemor-o-Novo, Escoural, por lugares de gente e descampados, passei dias inteiros ao ar livre, sozinho ou acompanhado de amigos, conversei com novos e velhos, sempre na mesma cisma: perguntar e ouvir.

QUANDO UM ALENTEJANO SE DECIDE A FALAR NINGUÉM O CALA

J.S. − Por fim, já nem fazia perguntas. Quando um alentejano se decide a falar, ninguém o cala. Além disso, também há alentejanos que escrevem. Não serão muitos? Eu tive a sorte de encontrar um. Você pode imaginar o que é estar a conversar com um velho rural de 70 anos, digo eu, dizes tu, e de repente ele abre ali uma gaveta, tira uns poucos cadernos de papel almaço, escritos em letra garrafal e firme, creia que até os erros de ortografia eram firmes: «Está aqui a história da minha vida.» Foi isto que me aconteceu. Levei para o meu buraco a história de João Domingos Serra contada pelo próprio, li-a nessa mesma noite, a tremer de comoção e frio (era Março), e quando acabei tinha, finalmente, a trave mestra do que viria a ser o Levantado do Chão. Aquela vida verdadeira era assim como uma fiada de pedras postas a atravessar a corrente torrencial de dados em que já me ia submergindo. Por cima de tal ponte podia agora circular à minha vontade. Mas a vida, se repararmos bem, só é o que vidas forem. A esta de João Serra juntaram-se outras, a do Machado, do Abelha, do Badalinho, do Catarro, do Cabecinha, da Mariana Amália, a de outro João, o João Basuga, meu amigo do coração, e tantos, tantos mais. Quem lhes quiser conhecer os nomes, falo dos que mais perto estiveram de mim, encontra-os na dedicatória do livro. Também lá estão os nomes de dois mortos. Não há inconveniente. Estes vivos e estes mortos fazem boa companhia uns aos outros. Enfim, se eu não tivesse, num dia daquele ardente Verão de 1975, levado livros a Lavre, não existiria este livro. Um espírito malicioso e facilmente hábil dirá que não há a certeza de se ter ganho alguma coisa com isso. Ouso crer que não se perdeu.

Entrevista de Ernesto Sampaio a José Saramago, Diário de Lisboa

Entrevista de Ernesto Sampaio a José Saramago, Diário de Lisboa

ESTÃO AÍ MUITOS LIVROS POR ESCREVER

J.S. − Pelo menos uma certeza eu ganhei: a de que estão aí muitos livros por escrever, de Norte a Sul, à espera. Eu fui a Lavre, concelho de Montemor-o-Novo, e escrevi um. Não inventei nada, claro está, ao viajar até ao Alentejo. O que eu fiz, outros o fizeram antes de mim, nesse e outros lugares. Honra lhes seja. O meu receio é que poucos estejam dispostos a fazê-lo agora, quando mais necessário é.

D.L. − Levantado do Chão fala de gente real, utiliza testemunhos vivos, mas não é propriamente jornalismo. É literatura de elevada expressão poética. Fale-me dos problemas formais que teve de enfrentar para transformar a vida, que é o suporte da sua narrativa, no objecto estético em que o livro acaba por se transformar.

J.S. − Boa pergunta. Já lhe disse que quando regressei de Lavre trazia comigo uma montanha de apontamentos, notas, registos vários, gravações, documentos. Não seria difícil fazer disso um livro. Bastaria arrumar um pouco, sistematizar um pouco, limpar o supérfluo, acrescentar o comentário, aliteratar onde fosse conveniente, afinar o tom. Porém, não foi assim. Quando decidi instalar-me em Lavre, não era essa a intenção que levava. O que eu queria era escrever um romance, não uma reportagem, por mais útil e exemplar que ela pudesse ser, como tantas que felizmente têm vindo a ser escritas, algumas delas excelente material para futuras obras. Mas a decisão de escrever um romance também não era pacífica. Um romance, sim senhor, mas que romance? Modelos, se eu os quisesse tomar, não me faltavam, e ilustres. Muita gente escreveu sobre o Alentejo, alguns escreveram certo e bem. E ainda escrevem. Para mim, poderia ser fácil e fazer-me beneficiar de uma certa e bem-humorada condescendência. Assentar os pés nas pegadas marcadas pelos colegas e já aprovadas pela crítica, seguir o itinerário, deixar-me ir. Ficava a história contada, o livro rematado, a obrigação cumprida sem excessivos riscos. Também isso não quis fazer. Mas, se sabia claramente o que não queria, tive de esperar que viesse a mim o que fosse meu. Estive em Lavre em 1976, o livro aparece em 1980, quatro anos depois. É certo que entretanto concluí outro romance, escrevi um livro de contos e uma peça de teatro, mas, essencialmente, o que eu estive foi à espera de que terminasse o trabalho de germinação que sabia estar a fazer-se. Posso garantir-lhe, com toda a simplicidade e sem disso me gabar, que não tive de resolver quaisquer problemas formais, no sentido que a palavra «resolver» contenha de esforço, tentativa, rectificação, ajuste, pesquisa. Limitei-me a ter paciência, a não forçar o tempo. O livro foi escrito, por assim dizer, em dois períodos: o primeiro de dois dias, para as quatro páginas iniciais; o segundo de alguns meses, para o resto. Entre esses dois períodos tão desiguais, decorreu muito tempo.

«SÓ PODERIA ESCREVER O LIVRO SE O CONTASSE»

J.S. − Até [que] um dia compreendi (foi uma coisa súbita de que mal tenho memória), que só poderia escrever o livro se o contasse, isto é, transformando-me eu em narrador multiplicado, de fora, de dentro, próximo e distanciado, grave e irónico, terno e brutal, ingénuo e experiente, um narrador que ao dizer a realidade, e para a dizer, fosse capaz de a inventar em cada momento. Percebi que isto só poderia ser feito se reconstituísse a oralidade na escrita, se fizesse da escrita discurso no sentido próprio, mas rejeitando sem piedade qualquer tentação de transcrição fonética, que é a pior das armadilhas. Sacrifiquei sem nenhum remorso o pitoresco, a cor local, o folclore. Com isto tudo, não tive de empurrar nenhuma porta, foi ela que se me abriu quando me aproximei pelo caminho certo. A partir daí foi fácil.

Diria que escrevi este livro com espírito liberto, com a espontaneidade do narrador que se abandona à imaginação e às arcas da memória para tornar diferentes as histórias que ouviu, por saber, ou ser sua pessoal convicção, que a diferença é justamente o melhor que a história contém, ou virá a conter, se alguma vez mais vier a ser contada, por mim, por você, pelo leitor. Quer saber como eu me imagino? Imagino-me a contar este Levantado do Chão a um grupo de pessoas, lá no Alentejo, ou aqui em Lisboa, ou em qualquer outro lugar, a contar em voz alta, voltando atrás quando me apetecesse, metendo pelo meio coisas da sabedoria popular, ditados, alusões directas ou indirectas a casos marginais, questões de famílias, boas ou más vizinhanças, e [se] entre essas pessoas houver analfabetos, essa será a grande prova, é maior dever do narrador contar e bem claro. Amanhã, noutro lugar, contaria a mesma história, mas diferente, sempre diferente, outros ditos, outras voltas, outros caminhos. Haveria de ter sua graça experimentar, mas, não podendo ser, aí fica o livro em sua forma de livro e aparente invariabilidade.

OBRA ABERTA

J.S. − Aqui há anos falou-se muito em obra aberta. Hoje vai-se dizendo o mesmo, mas com outro vocabulário. Ora, eu, que sou partidário da obra conclusa, do sentido inteiro levado ao extremo (mas existirá tal obra?), descubro-me hoje a reivindicar para este Levantado do Chão um estatuto de obra aberta. Aberta ao leitor e também constantemente aberta pelo leitor, solicitado pelo próprio discurso ou decurso do texto a introduzir nele a sua própria memória e a sua própria imaginação. Tanto mais que eu o preveni logo no princípio: «Mas tudo isto pode ser contado doutra maneira». Aqui tem o que o autor pensa, não de problemas formais que não teve, mas de questões formais que crê serem suscitadas por este livro. Fico curioso de saber o que pensa a crítica. E mais curioso ainda de saber o que pensam os leitores. Mas onde está a comunicação entre o escritor e o leitor?

D.L. − José Saramago: o que foi, é e será, para si, o Alentejo, o homem alentejano?

J.S. − Do que o Alentejo foi, creio que o meu livro dará uma ideia. Do que ele é, também este livro saberá dizer alguma coisa. Por exemplo, a repressão violenta, que em nada se distingue dos tempos do fascismo: exprime o mesmo ódio ao trabalhador agrícola. Quanto ao que o Alentejo será, não tenho dúvidas. Será uma terra de mulheres e de homens donos das suas vidas. Quando? Isso não sei dizer. Mas sei que gostaria de ainda poder ver no nosso País a fraternidade de trabalhadores que encontrei junto dos meus amigos do Alentejo. O que ali está em gestação é, em sentido literal, um homem português novo.

E a reacção sabe-o. Sabe e teme. Por isso é que são os insultos, os vexames, as agressões e as mortes. É o mundo velho a querer estrangular o mundo novo. No meio de tudo isto, que vem fazer o meu livro?

Hoje é um testemunho. Amanhã, faço votos por que seja um simples artefacto arqueológico, fora de uso, ou, quando muito, e não será pouco, um registo para a memória colectiva. Há-de ser possível dizer um dia: «Pensarmos nós que a vida no Alentejo foi assim…» É claro que não posso deixar de exprimir um outro voto, mais egoísta: que mesmo nessa altura, graças a algum valor literário que hoje tenha e então conserve, ainda o Levantado do Chão seja lido.»

**

Fomo-nos continuando a encontrar e conversar. A trazer-te livros teus para que mos autografasses − naturalmente sublinhados e anotados, excepto os acabadinhos de comprar. Ou de desviar da prateleira da livraria, numa certa guerrilha de aprendizagem para leitura, que eu praticava na altura com mediana eficiência.

Até que um dia, quando em Santarém ainda havia Comemorações Civis do 25 de Abril, eu ter proposto à organização a tua ida lá, com lugar na mesa de honra, para uma conversa, na tua dupla qualidade de ribatejano e escritor. Disseram-me logo que sim.

Vim então a Lisboa para falarmos de viva voz e combinarmos o que houvesse a combinar. Calhou encontrarmo-nos na inauguração da exposição «Visão Segunda», do nosso queridíssimo Amigo, Poeta e ensaísta E. M. de Melo e Castro, na Galeria Quadrum, a 15 de Abril de 1982 − data do seu 50.º aniversário. Disseste-me que já te havias comprometido em ir a uma sessão comemorativa no Porto, mas que ainda estavas a tempo de desmarcar esse compromisso para ires a Santarém. E assim fizeste.

Acontece que nas vésperas desse 25 de Abril, vêm ter comigo dizendo que não havia lugar na mesa de honra para ti, mas teriam todo o prazer em que fosses e estivesses na plateia, de onde, nas intervenções públicas, poderias falar. Senti-me esmagado, impotente, sem conseguir reverter a situação, fossem quais fossem as razões que invocasse.

E lá venho eu a correr a Lisboa para te dizer isto, sem saber muito bem como dizê-lo, mais do que repetir as desculpas que me apresentaram para justificar o facto de não teres lugar na mesa de honra, e às quais eu era completa e absolutamente alheio. Ficaste, e com toda a razão, possesso comigo − um fedelho armado ao pingarelho, hás-de tu ter pensado de mim, se não pior −, e a nossa relação pessoal tomou da tua parte uma vincada frieza.

Curiosamente, alguns anos depois, já eu não vivia em Santarém mas calhou estar lá de passagem, eis que já tens lugar na mesa de honra. Foi no 25 de Abril de 1986, e eu estava na plateia do Teatro Rosa Damasceno para te ouvir falar «dos salgueiros da beira-Tejo» e da sua flexibilidade e resistência, numa clara alusão a Salgueiro Maia que, embora presente e sentado na mesa de honra, fora proibido de falar pela superior hierarquia militar. E dar-te um abraço, naturalmente.

Mas antes, e a Santarém, tinhas tu ido no dia 15 de Dezembro de 1982, para duas sessões absolutamente memoráveis.

Quando soube que irias publicar Memorial do Convento, vim imediatamente a Lisboa propor-te que, se não a primeira apresentação pública, a imediata fosse feita em Santarém, como desagravo do que sucedera. Aceitaste sem qualquer hesitação o meu repto para as duas sessões: uma de tarde para os alunos das escolas secundárias (tive sempre para mim que é pelas escolas que se pode criar a paixão pela leitura, coisa que infelizmente não acontecia então nem hoje acontece!), e outra sessão à noite para o público em geral. E logo ali marcámos a data, a hora em que se te viria buscar, e os horários das respectivas sessões.

Quando soube que irias publicar Memorial do Convento, vim imediatamente a Lisboa propor-te que, se não a primeira apresentação pública, a imediata fosse feita em Santarém, como desagravo do que sucedera. Aceitaste sem qualquer hesitação o meu repto para as duas sessões: uma de tarde para os alunos das escolas secundárias (tive sempre para mim que é pelas escolas que se pode criar a paixão pela leitura, coisa que infelizmente não acontecia então nem hoje acontece!), e outra sessão à noite para o público em geral. E logo ali marcámos a data, a hora em que se te viria buscar, e os horários das respectivas sessões.

Era um tempo, esse, convém lembrar, em que se não pensava ainda fazer festivais literários, e as raras sessões com poetas e escritores (e até mesmo com cantores e compositores) eram na sua esmagadora maioria organizadas por gente ligada ao PCP, e levadas a cabo nos mais variados sítios por esse Portugal fora.

Em Santarém, cidade que muito amei, eu ia tentando, com o apoio logístico que a Câmara Municipal e o Museu Distrital proporcionavam, que acontecessem coisas no domínio da Cultura, com a Poesia e a Literatura à cabeça. Assim, entre outras actividades, havia já organizado uma exposição biobibliográfica comemorativa dos 30 anos de actividade literária do nosso muito querido António Ramos Rosa (quando ele não tinha editora que o publicasse, falida e acabada que estava a Arcádia!), com várias conversas e debates sobre a sua Obra, e uma exposição de Poesia Visual capitaneada pelo Ernesto Melo e Castro, também a proporcionar conversas e debates, sobretudo com estudantes do ensino secundário.

E agora, meu muito Caro José, ao lembrar e falar-te desta exposição, vem-me à memória uma história absolutamente inaudita. Estávamos nós a começar a dispor e colocar os poemas visuais e concretos, devidamente emoldurados, no átrio de entrada da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, onde ficariam expostos, eis que vem uma das professoras da direcção dizer-nos que

− O senhor ministro da Cultura, Dr. Lucas Pires, acabou de nos telefonar pessoalmente, a proibir esta exposição, porque é um verdadeiro despautério.

− Um verdadeiro despautério?! – ironizou o nosso bom e grande, imensíssimo Ernesto Melo e Castro.

− Foi o que o senhor ministro disse: esta exposição é um verdadeiro despautério! – confirmou essa senhora professora, com um arzinho empertigado e muito contente, acrescentando: − Tirem isso tudo isso daqui para fora!

O Ernesto Melo e Castro, do seu patamar imodesto, calmo e delicado, riposta:

− Senhora professora, faço questão de lhe apresentar a minha querida Amiga Maria Lúcia Lepecki.

− A Doutora Lúcia Lepecki foi minha professora… − confessou a tal professora.

− O senhor ministro da Cultura também a mandou calar, e ir para a terra dela, já que é brasileira de nascimento e sotaque?! – questionou o Poeta Concreto. − É que o Zetho Cunha Gonçalves, que nos convidou, e nós, com o maior gosto, aqui viemos, é angolano, e é poeta, coisa que nem o ministro nem a senhora talvez saibam! E eu, e a senhora Professora Doutora Maria Lúcia Lepecki, vamos falar aos vossos alunos da «Literatura Portuguesa de Invenção Pós-25 de Abril», já que é para isso que cá estamos. – E apontando os quadros para a exposição: − Quanto a isto, que é, como a senhora diz, para tirar tudo daqui para fora, a Escola Secundária de Sá da Bandeira expô-los-á, sem nenhum problema! – Fez uma breve pausa, cofiando a barba, e acrescentou: − Mandem lá depois os vossos alunos vê-los, se assim acharem por bem não melindrar o senhor ministro da Cultura, que nem para caralhama serve, quanto mais para fonema!

Após várias negociações e telefonema do Ernesto Melo e Castro para o ministro, a exposição acabou por se realizar, para grande gáudio dos alunos. E a palestra, a duas vozes, sobre «Literatura Portuguesa de Invenção Pós-25 de Abril» − onde muito se falou do teu Levantado do Chão, a par de Casas Pardas, da nossa tão saudosíssima Maria Velho da Costa, de Finisterra: Paisagem e Povoamento, de Carlos de Oliveira, e de Sinais de Fogo, de Jorge de Sena −, acabou por ser um verdadeiro acontecimento.

Voltando a nós, meu muito Caro José, lembro como estava uma belíssima tarde soalheira, naquele 15 de Dezembro. Terminado o magnífico almoço no Restaurante O Solar, dirigimo-nos a pé até ao auditório do Museu Distrital, onde já duas turmas do 11.º ano da Escola Secundária de Sá da Bandeira nos esperavam. Eu contava com mais gente, mais alunos, mas eram já os últimos dias de aulas do primeiro período, e havia pontos marcados, como já veremos.

Esperámos um pouco por essa gente que afinal não apareceu, comigo a encher o tempo dizendo àqueles adolescentes como fazer cábulas, até que entras tu em cena, com a tua voz pausada e ligeiramente rouca de seu natural, andando de um lado para o outro da sala, a passos lentos:

− Também eu, meus amigos, para escrever os meus livros, me vou socorrendo de cábulas, se cábulas podemos chamar aos apontamentos que vou tomando… Nesse sentido, sou também eu um grande cábula, tal como o Zetho nos contou agora que foi…

Houve uma boa gargalhada, e tu encetaste a conversa rememorando as tuas origens, falando de tua avó (cuja «Carta para Josefa, minha avó» todos conheciam do manual de Introdução à Filosofia, que muitos, depois, te pediram que autografasses), e de teu avô Jerónimo, contando daquela viagem que fizeram juntos desde a tua Azinhaga do Ribatejo natal, dormindo pelo caminho debaixo de uma figueira, para acompanhar os bácoros que levavam à Feira da Piedade, em Santarém – matéria-prima que te iria, muitos anos mais tarde, moldar e tornar os Discursos de Estocolmo mais humanamente luminosos e belos.

E não tardou que voltasses as tuas palavras, não para falares do Memorial do Convento, como mais expectável seria, mas para, escudado em Que Farei Com Este Livro?, falares de Luís Vaz de Camões, de Os Lusíadas, da sua lírica e do seu teatro.

A paixão que irradiava das tuas palavras tinha o poder de nos trazer ali à nossa presença esse mítico e intangível Camões, com uma tal força de humanidade e génio, que com ele, através de ti e da tua verve, todos nós poderíamos entabular conversa.

A plateia, como que hipnotizada de maravilhamento, numa atenção absoluta ao que ias dizendo, ia rodando lentamente a cabeça da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda, acompanhando o teu andar de lado a lado da sala, até que, a certa altura, começa um bichanar colectivo, de boca a orelha. Enquanto continuavas falando, fui discretamente perguntar a um dos alunos o que se estava a passar, se tinham subitamente deixado de gostar do que estavam a ouvir…

− Não, Zetho: estamos a combinar faltarmos todos ao ponto de inglês que tínhamos agora, para continuarmos a ouvir o Saramago! Estamos a adorar!

− José, por favor – impetrei eu −, podes interromper uns instantes a tua lição, para estes amigos combinarem faltar todos ao ponto de inglês que têm marcado, para te continuarem a ouvir?

Acenaste que sim com a cabeça, sem uma palavra. Reparei como estavas emocionado, parado a olhar para aquelas e aqueles adolescentes diplomática e democraticamente negociando uma falta colectiva e uma fuga ao ponto para te poderem continuar a escutar. E não tardou que um deles se dirigisse a ti:

− Senhor Saramago, pode continuar a falar, porque nós já decidimos faltar todos ao ponto de inglês para ficarmos aqui a ouvi-lo!

Foi um momento mágico, que jamais esquecerei.

Começaste a bater palmas fortes, no que te secundei, bem como aqueles sessenta jovens, colocaste depois ambas as mãos sobre o coração, agradeceste, e continuaste a falar de Camões e da Vida, até que chegou a hora de cada um ir a correr apanhar o autocarro para voltar para casa.

Finda a sessão, ao nos dirigirmos para o restaurante, parando aqui e ali para contemplar a cidade, a Torre do Cabaceiro e o Museu de São João do Alporão, as igrejas da Graça e do Milagre, este prédio e aquele, vamos comentando, felizes, o resultado daquela conversa, que, meu Caro José, criou leitores, e nunca nenhum deles alguma vez se olvidou de ti e da tua sapiente lição camoniana. Tenho vários testemunhos disso. E é, ainda hoje, para mim, uma das mais gratas memórias da minha já alentada vida de Poeta e de agitador cultural.

A sessão da noite, bastante concorrida, foi então para te ouvirmos falar do belo e fabuloso Memorial do Convento. Foi uma maravilha, e, como sempre, encantaste-nos com essa tua poderosíssima magia do verbo lúcido e contundente, sábio, poético e justo.

Acontece que os livros para os autógrafos se esgotaram, e eu tive que vir por duas vezes a Lisboa carregado deles, para, à mesa da Varina da Madragoa, teu restaurante predilecto, mos autografares e eu voltar com eles mais ricos de abraços teus, para os devolver a seus donos e leitores.

Entretanto, a vida levou-nos a maiores distâncias – físicas, sobretudo.

Mas quando te foi atribuído o Prémio Nobel de Literatura, lembrando-me das nossas comuns aventuras, profundamente me emocionei, numa felicidade muito íntima. E aconteceu conhecer o tipógrafo do teu primeiro livro, Fernando dos Santos Vieira de seu nome, que acabei por entrevistar com o Luís Carlos Patraquim, e de que a seguir se conta a história desse encontro tal como aconteceu, e, mais adiante, se reproduz a respectiva entrevista.

Meu muito Caro José, quero apenas reiterar como a tua voz faz uma falta danada a este destrambelhado mundo de indigentes mentais e trogloditas espinoteantes que não param de se reproduzir em estado de mediocridade geral uniformemente acelerada: «horror dos horrores», como diria o nosso Amigo Dácio!

Até sempre, meu muito Caro José, até sempre!