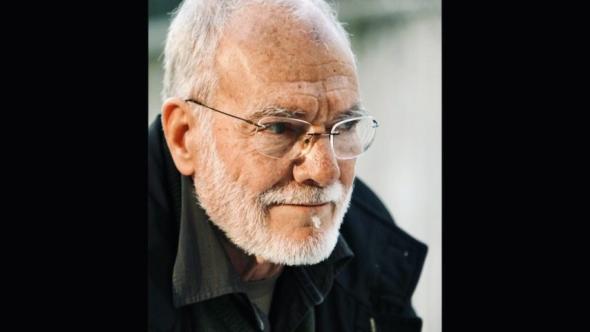

Luandino, o eterno aprendiz

Em 2006, José Luandino Vieira (n. 1935) justificou a recusa do Prémio Camões por «razões íntimas, pessoais». Também os poemas que enformam o presente livro foram escritos, traduzidos e recolhidos por «razões íntimas, pessoais». Daí o título, da responsabilidade do organizador: Os Poemas: Íntimos e Pessoais. Isto, não obstante e a contrapelo do que o autor afirmava a Michel Laban1, quando este lhe fala dos seus poemas encontrados em Mensagem (da Casa dos Estudantes do Império) e em algumas antologias, a que se devem acrescentar os poemas dispersos pelas suas ficções:

“Luandino Vieira: Isso é sempre publicado contra a minha autorização. Há muito tempo. Não sou poeta, mas são coisas que sucederam, e persistem em incluir-me, e até creio que uma antologia da Suécia acabou por incluir umas coisas que fiz na cadeia mas que não têm valor, nenhum valor literário, percebe? Nem sequer é uma actividade que possa reivindicar, eu risco sempre «poesia», «poeta»…”

Sublinhe-se, desde já, ser esta uma edição com a anuência do seu autor — reunindo toda a produção poética dispersa ao longo dos anos por jornais, revistas, antologias, ou, ainda, os poemas integrados nas suas obras de ficção —, comemorativa dos seus 90 anos de vida, e de celebração dos 50 anos de independência de Angola, pela qual sempre lutou, tendo, por essa razão, sido preso, julgado e condenado, juntamente com os poetas e nacionalistas angolanos António Cardoso (1933-2006) e António Jacinto (1924-1991), a 14 anos de prisão maior, com deportação para o Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, onde permaneceu até 15 de Junho de 1972, tendo saído com a imposição de residência fixa em Lisboa, sem sequer poder voltar à sua tão amada e celebrada cidade de Luanda, tal como António Jacinto, seu mentor literário e político desde a adolescência.

Paralelamente às suas primeiras estórias escritas e avulsamente publicadas, em finais da década de 1950, escreveu Luandino alguns poemas que circularam em jornais e revistas, tendo a poesia, no seu mais apurado grau de elaboração e factura, tomado e entranhado o rigor da prosa que foi escrevendo num crescendo de oficina lenta, implacável, furiosamente pessoal, encantatória. E que maravilhosa antologia poética se pode fazer com os «pontos luminosos» (Ezra Pound) da sua obra de ficção! Eis, entre tantos outros possíveis, um exemplo — obviamente não cooptado para este livro, mas aqui convocado pela sua fulgurante potenciação poética inequívoca:

DE O LIVRO DOS RIOS2: ALGUNS FRAGMENTOS

RIOS, I

Conheci rios.

Primevos, primitivos rios, entes passados do mundo, lodosas torrentes de

desumano sangue

nas veias dos homens.

Minha alma escorre funda como a água desses rios.

Só que, na guerra civil da minha vida, eu, negro, dei de pensar: são rios demais — vi uns, ouvi outros, em todas mesmas águas me banhei é duas vezes. […]

●

[…] Mais tarde vi eu as águas largas, lentas, nas cataratas de Kalandula, nome que eu sinto com seus ventos remoinhando nas quedas; minha pronúncia também vira lenta, larga e renascem de novo, no óbito da noite, neblinas e nevoeiros, os cacimbos de mil cores, espuma de diamantes, bafijado o vento reverdecendo a verde terra, quilómetros e léguas e luas pela terra angolana, esse vento que se aquece todo no soprar de seu nome — Kalandula! O que eu quis um dia gritar nas matas do Kialelu, naquele silêncio de capim seco que tem um corpo pendurado sem a música de um rio lhe acompanhando. O do ex-nosso, o sapador Batuloza, enforcado…

Rio cego, rio lento depois, ambaquizado, pleno de cavalos-do-rio, eis deixo lhe ir, vai meu Lukala — até dar encontro em nosso Kwanza, todo ele de braços-abertos, nas três bocas de Massangano.

Isto é: conheço rios. De uns dou relação; de outros memória. Rios raivosos, rebeldes, rebelados; rios d’água suja, cega de sangue; raros rios calados de medo debaixo do voo dos helicópteros, rios de pele d’água arripiada; rios de escorregar rude, pedreguentos, retintos de lamas e choro, espuma rouca — o Mukozo, o das águas de verde chá-de-caxinde, muxito de bananal ensombreando suas galerias, museu de todas as musas, sujas de nome de dicionário tuga: banana-ouro, banana-prata, banana-cobre que a gente chamamos é banana-roxa. Tudo assim, musa paradisíaca crismada pedra, vil, metálica — para ambiciosos; cobiçosos; astuciosos exploradores, gente e nomes de alma nua, sem espíritos da terra. Mas, por suas terceiras margens, alvorada, sempre ainda crescia a que é nossa, a nossíssima: a bananeira-cambuta, anã, de pé ventricoso, as rijíssimas folhas curtas que não são bandeira de vento, não camacozam, firmes em nervura e talo vermelho. Outras, quimbundas, que eram em nomes da terra a humilde sakala, pão; pangu, presente; monangamba, para tudo serve; até a kamburi, de pastor e gado. À rebeldia do mundo, à revelia de conquistadores e degredados, brancos-de-quibuzo que nunca rasparam a língua, nas suas águas claras por esse riozinho acima prosperavam clandestinas.

Rios eram: o Lombiji, aquele que já foi rio do ouro, águas amarelas por terras arenistas, onde que o bravo Kinhoka Nzaji viu por vez primeira um quinzári-de-branco, que lhe chamavam era o capitão Kingandu d’Almeida, o que nunca tomou banho na guerra, se lavava era com cinzas e fogo. […]

EU, O KENE VUA

Três coisas maravilham na minha vida, a quarta não lhe conheço: voo da jamanta-negra no ar de chuva; rasto da jibóia no sussurro da pedra; sombra das águas em fundo do mar — o caminho do homem na morte…

Porque era aquele dia.

O céu estava como um rio, tinha um revoar de pássaros na corrente de nuvens e ar e me encolhi todo. Cabeça fora d’água, só essas sombras nos meus olhos de medo me fizeram olhar. Eu sempre olho o céu desde criança, o mundo para mim é muito vazio, nem meu peito enche de ar. Levanto os olhos sempre, mesmo caminhando nas matas, tropeçar é mais melhor que arrastar os pés, xacato de em frente marcha. Procuro os azuis do fundo para cima dos farrapos das nuvens. Para dentro do dia o mais cinzento fechava a teimosa luz da noite de lua. Que era, ia ser. Eu sabia o azul por dentro daquela escuridão, não mentia. Aí, de novo, fechei meus olhos, apertei de esmagar as meninas deles, queria ouvir as vozes outra vez. Mas só um sol negro se apagou por dentro da água na minha volta, pepetelou uma sanzala de estrelas e ouvi, como hoje agora lá, um tiroteio, a meia-rajada espicapar o pau de acácia na margem do rio. Meu coração coaxa nas águas dentro da boca, ouvidos limpos, olhos fechados, e um calor me subiu pelas pernas, era o mijo a amarelar meu respirar, acobardou toda a água do rio. Esperei a música do silêncio, fumo sem pólvora, até meu coração ritimar — afinal que era só o passarinho-sumbo, o tal tiroteio. No abrir dos meus olhos, o risco vermelho de suas penas perdidas no azul e branco do voo esvoaçou o ar por cima da minha cabeça. Aquele passarinho disparava seu bico duro no tronco da muanza, a chuva ia voltar, ele mergulhou-se, reviengou na babugem da margem, subiu. Meus olhos foram com ele, no oco dos ouvidos senti bater o silêncio perigoso dos dois fuzileiros, longe. Vozes; restos de trovão; o estrelejar das gotas de chuva nas largas folhas dos jacintos d’água ou o gorgolejo da maré de meu mar contra a corrente do muíje que vinha do Kalumbu, até ali? Eles nunca iam me acaçar. O céu escurentava mais, ia sair a noite — naquele dia não podia morrer, não pode se morrer dentro de água num dia de chuva, é pecado, eu sei que pensei vendo as nuvens desfilando de novo do mar para a boca do Kwanza, por cima da ilha. Acinzentavam para cor de carvão as mais baixas, e mais azul de papel-de-seda aluminava do céu para cima. E as esbranquiçadas mais para dentro, camisinhas rendadas na tarde chuviosa, embranqueciam de tanta luz. Tudo se maravilha nesse antigamente mas tenho de sair embora nesta água de meu rio. E ouço de novo aquele silêncio perigoso do barco de borracha: calou. Eles iam vir pela margem do muíje, chapinhando pé e perna, a Gê-Três aperreada em posição de rajada, o do bigode, na frente, divide o ar com os dois dedos da mão direita, sinaliza para dentro do capim alto, para cá. Vejo, olho e tremo: dei encontro a encruzilhada da vida, encruzilhada morta? Na frente, margem larga de meu rio, o casquear dos bonés camuflados pelo capim-de-deus; no atrás o doce sussurro das águas do muíje até na ilha das mulembeiras, ensandeirada — tinha de nadar de volta outra vez na sanzala dos espíritos dos mafulos? Encruzilhada morta e abandonada de quimbandas e muxacatos, um pambo, meu caminho do destino era naquela hora.

Um pambo apagado, a vida ainda era. […]

RIOS, II

[…] Conheci rios — rios polvolentos, os morituros rios da nossa luta. Outrossim, rios de rios. Afluentes vingadores de nossas ofensas em águas cheias de espíritos — nem sacalados, nem xinguilados, muito menos xaquetados. Cazumbis de régia vontade própria, ilundos em terras de pedras e águas de muito sangue.

Rios muito desinquietos. […]

[…] Corri rios e rios, rios sem fim. Secos rios de areia, de águas sepultadas — ouvi até o quitululo asmático do Caporolo, o riso das veias abertas por baixo da terra, uma água desamarrada nas cordas da grossa chuva planáltica, cacimbada de frios.

Mas de um só, resumo é possível: Kipakasa — o pequeno rio que morreu na guerra.

Nasceu como assim fino arame d’água dentro das pedras de um morro, secreta nascente de cabaça ir encher lá; voltarem as meninas com os jimbotos das mamas escurentados de frio, rijos. Cresceu essa água assim em seu segredo para acordar um dia a tiro de pedreira e pólvora — escorria mais ribeiro agora, e pelo trilho de suas águas xapinharam sujas botas farejando as minas da prata. Acenderam as fogueiras com sangue, acabaram derretendo suas águas. E desse fogo nem cinza sobrou — só pedra sobre pedra. Uma nova rocha, minério de fuba, terra batida sem grumo pelo estreito leito do rio, lençol de sangue seco, descascando. A cor tão escura era, que seu vermelho anoitecia. Pessoa descia, se metia no cavado das margens, no quarto dessas paredes dormia logo: naquele fundo de ribeiro era noite para sempre. Era uma pedra temperada, enrijecida por luas e cacimbos, nunca a chuva não lhe derretia. Naquela pedra água não escorria, não renascia; infiltrar nunca infiltrou, não torrentava: caía a chuva, evaporava. O Kipakasa empedregou, matarizado de sangue. Por vales e muxitos, nas matas das encostas, para lá das águas do Luandu, no Kutatu, no Kunhinga, ninguém mais que sabe como voou uma fama: aquela cama de rio morto virara pedra de ferreiros. Mas mais tarde, só se deixava arrancar por mussuris — sábios guardadores de espíritos de fole e forja. O mistério, porém, crescia: para ferro de enxada, seja de cabo seja de gentio; para lâmina de javite; ainda catanas de capinar e lenhar ou mesmo arma de acaçar comida — aquela pedra era mansa, obediente, avermelhava com qualquera lenha, ria sem zucutamento. E por entre as coxas da fornalha, no fundo secreto escorria, já bem temperado, o ferro vermelho, puro, sem macalongondos. Mas para qualquer mínimo uso de guerra (pensamento do dono bastava só), essa pedra não forjava: batida, enfubava; esticada, seu metal esfarelava; tudo se esmigalhava. E se com ela feria-se na pessoa viva, virava água morta, saía um cheiro de sangue podre…

Tudo isto porém muitas chuvas depois. Agora se ouve só, e pela última vez, nas margens do Kipakasa, o rouco solfejo do clarim da coluna do capitão de artilharia César António Octávio Paurilha, nome que vai virar o Lengalengenu na memória dos rios. […]

●

[…] Conheci rios: rios antigos, cicatrizes abertas na pele da terra angolense, jimbumbas que nascem efémero sangue, uma água surda. E rios novos, rios de águas mutiladas, lágrimas adormecidas a obus e emboscada. Rios ásperos; rios rotos e deslavados que nos olham tristes, por cima do ombro de suas águas antigas. Agora minha alma escorre funda como esses rios — vou procurar o pau na mata do Kialelu, quero desenforcar aquele, o do sangue sujo, camarada meu; e voltar a bala, regressar o sangue, rio escorrido no quilunzear daquela tarde no man’Soto…

Só que, no hoje e aqui de meu rusgado coração, não aceito vau de tabucar: nossos rios semearam filhos nos alicerces do mundo — dessas lavras de sangue exigiremos sempre a limpa chuva de suas lágrimas…

(mas ouvi o canto dolente ainda o meu canto no Kwanza Amazonas a minha tristeza o transbordar do Grande Nilo sons do Mississipi dia que Agostinho Neto despediu connosco: era setembro, meus pés se incharam de lágrimas nos pambos da vida — mas nunca que chorei estrela caída de nossa bandeira rubinegra)

Em amnistia geral de minha vida, digo mais: também eu, um dia, vou ser rio. […]

●

Divide-se este livro em duas partes: a primeira, «Poemas pessoais», conglomera todos os poemas da sua autoria, até agora dispersos por jornais, revistas, antologias e obras de ficção; a segunda parte, «Poemas íntimos», subdividida em dois blocos, reúne em «I — Dos outros, nossos» as traduções de poemas que Luandino foi fazendo e publicando, entre 1964 e 1981; em «II — Do «Cancioneiro popular angolano» recolhido na prisão e outros poemas» recuperam-se as recolhas feitas nas cadeias de Luanda (onde Luandino esteve preso entre finais de Novembro de 1961 e 13 de Agosto de 1964, data da deportação para o Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, onde continuou essa recolha), de canções da tradição oral kimbundu, por ele traduzidas para a língua portuguesa, e os poemas que dispersou, da mesma tradição oral, pela sua obra de ficção.

Ligado aos movimentos associativos nacionalistas da Liga Nacional Africana de Angola (em cujo Jornal de Angola foi Luandino publicando alguns dos seus poemas e desenhos), da Associação dos Naturais de Angola — ANANGOLA e da Sociedade Cultural de Angola (onde colaborou activamente no seu jornal Cultura (II), não só com poemas, mas também com contos, desenhos e outras notas avulsas sobre os mais variadíssimos temas), a poesia do autor de Velhas Estórias é, na sua fase inicial, herdeira directa e tributária da geração de Mensagem e do movimento «Vamos Descobrir Angola!». E não só pelo seu carácter comum de revolta e denúncia dos desmandos coloniais, com seu pendor visceralmente político, interventivo e combativo, em que o ético se sobrepunha não raro ao estético, numa tentativa de mais eficientemente se fazer chegar a mensagem ao povo a quem primacialmente se destinava, mas sobretudo pelo trabalho de linguagem (na linha de poemas como «Canto do entardecer (Cantiga de roda)», «Castigo pró comboio malandro» ou «Makèzú» e «Sô Santo», de António Jacinto e Viriato da Cruz, respectivamente), numa subversão absoluta, dupla e profunda, das línguas portuguesa e kimbundu, num apropriamento das oraturas e das suas naturais sabedorias, construindo uma fluência de linguagem estruturalmente angolana, o que configura um acto político inequívoco, não apenas como construção e sedimentação de uma poesia e literatura verdadeiramente angolanas, mas, também, através dessa poesia e dessa literatura reivindicar-se uma Pátria, a pátria angolana, independente e soberana. Ou seja, uma reivindicação política concreta cimentada na, e através da Cultura.

De resto, já Fernando J.B. Martinho (1938-2025), no único ensaio

Fernando J.B. Martinho, «A Poesia de Luandino Vieira», in: AAVV., Luandino. José Luandino Vieira e a sua Obra (Estudos, Testemunhos, Entrevistas), Lisboa, Edições 70, 1980, p. 122.

que conheço dedicado à poesia do autor de Nós, os do Makulusu, e reportando-se ao belíssimo poema, simultaneamente declaração de amor e hino de revolta, «Canção para Luanda», assinalava «a preocupação que Luandino já tem, em 1957, de angolanizar o discurso, muito antes, portanto, da redacção das obras onde há-de levar essa tendência às últimas consequências», e onde «a linguagem dos pregões […] realiza a função poética, através da repetição, da aliteração e da rima.»

No segundo poema dado à estampa, «Natal», em 1960, presta Luandino devido tributo aos poetas de Mensagem António Jacinto, Viriato da Cruz, Mário António e Agostinho Neto, intertextualizado versos destes poetas, não em literais transcrições incorporadas no seu poema, mas luandinizando-os, transformando-os numa mais ampla polissemia sua, pessoal, poética, irradiante:

… vovô Bartolomé enlanguescido

em carcomida cadeira acordado…

… sô Santo

subindo a calçada

a mesma calçada que outrora descia…

… Zito e Dimingas

no maximbombo da linha 4…

… Mussunda amigo

com a firme vitória da sua alegria…

«Viagem», talvez o último poema escrito ainda em liberdade, é uma espécie de cantiga de roda, onde o encantamento da paisagem é conspurcado pelos «Adivinhados / caqui lacraus / de capacete giz / [que] trazem a morte». E, tal como os quatro poemas subsequentes («Buganvília», «Girassóis», «As grandes chuvas» e «Sons»), é publicado, estando já o seu autor preso, o que significa inconteste solidariedade e grande coragem, de quem levou clandestinamente da prisão esses frágeis papéis, caligrafados no centro de todos os furacões e de todas as hecatombes, e quem, posteriormente, correndo todos os riscos, num compromisso ético e político, os deu à estampa, afrontando toda a casta de esbirros, sem sequer se preocupar com a ocultação do nome legítimo do seu autor.

«Tem girassóis amarelos / no meu quadrado de sol» são os dois primeiros versos do poema «Girassóis». Retrato e fixação do olhar do poeta, espelho nítido da sua condição de prisioneiro, cuja consciência anota «a vida espancada» que «passa» — ou seja, o ir e vir constante dos presos políticos, a caminho ou de regresso dos interrogatórios e da tortura. Mas uma questão se coloca, firme e poderosa: a razão maior e única de ali estar. E essa, pessoal e colectiva entrega absoluta aos ideais de liberdade e independência nacional de Angola, é razão inquestionável: não há nela lugar à traição, à quebra de coragem, porque, ainda que mesmo muito longinquamente no tempo, ali está anunciado que, «no quadrado de sol / aberto sobre o jardim / os girassóis amarelos / velhos / mostram o fim» — o fim do colonialismo e a consumação da pátria a haver, naturalmente.

E esta mesma inquebrantável certeza, ainda que através de uma metaforização também ela ligada ao reino vegetal, porém mais explicitamente violenta, onde se poderá ler uma muito directa, porém subtil referência ao início da luta armada e aos acontecimentos do 4 de Fevereiro de 1961 em Luanda, surge no poema imediatamente anterior:

BUGANVÍLIA

Branca a buganvília explode

no odiado muro em frente

à volta a vida berra crente

e o negro sangue estanca

vermelha a buganvília

rompe o muro da frente

«As grandes chuvas» é a metáfora da grande festa antecipada da libertação, intuída como que em sonho vivo e premente, no qual «As árvores amarelas riram o sorriso novo / riu a terra vermelha de todos nós»; é a grande alegria desde a infância, com as «nuvens vazias e secas / sobre os meninos brincando às casas / no chão vermelho». E, logo a seguir, a celebração:

Mas nós

e as barbas de mulemba

as casas de pau-a-pique

da nossa cidade

rimos.

Sorrimos

o sorriso verde

da força germinando as nossas mãos

sob os cabelos líquidos e quentes

das nuvens

soltos sobre a face alegre da cidade

depois das águas das grandes chuvas!

«Sons» é outra metáfora presciente e divisora de culturas (a impositiva e a libertária), tomada a partir de dois géneros musicais aqui antagónicos — o fado português e, por consequência, símbolo do colonialismo, daí afirmar-se sem margem a qualquer dúvida que «A guitarra / é som ultrapassado», porque «Partiram-se as cordas / esticadas pela vida»), e o semba ou a rebita, visceralmente angolanos —, através dos instrumentos necessários à sua materialização e execução. E, não obstante o enunciador declarar «Chorei fado», logo contrapõe: «Que importa hoje / se o recuso», uma vez que «o ngoma é o som adivinhado!», o som das raízes mais fundas da Terra, que celebrará a concretização material do grande sonho dessa Angola independente, tão arduamente conquistada.

«[Canção de homenagem a “Liceu” Vieira Dias e Amadeu Amorim, presos políticos a caminho do Tarrafal, em A Vida Verdadeira de Domingos Xavier]» (título da responsabilidade do organizador, tal como todos os títulos dos poemas retirados das obras de ficção de Luandino e apresentados entre parêntesis rectos), surge no último capítulo do livro, intercalada na narrativa dos acontecimentos narrados sobre a resistência e o combate ao colonialismo, referindo já a vaga das primeiras prisões, levadas a cabo no domingo de Páscoa, 28 de Março de 1959, em Luanda, dos nacionalistas angolanos, muitos dos quais viriam depois a “reabrir” o Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, onde chegaram em finais de Fevereiro de 1962. Desse primeiro grupo de 34 presos, faziam parte dois dos fundadores do mítico grupo musical N’Gola Ritmos: Carlos “Liceu” Vieira Dias e Amadeu Amorim, aqui lembrados em celebração da sua coragem, naturalmente extensiva a todos os resistentes e combatentes da liberdade, porque «Você ainda não está no fim, todos estamos contigo na tua prisão.»

Importa lembrar que A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, última obra concluída antes da prisão de Luandino, e cujo manuscrito saiu clandestinamente pelas mãos de Carlos Ervedosa com destino a Mário Pinto de Andrade, já exilado em Paris, foi primeiramente publicada em francês, acrescida do conto «O Fato Completo de Lucas Matesso» (incorporado em Vidas Novas — primeira edição, não revista pelo autor, Paris, Edições Anticolonial, sem data; segunda edição, Porto, Edições Afrontamento, 1975 —, e que deu origem ao filme Monangambé, de Sarah Maldoror), com tradução e prefácio de Mário Pinto de Andrade, e o título La Vraie Vie de Domingos Xavier Suivi de Le Complet de Mateus, Paris, Présence Africaine, 1971. Circulou, em português, clandestinamente, uma edição policopiada de A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, feita por Mário Pinto de Andrade, certamente dessa mesma altura, para acompanhar o filme Sambizanga, de Sarah Maldoror, em 1972, baseado nesta obra de José Luandino Vieira, cujos diálogos foram escritos por Mário Pinto de Andrade, tendo a adaptação cinematográfica sido feita por Maurice Pons.

«[2 canções de Nosso Musseque]» advêm daquela que terá sido a primeira obra totalmente escrita na prisão, ainda em Luanda, datada de «Dezembro 1961 — Abril 1962», quiçá intercalada ou antecedendo a escrita das estórias de Vidas Novas, porém apenas dada à estampa em 2003, «quarenta anos depois de ter sido escrito e mais de sessenta após os «factos» ficcionados», segundo nota do autor.

A temática é a da infância e adolescência, a que se incorpora a experiência da prisão, sendo a primeira das canções, «a cantiga do Zito, essa cantiga que aprendeu na esquadra», uma canção de aprendizagem e descoberta adolescente do amor e da paixão, da sensualidade, da sexualidade, do encantamento da amizade e do acto fabuloso de estar vivo.

A segunda canção é já uma canção de denúncia das condições de vida, da falta de água potável, enfim, uma canção de revolta carregada de ironia, cantada por uma quase criança, a Tunica, em reacção às recriminações de sá Domingas sobre a execução do seu trabalho infantil: «[…] No Kifangondo não tinha água… // A sopa / A sopa estava boa / Com a água da lagoa…»

«[Canção «Do Papagaio e do Ladrão» em Luuanda]» é uma irónica subversão da cantiga popular portuguesa do «Papagaio louro / de bico dourado // […] toma lá cerveja / deixa ver gasosa».

Jacó, o papagaio da estória de Luandino, não tem «bico dourado»: é um «papagaio mal-educado», sempre a xingar, a provocar ciúmes e a intrometer-se nas tentativas de sedução de Garrido Fernandes, por alcunha Kam’tuta, «aleijado de paralisia, feito pouco até por papagaio», à sua grande amada Inácia.

Kam’tuta odeia Jacó, e canta-lhe, não ao ouvido propriamente, mas a uma certa distância e numa constante troca de acusações, ameaças e insultos: «Você é bicho burro / Vais ser enforcado.» E, na verdade, certa noite, Kam’tuta, com todas as cautelas, rouba Jacó (ou, mais exactamente: sequestra, sem direito a pedido de alvíssaras, mas com sentença já decretada na canção), levando-o consigo para casa. Primeiro azar dele: foi visto a cafricar o papagaio pela sua dona, Inácia, paixão assolapada do tímido Garrido Fernandes Kam’tuta. Inácia, ao vê-lo escondendo e silenciando com festas e cínicas e sussurradas palavras meigas o Jacó, metendo-o no bolso interior do casaco, sugeriu a Garrido Fernandes Kam’tuta que dormisse com o papagaio, e aproveitasse aquela noite para lhe fazer um filho.

Segundo azar o dele, Garrido Fernandes Kam’tuta. «Um tal Lomelino dos Reis, Dosreis para os amigos e ex-Lóló para as pequenas», seu amigo e agora também ladrão de patos, fora apanhado pela polícia. Uma vez preso, denunciou-o como seu cúmplice no abafanço dos «sete patos gordinhos» que levava no saco.

Em vista de tal aleivosa denúncia do seu kamba e compincha noutros capiangos, Dosreis, não teve Garrido Fernandes Kam’tuta ocasião de dormir e aproveitar aquela noitada para fazer um filho ao papagaio, conforme sugestão de Inácia, dona legítima de Jacó e do seu pobre coração alvoroçado. Chegado a casa, colocara Jacó num cesto tapado, a um canto do quarto, para na manhã seguinte lhe dar o competente destino do sentenciado enforcamento.

Mas eis que chega a polícia, que não quis saber da estória do papagaio para nada, e o levou para a prisão pelos «sete patos gordinhos», de cujo roubo, em verdade, não participara. E esta foi a razão que levou Garrido Kam’tuta a não cumprir o seu mais firme propósito, o de enforcar aquele «bicho ordinário que sempre queria lhe morder e desatava insultar.»

«[Poemas dispersos por Nós, os do Makulusu]» reflectem, num sublinhado ora irónico («Não quero a tua riqueza / Quero a pobreza / Do Salazar!»), ora nostálgico («Saudades terras do Enclave / Que foram berço dum angolano…»), os temas do próprio romance: a guerra (de libertação), o amor e a morte, porque, como salienta o autor, «[a] vida não é o tempo, é a sua memória só». Ou seja, a memória criadora transforma-se numa espécie de manipulação do tempo vivido, para melhor servir esse tempo narrativo, circular, na construção da linguagem que ali se assiste nascer, inaugural, encantatória, visionária.

«Auto-retrato», exceptuando os poemas dispersos pelas suas ficções e aqui cooptados, é o único poema seu, pessoal e conhecido, que Luandino escreveu no Campo de Concentração do Tarrafal, nos oito longos anos que lá penou. Transcrito na entrada do dia «13-5[-1967] — (1)» de Papéis da Prisão3, antecede-o esta observação: «Para a Nela: um boneco e um poema para lhe agradecer as suas gentilezas.»

As circunstâncias em que o autor se encontra aquando da escrita deste poema, estão bem patentes na angustiosa inquietação da inércia imposta pela sua situação concentracionária, colocada logo nos dois primeiros versos em irónica e desconcertante questionação: «A angústia da inércia / a idade tece-a?» E, não obstante o desespero, a incerteza do imediato futuro pessoal e colectivo, «Auto-retrato» é um poema de uma serenidade inaudita, de uma leveza de tom sustentada por uma plasticidade rítmica encantatória, prenhe de uma visceral exultação e de uma comovedora celebração da Vida, terminando com o certeiro e impositivo contraponto, tão característico do visionarismo que perpassa toda a obra de Luandino: «A coragem da inércia / a liberdade tece-a!»

Vale, porém, a sua transcrição integral, pelas razões que a seguir se apontarão:

AUTO-RETRATO

A angústia da inércia

a idade tece-a?

Mar amarrado

a areias de desterro

os lábios guardam

marés de ferro.

Vento da tarde

onde o sol esfria

os olhos ardem

lumes de alegria.

Água quieta

sob o limo mansa

a alma projecta

o peixe da esperança.

A coragem da inércia

a liberdade tece-a!

Temporalmente, a factura deste poema está muito próxima da escrita dessa obra-prima que é Nós, os do Makulusu4, datada «Tarrafal (16 a 23/4/1967)» — obra que Luandino reafirmou a José Vicente Lopes5 (que o tem como o seu livro preferido de quantos o autor de Luuanda escreveu) ser «[o] meu também, gosto muito desse livro», acrescentando este dado precioso, metáfora perfeita do criador nascendo e sendo criado e legitimado pela obra que consuma: «escrevi-o sem saber o que estava a escrever.»

Essa quase levitação sobrevinda da catarse criadora; o seu diário de composição; a extasiante felicidade que advém da obra realizada realizando-se, anota-os o autor nas entradas, em Papéis da Prisão (pp. 793-794), de modo lúcido, implacável, não raro encantatório:

16-17[-4-1967] — Todo o dia a felicidade e a dor de ir escrevendo a estória para a história. Nervosismo e coração acelerado sofro com o que conto. Quero fazer dela a melhor que até hoje fiz, o melhor que sei.

18-4[-1967] — […] Mudei o nome da melhor heroína da estória: de Bina para Rute. ǀǀ Continuo com a estória, vou no 3.º capítulo, durmo mal, como mal, hoje mal tive tempo de fazer a barba, quero meter lá o mundo, e estou fatigadíssimo: é muito difícil coordenar aquela confusão toda sem ser na ordem cronológica e sem fazer daquilo uma sucessão de quadros. O 3.º capítulo vai precisar de ser «misturado» como os sons duma banda sonora. Está a ficar muito linear.

19-4[-1967] — […] ǀǀ (2) A estória vai e estou feliz pelo rumo que leva. ǀǀ

20-4[-1967] — […] ǀǀ (2) A estória continua bem: desde que mudei o nome de Bina para Rute, a personagem sai-me mais convincente. Apenas um nome e a diferença é grande!

23-4[-1967] — Acabei a novela: é o melhor que fiz até hoje, aí pus quase tudo o que me anda a bailar cá dentro nestes 3 anos. Estou extenuado e as últimas páginas foram dolorosas: quase acabei e já me doía ter que escrever o que já «gastara» na imaginação. Escrevi-a com os nervos — pela primeira vez o faço, o assunto dói-me, doía-me muitas vezes: c/ o carlos pádua, o j.c. ferreira almeida, a wanda, a maria, o zé bernardino e o sô Santo que quis pôr no Paizinho.

É precisamente essa escrita «com os nervos», essa felicidade espraiada ainda por algum tempo no espírito criador e visionário de Luandino, que se encontra neste «Auto-Retrato». E ler este poema em confronto com a escalpelização da materialização escrita de Nós, os do Makulusu levada a cabo pelo seu autor perante as questões colocadas por Michel Laban na referida entrevista — que seria fastidioso aqui transcrever, muito embora a tentação seja grande (pp. 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) —, será indubitavelmente encontrar a chave que abre toda uma obra e grande parte da História de um país, Angola, a partir da cartografia física e humana da sua cidade capital, essa luandiníssima Luuanda, palco e metáfora de todas as lutas, todos os sonhos, todas as conquistas. E dizer isto, não será dizer pouco.

«[«Cantiguita» de «Lá, Em Tetembuatubia», em No Antigamente, na Vida]» remete à infância (tema aliás recorrente na obra de Luandino, tal como a cidade — de Luanda, bem entendido —, patente como propósito programático de escrita desde A Cidade e a Infância, de 1960), com seus jogos, seus imaginários, suas brincadeiras e suas sábias aprendizagens bilingues de vidas e de mundos, num tempo mágico (esse, da infância) onde as clivagens de raça ou de credo não eram sequer concebíveis entre as crianças de todas as cores e origens sociais, nas suas mais hilariantes imaginações criadoras.

«[Cantiga de Manana em «Manana, Mariana, Naninha», de Velhas Estórias]», mais que apenas um lamento, uma aceitação passiva e resignada das dores e contrariedades do amor e da paixão pela mulher («A mulher é um anjo do céu / Veio ao mundo p’ra sofrer e amar»), transforma-se num terrível libelo libertário: «Mas os homens / Não se lembram quando juram / Só pretendem as mulheres p’ra enganar».

João Vêncio: Os Seus Amores é outra obra-prima absoluta de José Luandino Vieira. Trata-se de um daqueles livros cujo personagem principal ganha vida própria, entranhando-se no âmago mais secreto do leitor, quer pelo seu poderoso sentido da sábia história do mundo, quer pela suprema inteligência do seu humor, pelo seu absurdo hilariante, pela sua grandeza e naturalíssima contingência humana, tornando-se (tal como o «Mestre» Tamoda, de Uanhenga Xitu) numa criatura fabulosa, que sai por completo da literatura e da ficção onde foi criada, para se tornar numa das mais altas formas de respiração encantada, num companheiro constante e sempre disponível ao diálogo, à irrequietação e à desbordante magia de que se alimenta a Vida, no quotidiano do seu leitor. Daí que «[Canção de João Vêncio: Os Seus Amores]» seja a metáfora plena da verdadeira felicidade almejada.

«[Canção em Macandumba]» denota um inequívoco tom moral de jaez bíblico, entre acusatório e de fatal resignação; subentende um secreto recado, «a salvação verbal dos tipos», nas suas clandestinas andanças libertárias.

«[Poema «Berro do Pau-a-Pique», de Tomás Dias Gomes, em Lourentinho Dona Antónia de Sousa Neto & Eu]», integrante da última novela escrita por Luandino no Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, entre «8-5/15-5-1972», reflecte as condições e contradições da vida nos musseques de Luanda já nos últimos tempos do colonialismo. O poema é dito em voz alta num almoço de pedido de casamento, diante de Valdomar, o Judas que veio de fora (um esbirro da PIDE, naturalmente), justamente quando «chegou a hora e a vez do tambarineiro estórico.»

«Hinos» e «Mulôji a Kolombolo Mata», dois poemas em prosa (ou prosemas, ou prosas-poemas), já escritos numa Angola livre e independente, trazem toda a carga de ofício de um domínio avassalador da escrita criadora, inscrevendo-se entre as mais belas páginas-poemas de Luandino, dispersas ao longo da sua obra de ficção — obra, por imposição «íntima e pessoal», de eterno aprendiz, posto não repetir jamais receitas ou preceitos anteriormente levados aos seus limites éticos e estéticos.

«Hinos» é um belíssimo e comovente epicédio a Agostinho Neto, com quem Luandino havia criado uma forte relação afectiva, de amizade, respeito e admiração mútuas, escrito sob o impacto da sua tão inesperada morte. Muitos anos mais tarde, e acima transcrito no exemplo dado sobre a potenciação poética na sua prosa de ficção, voltará Luandino a celebrar Neto, descrevendo a despedida no aeroporto 4 de Fevereiro, quando Neto partiu para Moscovo, onde, como se sabe, acabou por falecer.

Não será exagero dizer que todos os poetas progressistas (angolanos, e não só angolanos) escreveram então o seu epicédio. Nada me custa afirmar serem os mais belos e perenes epicédios a Agostinho Neto, este «Hinos», ao qual, com toda a justiça acrescento esse «Canto a um Homem que não era árvore», de Arnaldo Santos.

«Mulôji a Kolombolo Mata» — cuja leitura, pela sua temática e estrutura poemática, se poderá fazer em paralelo com o conto infantil Katubia Ufolo, O Pássaro Serpente[fn]José Luandino Vieira, Katubia Ufolo, O Pássaro Serpente, Luanda, União dos Escritores Angolanos, 2015. — é uma longa e poderosa metáfora das guerras: a de libertação nacional, primeiro, e a longa guerra civil que precedeu e se sucedeu à independência nacional, aqui figurada na «fogueira onde nossa mãe ardia».

«Noitigrilo», sob o pseudónimo Makuluso João Mateus, é publicado no volume colectivo Noitigrilo & Outros Gritos[fn] Octavio Paz, Paula Tavares, Makulusu João Mateus e Lopito Feijoo K., Noitigrilo & Outros Gritos, Vila Nova de Cerveira/Luanda, Nóssomos, 2013, s/p.. Têm estes poemas a particularidade de se obrigarem a mote — ou, se se preferir, serem escritos em intertextualidade e diálogo com o poema de Octavio Paz, «Estrellas y grillo» — poema esse concebido sob a forma fixa japonesa do “tanka” (poema de cinco versos), dado à estampa primeiramente na revista Nivel, em 1957, e posteriormente incluído na sua obra Libertad Bajo Palabra, em 1960.

Acontece que a versão de «Noitigrilo» que aqui se dá a público não coincide com a versão original, constando esta de duas partes ou estrofes (I e II), com quatro versos cada.

A versão agora publicada, depois de um corte integral de três versos feito pelo autor, surge-nos com o exacto número de versos de um “tanka”. E o poema ganha, pela concisão almejada, uma outra força, um poder maior de sugestão irradiante de leitura, e uma beleza que em nada desmerece o poema que lhe serviu de mote, criando ainda uma ponte entre a grande poesia do país do Sol Nascente, a terrível e esplendorosa cultura e poesia mexicanas (aqui figuradas no tributo a Octavio Paz), e as culturas e poesia angolanas, de que Luandino é exímio cultor e rigoroso praticante.

●

«Poemas Íntimos: I — Dos outros, nossos»» reúne as versões que Luandino fez de poetas de várias latitudes, porém, todos com o mesmo empenhamento ético e político de denúncia e consciencialização, tão afim dos pressupostos da geração de «Mensagem» e de «Cultura (II)».

Dois desses poemas, «No sítio que acaba o arco-íris», do poeta sul-africano Richard Rive, e «Sabás», do poeta afro-cubano Nicolás Guillén, foram traduzidos nas prisões de Luanda e publicados (nas circunstâncias já atrás referidas), o primeiro no jornal ABC ― diário de Angola, a 10.1.1964, tendo sido reproduzido em Mensagem (CEI), em Julho de 1964, e o segundo, também publicado no mesmo jornal a 9.10.1964, estava já Luandino no Tarrafal.

Saliente-se, entretanto, ter sido, em 1953, o caderno Poesia Negra de Expressão Portuguesa, organizado por Mário Pinto de Andrade e o poeta são-tomense Francisco José Tenreiro, dedicado àquele poeta afro-cubano, contando o volume com colaboração de Mário Pinto de Andrade, Agostinho Neto, Alda do Espírito Santo, Francisco José Tenreiro, Noémia de Sousa e Viriato da Cruz. Em 2012, a editora Nóssomos publicou uma reedição fac-similar.

Originalmente escrito em kimbundu, conforme entrada de «25-XII[-1964]» em Papéis da Prisão, onde é transcrito, «Nzonga ia dilamba» ― em português, «Grito de angústia» ―, será certamente o único poema que Agostinho Mendes de Carvalho / Uanhenga Xitu terá escrito no Tarrafal, onde, em boa hora, descobriu, cultivou e proficientemente exerceu o seu talento para a escrita de ficção, criando, entre outras, essa personagem fabulosa que é «Mestre» Tamoda, já atrás referida.

Profundo conhecedor das sabedorias das oraturas kimbundu, toda a obra de Uanhenga Xitu é um permanente diálogo entre esse universo magnificente e a transgressão da língua portuguesa, num crescente significante e encantatório, onde, de certo modo, pela sua estrutura reiterativa e paralelística, este «Grito de angústia», por direito próprio, se inscreve. Poema de combate inequívoco, porém, sem as banalidades e a enxúndia de lugares comuns e boas intenções, que tanto e sempre fragilizam ou mesmo destroem a potenciação estética, «Grito de angústia» surge-nos como que a descrição de um tenebroso pesadelo, onde o Jacaré metaforiza os esbirros coloniais e todos os seus actos repressivos:

[…]

Jacaré!

Estou a ver o Jacaré

Parece-se com um monstro

É um Jacaré perigoso

Que me quer comer

A minha perna

Os meus filhos

A minha família

A minha terra

e tudo que é meu…

Jacaré!

É um Jacaré caçador

É perigoso

É inimigo

Ajudem-me

— É verdade morro mesmo?

— É mesmo Jacaré…

Já não há lágrimas nem sangue

Foram levados pelo Jacaré

A minha perna

Os meus filhos

A minha família

A minha terra

e tudo que é meu…

Seguem-se dois poemas de Anthony Burgess, numa linguagem muito afim da do autor de No Antigamente, na Vida, tal como todo o romance A Laranja Mecânica (que deu origem ao célebre filme de Stanley Kubrick com o mesmo título, em 1971), de que são parte integrante, e cuja magistral tradução é de José Luandino Vieira, feita em 1972, pouco tempo depois de ter sido libertado, com residência fixa em Lisboa, do Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde.

Os poemas seguintes são todos eles traduzidos e publicados já depois da independência de Angola, porém, reflectindo, na sua globalidade, a tenebrosa guerra civil que assolava o país (de que mais directo testemunho é o poema «Agostinho Lamba», do poeta cubano Waldo Leyva, que «durante os anos de 1975 e 1976 cumpriu o seu dever internacionalista em Angola») e a solidariedade angolana, vítima da invasão sul-africana, no combate ao apartheid, de que são exemplos os poemas do poeta zimbabwiano Dennis Brutus, «[O constante regresso dos sons]», terrível metáfora do cárcere político que o poeta viveu na pele durante 18 meses, na África do Sul, e o epicédio de Abraham Tiro, militante do Congresso Nacional Africano, assassinado pela polícia sul-africana, «Para Tiro meu camarada assassinado», do poeta sul-africano Breyten Breytenbach — também ele, não obstante não ser negro, mas pelo seu combate inquebrantável contra o apartheid, esteve longamente encarcerado nas masmorras sul-africanas, entre 1975 e 1982, cuja experiência lhe deu o magnífico romance autobiográfico As Confissões Verdadeiras de Um Terrorista Albino6.

Langston Hughes, dos mais importantes poetas do movimento norte-americano Harlem Renaissance, juntamente com, entre outros, William E.B. Du Bois (a quem Viriato da Cruz dedica o seu extraordinário poema «Na encruzilhada», dedicatória essa partilhada com Agostinho Neto), cuja influência na geração de «Mensagem» é de capital importância, dá-nos neste poema traduzido por Luandino, «Cântico de uma rapariga negra», o retrato cru de uma América do Norte eivada de racismo, de segregação social e de absoluta desumanidade, cuja metáfora contundente reside nos dois últimos versos: «o amor é uma sombra nua / pendurada num pau torcido e nu».

De notar que Langston Hughes realizou, entre Junho e Outubro de 1923, uma viagem «percorrendo o litoral da África Ocidental e Austral, como marinheiro do navio West Hesseltine ou S.S. Malone […]», tendo aportado a Luanda em 14 de Agosto, e ao Lobito, dois dias depois, conforme Luís Kandjimbo, que nos dá a ler, em tradução sua, o poema «Angola Question Mark», que aqui se reproduz, pela sua inegável importância no contexto das poéticas da negritude, tão vitais na consolidação da nascente moderna poesia e literatura angolanas de meados dos anos de 1940, princípios de 1950:

ANGOLA, O PONTO DE INTERROGAÇÃO

Não sei por que razão eu,

Negro,

Devo ainda ficar de pé

Com as costas voltadas

Para a última fronteira

De medo

Na minha própria terra.

Não sei por que razão eu

Devo me transformar em

Mau-Mau

E levantar a minha mão

Contra meu semelhante

Para viver na minha própria terra.

Mas é assim

E sendo assim

Eu sei

Para si e para mim

Existe o ruinoso infortúnio.

O apaixonado interesse e profundo conhecimento das literaturas da tradição oral kimbundu, que lhe vêm desde a infância com o contacto directo com o chão da Terra e as pessoas que a habitavam, sem ainda todas as «fronteiras do asfalto» que se viriam a impor paulatina e despudoradamente, é o húmus, a matéria-prima, a caligrafia ética e moral de toda a obra de José Luandino Vieira. E é esse interesse, essa paixão de sempre saber e conhecer mais e melhor a voz sábia do povo, para dela criar as raízes da sua voz pessoal, pessoalíssima, que leva Luandino a catar nas prisões por onde passou, primeiro em Luanda, depois o seu tanto no Campo de Concentração do Tarrafal, tudo quanto a oraturas dissesse respeito. E é assim que surgem os poemas que enformam «II — Do «Cancioneiro Popular Angolano» Recolhido na Prisão e Outros Poemas», sendo esses «outros poemas» os poemas que ao longo das suas ficções foi dispersando e aqui se reúnem, muito embora não seja eu capaz de garantir não haver um ou outro poema em kimbundo nalguma estória, novela ou romance, que não seja da sua lavra própria, fingida e despistantemente dado como poema de alguma secreta oratura. Em Luandino, tudo é possível, nada de fiar num ficcionista da sua estirpe. Felizmente, acrescente-se desde já, para que não haja qualquer tipo de equívoco transviado, desnecessário e extemporâneo.

Do «Cancioneiro Popular Angolano» propriamente dito, se por um lado revela «a força da literatura tradicional oral» (Papéis da Prisão, p. 530), por outro, demonstra à saciedade a capacidade criadora da voz sábia do povo para, a partir da História mais imediata, a transformar em memória colectiva, em documento vivo e perene, reflectindo as circunstâncias e as contingências da própria luta de libertação. Neste sentido, valerá reproduzir as palavras de Luandino sobre a canção «[Quando pensamos nos amigos]»:

1-3-64

Foi condenado a 9 anos o famoso bufo, mulato, terror dos musseques, João Cambaio, que matou a tiro um soldado. Contou-me o Adrualdo que ele é responsável, pelo menos, pela morte de 4 pessoas. Estava a jogar às cartas com eles, estava a perder muito, foi denunciá-los como estando a fazer uma reunião política. Veio a tropa, não fez perguntas sequer: matou os 4!

No Bairro Santo (musseque de Santos Rosa) saiu logo um canto que conta este caso: o Adrualdo prometeu arranjá-lo para mim. […]

4-3-64:

A cantiga que no funeral das vítimas foi logo inventada e que é conhecida já por muitos, i.e. institucionalizou-se em folclore, um facto quotidiano é elevado assim à categoria exemplar e passa de boca em boca a perpetuar uma época de vida da comunidade.

A canção tem até muito interesse linguístico, porque sem depurações do tempo s[obre] ela, se apresenta muito perto da sua expressão inicial, que integrada na realidade sócio-cultural dos musseques «saiu» bi-lingue i.e. é híbrida apresentando partes em vernáculo, partes em termos do português já «aquimbundado», integrados na língua (ex.: difundu — do port. Defunto) e outros ainda na pureza portuguesa […]

[…] Que eram todos assimilados, bons moços (bonitos como diz o A[drualdo]) suinguistas e batoteiros, farristas, etc. (Papéis da Prisão, pp. 465-466).

Vários são os poemas recolhidos a que Luandino acrescentou uma explicação, tal é a muitas vezes secreta polivalência significativa e metafórica, o que não deve estranhar, tratando-se de canções de intervenção, de denúncia e de combate como estas são. Sempre que haja pertinência, não só pelo seu sentido descodificador, mas também no sentido de abrir o leque e iluminar a natural polissemia intrínseca à sua potenciação metafórica, são essas notas colocadas imediatamente a seguir a cada um dos respectivos poemas.

Fecham, assim, este livro, os já referidos poemas dispersos pela obra ficcional de Luandino, onde, à semelhança dos contos das tradições orais, servem para sublinhar ou pontuar determinado assunto e convocar à escuta ou à silenciosa leitura a participação múltipla, uníssona, íntima e encantada, de todos e de cada qual. Porque a Poesia, afinal, é canto. E, como canto, a Poesia também se dança — festivamente aqui, na dupla celebração do 90.º aniversário natalício de José Luandino Vieira, e dos 50 anos da nossa Dipanda.

ZETHO CUNHA GONÇALVES

Lisboa, 17 de Setembro de 2025.

- 1. MICHEL LABAN, «Encontros com Luandino Vieira, em Luanda», in: AAVV., Luandino. José Luandino Vieira e a sua Obra (Estudos, Testemunhos, Entrevistas), Lisboa, Edições 70, 1980, p. 30.

- 2. José Luandino Vieira, De Rios Velhos e Guerrilheiros. I — O Livro dos Rios, Lisboa, Editorial Caminho, 2.ª ed., 2006, pp. 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25,72, 73, 88, 89, 98, 99.

- 3. José Luandino Vieira, Papéis da Prisão — apontamentos, diário, correspondência (1963-1971), Editorial Caminho, Alfragide, 2015, p. 799.

- 4. José Luandino Vieira, Nós, os do Makulusu, Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, Lda., 1975.

- 5. José Vicente Lopes, Tarrafal — Chão Bom, memórias e verdades [Vol. II], Cidade da Praia, Instituto da Investigação e do Património Culturais (IIPC), 2.ª ed., 2012, p. 142.

- 6. Breyten Breytenbach, As Confissões Verdadeiras de Um Terrorista Albino, tradução de Wanda Ramos, Lisboa, Editorial Presença, 1987.