As Matérias Vitais de António Ole

A organização do território é uma mera questão da natureza.

António Ole

António Ole, Sem Título, 2006, still de vídeo

António Ole, Sem Título, 2006, still de vídeo

António Ole: Matéria Vital reúne obras de diversos períodos do multifacetado percurso artístico de mais de cinquenta anos de António Ole (Luanda, 1951). Realizadas em vários meios, da escultura à fotografia, do desenho ao vídeo, estas obras colocam em evidência a atenção que Ole tem dedicado à natureza e aos seus elementos e matérias vitais. A terra, a água, o fogo e o ar assumem aqui inúmeras formas que, no seu conjunto, convidam a uma percepção planetária e a uma consciência ecológica não só da coabitação, mas, sobretudo, da interdependência entre formas de vida humana e não humana (animal, vegetal, mineral) – assunto vital (vital matter), para cuja premência e urgência a própria realidade pandémica veio, mais do que nunca, alertar. A sobrevivência do humano no nosso planeta dependerá desta consciência profunda, aliada a formas de acção consequentes. As lições a aprender constituirão modos de desaprender a obsessão pelo desenvolvimento e pelo crescimento económicos e pela constante aceleração da produção e do consumo às custas do necessário equilíbrio ambiental.

Se, por um lado, a interpelação de Ole é planetária, por outro lado, as suas geografias afectivas em Angola e no continente africano não deixam de marcar presença, colocando uma série de questões fundamentais. Estando ambas as perspectivas – uma mais global, a outra mais continental, regional e local – intimamente interligadas na sua obra, neste contexto elas não podem deixar de remeter também para o facto de que as dinâmicas globalizadas de exploração (do trabalho) e de extracção (de recursos) têm ocorrido há vários séculos e com especial violência no continente africano. Convém não esquecer que o projecto colonial foi, acima de tudo, económico e que, como nos lembram vários teóricos africanos, mais do que terminado, ele parece ter-se transformado e adaptado, adquirindo novas configurações após as independências e o culminar da guerra fria, com a cumplicidade de várias elites africanas.1 Tal projecto implicou igualmente processos epistemicidas, i.e. formas insidiosas de aniquilamento de conhecimentos, saberes, práticas, linguagens e espiritualidades, muitos dos quais, apesar de tudo, sobreviveram através de inúmeras estratégias de resistência dos dois lados do Atlântico.2 Tanto a dimensão extractiva como a epistemicida da modernidade ocidental e ocidentalizada tiveram consequências em termos ambientais, perturbando os equilíbrios materiais e espirituais dos ecossistemas, os seus ritmos e saberes, e assim fracturando ontologias e epistemes, modos de ser e conhecer. Como nos mostrou Ruy Duarte de Carvalho, outras formas de modernidade – a modernidade enquanto adaptação equilibrada do humano ao meio circundante – irrompem em resistentes modos de vida ancestrais;3 enquanto o progresso se revela, não raras vezes, como sinónimo de morte.4 Na mesma linha, através dos traços do desenho, da colagem e do texto, Ole afirma que “a organização do território é”, ou deveria ser, “ uma mera questão da natureza” (Alma & Circunstância III, 2016).

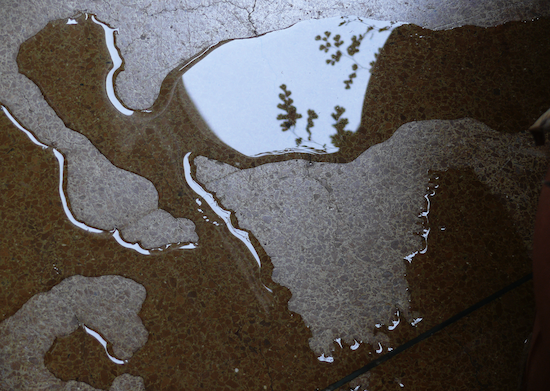

António Ole, Tríptico Molhado, 2013, fotografia em caixas de luz, detalhe

António Ole, Tríptico Molhado, 2013, fotografia em caixas de luz, detalhe

Munido de uma alargada e aguda consciência histórica do presente (sem a qual se extinguem os horizontes de futuro), e sem abdicar da universalidade (mondialité) inerente a um cosmopolitismo crioulo e da liberdade de experimentação estética com uma multiplicidade de meios e influências (que a sua biografia entre a África, a Europa e as Américas estimulou),5 a interpelação planetária de Ole nunca deixou de convocar em permanência a força epistémica, a riqueza cultural e espiritual, e as múltiplas modernidades e ancestralidades do continente africano, das suas inúmeras diásporas e, em particular, de Angola. Com uma obra marcadamente atenta aos ritmos e rostos, às matérias e construções, às superfícies e texturas urbanas – em especial, de Luanda, dos seus musseques e das suas ilhas –, desde cedo Ole observou também essa outra Angola tão dissemelhante da capital, as suas diversas paisagens e modos de vida. António Ole: Matéria Vital desvela, precisamente, alguns desses outros ritmos e texturas, as matérias vitais para lá das paredes e da pele da cidade.

As superfícies aqui em evidência são as dos embondeiros de Kissama e Massangano, zonas localizadas a sul e sudeste de Luanda, respectivamente (Trípticos de Kissama e Massangano, 2006). Estas paisagens vegetais em grande plano são curatorialmente entrecortadas pelos feixes de luz de Silent Voices I (2000), ou seja, pela energia ou matéria luminosa cuja deslocação através do espaço e do tempo cósmicos ultrapassa a escala do humano e do planetário, narrando, na sua voz silenciosa, a história da formação do próprio universo, das suas estrelas e galáxias; energia ou matéria solar de cujo fogo e calor depende, na medida certa, e com a devida dose de imprescindível sombra, a própria vida na Terra. Com o planeta sobreaquecido, os gelos derretidos, as terras inundadas e as florestas queimadas em resultado da poluente acção humana (das nações mais industrializadas), a falta de sombra conduzirá à extinção.6 Ao mesmo tempo, as luzes e sombras de Silent Voices são também as da criação artística, já que, apesar do silêncio da sua quase abstracção, elas foram fotografadas por entre as vozes da arquitectura interior do Teatro Elinga, na baixa de Luanda, onde, durante cerca de duas décadas, Ole instalou o seu estúdio. No que a luz e sombras em Luanda diz respeito, importa ainda referir que, mesmo após o final da guerra civil (1975-2002), o acesso a bens essenciais como electricidade e água continua deficitário e inconstante, com impacto generalizado nos ritmos de vida e nas estratégias de sobrevivência dos cerca de oito milhões de habitantes de uma cidade que o arrastar da guerra noutras zonas do país ao longo de vinte e sete anos sobrepovoou.

António Ole, Tríptico da Kissama, 2006, fotografia, detalhe

António Ole, Tríptico da Kissama, 2006, fotografia, detalhe António Ole, Trítptico de Massangano, 2006, fotografia, detalhe

António Ole, Trítptico de Massangano, 2006, fotografia, detalhe

Mas as paisagens vegetais em grande plano de Kissama e Massangano surgem entrecortadas não apenas, curatorialmente, pela obra justaposta com que dialogam, mas também em si mesmas. A proximidade com que Ole fotografou os troncos dos embondeiros convida, por um lado, a um olhar atento às texturas e “veias” próprias da sua condição vegetal e arbórea e às marcas que a passagem do tempo (cronológico) e as condições climatéricas aí foram imprimindo. Por outro lado, essa mesma proximidade também causa uma vaga abstracção, em que a textura vegetal, por momentos, quase parece animal ou mineral. O foco aproximado convida ainda à observação das inscrições deixadas pela presença humana e pela temporalidade da história. Num dos troncos, vizinho de efectivas pedras, lemos “Moreira” e “Lisboa”, palavras que imediatamente evocam os espectros da guerra colonial / guerra de libertação (1961-1974), ou talvez presenças mais recentes. O parque nacional da Kissama foi fundado em 1938 como reserva de caça, tendo sido transformado em parque nacional em 1957. Para além da caça, as várias décadas ininterruptas da guerra de libertação e da guerra civil tiveram um forte impacto a todos os níveis – sobretudo humano, mas também ambiental – nesta e em inúmeras outras zonas do país. Uma das consequências foi a devastação da flora e da fauna e a quase extinção de algumas espécies, dentre as quais se destaca um dos símbolos nacionais, a palanca negra gigante. Após o final da guerra civil em 2002, o parque da Kissama foi reactivado, dando-se início a vários projectos de conservação dos seus ecossistemas, como a parceria internacional com o Botswana e a África do Sul, que tem repovoado a Kissama e outras regiões do país com os animais que a guerra aniquilara.7 Com efeito, a densidade contida nas superfícies vegetais de Ole advém não só da sua espessurada material, mas também dos muitos séculos de história que contam, tanto natural como humana, pois, recuando aos séculos XVI e XVII, a região da Kissama (entre outras) evoca igualmente a história da resistência africana à progressiva ocupação colonial portuguesa, assim como às rotas que, do interior, conduziam os africanos escravizados até à costa e, daí, às minas e plantações das Américas. De acordo com alguns autores, a Kissama terá albergado comunidades resistentes ao colonizador e à escravatura que, distintas das formações políticas mais estratificadas dos vários reinos que lutaram contra a presença colonial portuguesa (como Ndongo e Matamba, liderados por Njinga Mbandi no século XVII), se assemelhavam aos quilombos que surgiram do outro lado do Atlântico.8

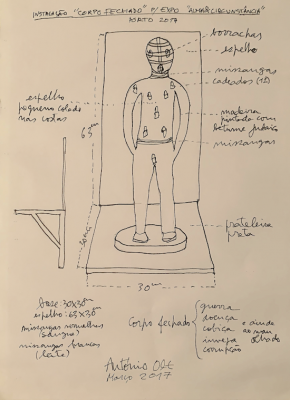

António Ole, Estudo para Corpo Fechado, 2017, desenho

António Ole, Estudo para Corpo Fechado, 2017, desenho António Ole, Corpo Fechado, 2017, escultura

António Ole, Corpo Fechado, 2017, escultura

Já Massangano, povoação localizada no Kwanza Norte, a leste da Kissama, junto à confluência do rio Lucala com o rio Kwanza, foi palco de acontecimentos que marcaram a história do país. Em 1580, os portugueses derrotaram o rei Ngola Kiluanji (pai de Njinga Mbandi) na batalha de Massangano, tendo sido repelidos em 1582, quando, sob o comando de Paulo Dias de Novais, tentavam penetrar no interior em busca das minas de prata de Cambambe. Construído em 1583, o Forte da Nossa Senhora da Vitória de Massangano garantia e permitia alargar a ocupação portuguesa da região, apoiando igualmente as rotas comerciais como as do tráfico de pessoas escravizadas.9 Foi o primeiro de vários fortes erigidos ao longo do Kwanza. Em 1640, o forte foi atacado por Njinga Mbandi, e foi aí que, diante da ocupação de Luanda pelos holandeses em 1641, os portugueses se recolheram até à reconquista da capital por Salvador Correia em 1648. Contudo, não são as ruínas do forte de Massangano que Ole nos dá a ver. Estas várias camadas de história surgem poeticamente condensadas na rugosidade dos milenares troncos dos seus embondeiros, testemunhas silenciosas e sobreviventes de séculos e décadas de conflito, autênticos ecossistemas em si mesmos, abrigo de inúmeras espécies vegetais e animais, incluindo a humana. Resistentes à seca, doadores de precioso fruto, os embondeiros (e outras figuras da natureza) são também matéria sagrada e animista, guardiões de existências e saberes ancestrais, portadores de mitos e espiritualidades, símbolos de sabedoria anciã. Quase abstractos, parecendo dar a ler o enigma silencioso de uma escrita ilegível ou de um mapa confuso, os seus troncos lembram também a oralidade das histórias contadas ao seu redor. Com efeito, o gesto de desenhar formas aparentemente abstractas (na areia) é, para alguns povos angolanos como os Tchokwe, uma forma de contar histórias.

Conhecedor da variada produção cultural e espiritual dos vários povos de Angola, dos Tchokwe das Lundas, no nordeste, aos Mumuíla do Namibe, no sudoeste, que foi aprendendo e admirando na proximidade de nomes importantes da antropologia angolana como José Redinha e Ruy Duarte de Carvalho, respectivamente, Ole brinca, contudo, com as expectativas ocidentais em relação à arte africana, da tradicional à contemporânea. Uma certa ambiguidade enigmática marca, por isso, a escultura Corpo Fechado (2017), enquanto o Estudo (2017) em desenho, que a preparou e que aqui a acompanha, oferece algumas pistas interpretativas. Ole dá-nos a ver uma figura humana negra, formalmente inspirada nalguma estatuária tradicional africana (como as nkisi, fetiches do Congo e do norte de Angola), cujas coordenadas, porém, baralha com os materiais e objectos com que adorna a sua escultura: retém o habitual espelho frontal, mas coloca-o nas costas, voltado para um fundo igualmente espelhado que nos devolve as costas da figura e a nossa própria imagem, numa espécie de mise-en-abîme; retém os típicos pregos, mas adiciona-lhes cadeados que também cerram os olhos e a boca, mantendo, contudo, a possibilidade de abertura com as chaves que rodeiam os tornozelos. Apesar das diferenças que introduz, Ole preserva a natureza espiritual e protectora das figuras que o terão inspirado, destinadas nomeadamente a apaziguar a agressividade dos espíritos e de outras forças negativas. A sua figura transporta a invocação protectora para a contemporaneidade, fechando-se às energias da guerra, da doença, da cobiça, da inveja, da corrupção e do mau olhado – males que, apesar de universais, têm afectado Angola com especial virulência. Se, por um lado, os cadeados e uma espécie de máscara de borracha que envolve a cabeça desta figura ambígua não deixam de evocar, homenageando, os antepassados que foram submetidos e que resistiram à escravatura e ao trabalho forçado, por outro lado, evidenciam também prisões, censuras e resistências mais contemporâneas. Apesar da aparência masculina da figura, o vermelho do sangue e o branco do leite, nas missangas, reforçam a abertura deste Corpo Fechado aos fluidos e aos ritmos vitais femininos.

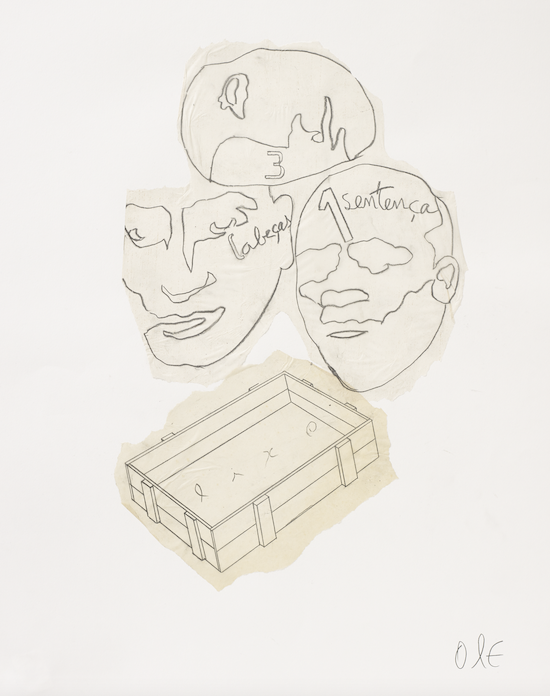

António Ole, Silent Voices (I), 2000, fotografia, detalheAlgumas das questões elaboradas por esta obra ressoam na série de desenhos e colagens sobre papel Alma & Circunstância (2016), realizada na mesma altura. A “máscara”, elemento espiritual, iconográfico e performativo tão relevante das culturas africanas (entre outras), associado nomeadamente a rituais ancestrais de iniciação e inspirando temor e reverência, surge aqui também como uma “coisa amaldiçoada dos espelhos” na acepção de duplicidade: por baixo da máscara apenas parece possível encontrar-se uma outra (A&C VI). As “consciências” abafam-se “por uma questão autoritária” (A&C IV), pois que a “3 cabeças”, de aparência mascarada, apenas parece poder corresponder o caixote do “lixo” dos falsos consensos impostos pela ditadura de “1 sentença” (A&C VIII). Ole pergunta-nos “para que serve o coração?”. Para além da “paixão”, uma mão e uma cabeça apontam para dois corações, cujas veias e artérias evocam as raízes pulsantes de seres vegetais, e onde se vislumbra uma uterina circularidade ovular. Dos cabelos da repousada cabeça, aparentemente feminina, emana o símbolo do infinito e “uma vénia da coluna vertebral”. Andamos todos, sem excepção, humanos e não humanos, “a viver com isso dentro” (A&C V) – com esse frágil mas poderoso mistério vital, cujo ritmo nos move e nos escapa. De facto, “sobre a criação do universo” que habitamos, “só há mesmo aumentar o mistério”, o enigma micro- e macrocósmico para o qual procuramos a infinita resposta fugitiva, salvos apenas pelo mistério igualmente potente do abraço e pela energia partilhada do comum (A&C VII).

António Ole, Silent Voices (I), 2000, fotografia, detalheAlgumas das questões elaboradas por esta obra ressoam na série de desenhos e colagens sobre papel Alma & Circunstância (2016), realizada na mesma altura. A “máscara”, elemento espiritual, iconográfico e performativo tão relevante das culturas africanas (entre outras), associado nomeadamente a rituais ancestrais de iniciação e inspirando temor e reverência, surge aqui também como uma “coisa amaldiçoada dos espelhos” na acepção de duplicidade: por baixo da máscara apenas parece possível encontrar-se uma outra (A&C VI). As “consciências” abafam-se “por uma questão autoritária” (A&C IV), pois que a “3 cabeças”, de aparência mascarada, apenas parece poder corresponder o caixote do “lixo” dos falsos consensos impostos pela ditadura de “1 sentença” (A&C VIII). Ole pergunta-nos “para que serve o coração?”. Para além da “paixão”, uma mão e uma cabeça apontam para dois corações, cujas veias e artérias evocam as raízes pulsantes de seres vegetais, e onde se vislumbra uma uterina circularidade ovular. Dos cabelos da repousada cabeça, aparentemente feminina, emana o símbolo do infinito e “uma vénia da coluna vertebral”. Andamos todos, sem excepção, humanos e não humanos, “a viver com isso dentro” (A&C V) – com esse frágil mas poderoso mistério vital, cujo ritmo nos move e nos escapa. De facto, “sobre a criação do universo” que habitamos, “só há mesmo aumentar o mistério”, o enigma micro- e macrocósmico para o qual procuramos a infinita resposta fugitiva, salvos apenas pelo mistério igualmente potente do abraço e pela energia partilhada do comum (A&C VII).

António Ole, Alma e Circunstância (III), 2016, desenho e colagem sobre papel

António Ole, Alma e Circunstância (III), 2016, desenho e colagem sobre papel António Ole, Alma e Circunstância (VII), 2016, desenho e colagem sobre papel

António Ole, Alma e Circunstância (VII), 2016, desenho e colagem sobre papel António Ole, Alma e Circunstância (VIII), 2016, desenho e colagem sobre papel

António Ole, Alma e Circunstância (VIII), 2016, desenho e colagem sobre papel

Cerca de dez anos antes de realizar a série Alma & Circunstância, mas nela ecoando fortemente, e na mesma altura e nalgumas das mesmas paisagens em que fotografou os Trípticos da Kissama e de Massangano, Ole filmou o vídeo Sem Título (2006). Apesar da forte presença de Angola, esta obra constitui, na verdade, um diário de múltiplas viagens, um caderno de apontamentos visuais e sonoros recolhidos em vários pontos do globo, tanto a norte, como a sul. Tais notas são acompanhadas pela própria voz-off do artista, dizendo alguma da poesia reunida na importante colectânea Rosa do Mundo – 2001 Poemas para o Futuro, que, em 2001, deu a ler, em forma poética, mitos da criação e cosmogonias originárias de várias partes do mundo.10 Por entre o som do vento, das folhas, dos pássaros e de alguns instrumentos musicais, e citando as palavras de poetas antigos, a voz do artista exprime maravilhamento diante da beleza e dádiva da natureza e incompreensão pela violência da acção humana. Elabora poeticamente sobre os mistérios da alma “que abarca tudo” e do universo “inesgotável” (mesmo se o humano se esgotar a si próprio), do espírito e da matéria, da vida e da morte, do infinito e da finitude – binómios existencialmente entrelaçados, que só as artificialidades de algum pensamento ocidental deslaçam, mas que a vida, a espiritualidade, a sabedoria popular e outras filosofias, outros modos de ser e conhecer logo se encarregam de entretecer novamente. “Barcos íntimos”, utensílios, velas, “o bloqueio das margens que se abraçam inesperadamente a outras viagens possíveis por terra, por árvore, por cais, por dentro de cada um e de cada coisa”; paraísos secos sem fonte e infernos sem cinza nem chama; o “fiel albergue” dos bosques, campos, montes e colinas; as margens e fontes “onde o corpo se banha e limpo se ergue”; príncipes desbravando matos, com os seus guias e soldados cingindo árvores e alertando elefantes; o coração deixado “na montanha, à beira do regato, ao lado da urze, perto das aves”. O motivo das máscaras duplas emerge aqui também, através da imagem do fragmento de uma instalação maior com que Ole homenageou o seu pai em 2006. No vídeo, a imagem impactante da máscara branca coberta por uma máscara de protecção respiratória revela-se incrivelmente presciente em relação ao actual momento pandémico, que, provocado pela excessiva desflorestação que aproxima o humano de espécies animais portadoras de vírus, hoje afecta todas as regiões do globo, obrigando a humanidade a desacelerar.

A exposição prolonga-se depois para o espaço exterior, detendo-se, antes da saída, no espaço intersticial de Tríptico Molhado (2013), já voltado para (e visível a partir de) fora, mas ainda localizado dentro. Com efeito, as próprias imagens fotográficas que compõem o tríptico em caixas de luz são, também elas, imagens de um espaço intersticial. Retratam o intervalo doméstico, entre o interior e o exterior, da varanda de Ole em Luanda, e a efémera frescura que se segue à rega das plantas. De forma algo abstracta e indirecta, mostram as matérias do chão, dos vasos e das plantas, assim como da terra, da água, da luz e do ar que as alimentam. Os cursos da água desenham mapas líquidos, em que a água parece tomar o lugar da terra, assumindo a forma de estranhos continentes, com seus estreitos e penínsulas. Os intervalos da luz reflectida na água, por entre as sombras, desvelam vagos seres vegetais, que as caixas de luz, por sua vez, reacendem.

António Ole, Sem Título, 2006, still de vídeo

António Ole, Sem Título, 2006, still de vídeo António Ole, Sem Título, 2006, still de vídeo

António Ole, Sem Título, 2006, still de vídeo

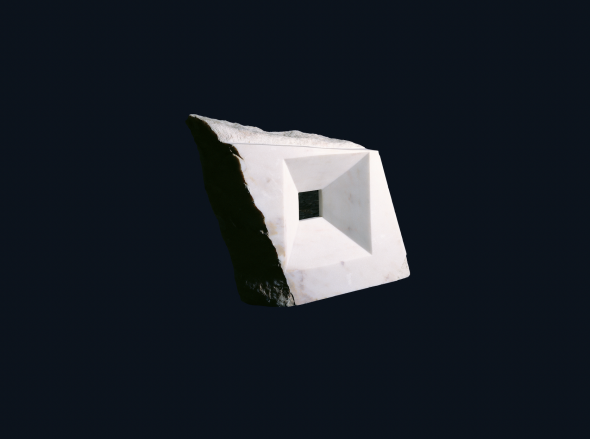

Estas imagens líquidas conduzem finalmente ao espaço exterior, onde o ar circula livre e encontramos Vigia (1994). De certa forma, a exposição termina tal como começou: à semelhança de Corpo Fechado, visível à chegada, Vigia constitui uma espécie de altar escultórico, oferecendo a possibilidade de abertura apesar do aparente fechamento. Formalmente quase abstracta, é na verdade inspirada nos elementos arquitectónicos de vigia dos fortes, nomeadamente da fortaleza de São Miguel, em Luanda. Edificada por Paulo Dias de Novais em 1576, aí se localizou o quartel-general das forças armadas portuguesas durante a guerra colonial, sendo hoje o Museu de História Militar. As comuns vigias militares permitem a observação protegida e a defesa contra ataques inimigos, remetendo para a ideia de vigilância, controlo e contra-ataque. Delas, a Vigia de Ole apenas retém a abertura da matéria mineral e uma ambígua evocação de protecção, espera e observação. De facto, toda a prática de Ole é fundada precisamente sobre os ritmos pausados da observação e da escuta atentas, e sobre um apurado recolher e manusear de restos, escombros e matérias. Neste caso trabalhando o pesado mármore, que aprendeu a esculpir há várias décadas, a sua Vigia lembra igualmente a necessidade da extracção sustentável desta e doutras matérias minerais. Apesar do aparente enfoque óptico, as dimensões e textura de Vigia convidam todo o corpo à proximidade do seu abrigo, perpassando pela sua abertura não só o olhar mas também o ar. Largo fragmento de arquitectura imaginada, ruína de templo antigo, escombro de falsa fortaleza, altar aos ancestrais, janela aberta às passagens e às viagens “por dentro de cada um e de cada coisa”. Através do cinema, da fotografia, da pintura, do desenho e da escultura, o que Ole abraçou há muito foi a liberdade de perguntar, fazendo. Aqui, em concreto, pergunta-nos a todos pelo sopro vital que habita todas as matérias.

António Ole, Vigia, 1994, escultura

António Ole, Vigia, 1994, escultura

*Este ensaio foi originalmente publicado em António Ole: Matéria Vital / Vital Matter (Lisboa, Luanda: Movart, 2021), pp. 3-6.

- 1. Achille Mbembe, On the Postcolony (Berkeley, London: University of California Press, 2001); Felwine Sarr, Afrotopia (Paris: Éditions Philippe Rey, 2016); Ruy Duarte de Carvalho, Actas da Maianga (Lisboa: Cotovia, 2003).

- 2. Paul Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (London: Verso, 1993); Boaventura Sousa Santos, Maria Paula Meneses (Org.), Epistemologias do Sul (Coimbra: Almedina, 2010); Walter Mignolo, The Darker Side of Western Modernity. Global Futures, Decolonial Options (Durham: Duke University Press, 2011); Antônio Bispo dos Santos, “As fronteiras entre o saber orgânico e o saber sintético”, Tecendo Redes Antirracistas: Áfricas, Brasis, Portugal (Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019); Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo (São Paulo: Companhia das Letras, 2019).

- 3. Ruy Duarte de Carvalho, Vou Lá Visitar Pastores (Lisboa: Cotovia, 1999).

- 4. Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of History”, Illuminations (London: Pimlico, 1999); Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo.

- 5. Édouard Glissant, Poétique de la Relation: Poétique III (Paris: Gallimard, 1990); Homi K. Bhabha, The Location of Culture (London, New York: Routledge, 1994).

- 6. Muitos dos povos menos poluidores têm sido os mais afectados por estas alterações.

- 7. A criação da Fundação Kissama dá-se ainda antes do final da guerra, em 1996. Apesar de inicialmente circunscrita ao parque nacional da Kissama, a sua actividade entretanto alargou-se a outras regiões do país.

- 8. Roquinaldo Ferreira, “Slave flights and runaway communities in Angola (17th-19th centuries)”, Anos 90, v. 21, n. 40 (2014), 65-90; Shana Melnysyn, Vagabond States: Boundaries and Belonging in Portuguese Angola, c. 1880-1910, PhD Dissertation, University of Michigan, 2017.

- 9. A Igreja de Nossa Senhora da Vitória data do mesmo período. A edificação do forte tem sido atribuída a Manuel Cerveira Pereira ou ao próprio Dias de Novais, que faleceu em Massangano em 1589.

- 10. Manuel Hermínio Monteiro et al. (org.), Rosa do Mundo – 2001 Poemas para o Futuro (Lisboa: Assírio e Alvim, 2001).