Notas sobre «Caderno de Memórias Coloniais»

O livro de Isabela Figueiredo, Caderno de Memórias Coloniais, tem uma forte dimensão pessoal, mas enquadra-se nas análises profundas – que Portugal tem pretendido ignorar – sobre o “nosso colonialismo inocente”1, pensado por Eduardo Lourenço, ficcionalmente trabalhado por Hélder Macedo no romance Partes de África, 1991, e por António Lobo Antunes, em O Esplendor de Portugal, de 1997. Em 1991, Partes de África constituía um livro pioneiro neste aspecto, “inclassificável” na ficção portuguesa de então e, à semelhança, de Caderno, de Isabela Figueiredo, era fundado sobre um diálogo póstumo com a figura do pai, transfigurada ora na nação portuguesa, ora na própria imagem do colonialismo português em África. Mais tarde, O Esplendor de Portugal trazia a discussão sobre a questão identitária do colonizador e do ex-colonizador, não tanto a partir da análise das relações desiguais de poder, como em Caderno de Isabela Figueiredo, mas a partir da fracturada relação de pertença/ posse dos sujeitos brancos à terra de Angola outrora colonizada, deixando-os a todos sem lugar. Resumindo, todos estes livros mostram, a partir de diferentes posicionamentos, o quanto a descolonização não tinha sido apenas um movimento a sul, que emancipou os países colonizados, mas também um movimento que atingiu radicalmente o continente colonizador que foi a Europa e, no caso sob análise, Portugal.

O livro de Isabela Figueiredo, Caderno de Memórias Coloniais, tem uma forte dimensão pessoal, mas enquadra-se nas análises profundas – que Portugal tem pretendido ignorar – sobre o “nosso colonialismo inocente”1, pensado por Eduardo Lourenço, ficcionalmente trabalhado por Hélder Macedo no romance Partes de África, 1991, e por António Lobo Antunes, em O Esplendor de Portugal, de 1997. Em 1991, Partes de África constituía um livro pioneiro neste aspecto, “inclassificável” na ficção portuguesa de então e, à semelhança, de Caderno, de Isabela Figueiredo, era fundado sobre um diálogo póstumo com a figura do pai, transfigurada ora na nação portuguesa, ora na própria imagem do colonialismo português em África. Mais tarde, O Esplendor de Portugal trazia a discussão sobre a questão identitária do colonizador e do ex-colonizador, não tanto a partir da análise das relações desiguais de poder, como em Caderno de Isabela Figueiredo, mas a partir da fracturada relação de pertença/ posse dos sujeitos brancos à terra de Angola outrora colonizada, deixando-os a todos sem lugar. Resumindo, todos estes livros mostram, a partir de diferentes posicionamentos, o quanto a descolonização não tinha sido apenas um movimento a sul, que emancipou os países colonizados, mas também um movimento que atingiu radicalmente o continente colonizador que foi a Europa e, no caso sob análise, Portugal.

Nesse sentido, esta literatura acusa uma viragem essencial na tomada de consciência pós-colonial do espaço antigamente colonial e das vivências aí havidas como essenciais à nossa identidade de portugueses, de europeus e às nossas identidades individuais. Por isso, a viagem de retorno pós-colonial que estes livros assinalam – de Portugal para África – inverte a história de regressos2, sobre a qual se foram construíndo os impérios. Nessa medida esta viagem constitui um reconhecimento de que grande parte da história de Portugal se passou fora de Portugal e da Europa, e que para perceber a “fractura colonial”3, sob a qual todos vivemos, tem de se contar a história das pertenças e vinculações de muitos sujeitos aquelas outras terras outrora parte do império, sob pena de ficarem todos como uma espécie de “refugiados da história” (Marcus, 1997: 17), como as personagens de Esplendor de Portugal e a própria narradora de Caderno, quando se auto-classifica de “desterrada”, ou seja, sem terra e apaixonadamente segue um homem cuja farda indica Moçambique para hipoteticamente lhe dizer que também é de lá, apesar de tudo, contendo neste apesar de tudo, a coincidência impossível de resolver, para a narradora, ao longo do Caderno: é que a sua história individual de pertença àquela terra – “Na terra onde nasci seria sempre a filha do colono” (p. 133) – coincide com a história pública do colonialismo português em África.

Contudo, e relativamente a esta bibliografia sumariamente apresentada, o livro de Isabela Figueiredo oferece a grande novidade do olhar sobre o colonialismo português, não mais a partir do olhar de quem mal ou bem o protagonizou, ora como filho de administrador colonial, ora como antigo colono, ora como miliciano do exército colonial em África, mas a partir da memória do olhar de uma criança que, ao mesmo tempo que acorda para o mundo, e chora como todas as crianças choram quando percebem o mundo, acorda também para a realidade do colonialismo, personificado na complexa, amada e odiada, figura do pai.

E, por isso, este livro é um grito, no sentido em que relata a vivência do trauma que unifica a pessoa do pai à violência explícita e implícita do colonialismo português; e é um luto, porque é um choro prolongado pela figura colonial do pai e pela violência que ela contém ao transformar o grito (trauma) num choro (luto) do qual dificilmente se sai, na eterna busca de pertença a um mundo às avessas, do qual mal ou bem todos nós emergimos.

“Um desterrado como eu é também uma estátua de culpa. E a culpa, a culpa, a culpa que deixamos crescer e enrolar-se por dentro de nós como uma trepadeira incolor, ata-nos ao silêncio, à solidão, ao insolúvel desterro.” (p. 134)

O título Caderno de Memórias Coloniais assume essa culpa transmitida, herdada, uma culpa que não se consegue resolver em responsabilidade histórica, envolta que está ainda no imaginário português por uma onda nostálgica de África, que recupera os tópicos de um “colonialismo inocente” do “paraíso tropical”4 em que Gilberto Freyre nos tinha a todos colocado e que se tem vindo a afirmar na ficção portuguesa contemporânea. A gestão de saudade que esta onda literária e testemunhal tem marcado no panorama literário português traz contudo uma novidade – denuncia também, mal ou bem, que para se perceber o Portugal actual se tem de fazer a viagem de retorno a África, mas não no sentido com que Isabela Figueiredo o faz, ou seja, no sentido de lidar de frente com os seus fantasmas, mas de habilmente os transformar em fantasias, ora escrevendo a busca do paraíso perdido que não poderá lá estar porque nunca existiu a não ser na imaginação, ora na efabulação de uma África Minha que nunca tivemos. Estes são livros capazes de gerir saudade, mas não de gerar futuro, e isso é o que mais os afasta do livro de Isabela Figueiredo que por lidar com o mais poderoso fantasma de África – o colonialismo e as relações desiguais de poder em que assenta – é capaz de gerar futuro. Magoado, traumatizado, culpado, mas futuro, apesar de tudo.

Neste aspecto, Caderno de Memórias Coloniais alinha-se portanto não nos da geração de retornados ou de ex-combatentes – o título não o permitiria desde logo – mas nos da geração dos netos que Salazar não teve: a geração dos filhos da Guerra Colonial, os filhos da ditadura, os filhos dos retornados, aqueles que têm uma memória própria, mas de criança, dos eventos que levaram ao fim do império português em África, ou pós-memórias já, ou seja, aqueles que não têm memórias próprias destes eventos, mas que cresceram envoltos nessas narrativas sem delas terem sido testemunhas. Memórias, pós-memórias que coincidem com o despertar para a vida, com descobrir do mundo para além da hipotética casa familiar protegida, com o descobrir da diferença etnicamente marcada, com a diferença social habilmente construída.

(…)

Mas a que nos referimos quando falamos deste tipo de memória? Falamos de uma memória marcada pela distância geracional, ou seja, memória de segunda geração, filha de uma primeira de testemunhas (vivenciais, presenciais, experienciais) marcada pelo silêncio. Mas no contexto português de que trata o livro de Isabela Figueiredo uma outra questão se coloca, na linha do que Roberto Vecchi (1995, 2001) tem vindo a apontar nos seus estudos sobre a Guerra Colonial: que tipo de memória e pós-memória poderá emergir de uma memória tão disputada e controversa como a dos portugueses em África em tempos coloniais, tão incapaz de ainda hoje gerar memórias políticas partilháveis? Que pós-memória então?

Enquanto poderoso tipo de memória que surge mais do silêncio que das palavras, mais dos fragmentos do que das narrativas completas, mais de interrogações do que de respostas, a pós-memória configura-se, como uma memória específica ou, nas palavras da teórica argentina Beatriz Sarlo, como a “dimensão da recordação intersubjectiva” (2007: 29) uma espécie de “testemunho de “testemunhas adoptivas”” (Hartman: 1991), resumindo uma memória que inaugura uma relação ética com a experiência traumática dos pais e com a dor de que se sentem herdeiros e que requer um reconhecimento, primeiro no seio familiar e depois no espaço público.

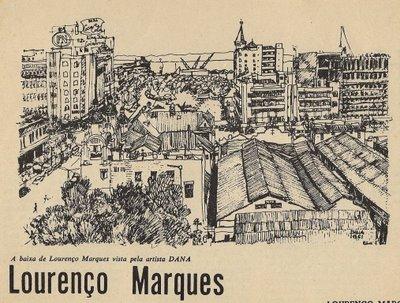

E aqui reside a cisão, manifesta na impossibilidade de amor, pela traição, que o livro de Isabela Figueiredo a tanto custo grita e que, no limite, o torna trágico. Aquele pai de quem ela dificilmente se despegou no aeroporto de Lourenço Marques estava como Lourenço Marques e a sua infância, perdida para sempre e, por isso, é solicitado à narradora quando parte para a metrópole que dê testemunho do que estava a acontecer aos brancos, do que estava a acabar naquele ponto português do Índico – “O tempo dos brancos tinha acabado” (p. 88). Mas o testemunho que a narradora é capaz de emitir não é aquele que os futuros retornados que se despediram da menina filha do electricista no aeroporto de Lourenço Marques, insistiram para que ela contasse, para que ela cumprisse o seu papel de testemunha:

“Transmitiram-me o recado no caminho até ao aeroporto, passada a picada de areia alta que vinha das entranhas da Matola, e se fazia a 90 à hora até chegar ao alcatrão. Repetiram-mo. “Não te esqueças de contar.” (…) Contas tim-tim por tim-tim os massacres de Setembro. Contas tudo o que nos aconteceu. E à Candinha…” (p. 79)

Sem deixar de dar esse testemunho do que acontecia aos brancos, mas sabendo bem que nunca foi portadora da sua mensagem, a narradora dá também testemunho do que foi acontecendo aos negros ao longo do final do processo de colonização que testemunhou, e isso não era suposto fazer, porque “os outros brancos que lá estiveram nunca praticaram o colun…, o colonis…, o coloniamismo, ou lá o que era. Eram todos bonzinhos com os pretos, pagavam-lhes bem, tratavam-nos melhor, e deixaram muitas saudades. “(p. 49)

O testemunho de Isabela Figueiredo assenta essencialmente em três elementos fundamentais sobre os quais se funda qualquer colonialismo que, por mais pobre que seja, nunca é “subalterno” (Santos, 2001: 24), nunca é “inocente”: a diferença manifesta no racismo que a narradora capta de forma acutilante com os seus olhinhos de criança – “a vida dos negros, essa vida dos que eram da minha terra, mas que não podiam ser como eu” (p. 52); a exploração do trabalho, que a narradora denuncia, sob a forte imagem dos “pretos do meu pai”; e o medo colonial que gera e justifica a violência, cuja responsabilidade é sempre imputada ao outro, porque é preguiçoso, porque não trabalha, porque nem cuida da sua própria família que paternalisticamente o “patrão” irá proteger, mesmo passando pelo colonialismo de cama, que também não é mais do que uma protecção.

(…)

Este testemunho sobre o outro lado do colonialismo praticado pelos portugueses era suposto ter ficado em silêncio, apesar de, como a narradora rapidamente constatou, em Portugal ninguém estar de facto interessado em saber o que tinha acontecido nem aos negros, nem aos brancos. A memória de África rapidamente caiu no esquecimento público, ficando assim reservada aos grupos que protagonizaram essa vivência: retornados ou ex-combatentes, ainda que também nestes grupos a memória não seja partilhável. Daí o seu sentimento de abandono, a sua solidão, a sua manifestação privada de recordação, o seu sentimento de estar na periferia da história, o seu sentimento de não pertença a Portugal e o não direito de pertença ao lugar onde nasceram ou viveram – “Não valia a pena fixar uma imagem. Tudo se extinguiria depressa. Não voltaria a esse lugar, que sendo a minha terra, não me pertencia.” (p. 87)

(…)

Talvez a partir do livro de Isabela Figueiredo e deste tipo de representações se possa constituir não só um discurso fundador de uma identidade da segunda geração (filha de um ex-combatente, filho de um preso político, filho da ditadura, filho de retornado) mas também, e pela partilha que oferece, restituir uma (im)possível memória da cena traumática para quem a protagonizou, ainda que, como mostra Isabela Figueiredo ou Helder Macedo só se possa fazê-lo, postumamente e, portanto com efeitos efectivos apenas na segunda geração, mas seguramente que com efeitos morais de prolongado efeito.

Daí e mais uma vez a importância do testemunho, o elemento aparentemente capaz de fazer cumprir o que Primo Lévi chamou “o dever de memória”5, ao estabelecer um cúmplice compromisso entre quem conta – que assim cumpre a sua função de testemunha – e quem ouve – que assim toma conhecimento e não mais pode dizer que não sabia. Desta forma gera-se o pacto de responsabilidade partilhada inerente à funcionalidade da literatura-testemunho e gera-se a obrigação da geração seguinte continuar na busca de respostas para as questões dos seus pais, tentando fazer a síntese entre um excesso de memória individual, contra a falha da memória colectiva, aquela que no fundo define aquilo que devemos esquecer e o que devemos recordar.

BIBLIOGRAFIA:

Antunes, António Lobo (1989) Fado Alexandrino, Lisboa: Dom Quixote.

Antunes, António Lobo (2002) “07890263 ORH+”, Visão.

Blanchard, Pascal; Nicolas Bancel; Sandrine Lemaire (2005), La Fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial, Paris: Éditions La Découverte.

Hartman, Geoffrey H. (1991) Minor Prophecies. The Literary Essay in the Culture Wars. Cambridge-London: Harvard University Press.

Hirsch, Marianne (2002) Family Frames: photography, narrative, and postmemory. 2ª ed. Cambridge and London: Harvard University Press, (1ªed. 1997)

Levi, Primo (1997) O Dever da Memória, Lisboa: Civilização/ Contexto.

Lourenço, Eduardo (1976) “Retrato (póstumo) do nosso colonialismo inocente I”,Critério, 2, Janeiro, pp. 8 –11 e 63.

- “Retrato (póstumo) do nosso colonialismo inocente II”, Critério, 3, Janeiro, pp. 5-10.

Marcus, Grei (1997) The Dustbin of History, Londres: Picador.

Ribeiro, Margarida Calafate (2004) Uma História de Regressos – Império, Guerra Colonial e Pós-Colonialismo, Porto: Afrontamento.

Santos, Boaventura de Sousa (2001) “Entre Próspero e Caliban: colonialismo, pós-colonialismo e inter-identidade”, in Maria Irene Ramalho, António Sousa Ribeiro (org.), Entre Ser e Estar – Raízes, Percursos e Discursos da Identidade, Porto: Afrontamento, pp. 23-85.

Sarlo, Beatriz (2007) Tempo Passado. Cultura da memória e guinada subjetiva. Tr. pt. São Paulo-Belo Horizonte: Companhia das Letras e Editora da UFMG (ed.or 2005)

Stora, Benjamim (1999) Le Transfert d’une mémoire. De l’«Algérie française» au racisme anti-arabe. Paris: La Découverte.

Wieviorka, Annette (1999) L’era del testimone. Tr.it. Milano: Raffaello Cortina, (ed. or. 1998). Tradução inglesa: Jared Stark, Cornell University, 2006.

Vecchi, Roberto (2001) “Experiência e Representação: dois paradigmas para um cânone literário da Guerra Colonial”, in Rui Azevedo Teixeira (org.), A Guerra Colonial: Realidade e Ficção, Lisboa: Editorial Notícias, pp. 389-399.

(2010) Excepção Atlântica. Pensar a Guerra Colonial, Porto: Afrontamento.

http://angnovus.wordpress.com/2010/02/18/margarida-calafate-ribeiro-sobr...«caderno-de-memorias-coloniais»/

- 1. A expressão é de Eduardo Lourenço, 1976.

- 2. A expressão remete para o título do meu livro Uma História de Regressos – Império, Guerra Colonial e Pós-Colonialismo, 2004

- 3. A expressão é retirada do título do livro de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel e Sandrine Lemaire, 2005.

- 4. A expressão é de Amílcar Cabral.

- 5. Utilizo a tradução portuguesa de Primo Levi, 1997.