"A beleza e o sofrimento" - conversa com o artista Barthélémy Toguo

A passagem de Barthélémy Toguo por Lisboa em 2009 foi pretexto para a conversa que se segue. Apresentou no espaço Carpe Diem a instalação Road for Exile integrada numa programação sobre a ideia de viagem, exílio, solidão, medos urbanos e barbárie.

A conversa que tivemos é uma ocasião para revisitar os seus projectos anteriores, as suas origens camaronesas e as viagens.

Barthélémy Toguo é um dos mais importantes artistas internacionais da sua geração, e tem uma obra que organiza o mundo como um ciclo de vida e de morte.

Em que contexto surgiu o convite para expor em Lisboa?

Em 2007 expus na Bienal de S. Tomé e Príncipe, e aí conheci Paulo Reis que também fora convidado. Encontrámo-nos várias vezes naqueles dias e falámos de temas que nos interessavam, as alterações e a evolução do mundo, os diferentes contextos da arte contemporânea, a economia mundial, as trocas norte-sul, etc. A pouco e pouco, julgo que P. Reis compreendeu o meu posicionamento, o facto de eu ser um artista atento sobre evolução da sociedade. Desta feita, convidou-me para pensar uma instalação para o Palácio Pombal, e coube-me a mim imaginar um projecto específico. Uma vez que tenho questões que estão permanentemente na minha agenda à espera de ganhar uma forma artística, indiquei Road for Exile, que foi considerado um projecto bem-vindo para o Carpe Diem. Para além disso, em 2010 tenho um outro projecto em Lisboa a convite de António Pinto Ribeiro, para uma instalação nos jardins da Fundação Gulbenkian, e sobre a qual estou a ensaiar os materiais possíveis. Um projecto que toma o seu tempo…

A instalação Road for Exile fora inicialmente pensada para a exposição Black Paris (Bruxelas), num espaço completamente diferente. Quais as implicações que o Palácio Pombal veio trazer à remontagem?

Road for Exile é uma obra evolutiva, ou seja, ela pode continuar durante dez ou vinte anos, embora seja difícil pensá-la sem que a minha experiência esteja associada. O contexto de instalação altera completamente minha disposição para organizar e reorganizar as instalações. Por exemplo, na primeira apresentação de Road for Exile não existia a rede mosquiteira, nem mesmo os monitores de vídeo. Não existia também o movimento de ondas que cria o efeito da perigosidade da viagem que procuro transmitir em Lisboa. A cada etapa existem elementos que se vêm juntar e criam uma outra energia e atmosfera. No Palácio Pombal, procurei que a instalação expressasse maior movimento e energia às ondas daquele mar, e aumentei a quantidade de garrafas que ultrapassa, em muito, as 200 da primeira instalação. Também os vídeos foram novas adições, e têm aqui um sentido simbólico. Num deles, feito em S. Tomé, filmo a água muito viva, a confrontação do motor mecânico e da velocidade; e no outro há o fogo que se agita numa roda, filmado nos Camarões. O que quero dizer é que os tripulantes destas embarcações estão verdadeiramente entre a vida e a morte, no trajecto do seu exílio. No entanto, ao fundo da embarcação há uma paisagem idílica, que é a rede mosquiteira. Quando se entra na instalação há esse pathos, o perigo da água e do fogo, e a beleza, em simultâneo. É, creio, o meu ambiente de teatro, a tentativa de criar um dispositivo cénico em que o espectador seja parte integrante de um teatro do mundo, ao mesmo tempo cruel e belo, e que me faz lembrar o teatro de Ariane Mnouchkine, de Pina Bausch, ou que me faz posicionar nos cenários disformes de algum do cinema de Fellini.

Barthélémy Toguo, Road for Exile, 2009, foto Fernando Piçarra

Barthélémy Toguo, Road for Exile, 2009, foto Fernando Piçarra

Voltemos ao princípio, ao início dos anos 90 e a Abidjan (Costa do Marfim), onde tiveste uma formação de escultor, e onde aprendeste a trabalhar a madeira, que posteriormente marcou a grande maioria dos projectos enquanto artista internacional. Um dos trabalhos iniciais, Carte de Séjour, reproduzia, numa escala maior, os carimbos que se utilizam no controlo de passageiros, ironizando o constrangimento à mobilidade. Fala-nos do início da sua formação enquanto artista e de Carte de Séjour.

Tive uma formação de escultura, que não foi somente reduzida à escultura sobre madeira, embora as pessoas vejam no meu trabalho essa presença. Julgo que se trata mais de escultura tout-court. Na verdade, no final dos anos 80 e início dos 90 na Escola de Belas Artes de Abidjan, a aprendizagem era muito clássica, no sentido mais escrito do termo e por referência a um conjunto de preceitos, formas de fazer e catalogações que só tinham a ver com uma herança ocidental, e uma cultura visual de forte pendor histórico. Fazíamos cópias de cópias, a partir de manuais do tempo da colonização e das escolas de Belas Artes de França. Assim ficava-se num sistema artístico estranho àquele contexto. Foi desta forma que eu passei três a quatro anos a copiar os “grandes mestres” ocidentais da escultura. É somente a partir de um workshop de escultura que foi proporcionado pela escola no sentido de quebrar com este academismo que eu irei acrescentar à minha prática o trabalho com a madeira, apaixonando-me por esse material que me acompanhará em muitos projectos. Mas será só em Grenoble (Escola de Belas Artes) que começo a trabalhar com médiuns que não existiam em Abidjan, e altero radicalmente o meu trabalho: a performance, a fotografia, o vídeo, o computador, etc.

É também por volta desta altura, nos 90, que começo a viajar com mais frequência, e desse trânsito surge Carte de Séjour, os grandes carimbos em madeira…

Barthélémy Toguo

Barthélémy Toguo

A propósito das dimensões dos carimbos e do facto de serem esculpidos em madeira, Jean-Hubert Martin escreveu que se poderiam relacionar com trânsito de estatuária africana que os ocidentais sempre praticaram, e que fetichiza a vontade de “possuir” o desconhecido. Carte de Séjour faz dos vistos de entrada no Ocidente “objectos de desejo”. Concordas com esta relação de reversibilidade?

…E repara que Carte de Séjour foi também a grande ironia, no sentido em que a reflexão que ali se fazia era ostensiva, e que os carimbos a declaravam em frases como “Shame on you”, “Immigration Officer”, ou “No exit”. Para além disso, e ao inverso de muita da circulação da cultura material africana feita por ocidentais, procurei expor estes carimbos com o seu suplemento de burocracia associada. O meu próprio passaporte, que estava cheio de carimbos de embaixadas e de controlos de fronteiras, resumia esta dificuldade de circulação. Foi um projecto que me deu um enorme prazer porque se tratava de uma experiência partilhada, não só com toda uma geração de artistas contemporâneos com entraves na sua mobilidade, mas também com um forte impulso da imigração africana para a Europa. Decidi então sobredimensionar estes carimbos de forma a expressar a lentidão deste processo, o tempo que nos leva a passar de uma fronteira para a outra, e os perigos por que se passa. Tal como refere, a importância que é para certas pessoas conseguir um visto, na mesma equivalência do desejo dos colonizadores pelos ídolos africanos.

Antes de teres saído de Abidjan, qual era em traços muito gerais o contexto da arte contemporânea que a tua geração vivia em África? Consegues fazer uma comparação entre esse período e a actualidade? Como te posicionas?

Eu faço parte de uma geração que saiu do continente nos anos 90, que rapidamente integrou um circuito de difusão da arte africana, e que passa, na sua grande maioria, por uma rede de agentes do mundo ocidental. No entanto sempre estabeleci relações próximas com África, seja através dos períodos cada vez maiores que lá passo, seja pela minha participação nas iniciativas artísticas ou na construção do projecto cultural em Bandjoun. Desta forma, creio que tenho um olhar que acumula vários pontos de vista, ao mesmo tempo que é retrospectivo.

É-me difícil analisar o desenvolvimento a nível cultural que se passou em África desde os anos 80 até agora. Estaremos a ser pouco exigentes se fizermos esta avaliação com ligeireza. No que se refere à arte contemporânea, a validação simbólica, financeira, etc., ainda necessita de vir do Ocidente, portanto não existe acção cultural de relevo que resista. Muitos países em África ainda não têm escolas de Belas Artes, por exemplo. Mas sim, efectivamente muitas coisas mudaram…talvez questões de âmbito mais geral. Repare, quando eu era jovem artista, em Abidjan, só existia uma revista de arte. O único olhar que eu podia ter sobre a arte contemporânea africana era circunscrito, para alem disso não existia internet. A viagem que fiz ao sair dos Camarões foi motivada pela inexistência de escolas de arte, porque se elas existissem na altura, teria feito lá a minha formação.

O número de bienais em África tem vindo a aumentar. Existem tipologias muito variadas, desde a aposta na internacionalização até à africanização das propostas. Da tua participação nestes eventos quais as reflexões que tens recolhido?

Em África existe a Bienal de Dakar, existe a Bienal de Joanesburgo, que fechou as suas portas, existe Bamako, e a Bienal do Cairo, para além de outras bienais mais jovens. Penso que é um erro manter-se fechado num mundo que se abre cada vez mais, pelo que considero que é um erro maior para um evento como Dakar acantonar-se apenas sobre uma selecção de artistas africanos. Outros casos mais recentes apresentam maior inovação como a Bienal de S. Tomé, na qual eu participei em 2007, uma bienal que faz um esforço de diálogo através da sua selecção de artistas internacionais dos quatro cantos do mundo. Outro dos aspectos que tenho reflectido são as relações entre a população e a arte contemporânea. Não creio que possamos falar em públicos no sentido que lhes damos no Ocidente, mas acredito em experiências estéticas que podem ser partilhadas e desenvolvidas pelas comunidades, principalmente através de imagens que lhes digam respeito, respeito ao seu quotidiano. Não sou a favor de eventos que promovam a vinda de meia dúzia agentes internacionais se isso não reverter catalisadores reais de desenvolvimento.

Barthélémy Toguo

Barthélémy Toguo

Nos anos 90 Jacques Kercharche lançou a petição Les chefs d’œuvre du monde entier naissent libres et égaux assinada pela maioria dos intelectuais da época, e J. Chirac garantiu pela primeira vez as “arts prémiers” no Louvre, hoje Museu do Quai Branly. Por seu turno, em 2007, a Bienal de Veneza apresentou um pavilhão exclusivamente africano com a colecção do congolense Sindika Dokolo, comissariada por Simon Njami e Fernando Alvim, e que motivou um artigo destabilizador Art and corruption in Venice pelo jornalista Ben Davis. Tratam-se de dois exemplos de representação de poder e identidade através de imagens, com repercussões distintas.

O que te levou a recusar o convite para participar no Pavilhão Africano em Veneza?

A principal razão da minha recusa foi sobretudo o Pavilhão Africano, o facto de existir esta designação, e que a meu ver estabelece um corte, uma desconexão face aos outros pavilhões nacionais…E agora poderás objectar e dizer que o facto de existirem pavilhões nacionais também é uma forma de “guettizar” a arte! É claro que sim! Nem me parece mesmo que o modelo de Veneza seja operativo. Porém aquilo que, de uma forma mais flagrante, me fez recusar, foi o facto de no Pavilhão Africano se exporem artistas africanos, o que não anda muito longe da lógica da Bienal de Dakar, da qual sou contra. A pretensa ruptura estética que esta designação apresenta, e que na cabeça dos seus curadores terá sido entendida como um bastião de poder na Europa ( do tipo “Finalmente….! Ou seja, outras formas mas a mesma colonização. Este foi portanto o principal motivo. Em segundo lugar, a proveniência da riqueza do coleccionador em questão, Sindika Dokolo, ou seja, havia informações sobre a origem daquela riqueza estar relacionada com a delapidação de recursos humanos e materiais de África, e eu sou a favor da construção e desenvolvimento do continente, e não da sua exploração. Não fico indiferente a uma situação de pilhagem de um continente, quando a minha ética vai em sentido contrário. Sei evidentemente que a história das grandes colecções está indelevelmente ligada a pilhagens e guerras, mas isso não me impede de, no momento actual e na minha área de acção, controlar e recusar aquilo que posso. Essa é a minha escolha.

Yinka Shonibare, 'How to blow up two heads at once', in 'Check List - Luanda Pop' exposição colectiva do Pavilhão Africano da 52 Bienal de Veneza, comissariada por F. Alvim e S. Njami.

Yinka Shonibare, 'How to blow up two heads at once', in 'Check List - Luanda Pop' exposição colectiva do Pavilhão Africano da 52 Bienal de Veneza, comissariada por F. Alvim e S. Njami.

Consideras-te um activista?

Sou talvez um artista que tenta estar atento, que tenta estar próximo da nossa sociedade. Penso que sou um artista que pensa que a missão do artista é fazer as pessoas sonhar. Como diz Kant “A arte não é feita à medida. A arte não é para mim um prazer solitário, mas um meio de emocionar, de fazer sonhar as pessoas dando-lhes uma imagem privilegiada de sofrimento mas também de alegria comum”. No presente, creio que é esta a minha missão .

Viveste a maior parte do tempo fora do continente africano. Se por um lado fala da viagem como condição necessária à criação contemporânea, por outro, constróis nos Camarões o projecto de Bandjoun Station, verdadeiro pólo de desenvolvimento local. Como te posiciona nessa diáspora?

A viagem de que falo é aquela em que se parte ao encontro de outras pessoas, e não é portanto uma viagem definitiva, mas uma deslocação física no espaço geográfico. Desloco-me, vou em direcção à cultura do outro, integro-me nela com a minha cultura, “desculturalizo-me” e aculturo-me, vou novamente para x, y, z. Desloco-me mas regresso sempre a Bandjoun como uma ave migradora, não só porque me sinto bem, mas porque tenho uma função específica a concretizar. No meu caso, aquilo que sei fazer e que é o meu domínio de especialização – a arte – julgo que deverá ser capitalizado ao serviço daquela comunidade, e do continente africano. Penso sempre que tenho qualquer coisa a dar, e talvez seja esse um sentimento da diáspora. É por isso que construí Bandjoun Station, e que trabalho lá sempre que posso.

Hoje não se pode pedir a toda a diáspora que regresse a África. Não se trata disso. Mas poderíamos contribuir com uma parte do nosso tempo por mais pequena que seja, e parar com a lógica da ajuda internacional, que só alimenta a dependência. Para além disso, após uma depauperização humana fruto da escravatura e da colonização, assistimos agora a uma fuga de “cérebros”, e o continente esvazia-se lentamente da sua potencial massa critica que vive no exterior. Bandjoun Station, Camarões, foto Barthélémy Toguo

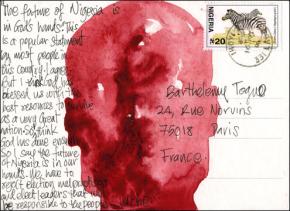

Bandjoun Station, Camarões, foto Barthélémy Toguo Barthélémy Toguo, Head above water, Lagos, Nigeria, 2005

Barthélémy Toguo, Head above water, Lagos, Nigeria, 2005

O projecto Head Above Water é um contínuo de cartões-postais que já te levaram a Kabul, Kosovo, Lagos, Hiroshima, Cuba, entre outros países, e que testemunham a história e a vida de pessoas anónimas. Qual a próxima etapa desta viagem?

Irei muito brevemente ao Vietname, para dar a palavra às pessoas, aos seus problemas e aos seus sonhos, tal como em todos os lugares de morte e beleza que fazem parte deste projecto. Aquilo que faço é depois remeter os cartões-postais com as suas mensagens para o meu endereço em Paris. Comecei este projecto em 2001, e impressiono-me sempre com os fragmentos de vida daquelas pessoas.

Entrevista publicada previamente na revista Dardo