Terras de árvores de nome cantado

Antes de ponderar sobre o nascimento de Maria Eugénia Leite Nunes como sujeito colonial, entremos passado adentro por terras de encostas suaves que acolhem as poeiras do Kalahari, depositando-as na areia. Tinjamos a mente de ocras alaranjadas de morros das formigas salalé que, reaproveitados pela população, são usados na construção de casas de blocos (Mendelson & Weber, 2015). Imaginemos o contraste de mantos amarelos serpenteados de águas líquidas das chanas do leste e verdes de florestas onde cada árvore tem um nome «cantado»: mussixi, mumanga, muvuva, mussamba, mucuve. Terras que produzem madeiras valiosas e dão abrigo aos cortiços de abelhas que produzem uma doce riqueza: o famoso mel matambi do Moxico (E&M, 2019). Mais a sul - fazendo fronteira com as províncias do Bié e do Kuando Kubango - encontramos pastagens e zonas pantanosas de vegetação herbácea latifoliada e arbustos.

Rio Luconha, Luchazes, Moxico

Rio Luconha, Luchazes, Moxico

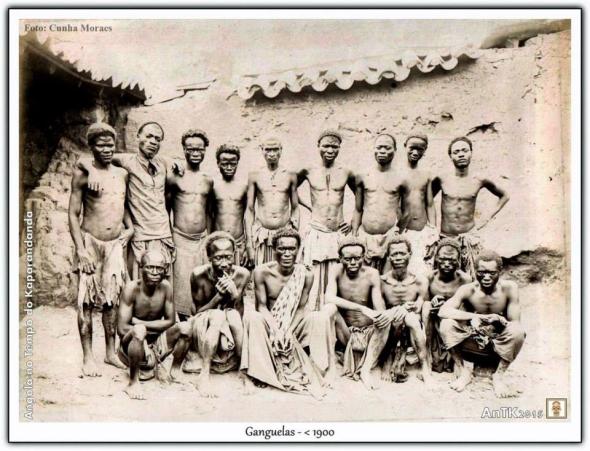

Nestas paragens de verde, ocra, laranja e azul nasceu uma menina, mais precisamente em Tempué, no que era a circunscrição de Luchazes. A vilazinha colonial Tempué passou recentemente a cidade e Luchazes foi renomeado como Alto-Cuito. Falando à imprensa em 2016, o antigo ministro angolano da administração do território Bornito de Sousa explicou que houve necessidade de se substituírem os nomes de dois distritos do Moxico, Luchazes e Mbundas, por terem conotações «tribais» (NJ, 2016). Ironicamente, há referências históricas às tribos Luchazes e Mbunda que nos chegam de 1916-1917, quando as chefias dos povos Mbundas, Quiocos, Luchazes, Luimbes (Ganguelas norte-ocidentais) e Cuanhamas, se revoltaram contra comerciantes brancos e mestiços e os seus servidores (Ovimbundu) devido aos abusos praticados na recolha de impostos (Pélissier, 2006). A insurreição estendeu-se até abril de 1917 e fracassou por falta de entendimento entre os chefes Mbundas, Quiocos e Luchazes, mas também por falta de pólvora, resultando no êxodo dos Luchazes e dos Mbundas para a atual Zâmbia. O historiador ressalta que “As represálias deixaram uma lembrança pungente nestes refugiados, que, cerca de três gerações após os factos, conservaram em Lusaca [capital da Zâmbia] a memória viva da Angola pré-colonial e desta guerra de 1916-1917”, conjeturando igualmente que cinquenta anos mais tarde, a partir de 1966, os combatentes nacionalistas que tentavam entrar pelas fronteiras do leste provavelmente teriam nas suas fileiras descendentes dos vencidos da revolta de 1916-1917 (Pélissier, 2006, pp. 378-379).

Ganguelas, 1900

Ganguelas, 1900

Esta revolta, violentamente suprimida, permaneceria acesa na memória dos povos da região nas décadas seguintes, e poderia ter sido motivada pelo declínio de algum proveito da venda de borracha produzida e vendida a preços exíguos pelas populações locais. Na primeira década do século XX chegavam à Catumbela, no litoral, caravanas provenientes do Moxico para vender borracha. Vinte anos depois, a exportação da borracha angolana teria duas quedas, uma entre 1912-1919 (onde se insere a revolta «tribal» mencionada) e outra, entre 1920-1932, até não haver qualquer exportação registada no ano 1932 (Santos, 2012). A diminuição da renda local da venda de borracha e a imposição do «imposto da cubata» ou «de palhota» a partir de 1906, agravou a situação dos povos locais. Estes impostos, também conhecido como “imposto indígena”, era um tributo imposto durante o período colonial em Angola, que visava gerar receita para a administração colonial e forçar a população local a integrar-se na economia colonial, muitas vezes através do trabalho forçado.

Borracha do Moxico trazida a Catumbela, 1903

Borracha do Moxico trazida a Catumbela, 1903

Outra referência histórica a Luchazes e ao «controlo sob a mão-de-obra local» está associada à criação em 1912 da empresa de prospeção de diamantes, a Companhia de Pesquisas Mineiras de Angola (PEMA) nas Lundas, província a norte de Moxico. Em 1917 a PEMA passou a chamar-se Diamang – Companhia de Diamantes de Angola, a maior empresa do império português que deixou um legado de segregação racial, violência sexual e trabalho forçado durante mais de meio século. Muita da mão de obra para a Diamang provinha das províncias do Moxico e do Bié. As dificuldades de recrutamento de trabalhadores são discutidas em epístola por um administrador delegado da Diamang e um engenheiro consultor em 1926, aqui citada por Tavares (2009):

“A meu ver, o problema da mão-de-obra para as nossas explorações tem que ser resolvido por uma activa propaganda das vantagens que a Companhia oferece aos indígenas não só dentro do distrito, mas, e sobretudo, fora dele, nos distritos do Moxico, Bié, Luchazes e Benguela, onde se encontra gente fisicamente bem constituída, de natureza relativamente progressiva, e a quem o trabalho não repugna, quando lhe proporciona vantagens apreciáveis. E, se os indígenas recrutados n’esses distritos forem acompanhados como já agora está sucedendo por mulheres e crianças tanto melhor […]” (Tavares, 2009, p. 202).

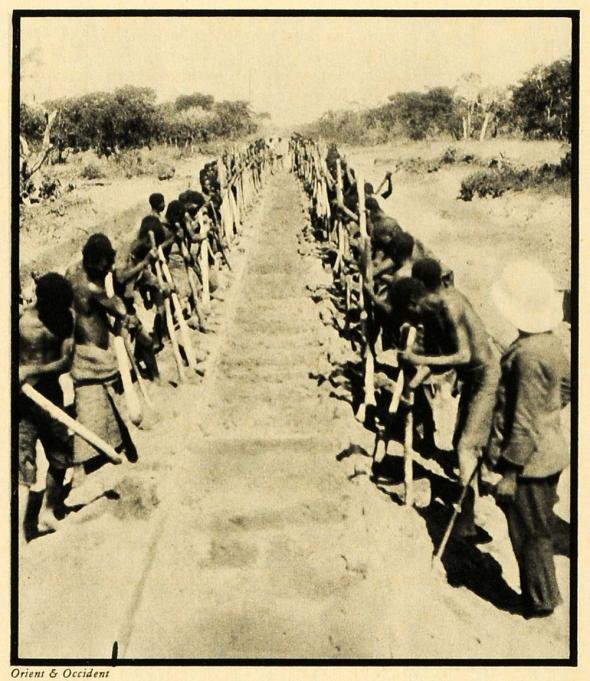

Onze anos depois da revolta acima mencionada, em 1928, nascia em Tempué na circunscrição de Luchazes uma menina batizada e registada com o nome de Maria Eugénia Leite Nunes conforme o apelido do pai. Ele fora colocado na década vinte do século passado como chefe de posto nesse distrito a sul de Moxico. O chefe de posto exercia teoricamente uma autoridade alargada, com competências administrativas, policiais, sanitárias, fiscais, estatísticas, geográficas, cadastrais, notariais e judiciais. As suas obrigações abrangiam igualmente o recenseamento, crucial desde a introdução dos contratos de trabalho; a cobrança de impostos e resolução de contendas, esperando-se dele também o controlo da mão-de-obra «indígena». Os administradores coloniais detinham - embora a custo - o poder político, o aparato jurídico e administrativo, assim como os recursos económicos e a implementação do regime de trabalho forçado, eufemisticamente chamado «controlo sob a mão-de-obra local» (Castelo & Melo, 2006). Assim, uma das funções do chefe de posto Leite Nunes, colocado em Tempué, seria a de «recrutar» homens, mulheres e quem sabe crianças. O negócio da borracha moribundo e os últimos revoltosos submetidos, abria-se, com a conclusão da construção em 1928 do Caminho de Ferro de Benguela (CBF) até à fronteira com o antigo Congo, uma nova fase de exploração do leste de Angola sob confluência de interesses coloniais internacionais.

Assentamento da linha, Lobito, Katanga, trabalho forçado, 1931

Assentamento da linha, Lobito, Katanga, trabalho forçado, 1931

A «condição colonial»

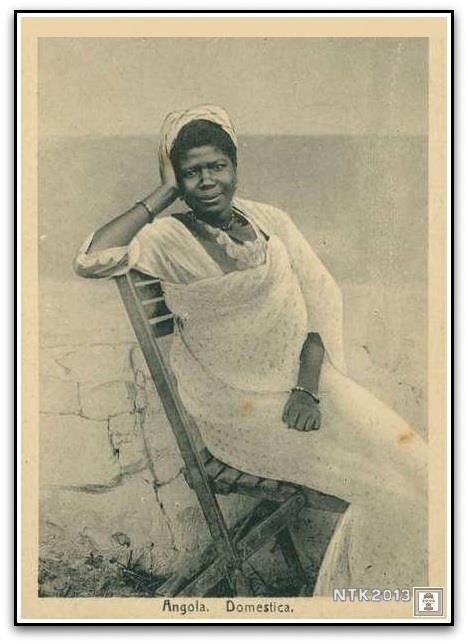

A permanência de Leite Nunes em Tempué resultou no nascimento de Maria Eugénia Leite Nunes. O nome da mãe da menina? Ana Kaimba. Idade? Não sabemos. A sua ocupação era “doméstica”, como indica Maria Eugénia numa entrevista (Cruz, 2010). Não sabemos igualmente, por enquanto, a sua comunidade de pertença. Os povos predominantes da região eram os Quiocos e os Ganguelas, para além de Ovimbundus. Assente está que o nascimento da menina foi antecedido pelo primordial dos atos, o ato carnal entre um homem e uma mulher. Ele, chefe de posto e ela, uma mulher local. O futuro da menina, filha de pai português branco e de mãe angolana negra, por mais privilegiadas que fossem as circunstâncias do seu nascimento, a sua vida até à independência de Angola estaria sujeita à «condição colonial», definida como a situação em que um território se encontra sob o domínio político e económico de outro país, condicionando toda a sua vivência na multitude, inseparável das relações de poder ancoradas no específico processo histórico que as gerou. A menina era mestiça e a sua educação e socialização viriam ocorrer num contexto europeu (português), mas o contexto africano (impressões primordiais, línguas e costumes locais), haveria de deixar marcas indeléveis. Ao mesmo tempo que sendo filha de um chefe de posto português, a menina haveria de ter acesso a oportunidades de educação e mobilidade social, não obstante possíveis restrições e discriminação advindas da «situação colonial», entendida como as dinâmicas das relações sociais, culturais e económicas estabelecidas no contexto de dominação colonial. Assim, a «condição colonial», encerra em si também o antinómico da experiência colonial, ou seja, o conjunto de práticas e consequências desse poder.

Estávamos nos finais dos anos 20 do século passado. Um período em que os portugueses, e outros europeus, tinham pouco conhecimento sobre as sociedades tradicionais africanas (Antunes & Rodrigues, 2011, p. 42). No exercício das suas funções, Leite Nunes terá tido a necessidade pessoal de compreender e definir a sua relação com os colonizados, ao mesmo tempo que se adaptava ao território e aos seus habitantes. Assim, não esquecendo que ele era, à partida, o representante de um sistema de exploração económica e de dominação política que pretendia moldar o modo de perceção do mundo e de enquadramento da vida social, e que não descuraria da violência física, moral e psicológica explícita nas ações de subjugação sociopolítica e económica para a extração de recursos naturais, este sistema pretendia alcançar os domínios mais insólitos das práticas quotidianas e os mais recônditos cantos da vida social, mas nem sempre o conseguia. Por esta razão, há que ter sempre em conta a complexidade das bases sobre as quais se sustentam práticas de dominação. A realidade com que os agentes do poder colonial lidavam era extremamente plural e com contornos pouco definidos. Mesmo a categoria «europeu» abarcava uma multiplicidade de atores, entre administradores, missionários, colonos (pobres), homens de negócios e militares, com agendas díspares e relações conflituosas —defendendo interesses desiguais entre si. Por fim, estavam todos envolvidos em situações de encontros intersociais marcados por trânsitos de naturezas diversas. Os contatos e as trocas que os acompanhavam davam origem a uma dinâmica social complexa, produtora de hibridismos, misturas, apropriações e aproximações. Em virtude disso, categorias como “«civilizado», «assimilado», «moderno» e «tradicional» acabavam por ser uma simplificação instrumental, de modo a distinguir e hierarquizar (Dias & Braz, 2015). O cenário macro, por si, complexo, ao subdividir-se no micro das vivências do dia-a-dia de colonos, naturais e nativos, e inerentes hierarquias sublimadas, seriam frequentemente contrariadas por tensões geradas na irrecusável capacidade de agenciamento dos africanos. Assim, o quanto nos é possível alinhavar a realidade passada, haveriam de se tentar experimentações que habitassem margens contíguas, evitando a todo o custo «visões antagonistas derivadas de afunilamentos analíticos» que, conforme apontado por Curto (2023, p. 162), se tornaram quase norma no discurso público, em que, por um lado, uns defendem argumentos que procuram “a todo o custo prolongar o carácter excecional de um império colonial”, ou seja, a visão de “um mundo que o português criou, lusotropical, miscigenado, plástico e híbrido”; e por outro, representações que “denunciam constantemente as práticas de violência, de exploração, de racismo”, marcas indissolúveis do império colonial. O paradoxo é habitar simultaneamente duas ou mais margens e tentar encontrar o ponto de equilíbrio entre dois discursos adversos e dominantes: por um lado, as representações hegemónicas do período colonial e, por outro, as caraterizações anticoloniais, ambas com lastros ainda bem acesos no presente.

Creio que no escrever e reescrever, expurgando o musgo e as espontâneas rasuras do tempo desde quando ainda se escrevia em quadros de ardósia, a realidade que foi colonial na sua plenitude está condenada a ser memória de cor sépia, não obstante o avivamento nos arquivos, os veios de sapiência e ajustes ideológicos ou emocionais, conforto de lutos e perdas, é algures num cemitério memorial onde se reconstroem as casas abandonadas do passado (e chorai, pois, estão inexoravelmente delapidadas). Assim, fico-me pela memória colonial do insolúvel, da última palavra até agora não escrita, anuindo que a cada pergunta, as respostas albergam contradições compostas de inclusões e exclusões. É por esse caminho que vou quando reflito sobre o começo de vida de Maria Eugénia Leite Nunes. Um pai branco e uma mãe negra, o leste de Angola como berço, e conjunturas circunstanciais a partir do seu nascimento - quase cem anos atrás – e a conjura da «condição colonial». Esse condicionamento «totalizante» velejava na ideia de que África era o «outro» oposto da ideia da Europa e, mais do que a representação da divisão entre dois continentes, o termo implicava a divisão entre duas classes de pessoas: europeus e africanos, colonizadores e colonizados, brancos e negros (e nada no meio). O regime colonial sustentava uma gramática de distinções que, inserida no mundo dos colonizados, entraria nas suas próprias autoconstruções e afetaria o modo como estes incorporariam as suas identidades. No entanto a realidade plena de idiossincrasias e tensões entre colonizadores e colonizados ela própria definiria a «situação colonial» principalmente daqueles habitantes das áreas mais remotas do interior de Angola. Nestes três seres representantes díspares do mundo colonial, Maria Eugénia, Francisco Leite Nunes e Ana Kaimba, se faz o esboço de uma realidade de pretensa hegemonia totalizante representada pela «condição colonial», que se apresenta ténue, pois cada um deles terá respondido no decorrer da sua vida a pressões exercidas por vários campos de força internos e externos; fossem estas pressões de natureza psicológica, políticas ou morais, e daí advindos valores normativos.

Mas comecemos pela pressão exercida nos donos das terras, entre estas, as terras de nomes de árvores cantados.

A ocupação da terra

Um aspeto realçado na historiografia mais recente aponta para o facto de que, nos relatos de viagens de europeus a terras africanas no século XIX, sobressaem descrições sobre o modo como os poderes africanos se mostravam atentos à gestão dos seus próprios interesses, ou seja, os negócios e as redes de comércio, bem como o seu modo de organização sociopolítica. Neste contexto, Angola no século XIX estaria já envolvida num processo de modernização com base num grande dinamismo comercial interno (Curto, 2023, p. 28). Porém, após os traçados a régua e esquadro em Berlim de 1884-5, que demarcaram o advento do colonialismo moderno e a ocupação efetiva dos territórios africanos por potências europeias, ocorreu uma “desestruturação social e cultural” das sociedades africanas e a dissolução, pacífica ou pela força, do poder tradicional (Venâncio, 1992, pp. 53-54). No período anterior existira uma certa tolerância à ingerência portuguesa, ou de outros europeus, nos negócios regionais africanos, conseguida através de presentes, aguardente, armas e afins, ocasionando laços de interesses recíprocos que atenuavam a intransigência da autoridade exercida pelos potentados locais. Contudo, e face à nova situação introduzida pela remodelação dos métodos de ocupação, a colonização portuguesa em Angola opunha-se a qualquer forma de tolerância à autonomia indígena e aos seus interesses. Porém, existindo uma carência de efetivos humanos para exercer a autoridade colonial, de modo a concretizar a ocupação efetiva do território, a ocupação colonial fazia-se «aos arrancos» (Oliveira, 2009, pp. 9-10); mas sempre incrementalmente acompanhada de violência e eliminação progressiva dos poderes tradicionais locais. E, no entanto, pelo menos até ao início do século XX, alguns grupos populacionais do leste de Angola ainda teriam conseguido ficar fora do alcance da administração colonial (Dias J. , 2003).

O efeito das diversas campanhas de pacificação e a violência exercida para subjugar as populações locais e usurpar o direito de autoridade africana, não podia ser negado e dá origem à seguinte reflexão na imprensa regional portuguesa dos anos 30 do século passado:

“Submetidas as tribos dos naturais - as que mais direito têm à revolta - o esforço lusitano tem muito em que se empenhar […] Nos séculos 17, 18 e 19 os governadores do território viram o diabo feito vaca para jugularem as rebeliões dos chefes e povos indígenas. Os «sobas» eram, do seu natural temperamento, traiçoeiros - ou antes, difíceis de dominar por sentirem na alma, aquele instinto justo e humano, de não aceitarem as imposições, as vassalagens impostas por outros […] Batidos pelo ferro e pelo fogo os indígenas submetem-se, acabrunham-se e no silêncio das noites africanas, na miséria das cubatas, eles perguntarão - quantas vezes?! - com que direito são escorraçados, destituídos dos seus poderes os chefes, incendiadas as «sanzalas», violentadas as suas mulheres?” (Pereira S. G., 1931, p. 194) .

Este pode ser um esboço generalizado do cenário que Francisco Leite Nunes terá encontrado no leste de Angola quando assume o posto de funcionário público. Cerrada a fase de transição da 1ª República (1910-1926), engendrava-se em Angola e restantes colónias a reafirmação pura e dura da desigualdade socioeconómica, política e étnica.

O chefe de posto e o Estado colonial

De modo a tornar-se funcionário colonial, o pai de Maria Eugénia terá - plausivelmente - passado pela Escola Colonial, ativa de 1906 a 1930, (mais tarde transformada no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos). Em 1919, foram acrescentadas ao plano de curso matérias como: Direito Aduaneiro Colonial; Estatística; Regime Económico das Colónias, Produções e Mercados, entre outras. Era uma nova fase de «efervescência colonial» e procurava-se dotar os futuros quadros administrativos de um conjunto de saberes mínimos que promovessem o reforço da ocupação das colónias e lhes permitisse incrementar a mobilização da força de trabalho das populações locais. Com o objetivo de incrementar a frequência do curso, ofereciam-se vantagens aos que o concluíssem, entre as quais, a metade das vagas dos quadros coloniais nas repartições que compunham o Ministério das Colónias. De igual modo, projetada a execução da designada «colonização direta», esta estabelecia um conjunto de medidas que promoviam a fixação de funcionários públicos com as suas famílias, tendo Norton de Matos procurado «aliciá-los» através do aumento de vencimento e de outros benefícios adicionais, tais como abonos de viagem e construção de habitação (Antunes & Rodrigues, 2011). A maior preocupação a nível da metrópole era a de dotar o funcionário do Estado colonial de um saber que o tornasse capaz de garantir uma organização de serviços para angariar mão-de-obra nativa a custos irrisórios, ou pelo menos compatíveis com a média das cotações dos produtos produzidos nas colónias (Curto, 2023, p. 113). Tal preocupação administrativa, aliada ao uso da força ou coação (in)voluntária da população local, deu origem a admoestações da Sociedade das Nações e à criação da Comissão Temporária de Escravatura (1922), que procurava proibir o trabalho forçado e não permitir situações análogas à da escravatura, inquéritos que prosseguiram nos anos 30 e 40 do século passado (Antunes & Rodrigues, 2011, p. 42).

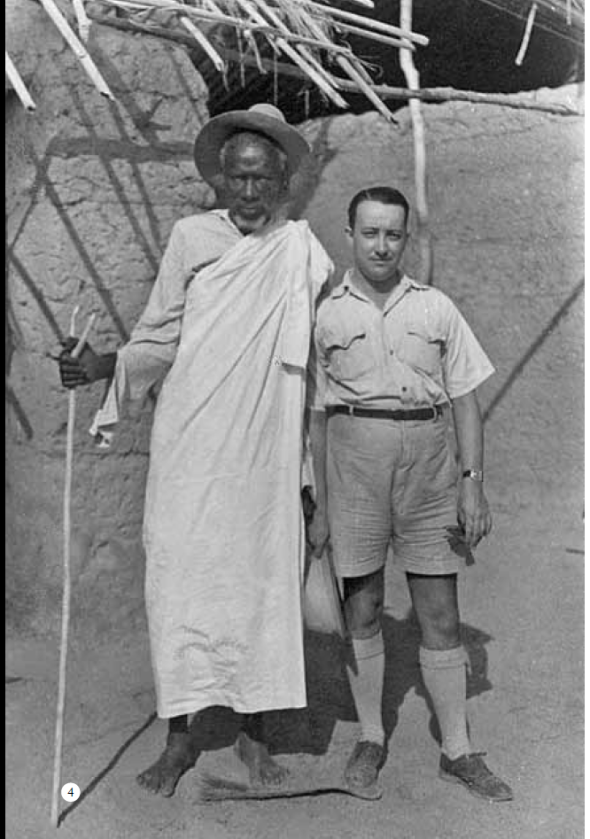

Soba e Chefe de Posto

Soba e Chefe de Posto

Eis, assim, de novo um enquadramento geral do cenário em que Francisco Leite Nunes teria operado como chefe de posto. Neste cenário, Leite Nunes não estaria cego, surdo e mudo às mensagens dos propagandistas da ideologia colonial da época, que articulavam com afã um corpo de ideias-base para justificar a relação colonial de subordinação, reafirmando a negação do nativo, ao mesmo tempo que valorizavam a ideia da nobre índole do colonizador. A negação do nativo era um imperativo da Consciência Nacional. Neste contexto era mister reafirmar a imaterialidade do indígena e a sua imagem de primitivo e inútil, justificando a sua debilidade; a imagem do bom indígena ao serviço do exército colonial; as imagens do indígena exótico na literatura colonial; as imagens da sexualidade anormal dos indígenas, incluindo o seu vestuário, (ou a falta deste na mulher indígena). Tudo que justificasse uma imagem do indígena consciente da sua inferioridade (Moutinho, 2000). No âmbito da sua função, com ou sem passagem pela Escola Colonial, nele tinham sido investidos os parâmetros teóricos da construção de uma categoria social — essencial - na definição da dicotomia fundamental entre colonizador e colonizado. Ele representava o poder colonial nas suas vertentes política, jurídica e administrativa, agrupadas em áreas administradas por autoridades tradicionais locais, que por seu turno geriam a contradição da sua subjugação, não poucas vezes, com velados sentimentos de sublevação. O sucesso do empreendimento colonial dependia da manutenção de uma perceção de um mundo fundado em relações de identidade, devidamente valorizadas e definidas pelo status de cada pessoa na nova estrutura forjada pelo colonialismo. O colonizador e o colonizado eram duas classes em oposição cuidadosamente fabricadas (mas que poderiam ser desmoronadas).

A «situação colonial»

Coloquemos agora na narrativa - em colchetes – uma breve leitura de imagens vivas do tempo morto. Para tal, observemos a fotografia que adorna a capa do artigo: A Escola Colonial e a formação de uma “elite dirigente” do ex-Ultramar Português (1906-1930) (Antunes & Rodrigues, 2011, p. 40). Nesta observamos um homem negro. Assumidamente um «soba», pelo porte altivo. Os cabelos grisalhos emergem do chapéu de feltro. O seu semblante é digno e firme. Veste uma camisa desajustada e, por cima, cobre-lhe o corpo quase até aos pés um tecido branco atado nas pontas no ombro esquerdo. Os pés largos estão descalços. Na mão direita uma vara de madeira fina. Ao seu lado, o «administrador colonial» tem a cabeleira rente e untada de vaselina, separada por um risco no couro cabeludo do lado direito. Assoma-lhe no semblante um vago sorriso de complacente satisfação. Veste uma camisa branca ou bege de linho ou algodão, calções curtos até os joelhos, de onde despontam meias de cor aparentemente bege, em tom semelhante ao dos calções. Os sapatos dão ar de surrados e sujos. Na mão direita descaída ao longo do corpo, o famoso «capacete colonial» e na outra mão tem um relógio de pulso. Pela claridade intensa do branco na foto e os olhos semicerrados do administrador colonial, o relógio apontaria para a hora mais quente do dia. A fotografia já é aqui instrumento ideológico e tem o papel importante de criação de uma imagem de organização do mundo colonial.

A imagem acima descrita remonta ao começo do século XX e é diferente de descrições já em meados do mesmo século, de um soba fotografado e descrito como “pobre soba carnavalesco” (Curto, 2023, p. 170). Na primeira imagem discutida, ainda sobrava ao soba uma réstia de discreta dignidade. Na segunda descrição de um momento fotografado nos anos 50, o soba-príncipe foi despido de toda a sua dignidade. Exploradores alemães no interior de Angola no início do século XX descrevem igualmente a ambiguidade do poder dos «príncipes» que observam:

“Os príncipes transformaram-se em lastimáveis chefes de aldeia e, ao que parece, os mais poderosos governantes de outrora, são os que actualmente têm menos autoridade. Ao que parece! Isto porque, embora o governo português tenha destruído tudo aquilo que inicialmente conferia um poder efectivo aos príncipes, estes ainda possuem um grau de autoridade surpreendente, derivado da tradição e da reputação que tinham no passado. Trata-se, contudo, de uma autoridade platónica, respeitada apenas pela população, já que o poder se encontra nas mãos do chefe de posto ou nomeadamente nas dos “miata” (sing. mwata =chefe), os representantes por ele nomeados.” (Heintze, 2010, p. 146)

Não sabemos se Francisco Leite Nunes se deixou fotografar lado a lado de autoridades tradicionais. Imaginemos que uma vez no terreno, ter-se-ia deparado com as contradições e insuficiências do poder colonial. Certamente poderá ter atuado com «brutalidade e injustiça» no cumprimento dos seus «deveres», fazendo jus ao espírito da época. Assumamos, porém, que o isolamento, a precariedade material, a hostilidade da população local e anotadas complicações no exercício das suas obrigações nessas primeiras décadas do século, fizessem com que ele, pragmaticamente, se apercebesse de que “impor pela força a autoridade era condição sine qua non para uma vida passada a ser odiado sem necessidade” (Oliveira, 2009, p. 35). Certo é que teve uma filha com uma mulher negra em 1928, o que poderia ter sido uma consequência do isolamento a que estava votado em Terras de Fim do Mundo. Não sabemos se nos seus primeiros anos de vida a menina cresceu no quimbo com a mãe ou com o pai. Sabemos que um dia, este funcionário público postado nas longínquas terras do Moxico, acordou nas primeiras horas da manhã, e levou a filha de quatro anos de idade para uma longa viagem. Era tenra a idade da menina quando deixou o serpenteado do rio Luconha e as pastagens pantanosas de Luchazes.

Estação do Lobito, anos 1930

Estação do Lobito, anos 1930

Esta seria a primeira Grande Viagem de Maria Eugénia. Pai e filha viajaram de Tempué, supostamente até à estação de comboio de Munhango, uma distância de cerca de 100 km de má estrada, a pé ou quem sabe de tipóia ainda em uso nesse tempo, para de comboio percorreram os 844 quilómetros que os separavam de Benguela-Lobito. Que imagem teria a mítica estação de Munhango no ano de 1932? O escritor Agualusa parece saber:

“Nos anos trinta do século passado, o pequeno edifício da estação dos caminhos -de -ferro, na vila de Munhango, estava pintado de um amarelo intenso e melancólico, como se o iluminasse por todos os lados um perpétuo poente. Ao olhar para ele, fosse qual fosse a hora, os viajantes experimentavam uma saudade fantasma. Sabiam que nunca antes tinham estado ali. Todavia, doía-lhes na alma a tristeza do lugar. Quase todos deixavam a vila com a sensação de estarem abandonando alguma coisa de si próprios. Anos mais tarde, muitos ainda sorririam – um sorriso um pouco triste – quando por acaso recordassem a rápida passagem por Munhango: «Ah, aquela estação lá no interior de Angola, tão bonita! Como se chamava?»” (Agualusa, 2011, p. 14)

No Lobito, pai e filha embarcaram, supostamente, num dos paquetes da Companhia Nacional de Navegação rumo a Lisboa, pelo mar. No (antigo) regulamento do Caminho de Ferro de Benguela-Lobito consta: “Não se transportam passageiros indígenas, exceto como creados, e isso apenas quando haja acomodação” (Williams & Machado, 1928, p. 64). Os paquetes da Companhia Nacional de Navegação tinham restrições semelhantes.

https://www.buala.org/sites/default/files/imagecache/full/2025/07/cuemba..." alt="Cuemba passageiro, 1930

" width="590" height="479" />

Decorria o ano de 1932 e o funcionário público colonial, Francisco Leite Nunes, fazia-se acompanhar por uma menina mestiça numa viagem à metrópole. De que forma seria esta situação encarada naquele tempo? Era uma normalidade aceite pela exceção? Eis, pois, uma «situação colonial» que ultrapassava a «condição colonial» pela experiência dos tempos conturbados ainda por vir.

Leite Nunes aproveitava a sua licença graciosa para levar a filha para Lisboa, deixando-a com a sua irmã que vivia em Campolide, Lisboa. Maria Eugénia permaneceu em Lisboa entre 1932 e 1947 em casa dos tios paternos até completar a sua educação. O quão apartadas ficariam as fronteiras da vivência entre filha e pai? Este último contrai matrimónio alguns anos depois com uma «senhora branca» da sociedade colonial, permanecendo no leste como funcionário público. Maria Eugénia recorda que nos quinze anos que viveu em Lisboa, somente via o pai de quatro em quatro anos por ocasião do seu direito a licença graciosa como funcionário público (Cruz, 2010). Sendo ela agora uma das «enviadas» para estudar na metrópole, quantas vezes entrariam nos sonhos da menina as cores das florestas com árvores de nome cantado?

Referências

Antunes, L. F., & Rodrigues, V. L. (2011). A Escola Colonial e a formação de uma “elite dirigente” do ex-ultrmar Português (1906-1930). Africana Studia_Revista Internacional de Estudos Africanos(17), pp. 41-49.

Castelo, C., & Melo, D. (2006). Autobiografia da Angola Colonial: Memórias da Mulher dum Chefe de Posto (1945-1975). (Lusotopie, Ed.) Périphéries des villes, périphéries du monde, XIII, pp. 95-115. Obtido de https://journals.openedition.org/lusotopie/1329

Cruz, M. E. (31 de julho de 2010). Entrevista a Maria Eugénia da Cruz . (P. Lara, Entrevistador) Associação Tchiweka de Documentação (ATD. Obtido de https://www.tchiweka.org/audiovisuais/9573001012

Curto, D. R. (2023). O Colonialismo Português em África- De Livingstone a Luandino. Lisboa: Edições 70.

Dias, J. (2003). Caçadores, Artesãos, Comerciantes, Guerreiros: os Cokwe em perspectiva histórica. A Antropologia dos Tshokwe e Povos Aparentados. Colóquio em homenagem a Marie -Louise Bastian (Porto-1999). Faculdade de Letras do Porto.

Dias, W. T., & Braz, J. (2015). O colonialismo em África e seus legados: classificação e poder no ordenamento da vida social. Anuário Antropológico, 40(2), pp. 9-22. doi:https://doi.org/10.4000/aa.1371

E&M, R. (4 de Outubro de 2019). Moxico. Paisagens que contam História. Economia & Mercado. Obtido em 12 de dezembro de 2024, de https://www.economiaemercado.com/artigo/moxico-paisagens-que-contam-hist...

Heintze, B. (2010). Exploradores Alemães em Angola (1611-1954): Apropriações Etnográficas entre Comércio de Escravos, Colonialismo e Ciência. (R. Coelho-Brandes, & M. Santos, Trads.) Frankfurt: Verlag Otto Lembeck. Obtido em 22 de Julho de 2025, de www.frobenius-institut.de, heintze@em.uni-frankfurt.de

Macedo, J. d. (1910). Autonomia de Angola: Estudo de administração colonial. (C. d.-E. Tropical, Ed.) Lisboa: Edição de Autor.

Mendelson, J., & Weber. (2015). Atlas e Perfil do Moxico, Angola. Research & Information Services of Namibia, Windoek.

Moutinho, M. (2000). O indígena no pensamento colonial Português - 1895-1961. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.

Neto, M. d. (2010). A República no seu estado colonial: combater a escravatura, estabelecer o indigenato. Ler História (59), pp. 205-225. doi:10.4000/lerhistoria.1391

NJ. (21 de April de 2016). Moxicoe Kuando Kubango vão dar origem a cinco novas províncias. Novo Jornal (NJ). Obtido em 25 de Julho de 2025, de https://novojornal.co.ao/sociedade/detalhe/moxico-e-kuando-kubango-vao-d...

Oliveira, J. C. (fevereiro/março de 2009). Os Zombo na tradição, na colônia e na independência (I Parte). Revista Militar. Obtido em 6 de Fevereiro de 2025, de https://www.revistamilitar.pt/artigo/464#

Pélissier, R. (2006). A Campanhas Coloniais de Portugal (1844-1941). Lisboa: Editorial Esstampa.

Pereira, S. G. (1931). Angola. Consolidação da conquista- a organização - primeiros trabalhos para a organização administrativa. Em C. A. (org.), Angola na Imprensa Portuguesa: Figueiró dos Vinhos, Leiria e Pombal (1931-2000) (pp. 194-197). Europress.

Pereira, T. M. (2 de agosto de 2017). Fotografia e propaganda colonial. Notas sobre uma união de interesses na primeira década do Estado Novo. Comunicação Pública. Fotografia e Propaganda no Estado Novo Português, 12(23). doi:10.4000/cp.1966

Santos, M. (Outubro de 2012). Borracha e tecidos de algodão em Angola (1886-1932). O efeito renda. Revista Angolana de Sociologia, pp. 49-74.

Soromenho, C. (1979). Viragem. (C. V. Mundo, Ed.) Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora.

Tavares, A. P. (2009). História e Memória: Estudo sobre as Sociedades Lunda e Cokwe de Angola. Lisboa: Faculdade De Ciências Sociais E Humanas Departamento De Antropologia- Universidade Nova de Lisboa.

Venâncio, J. C. (1992). A busca de paradigma: Os movimentos emancipalistas em África. Anais Universitários III (pp. 51-74). Lagos: Centro de Estudos Gil Eanes.

Williams, R., & Machado, J. J. (1928). Caminho de Ferro de Benguela-Lobito. A mais curta estrada para a África Central. Notas sobre a construção deste caminho de ferro e o seu grande valor para o desenvolvimento da África do Sul e Central. Londres: Hudson & Kearns Ltda .