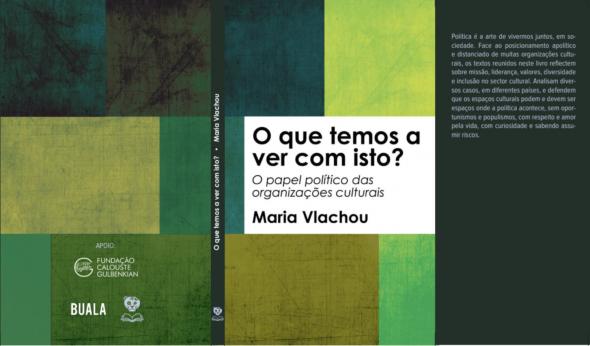

Pré-publicação: "O que é que temos a ver com isto? O papel político das organizações culturais"

Livro de Maria Vlachou, edição Tigre de Papel (colaboração BUALA), 2022

Excerto de “A curadoria do desconforto”

No verão passado, com o movimento Black Lives Matter (As vidas negras importam) a provocar um terramoto nos Estados Unidos da América e a despertar consciências um pouco por todo o mundo, o New York Times entrevistava Lonnie Bunch1, primeiro director do National Museum of African American History and Culture e, actualmente, primeiro secretário negro da Smithsonian. Bunch disse naquela entrevista que o papel das instituições culturais é fazer com que as pessoas se sintam à vontade com as nuances e a complexidade. Mais tarde, tive a oportunidade de o ouvir num debate organizado pelo Tropenmuseum de Amsterdão, em que disse que estamos todos ansiosamente à procura de respostas, desejando que o mundo seja preto ou branco. “Como podemos ajudar o nosso público a abraçar a ambiguidade? Ajudá-lo a sentir-se confortável com o debate e não apenas procurar respostas simples? Ajudá-lo a lidar com a complexidade e os tons de cinzento?”

Nas minhas leituras nos últimos tempos para a preparação de uma formação sobre os conceitos de “diversidade” e “inclusão”, e a sua aplicação no sector cultural, fui descobrindo a abertura de novos focos no trabalho de algumas organizações culturais estrangeiras. Estes traduzem-se em designações inspiradoras dos respectivos cargos, como: “direcção de diversidade”, “inclusão e mudança”, “estratégia e envolvimento aborígene” ou “direcção de pertença e inclusão”. Este é o reflexo da inquietação dessas organizações, uma inquietação que as torna mais conscientes do contexto no qual se inserem e das suas responsabilidades sociais e políticas. Cabe-nos ser “os curadores do desconforto”, comentou alguém num recente debate sobre descolonização, organizado pelo British Council, o ICOM UK e a Museums Association2.

A pergunta que surge de imediato é se as nossas organizações culturais – nós, profissionais que nelas ou para elas trabalhamos - estarão preparadas para isso. Porque antes de ajudarmos o público a lidar com a ambiguidade e as nuances, devemos olhar para dentro e encarar o nosso próprio desconforto. A “ofensiva de diversidade” deixa-nos desconcertados, irritados, põe em causa os nossos conhecimentos e autoridade, é uma ameaça ao nosso estatuto. Na maioria dos casos, procuramos também o conforto do nosso casulo, o mundo tal como sempre o conhecemos, dialogamos apenas com os pares que partilham das nossas opiniões e não revelamos qualquer inquietação em relação ao que está a acontecer à nossa volta. Há ainda profissionais da nossa área que se contentam com o conforto de uma suposta neutralidade. As palavras “diversidade” e “inclusão” surgem, mesmo assim, com alguma frequência no nosso discurso, mas não têm um efectivo impacto no nosso trabalho, nas perguntas que colocamos a nós próprios, na forma como avaliamos o que fazemos. São palavras bonitas, mas inspiram ainda pouca acção. No entanto, é preciso a mudança começar de dentro.

Depois, temos de olhar para fora: ganhar maior consciência do mundo que nos rodeia, do contexto no qual operamos; ter a coragem de nos envolvermos e de agirmos; a humildade de ouvir. Escrevo este texto a pensar nos habitantes da Póvoa de São Miguel, no concelho de Moura, Alentejo. A aldeia tem uma população de 20% de pessoas de etnia cigana, que viram recentemente os seus conterrâneos não-ciganos votar maioritariamente (41,23%) em André Ventura. Pela reportagem que li3, pode-se concluir que não existem problemas na comunidade. Mesmo assim, a população não-cigana sente-se incomodada, ameaçada, porque, por exemplo, os ciganos compram casas no centro da aldeia, têm muitos filhos e, claro, “vivem às nossas custas” (o slogan de André Ventura bem digerido).

Quem cuidará da ferida que se abriu – irracionalmente, por medo e com raiva - nessa comunidade? E de outras feridas, desencontros e incompreensões noutras comunidades? De que forma iremos combater as percepções que se sobrepõem aos factos, ajudar as pessoas a sentir-se à vontade com a complexidade, a encontrar felicidade no conhecimento, a encarar a diversidade como uma oportunidade e um desafio criativo, e não como uma ameaça?

As organizações culturais do país, fazendo parte de uma rede cultural e educativa mais ampla (que envolve também as escolas, os tribunais, os hospitais, as repartições públicas, as forças de segurança, os meios de comunicação social), têm uma responsabilidade em tudo isto. Entendem-na como tal? Ajudarão a cuidar do desconforto?

Artigo de opinião publicado no jornal Público a 6.2.2021.

Excerto de “O grande privilégio da vida pública”

O recente episódio de blackface numa escola de Matosinhos e a forma como foi comentado são mais um indicador da falta preocupante de espaços de encontro (não virtuais) para o diálogo. Muitos não perceberam o porquê das críticas de racismo a propósito de uma iniciativa que pretendia celebrar a diversidade cultural (de “países” como África, China e Brasil) e acusaram os próprios críticos de racismo e promoção do ódio. A troca de comentários na página de Facebook Blackface Portugal é reveladora da incompreensão, e mesmo da ignorância, em torno desta matéria4. Mas, podemos dizer que ficámos chocados ou surpreendidos? Não será essa uma realidade conhecida que, por muito que nos apeteça dizer “já deviam saber”, não lhe podemos virar as costas? Não podemos mesmo, porque continua a influenciar a educação, o pensamento e as noções que grande parte da nossa sociedade tem sobre esta matéria e várias outras. São estas noções que acabam por condicionar a liberdade de vários cidadãos e de perpetuar todos os tipos de racismo e, em certos casos, também a violência.

Este episódio deixou-me com uma grande dúvida que ainda não foi esclarecida: terá algum organismo do Estado (Ministério da Educação ou da Cultura, comissão responsável pelas políticas de cidadania e igualdade, etc.), associação, entidade cultural ou mesmo algum indivíduo (mãe, pai, activista) solicitado um encontro à referida escola e associação de pais no sentido de promover um diálogo sobre a controvérsia que se criou. As intervenções de Fernanda Câncio5 e de Ricardo Vita6 foram muito esclarecedoras, mas o que se faz em relação a quem não ouve TSF e não lê o Público? Tinha ficado com a mesma interrogação há mais ou menos um ano, quando os alunos do Grupo de Teatro da Nova foram apanhados de surpresa pelos ataques que receberam na véspera da estreia da peça “O Casaco”, devido ao cartaz do espectáculo que os apresentava com blackface. Terão aprendido ou compreendido algo graças à forma como foram atacados com adjectivos?

Colocada esta pergunta, tenho de fazer outra ainda: será que desejamos que haja lugares de encontro para o diálogo? Não estaremos a procurar o conforto da confirmação das nossas opiniões e noções, evitando espaços onde podemos ser confrontados por quem defende opiniões radicalmente contrárias? E quando estas opiniões são fundamentadas, sérias, expressas com paixão ou com sentimento de revolta, não nos apressamos a classificá-las como “agressivas” ou “violentas” e a colocá-las de lado?

Qual é a violência?

Publicado no blog Musing on Culture a 23.3.2019

Excerto de “Chama-se ‘liderança’”

Há uma incapacidade generalizada de fazer a distinção entre política e partidos, bem como de perceber que a política é feita tanto de declarações quanto de silêncios, de ações e de omissões. E que isto é sentido e compreendido por muitos cidadãos, tendo um impacto decisivo na natureza da relação que diferentes pessoas desenvolvem com organizações como os museus - ferramentas de poder que decidem o que deve ser lembrado e o que pode ser silenciado. Há uma necessidade de os museus serem liderados por pessoas conscientes e envolvidas no que se passa à sua volta; que possam ser humildes e corajosas; que tenham a capacidade de ouvir e de assumir riscos.

Isto torna-se particularmente relevante em Portugal, dias após o anúncio dos nomes dos novos directores de alguns museus nacionais. Ao contrário do que se esperava aquando da abertura do concurso internacional, não encontramos museólogos entre eles. Foi porque estes profissionais não responderam à chamada? Foi porque não conseguiram apresentar uma candidatura forte? Vários colegas (entre eles, alguns candidatos) já comentaram que o processo foi construído de uma forma que favorecia os já ‘iniciados’. Não sei, procurei informação sobre isto na altura. Mas, a julgar pelas primeiras entrevistas que surgiram na imprensa, não posso deixar de manifestar a minha preocupação pelo facto de, por exemplo, Santiago Matias, novo director do Panteão Nacional, ter optado por destacar que tem “muitas ideias para preparar iniciativas ao longo dos próximos anos”, com o objectivo de “incluir, o mais possível, setores da nossa sociedade que nem sempre estão muito abertos a visitar sítios como este monumento, nomeadamente os mais jovens”7. Se quisermos ver esta afirmação, um tanto banal, sob o prisma de um contexto mais amplo, o novo director diz-nos que tem uma visão bastante conservadora, “não só no sentido de que os monumentos como o Panteão são espaços da maior importância em termos de homenagem àqueles que lá estão, fisicamente, e através de memórias, mas também enquanto sítio de construção e de preservação da memória coletiva do país”. Acho a escolha de palavras inquietante, teremos de ver o que significam na prática. Mas pergunto-me: é esta a visão conservadora que os Portugueses merecem do director de um museu ou monumento em 2021? É esta visão que os membros do júri valorizaram e pensaram que serviria melhor a nossa sociedade, na sua plenitude?

Actualmente, no Reino Unido, existem grandes preocupações em relação à independência editorial dos museus, visto que o governo espera que eles “permaneçam imparciais e não fiquem presos por uma ‘minoria vocal’”8. Num encontro promovido pelo Ministério da Cultura britânico esta semana - que o Museums Journal define como “educado, mas controlado” (polite, but managed) -, ficou decidido que será formado um grupo de trabalho para desenvolver orientações sobre como pôr em prática a política governamental de “manter e explicar” sobre a história contestada.

Momentos como este - seja no Brasil, no Reino Unido, em Portugal, na Polónia e, aliás, em muitos outros países - exigem uma liderança forte no sector, uma liderança da qual ainda sentimos grande falta. Muitos entre nós não parecem aperceber-se desta ou não querem lidar. Perceber que temos um problema é o primeiro passo. Talvez o segundo possa ser perguntarmos a nós próprios: “Quais foram os dias mais importantes da nossa vida profissional?”.

Publicado no blog Musing on Culture a 28.2.2021.

LANÇAMENTOS

Lisboa

Biblioteca Palácio Galveias - 16 maio - 18h30. Apresentação por Luís Ferreira.

Évora

Centro de Arte e Cultura—Fundação Eugénio de Almeida - 25 maio - 18h. Apresentação por Ana Carvalho.

Ponta Delgada

Vaga-Espaço de Arte e Conhecimento - 1 junho - 18h30. Apresentação por Rachel Korman.

Porto

Cooperativa UNICEPE - 3 junho - 18h. Apresentação por Vânia Rodrigues.

- 1. https://www.nytimes.com/2020/07/02/business/smithsonian-lonnie-bunch-cor...

- 2. http://visualarts.britishcouncil.org/news/all-news/a-meeting-place-webin...

- 3. https://www.dn.pt/politica/sabemos-que-sao-fascistas-agora-que-votaram-v...

- 4. https://www.facebook.com/blackfaceportugal/posts/2461928004034822

- 5. https://www.tsf.pt/opiniao/racismo-dos-pequenitos-10673711.html

- 6. https://www.publico.pt/2019/03/17/sociedade/opiniao/blackface-escola-bas...

- 7. https://visao.sapo.pt/atualidade/cultura/2021-02-26-novo-diretor-do-pant...

- 8. https://www.museumsassociation.org/museums-journal/news/2021/02/polite-b...