São Tomé e Príncipe: querer dar-se a ver

Ainda salvei um mapa-múndi das limpezas do verão. Ao desenrolar esse grande retângulo de papel, quase coincidente com o seu centro geométrico, encontro o arquipélago de São Tomé e Príncipe (STP). No resguardo africano do golfo da Guiné, STP partilha as águas com uma curiosa boia chamada Ilha Nula, de soma zero nas coordenadas. A posição geográfica que ocupa parece atribuir-lhe uma caráter primordial. O que existiria ali antes da segunda metade do séc. XV? Que animais habitavam as ilhas? O que crescia na terra? Que frutos amadureciam nas árvores? Que som faziam quando embatiam no chão?

A 21 de dezembro de 1470, dia de São Tomé, aporta na ilha principal o navegador João de Santarém e, quase um mês depois, Pêro Escobar à ilha de Santo Antão, renomeada de Príncipe em 1502.

Os primeiros colonos em STP foram judeus empurrados para fora de Portugal que, aproveitando o solo vulcânico das ilhas, deram o primeiro embalo à agricultura. Durante praticamente um século, o cultivo do açúcar e, claro, o comércio esclavagista, tornaram-se os grandes emblemas da região.

No séc. XVII, com a forte concorrência do Brasil e as revoltas dos escravizados, o ciclo do açúcar terminou. De entre esses levantamentos, sobressai a revolta, a partir dos Angolares, liderada pelo Rei Amador1.

A exposição Laboratório do Atlântico – Arte Contemporânea de São Tomé e Príncipe, na Galeria de exposições da UCCLA - União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa até 11 de dezembro, coloca-nos perante o imaginário desse território.

Com os 50 anos da independência em pano de fundo, as peças expostas são o retrato de um país simultaneamente fora e dentro do tempo, um lugar cheio de possibilidade e fantasia mas ainda marcado pelo ferro do colonialismo.

Assim, entre o tom jovial, irónico e introspetivo, o observador reflete desdobrado em múltiplas direções.

À boleia de Ricardo Barbosa Vicente, co-curador da exposição juntamente com João Carlos Silva, não pudemos evitar confrontar-nos, logo à entrada, com a peça Neo Levitação III de Eduardo Malé.

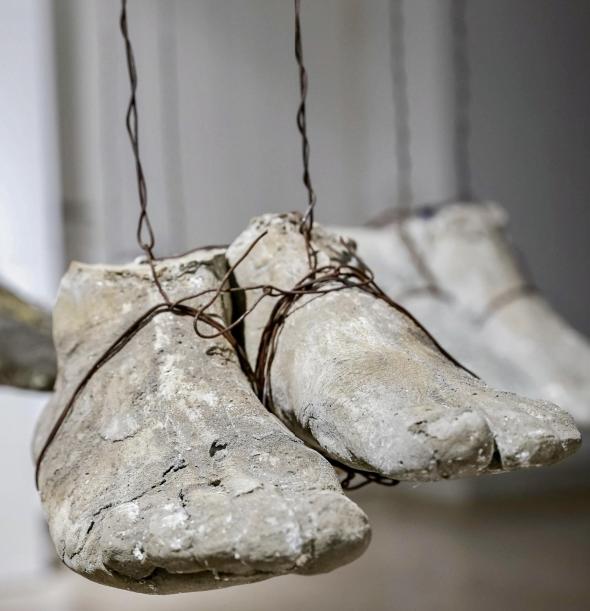

Um conjunto de quinze pares de pés moldados em betão (material bem conhecido do artista), com diferentes tamanhos e texturas, amarrados e suspensos por arame, sugerem a silhueta de um barco. Subitamente vêm-nos à memória representações antigas da escravatura ou da migração forçada de cabo-verdianos, a partir do séc. XIX, para trabalharem nas roças de STP. A contemporaneidade também está presente, ou não fossem, também estes, os pés dos “trolhas” nos estaleiros lisboetas, os pés dos migrantes em situação precária.

Eduardo Malé

Eduardo Malé

Na parede oposta, duas fotografias de José Chambel da série de 2016 intitulada Di Ké Mu – que, em forro, significa “da minha casa” – mostram um machim e uma vassoura contra o chão escuro.

Parte de um conjunto de seis objetos típicos das casas santomenses, remetem para a esfera doméstica e o seu tempo particular em que as coisas são passadas entre gerações. O registo fotográfico destes utensílios parece enquadrar-se num tipo de descrição semelhante ao da etnografia. Ao mesmo tempo, as imagens sem mais contexto, aliadas ao grão do preto e branco, têm um efeito abstratizante e carregam os objetos de um potencial muito para lá da sua dimensão funcional.

José Chambel

José Chambel

Em paralelo, ouve-se o poema Afroinsularidade, de Conceição Lima, vencedora ex-aequo do concurso Poems in Translation organizado pela Academia Americana de Poetas e pela revista Words Without Borders, em 2022.

Através das suas palavras, os objetos nas fotografias ganham o carácter de “armas”, não só porque são ferramentas da sobrevivência – e sobreviver é sempre um ato de resistência - mas também porque os povos se reinventam, fantasiam e reconstroem a partir dos objetos, das suas apropriações e hibridações.

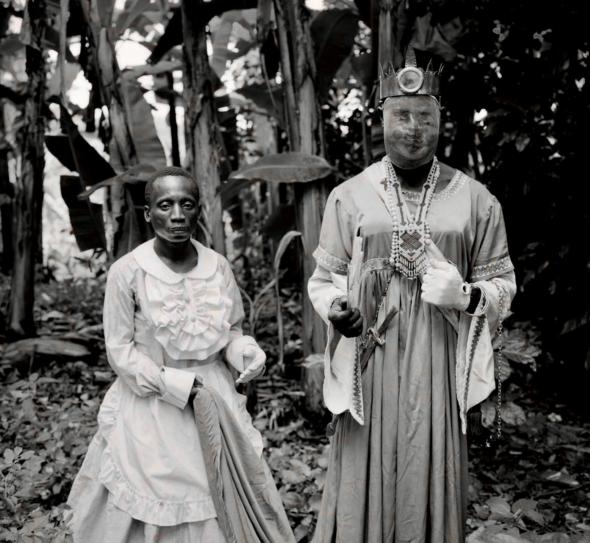

O sincretismo santomense tem a sua epítome no Tchiloli. Muito popular ainda hoje, essa forma tradicional de teatro, música e dança deriva do séc. XVI português. A sua patrimonialização pela UNESCO deverá ocorrer ainda durante o ano de 2025. “A Tragédia do Marquês de Mântua e do Imperador Carlos Magno” (nome original do Tchiloli) é típica da Ilha de São Tomé, ao passo que o “Auto da Floripes” é representado na Ilha do Príncipe. Vestidos pomposa e excentricamente, com máscaras esbranquiçadas, luvas e brilhos cortesãos, são tantos os atores quanto as personagens nestas apresentações que podem durar até oito horas, numa clareira de muitos espectadores de pé. É isso que nos mostram as três fotografias de Inês Gonçalves, captadas em 2008.

Inês Gonçalves

Inês Gonçalves

Na parede em frente, formando também um tríptico, surgem fotografias de estátuas “incisivas (e) arrogantes” como as que Conceição Lima descrevia no poema. Mas aqui, no trabalho (Re) Descobertos II de Olavo Amado, a pedra vestida em parte pelo colorido das capulanas perde o seu porte imperial.

Os dois trabalhos dialogam num dispositivo que se inverte e complementa: de um lado, o homem negro nos trajes do homem branco, representando uma farsa palaciana; do outro, representações de homens brancos vestidos como homens negros, simbolizam a ordem régia.

Para lá da feição irónica em ambos os conjuntos, o olhar das figuras é um pormenor que nos prende a atenção.

Colocadas acima dos mortais, as estátuas contemplam o horizonte longínquo ou um tempo passado. Já os atores e atrizes atentam ao centro da lente da fotógrafa: interpelam-nos, homens e mulheres da contemporaneidade.

Olavo Amado

Olavo Amado

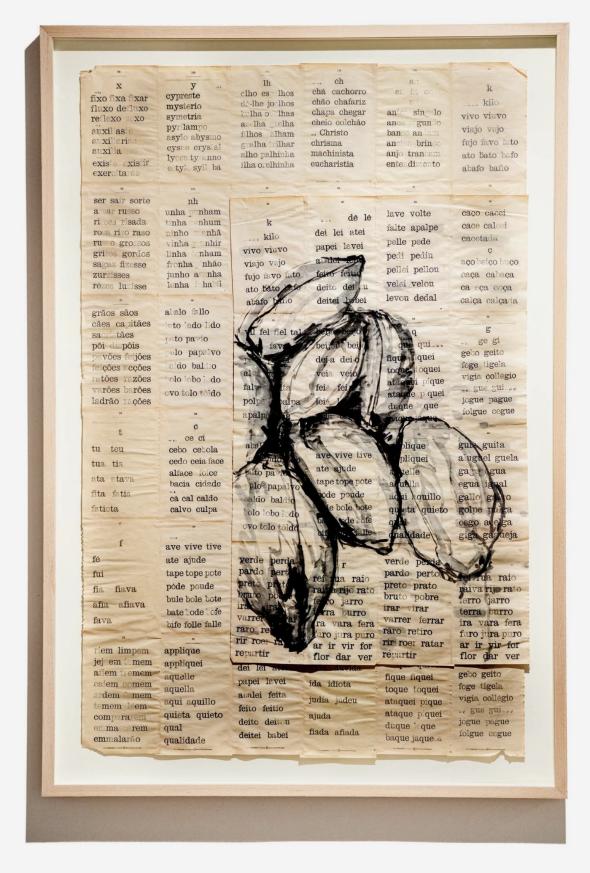

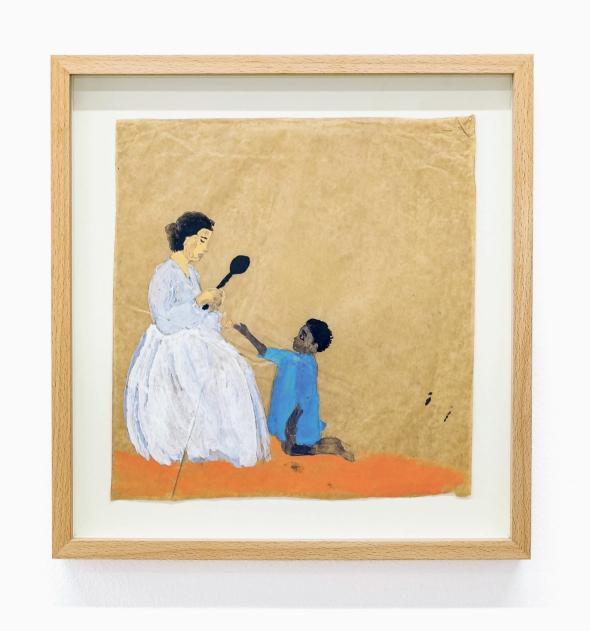

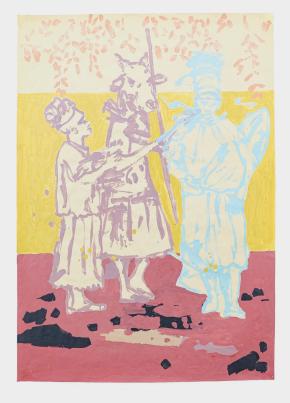

A um nível mais próximo, outras duas peças refletem sobre a temática da imposição: Amadeo Carvalho e Mafalda Santos em Cartilha Maternal #2, e Preta com o quadro Palmatória.

Os primeiros dispuseram 36 folhas da célebre publicação instrutiva do séc. XIX – da autoria de João de Deus – e sobre elas desenharam um conjunto de frutos do cacaueiro. A segunda, numa singela mas pungente obra, em acrílico sobre papel, mostra uma “professora” branca sentada, de palmatória em riste, enquanto uma criança negra, de joelhos, lhe estende a mão. Em ambos os casos, educação e “cultura” apresentam-se associadas à normatividade e ao autoritarismo que tipificavam a ação do colonizador.

Amadeo Carvalho e Mafalda Santos

Amadeo Carvalho e Mafalda Santos  Preta

Preta

Até se poderia entender, certamente com alguma ingenuidade, que a introdução do cacau – ao início uma monocultura – fosse um gesto bem intencionado, no esteio do progresso e do desenvolvimento da região. O mesmo se aplicaria às campanhas de escolarização. Mas é sabido, desde o séc. XIX até à independência, que o ensino se centrou grosso modo nos filhos das elites e na perpetuação das desigualdades do regime colonial. E o ciclo do cacau intensificou ainda mais o trabalho escravo, depois forçado, já existente no arquipélago.

Hoje em dia, os números de 2020 colocam a taxa de alfabetização de STP perto dos 91%, tendo o governo fixado a escolaridade obrigatória entre os 6 e os 14 anos de idade, e reforçado a formação de professores. De igual modo, o sistema agroflorestal do cacau santomense – na sua versão sustentável – foi reconhecido como Património Agrícola da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, em 2024.

Assim, mais do que notas de rodapé, estas notícias sublinham a resiliência idiossincrática dos santomenses, capazes de melhorar as suas condições de vida, mesmo com grandes dificuldades.

No texto de apresentação, os curadores explicam como, no título da mostra, a escolha da palavra “laboratório” é intencional dado o seu duplo sentido.

Primeiro tubo de ensaio para a experiência colonial africana, STP independente é hoje um laboratório de “criação, ensaio artístico e produção crítica”, um território à procura de se reinscrever no sentido ontológico.

Enquanto lia, encontrei uma passagem sobre o “ouro que seduz e encadeia mas oculta a pobreza dos que o sustentam”. Mais do que uma síntese contundente e poética, este é o corolário de toda uma narrativa histórica que, também ela, se quer reescrever daqui para a frente.

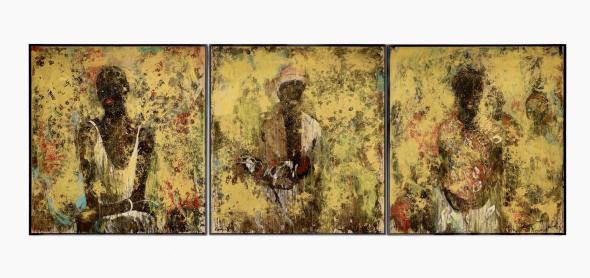

O trabalho Maria da Oura, de Kwame Sousa, é a concretização dessa frase que retive. Um tríptico de figuras, ou a mesma figura várias vezes (?), numa neblina dourada que tenta ocultar, embora não conseguindo, a postura ereta, os olhos francos e a pele negra desta “humanidade silenciada”.

Kwame Sousa

Kwame Sousa

Yuran Henrique

Yuran Henrique

Usada aqui como veículo de denúncia social, a pintura também serve a mitificação e a fantasia. É o caso das duas peças de Yuran Henrique que nos mostram benévolas figuras - animalescas e antropomórficas - como os hipotéticos habitantes originais desta terra.

Umas mais que outras, todas as peças são atravessadas por uma certa energia telúrica.

Isso é particularmente visível na instalação Bocado, de Adilson Castro, em que o artista “desenha” no chão uma circunferência de fibras orgânicas, colocando ao centro um prato e colher metálicos, e um banquinho de madeira. Em fundo, uma voz quente e maternal bendiz o alimento que vai ser servido e celebrado em família. E mesmo não havendo comida real envolvida – apenas a sua sugestão –, quase se sente um cheiro doce e o remetimento para uma casa comum. Esta ideia, desprovida de qualquer saudosismo bacoco, acontece mesmo, pelo menos uma vez por ano, quando o mais velho alimenta os mais novos.

Adilson Castro

Adilson Castro

A visibilidade e reconhecimento destes artistas e obras deve-se muito ao trabalho desenvolvido por João Carlos Silva. Começou em 1994, ao criar a Associação Roça Mundo com Isaura Carvalho, depois a CACAU – Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopia e, consequentemente, a Bienal de Arte e Cultura de STP. Em 2024, na décima edição deste certame, participaram cerca de 170 artistas de países como Cabo Verde, Togo, Gabão, Congo, França, Portugal, Países Baixos, Angola, Senegal, Inglaterra e Brasil, além dos santomenses, claro.

É interessante como, em geral, uma qualidade comunicativa evidente atravessa estes trabalhos: não se encontram floreados nem subterfúgios estilísticos.

E embora a ligação direta com o observador possa ser arrogantemente criticada pela sua aparente “facilidade”, o que atrai nessa honestidade – ao nível dos meios, materiais e suportes -, é o quão reforçados saem conteúdo ou mensagem pretendida.

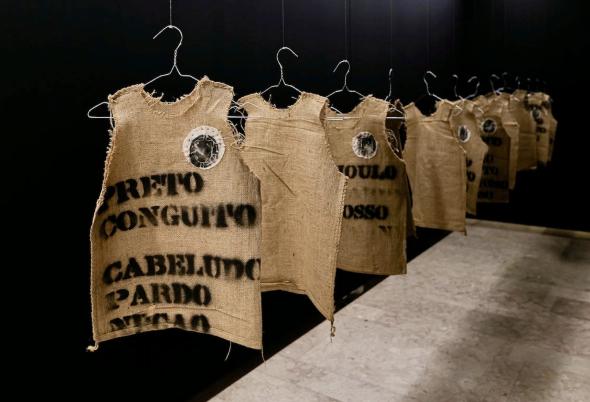

Artistas como René Tavares (Prémio Novos Artistas, EDP 2022), presente nesta mostra com parte da obra Estado Novo do Atlântico, manifestam essa junção de acutilância e pragmatismo.

Num espaço estreito pintado a preto e aberto de um lado apenas, estão treze “camisas” (será uma coincidência o número?) feitas de serapilheira. Alinhadas e penduradas em cabides metálicos, as camisas tomaram forma a partir de sacos para transporte de café. Cosido no lado esquerdo do peito, exibem o escudo português a negro e combinações feitas em stencil das palavras: preto; conguito; cabeludo; colorido; pardo; negão; escuro; mulato; crioulo; grosso, etc.

Não é preciso muito mais para que a obra reverbere no nosso imaginário, na concepção de história que temos e depois, também, na nossa vida quotidiana, questionando as relações que estabelecemos e a linguagem que tanto nos determina.

René Tavares

René Tavares

Com pena minha, nunca estive em São Tomé mas vivi bons tempos na Rua da Ilha com esse nome. Abro novamente o mapa e aproximo-me. Leio e viajo por Ponta Baleia, Pico Cão Grande, São João dos Angolares, Benfica, Praia Melão, Uba Budo, Bombom, Caixão Grande, Praia dos Tamarindos, Morro Peixe, Monte Café, Poiso Alto, Formiga, Ôbo, etc. lugares que, imagino, são explicados pela forma que tomam, por aquilo que neles cresce, mas também pelas histórias e mitos que os fundaram, pessoas e rituais que os habitam, em movimentos oscilantes entre concessão e resistência, memória e futuro.

E por falar em nomes, tão merecedores de atenção como os artistas acima, refiro os outros também presentes nesta exposição: Daniel Blaufuks; Dário Pequeno Paraíso; Emerson Quinda; Geane Castro; Ismael Sequeira; Ivanick Lopandza; Janik Santos; Mariana Rocha; Marilene Mandinga; Miguel Ribeiro; Nuno Prazeres e Valdemar Dória.

- 1. Amador era na verdade um forro auto-proclamado livre (alforriado) e proclamou-se precisamente Rei de São Tomé (não rei Angolar, essa é uma tese que interessava ao poder colonial, limitando a sua ação a um território específico e algo.. exótico). Existiram desde sempre quilombos sem dúvida, mas constituídos por pessoas de diversas proveniências e origens que fugiam ao trabalho escravo das fazendas de açúcar e depois das roças de cacau e café. Amador existiu de facto, há provas disso. O “reino Angolar” é no entanto um mito que serviu fins colonialistas e ainda hoje se difunde (por quem e porquê?) não foi um estado anti - colonialista…Interessante ler o que dizem os classificados angolares sobre a sua própria história e identidade (ex Feio 2008). Sobre Amador e as suas diversas “funções” ver Seibert, Castro Henriques, Mata, Feio.