Black & White. Poesia, anti-racismo e a Revolução Russa - parte 1

O trabalho de pele branca não se pode emancipar onde o de pele negra é estigmatizado.

(Karl Marx)

Don’t mind being called «Bolsheviki» by the same people who call you «nigger».

(Cyril Briggs)

Maiakovski nas Américas

Há precisamente cem anos, a 25 de Maio, Vladimir Maiakovski sai de Moscovo, dando início a uma das viagens mais importantes de entre as muitas que fez, e que inicialmente imaginara como uma volta ao mundo. Alguns dias depois, após breve paragem em Berlim, chega a Paris, onde permanece um par de semanas, para tomar, a 21 de Junho, em St. Nazaire, o paquete Espagne em direcção à América. Ao décimo quarto dia do percurso transatlântico, chega a Cuba, a primeira paragem nas Américas, e por ali fica apenas três dias, zarpando de seguida para Veracruz. Quase sempre acompanhado pela mão camarada de Diego Rivera, permanece no México várias semanas a tentar obter um visto para entrar nos Estados Unidos, problema que consegue resolver no consulado norte-americano na Cidade do México, beneficiando dos bons ofícios da embaixada soviética, que o ajuda com os 500 dólares necessários para a emissão de uma autorização de permanência de seis meses. A 27 de Julho entra nos Estados Unidos, por Laredo, na fronteira com o Texas, e, três dias depois, chega a Nova Iorque. Não utilizaria mais do que metade dos seis meses que lhe permitia o visto, e a 28 de Outubro, quase sem dinheiro e sem forma de o obter, inicia a viagem de regresso a Moscovo, na terceira classe do vaporizador Rochambeau.

Todos estes mais de seis meses, desde que sai até que regressa a Moscovo, estão repletos de pequenas historietas, episódios caricatos, uns mais laterais do que outros, mas também nos dão, por um lado, uma imagem impressiva da relevância literária e cultural de que Maiakovski gozava, não só entre os russos, e, por outro, do seu modo peculiar de observar e registar o mundo que, naquele contexto, não deixava de ser um idiossincrático exercício de mostrar uma América à beira de Depressão. Da viagem sobrou, pela sua própria pena, uma espécie de diário, A Minha Descoberta da América, publicado em 1926, e um conjunto de 21 poemas escritos durante ou logo após a viagem, publicado no mesmo ano, a que chamou Os Poemas Americanos. Além do que o próprio Maiakovski deixou escrito, valerá a pena consultar a sua biografia escrita pelo sueco Bengt Jangfeldt, que se deteve longamente sobre as incidências da viagem à América, mas também Mayakovsky in Manhathan: a Love Story, with Excerpts from the Memoir of Elly Jones, de Patricia J. Thompson (ou Yelena Vladimirovna Mayakovskaya).

Patricia J. Thompson, falecida em 2016, era filha de Maiakovski e de Elly Jones (ou Yelizaveta Petrovna Zibert), fruto da relação entre ambos no período em que Maiakovski esteve em Nova Iorque. Esta imigrante russa, que saíra de Moscovo em 1923 casada com George E. Jones, um contabilista inglês bastante mais velho do que ela, instalou-se em Nova Iorque a trabalhar como modelo, já separada do marido – embora nunca se tenham divorciado, sob pena de Elly arriscar perder a autorização de residência. A relação entre ambos foi avassaladora e dilacerante, como aliás foram todas as relações de Maiakovski – incluindo, para usar o termo feliz de Neil Cornwell, o «aparentemente civilizado ménage a trois» com o casal Lilya e Ossip Brik. Elly estava grávida quando Maiakovski regressou a Moscovo, e tanto a relação quanto a gravidez foram mantidas em segredo por ambos. Maiakovski viria a estar com a filha uma única vez, em Paris, em 1928. Depois da morte de Elly, em 1993, Patricia J. Thompson tornou finalmente conhecidos os pormenores da fugaz relação dos pais.

Além de Elly Jones, outra das figuras relevantes na sua estadia nos Estados Unidos é o pintor ucraniano David Burliuk, seu amigo e companheiro dos alvores do futurismo, estabelecido em Nova Iorque desde os primeiros tempos da Primeira Guerra Mundial. Burliuk é o ponta de lança que organiza a participação de Maiakovski em eventos literários e políticos, os contactos com a imprensa, a sua circulação por Nova Iorque – e por outras cidades, como Cleveland, Detroit, Chicago, Pittsburgh ou Filadélfia – e o convívio com as mais variadas comunidades, de encontros com militantes comunistas a eventos de círculos judaicos russos radicais ou a festas negras no Harlem. Ao longo de um trimestre, Maiakovski desdobra-se por um programa intensíssimo de encontros, leituras e palestras, intercalado pela relação fulgurante com Elly Jones ou o vício do jogo – o que, em parte, justificará a penúria em que se encontrava ao fim dos três meses e que o levou a regressar a casa e a recusar os convites que tinha para se deslocar à Costa Oeste.

A imprensa recebe-o como se de uma estrela se tratasse. À sua chegada, o The New York Times noticia que vinha aí «o generalissimo do exército de poetas revolucionários», termos que de certa maneira afinam com o entusiasmo com que várias publicações de esquerda o tratam. Por exemplo, o Freiheit, um jornal comunista da comunidade de língua iídiche, afirma, depois de um evento: «Ele é simples e enorme, como a própria Rússia soviética. De compleição gigantesca, poderosos ombros, enorme cabeça rapada e amplas narinas russas (…) O auditório repleto escutou com extasiada atenção os poemas de Maiakovski, lidos com mestria pelo próprio.» Ao mesmo tempo, a imprensa não comunista não deixa de sublinhar os traços pessoais que o colocam em contradição com o que seria o padrão de alguém vindo da União Soviética. Ainda o The New York Times: «O mais popular poeta da Rússia, Maiakovski, é também um dos mais ricos – tanto quanto é possível ser rico naquele país. (…) O seu último livro rendeu-lhe o equivalente a dez mil dólares. Maiakovski é campeão no jogo de cartas. E perde ao jogo mais do que ganha com a sua escrita. (…) Gosta de vestir-se como um dandy e encomenda a sua roupa nos melhores alfaiates de Paris. (…) Ama o conforto e o luxo ao mesmo tempo que os despreza.»

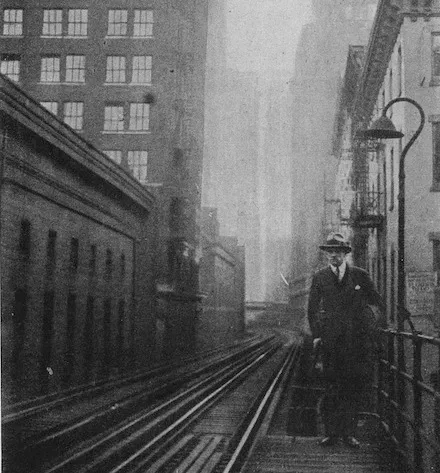

Vladimir Mayakovsky em Nova Iorque, 1925

Vladimir Mayakovsky em Nova Iorque, 1925

Os truques da burguesia

O misto de acrimónia e fascínio com que «o mais popular poeta da Rússia» é recebido em Nova Iorque, menos de uma década depois da Revolução Russa, fará certamente parte do ar dos tempos, e na verdade não é muito diferente do modo como o próprio Maiakovski formula a sua visão da América. Quer no diário quer em vários dos poemas, não disfarça o deslumbramento com a vivacidade e o nível de desenvolvimento técnico de Nova Iorque, ao mesmo tempo que critica vigorosamente a desorganização e a ausência de qualquer espécie de planeamento da cidade, gerando um grande desperdício das suas potencialidades de desenvolvimento, mas sobretudo despreza o mau gosto estético e o modo como a disposição urbana está toda subordinada à reprodução das relações sociais hierárquicas do capitalismo.

Nos conhecidos poemas que dedica à Ponte de Brooklyn e à Broadway está sempre evidente essa tensão entre uma espécie de esplendor inebriante e o que imagina poder vir a ser a recondução de toda aquela capacidade técnica e produtiva a uma via de superação do capitalismo, nas condições da nascente Revolução Russa. Se, por um lado, sobre a Ponte de Brooklyn escreve «Sinto um orgulho/ firme/ neste quilómetro de aço./ Eis materializado/ o meu velho sonho –/ no combate da/ estrutura/ contra o estilo,/ o cálculo preciso/ dos parafusos e do aço./ Se alguma vez/ o fim do mundo/ chegar,/ o caos/ deixar este planeta/ de pernas para o ar/ e subsista/ solitária/ esta ponte/ elevando-se/ sobre as cinzas,/ então,/ como de minúsculos ossos/ mais finos que agulhas/ ressuscitam os dinossauros/ dos museus,/ será o geólogo/ dos séculos/ capaz de/ reconstruir/ o nosso tempo», avisa, por outro, no final do poema sobre a Broadway, depois de reconhecer a espantosa «conflagração» que se dá quando as luzes se acendem nas ruas ao anoitecer, que «Nós, a malta soviética,/ temos o nosso próprio brio./ E desdenhamos/ dos truques da burguesia!» Por «truques da burguesia» entenda-se o modo como a técnica dissimula a iniquidade das relações sociais. De volta à Ponte de Brooklyn: «Através dos cabos/ da rede eléctrica –,/ a era que se seguiu ao vapor –/ sei que aqui/ o povo/ já grita pela rádio,/ aqui/ o povo/ já voa de avião./ Aqui,/ a vida é/ para uns folguedo/ e para outros/ um imenso lamento/ de fome./ É daqui,/ que os desempregados/ se lançam de cabeça/ ao rio Hudson.»

O olhar agudo sobre a estratificação social acompanha, em permanência, tanto o relato da viagem como uma profusa produção de imagens nos seus poemas. Por exemplo, no poema «Um arranha-céus dissecado», Maiakovski analisa de baixo para cima os vários pisos do edifício («a mais alta de todas/ as casas de Nova Iorque»), estabelecendo uma relação, à medida que sobe, entre a estratificação do edifício e os mecanismos da troca mercantil, do consumo, do lucro, da dominação, mas também da promiscuidade entre artistas e capitalistas – curiosamente, um dos últimos andares, até acima daquele em que os «Accionistas numa reunião/ dividem os milhares de milhões –/ em grande algazarra –/ dos lucros de uma empresa/ que fabrica fiambre/ das miudezas/ de alta qualidade/ de Chicago», é ocupado por um «Pintor freelancer/ de retratos nus/ descansa na cama,/ enquanto congemina uma estratégia/ para cair nas boas graças/ da filha do senhorio/ e ao mesmo tempo/ conseguir que ele/ lhe compre um quadro.» Significativamente, no último piso encontramos: «Penthouse./ A toalha de mesa/ branca para lá do imaginável./ Sozinho/ no restaurante/ um criado negro/ come restos abundantes,/ enquanto as ratazanas/ se atiram/ às migalhas.»

Trata-se de um exercício muito semelhante ao que faz no diário quando descreve as três classes de passageiros no navio que o leva às Américas: «Na primeira classe temos comerciantes, fabricantes de chapéus e joalharia, figurões das artes e freiras. (…) Só descem à segunda ou à terceira classe atrás de raparigas bonitas. Na segunda classe encontramos pequenos vendedores e aspirantes a intelectuais, teclando furiosamente as suas Remingtons. Introduzem-se à socapa no convés da primeira classe, sempre com uma atitude de quem quer mostrar ostensivamente que ‘eu não sou diferente de vocês, também uso colar e pulseira’. Mas são diferentes, e acaba sempre por lhes ser pedido, com alguma delicadeza, que regressem ao seu lugar. Terceira classe – mera carga de porão: migrantes económicos das Odessas do mundo – lutadores de boxe, mânfios, negros. (…) Na primeira classe jogam póquer e majongue. Na segunda tocam guitarra e jogam xadrez. Na terceira, uma pessoa põe um braço atrás das costas, fecha os olhos, alguém vem por trás e dá-lhe um palmadão com toda a força na mão e ela tem de adivinhar quem lhe bateu. Quando acerta, trocam de posição. (…) A primeira classe vomita em cima de quem quiser. A segunda vomita em cima de terceira. A terceira vomita em cima de si própria.»

Black & White

A figura do negro é uma presença constante nas descrições de Maiakovski que dão conta da férrea estratificação social, seja na civilizada Nova Iorque, na transumância transatlântica, nas suas paragens em Cuba ou no México. O modo como representa a discriminação racial é, muito naturalmente, atravessada pela lente da análise de classes e da divisão do trabalho. Mas, e algo surpreendentemente, tendo em consideração a cristalização de uma visão uniformizada e uniformizadora da classe trabalhadora na posição marxista-leninista a partir de meados dos anos 1930, o negro ocupa, no discurso de Maiakovski, um lugar específico. Mais do que isso, tanto a reprodução da discriminação racial é central no confronto com a violência do capitalismo como a mobilização a partir da especificidade da condição dos negros é indispensável para o sucesso da revolução. Esta perspectiva resulta da observação peculiar de Maiakovski, do modo como dirige o seu olhar para a realidade que observa, mas é igualmente relevante sublinhar a sua consonância com a posição dos bolcheviques, formulada vários anos antes da Revolução e continuada depois, em relação à condição dos negros – tratar-se-á mais detalhadamente dessa posição na segunda parte deste texto.

No poema «Carga contagiosa», escrito em 1926, essa identificação da ideia de «civilização» com a de «colonialismo», enquanto eixo que atravessa a caracterização de uma estrutura hierárquica rígida e em que a divisão racial é a pedra de toque, é particularmente evidente. O poema relata a chegada de um vapor a Cuba, sujeito a uma inspecção médica antes que os passageiros possam abandonar o navio. Os passageiros da primeira classe passam todos, incluindo Swift, «o rei dos leitões», contaminado com sífilis, que na ilha se deleitará com as mulheres negras, corpos devastados pela pobreza, pela subnutrição e a doença, «aquelas exóticas/ que lhe dão tusa/ com um cão com cio./ O velho branquelas/ a suar nas alcovas/ debaixo de lençóis caros/ em cima da carne/ preta e sedosa./ Larga a guita/ sobre a cara e o peito –/ peitos murchos/ de fome.» Dos passageiros da segunda classe há um ou outro que é posto em quarentena e, quando chega à terceira classe, «negra/ de pretos/ como tinta», o médico decide que nem vale a pena perder tempo com inspecções, que está «na hora/ do cocktail» e que «é claro como o dia» que aqueles «miseráveis» estão todos doentes: «ninguém sai do porão.» A um desses passageiros que fica retido dá Maiakovski o nome de Tom Jackson, um migrante negro que saíra da ilha à procura de trabalho e que agora, contaminado com varíola e a precisar de vacina e de tratamento, regressava a casa, aos braços da sua mulher, uma das tais exóticas devastadas que dão tusa ao velho rei dos leitões, e entretanto despedida porque, segundo o patrão, não terá «cumprido as suas obrigações naturais». Todo o poema dá conta de uma violência implacável e interiorizada tanto por dominantes como por dominados – é interessante como a mulher de Tom Jackson, vendo que o marido não regressa, se queixa de que «Ah, o Tommy já não me ama,/ o Tommy não é fiel,/ anda metido com uma branca,/ o Tommy.» Uma violência, por outro lado, caucionada pelo preceito da moral cristã: «Ganharam os negros/ importância/ nas orações da igreja./ Perante/ aquela imagem terrível/ disse o pastor Dry:/ “É Deus a castigar/ o homem/ e a mulher/ por ter esta/ recebido visitas em casa.”/ E a carne negra apodrecida/ até ao fim dos tempos/ solta-se/ dos ossos podres dos negros.» O poema termina logo a seguir com o resumo de toda a mistificação: «Não tenho jeito/ para a análise política./ Limito-me/ a tomar nota/ do que vejo./ Alguns/ chamam-lhe/ CIVILIZAÇÃO,/ outros –/ CO-LO-NIA-LIS-MO.»

Uma das imagens mais fortes que Maiakovski produz sobre a questão da discriminação racial é, porém, a do poema «Black & White», escrito na sua breve passagem por Havana, e que vale a pena ser lido na sua totalidade – o título do poema é em inglês no original, opção a que não será alheia a identificação dos Estados Unidos como o foco irradiador da miséria e da exploração.

Black & White

À primeira vista,

Havana

é um paraíso,

uma terra impecável.

Sob as palmeiras,

flamingos

ao pé coxinho.

Florescem cores

por El Vedado.

Em Havana

tudo é claro:

aos brancos – dólares,

aos negros – nada

Por isso,

Willie

está de vassoura em punho

à porta da Henry Clay and Brock, Lda.

Ao longo da vida,

Willie

varreu demasiado lixo,

uma montanha de lixo.

Por isso,

Willie

está quase careca,

por isso,

Willie

é tão escanzelado.

Muito poucas são as suas alegrias:

seis horas

de sono,

ou quando

o inspector aduaneiro

lhe orienta um mísero

tostão de gorjeta.

Como dar conta de tanto lixo?

Só se

caminhasse

de cabeça para baixo.

Apanharia mais lixo:

os cabelos são mil,

os pés,

só dois.

Aqui ao lado,

corre

a glamorosa rua Prado.

Soa

e destoa

o jazz.

Parece,

de facto,

um paraíso,

Havana.

Não há recantos,

na mente de Willie,

nem meandros.

O pouco que aprendeu

é mais sólido

que as pedras da estátua

de Maceo:

«Ao branco,

o ananás maduro,

ao negro,

o podre.

Ao branco,

o trabalho branco,

ao negro,

o negro.»

De poucos problemas se ocupa

a mente

de Willie,

mas quando um deles,

o mais espinhoso,

lhe começa

a matutar no espírito,

a vassoura

cai-lhe das mãos.

E nem de propósito,

num desses momentos,

passa por ele

o rei dos charutos,

Henry Clay,

mais branco

que uma nuvem,

o mais solene dos reis,

o branco rei

do açúcar branco.

O negro

chega-se a tão branca figura

e diz:

«I beg your pardon, Mister Bregg:

Porque é que

o açúcar

branco-branco

tem de o fazer

o negro-negro?

O charuto negro

não cai bem

ao seu negro bigode.

Quadraria melhor

com a pele negra

de um negro.

E se aprecia

o café com açúcar,

faça o obséquio

de prepará-lo o senhor.»

A insolência

não passa

em branco.

O rei,

de branco

se faz amarelo.

Rodopia

e de um golpe

assenta-lhe em cheio na cara

a sua luva branca.

Florescem à volta

os prodígios da botânica.

Os plátanos

entretecem o seu verde esplendor.

Limpa o negro,

às calças brancas,

o sangue

do nariz

a queimar nas mãos.

Enxuga a face

com uma mão,

pega na vassoura

com a outra

e vai-se.

Como poderia o negro saber

que com tais reivindicações

o melhor seria dirigir-se

a Moscovo

ao Comintern?

Havana, 5 de Julho de 1925

[Para uma leitura do poema na formatação correcta clicar aqui]

Vladimir Mayakovsky em Nova Iorque, 1925

Vladimir Mayakovsky em Nova Iorque, 1925

Sentido de observação

O que talvez mais impressione seja a capacidade de Maiakovski para trabalhar uma imagem poética a partir de uma realidade com a qual, recorde-se, contactou apenas durante três dias. É óbvio o sentido de observação, certamente, tal como é óbvio o atravessamento da sua mundividência pela análise de classes e da divisão do trabalho enquanto as condições primordiais de caracterização da violência do capitalismo, algo aliás que poderia perfeitamente ter uma expressão precisa através de um ensaio ou de uma passagem no diário. Neste caso, no entanto, o relato nas cerca de três páginas do diário ocupadas com a paragem em Havana não nos traz nada de inesperado: revela-nos um confronto com o «exótico», mas também com o que imaginaríamos que impressionaria um georgiano nas Caraíbas: o calor imenso ou a chuva tropical («O que é a chuva? Ar com uma película de água. Chuva tropical – é água pura com uma película de ar»).

É certo que esse trecho do diário vinca o modo como a presença norte-americana contamina o exótico e assinala o paradoxo entre uma espécie de paraíso para os ricos e a pobreza da vida dos trabalhadores do tabaco ou do açúcar. Mas é no poema, através do dispositivo poético com que maneja a linguagem, que Maiakovski constrói um nível elevado, composto, inventivo, de interpretação do real que, em simultâneo, se destaca e se entrelaça quer com o poema quer com a própria realidade.

O riquíssimo jogo de palavras (que a transposição para outras línguas será sempre incapaz de captar em toda a sua extensão) entre o branco e o negro, o claro e o escuro, o limpo e o sujo, intrincado com a exposição da divisão do trabalho, remete-nos para um plano em que uma universalidade abstracta e mecânica da análise de classes não chega para explicar a complexidade da estratificação social. Como, do mesmo modo, não chega a recondução a um enquadramento nacional des-historicizado, encarado na sua determinação universalista de forma naturalizada de comunidade ou numa suposta objectvidade dos particularismos culturais, políticos, etc.

Trabalho e raça

Se é simples essa espécie de redução, no plano simbólico, a termos como «negro» e «branco», a sua imbricação com a divisão do trabalho cria uma dobra para um ângulo morto – que na verdade viria depois a permanecer morto durante algumas décadas, tanto no pensamento e na militância anti-racista quanto nas organizações comunistas: o da negritude/branquitude enquanto binómio estrutural para se pensar a chamada «cultura ocidental» e a organização da vida social que impõe. Verdadeiramente, não é o problema da raça que se torna complexo. É antes – e, volte-se a sublinhar, por recurso a um dispositivo poético potentíssimo – o problema do trabalho que se complexifica. E complexificando-se o problema do trabalho, complexifica-se, para os revolucionários, o problema da revolução.

Há um ponto a partir do qual se torna impossível, ou inconsequente, pensar a revolução sem ter presente o lugar específico e decisivo que a dissociação racial e o problema colonial ocupam nas estruturas de dominação do capitalismo. É, por isso, muito revelador que, para Maiakovski – não sem uma ponta de paternalismo –, o Comintern, a Internacional Comunista, a estrutura supranacional de organização da revolução mundial, seja a instância própria da libertação da opressão racial. Não apenas porque essa libertação só é possível através da revolução mundial, mas também pelo exacto inverso.

Palmeiras e postes de eletricidade

Em 1932, num pequeno filme de animação, intitulado justamente Black and White, dos realizadores russos Ivan Ivanov-Vano e Leonid Amalrik, surge o episódio do desafio de Willie ao patrão. Depois de se enfurecer e de esmurrar Willie, o patrão segue por uma estrada ladeada de palmeiras conduzindo a sua limusine. No vidro de trás do automóvel balança um boneco negro, como um enforcado. De seguida, as palmeiras são substituídas por postes de electricidade, cada um com o seu negro enforcado – uma vez mais, a associação entre a função civilizadora, que evolui das palmeiras para a instalação eléctrica, e o continuum da barbárie racista. Ao mesmo tempo que o narrador descreve a derrota do negro (levanta-se, limpa o nariz, pega na vassoura e segue o seu caminho), e a necessidade de se dirigir ao Comintern, sucedem-se imagens de negros presos e acorrentados uns aos outros (as famosas chain-gangs) e da execução, na cadeira eléctrica, de um prisioneiro negro. Por fim, um grande plano do Mausoléu de Lenine, com o seu nome em grande, e a sua célebre actualização da consigna de Marx e Engels: «Proletários de todos os países e povos oprimidos do mundo, uni-vos!» A banda sonora é «Sometimes I Feel Like a Motherless Child», uma composição tradicional dos tempos da escravatura e que viria, subsequentemente, a acompanhar muitas lutas.

A compreensão clara da condição dos negros e do problema colonial como elementos centrais da acção revolucionária é um dos aspectos que, no primeiro quartel do século XX, separa decisivamente os comunistas russos da elite social-democrata da Segunda Internacional, refém da perspectiva bafienta da supremacia branca, mas que igualmente inspira a sua crítica aos comunistas norte-americanos, também eles incapazes de retirar as devidas consequências da potência revolucionária da luta e organização dos negros. Deste ponto se retomará o presente texto na sua segunda parte.