«A língua portuguesa usa capulana»: provavelmente a última entrevista de Eduardo White

Em Malhangalene (bairro de Maputo) todos conheciam “o White”. Aquele homem alto que tinha que curvar-se para entrar na porta baixa do seu bar favorito ao final da tarde, aquele homem branco que se dizia “pardo mestiço”, filho de mãe portuguesa e pai de descendência inglesa, bisneto de uma negra “grande e analfabeta”1, aquele “poeta do povo” que, logo após o pôr-do-sol, tomava um whisky ou dois nas barracas do jardim da Malhangalene, mais conhecido como “o Pulmão”, entre a Rua da Resistência e a Rua do Padre André.

Eduardo White (1963, Quelimane, 2014, Maputo) adorava conversar com a gente do bairro, gente que se cruzava nesse pequeno parque poeirento e nessas barraquinhas ao pé das quais uma senhora costuma vender bagias por um metical a unidade, e onde me vendiam, à pesquisadora alemã, o galão de água às vezes por 60, às vezes por 70, dependendo da minha capacidade de disfarçar a condição de estrangeira. A partir das seis horas da tarde o Pulmão, mal iluminado, com cheiro a verdura podre, lixo e mijo, transforma-se em lugar de encontro para as pessoas do bairro. Carros estacionados com música em alto volume, homens iniciam conversas etílicas enquanto os alunos da Escola São Vicente de Paulo entram para o turno da noite. No lusco-fusco encontram-se pessoas tão desiguais como uma jovem advogada do Ministério da Justiça que faz companhia à sua amiga dona do bar, um professor da primária desempregado há muito porque o Estado não tem como pagar os salários, uma mãe de dois filhos que vai fazer o seu exame do ensino secundário daqui a pouco, um madgerman que deixou um filho na Alemanha e trabalha como taxista, um moçambicano que viveu a vida inteira em Portugal e agora voltou e apaixonou-se, uma jovem curandeira que me contou da sua trajetória espiritual, não sem antes pedir autorização à mais velha, um polícia e às vezes um funcionário do Ministério da Juventude e Desporto que aproveitam para cumprimentar o povo.

O Pulmão num dia de julho de 2014

O Pulmão num dia de julho de 2014

Este foi o bairro de “White”, que vivia num daqueles edifícios altos do lado da Av. Vladimir Lenine - os PH, dizia o povo. O maior poeta moçambicano, diziam, pensando que eu não sabia quem era “o White”, apesar de ter sido a única de toda aquela gente que por acaso tinha lido alguns dos seus livros. “O povo não lê”, “Nós não temos este costume”, diziam, mas todos estavam orgulhosos de poder contar com o poeta no meio deles. Um homem excêntrico que, ao chegar, se dispunha a ser o centro das atenções desta malta casual para logo ficar à margem na posição absorta do observador. Um homem querido que esperava ansiosamente a chegada do seu novo livro Bom dia, dia que infelizmente só chegou dias depois da minha partida, a 4 de agosto de 2014. Um homem engajado que contava com entusiasmo sobre a biblioteca que conseguiu criar com a ajuda de doações para a Escola Comunitária São Vicente de Paulo da Malhangalene e que fica mesmo ao pé do Pulmão. «Não é nada de especial um artista comprometer-se com a comunidade em que se insere, antes e pelo contrário, é um dever moral e uma responsabilidade social», escreveu modestamente na sua página do Facebook a 18 de agosto de 2014.

A minha relação com Eduardo White foi muito curta, mas muito enriquecedora. Conheci-o por acaso, não sabendo quase nada exceto que ele era um grande nome na literatura moçambicana. Durante uma viagem de dez dias pelo Norte do país, li vários dos seus livros para lhe fazer, no meu regresso, uma entrevista2. Percebi logo que merecia a fama que tinha. Trata-se de uma obra densa e profunda que toca muitos aspetos da realidade moçambicana, mas sempre dentro de um espírito universal. Eduardo White, nos breves instantes dos nossos encontros esporádicos no mês de julho de 2014 introduziu-me a este microcosmo do Pulmão de Malhangalene. No dia da minha partida concedeu-me esta entrevista. É claro que, naquele dia, estávamos longe de supor que fosse uma das últimas ou talvez a última entrevista que ele ia dar. Numa segunda-feira, às oito da manhã, após ter cumprimentado o povo que estava a beber a primeira cerveja do dia antes de ir para o trabalho (ou não), sentados num dos bancos do Pulmão, falámos sobre a sua literatura e a cultura moçambicana. White era um provocador que gostava de se desafogar no meio da sua gente e muitas vezes não media o sarcasmo das palavras, mas os seus discursos nunca prescindiam de poesia.

Eduardo White morreu a 24 de agosto de 2014.

Li a notícia com grande surpresa e uma tristeza profunda. O povo moçambicano perdeu um dos seus, o mundo perdeu um grande poeta.

Antonio Candido considera que, para se falar em literatura nacional, é necessário existir um grupo de autores conscientes do seu papel, um grupo de leitores mais ou menos agrupados segundo os seus interesses e mecanismos de divulgação. Neste sentido, existe ou não existe uma literatura nacional moçambicana?

Na minha opinião, a literatura nacional é este processo da própria identidade da nacionalidade. O nosso país tem 39 anos, vive um processo de se encontrar, de se reconciliar… A literatura nacional está subjacente a todo este processo da construção da identidade de Moçambique. Acho que a literatura nacional tornar-se-á quando o país também for um país. Não pode haver uma literatura enquanto não há um país. Isto é um processo de crescimento importante, devagar, mas sobretudo é um processo de um país que rejuvenesce, de uma literatura nova que agora está a aparecer e que vai ser a sua totalidade quando a identidade nacional com o processo de reconstrução e de paz se tornarem óbvios.

Um dos problemas é que ainda há muito poucos leitores. “Em terra de fome a cultura não dá de comer, apenas serve para adornar discursos”, lemos em O Libreto da Miséria3, obra onde afirma que o poeta escreve praticamente para ninguém, porque não há cultura de leitura. Como avalia esta situação da cultura de leitura em Moçambique?

Na verdade, já ninguém lê em Moçambique. Ou porque estão a ver uma novela ou… Neste momento temos um grave problema: o regresso do analfabetismo. Já tivemos quase 97 por cento de população alfabetizada, hoje é o inverso. A escolarização é muito importante. O meu projeto para Moçambique é exatamente incutir o espírito de leitura. Ler é também sonhar. Infelizmente, mesmo hoje um jornal para se vender é um problema sério. Até me dói dizer isto, mas creio que o meu país está a apostar mais na telenovela do que no livro. O livro hoje tem um preço exorbitante, nenhum pai, nenhum encarregado de educação pode comprar. Quinhentos e tal meticais é quase o preço de um uniforme para a escola. Quando o Ministério da Educação popularizar a educação, voltaremos a ter tudo em plenitude.

Igreja São João Evangelista da Malhangalene que alberga a Escola Secundária São Vicente PauloSão vários fatores, como a escolarização, o preço e o mercado do livro e talvez as culturas africanas…

Igreja São João Evangelista da Malhangalene que alberga a Escola Secundária São Vicente PauloSão vários fatores, como a escolarização, o preço e o mercado do livro e talvez as culturas africanas…

A pobreza, a pobreza! Na cultura africana, a oralidade é o mais importante. Mas eu já não sei se se contam histórias. Estamos a perder todo este processo em nome da “brasileiridade” das telenovelas em África.

As pessoas com quem tenho falado disseram-me que as avós já não contam histórias como antigamente. A literatura oral está…

… está em vias de extinção.

Qual a importância da revista Charrua4 no desenvolvimento de uma literatura nacional?

A Charrua teve o importante papel de rebelar a chamada literatura de combate. Hoje, nós, os “charruenses”, infelizmente não somos mais “charruenses”. A associação foi tomada pela cultura do “eu”, quando a Charrua era um projeto de um “nós”, o coletivo, a passagem de testemunho. Infelizmente hoje a Charrua não cumpre esse papel de rejuvenescer a literatura. Hoje não permite que haja uma literatura jovem e há muitos escritores jovens e bons. Uma das coisas que tem a literatura angolana é a diversidade e nós estamos a tornar-nos menos e a não permitir que haja uma juventude. Continuamos agarrados à ideia “Eu sou escritor e mais ninguém pode ser”. A Charrua cumpriu esse papel. A geração anterior passou-nos o testemunho e nós temos de ter a ombridade de passa-lo aos outros.

Um dos temas que aparecem com frequência na literatura moçambicana é a cor da pele. O racismo continua a existir ou é uma questão visual, de estética?

Não é fácil apagar quinhentos anos de colonização. Evidentemente, o colonialismo ainda está patente nas novas gerações. O racismo é uma forma de autodefesa. Eu acho que ser negro é importante, ser africano é importante. A cor da pele identifica o opressor, o colonialista. É um processo que vai demorar o seu tempo, mas que precisa de ser feito. África tem de se encontrar, principalmente Moçambique. A história da Commonwealth é isto. É um processo, as novas gerações ainda vão sentir isto, não vai acabar já. São cinco séculos de colonização, são muitos anos. O algodão, o chá, o chicote ainda aqui estão. É uma forma de dizer “Eu existo”, é uma afirmação.

O que as pessoas pensam dos portugueses hoje? O que mudou desde a colónia? Hoje chega uma nova onda de portugueses a Moçambique.

Há um português, o “mulungo”5, que é o do trabalho. Há outro português que chega agora, formado, o “Senhor Doutor”. Isto é mau, este processo de “reportuguezação” do nosso país pode ser mau. Há um português humilde e um português que precisa de aprender com este povo. Para a população, um português gosta de ver o Benfica, gosta de comer bacalhau e de beber vinho. Mas não gosto daquela coisa do “Eu sou português!”. Os novos doutores que estão a chegar a África e que perderam os seus empregos têm de vir com humildade. Poucos portugueses saem com os seus empregados… É a humildade que Portugal precisa de reencontrar nas suas antigas colónias. Esta juventude portuguesa tem de vir para África para trabalhar com ela e não para a recolonizar.

Os filhos dos antigos assimilados e dos mestiços formam uma classe social específica ou isso já não se coloca?

Existe, sim. Os assimilados, os aburguesados, o novo-riquismo nacional existe. Os mulatos que só convivem com os mulatos, os brancos que só convivem com os brancos, os negros que só convivem com os negros… É a questão da identidade, da “moçambicanidade”… Sentir o “todos nós juntos” é um processo. Não verá Ungulani Ba Ka Khosa sentado aqui ou a beber numa barraca. É um problema que continuamos a ter.

Achas que Ungulani Ba Ka Khosa não se sentaria neste jardim?

Não. Se assim fosse, passaria mais vezes aqui. Há os assimilados de antigamente e os assimilados de agora, que fazem parte de uma elite de poder e se distancia do povo. Há mais. Onde está o senhor João Paulo Borges Coelho? O artista não tem de ir onde o povo está? É importante vir aqui, mexer na pedra, na terra… É este o papel do artista.

Um artista por si só não pode representar um povo inteiro, mas um grupo de artistas pode representar uma certa identidade.

O artista não representa o povo, o artista é parte do seu povo.

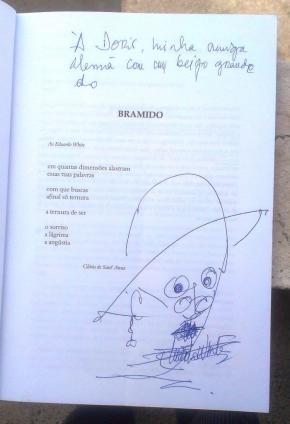

Autógrafo de Eduardo WhiteNo caso destes escritores mais conhecidos no estrangeiro, dirias que há uma brecha entre eles e o povo?

Autógrafo de Eduardo WhiteNo caso destes escritores mais conhecidos no estrangeiro, dirias que há uma brecha entre eles e o povo?

Grande, muito grande. Aliás, o povo não está habituado a conviver com o artista, trata mal o artista e o artista diz que não podes ir ao povo. É esta a crise da identidade nacional, da formação da “moçambicanidade”, de dar à terra o que é da terra. É essa a função do artista, estar ao lado e no meio do seu povo. Tens aqui… “Felizarda”… [Mostra o seu poema.]6

Fala-se muito sobre as diferenças culturais entre o Norte e o Sul de Moçambique. Hoje estas diferenças ainda são visíveis, ainda têm peso ou a cultura patriarcal do Sul está a sobrepor-se à cultura matriarcal do Norte?

Hoje vivemos um processo muito interessante. O Norte tomou o poder. Filipe Nyusi como candidato…7 Não há Sul sem Norte. O Norte e o Centro cumpriram um papel importante na independência nacional. Todo o processo de paz passa por este grande debate entre o Norte e o Sul. Os processos matrilineares e patriarcais existem. Armando Emílio Guebuza passou o testemunho ao Norte8 – e eu gostei. Lá estamos nós a voltar ao processo de identidade. Samora Machel9 fez um processo de reconciliação nacional e o Armando Emílio trata agora a identidade – e a identidade constrói-se com as suas referências, quando o Norte respeitar o Sul, quando o Sul respeitar o Norte. Está a ser um processo difícil, porque temos também o Centro. É um processo bom. Vai doer, mas é necessário. A literatura tem um papel não só de testemunhar, mas também de ajudar. A Paulina Chiziane é do Sul, eu sou Norte… É toda esta mistura… O Norte combateu e libertou o Sul. Contra factos não há argumentos. É um processo muito sério.

Eduardo White e Doris Wieser nas barracas do PulmãoNa literatura e na vida quotidiana há um duplo sistema, uma cultura com tradição africana e conceitos e valores da “modernidade”. Por exemplo, em O Libreto da Miséria, as personagens não sabem como resolver o caso da cabra estuprada, se através de um lobolo10 tradicional ou através das autoridades oficiais do Estado. Como convivem estes dois sistemas hoje?

Eduardo White e Doris Wieser nas barracas do PulmãoNa literatura e na vida quotidiana há um duplo sistema, uma cultura com tradição africana e conceitos e valores da “modernidade”. Por exemplo, em O Libreto da Miséria, as personagens não sabem como resolver o caso da cabra estuprada, se através de um lobolo10 tradicional ou através das autoridades oficiais do Estado. Como convivem estes dois sistemas hoje?

Apesar de ser um continente tão antigo, África ainda é virgem. África está-se a descobrir também. África nunca foi descoberta. África sempre ajudou o mundo a descobrir-se. África está a encontrar-se, a reconciliar-se, a abraçar-se, até uma África branca… É um processo lento, mas está a ser feito. O que seria a “modernidade” em África? Não sei. África é tão antiga como o mundo e está em permanente regeneração. Eu acredito nesta África, com as suas tradições. Se perder as suas tradições, já não é África. A África que sente, a África que toca, se se modernizar, jamais será África.

“Esta é a minha língua e não tenho outra e sinto-me feliz de falá-la e de estar em pé no que isto significa”, escreveste em Dormir com Deus e um Navio na Língua.11 Escreves em português, mas falas outras línguas bantu. O que significa escrever em português neste país? Que dificuldades e vantagens tem?

Infelizmente, a minha língua, a língua portuguesa, é a língua que Moçambique adotou. A língua portuguesa é filha adotiva de Moçambique. Era a língua que os meus pais falaram. A língua portuguesa não é uma expressão de Moçambique, é tão-somente uma língua que Moçambique adotou para comunicar. Não estou a ver como é que alguém de Chibuto pode falar com um maconde… A língua portuguesa “moçambicanizou-se”, é a língua de um povo que a trabalha, que se expressa nela e que comunica com ela. A língua portuguesa é propriedade dos povos que a falam. Há o “moçambiques”, há o “angolês”… A língua portuguesa é este povo que a faz, a fala e a trabalha. Casámo-nos com a língua portuguesa. A língua portuguesa usa capulana. Como é que se tira a capulana? Roda-se. A língua portuguesa permanecerá indefetivelmente propriedade de quem a fala, dos moçambicanos, não dos portugueses. Aliás, os moçambicanos falam melhor português do que os portugueses.

Em que sentido?

Em todos!

Uma parte dos moçambicanos não fala bem português…

Mas é a língua portuguesa que se senta ali no chão…

Escreves muito sobre o amor…

As mulheres ainda são o sujeito da violência doméstica, elas é que exercem a violência doméstica. Esta é uma sociedade matrilinear.

No Sul, não…

Também no Sul, porque o Sul é o Norte. Se um homem for à esquadra queixar-se de uma mulher, a polícia ri-se. Mas é ela que exerce a violência doméstica.

Achas que há diferentes conceitos de amor em África e na Europa?

O amor é o amor. O amor está nos nossos quartéis e nas nossas maternidades, não nas nossas igrejas. Há mulheres que batem no marido. Em África é uma realidade. Temos de ter um gabinete de apoio ao homem, porque as mulheres também têm o seu gabinete de apoio. Temos aí a senhora Alice Mabota.12 Será que alguém bate nela ou é ela que bate nos outros? África está a redescobrir-se, mas conhece-se. A mulher como género em África não é a mulher como género na Europa. Em África, as mulheres sempre foram género. Na Europa, não. São as mulheres que exercem violência nas suas casas, porque se sentem produto, mercadoria… Isto é que é um grande problema. É a questão do lobolo, comprares e devolveres uma mulher. Uma mercadoria que se sente mal usada trata mal quem a comprou.

A FRELIMO conseguiu melhorar isso? Durante a luta pela independência, dizia que queria também a igualdade da mulher.

A FRELIMO está a trabalhar nisso. A FRELIMO também é uma mulher. Se calhar a Paulina Chiziane bate no marido. As mulheres sentem-se um objeto de troca: “Eu valho isto”. Não vês um homem que diga o mesmo. São os take aways da nova “modernidade” sobre a tradicionalidade. Uma mulher é quanto? São três capulanas, quatro casacos, vinte bois trinta vacas… E quanto pagas tu pelo homem?

O homem não se compra, só a mulher.

Não, ela vende-se. E é isto a violência doméstica. É a família que a vende.

Há um grande silêncio sobre a guerra civil em Moçambique. Falas deste tema em Homoíne…13

Não há guerra civil em Moçambique, há um grupo de bandos armados a matar o povo em nome do povo. Os nossos mortos são muitos.

Não há um discurso de memória oficial na política.

A RENAMO é um bando de indigentes, de desertores… Isto toda a gente sabe, até vocês na Europa. São vocês que lhes vendem as armas. O nosso único avião mig esteve preso na Alemanha. Só temos um e esteve preso! As únicas armas que Moçambique fabrica são as fisgas.

- 1. “Carta a alguns menos esclarecidos sobre o meu pardo mestiço Eduardo White”, em: O Homem a Sombra e a Flor e Algumas Cartas do Interior. Maputo: Imprensa Universitária, 2004.

- 2. Agradeço à Fundação Fritz Thyssen (www.fritz-thyssen-stiftung.de) pelo financiamento desta viagem de investigação a Moçambique do 5 de julho ao 5 de agosto de 2014.

- 3. Peça de teatro que foi estreada no Teatro Avenida sob direção de Mónica Castelo. Eduardo White: O Libreto da Miséria. Maputo: Texto Editores 2010.

- 4. Revista da Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO), fundada em 1984.

- 5. Branco e estrangeiro em geral.

- 6. Refere-se aos poemas n.o 7 e 8 do seu livro Até Amanhã Coração (Maputo: Texto Editores, 2007). Trata-se de diálogos da criada Felizarda com seu patrão em que se torna evidente a grande clivagem entre as classes: “Patrão, água que os brancos limpam é para nós tomarmos banho ou para nós bebermos? / As duas coisas. / Ah, isso é para o patrão que é branco, para nós é para beber”(25).

- 7. Filipe Nyusi, natural de Mudela, Cabo Delgado, é o atual candidato da FRELIMO às eleições presidenciais de 15 de outubro de 2014.

- 8. O atual presidente, Armando Guebuza, é natural da província de Nampula.

- 9. Samora Machel, o primeiro presidente da Independência (1975-1986), era do Sul, da província de Gaza.

- 10. Casamento tradicional em famílias poligâmicas que consiste basicamente no pagamento de um dote (muitas vezes em forma de gado) do noivo para a família da noiva.

- 11. Dormir Com Deus e um Navio na Língua. Braga: Ed. Labirinto 2001 (edição bilingue português/inglês).

- 12. Advogada e presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique.

- 13. Título do livro publicado pela AEMO em 1987 e nome de uma vila na província de Inhambane onde há valas comuns da guerra civil.