Venham mais cinco! revela o olhar estrangeiro sobre a revolução portuguesa

Até novembro, Venham mais cinco em Almada

A exposição Venham mais cinco – o olhar estrangeiro sobre a revolução portuguesa (1974-1975) reúne 200 imagens em grande formato em dois pisos de um lugar emblemático – o Parque Empresarial da Mutela (em frente à antiga Lisnave). Saindo do cacilheiro, são 15’ de uma caminhada bonita e nostálgica, que segue rente ao rio uma fiada de edifícios desativados pertencentes ao antigo estaleiro naval, agora em ruínas. É bom que seja esse o trajeto, pela Avenida Aliança Povo-MFA, respirando as últimas golfadas de uma paisagem em acelerada transição, que dentro de poucos anos deixará sequer de reverberar os ecos das antigas lutas operárias.

Lá dentro, a exposição funciona como um portal do tempo que engole o nome da avenida almadense e mergulha no trabalho de vários fotógrafos – alguns dos maiores do mundo, garante o comissário Sérgio Trefaut, incluindo veteranos fundadores das maiores agências internacionais (Gamma, Magnum, Sygma, Sipa e Viva) – que documentaram as manifestações dos operários nas grandes instalações industriais do país recem saído da revolução: CUF (Barreiro), Siderurgia Nacional, fábricas Mague (Alverca), Applied Magnetics (Sacavém), CORAME (Santa Iria da Azóia).

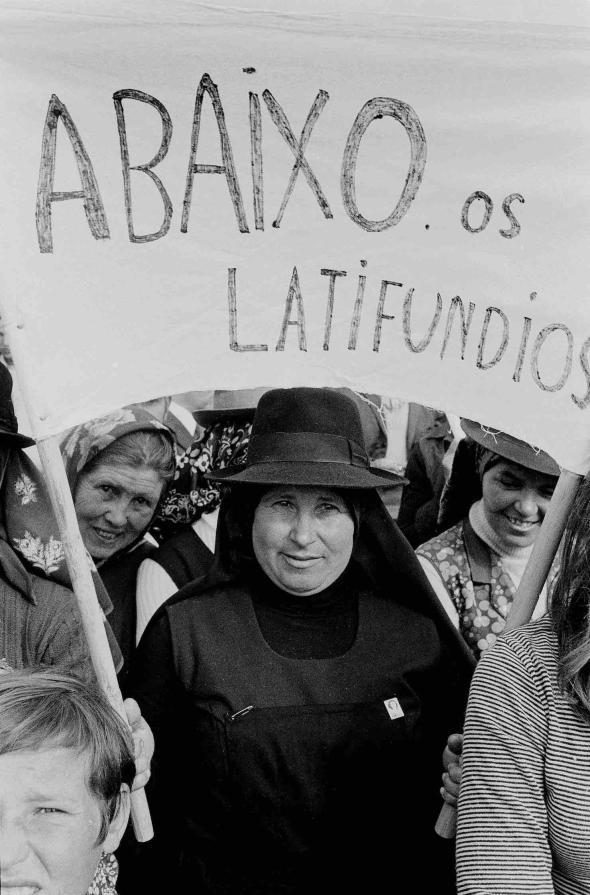

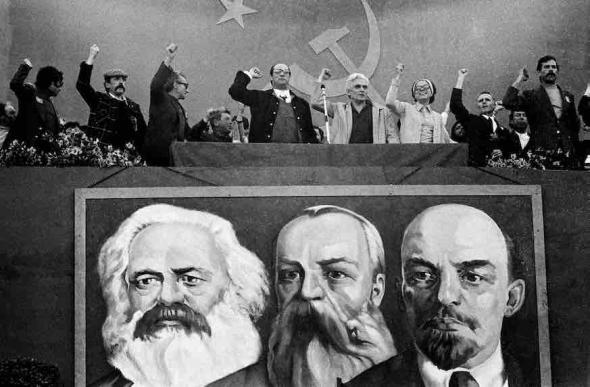

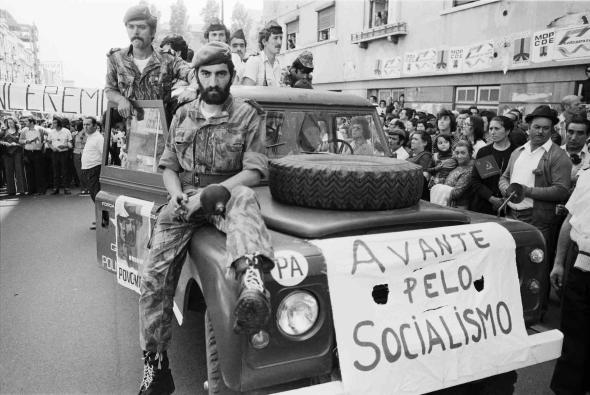

Os 4 núcleos temáticos – A festa da liberdade, Novas formas de poder, Independências e Um país dividido – desvelam a geografia social de um território que a maioria dos fotógrafos desconhecia, embora alguns fossem já experientes e carregassem a bagagem de várias guerras e revoluções um pouco por todo o mundo. Descobriram em Portugal a alegria popular nas ruas de Lisboa, as reivindicações operárias na cintura industrial da capital, o Alentejo das revoltas contra os latifúndios e o Interior Norte empobrecido onde as crianças iam descalças para a escola, quando esta existia a quilómetros de distância, e em casa quase ninguém sabia ler.

Sebastião Salgado

Sebastião Salgado  Sebastião Salgado

Sebastião Salgado  Paola Agostini

Paola Agostini Miche Puech

Miche Puech

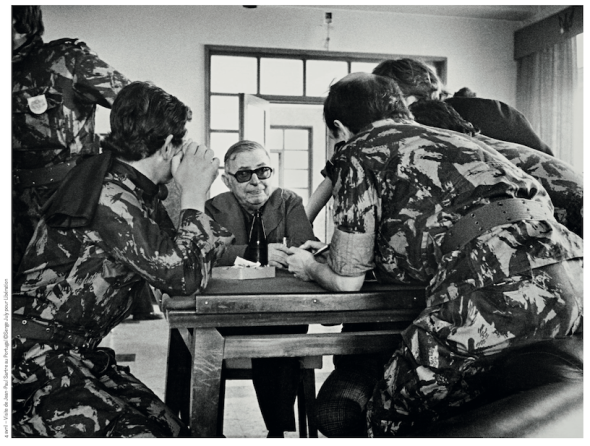

É uma experiência visual intensa e foi para o comissário e cineasta Sérgio Tréfaut, uma viagem sofrida. Demorou 30 anos a concretizar a ideia, que nasceu nas vésperas da comemoração do vigésimo aniversário do 25 de Abril. Pelo meio, perdeu a amiga-pessoa que primeiro imaginou esta mostra, e andou pelos arquivos de Paris à procura das fotografias. Margarida Medeiros, antiga docente da NOVA FCSH e crítica de fotografia, faleceu em 2024, sem ver a revolução cumprir meio século de memórias.

Se a Margarida Medeiros pudesse ainda subir connosco este rio de imagens que rasgam a história, se desenhasse o mapa fotográfico da revolução portuguesa tal como esta inspirou os fotógrafos estrangeiros (são sobretudo franceses, mas também há italianos, holandeses, alemães, um espanhol e um brasileiro), que ideias se formariam na sua cabeça treinada para pensar a cultura visual? (nome de uma das disciplinas que lecionou durante anos na licenciatura em Ciências da Comunicação).

O exercício que fiz na resposta ao convite para conduzir uma das visitas guiadas que todos os sábados, até ao final de novembro, juntam uma dupla de pessoas para comentar as imagens, foi imaginar que a Margarida estava nesse dia no público dos visitantes, que me escutaria com afeto, sem deixar de parecer ligeiramente trocista e desatenta, porque a sua cabeça viajava depressa para outras paisagens, e que no fim, no regresso ao cacilheiro e à margem norte, me falaria de mais autores e livros, apontando novos caminhos cruzados de descobertas infindáveis.

Creio que gostaria que a exposição servisse para pensar o papel da fotografia na compreensão da história, o que implica interrogar a sua natureza mediática e não apenas discutir as imagens e as práticas sociais e culturais documentadas. A história contada nesta fabulosa seleção de imagens não é uma coisa íntegra, algo que resgatamos intato do passado e se funde com as nossas memórias, tenham estas um carácter de envolvimento direto, enquanto testemunhas ou protagonistas destes acontecimentos, ou um carácter diferido na condição da pós-memória.

Perry Kretz

Perry Kretz José Sanchez-Martinez

José Sanchez-Martinez  José Sanchez-Martinez

José Sanchez-Martinez

A história é uma cocriação entre o lado indicial da fotografia – as imagens fotográficas são o resultado de um efeito de luz que impressiona uma superfície e nesse sentido algo teve de acontecer e deixar uma marca para que esse efeito se produza – e a representação de qualquer coisa semelhante ao que aconteceu – o seu lado icónico. No índice há uma contiguidade material, no ícone há uma relação de semelhança na ausência.

A fotografia analógica tem uma dupla natureza, já que é um dispositivo químico, que deixou vestígios no papel, mas também um dispositivo óptico, que constrói um olhar marcado pela técnica e pela poética do autor. Analisar uma fotografia, fazer a sua crítica, implica vê-la como uma configuração expressiva e isso inevitavelmente nos leva um pouco para longe do lado documental, de registo dos acontecimentos. Se olharmos para as fotografias como composições e atos criativos, o trabalho analítico passa para o lado dos sujeitos recetores que vão interpretar a partir de muitas contingências. Roland Barthes propunha animar a realidade desanimada e dar vida ao instante já morto que a fotografia convoca. Esta operação abre um espaço para muitas dissidências.

As duas dimensões colocam questões fascinantes. A indexicalidade convoca a pergunta: o que é que ficou em nós daquele tempo, que cicatriz marca o corpo e a memória? A iconicidade obriga-nos a reconhecer o acontecimento e nessa medida a construí-lo.

Sobre a herança material e emocional, os fotógrafos foram os primeiros a materializar uma intuição sobre a importância histórica do 25 abril. Existe algo de profundamente original, sensível e poderoso na forma como a história de Portugal é contada nestas imagens. Compreenderam a força dos movimentos populares nas várias frentes – trabalho, habitação, liberdades, autodeterminação, uma visão de futuro e de democracia, e contaram estas histórias de forma próxima dos seus protagonistas e com uma transcendência que ultrapassa o mero retrato de situações. As fotografias ganharam uma força alegórica que captura o espírito do tempo. Venham mais cinco não nos devolve só o alinhamento de uma revolução, mas exprime um instante-tempo definidor de um salto cultural e político. É uma operação que normalmente só a arte consegue fazer. Mas, neste caso, e ao contrário do que é habitual, o jornalismo visual e escrito foi mais rápido do que as artes.

Michel Giniès

Michel Giniès

A literatura, por exemplo, foi lenta. A escritora Lídia Jorge escreveu no romance Os Memoráveis (publicado por ocasião dos 30 anos do 25 Abril) que o 25 de Abril se tornou “a matéria que nós próprios tomamos entre mãos para sempre, para iluminarmos as nossas vidas”.

Fernando Assis Pacheco, jornalista do Diário de Lisboa, andou pelas ruas naqueles dias e viu como os rostos das pessoas “traziam impresso o fim de um tempo subtilmente entrançado com o começo de outro. O blindado levando Marcelo Caetano saiu do Largo do Carmo despedido por breves punhadas no vidro grosso das janelas: era já o passado recente a caminho do esquecimento, passado apupado, empurrado entre cantos”.

O fascismo caiu em poucas horas e a mudança de regime foi pacífica. No dia 26 de abril foram aprovadas medidas que extinguiram os tribunais plenários e a censura, amnistiaram os presos políticos e autorizaram os partidos políticos. Se o escritor morto pudesse olhar para as fotografias do núcleo temático A festa da liberdade, pensaria como soam proféticas as palavras que escreveu em 1974, num livro de fotografia intitulado Portugal Livre, 20 fotógrafos de imprensa contam tudo sobre a revolução das flores (Editorial O Século, 1974): “o mais belo flagrante delito da nossa vida fica registado nestas páginas, e não creio que o futuro venha a olhá-las distraidamente. Quem éramos, por onde andávamos no Abril da libertação? O que dissemos, por vezes mudos? Está tudo aqui.”

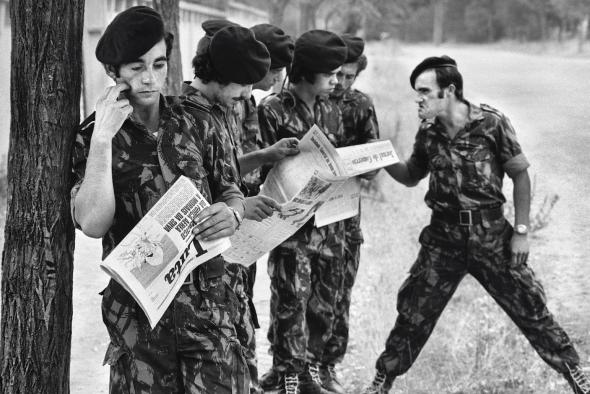

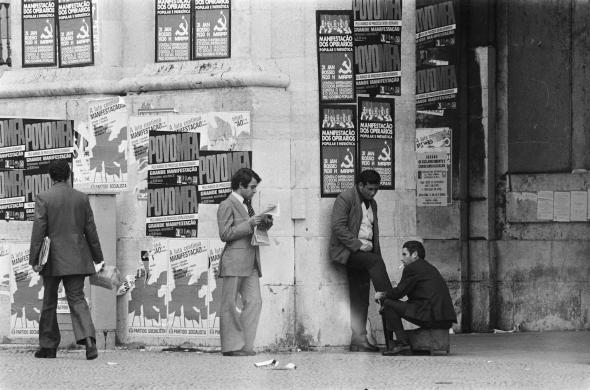

Uma das imagens marcantes da revolução são as pessoas nas ruas com os jornais na mão. Ler avidamente as notícias até esgotar as sucessivas edições foi um gesto nacional, que uniu as gerações e tornou todos cúmplices da conversa comum. Em Portugal, a luta pelo controlo da informação foi uma das marcas do pós-revolução, inscrevendo novas linhas de tensão na relação entre media e poder. As fotografias de liberdade e leitura de jornais que abundam nesta comemoração da festa na rua mergulha no território plural das expressões. Os muros transformaram-se em galerias a céu aberto, escreveram-se jornais nas paredes e as artes gráficas, sob a forma de livros, cartazes, panfletos, jornais de bairro e partidários, foram um espaço de experimentação e invenção.

O núcleo II reúne várias fotografias comoventes que evocam os gestos de amizade e união entre as mulheres operárias, mobilizadas por melhores salários e condições dignas de trabalho. Naqueles dias de greves e incerteza, os armazéns das fábricas foram também casa e creche, e foi possível sonhar uma organização do trabalho mais fraterna, igualitária e redistributiva. Essa era e continua a ser a proposta feminista para a sociedade, mesmo se nesta exposição o olhar masculino dos fotógrafos (só há duas mulheres representadas) continua a densificar pouco a teia do feminismo que nasceu e cresceu com o 25 de Abril.

Jean-Paul Paireault

Jean-Paul Paireault Jean-Paul Paireault

Jean-Paul Paireault Jean-Paul Paireault

Jean-Paul Paireault Jean-Paul Paireault

Jean-Paul Paireault Jean-Paul Paireault

Jean-Paul Paireault

A potência popular que existiu no projeto social revolucionário transcende o espaço-tempo aberto pelo golpe dos capitães. O cientista norte-americano Samuel Huntington refere que entre 1974 e 1990 pelo menos 30 países fizeram transições para a democracia. Portugal deu o kick off nessa segunda vaga de democratização, seguido da Grécia (1974), Espanha (1975) e vários países na América do Sul, incluindo o Perú (1980), a Argentina (1983), o Brasil (1985), o Uruguay (1985) e o Chile (1990). Huntington interrogou-se na altura se não estaria por vir uma terceira vaga que, em contra ciclo, eliminasse os ganhos democráticos trazidos pelas décadas de 70 e 80 do século XX?

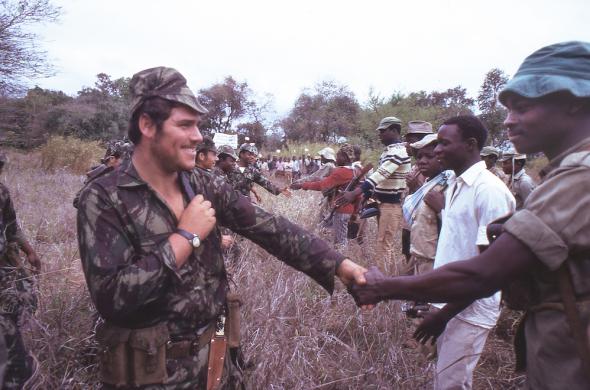

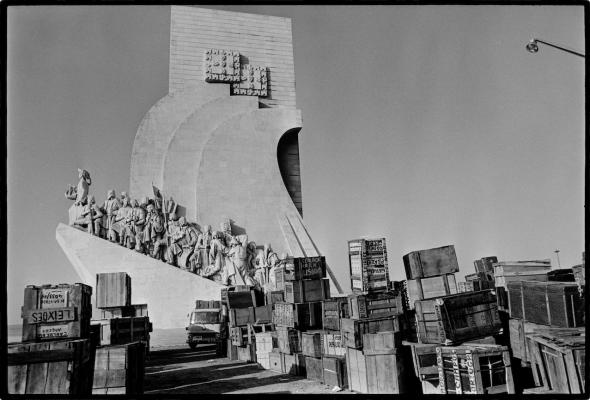

É em parte essa experiência mais transcendente do nascimento da democracia e da agonia da ditadura que tornou Portugal um laboratório tão fascinante para os fotógrafos estrangeiros. O núcleo 3, dedicado às independências africanas, propõe uma escolha curatorial inteligente e impactante: do lado esquerdo correm as histórias de Angola e Moçambique vividas pelos próprios naqueles meses de expulsão dos últimos soldados portugueses e celebração da autonomia, antes de serem inflingidos os novos e duríssimos sofrimentos das guerras civis iniciadas em 1975; do lado direito, desfilam as imagens do retorno dos colonos, carregando bens pessoais resgatados last minute e os despojos do império colonial desfeito em estátuas derrubadas.

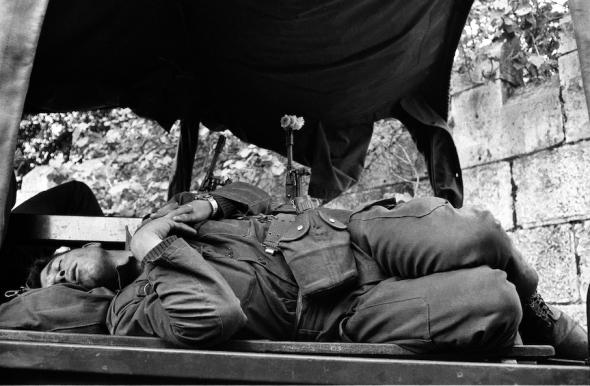

O núcleo IV reflete as contradições de um país divido e talvez seja o que mais resvala para estereotipações ausentes nos restantes. Segue as linhas habituais da historiografia bélica que continua a fazer marcações seguras em histórias fluidas, como se o antes não continuasse a viver no depois. A narrativa visual vinca as diferenças entre o povo católico das procissões de Fátima e os últimos revolucionários derrotados na tentativa de golpe militar de 25 de novembro de 1975. A mostra encerra com um soldado de costas, cravo visível, rosto invisível. É um final triste para o filme que passou, talvez demasiado literal para a ideia de que os fotógrafos partiram, já sem razões de espera e esperança para ficarem mais tempo. A revolução cumpriu-se naquelas 200 imagens, nasceu e morreu.

Jean-Claude Francolon

Jean-Claude Francolon Jean-Claude Francolon

Jean-Claude Francolon  Alain Mingam

Alain Mingam Alain Keler

Alain Keler Jean Gaumy

Jean Gaumy

Serge July

Serge July Rob Mieremet

Rob Mieremet