Desenhos de Guerra de Manoel Barbosa – um exorcismo dos fantasmas da guerra colonial

Manuel Barbosa, artista performer, cujos Desenhos de Guerra estiverem patentes na exposição “Alto Nível Baixo”, na galeria ZBD, em Fevereiro de 2020, com curadoria de Marta Mestre e Natxo Checa (ler texto da curadora Marta Mestre, Sentados em Dinamite), é um incessante produtor de fluxos de imagens repentistas. Ele testemunhou como o seu primeiro ato de body art ocorreu aos 17 anos, de modo impulsivo. Ao passar junto de grandes nogueiras derrubadas na propriedade dos pais, em Rio Maior, enfiou-se nas crateras dos troncos e ali permaneceu várias horas, nu, em contato com a terra, assistindo ao pôr-do-sol e descobrindo o poder transformador de uma experiência íntima. Em 1973, durante o período de incorporação militar, em plena guerra colonial, cumprindo a etapa final do serviço militar no quartel de Tavira, juntou um grupo de amigos e realizou na ilha de Tavira outra performance que o próprio designou por África.

Os investigadores Cláudia Madeira e Fernando Matos Oliveira (2019) descrevem os gestos incluídos nesse ritual-performance: “Nu e virado para o continente africano, no início desse ano intervalar de 1973 – no qual se concentra e satura o trauma de uma guerra longa, a que acresce à provável desagregação iminente do regime salazarista –, Manuel Barbosa lê excertos de discursos de Léopold Senghor, Karen Blixen, Agostinho Neto, Martin Luther King Jr., Jomo Kenyatta, Frantz Fanon, Julius Nyerere, Amílcar Cabral e Ângela Davis. Com exceção do africanismo mitificado de Blixen, ainda assim presente como fala europeia sobre o outro, estamos perante uma verdadeira plêiade de intelectuais e de ativistas que tinham em comum a luta pela libertação dos povos africanos. A cada leitura, Manoel Barbosa escreve-a com o indicador na água do mar e coloca o texto numa garrafa, rolha-a, lacra-a e atira-a (sempre na direção de África) finalmente para o oceano, uma a uma, ao mesmo tempo que dilui na água um pigmento colorido.”

Esta foi já uma experiência precoce de expiação do trauma da guerra, que Manuel Barbosa viveu de forma singular, e que ocupou o centro da exposição pensada por Marta Mestre e Natxo Checa. Este evento colocava frente a frente, de forma polifónica e fragmentada, produções artísticas que em comum só têm o facto de responderem a uma experiência limite de opressão e confinamento. Trata-se de filmes do chamado “cinema invenção”, realizados por cineastas brasileiros entre 1973 e 1975, durante a ditadura militar, e os desenhos de guerra de Manoel Barbosa, feitos durante a sua passagem pelo quartel militar de Zemba, no norte de Angola.

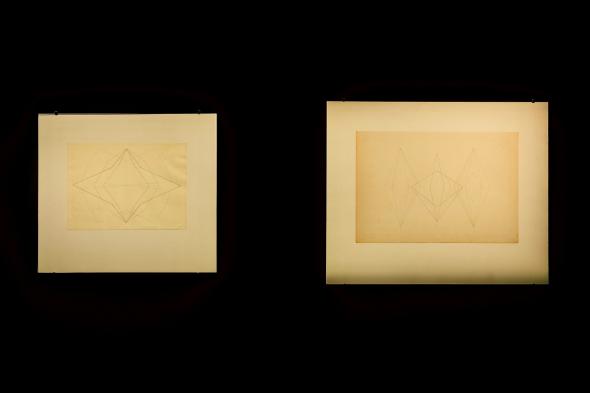

Aos 21 anos, após ter feito um curso de transmissões, foi destacado para aquela zona, desde o início da guerra e ao longo da década de 60 do século XX, palco de combates violentos. Rodeado por floresta tropical e capim alto, o quartel era acessível por uma picada muito rude, propícia a emboscadas. A água era barrenta e provinha de um riacho, sendo apenas aproveitável para banhos. Vários militares contam que, durante os meses que lá passaram, só beberam sumos e (muita) cerveja. Os edifícios construídos em madeira, com telhados improvisados com chapas de zinco, e a eletricidade provinha de um gerador sujeito a interrupções frequentes. À noite, o silêncio, a escuridão e o isolamento tornavam-se absolutos e aterrorizantes. Na ida para Zemba, aos saltos dentro do camião de transporte de tropas que mal cabia na picada, a cabeça de Manoel Barbosa começou a projetar os seus “desenhos de guerra”. São constituídos por linhas geométricas que evocam movimentos pulsantes, aberturas e fechamentos, como obturadores de objetivas fotográficas ou, segundo o texto dos curadores, “máquinas de visão”. A ordenação das linhas varia entre geometrias verticais e masculinas, ou a suave sobreposição de uma vulva-paisagem, feixes de luz atravessados por fractais ou diamantes, em evocações possíveis de uma “terra de sangue”, fonte de emoções dilacerantes e difusas.

Aos 21 anos, após ter feito um curso de transmissões, foi destacado para aquela zona, desde o início da guerra e ao longo da década de 60 do século XX, palco de combates violentos. Rodeado por floresta tropical e capim alto, o quartel era acessível por uma picada muito rude, propícia a emboscadas. A água era barrenta e provinha de um riacho, sendo apenas aproveitável para banhos. Vários militares contam que, durante os meses que lá passaram, só beberam sumos e (muita) cerveja. Os edifícios construídos em madeira, com telhados improvisados com chapas de zinco, e a eletricidade provinha de um gerador sujeito a interrupções frequentes. À noite, o silêncio, a escuridão e o isolamento tornavam-se absolutos e aterrorizantes. Na ida para Zemba, aos saltos dentro do camião de transporte de tropas que mal cabia na picada, a cabeça de Manoel Barbosa começou a projetar os seus “desenhos de guerra”. São constituídos por linhas geométricas que evocam movimentos pulsantes, aberturas e fechamentos, como obturadores de objetivas fotográficas ou, segundo o texto dos curadores, “máquinas de visão”. A ordenação das linhas varia entre geometrias verticais e masculinas, ou a suave sobreposição de uma vulva-paisagem, feixes de luz atravessados por fractais ou diamantes, em evocações possíveis de uma “terra de sangue”, fonte de emoções dilacerantes e difusas.

O debate organizado no âmbito da exposição “Alto Nível Baixo”, intitulado “Visões da guerra e Contracultura”, procurou refletir sobre estes fluxos de imagens produzidas no contexto da guerra e que começam, pouco a pouco, a fazer emergir a força de experiências até aqui não tratadas pelas disciplinas habituais: a história, a antropologia, o jornalismo. A proposta dos organizadores visou olhar para a guerra colonial e as independências africanas “à luz de produções visuais marginais e de rutura realizadas em Angola e na Guiné-Bissau. Práticas artísticas, xamânicas e ritualísticas sob a lente dos alucinogénios e plantas medicinais, entre a cura e o terror colonial, engendrando processos de fabulação recíproca, de representações e de contra representações.” A intervenção de Manoel Barbosa e a franqueza com que relatou os meses passados em Zemba, a maior parte do tempo drogado e vivendo alucinações e torpores provocados pelo consumo de canábis, conjugadas com a explicitação da materialidade do seu imaginário visual, deixaram a audiência petrificada. E também alguns parceiros de mesa, incluindo o jornalista Joaquim Furtado, autor da série televisiva e do trabalho jornalístico de investigação mais completo sobre a guerra colonial portuguesa (A Guerra). Ambos estão, à sua maneira, nos antípodas de um trabalho de memória e reconstrução da experiência traumática da guerra.

Joaquim Furtado, com o seu laborioso trabalho de escuta de centenas de depoimentos de ex-combatentes e dirigentes políticos e militares, desenhando com rigor cartográfico o mapa dos acontecimentos e das decisões que foram marcando as fases dos vários palcos do conflito, incluindo nas dimensões internacionais, com o envolvimento dos Estados Unidos e da antiga União Soviética. Poucos ou mesmo nenhum se referiu ao consumo desmesurado de álcool e outras sustâncias que marcaram substantivamente o quotidiano dos quartéis, sobretudo os mais isolados, marcado por longos períodos de tédio e inatividade, interrompidos por episódios de uma brutalidade atroz. “Mas a verdade é que eu também não perguntei”, disse Joaquim Furtado, revelando como este tema é marginal na reconstrução jornalística de uma vivência coletiva caracterizada por respostas individuais diversas e incompreensões culturais imensas.

Manuel Barbosa fala da guerra a partir das visões induzidas pelo consumo de estupefacientes e das imagens geradas pelo seu profícuo olhar. Da deambulação pelo espaço-prisão do quartel recorda como imagem fulgurante a primeira entrada no gabinete do tenente-coronel Joaquim Ribeiro Simões, que comandava a companhia. Naquele fim do mundo, na parede de uma construção precária acabada a zinco e tábuas de madeira, havia uma tela extraordinária, ocupando a quase totalidade do “gabinete”, com figuras estilizadas, num estilo entre o cubismo e a pop art. O pintor era António Palolo, que anos antes cumprira o serviço militar naquele mesmo posto de comando de transmissões militares. Contou ainda como, durante um ataque noturno dos guerrilheiros angolanos, que fez toda a gente levantar-se da cama e correr para as posições de combate, ele atravessou o quartel, meio sonâmbulo, sob o efeito de drogas, e chegou junto dos companheiros sem o rádio, (que devia transportar), sem a G3, sendo atingido pela visão de uma linha branca, “tipo raio laser”, que vinha do coração da mata e trespassava, com a clareza de um bisturi, o espaço do quartel. Nos gritos do comandante, que o mandava abrigar-se, reconheceu a palavra “estratégia” e lembra-se de ter respondido com a serenidade abstrata das figuras estilizadas que habitavam o quadro de António Palolo: “a estratégia é esta linha branca”.

A disrupção deste comportamento na crueza militarizada do quotidiano absurdo da guerra, representa um gesto de resistência. Inscrever a performance no cenário do conflito em curso é de uma ousadia extrema. Convoca a participação impossível num sensível pejado de ruídos e tensões, traduzindo o desejo de aceder à estranheza do Outro. Essa dimensão que o colonizador desprezou ou tentou extinguir, existiu sempre com exuberância, visível apenas para alguns, e jogou um papel na luta armada, onde a feitiçaria também foi mobilizada e os espíritos combateram. O acesso a esse mundo faz-se pelo desbravar de linguagens, códigos, chaves de descodificação que precisam de ser guiadas e generosamente partilhadas pelos locais, como acontece no trabalho de Catarina Laranjeiro e Daniel Barroca, envolvidos na produção de um filme sobre práticas místicas e balsâmicas das feridas pós-coloniais na Guiné Bissau. É uma tarefa de imersão, adoção e partilha que talvez materialize a linha imaginária que penetrou o cérebro e o corpo de Manoel Barbosa, naquela noite de 1987 na Zemba.