Arquipélagos criativos: arte, design e artesanato nas ilhas atlânticas lusófonas

Introdução

Os espaços insulares foram projeção de esperança de um novo recomeçar desde a Atlântida, mencionada por Platão em Timeu e Crítias, c. 360 a.C., às Ilhas Desertas e outros textos de Deleuze, 2012. Nesse sentido, no plano imaginário do continental personificam o Outro, tanto enquanto ideal, como em Utopia de Thomas More, 1516, como enquanto o seu oposto – a prisão, um espaço distópico – tal como é descrito em A Ilha de Aldous Huxley, 1962.

Entretanto, a descolonização epistémica dos espaços físicos e imaginários das ilhas, iniciada pelo poeta caribenho Aimé Césaire – inventor do conceito da negritude -, e continuada pelos Estudos Insulares e seus fundadores nos anos 90 tem dado voz aos próprios ilhéus e aos espaços insulares, focando os problemas que, desde a colonização e, atualmente, com a globalização, assolam os espaços insulares, como a extinção de espécies endógenas e das formas de existência da população local. De facto, nos pequenos estados insulares é flagrante o conflito entre os imaginários sociais resultantes dos diferentes modernismos e a pressão para acompanhar a globalização, sendo este processo mediado atualmente pelos média e pelo capitalismo.

Eduardo Malé, Búzio de mato na pradaria, 2012. Cortesia do artista

Eduardo Malé, Búzio de mato na pradaria, 2012. Cortesia do artista

Estas áreas mais periféricas constituídas pelas pequenas ilhas, pequenos estados ou regiões autónomas, como é aqui o caso, têm tido pouca visibilidade, sobretudo no contexto lusófono. Se tal empreendimento já foi realizado, sobretudo, em relação às ilhas anglófonas e francófonas, o estudo sobre os processos criativos nos arquipélagos lusófonos na contemporaneidade é praticamente inexistente, á exceção de alguns artigos sobre artistas ou temas isolados. Neste sentido, parece-me pertinente focar aqui os processos criativos nas áreas do design, do artesanato e da arte nos arquipélagos de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Madeira e Açores, agrupados aqui sob o termo “lusófonos”, meramente para referir um espaço transnacional multicultural de diversas subjetividades que partilhou uma história e partilha a mesma matriz linguística, pondo de parte qualquer resquício saudosista de exotismo pós-colonialista.

Para tentar tornar audível a própria voz dos criadores das ilhas procurei, quanto possível, basear-me em entrevistas (cerca de oitenta realizadas ao longo destes seis anos de investigação) as quais constituíram a base para este ensaio. As entrevistas realizaram-se ao longo dos seis anos do decurso das viagens que efetuei a estes arquipélagos, ao longo de um pós-doutoramento apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que me proporcionou o tempo para investigar e refletir e a liberdade para seguir os imprevistos com que o acaso enriqueceu o percurso. Tenho esperança que este ensaio contribua para despertar o interesse sobre estas culturas tão ricas e para que mais teóricos destes arquipélagos venham a contar a sua estória nos seus próprios termos.

Procuro defender aqui que existe uma especificidade dos processos criativos destes arquipélagos que consiste numa maior sensibilidade às questões ambientais e à coexistência com o Outro, uma vez que, por um lado, são mais dependentes de recursos limitados e, por isso, mais suscetíveis aos desequilíbrios climáticos e sociais e, por outro lado, enquanto pontos de encruzilhada entre diversas culturas, desenvolvem formas criativas de apropriação seletiva que alimentam um imaginário cultural pautado pela riqueza e vitalidade. Veremos, ao longo deste trabalho, como as ilhas são propícias a criar através de elementos de origens diferentes, e pelo seu isolamento, a manter a diversidade cultural ao longo do tempo podendo, assim, constituir espaços de estilos de vida alternativos.

Catarina Branco (2011). Lapinha. Papel recortado à mão – 100x70x16cm. Cortesia da artistaDada a impossibilidade de ser exaustiva, muitos criadores, igualmente interessantes, ficaram de fora desta análise. A seleção foi feita segundo aqueles que podiam constituir um todo coerente para realçar os três elementos que pretendia aqui destacar: a importância dos processos criativos na preservação da memória e na criação do sentido da história e da identidade destes arquipélagos; a urgência da necessidade da preservação da natureza e dos modos de vida alternativos que caracterizam as ilhas, privilegiando o estar-com e uma relação com o mundo não através da abstração dos universais que caracteriza o conhecimento cientifico ocidental, mas através do afloramento poético da relação na partilha do Aqui e Agora - a que Glissant denominou pensamento arquipelágico; e, por fim, os interstícios entre as coisas e as palavras, entre a realidade e o sonho, entre a morte e a vida. Enquanto condição existencial, lugar de estar, as zonas de fronteira são particularmente sentidas pela diáspora que caracteriza as ilhas, caracterizando, também, crescentemente, a existência nómada pós-moderna: zonas de poder e de risco, estas são ao mesmo tempo potenciais fontes do caos e da desordem, de invenção e de emancipação.

Catarina Branco (2011). Lapinha. Papel recortado à mão – 100x70x16cm. Cortesia da artistaDada a impossibilidade de ser exaustiva, muitos criadores, igualmente interessantes, ficaram de fora desta análise. A seleção foi feita segundo aqueles que podiam constituir um todo coerente para realçar os três elementos que pretendia aqui destacar: a importância dos processos criativos na preservação da memória e na criação do sentido da história e da identidade destes arquipélagos; a urgência da necessidade da preservação da natureza e dos modos de vida alternativos que caracterizam as ilhas, privilegiando o estar-com e uma relação com o mundo não através da abstração dos universais que caracteriza o conhecimento cientifico ocidental, mas através do afloramento poético da relação na partilha do Aqui e Agora - a que Glissant denominou pensamento arquipelágico; e, por fim, os interstícios entre as coisas e as palavras, entre a realidade e o sonho, entre a morte e a vida. Enquanto condição existencial, lugar de estar, as zonas de fronteira são particularmente sentidas pela diáspora que caracteriza as ilhas, caracterizando, também, crescentemente, a existência nómada pós-moderna: zonas de poder e de risco, estas são ao mesmo tempo potenciais fontes do caos e da desordem, de invenção e de emancipação.

Este ensaio está, assim, dividido em três partes: “Identidade e memória”, “Afetos” e “Corpos diaspóricos”. O primeiro remete para o contexto histórico dos diferentes arquipélagos, o segundo, para a coexistência e a relação como os outros e com o mundo no Aqui e Agora, o terceiro para as utopias/aspirações que orientam a ação. Estas diferentes dimensões temporais – o passado, o presente e o futuro -, coexistem umas com as outras num ponto cego – onde o presente é apenas alcançável enquanto já memória do passado e o futuro apenas existente pela memória da repetição de presentes passados -, formando diferentes “constelações”, ou “arquipélagos criativos” que se reinventam continuamente através da arte, do design e do artesanato, revelando não apenas a inesgotável capacidade de reinvenção destas ilhas, mas, também, o conflito entre saberes e formas de vida endógenas e as malhas da globalização que põem em perigo a diversidade, não só da fauna, como dos saberes e modos de vida destas ilhas.

A primeira parte, “Identidade e Memória”, encontra-se dividida em três capítulos: “A narratividade do pánu di téra e dos bordados da Madeira e dos Açores”, “O deslocamento do artesanato ligado à religiosidade popular açoriana para o domínio artístico”, “O colonialismo e a reimaginação dos lugares”

Rigo 23, Isto o Povo Não Esquece, 2010. Cortesia do artista.

Rigo 23, Isto o Povo Não Esquece, 2010. Cortesia do artista.

Em “A narratividade do pánu di téra e dos bordados da Madeira e dos Açores”, abordo o papel do artesanato na construção da identidade tomando como casos de estudo o panú di téra cabo-verdiano e os bordados e as rendas dos Açores e da Madeira, permitindo-nos ter um panorama do contexto histórico. Enquanto o panú di téra, no período pós-independência, foi alvo de uma concertada estratégia operada pelo PAIGC para afirmar a matriz africana da identidade cabo-verdiana, de forma semelhante ao que sucedeu em outros movimentos independentistas africanos – como, entre outros, no Gana e na Nigéria — os bordados e as rendas da Madeira e dos Açores, cuja idade de ouro foi muito mais recente do que a do panú di téra, desenvolveram-se gradualmente com o crescimento da burguesia e o aumento da procura. Ambos são, atualmente, as formas de artesanato mais icónicas tanto de Cabo Verde, como dos Açores e da Madeira e resultaram do intenso tráfico de pessoas que se cruzaram, em tempos diferentes, nestes arquipélagos. Tanto no caso do panú di téra, quando funcionou como moeda de troca, como nos bordados, nos adornos litúrgicos, nos enxovais ou nas ofertas, ambos foram intermediários de desejos e estiveram ligados ao sofrimento das populações: de forma dramática no caso do panú di téra, que foi feito por pessoas escravizadas e trocado por pessoas escravizadas, mas também no sofrimento da exploração das bordadeiras, como relatado no livro Lágrimas correndo mundo, de Horácio Bento de Gouveia, 1959. Por fim, ambas as formas de artesanato, com a globalização e o turismo, correm o risco de extinção.

Kwame Sousa, O Guardião, série O Reino Angolar – A Origem, 2019. Cortesia MOVART/Kwame Sousa.

Kwame Sousa, O Guardião, série O Reino Angolar – A Origem, 2019. Cortesia MOVART/Kwame Sousa.

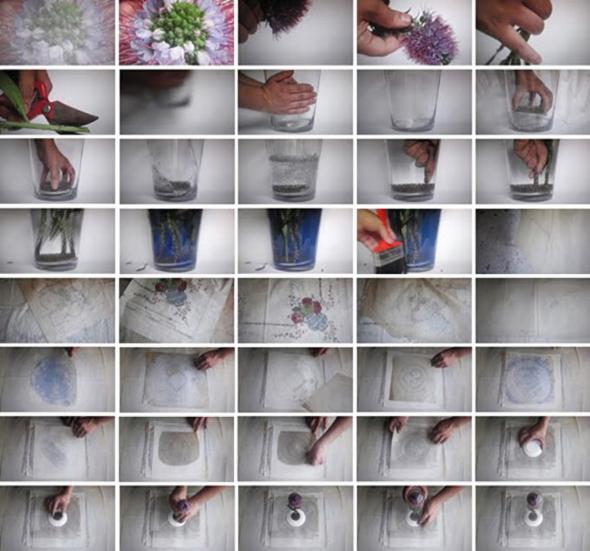

Em “O deslocamento do artesanato ligado à religiosidade popular açoriana para o domínio artístico” foco a interpenetração entre arte, artesanato e religião no contexto da construção da identidade açoriana e o modo como o artesanato desempena aqui o papel mediador interpessoal e com o sagrado, entendido este no seu sentido mais lato como o “Outro”, o desconhecido que transcende o quotidiano. Tomando como ponto de partida a técnica do recorte de papel nos Açores – desde a sua emergência, no início do séc. XVIII, pelas mãos das freiras dos conventos femininos – técnica utilizada tanto para a confeção de adornos litúrgicos como de flores e enfeites de doçaria, trabalhos que contribuíam para a subsistência dos conventos e permitiam o estabelecimento de uma rede de relações sociais com o exterior, analiso aqui a apropriação desta tradição artesanal pela artista Catarina Branco e a sua recontextualização no domínio artístico. As obras desta artista evocam uma perceção ligada ao corpo, quer por apelarem a uma perceção tátil, visual, sonora e olfativa, quer seja através de uma modificação da perceção espacial, através de uma profusão de elementos: tecido, pérolas, escamas de peixe, alfinetes, papel recortado à mão, linha de bordar, fotografias, guizos e flores artificias, entre outros, quer por provocarem uma modificação da perceção espacial. Assim, através do envolvimento do corpo – do corpo da obra e do espetador – no espaço, estes trabalhos criam metáforas, unindo improváveis associações a elementos de fontes diversas que se intensificam mutuamente, alterando-se e exprimindo um determinado “estilo estético”que exerce a sua identidade enquanto ato de reinvenção de uma formação estética específica dos Açores.

Nos arquipélagos de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, o colonialismo, marcado pela violência, teve papel incontornável na história e no imaginário coletivo. Como nota Gaonkar “os imaginários sociais […] são os meios através dos quais os indivíduos compreendem as suas identidades e o seu lugar no mundo […]” understand their identities and their place in the world). O colonialismo criou nestes arquipélagos o que Gilroy denominou “uma dupla consciência”, ou seja, uma narrativa da identidade que não corresponde à sua própria memória. Esta duplicidade criou um “silenciado outro” interior, o próprio africano alienado de si próprio. Em “O colonialismo e a reimaginação dos lugares” foco o papel da arte na descolonização dos imaginários e a forma como mantém viva a memória excluída da narrativa oficial, tomando como casos de estudo as obras dos artistas cabo-verdianos Tchalé Figueira, Breve História colonial em África, 2011 (fig. 28, 29, 30 e 31) e The War is Stupid (fig. 33, 34, 35, 36), 2017, e de César Schofield Cardoso, Repúblika, 2014 (fig. 37, 38, 39, 40, 41 e 42) Ferrugem, 2017 (fig. 43, 44, 45, 45 e 46); e do artista são-tomense Kwame Sousa, o projeto Reino Angolar, 2017-20.

As obras de Tchalé Figueira e de César Schofield Cardoso procuram resgatar a matriz da identidade africana, reprimida pelo colonialismo e, nesse sentido, vivificam, inovando, o imaginário africano, criando uma linguagem pautada pela ambiguidade e hibridismo. Tchalé Figueira reinveste as memórias esquecidas das atrocidades cometidas, de forma a poderem ser partilhadas coletivamente, constituindo parte de um imaginário social do ponto de vista de África. César Schofield Cardoso recorre ao hipermédia, ao palimpsesto e a uma linguagem interdisciplinar que interpela os diferentes sentidos do espetador despertando uma reflexão crítica. Kwame Sousa recorre ao passado do povo angolar, não como algo já escrito e inalterável, mas como um repositório de esperança que empodere os são-tomenses a construir a sua identidade nos seus próprios termos. Deste modo, procura criar uma nova narrativa simbólica, independente da narrativa histórica do ex-colonizador, que liberte os são-tomenses do seu papel de agentes passivos da sua própria história.

Estando os imaginários sociais imbricados no processo de construção da identidade, na medida em que estabelecem a evolução do quadro das ações imagináveis sem ser de um modo determinista e linear, comportam em si a imprevisibilidade que pode constituir um fator de agenciamento coletivo e de emancipação social. Neste contexto, em São Tomé e Príncipe, assim como em Cabo Verde, sendo jovens nações, a arte tem um papel a desempenhar no balbuciar do respetivo imaginário.

Martinho Mendes com a colaboração de Merícia Lucas, Originaes de sentros, vídeo instalação, 2014. Cortesia do artista.

Martinho Mendes com a colaboração de Merícia Lucas, Originaes de sentros, vídeo instalação, 2014. Cortesia do artista.

No seu conjunto, estas obras têm em comum lidar com as memórias do passado colonial relegadas para o esquecimento e, embora a sua abordagem difira, tanto nos meios de expressão artística como nas suas abordagens conceptuais, todas elas visam uma descolonização epistemológica dos imaginários: César Schofield Cardoso desconstrói as reminiscências herdadas do colonialismo e do “luso-tropicalismo” que silenciaram o passado colonial, simbolizado na ex-colónia penal do Tarrafal, e relaciona-as com as formas modernas de exploração; Tchalé Figueira cria uma mitologia pictórica denunciando o absurdo das atrocidades da guerra em sentido universal que tem o seu expoente máximo na figura de Leopoldo II e Henry Stanley e, por fim, Kwame Sousa retraça as origens dos são-tomenses a partir do Rei Amador, o primeiro negro a liderar uma rebelião em África, que a tradição associa à comunidade dos angolares, no sul de São Tomé.

Estas criações não se originaram por uma continuidade linear previsível mas, sobretudo, por contaminações rizomáticas entre várias culturas e várias dimensões: como o panú di téra e as rendas e os bordados da Madeira e dos Açores; como entre a arte, o artesanato e a religião, no caso das obras de Catarina Branco; como entre o imaginários mitológico africano e o gesto pictórico expressionista, no caso das pinturas de Tchalé Figueira; como entre o digital e o analógico, entre o texto a imagem, o som e o espaço, nas vídeo-instalações de César Schofield Cardoso; ou como, por fim, entre o presente e a narrativa não oficial no caso das pinturas de Kwame Sousa.

Não existindo antecedentes nestes arquipélagos, em nenhum destes casos, isto é, não existindo previamente nenhuma tradição que estas invenções aperfeiçoassem ou subvertessem, são criações que nascem, assim, das zonas de fronteira onde convivem múltiplos discursos paralelos numa polifonia de sentidos.

*****

Na segunda parte, “Cartografia de Afetos”, subdividida em dois subcapítulos – “A dimensão vivencial da arte/design/artesanato: práticas colaborativas e famílias eletivas” e “Para uma relação não antropocêntrica com a natureza: “guerrilha poética”, design holístico e estética da relação” – analiso os modos como a paisagem envolvente afeta os ilhéus destes arquipélagos e o seu relacionamento entre si, e como, por sua vez, a paisagem é afetada por estes, considerando as diferentes simbioses, não apenas entre humanos, mas entre estes e o meio envolvente. Que constelações se formam no contexto de insularidade? De que forma estas paisagens, de recursos humanos e naturais limitados, se cristalizam em modos de saber fazer e de que modos estes as afetam?

Para responder à primeira pergunta, em “A dimensão vivencial da arte/design/artesanato: práticas colaborativas e famílias eletivas”, inicio por analisar as contaminações entre o design e o artesanato e as redes de partilha entre artesãos, designers e artistas criadas nas residências artísticas promovidas pelo Centro Nacional de Artesanato e Design de Cabo Verde (CNAAD) e pelo Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA). Em seguida analiso algumas dinâmicas do associativismo criado em torno das bienais de São Tomé e Príncipe, as quais tiveram como precursores a galeria Teia d´Arte e a Associação Roça Mundo que mais tarde deu origem ao CIAC – Centro Internacional de Arte e Cultura, e que têm como dinamizador a figura de João Carlos Silva. Todas estas dinâmicas operam ao nível das relações humanas e dos afetos e estabelecem outros núcleos de dinâmicas criativas como, por exemplo, a FACA – Fábrica das Artes, Ambiente, Cidadania Ativa e o Atelier M, catalisando a experimentação e a partilha de experiências e a inovação. Por fim, tomo como casos de estudo os trabalhos, Isto o Povo Não Esquece, 2010, e Coroa da Ilhéu, 2017-2020, de Rigo 23 para analisar o modo como o que aqui designo por “famílias eletivas”, criadas através das práticas colaborativas na arte, podem ser catalisadores de representações simbólicas que contribuem para criar imaginários coletivos os quais, por sua vez, cimentam os laços afetivos entre os membros de uma comunidade.

Bento Oliveira, Nagual e Tonal, São Vicente, 2018.

Bento Oliveira, Nagual e Tonal, São Vicente, 2018.

(Execução de Helder Santos; assistente; coordenação de acabamentos Marcelino Santos. Tecelagem,em vários materiais – lã, sisal (carrapato), cordas de marinharia, pedras vulcânicas)

Para responder à segunda questão, sobre as constelações humano/paisagem no contexto insular e sobre o modo como as ilhas contornam as limitações dos recursos de formas inventivas recorrendo aos recursos locais, em “Para uma relação não antropocêntrica com a natureza: “guerrilha poética”, design holístico e estética da relação”, tomo como caso de estudo as obras dos criativos de São Tomé e Príncipe que se apropriam dos sistemas existentes, através da reciclagem – a que aqui denomino de “intercetores” -, como as peças de design de Geane Castro, Demilson Sousa, João e Jimmy e, por fim, as obras de Adilson Castro e Eduardo Malé. Analiso, também, em Cabo Verde, os projetos do Atelier Mar, em Lajedos, Ilha de Santo Antão, e o projeto “Neve Insular” das designers Rita Rainho e Vanessa Monteiro os quais têm em comum uma visão holística do design que procura uma sustentabilidade económica assente numa sustentabilidade ecológica e social de raiz, ou seja, não se centra no produto/serviço em si, mas em todo o sistema de circulação desses produtos.

Por fim, foco algumas obras que desconstroem o estereótipo iconográfico das ilhas como usufruto de contemplação estética e privilegiam a dimensão vivencial da paisagem: as esculturas em fibra de carrapate inspiradas no ciclo do café, do artista cabo-verdiano Bento Oliveira, a escultura Búzio do Mato na Pradaria, 2012, do artista são-tomense Eduardo Malé e 40 Calcos, 2010 do artista madeirense Nuno Henrique.

Finalmente, no terceiro capítulo, “Corpos Diaspóricos”, no sentido alargado de “corpo”, procuro refletir sobre os encontros frutíferos de elementos de locais geográficos distantes que se caracterizam pela passagem, pela abertura para o mundo, pela viagem tomando como ponto de partida obras que personificam corpos mutantes, linhas de desterritorialização, a experiência de estar no hiato entre diferentes territórios.

“Corpos Diaspóricos” divide-se em dois capítulos: “Migrações artística na macaronésia lusófona” e “Entre-lugares: o texto e a imagem, a perceção e o real, o eu e o outro; o tropos do Atlântico”. No capítulo “Migrações artísticas na macaronésia lusófona”, analiso a migração das rendas e bordados da Madeira e dos Açores para o campo da arte, focando, entre outras, as obras da artista açoriana Sofia de Medeiros e dos artistas madeirenses Rigo 23 e Martinho Mendes. Por fim, analiso o modo como o panú di téra deu origem à tapeçaria cabo-verdiana, juntando a técnica da tecelagem em banda à da composição pictórica própria do domínio da pintura e de como a tapeçaria se metamorfoseou nas mãos dos artistas Bento Oliveira, Manuel Figueira e Alex da Silva, na residência TEADA, 2018, para, por fim, se incorporar na linguagem plástica de Alex da Silva em Mindelo Light e em Carnaval.

Em “Entre-lugares: o texto e a imagem, a perceção e o real, o eu e o outro; o tropos do Atlântico”, analiso o projeto fotográfico Espaços Vacilantes, 2019 de César Schofield Cardoso e a vídeo-instalação Subtitulizar/Subtitling, 2012 de Irineu Destourelles para refletir sobre a diáspora e os espaços intersticiais, entre as palavras e as coisas, o real e a perceção. Nestes trabalhos, a casa funciona como uma testemunha do desfasamento entre as visões do futuro, por vezes megalómanas, que levam a transgredir as fronteiras dos espaços da normalidade atingindo um ponto de não retorno. Marcados pela ausência, esses espaços são invadidos pela estranheza, tornando-se metáforas de corpos diaspóricos.

Por fim, foco o modo como o Tchiloli se transforma numa linguagem plástica e crítica na obra do artista são-tomense René Tavares. O Tchiloli, performance multimedial baseada no auto de Baltasar Dias, A Tragédia do Marquês de Mântua, 1540 é ela própria já um fenómeno de passagens por nela se cruzarem várias influências. Com um olhar que lhe permite a distância tanto da Europa como de África, este artista explora fenómenos da contemporaneidade como a crise dos refugiados no Mediterrâneo, a relação China/África, a discriminação racial, entre outros, cruzando-os com figuras e estórias de outros tempos, num espaço onde, como o espaço do Tchiloli, coexistem diferentes tempos, lugares e identidades, numa reversibilidade entre corpos e entre passado, o presente e o futuro.

Geane Castro, Um olhar sobre o ambiente, 2019. Cortesia do artista.Estes arquipélagos criativos marcam a paisagem cultural insular, território natural de passagem, através do hibridismo, da diáspora e pelo recurso a estratégias artísticas de deslocamento, a partir de não-lugares ou entre-lugares. Deste modo esta paisagem cultural é constituída por um rizoma de ligações de fontes diversas que, por isso mesmo, é muito resiliente, incorporando as influências exteriores e criando algo original que reforça a sua identidade cuja especificidade insular se manifesta em tender a não excluir o que é estranho, revelando-se como uma forma de estar não invasiva nem colonizadora de outras culturas e do meio ambiente que a rodeia.

Geane Castro, Um olhar sobre o ambiente, 2019. Cortesia do artista.Estes arquipélagos criativos marcam a paisagem cultural insular, território natural de passagem, através do hibridismo, da diáspora e pelo recurso a estratégias artísticas de deslocamento, a partir de não-lugares ou entre-lugares. Deste modo esta paisagem cultural é constituída por um rizoma de ligações de fontes diversas que, por isso mesmo, é muito resiliente, incorporando as influências exteriores e criando algo original que reforça a sua identidade cuja especificidade insular se manifesta em tender a não excluir o que é estranho, revelando-se como uma forma de estar não invasiva nem colonizadora de outras culturas e do meio ambiente que a rodeia.

Através dos diferentes cruzamentos com outras culturas e dos processos dialógicos desenvolvidos entre as formas de perceção coletiva e a memória mediadas pelas formas artesanais e simbólicas, vai-se criando um sistema que se caracteriza pela relação poética. Este não se desenvolve numa temporalidade linear, seguindo uma linha de causalidade a partir de uma origem no passado, mas é aberto à inerente imprevisibilidade do outro. Neste contexto, a identidade não se legitima num passado fixo e inalterável, mas no exercício dialógico dos encontros no presente que vão recriando o passado. O outro pode ser uma outra cultura, o fantasma de um passado sombrio, o latejar de uma memória que brilha como um talismã no futuro, o transcendente ou o outro da narrativa oficial. A abordagem ao outro nestas formas de arte e artesanato que observámos é oblíqua, aflorando-o e transformando-se reciprocamente nesse encontro.

Este afloramento é mais adequado a uma poética da relação, ao contrário das narrativas que aspiram à totalidade, excluindo o heterogéneo, permitem o agenciamento de múltiplas narrativas paralelas. Esta poética da relação na qual se baseia a identidade arquipelágica é mediada pela materialidade da textura, da imagem, do som e da palavra onde se ancore a memória e se projete o futuro. A experiência vivencial, na sua duplicidade – a sua perceção e a experiência da sua perceção – torna-se, através da arte, de novo num objeto de perceção permitindo simultaneamente o distanciamento necessário à reflexão crítica.

Do livro Arquipélagos Criativos – arte, design e artesanato nas ilhas atlânticas lusófonas de Ana Nolasco, Caleidoscópio, 2022.