A maldição das imagens coloniais

A insistência em repetir que a guerra colonial carece de registos visuais tende a desprezar o facto de que a imprensa portuguesa a apresentou ao público com a maior das campanhas de imagens de choque. E isto foi determinante na forma como o conflito foi travado, narrado e como viria a ser relembrado. Foram precisos 60 anos, e apenas uma fotografia em sentido contrário, para que se questionasse esta exposição.

Uma onda de terror assolou o Sul de França no verão de 1957, à medida que milhares de pessoas em férias se depararam com a chegada de uma ruidosa coluna militar às praias. Os soldados levavam filmes e fotografias chocantes de cadáveres mutilados e crianças decapitadas, e exibiram-nas como obra dos independentistas na Argélia. O impacto traumático desta acção-relâmpago foi calculado para abalar a vida civil e criar pânico moral. Ao violar o contrato social contra a exposição pública de nudez, morte e violência, esta chantagem emocional impunha, enquanto saída única, uma solução militarizada que excedesse também os códigos morais vigentes.

A cena ocorreu meses após um delegado francês responder à condenação internacional da guerra solicitando ao primeiro-ministro que perdesse o pudor de fazer circular imagens proibidas para tentar mudar a opinião pública. A estratégia sensacionalista tinha sido usada anos antes pelo Reino Unido contra os independentistas no Quénia, quando abandonaram a relutância inicial em fazer circular fotografias explícitas de vítimas, na tentativa de reduzir um conflito político sobre a terra e o trabalho a uma luta entre civilização e barbárie, e na qual as forças de segurança só garantiam a ordem e a paz.

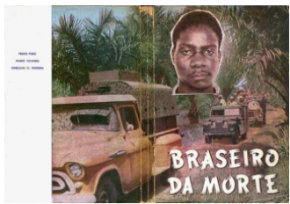

Capas de livros editados logo após os massacres e contramassacres no Norte de Angola, em 1961.Sem excepção, as autoridades coloniais responderam sempre às rebeliões em massa com o terror, e as imagens explícitas seriam a principal arma da campanha psicológica. As reacções irracionais que instigam não permitem dar um passo atrás, inviabilizando qualquer leitura política destes eventos e invalidando toda a futura crítica à estrutura colonial e à conduta militar.

Capas de livros editados logo após os massacres e contramassacres no Norte de Angola, em 1961.Sem excepção, as autoridades coloniais responderam sempre às rebeliões em massa com o terror, e as imagens explícitas seriam a principal arma da campanha psicológica. As reacções irracionais que instigam não permitem dar um passo atrás, inviabilizando qualquer leitura política destes eventos e invalidando toda a futura crítica à estrutura colonial e à conduta militar.

O episódio insólito no Sul de França constituiu o momento mais radical da propaganda de imagens contra a descolonização. Liderado por um jovem oficial, Jean-Marie Le Pen, foi a primeira acção pública do grupo que deu lugar à Frente Nacional. Nada faria prever que o extremismo deste gesto se tornasse prática quotidiana em Portugal quatro anos depois, onde, por ordem oficial, as carrinhas de propaganda móvel corriam o país a mostrar as fotografias mais escabrosas das vítimas dos independentistas em Angola, na maior campanha de imagens chocantes de todo o mundo na segunda metade do século.

Vem isto a propósito das reacções à imagem da atrocidade portuguesa que o PÚBLICO publicou pelo aniversário dos massacres de 1961 que iniciaram a guerra colonial. Suscitou protestos em cartas de leitores, comentários e artigos e justificou respostas do director deste jornal, Manuel Carvalho, ao provedor do leitor do PÚBLICO, José Manuel Barata-Feyo, e um artigo do historiador Manuel Loff. Foi um marco histórico. Em 60 anos de exposição continuada e desinibida das imagens das vítimas mortais dos independentistas na comunicação social portuguesa, nunca antes se criticara estas reproduções chocantes, nem em momento algum se invocou o critério da imparcialidade ou se exigiu o contraditório.

É extraordinário que entre as inúmeras críticas à publicação desta imagem em causa — e note-se que, quando rebentou a guerra colonial, o mesmo tipo de fotografia fez capa em diversos jornais portugueses que decidiram reproduzir linchamentos nos EUA para reclamar a ausência de racismo em Portugal —, a objecção nunca foi para o carácter sórdido do crime, para o tratamento étnico diferencial, para a exposição indigna da morte alheia ou para a natureza explícita da imagem, mas para o facto de esta pôr em causa o bom nome do país. A subordinação de todas estas considerações éticas ou políticas ao critério único da reputação das forças militares é por si só reveladora. A acusação de que a reprodução de uma imagem inédita estampada na capa do jornal indica um tratamento parcial da guerra — no interior aparecem as imagens dos massacres contra portugueses que são sobejamente conhecidas, e surgem em maior número — e a própria ideia de que as imagens nada acrescentam ao que se sabe, além de se contradizer como protesto, ignora também como a propaganda colonial dependeu do controlo absoluto da representação visual deste conflito, usando imagens de choque para desacreditar o inimigo, silenciar críticas e intimidar críticos.

Imagens à solta

Quando os massacres da UPA ocorreram em Angola, o regime que ignorou os avisos para os mesmos e não enviou reforços durante um mês, deixando uma área do tamanho da metrópole ao abandono, considerou prioritário enviar fotógrafos entre as primeiras colunas militares e não perdeu tempo a publicitar o sofrimento das vítimas. As imagens explícitas da morte e da destruição, captadas por ordem oficial e controladas pelo aparato militar, entraram em circulação sem oposição da censura, permissão das famílias, nem restrições de acesso. Surgiram em jornais, revistas, televisões, filmes, livros, cartazes, mostras, panfletos. Colocaram-se ampliações em vitrines na Praça dos Restauradores, em Lisboa, reuniram-se numa exposição para o grande público que bateu todos os recordes de visitas na Sociedade de Geografia de Lisboa, e foram exibidas e afixadas na sede da ONU em Nova Iorque, para rebater a condenação da retaliação indiscriminada que se seguiu em Angola. Violando o código deontológico que omite fotografias das vítimas de homicídio e cenas de crime da esfera mediática, o regime promoveu o livre acesso a este material que era declarado impublicável fora de portas.

Só há registo de um jornalista, Pereira da Costa, se opor à prática oficial de exibir publicamente os cadáveres, alegando que “a morte de milhares de portugueses brancos e negros merecia um respeito que não se coadunava com a exploração do seu sacrifício”. Não deixa de ser sintomático que a maior condenação do aproveitamento político de fotografias chocantes na guerra por parte daquele que tinha sido o seu teórico mais importante, Ernst Jünger, tenha surgido em resposta ao livro do jornalista português Horácio Caio, Os Dias do Desespero. Continha imagens tão repugnantes que o regime de apartheid decidiria proibir o livro na África do Sul.

dois anos depois, o Reino Unido apresentou um pedido de desculpas formal pelas brutalidades na supressão da revolta no Quénia PETER MACDIARMID/GETTY IMAGES

dois anos depois, o Reino Unido apresentou um pedido de desculpas formal pelas brutalidades na supressão da revolta no Quénia PETER MACDIARMID/GETTY IMAGES

E em Portugal, país reputado pelo puritanismo dos costumes e a censura inflexível? A obra circulou livremente, foi o relato mais lido dos eventos e tornou-se um dos livros mais vendidos de sempre, tendo 12 tiragens em apenas três meses. E, contudo, foi o mesmo Horácio Caio que, meio século depois, confessou à televisão que “houve uma retaliação muito violenta também [das forças portuguesas], de que não há notícia, não há imagens, não há memória”.

Fotografia, um agente na guerra

Só nos falta unir estes dois pontos. Que se esperava que acontecesse quando uma atrocidade da magnitude da repressão à revolta da Baixa do Cassange foi completamente censurada da imprensa, como se não tivesse acontecido, mas um massacre dois meses depois bombardeava diariamente o grande público com as imagens mais incendiárias que alguma vez lhe fora dado a ver? A fotografia não fora ilustração, mas um agente na guerra, serviria menos como documentação de factos do que como apelo às armas. Será possível sustentar que a resposta ambicionada era trazer os criminosos à Justiça, e não uma vingança desabrida, quando os soldados eram forçados a visionar as fotografias dos massacres na partida para Angola, ao mesmo tempo que o próprio ministro do Exército, Mário Silva, os instrui: “Vamos combater não contra seres humanos, mas feras e selvagens. Vamos enfrentar terroristas que devem ser abatidos como animais selvagens”?

As guerras mundiais tinham deixado reservas quanto ao uso de imagens de choque, ora porque as implicações éticas se sobrepunham aos ganhos políticos, ora porque, ao desumanizar o inimigo para ser mais fácil matá-lo, acirravam o ódio racial e autorizavam atrocidades ainda piores. Tudo isto se tornou secundário para as potências europeias no decorrer das brutais e impopulares guerras de descolonização, procurando extrair o máximo de capital político das imagens aterradoras do corpo das vítimas, através de um discurso eliminacionista que reduzia os independentistas a seres sub-humanos, redefinindo assim os limites permissíveis da violência. O resultado seria invariavelmente perturbador, mas a carência de imagens que documentem a violência indiscriminada da resposta e a fixação nas imagens da crueldade dos métodos dos insurgentes levaram a que, ainda hoje, os massacres pareçam mais intoleráveis do que as retaliações oficiais com execuções sumárias ou bombardeamentos aéreos, com decapitações ou tortura, e que, aliás, provocaram um número muito superior de vítimas.

A tendência seria que tais condições se agravassem sob uma ditadura que não tolerava qualquer oposição, não permitia a entrada de observadores independentes no território e negou sempre os vistos a uma subcomissão de inquérito da ONU. A campanha monstruosa de Portugal não levou mais longe apenas a circulação das imagens dos massacres, mas também a censura das imagens da retaliação. A eficácia de uma dependia da outra. Ao mesmo tempo que o regime punha a circular milhões de fotografias dos ataques da UPA (através de livros, jornais e reportagens), também prendia o independentista angolano Agostinho Neto sob a acusação de possuir a cópia de uma fotografia de uma atrocidade portuguesa. Trata-se do mesmo princípio que levou estes massacres a serem acompanhados à saciedade na imprensa, documentados em pormenor em dezenas de livros, reproduzidos e recriados em múltiplos filmes, mas sempre integrados em narrativas que guardavam silêncio absoluto sobre o que aconteceu depois.

O resultado é que existem milhares de fotografias dos massacres e, ainda hoje, esses dias dominam o arquivo visual de mais de uma década de guerra — como, aliás, se comprova numa pesquisa rápida na Internet. Por outro lado, as imagens da retaliação portuguesa são praticamente nulas, permanecem desconhecidas, e, entre as que se sabe existir, nunca foram a denúncia das vítimas — são sempre fotografias-troféu de perpetradores que se extraviaram da função inicial. Esta assimetria grotesca faz prova da supremacia tecnológica e militar de um lado da guerra e foi usada como argumento pelos apologistas da ditadura colonial: com jornalistas que exigiam às instâncias internacionais que analisassem o conflito com base exclusivamente em fotografias portuguesas; e com propagandistas que invocavam a inexistência de imagens para desmentir as acusações de matanças indiscriminadas e valas comuns. Era, no fundo, a versão cínica do argumento de que certo evento não existe sem imagens, ao mesmo tempo que recorriam a métodos drásticos para impedir a sua existência, eliminando os vestígios da retaliação para que nunca houvesse paridade.

Responder ao genocídio com genocídio

Em Julho de 1961, no apogeu da luta pelos direitos civis nos EUA, Martin Luther King admitiu: “Não conheço situação no mundo que me preocupe tanto como a brutalidade e barbaridade que decorre em Angola hoje. O mundo inteiro devia erguer-se e protestar contra as atrocidades incríveis do Governo português contra os povos de Angola.” Ao mesmo tempo, deu entrada na Câmara dos Comuns, em Londres, uma petição com 40 mil nomes (angariados em cinco dias) contra a retaliação indiscriminada de Portugal. Um mês antes, intelectuais e líderes religiosos dos EUA e Canadá enviaram uma carta conjunta a Salazar criticando o uso excessivo de força, e a ONU votou em bloco para que Portugal pusesse fim às “medidas repressivas”.

https://www.buala.org/sites/default/files/imagecache/full/2021/05/captur..." alt="A cantora Joan Baez durante uma manifestação em Londres, na Trafalgar Square, em Maio de 1965, contra a Guerra do Vietname KEYSTONE-FRANCE

" width="522" height="427" />

Segundo a imprensa internacional, em três meses, e longe das câmaras, tinham morrido entre 50 e 100 mil pessoas, durante estas retaliações. Foi o deputado e embaixador Manuel Homem de Mello quem advertiu então: “Não podemos responder ao crime

de genocídio praticado pela UPA com o genocídio executado pelas autoridades ou pelos particulares por mais bárbaro e horroroso que aquele tivesse sido (e foi).” E acrescentou ainda profeticamente: “Que importará a liquidação, mais ou menos sumária, de alguns milhares de nativos — se o frémito da revolta persistir e se as populações só pela força aceitarem o domínio português?” O aviso não foi atendido, como se lê nos relatos apocalípticos dos raros correspondentes estrangeiros no território.

O cônsul norte-americano Dean Rusk afirma então, com alarme: “Temos muito receio de que a repressão portuguesa em Angola seja ainda mais sangrenta do que se noticia (…). Quando detalhes da verdadeira situação em Angola inevitavelmente chegarem ao público, vão exacerbar muito a situação.”

O que parecia inevitável não foi. Os “detalhes da verdadeira situação” nunca chegariam a público. Se a cobertura dos massacres era mórbida e exaustiva, os únicos vislumbres do terror da resposta que furavam a censura são vagos e inconclusivos, e geralmente associados à ideia de justiça vingadora. E embora nunca tenha havido investigação ou inquérito para apurar aquilo que se passou, não falta quem garanta que toda a retaliação foi legal, legítima, proporcional e necessária.

Não podia ser maior o contraste com a mudança histórica na última década quanto à avaliação do uso desproporcional de violência e as medidas extremas para a encobrir nas guerras de descolonização. Em 2013, o Reino Unido apresentou um pedido de desculpas formal pelas brutalidades excessivas na supressão da revolta no Quénia e indemnizou sobreviventes dos abusos. Em 2018, França admitiu, pela primeira vez, o uso sistemático de

tortura na Argélia. Em 2021, em Portugal, o país que foi mais condicionado no acesso à informação e o que menos escrutinou tais acontecimentos, assinalou-se mais um aniversário sobre o início da guerra com referências a eventuais “excessos”, com a ressalva de que não foram sistemáticos, e que, em todo o caso, também ocorriam de ambos os lados.

Ao contrário de França e do Reino Unido, não há o menor reconhecimento do uso desproporcional de força em Portugal, nunca houve investigação sobre estes eventos e não se permitiu um tribunal de guerra, não existe sequer um livro branco dos crimes, muitas das denúncias ainda não estão disponíveis e a maior parte dos estudos nunca chegaram a ser traduzidos.

Reescrever a história?

À luz destes factos, parece quase farsa que o pomo da discórdia actual relativa à reprodução de uma atrocidade portuguesa recaia, segundo o provedor do leitor do PÚBLICO, sobre a questão do “equilíbrio editorial”, quando continua a ser quase impossível, mesmo 60 anos depois, obter quaisquer dados sobre a retaliação. Um dos leitores afirma: “[Com a fotografia de uma atrocidade portuguesa] querem reescrever a história, mas podiam publicá-la (…) juntamente com outras das atrocidades cometidas pelos movimentos de libertação.” Outro leitor defendeu que “não havia necessidade de evocar, de desenterrar (com fotos obscenas e horrorosas) a guerra”, pois há imagens similares do outro lado e “logo após a independência das colónias existem fotos da luta fratricida”. Um terceiro leitor declarou que “o jornal falhou redondamente porque não foi imparcial”, “excessos como o mostrado na fotografia foram praticados por ambos os lados do conflito”, o que só revela “um claro escolher de um dos lados da barricada”.

A relativização destas atrocidades é fundamental. Não só porque se considera que há dois lados, uma falsa dicotomia no contexto de uma guerrilha em que a maioria das vítimas não são militares, mas civis (e, pelo menos nominalmente, portuguesas), como equipara ainda as forças de segurança e os grupos de libertação, quando as primeiras geraram um número incomparavelmente maior de mortos, e apenas permitiram que as suas próprias vítimas fossem publicamente reconhecidas e divulgadas. O texto equânime do provedor distancia- se destas analogias enviesadas — que colocam, a par e par, uma guerra de libertação e uma guerra civil — e toca no ponto crucial: o dilema que estas fotografias representam. São um ponto de discórdia, albergam um conflito que jamais poderá ser resolvido. Não deixa, contudo, de explorar uma comparação com o Vietname para se opor à imagem impressa, uma vez que, se nesse caso haviam feito sentido, porque mudaram o curso de uma guerra perante a opinião pública, já aqui, “para que é que contribui a foto de 1964 publicada em 2021?”

O Vietname é, na verdade, o melhor caso de teste que se podia invocar a favor da importância pública de revelar imagens fora do tempo, sobretudo no contexto sensível das guerras de descolonização, mas por oposição. As imagens que inscreveu na imaginação colectiva eram precisamente aquilo que os regimes coloniais mais procuraram evitar.

Se o caso do Vietname representou o cúmulo da fotografia antiguerra, o caso de Portugal foi um expoente maior da fotografia pró-guerra. Aliás, um mês antes do massacre em Angola, o regime deportou quase todos os jornalistas estrangeiros, confiscando os seus rolos e câmaras fotográficas, depois de acusar alguns de tentarem falsificar cenas de inimizade racial ou privilegiarem vítimas negras. Como a revista Time denuncia então, mesmo os negativos enviados por correio para evitar a censura seriam queimados pelas autoridades coloniais antes de chegarem às redacções mundo fora.

Com os ataques da UPA em Março de 1961, a ordem imediata foi para fechar fronteiras e negar vistos a estrangeiros — isto é, durante os meses mais violentos da retaliação portuguesa, enquanto foi o ponto do mundo com mais mortes diárias, o território permaneceu totalmente fechado, inacessível, e o regime gozava de um monopólio total sobre a informação e exposição destes eventos. Tomemos um exemplo concreto: o premiado fotojornalista alemão da Associated Press Horst Faas, que ficaria famoso pelas fotografias que fez na guerra do Vietname, e a quem se deve a decisão de publicar a imagem de Phan Thi Kim Phuc, conhecida como a “rapariga do napalm”, de Nick Ut, aquela que tem sido, aliás, invocada nesta polémica. A diferença quanto ao seu trabalho em Angola é neste sentido expressiva, dado que regressou quase sem imagens. Tendo entrado ilegalmente na colónia portuguesa, violando o embargo a jornalistas estrangeiros, foi apanhado pelas autoridades, interrogado numa prisão com uma pistola apontada à cabeça para que admitisse ser espião da CIA e finalmente deportado.

Foi a hegemonia das imagens portugueses que levou também a cadeia de televisão norte- americana NBC a lançar o seu próprio documentário sobre Angola, no qual o realizador conseguiu infiltrar-se na colónia ilegalmente, obtendo imagens tanto dos massacres contra os colonos, como também da violência desumana do trabalho forçado na sua origem e ainda das execuções sumárias e dos bombardeamentos que se seguiram. Alertado previamente, Portugal conseguiu pressionar a NBC a suspender a emissão, a incluir novas imagens de um repórter favorável ao regime colonial e a cortar todas as cenas de bombardeamentos com napalm sobre civis. Um dos casos mais famosos de interferência política na história da televisão — que demonstrava precisamente a impossibilidade de produzir ou fazer circular uma fotografia como a de Nick Ut — revela até que ponto o regime fora para garantir que somente as imagens dos massacres da UPA podiam ser exibidas, sem causa nem consequência, sem contexto nem contraditório. Não admira, pois, que tenham tido um impacto tão marcante do decurso político do conflito e no modo como a guerra foi conduzida, mas também registada e relembrada. A retórica visual do choque teve, e continua a ter, um papel decisivo na resposta pública e na memória colectiva daquele que foi o maior ciclo de violência da história contemporânea portuguesa.

Mas em meio século nunca justificou um debate sobre a responsabilidade social da imprensa na mediação desta atrocidade. O certo é que o número incomparavelmente maior de vítimas que as imagens provocaram nunca foi um obstáculo. Não importa que as imagens não tenham sido recolhidas ao acaso, mas sejam produto de uma campanha oficial da propaganda de guerra? Não importa que as imagens estivessem directamente implicadas na brutal violência que se seguiu, usadas em alguns casos como exemplo a seguir e vingar? Não importa que o mesmo regime que falhou em proteger as populações tenha depois entregado as imagens das vítimas a grupos de extrema-direita (da Ordine Nuovo em Itália ao British National Party em Inglaterra) e a associações de supremacia branca nos EUA que militavam contra o fim da segregação e as revenderam aos seus próprios membros?

Foi preciso a imagem de uma atrocidade portuguesa para o caso mudar de figura. Já o facto de, durante meio século, as fotografias dos massacres se reproduzirem acriticamente nos meios de comunicação e sem o menor pestanejar da sociedade civil significa, em última análise, que a narrativa herdada sobre estes eventos ainda permanece intacta, mesmo se resultou do máximo dos esforços e do mínimo dos escrúpulos que uma potência colonial usou para definir e controlar o modo como a história era contada. Foi o pico da propaganda e censura, e, mesmo assim, continua sem peso historiográfico. Que assim se trate o momento mais sangrento de todo o território nacional no século passado e que o país continue a conviver com isso é, esse sim, o escândalo indescritível, a obscenidade mais intolerável.