Ser Escravo. Quadros de um quotidiano: dos trabalhos e dos dias

Com os Descobrimentos, gentes de «desvairadas terras», que chegavam escravizadas, vindas de toda a África, do Oriente e até da América, matizaram a sociedade portuguesa, impregnando‑a de um forte exotismo humano que impressionou autores nacionais e estrangeiros. De início, eram azenegues, habitantes da costa africana, entre o cabo Branco e o rio Senegal; grande parte era islamita, de fé pouco viva, pardos na cor e tidos como excelentes escravos. À medida que os exploradores foram avançando ao longo do continente, começaram a chegar os jalofos, os mandingas, os bantos de tipo negroide e negros retintos. Em 1559, Duarte Nunes de Leão comprovava a existência de grande variedade de etnias entre a população escrava e referia «os muitos mil escravos de Guiné e de outras partes da Etiópia e da Índia [os] benguelas, iaos, arábios, malabares, brasis [e os] Cafres». Pela mesma época, o humanista Damião de Góis cifra em 10 a 12 mil os escravos que todos os anos entravam em Lisboa vindos dos reinos da Nigrícia, para além dos que chegavam da Mauritânia, da Índia e do Brasil. Também o florentino Filipe Sassetti, residente em Portugal entre 1578 e 1583, se referia às diversas origens dos escravos e especificava que alguns eram brancos, outros negros e mouros; e se uns eram maometanos, também os havia gentios. Quanto aos índios do Brasil, chegavam ao reino em menor quantidade, revelando, mais do que quaisquer outros, os efeitos da desadaptação.

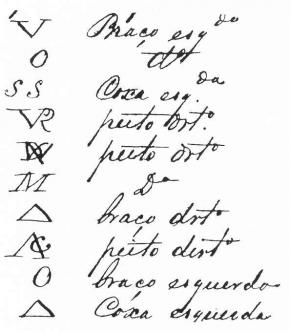

marcas de ferrosQuantos chegavam, quantos eram exportados, que percentagens assumiam na população do reino e nos ofícios são dados que só excepcionalmente conhecemos e a maior parte das vezes de forma aproximada. Todavia, em maior ou menor número, esta minoria marcou presença na sociedade portuguesa e contribuiu para moldar comportamentos, criar hábitos e impor atitudes. A sua existência deixou marcas profundas, algumas ainda vivas no nosso quotidiano. Se, como ensina Durkheim, os provérbios «são a expressão condensada de uma ideia ou de um sentimento colectivo», que pensar das expressões que até agora se conservaram na língua portuguesa como, por exemplo, «antes filho de pobre que escravo de rico» ou «trabalhar como negro», «o trabalho é bom para os pretos», «ser um moiro de trabalho», «mourejar» reveladoras de realidades que a memória arrastou até aos dias de hoje, com toda a sua carga ideológica e emocional. Salienta Leite de Vasconcelos que «de tanto lidar com mouros, pretos e escravos de todas as origens resultou […] enriquecer‑se a língua de muitos vocábulos, expressões metafóricas, frases e provérbios». Do mesmo modo, poderíamos apresentar exemplos de topónimos, da onomástica, da literatura de cariz mais popular, do folclore e até de manifestações religiosas, onde sobressai a figura do escravo, nomeadamente o negro e seus descendentes.

marcas de ferrosQuantos chegavam, quantos eram exportados, que percentagens assumiam na população do reino e nos ofícios são dados que só excepcionalmente conhecemos e a maior parte das vezes de forma aproximada. Todavia, em maior ou menor número, esta minoria marcou presença na sociedade portuguesa e contribuiu para moldar comportamentos, criar hábitos e impor atitudes. A sua existência deixou marcas profundas, algumas ainda vivas no nosso quotidiano. Se, como ensina Durkheim, os provérbios «são a expressão condensada de uma ideia ou de um sentimento colectivo», que pensar das expressões que até agora se conservaram na língua portuguesa como, por exemplo, «antes filho de pobre que escravo de rico» ou «trabalhar como negro», «o trabalho é bom para os pretos», «ser um moiro de trabalho», «mourejar» reveladoras de realidades que a memória arrastou até aos dias de hoje, com toda a sua carga ideológica e emocional. Salienta Leite de Vasconcelos que «de tanto lidar com mouros, pretos e escravos de todas as origens resultou […] enriquecer‑se a língua de muitos vocábulos, expressões metafóricas, frases e provérbios». Do mesmo modo, poderíamos apresentar exemplos de topónimos, da onomástica, da literatura de cariz mais popular, do folclore e até de manifestações religiosas, onde sobressai a figura do escravo, nomeadamente o negro e seus descendentes.

Ser escravo implicava uma multiplicidade de situações derivadas dos condicionalismos próprios de cada sociedade, da personalidade dos intervenientes, do tipo de trabalho realizado, das formas de sociabilidade permitidas e, até mesmo, da natureza da sua dependência. A relação dominante/dominado nem sempre se processou de igual forma ou segundo um modelo instituído. Dos senhores aos escravos ia a distância de um domínio, a certeza de uma obediência, o sentimento de uma inferioridade, o desejo de uma libertação e um ambiente de desgaste social e psicológico que a todos envolvia, repercutindo‑se das mais variadas formas. Todavia, viver num centro urbano ou rural, num engenho, nas minas, pertencer a um senhor abastado ou a um remediado, severo ou transigente, significava condições de existência diferentes. Senhores e escravos partilhavam uma experiência comum nem sempre conflituosa, mas também nem sempre de fácil aceitação. A maior parte das vezes revestia‑se de uma dura sujeição, o que não quer dizer que estivessem ausentes formas múltiplas de afectividade entre os sentimentos extremos de repulsa e amor. Ao contrário do mundo colonial, onde o sistema escravista imperou e conduziu a uma acentuada aspereza no relacionamento, na metrópole o dia‑a‑dia de senhores e escravos foi, com frequência, marcado por circunstâncias particulares e conduzido por experiências individuais que ditaram diferenças, mas que não significaram o afastamento da conflituosidade e da violência. Ser escravo em Portugal não era a mesma coisa do que ser escravo no Brasil, tal como ser escravo do engenho ou das minas não equivalia a sorte idêntica à do escravo doméstico.

Apesar das críticas daqueles contemporâneos que consideravam ser um «erro a grande multidão de escravos que se traziam a este reino», de onde se dizia resultar o desregramento das virtudes dos naturais, não se pode dizer que os escravos tivessem sido indesejados. Pelo contrário, desde sempre foram vistos como mão‑de‑obra indispensável e importantes factores de riqueza. Não constituíam, portanto, um perigo a excluir, mas antes um perigo a dominar. Com os brancos de baixa condição social, partilhavam muitas vezes a mesma sorte. A miséria, os divertimentos populares e a convivência no desempenho de certas actividades aproximavam‑nos. A competição associada às diferenças étnicas e estatuto social marcaram o seu quotidiano de segregação e violência. A capacidade de adaptação permitiu‑lhes resistir.

Colocados em mercado, os escravos ficavam à disposição de quem os quisesse e tivesse meios para os comprar. Não era um artigo barato; pelo contrário, funcionavam como símbolos de riqueza e, consoante a qualidade do produto, podiam atingir preços elevados. Segundo o cômputo de João Brandão de Buarcos, em meados do século XVI, existiam na cidade de Lisboa 12 corretores de escravos que também eram de cavalos – aproximação significativa – e cerca de 60 a 70 mercadores de escravos, o que nos poderá dar uma imagem, somente aproximada, da importância do negócio. Aliás, nesse meio século, a procura de escravos tinha aumentado tanto e eram uma mercadoria de tal modo valorizada que este mesmo autor salienta que, em apenas quatro anos, o melhor escravo da Guiné avaliado em 15 mil reis, passou a custar, em 1552, 45 e 50 mil reis. Apesar disso, os menos endinheirados tinham também a possibilidade de recorrer à Casa da Guiné onde, a preços módicos, podiam adquirir o refugo dos que chegavam ao reino e que, dado a sua debilidade, não eram facilmente comprados; caso tivessem sorte e o escravo resistisse, podia ser, inclusivamente, uma boa aplicação de capital. Como qualquer outro produto, estavam sujeitos às leis do mercado e a baixa de preços permitia a obtenção do escravo com finalidades lucrativas.

O negócio podia ser realizado em locais próprios ou em feiras, através de leilão e anunciado por pregões, ou então feito directamente entre as partes interessadas, podendo o comprador estar representado por procuradores. E, se porventura a transacção fosse lavrada sob fraude, a denúncia do respectivo contrato estava prevista nas Ordenações do Reino, onde especificamente se legislava sobre o modo como os compradores podiam «enjeitar os escravos e as bestas por os acharem doentes ou mancos». O comprador que detectasse alguma doença, anomalia ou deformação no escravo que acabava de adquirir, podia anular a compra e exigir o reembolso do dinheiro, desde que a devolução fosse feita no prazo de um mês, caso morasse no mesmo lugar do vendedor, ou de dois meses, se morasse em lugar diferente, até na eventualidade do escravo já ter falecido da dita enfermidade. A qualidade do produto estava assim garantida por lei. Todavia, para acautelar eventuais devoluções, existia o cuidado de registar nos contratos de compra e venda as principais características do cativo. Quando em 1571, Beatriz Valente, de Montemor‑o‑Velho, vendeu a escrava Maria a Álvaro de Faria, especificava no termo da venda que, além de ser solteira e de «fala[r] muito bem», não tinha «nenhuma deformidade, nem cousa velha, nem [era] ladra, nem barbada, nem fugoa, nem prenha».

A nobreza, o clero, as instituições religiosas e sociais, os funcionários régios, os artífices, os proprietários rurais, todos se serviam de escravos. A classe social ou a cor da pele não eram entraves à sua aquisição. As prostitutas, impedidas de terem criadas livres, podiam servir‑se deles, e até os próprios negros, desde que livres e cristãos podiam igualmente ser proprietários de escravos, se tivessem meios para os adquirir. As confrarias de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, constituídas por negros livres e escravos, utilizavam o serviço destes últimos como forma de angariação de fundos. Só aos judeus e muçulmanos eram postas limitações, dado que a lei proibia os «infiéis» de ter cristãos às suas ordens. Mas, mesmo nestes casos, a permissividade reinou até 1490, quando D. João II ordenou que todo o judeu proprietário de escravos que se tornassem cristãos ficasse de imediato obrigado a libertá‑los. Proibições, muitas vezes transgredidas, verificaram‑se relativamente ao comércio negreiro com mercadores não católicos. Este tipo de determinações, no entanto, denota sobretudo preocupações políticas.

Teoricamente, à luz dos princípios do cristianismo, um escravo depois de baptizado deveria ser liberto. Todavia, a permanência na escravidão era considerada necessária à preservação da fé cristã dos neófitos e, o trabalho efectuado, uma recompensa pelo serviço de resgate. Isto é, a escravidão, para além de ressarcir prejuízos, era concebida como um estádio de civilização e consolidação de valores. Na prática, era um tempo sem fim, pois, como salienta o padre António Vieira, aparar e cuidar a figura que se foi delineando na murta selvagem exigia um trabalho contínuo; deixada entregue a si própria, ao contrário de uma estátua de pedra, rapidamente crescia, exuberante, e se deformava.

Os escravos que entravam em Portugal e não eram destinados à exportação preenchiam o lugar daqueles portugueses que, à procura de melhor sorte, se deslocavam para as cidades, para as zonas rurais mais férteis ou melhor localizadas ou, ainda, sugestionados pelas riquezas que o comércio proporcionava, preferiam emigrar para territórios ultramarinos e estrangeiros. Já em 1472, as cortes reunidas em Évora solicitavam ao rei que proibisse a reexportação de escravos para Espanha, invocando que era com eles que se desbravavam as matas, secavam os pântanos e se faziam outros duros trabalhos necessários à fundação de novas povoações. Daqui a necessidade, referida por Severim de Faria, de se servirem «os mais dos lavradores de escravos de Guiné e mulatos» e de se trazerem «cafres e índios para o serviço diário».

O problema da mão‑de‑obra e o recurso ao trabalho escravo fez‑se sentir muito seriamente, sobretudo em algumas regiões ao sul de Portugal. Passados quatro anos após a lei de 16 de Janeiro de 1773, na qual o marquês de Pombal proclamou a liberdade do ventre e a libertação dos escravos de quarta geração, um documento da Câmara de Almodôvar manifestava as preocupações dos lavradores que viram os seus escravos partir, deixando‑os com sérios problemas de mão‑de‑obra. E, em 1822, ainda no rescaldo daquela determinação legislativa, o padre de Messejana dirigia‑se às cortes denotando as dificuldades sentidas naquela região alentejana: «Em todo o distrito de Campo de Ourique a agricultura está muito atrasada e a principal causa desse atraso é a carência de braços. No entanto, numa época anterior (que eu não ouso qualificar de feliz), encontravam‑se a cada passo lavradores opulentos. […] A época de que falo é aquela durante a qual os lavradores tinham às suas ordens uma manada de escravos que, desde a sua mais tenra infância, eram destinados a ser pastores e que eram mantidos sem dificuldades, pois viviam com os seus pais. O mesmo acontecia com os que eram destinados a outros ofícios».

Os escravos não eram a única fonte de trabalho utilizada na agricultura. Juntamente com jornaleiros e criados, procediam às sementeiras, à preparação do vinho e do azeite e à pastorícia. Encarregavam‑se ainda de outras fainas domésticas como a apanha de lenha nas matas e florestas ou a recolha de frutos silvestres, castanhas, nozes e mel, produtos que constituíam uma parte importante da dieta alimentar da época. As mulheres estavam, em geral, ao serviço da casa, enquanto os homens desempenhavam um papel significativo nas actividades agro‑pecuárias.

Por vezes, no entanto, surgiram posturas municipais proibindo a sua participação em determinadas tarefas, com a justificação de que não se empenhavam na realização dos serviços ou que cometiam actos de graves consequências. Vão nesse sentido as decisões da Câmara de Montemor‑o‑Novo de 1581 e 1568, que impediam a utilização dos cativos como carregadores de vinho dos lagares ou de azeitonas dos olivais, com a justificação de que daí resultavam prejuízos para o povo. O Município de Coimbra também proibiu os escravos de manobrarem as prensas dos lagares de azeite, tarefa considerada importante pelos membros da assembleia municipal e que exigia um compromisso de responsabilidade que, na sua opinião, os escravos não possuíam. Mas, apesar de se verificar este tipo de restrições, os escravos aparecem integrados em inúmeras e variadas actividades. O autor anónimo do Ritratto e Riverso del Regno di Portogallo, redigido possivelmente entre 1578 e 1580, realça a utilização diversificada dos escravos que «tratam de cavalos, servem de carregadores, de lavradores, de marinheiros e fazem muitos trabalhos».

Deles se tirava proveito em quase todos os sectores económicos. Nos centros urbanos, em especial em Lisboa, registava‑se uma maior concentração de escravos utilizados nos serviços domésticos, artesanais e públicos. De uma maneira geral, aos negros destinavam‑se os trabalhos mais rudes, o que não acontecia aos orientais, particularmente apreciados pelo bom entendimento e inteligência. Sobretudo os chineses eram muito procurados pela sua indústria, fidelidade e diligência no trabalho, bem como pelos seus extraordinários dotes culinários. Todavia, quer na cidade quer no campo, o escravo era sempre votado às tarefas consideradas vis ou àquelas que requeriam maior esforço, por regra recusadas ou raramente aceites pelo homem livre, sobretudo numa época em que os escravos proliferavam. A sua presença veio permitir, em especial à população de nível médio, um afastamento – quando não um certo desprezo pelo trabalho – e facilitar a exaltação de ideias nobiliárquicas. O humanista Nicolau Clenardo via em Portugal uma sociedade em que todos eram nobres, «pouco sofredores de trabalhos manuais», segundo a observação de Duarte Nunes de Leão e, no dizer de Gil Vicente, onde todos aspiravam a ser cavaleiros fidalgos. Os «zelosos do bem comum» vão mesmo mais longe e, na petição que dirigem às cortes em 1562, acusam como causa principal dos naturais se entregarem a uma vida de ócio, à vagabundagem, ao roubo ou à prostituição, o grande número de escravos trazidos para o reino. Com eles se gastavam também as reservas de alimentos.

O trabalho escravo impôs‑se de tal maneira, que não era fácil encontrar quem quisesse servir como criado, a não ser em casa dos nobres com funções meramente decorativas e a preços tão elevados, que os senhores de posses médias não tinham outra alternativa senão servir‑se de escravos. O interesse, ou mesmo a necessidade, levava, por vezes, essa criadagem a servir unicamente em troca de vestuário e alimentação – «criados a bem fazer» – mas seleccionando as casas onde era previsível uma hipótese de promoção social. Por essa razão, preferiam as casas dos nobres às instituições, onde as possibilidades de ascensão eram reduzidas e, do seu ponto de vista, os trabalhos a realizar mais próprios de escravos do que de gente livre. Em casa do fidalgo, o criado podia servir o seu senhor com dignidade, enquanto o escravo era encarregado dos serviços mais degradantes. De qualquer modo, criados e escravos apareciam como elementos de ostentação, sendo a riqueza do senhor proporcional ao número daqueles que possuía e ao modo como trajavam.

A aparência de grandeza, que se traduzia em honrarias, levava a fidalguia a rodear‑se do maior número possível de servidores que, em grande parte dos casos, mantinham em precárias condições. D. Francisco Manuel de Melo conta a história de um fidalgo que viera a Lisboa e ensinara os seus criados a responderem do seguinte modo quando lhes inquirissem quem eram: «Eu e mais três pajens, quatro lacaios, dois cocheiros, cinco acrescentados, um capelão, um mordomo, um secretário, duas donas, cinco aias, quatro negras, seis mulas, três ginetes e uma azémola somos do senhor D. Fulano, que é chegado a esta corte para servir a vossa mercê.». O que nesta cena poderá parecer exagerado será com certeza o traço marcante da realidade do tempo. Do mesmo modo, o autor da Arte de Furtar noticia que em Lisboa se alugavam escudeiros para acompanhar, assim como em Madrid se alugavam amas. Confirmam‑no outros dados como a pragmática de 1677, que limita a dois o número de moços que podiam acompanhar o senhor nas saídas, quer a cavalo quer de coche, duplicando esse número no caso de sair acompanhado da mulher.

Quando o fidalgo saía à rua, a sua grandeza era sustentada pela chusma de lacaios que o acompanhavam, deliberadamente vestidos de libré e desempenhando as mais ridículas ocupações. As senhoras, se iam a pé à igreja, faziam‑se escoltar por um numeroso séquito de escravos, criados e açafatas. Os escravos iam à frente logo seguidos dos criados e depois das açafatas; na disposição em fila, seguiam‑se as meninas de família e, finalmente, as senhoras. Salienta César Saussure, que nos testemunha este pormenor do quotidiano, que a fila chegava a atingir 10, 15 ou 20 pessoas. Carrère, outro viajante estrangeiro em terras portuguesas, notou que, nos finais do séc. XVIII, este hábito estava de tal modo arreigado que «as casas dos fidalgos regurgita [vam] deles, [e] o luxo de ter criados [tinha] passado à burguesia».

Durante os festejos realizados por altura da chegada a Lisboa da rainha D. Maria Sofia Isabel de Neubourgo, segunda mulher de D. Pedro II, um ano após a pragmática de 9 de Agosto de 1686 – que, tal como outras leis anteriores, restringia a sumptuosidade expressa nas roupas, cabeleiras, móveis, número de criados e de bestas –, o conde de Atalaia apresentou‑se numa tourada de chapéu guarnecido de diamantes e fato crivado de jóias, montado num cavalo em parte coberto por seda escura bordada. Fez a primeira entrada acompanhado de 50 criados vestidos de veludo encarnado, com as casacas guarnecidas a prata, que simbolizavam a Europa; na segunda entrada, vieram outros 50 com turbantes, representando a América; na entrada seguinte, fez‑se acompanhar de 50 mouros vestidos de tela encarnada e com turbantes na cabeça, em representação de África; finalmente, a quarta entrada, simbolizando a Ásia, era composta de 50 negros, nus da cintura para cima, tendo as cabeças enfeitadas com penachos de muitas cores e trazendo nas mãos flechas e arcos. Noutras corridas realizadas por esta ocasião, o conde de Vila Flor, D. Cristóvão de Oliveira, apresentou‑se acompanhado por um assombroso cortejo de 150 lacaios, pomposamente vestidos, e D. Lourenço de Almeida entrou com uma comitiva de 100 lacaios e 40 negros de 14 anos.

O vestuário dos escravos estava relacionado com a condição social do senhor e as tarefas que realizavam. De um modo geral, os mais simples, quer na cidade quer no campo, não se diferenciavam muito dos restantes elementos do povo. Trajavam normalmente calções de burel grosseiro, carapuça e camisa de lona, fustão ou estopa, a que podia ser adicionado um gibão no rigor do Inverno. Os anúncios publicados na Gazeta de Lisboa, referentes a escravos fugidos, são, quanto a este aspecto, uma importante fonte de pesquisa. O vestuário que envergavam surge, ao lado da caracterização física e do nome da família a que pertenciam, como elemento de identificação a considerar. As calças ou calções, a roupeta, o gabão, a capa de saragoça, são peças frequentemente referidas; as mulheres aparecem geralmente com vasquinha e gibão, isto é, saia pregueada com casaco curto. O luxo com que, por vezes, eram vestidos, levou a vereação de Lisboa a propor, em 1672, a proibição do uso de tecidos estrangeiros na confecção do vestuário de escravos e restantes lacaios. Mais tarde, em virtude das «conquistas da liberdade de trajarem», a pragmática de 1749 proibiu negros e mulatos, escravos ou livres, de ambos os sexos, de usarem tecidos de seda, lã fina, linho ou algodão, bem como qualquer tipo de ornatos ou joias de ouro ou prata, por mais pequenos que fossem. Na representação iconográfica, os negros aparecem com frequência descalços, mesmo quando envergam fatos luxuosos; esta nota caracterizava a sua condição social, uma vez que os saltos dos sapatos elevavam o indivíduo e realçavam a sua condição.

O vestuário dos escravos estava relacionado com a condição social do senhor e as tarefas que realizavam. De um modo geral, os mais simples, quer na cidade quer no campo, não se diferenciavam muito dos restantes elementos do povo. Trajavam normalmente calções de burel grosseiro, carapuça e camisa de lona, fustão ou estopa, a que podia ser adicionado um gibão no rigor do Inverno. Os anúncios publicados na Gazeta de Lisboa, referentes a escravos fugidos, são, quanto a este aspecto, uma importante fonte de pesquisa. O vestuário que envergavam surge, ao lado da caracterização física e do nome da família a que pertenciam, como elemento de identificação a considerar. As calças ou calções, a roupeta, o gabão, a capa de saragoça, são peças frequentemente referidas; as mulheres aparecem geralmente com vasquinha e gibão, isto é, saia pregueada com casaco curto. O luxo com que, por vezes, eram vestidos, levou a vereação de Lisboa a propor, em 1672, a proibição do uso de tecidos estrangeiros na confecção do vestuário de escravos e restantes lacaios. Mais tarde, em virtude das «conquistas da liberdade de trajarem», a pragmática de 1749 proibiu negros e mulatos, escravos ou livres, de ambos os sexos, de usarem tecidos de seda, lã fina, linho ou algodão, bem como qualquer tipo de ornatos ou joias de ouro ou prata, por mais pequenos que fossem. Na representação iconográfica, os negros aparecem com frequência descalços, mesmo quando envergam fatos luxuosos; esta nota caracterizava a sua condição social, uma vez que os saltos dos sapatos elevavam o indivíduo e realçavam a sua condição.

Os escravos não eram contudo apenas elementos de ostentação ou serviçais da casa do senhor. A maior parte das vezes, constituíam ainda uma fonte de rendimento ao desempenharem tarefas remuneradas; eram os chamados «escravos de ganho». Havia proprietários que, propositadamente, lhes faziam aprender um ofício para alugarem os seus serviços. Neste caso, o escravo recebia um salário como o trabalhador livre, com a diferença de que revertia na íntegra ou na maior parte para o senhor. Podiam encontrar‑se nos trabalhos domésticos, mas era, sobretudo, nas oficinas artesanais, nas embarcações ou nos serviços públicos que se utilizavam. Na generalidade, as escravas de ganho acumulavam os seus serviços de regateiras com as fainas domésticas e, ao dar‑lhes uma parte do que ganhavam para comprar comida durante o dia, o senhor libertava‑se dos encargos da sua alimentação; quanto muito dava‑lhes uma refeição à noite. Em 1730, o autor anónimo francês que redigiu a Descrição da Cidade de Lisboa salienta o grande número de pretas que os donos mantinham não só para o seu serviço, mas também «como instrumentos de uma exploração lucrativa. Consistia o negócio em alugar o seu trabalho pelo qual recebia quinze ou dezoito soldos por dia». Tudo o que as negras recebessem a mais, para além dos dezoito soldos, ficava para elas se vestirem e comerem, pois os donos apenas eram obrigados a dar‑lhes guarida. Acrescenta que aquelas que eram trabalhadoras e poupadas juntavam, em poucos anos, o bastante para a alforria. Nos inícios do século XVIII, as pretas que vendiam nas escadas do hospital do Rossio salientam, numa petição, que, com o que ganhavam, «pagavam a seus senhores para o seu sustento, de seus maridos e filhos, e forravam ainda para suas irmandades e liberdades». Não lhes deveria sobrar muito para a compra da alforria que constituía igualmente um negócio para o dono. A liberdade também tinha preço, podendo mesmo assim, estar sujeita a condições.

Ainda o dia não despontava, já os escravos se confundiam com as sombras da noite nos preparativos das mercadorias que, durante o dia, apregoariam por entre a vozearia dos outros pregoeiros. De manhãzinha, centenas de negras de potes à cabeça, cobertos por panos brancos, saíam para as ruas com arroz doce, ameixas cozidas, aletria, favas, grão‑de‑bico e guloseimas diversas que rapidamente vendiam. Da mesma maneira, apregoavam cuscuz, milho, arroz e chicharros cozidos, que transportavam em grandes panelas, enquanto outras se dedicavam à venda de marisco; camarões, berbigões, mexilhões, caramujos faziam as delícias dos apreciadores dos frutos do mar. Mas também havia quem preferisse as castanhas preparadas pela negra assadeira que Nicolau Tolentino de Almeida retratou nesta quadra:

«Teus negros airosos braços,

Chocalhando um assador,

Encherão famintos peitos

De castanhas, e de amor».

preto caiador e preta vendendo tremoços na cidade de lisboaEm Lisboa, nos finais do século XIX, ainda eram famosas as negras da fava‑rica e do mexilhão. A primeira possuía em exclusivo o segredo da preparação daquele produto que vendia logo ao raiar do dia, pronto para consumo, ensopado em azeite e pimenta. A segunda anunciava a refeição mais barata da Lisboa popular: mexilhão cozido temperado com colorau, tomate, cebola e alho que, regado com vinho tinto e comido em grupo, fazia as delícias dos carregadores e vendilhões. A negra do mexilhão enchia as ruas da cidade com o seu pregão singular «I… érre‑érre, mexilhão!». Júlio César Machado, considerado um dos cronistas mais lisboetas do século XIX, comentava a propósito que, para o verdadeiro apreciador da «mexilhonada», a preta era essencial.

preto caiador e preta vendendo tremoços na cidade de lisboaEm Lisboa, nos finais do século XIX, ainda eram famosas as negras da fava‑rica e do mexilhão. A primeira possuía em exclusivo o segredo da preparação daquele produto que vendia logo ao raiar do dia, pronto para consumo, ensopado em azeite e pimenta. A segunda anunciava a refeição mais barata da Lisboa popular: mexilhão cozido temperado com colorau, tomate, cebola e alho que, regado com vinho tinto e comido em grupo, fazia as delícias dos carregadores e vendilhões. A negra do mexilhão enchia as ruas da cidade com o seu pregão singular «I… érre‑érre, mexilhão!». Júlio César Machado, considerado um dos cronistas mais lisboetas do século XIX, comentava a propósito que, para o verdadeiro apreciador da «mexilhonada», a preta era essencial.

Em 1505, D. Manuel concedeu às pretas forras que fossem membros da Confraria do Rosário dos Homens Pretos de S. Domingos a liberdade de serem regateiras como as brancas e de poderem vender os seus produtos em praça pública ou onde quisessem, sem embargo de ninguém. A 22 de Março de 1515, volta de novo a insistir nesta questão, alargando a aplicação do diploma a todas as pretas forras de Lisboa, que ficavam assim autorizadas a comprar e vender não só às portas dos seus senhores ou em outros locais, mas também em praça pública. D. João III confirma o mesmo alvará a 9 de Agosto de 1529. Em meados do século XVI, quando João Brandão de Buarcos escreveu o Tratado da majestade, grandeza e abastança da cidade de Lisboa, as negras regateiras, escravas, forras ou livres apregoavam indistintamente pelas ruas da capital as suas mercadoria; e da mesma forma, na Feira da Ladra, mulheres brancas, negras e mouras, vendiam roupas usadas e tantas velharias «que a memória as não alcança». Assim e consoante a sua condição, as vendedoras negras estabeleciam‑se na zona ribeirinha, em barracas, na soleira da porta das casas dos senhores, nas escadas dos edifícios públicos, ou movimentavam‑se pelas ruas e praças esperando freguês. Porém, nem sempre esta liberdade de movimentos se verificava. Na prática podia estar condicionada a determinadas exigências impostas pelas autoridades locais. É o que se deduz de uma consulta da Câmara de Lisboa ao rei, datada de 19 de Novembro de 1706, relativa a uma petição feita pelas pretas que vendiam nas escadas do hospital do Rossio, impedidas pelo corregedor do bairro de exercerem o seu ofício, sob pena de prisão, após uma zaragata com um grupo de mariolas. Na sequência deste incidente, as pretas vendedeiras dirigiram‑se ao rei para que lhes «acudisse e valesse na violência que lhes faziam» e as autorizasse a vender nas ditas escadas para o que tinham pago, individualmente, uma renda anual de um cruzado ao senado da câmara.

As regateiras cruzavam‑se com os saloios que vendiam fruta, legumes e pão, com os peraltas saltitantes, com encapuçadas beatas e com cegos cantadores e vendedores de folhinhas volantes que anunciavam aos transeuntes o «Alívio dos Tristes», o «Retiro de Cuidados», «Cristais de Alma» ou «Os Trabalhos de Clara Lopes». Destas histórias ficavam suspensos e curiosos os muitos negrinhos que, com seiras, ganhavam dinheiro fazendo recados. Pelas ruas, o vendedor de carvão ou de palha puxava a sua carreta e movimentavam‑se as negras lavadeiras, que Brandão de Buarcos estimava serem 1500 na Lisboa seiscentista e arredores. Também pelas ruas e praças andavam os negros caiadores, homens e mulheres, na esperança de um trabalho. Somente em 1837 uma postura municipal irá proibir os caiadores de se reunirem na praça do Rossio, em Lisboa, à espera de clientes. E, entre os mil e um pregões que davam vida à cidade, fazia‑se ouvir o «aúú» que anunciava a presença do aguadeiro, umas vezes negro ou mulato, outras vezes branco, galego ou mesmo beirão. Eram 1000 as «negras do pote» que, no século XVI, vendiam água em Lisboa e que estavam proibidas de parar na rua durante o dia para evitar que o pó degradasse a bebida.

O movimento era intenso e muitas as desordens. As regateiras negras eram acusadas de serem «desarrazoadas» e insultuosas, os vendedores de palha e carvão, de viciarem as medidas e, no chafariz de el‑rei, o principal da cidade, com seis bicas mas escasso de água, travavam‑se de razões os aguadeiros na confusão de encher o cântaro. O chafariz de el‑rei era, de entre todos, o mais concorrido como já o atesta a Relação […] dos arredores mais chegados à cidade de Lisboa e seus arrabaldes, pondo em evidência a diversidade dos aguadeiros que o frequentavam:

«[…] chafariz de El‑Rei

Com tantas bocas abertas.

Onde tantos aguadeiros

Tantos negros, tantas negras

Galegos, cabras, ratinhos

A quarta de água sustenta».

Os confrontos iam até às últimas consequências, de tal modo que, em 1551, o município determinou que a primeira bica só podia ser usada por homens escravos e libertos de todas as raças, que também podiam beneficiar da segunda, depois dos condenados às galés aí terem enchido os barris necessários às frotas; a terceira e a quarta bica destinavam‑se aos brancos livres; a quinta, às mulheres negras, escravas e libertas; e, finalmente, a sexta era utilizada pelas mulheres brancas. A quem infringisse a postura aplicava‑se a multa de 2 mil reis e três dias de cadeia, se fossem brancos; sendo de cor, seriam logo açoitados com baraço e pregão junto ao chafariz. Ainda no século XIX, a poesia popular regista referências a mortes que indiciam desordens junto ao chafariz:

«Já não quero ir à praia

Nem ao chafariz de El‑Rei

Que ‘stá lá um homem morto,

E dirão que eu o matei».

No lugar da Ribeira, mais tarde conhecido por Terreiro do Paço, o movimento do tráfego marítimo era intenso. Os escravos trabalhavam juntamente com os mariolas, que carregavam fardos e barricas, e os canoeiros conduziam pequenas embarcações na azáfama do comércio. No Terreiro do Trigo, 150 negros ganhavam dinheiro a descarregar o cereal dos barcos para carros de bois, sendo este trabalho orientado por um capataz que tinha como ordenado uma parte dos ganhos auferidos pelos seus subordinados. No mercado do peixe, segundo o testemunho de Damião de Góis, eram também os escravos que, no século XVI, transportavam os cestos do pescado dos barcos para o mercado. Junto à Ribeira, localizavam‑se os «Mal‑Cozinhados», barracas de comida que Buarcos diz serem em número de 10, onde estavam homens e mulheres com braseiros, assando peixe de todo o tipo que vendiam a baixo preço. Aí comiam os trabalhadores da Ribeira, brancos e negros, livres ou escravos, dando azo à sua exuberância, ao seu exotismo, à sua expressão lúdica e social. As tabernas e os cafés eram outro ponto de encontro onde habitualmente compartilhavam os prazeres do jogo e da bebida.

Nos trabalhos de artífice também eram utilizados escravos de ganho, fornecendo‑lhes o senhor, quando necessário, roupas de pano resistente, adequadas aos ofícios que desempenhavam. Jerónimo Münzer, que nos finais do século XV visitou Portugal, escreveu em Novembro de 1494 as suas impressões sobre os trabalhadores negros que encontrou, numa ferraria nos arredores de Lisboa, fabricando entre outros objectos, âncoras e peças de artilharia. Eram em tão grande número que se poderia supor estar «entre os ciclopes no antro de Vulcano». Dos serviços mais pesados aos mais leves, não havia mestre de ofício que não se fizesse acompanhar do seu criado negro – o mochila – que lhe transportava os apetrechos necessários às suas funções. Era visto a acompanhar o barbeiro, levando a respectiva bacia, ou então o cabeleireiro, carregando o escadote e o fole para o polvilho das cabeleiras.

Para os transportes, quer marítimos quer fluviais, também se recorria à força do escravo. Na região do Algarve, ou no rio Tejo e, inicialmente, no Douro, onde foram substituídos por brancos livres a partir da última década do século XVI, era frequente a utilização do escravo como barqueiro. Todavia, como nesta actividade eram maiores os riscos de fuga, só eram autorizados a exercer o ofício aqueles escravos cujos senhores pagassem uma fiança de 100 cruzados e se obrigassem ao pagamento de futuras perdas e danos.

barracas de comida

barracas de comida

Nos transportes marítimos, o escravo remava nas galés e galeotas, bombeava água ou realizava outras tarefas de bordo. Nas viagens ao longo da costa africana, muitos escravos desempenharam a importantíssima tarefa de intérpretes. Para o efeito, eram seleccionados os mais capazes e iniciados nos rudimentos da língua portuguesa. Münzer testemunha que D. João II possuía «negros de varias cores, acobreados, pretos e anegrados, e de línguas diferentes, conhecendo, porém, todos a língua portuguesa». Com estes intérpretes, os portugueses obtinham o auxílio dos chefes locais, mediante ofertas que o rei lhes enviava. Eram elementos importantes nas transacções comerciais. Cadamosto esclarece ainda que estes intérpretes eram alugados aos navegadores pelos donos, escolhendo estes, como forma de pagamento, um escravo no regresso da viagem. Quando os donos conseguiam reunir quatro escravos obtidos por este meio, premiavam os intérpretes com a alforria, possivelmente para os incentivar ao desempenho das suas tarefas. Salienta Cadamosto que «por este meio da turgimania» muitos escravos ficavam forros.

Na armada de Diogo Mendes, que acompanhou Afonso de Albuquerque a Malaca, embarcaram 200 homens, «a maior parte deles negros da Ribeira de Lisboa». Em 1608, a carraca Salvação, que pertencia a uma armada saída do Tejo em 23 de Março daquele ano, levava 300 escravos negros, além de 400 homens brancos. O texto da determinação pombalina de 19 de Setembro de 1761 refere com clareza que, entre a equipagem dos navios, andavam muitos escravos de ganho «em serviço de navios de comércio, ou sejam escravos dos mesmos donos dos navios, ou dos oficiais que neles andam embarcados, ou de outras quaisquer pessoas moradoras na América que os queiram trazer ao ganho das soldadas dos navios do comércio». A 10 de Março de 1800, de novo se volta a referir na legislação a existência destes escravos entre a marinhagem.

Em muitas situações, os escravos trabalhavam sob a direcção do próprio senhor, sobretudo, se este fosse artesão. Mas se o dono não trabalhasse por conta própria, como acontecia com os marinheiros, escravo e senhor podiam trabalhar juntos sob as ordens do mesmo patrão. Se este último fosse um elemento da nobreza, então poderia colocar os seus escravos na venda ambulante ou procuraria industriá‑los num ofício mais rentável, para os utilizar como ganhões, talvez em outras localidades ou a bordo das naus. Enquanto o escravo rentabilizava o seu trabalho a favor do dono – o que era importante para os nobres que só tinham posses para realizar pequenos negócios que, ao contrário dos de vulto, eram considerados vis –, o senhor livrava‑se de incorrer na indignidade de realizar serviços impróprios à sua categoria. Bastava‑lhes esperar que o escravo lhes trouxesse o necessário à sua subsistência. Por vezes, como no caso das viúvas, um escravo podia representar o único meio de sobrevivência porque os recursos da casa dependiam inteiramente do seu trabalho. Ruders destaca inclusivamente o caso de uma escrava libertada já em idade avançada, que para além de se ver obrigada a procurar sustento pelo trabalho livre, servindo em outras casas, ainda dividia o que ganhava com a família do seu libertador, que este deixara na miséria. Muito possivelmente seria esta a condição da sua alforria, sob pena de incorrer em ingratidão e voltar de novo a ser escrava, tal como estava previsto nas Ordenações do Reino. A fazer fé nas declarações de um frade capuchinho em 1633, quando visitou Lisboa, um senhor podia não só viver, mas viver bem, à custa do que os seus escravos ganhavam.

Ao fim do dia, os escravos começavam a regressar a casa do senhor, onde pernoitavam na mesma habitação ou em anexos. Outros encaminhavam‑se para casas ou quintas que o dono possuía nos arredores da cidade e onde lhes permitia viver sozinhos ou na companhia de criados que os vigiavam. Era uma hora de azáfama para as 1000 negras que, de canastra à cabeça, percorriam as ruas limpando a cidade dos desperdícios; outras recolhiam os excrementos e faziam os despejos no rio. Estas últimas utilizavam, para o efeito, uns cestos altos de verga com tampa, – os calhandros – onde os bacios eram acondicionados. As «negras calhandreiras de ganho» eram obrigadas por determinação municipal a usar estes cestos, quer de noite quer de dia; às escravas da casa, autorizadas a fazer este serviço, só era exigido o uso do calhandro durante o dia. De todas as pretas de ganho, as negras da canastra eram as que recebiam menos, apenas 30 reis por dia, porque eram «de mais baixo espírito» do que as que andavam à água. Este processo de saneamento gerou problemas e críticas, nomeadamente do autor do Rittrato e Riverso del Regno di Portogallo que nos finais do século XVI acusava a coroa de ainda não ter regulamentado estes serviços: «[…] as pretas costumam levar, de dia, para o mar, os bacios dos excrementos, que muitas vezes lhes caem pelas ruas e acerca do qual […] não souberam ainda ordenar que sejam levados à noite.».

Em meados do século XVIII, a situação mantinha‑se e, pelo que se pode aferir das providências tomadas pela Câmara de Lisboa, os motins e as contestações exigiam a presença de autoridades designadas para o efeito. Em 16 de Março de 1757, o senado da câmara, em carta dirigida ao almotacé da limpeza Luís dos Santos Ferreira, autorizava as pretas calhandreiras a fazer vazão entre o cais do Tojo e a ponte nova da Casa da Índia, devendo assistir o almotacé com o seu escrivão e os oficiais de justiça necessários a fim de evitar qualquer desordem e impugnação, «por ser tudo em utilidade pública». No mesmo sentido foi determinado, por carta de 18 de Março de 1757, que o almotacé de limpeza Cláudio José António de Azevedo procedesse do mesmo modo mas, dado que os bairros da sua jurisdição ficavam muito distantes da zona demarcada, as pretas desses bairros e do Campo do Curral e Mouraria fariam vazão na praia da Bica do Sapato.

Nos paços reais, o escravo trabalhava como moço de câmara, cozinheiro ou estribeiro, jardineiro, carpinteiro, varredor, pastor, consoante as suas aptidões. Na casa dos Duques de Bragança em Vila Viçosa, D. Teodósio I, que ocupou o ducado entre 1532 e 1563, tinha ao seu serviço 36 escravos entre os 324 elementos do seu pessoal: 22 trabalhavam na estrebaria, 10 eram músicos, 2 serviam de ajudantes na cozinha e os outros 2 no serviço da copa e mesa. Nos palácios a possibilidade de oferta de mão‑de‑obra livre era maior e, por isso, não é de estranhar que escravos e criados trabalhassem juntos. Aqui, os escravos desempenhavam as suas funções sob as ordens de outros funcionários. Vestidos com a opulência que as circunstâncias exigiam, beneficiavam de melhores condições de vida.

tourada

tourada

Nos estabelecimentos públicos, a presença do escravo como mão‑de‑obra também se verificou. A Casa da Guiné e a Casa da Mina eram obrigadas, pelo Regimento de 1509, a ter os homens e os escravos que o rei ordenava. Pelo Regimento de 1510 da Casa da Guiné, o tesoureiro ficava igualmente obrigado a ter, para carregadores e outros serviços, no interior da própria Casa, dois homens e mais dois escravos, pelos quais recebia por ano 1000 reais para cada um.

As instituições religiosas e sociais também usufruíam do seu trabalho utilizando‑os inclusivamente como fonte de angariação de fundos. Podiam recebê‑los como doação testamentária, herdá‑los por direito próprio, comprá‑los e, no caso de não possuírem meios para os comprar, pediam à coroa que lhes facultasse os escravos necessários. Os hospitais viam‑se amiúde forçados a usar este tipo de mão‑de‑obra, o que levou o rei D. Manuel a garantir uma reserva anual de escravos ao Hospital de Todos os Santos, em Lisboa, assim como a outros hospitais do reino. Em 1504, o Regimento deste hospital contemplava entre o seu pessoal 6 escravos: 4 homens estavam reservados para as fainas mais servis e 2 mulheres ajudavam uma lavadeira, mulher livre, no tratamento das roupas de cama. Estes escravos comiam no próprio refeitório do hospital e cabia ao provedor dar‑lhes de vestir, calçar e tudo o que lhes fosse necessário de maneira que andassem «sempre bem repairados». O seu vestuário, tal como o dos meninos enjeitados, deveria ser de pano azul, «daquela sorte e preço que ao dito nosso provedor bem parecer pero que seja azul», e no peito um S que será o sinal de que pertencem ao dito hospital. Teoricamente, aliás, os escravos não deveriam faltar ao Hospital de Todos os Santos, uma vez que, juntamente com outras «fazendas móveis e de raiz», faziam parte do património ultramarino que o hospital herdava, ou das multas e sanções que revertiam a seu favor; enquadram‑se, nesta última categoria, os bens de comerciantes clandestinos designados «tangomanos» e «lançados», que eram uma considerável fonte de receita fixada por sucessivas determinações régias.

O Compromisso do Hospital das Caldas da Rainha define de igual modo as condições de trabalho dos escravos que tinha ao seu serviço: uma escrava preparava o pão para os enfermos pobres e servidores da dita casa, duas cuidavam dos restantes alimentos e outras duas eram lavadeiras. Quanto aos escravos que trabalhavam no campo, dois pastoreavam animais, outro tinha a seu cargo a horta e a destilação da água utilizada nos tratamentos e outro estava encarregado do transporte do que era necessário à instituição. O Compromisso esclarece ainda que todos deveriam ser bem tratados e providos à custa do hospital, de acordo com o que o provedor determinasse e também por ele castigados quando necessário.

Nas casas comuns, dizia Clenardo, todo o serviço era feito por mouros e negros cativos. Refere ser raro encontrar uma casa onde não houvesse, pelo menos, uma escrava doméstica. Era ela que ia ao mercado comprar as coisas necessárias, que lavava a roupa, varria a casa, acarretava a água e fazia os despejos à hora conveniente. Entre ela e uma besta de carga, só a figura as distinguia. Refere ainda que os proprietários ricos tinham escravos de ambos os sexos, chegando a fazer bons lucros com a venda dos filhos dos escravos nascidos em casa, que eram também pertença do senhor: «Chega‑me a parecer que os criam como quem cria pombas para levar ao mercado. Longe de se ofenderem com as ribaldias dos escravos, estimam até que tal suceda, porque o fruto segue a condição do ventre». A hereditariedade da condição escravista, via materna, era uma prática perfeitamente aceite e justificada à luz do direito; o seu aproveitamento comercial transformou‑a noutra forma de exploração muito utilizada. Na segunda metade do século XVIII, a proliferação dos escravos de criação era ainda testemunhada pela provisão de 16 de Janeiro de 1773, que denunciava a existência de pessoas «em todo o Reino do Algarve, e em algumas Províncias de Portugal» que tinham escravas reprodutoras, umas mais brancas do que os próprios donos, outras mestiças e ainda outras verdadeiramente negras, todas designadas por «pretas ou negras […] para pela repreensível propagação delas perpetuarem os cativeiros». Os cruzamentos podiam surgir através dos mais diversos tipos étnicos. Por isso, aparecem‑nos referências a pretos, brancos, índios, mouros, e ainda a mulatos, baços, pardos, não muito preto, «branco e ruivo» e «preto […] de cor branca».

Em pleno séc. XVIII, o autor anónimo francês que redigiu a Descrição da Cidade de Lisboa, sublinha a grande percentagem de escravos negros que serviam como criados, sobretudo em casa daqueles portugueses que tinham possibilidades de os comprar: «Eles preferem‑nos aos criados brancos por serem mais dóceis, amansados pelo temor de serem vendidos para trabalhar nas minas. No geral, os criados brancos são mais patifes e mais insolentes. Cumpre dizer, porém, que quando são bons, pela sua dedicação e competência, são os melhores criados do mundo». No fim desse mesmo século, Ruders ainda testemunha que em diversas casas havia escravas pretas, as quais se compravam por 20, 30 e 40 moedas de ouro. No entanto, acrescenta que o seu número vinha gradualmente a diminuir, em virtude da lei promulgada por Pombal 30 anos antes.

Os meninos negros beneficiavam de alguma estima. Com facilidade caíam nas boas graças dos senhores que viam neles uma esperança de rendimento e lhes apreciavam as brincadeiras. Eram os mensageiros da casa, acompanhavam os donos quando saíam à rua, faziam recados e, melhor do que ninguém, estavam a par dos jogos amorosos que se viviam. No dizer de D. Francisco Manuel de Melo, estes mulatinhos filhos das negrinhas são «diabos, ladinos e chocarreiros [que] por castanhas trazem e levam recados às moças e são delas favorecidos». William Beckford refere que o Governador de Angola ofereceu ao marquês de Marialva um «pretito» recebido com alegria por todos, em especial pelas crianças, e que «saltava e cabriolava pela sala, arreganhando os dentes como um macaco», dando mostras de querer morder a ponta dos dedos do próprio viajante inglês; tiveram que chamar outro africano para comunicar com ele. O autor salienta que «prometia vir a ser um grande favorito da família». Ao referir‑se aos «pajenzinhos pretos encarapinhados» que acompanhavam a VI condessa de Pombeiro, D. Maria Rita de Castelo Branco, camareira D. Maria I, esclarecia ser de bom‑tom por essa altura na corte portuguesa andar «rodeado de pretinhos africanos, quanto mais hediondos melhor», ricamente vestidos.

Nos serões de família, por entre o bulício dos jogos, os negrinhos de uniforme, sentavam‑se aos pés das fidalgas ou saltitavam pelos salões. Ao fundo do salão, criados negros e mulatos, vestidos de cores vivas, privilégio reservado aos escravos da nobreza, acompanhados pelo macaco e pelo papagaio da casa, riam, gritavam, batiam as palmas quando a roda do jogo das prendas desandava. Eram a nota exótica, o apontamento de quem tinha respeitosas posses na folia dos serões fidalgos. Fazer‑se retratar com um negrinho ao lado era uma questão de bom gosto. Na vida real, como no friso dos elementos decorativos, ele tinha lugar marcado ao lado do cão, do gato ou de qualquer outro animal de estimação.

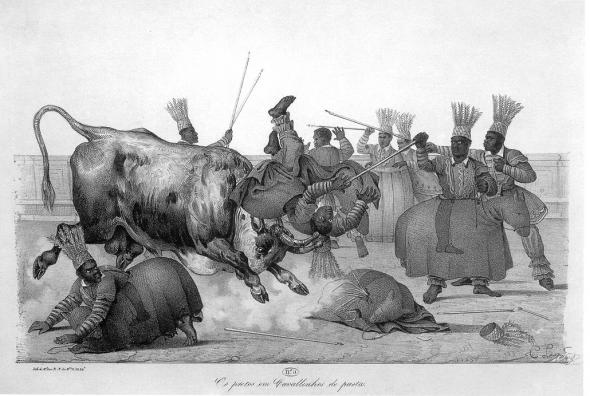

Os negros também ocuparam um lugar de destaque nas praças de touros, onde, para além de encarregados da limpeza da arena e dos curros, foram utilizados como figuras de séquito, elementos indicadores de grandeza e artistas de entretenimento. Sobretudo desde os inícios do séc. XVIII, passaram a exercer uma função recreativa, representando quadros cómicos destinados a divertir o público durante os intervalos do espectáculo. O italiano José Baretti descreveu um desses espectáculos, realizado em Portugal em 1760:

«Um preto com uma capa na mão esperou intrepidamente um dos touros, e, quando ele abaixou as hastes para o ferir, o preto, leve como um pássaro, atirou‑se de um pulo à cabeça do bicho e, dando uma imperfeita cabriola sobre o dorso, saltou em baixo são e escorreito. Outro preto agarrou um touro pela ponta do lado esquerdo com a mão esquerda, e, arrastando com fúria pelo feroz animal, segurou a presa muito firme, ao passo que lhe ia dando com a direita muitas punhaladas na testa e nas ventas, e depois deixou‑se cair suavemente num canto da praça, sem receber o mínimo dano».

Dada a grande adesão do público, a participação dos negros tornou‑se um número praticamente obrigatório nas corridas de toiros realizadas na capital, cujos programas reservavam pelo menos duas entradas para cada dia de espectáculo. A folha volante que propagandeava a corrida realizada na Praça do Salitre, a 17 de Setembro de 1820, informava que a arena seria limpa «pela Companhia da cor Tostada» e destacava a atracção reservada para o primeiro intervalo:

«[…] para descanso dos Bandarilheiros, e recriar, e satisfazer a expectação pública, a quem muito se deseja agradar, aparecerá o inimitável, intrépido, valoroso, o denodado Herói Africano, com desmedida filáucia, e nunca vista intrepidez, montado em um insignificante e misérrimo jumento, mostrando pela ridícula cavalgadura, a indiferença com que trata o bravio e ferocíssimo touro, que tem a combater de farpa. Virá acompanhado pelos seus colegas patrícios, e companheiros, torradas produções da conquista da Guiné, este novo e assombroso Jarbas, e espera nesta tarde juntar mais um louro, aos muitos com que tem enramado a sua negríssima fronte, em iguais e desmedidos combates, e fará todos os sacrifícios para não ofuscar o bem merecido nome de Pai Maranhão».

Mas este tipo de espectáculo não agradava a todos. Para o príncipe Félix Lichnowsky, não eram nada divertidos e o seu relato denota, inclusivamente, repugnância pela exibição dos negros que considerava ser uma luta mais desumana do que corajosa. Quando o touro era preguiçoso, indiferente, ou simplesmente quando o público o reclamava, os negros entravam em cena com a cabeça emplumada e metidos em toscos cavalos de papelão, a que chamavam cavalinhos de pasta. Procuravam defender‑se das investidas dos animais, que, na maior parte das vezes, os deitavam por terra, maltratando‑os horrivelmente. Não lhes era permitido desistir; mesmo feridos tinham de continuar o espectáculo, sob as insistências do público e as ordens dos directores da praça. Também William Beckford não se sentia muito atraído por este tipo de diversão. Eis as suas impressões sobre uma festa taurina a que assistiu na praça do Salitre:

«Depois de termos esperado um quarto de hora no nosso camarote, entraram, de roldão, na praça, uns doze pretos hediondos, grotescamente vestidos à maneira aproximada dos Indochineses, que, depois de darem saltos e cambalhotas, conduziram a manada de toiros para um recinto fechado, feito de ripas pintadas. Em seguida, entrou a procissão dos pretalhões de jaquetas agaloadas, seguidos dos principais lidadores, com o seu ajudante de campo montado num cavalo de alta escola, que curveteava e fazia mesuras. Depois de darem volta à praça e de saudarem a assistência dos camarotes, abriu‑se a porta do recinto fechado e um dos bois viu‑se forçado contra sua vontade, a sair para a arena. Ali ficou imóvel, por momentos, até que o cavaleiro, girando rapidamente à volta dele, lhe espetou a lança no lombo. Embora ferido e dorido, não fez qualquer violento esforço para se defender ou vingar. Depois, cravaram‑lhe lanças até ele cair morto, os membros lassos e toda a sua carcaça a estremecer na agonia. Onze toiros foram abatidos mais ou menos da mesma estúpida maneira. E não houve nada que os fizesse investir contra o cavaleiro, nem perseguidos com fogo‑de‑artifício nem espicaçados a ponta de espada, nem acossados pelos cães e provocados por pretos de dentes arreganhados».

Dá ainda destaque numa outra passagem das suas cartas a este «lúgubre espectáculo» em que alguns negros saltavam para a praça vestidos «de macacos, a agitar os rabos, no meio do horroroso chinfrim de não sei quantos horríveis fagotes e rabecas», enquanto outros, «metidos em sacos tropeçavam e rolavam diante dos toiros fazendo‑os perder a paciência». Tiveram fama como «intervaleiros» os pretos Benedito, o Firme, o Bumba‑no‑caneco, o velho e o novo Pai Paulino e ainda as negras Maria Formiga, Maria Rosa, Maria Chirrita, a Mujiganta e a destemida preta Cartuxa. Com o advento do século XX, agradando ou chocando, a participação dos negros nas praças de touros foi gradualmente diminuindo até desaparecer ou ser substituída por outro tipo de divertimentos.

Entre os bobos evidenciaram‑se alguns escravos. João de Sá, mais conhecido por Panasco, «preto crioulo» nascido escravo já em Portugal, foi uma dessas figuras a quem D. João III concedeu alforria e privilegiou com o hábito da Ordem de Santiago. Foi considerado um dos homens mais espirituosos do seu tempo; alvo de constantes zombarias por causa da sua cor, respondia em tom de mordaz ironia que «a felicidade de um cavaleiro português consistia em chamar‑se Vasconcelos, ter uma quinta, seiscentos mil reis de renda, ser parvo e não prestar para nada». Na Colecção Política de Apotegmas, estão registados alguns dos ditos jocosos que lhe foram dirigidos e outros com que brindou os fidalgos. Aqui se destacam alguns desses ditos que a argúcia de João de Sá suscitou:

«Um dia apodando a todos, não fez caso de um filho decerto Desembargador do Passo, que também ali estava; o qual desconfiado de o não apodar como aos demais, lhe perguntou: E eu, Panasco, que vos pareço? Olhou‑o ele por cima do ombro e respondeu‑lhe: vós pareceis‑me Fidalgo dando a entender que o não era. Riram‑se todos e o apodado ficou de maneira que tomara antes não ter falado.»

«[…] Estava João de Sá diante de el‑Rei D. Sebastião, que então era menino de sete anos e querendo abrir a bolsa e não podendo, lhe disse el‑Rei: tirai‑a e ponde‑a na cinta a outrem e logo a abrireis.»

«Estando doente Panasco em uma cama com lençóis, cobertor e cortinas tudo branco, foi a vê‑lo o Conde de Redondo, D. Francisco Coutinho e disse para outros Fidalgos, que lhe parecia mosca em leite.»

«Vendo‑o com o hábito de Santiago dizia o Conde: não lhe[s] parece a vocês saco de carvão com a marca da cidade?.

Célebres entre este tipo de escravos ficaram igualmente os anões que viviam na corte de D. Maria I e cuja presença constituía simultaneamente uma curiosidade e um divertimento. A famosa anã Rosa era a favorita, tendo aposentos reservados junto aos de D. Maria. William Beckford descreveu‑a como uma anã «preta, beiçuda e de nariz esborrachado», toda ataviada a namoriscar um criado mouro. Este mesmo autor refere que quando a corte ia ao Teatro do Salitre se fazia acompanhar dos seus pretinhos e anões de serviço. Eram figuras de séquito que todos acarinhavam. A rainha dava o exemplo e toda a família real andava «à compita a ver quem é que faz [ia] mais mimos e carícias a D. Rosa». Os anões da rainha D. Maria I são dos poucos escravos cuja representação em retrato chegou aos dias de hoje, através do quadro Mascarada nupcial, de José Conrado Rosa, pintor português da segunda metade do século XVIII; do mesmo modo, Catarina, escrava do feitor Rui Fernandes, já tinha sido retratada, em 1521 por Albert Dürer; por seu lado, pai Paulino, já liberto, foi imortalizado em busto por Bordalo Pinheiro em 1888; pai Cândido, igualmente livre, foi fotografado por Paulo Guedes em 1904; e a tia Carolina, «a preta dos pinhões», que morreu com 115 anos, teve as honras de publicação da sua fotografia de corpo inteiro, pelo Diário de Notícias, no dia do seu funeral, a 28 de Dezembro de 1943.

No campo musical, os negros revelaram‑se exímios executantes e os seus dotes rítmicos, reconhecidos desde cedo, foram muito apreciados numa sociedade onde a arte dos sons mereceu lugar de destaque como transmissora de sentimentos, criadora de ambientes e sensações ou como fonte de prazer e de divertimento. Nas manifestações sacras, nos festejos populares, nos serões, nos banquetes, nos momentos do dia‑a‑dia que requeriam essa dimensão, músicos e cantores tinham lugar cativo e os testemunhos revelam que entre eles havia muitos africanos. Novos músicos, novas sensibilidades, novos instrumentos. Era a explosão da novidade, agora associada à música tradicional europeia. Em meados do século XVI, 10 dos 36 escravos de D. Teodósio I, duque de Bragança, eram músicos que tocavam «charamelas, sonoras e belicosas trombetas com atabales tão bem tocados por destros e experimentados escravos […] que muito deleitavam e alvoroçavam os ânimos de todos». Também a iconografia, de que é um exemplo o quadro de 1525, Encontro de Santa Úrsula, de Mestre de Santa‑Auta, regista a presença de músicos negros, tocando instrumentos de forte sonoridade e envergando uniformes caracterizadores do seu estatuto profissional.

Escravos e libertos eram ainda chamados a participar nas festas organizadas pela coroa ou pelas autoridades municipais. Embaixadas, procissões, homenagens, casamentos e aniversários da família real eram alguns dos acontecimentos que mereciam ser realçados com o fascínio do que era diferente; e nada melhor que as excentricidades das terras recém‑descobertas o poderiam exercer. No reinado de D. Afonso V, em 1451, os ritmos e as cores africanas a par de outros exotismos animaram as festas do casamento da Infanta D. Leonor, irmã do rei, com o imperador Frederico III da Alemanha. O padre Nicolau Lanckmann, de Walckenstein, um dos dois emissários enviados pelo imperador para o representar nas festas do casamento, transcreveu para o seu diário a magnificência do acontecimento que contou com a presença de «selvagens das várias partes do mundo e de longínquas ilhas do mar sujeitas ao rei de Portugal, dizendo terem sido mandados por seus chefes a estas festas nupciais»:

«No dia 17 do mês de Outubro, logo de madrugada, antes de nascer o sol, vieram de uma parte cristãos, de outra sarracenos, de outra selvagens e de outra ainda judeus, e cada um destes bandos cantava, gritava e foliava na sua língua e maneira. […] Veio depois um artifício figurando um enorme elefante, que trazia no dorso uma torre com pequenos baluartes de madeira em que estavam quatro trombeteiros e quatro meninos etíopes com pequenas lanças e canas compridas, atirando laranjas ao povo. […] No 20.º dia do mês de Outubro, antes de nascer o sol, vieram a esta praça turmas de gentes de um e outro sexo, de diversas línguas e nações em folgares e danças diversas. […] No 23.º dia do mês de Outubro, veio muito povo de fronte do palácio da Senhora Imperatriz Esposa, com diversos instrumentos músicos – tubas, buzinas, etc. – e dividiu‑se em quatro troços: o primeiro, de cristãos de ambos os sexos, dançando à sua maneira; o segundo, de mouros de um e outro sexo, também à sua maneira; o terceiro, de judeus e judias mais de mil, no seu costume; o quarto, de mouros etíopes e selvagens da Ilha Canária, onde homens e mulheres andam nus, julgando serem e terem sido, assim, únicos no mundo».

A entrada em Évora no ano de 1490 da infanta D. Isabel, filha dos reis católicos, e as festas do seu casamento com o príncipe D. Afonso, filho de D. João II, foram abrilhantadas por mouros que sabiam «bailar, tanger e cantar» e a quem o rei mandou distribuir dinheiro e vestuário com essa finalidade. Segundo o cronista Garcia de Resende, D. João II foi ao encontro da infanta. Antecediam‑no os tocadores de charamelas, de trombetas, de sacabuxas e de tambores, «com grande estrondo». Por ocasião do primeiro banquete oferecido pelo rei na sala de madeira construída de propósito para os festejos nupciais, houve uma «grande representação de um rei de Guiné […] e com ele uma mui grande, e rica mourisca retorta, em que vinham duzentos homens tintos de negro, muito grandes bailadores, todos cheios de grossas manilhas pelos braços, e pernas douradas, que cuidavam que eram de ouro, e cheios de cascavéis dourados, e muito bem concertados, coisa muito bem‑feita, e de muito custo por serem tantos, e em que se gastou muita seda, e ouro, e faziam tamanho ruído com os muito cascavéis que traziam, que se não ouviam com ele». Os negros foram igualmente integrados na sumptuosidade do cortejo da embaixada de D. Manuel I ao papa Leão X com os mesmos instrumentos musicais e ritmos que alardeavam a riqueza e o poderio desse monarca ibérico que não era só «rei de Portugal e dos Algarves» mas também «senhor da Guiné, daquém e dalém mar em África, da navegação e do comércio da Etiópia, da Arábia, Pérsia e Índia».

Os desfiles das corporações, os peditórios e as festividades religiosas, eram outros tantos acontecimentos onde estas expressões carregadas de exotismo aparecem integradas. Até mesmo nos funerais, nomeadamente das crianças, segundo testemunha Ruders, os negros participavam nos cortejos como músicos, tocando rabeca e clarinete entre outros instrumentos. Era, contudo, nos peditórios e nas festividades religiosas que a sua presença era mais notada. Estas manifestações permitiam momentos de lazer aos representantes das camadas populacionais mais desfavorecidas onde se encontravam predominantemente os negros, escravos, forros ou livres e seus descendentes crioulos. A alegria e a espontaneidade do seu carácter tornaram‑se um requisito fundamental neste tipo de acontecimentos. Nicolau Tolentino de Almeida, na sátira A Função, destaca a finalidade e sobretudo a vivacidade que a gente de cor, por essas ocasiões, emprestava às ruas, unindo à sua volta a miscelânea popular:

«Cobrando o pardo dinheiro, Em solene procissão

De que o povo é tributário, Une a frioleira casta

Velho preto prazenteiro O fandango e a devoção

Para a glória do rosário, Mas enfim de exemplos basta

Remexe o corpo e o pandeiro: E tornemos à questão.»

Pelas ruas, entre brancos e negros, escravos ou livres, acompanhados pela imagem do Santo que o «negro andador» dava a beijar, enquanto outro recebia a esmola, os bailarinos, cadenciados pela música, rodopiavam e cantavam para espanto e regalo de todos. Cantando, dançando e tocando, desfilavam nas procissões, integrados ou não nas Confrarias dos Homens Pretos, homenageando as divindades com os seus costumes peculiares. Assim manifestavam a sua devoção. Vem a propósito o ditado dirigido em particular a São Gonçalo: «quem com o Santo quiser sarar ao Santo há‑de bailar».

Célebres ficaram os Pretos de S. Jorge que, vistosamente vestidos de calças brancas e casaca vermelha figuravam na procissão do Corpo de Deus da Cidade e deitavam o «bando» pelas ruas, apregoando a saída do Santo Cavaleiro. Em 1875, a Irmandade de S. Jorge, onde se integravam, ainda recebia do Município da cidade de Lisboa 50 mil reis com que gratificava os cinco «pretinhos» de S. Jorge. Para a posteridade, estão esculpidos em madeira pintada no Museu da Cidade de Lisboa, e Fialho de Almeida, em crítica mordaz, descreveu o desfile nestes termos:

«A procissão do Corpus Christi!… – Onde vai, essa Páscoa dos bons pretinhos vestidos de encarnado! Com que fidalgo orgulho, com que ênfase sacerdotal, eles marchavam em linha, pífaros e tambores soando, rua fora, entre as colegiadas, e o primeiro corcel de batalha de S. Jorge… Não! Que nesse dia reinavam os pretos na cidade, Lisboa era deles, e não havia ninguém que ao ver passar na procissão, cruzes sem conta, padres às grosas, e irmãos do santíssimo, aos milhares, não exclamasse com impaciência para os lados: – que estopada! Tomara cá já os pretos!»

A popularidade fazia‑se sentir, caldeando no mesmo propósito a curiosidade, o prazer e o desdém. As danças dos negros, entre as quais o guinéo, o cumbé, o lundum, a fofa e ainda a dança das penas ou a das flechas, ritmadas por instrumentos europeus e outros específicos das culturas africanas, mais do que a atenção dos espectadores, atraía‑lhes os sentidos. A eles se associavam os restantes elementos da população, gozando o espectáculo, participando, por vezes, da sua descontracção contagiante e trauteando versinhos «em língua de preto» como os registados no entremez Os casadinhos da moda cantados e dançados por uma negra vendedora de caranguejos e um cabeleireiro branco:

«Todos os pleta tem seu pleto,

Que dá malufo, e macaia,

Vai nos fessa dos Talaia

E baia os fofa e lundum.

Que gosso, que fessa

Bolir cos cabeça

Oiar dos macaco,

Mexer cos mataco

Com todo os primoro

Ao som dos tamboro

Que faze tum tum!»

Porém, estes divertimentos, as sonoridades e as manifestações corporais exibidas não suscitavam a mesma atracção nos espectadores. Nos Folhetos de Ambas Lisboas, descreve‑se um desses encontros festivos, realizados na Mouraria, em que o autor salienta, de forma bem jocosa, não ter existido «festa tão pacífica com tanto estouro» em que os «Pretos do Rosário com viola, gral, e rabeca» por entre «carretilhas de minuete, e muitos descantes» fizeram «uma bem concertada dissonância, cantando o berrante pelo cumbé». Todos os presentes, tocando em simultâneo «pandeiro, pedras, arranhol, viola de tábua, rabeca de coco, assobio, berimbau e cascavéis», feriam a sensibilidade do autor que nisto via «um tal desconcerto, que quando aquilo era na Póvoa, que far [ia] no inferno!». E concluía com um suspiro de alívio: «Enfim esteve grave a festa, mas Deus nos livre dela para o ano».

Sobretudo o visitante estrangeiro parece ter ficado bastante chocado com a forma como esses grupos de negros de ambos os sexos se ofereciam em espectáculo a quem passava pelas ruas, praças, feiras e mercados. Em 1723, o viajante suíço Charles Frédéric de Merveilleux, nas Memórias Instrutivas sobre Portugal, aconselhava os estrangeiros a «evitar semelhantes festas», pois, apesar dos portugueses se divertirem muito a ver dançar os pretos com as pretas, «passam‑se ali, amiudadamente, cenas contrárias aos bons costumes [qu]e podem ir até à relaxação». Opinião idêntica tinha o general Dumouriez, em 1766, ao rotular de «extremamente indecentes» os movimentos da «fofa», dança que ele considera nacional talvez por a encontrar muito enraizada no gosto popular. Também William Costigan descreve, dentro da mesma óptica de apreciação, um desses espectáculos incluído num programa teatral: «Dois actores dançaram a fofa, enquanto dois outros tocavam guitarra; dançaram uma outra dança [lundum?] ainda mais indecente, que está em uso entre os pretos e pretas de Lisboa, e sobretudo esta última parte do espectáculo arrancou grandes aplausos».

O duque de Chatelet, em 1801, impedido pelo pudor de descrever a fofa que o povo dançava na véspera da coroação da rainha, referia ser uma dança lasciva a tal ponto que se corava ao ser testemunha dela; acrescentava que o povo nutria verdadeira paixão pelo lundum por inspirar uma forte sensação de prazer. Na passagem do século XIX para o século XX, ainda o Pai Cândido cativava a atenção dos transeuntes, improvisando com a sua «corte» instalada no Rossio músicas e danças que regalavam os espectadores, a partir de sons extraídos de latas; com esta actividade atingiam um duplo fim: por um lado mostravam a destreza no ofício, por outro ganhavam algum dinheiro que lhes permitia viver.

A pouco e pouco, porém, e uma vez suavizadas as atitudes corporais mais exóticas, estas danças acabaram por ser aceites entre as classes sociais mais elevadas. Na primeira metade de setecentos, já se registam transformações no gosto e no modo de encarar essas formas de expressão corporal. A mudança é evidente na literatura de cordel, que destaca a nova forma de movimentos ousados, mas contidos dentro dos parâmetros sociais da elegância e da moral:

«Depois que veio esta moda Ai lé quem é

Das fofas repenicadas É um tratante da moda

Delas saíram as sécias Que a fofa dança no pé».

Feridas e bem arranhadas

«São modas que vêm c’o tempo [e] o tempo as acabará». A fofa passou a ser «boa dança, sendo tremida com o pé» e o «doce londum chorado» passou a ser adoptado pelo «peralta adamado» ao toque de «bandolim marchetado». «Não são os gostos eternos» e o passa‑pé, que tinha sido «glória dos antigos», era agora «mofa dos modernos».

No início do século XIX, Ruders ainda classificou o lundum como uma dança «indecente», mas logo acrescentou que dançada com algumas restrições já tinha conquistado o gosto da sociedade portuguesa. Em 1801, assistiu a um espectáculo no Teatro Italiano – designação dada pelos estrangeiros ao teatro S. Carlos pelo facto da companhia residente ser composta e dirigida por italianos – cujo cartaz explicitamente referia que o lundum anunciado «devia ser dançado em harmonia com as regras da honestidade e decência». Restrições que, acrescentava Ruders, naturalmente modificavam o carácter da dança mas, apesar disso, «agradou por tal forma ao público, que este, no seu entusiasmo, quase ultrapassou as tais regras supracitadas».

Este mesmo autor refere a ascendência brasileira do lundum. A afirmação está longe de se poder confirmar. De qualquer modo, há registos da influência das modinhas brasileiras, que «do Brasil em romaria os sons vêm ali [a Alfama] descalçar»; ali se criam e crescem e «dali vão passando pouco a pouco para as chulas» e «em suavíssimos acentos […] sobem nas asas do vento». No caso da fofa, essa influência está bem explícita neste título de um folheto de cordel: «Relação da fofa que veio agora da Baía e do fandango de Sevilha, aplaudido pelo melhor som, que há para divertir melancolias, e o cuco do amor vindo do Brasil por folar, para quem o quiser comer». Ambas as danças são, no entanto, originárias do Congo.

Também na sociedade brasileira, a população branca, das classes sociais mais baixas às mais altas, se deixou envolver pelos ritmos africanos e, inclusivamente, não hesitou em transpor para os bailes e saraus as modas mais populares. Com o chá, o café, a limonada, o licor, o capilé e os docinhos, vinha agora também a cadência africana, como é referido nas Cartas Chilenas:

«Ó dança venturosa! Tu entravas nas

Humildes choupanas, onde as negras,

Aonde as vis mulatas, apertando

Por baixo do bandulho a larga cinta,

Te honravam, c’os marotos e brejeiros,

Batendo sobre o chão o pé descalço.

Agora já consegues ter entrada

Nas casas mais honestas e palácios».

Embora presentes em quase todos os sectores económicos, desempenhando as mais diversificadas funções, convivendo lado a lado com outros elementos da população, sobretudo os mais desfavorecidos entre os quais se incluíam libertos e brancos de condição mais humilde, os escravos, de cor negra mais ou menos carregada, não participavam inteiramente da sociedade portuguesa. A relativa aceitação não significava que o homem negro, escravo ou livre, não continuasse, mesmo a nível popular, a ser considerado depreciativamente.

Em posição social próxima da dos escravos, encontravam‑se os membros das classes mais desfavorecidas, entre os quais os criados brancos. Estes, no entanto, ao contrário dos escravos, detinham um maior domínio sobre as suas próprias vidas; a voluntariedade e a determinação demonstradas por estes só encontravam correspondência no desejo do escravo, cujas limitações de sujeição dependiam inteiramente da vontade do senhor. Também nem sempre à condição jurídica correspondia idêntica condição social; muitos homens livres viveriam em situações sub‑humanas de miséria e de exposição ao domínio, enquanto alguns escravos gozariam de certas regalias ou, pelo menos, de uma existência assegurada pelo senhor. E se, predominantemente, os senhores eram brancos, não estava excluída a hipótese de negros e mulatos livres virem a ser eles próprios donos de escravos. Mas, se eram suficientemente livres para possuírem escravos, tinham, no entanto, assento limitado na ocupação de cargos públicos; neste caso, a aceitação surgia por consentimento dos outros, o que restringia qualquer iniciativa dos próprios.

Só o poder económico, o prestígio social ou intelectual eram capazes de abrir brechas na barreira social estabelecida; só essas circunstâncias poderiam originar mudanças que o preconceito da cor condicionava. Este distanciamento social, que nem sempre assumiu formas violentas e discriminatórias, funcionou como força ao serviço da manutenção da ordem sobre a qual assentava o poder estabelecido. As vivências, convivências e influências tecem‑se destes e de outros condicionalismos e de estímulos, alguns profundos, que confluem e emergem dos trabalhos e dos dias.

(captítulo retirado do livro Chão de Sombras - Estudos sobre Escravatura, de Maria do Rosário Pimentel, edições Colibri, 2010)

Referências bibliográficas

DUARTE NUNES DE LEÃO, Descrição do Reino de Portugal, 2.ª ed., Lisboa, Oficina de Simão Tadeo Ferreira, 1610, pp. 149 e 163.

DAMIÃO DE GÓIS, Opúsculos Históricos, Porto, Livraria Civilização Editores, 1945, p. 119.

«Carta de Filipe Sassetti de 10 de Outubro de 1578», cit. por GOMES DE BRITO in João Brandão de Buarcos, Tratado da majestade, grandeza e abastança da cidade de Lisboa, Lisboa, Livraria Ferin, 1923, nt. 244, p. 94.

LEITE DE VASCONCELOS, Antroponímia Portuguesa, Lisboa, Imprensa Nacional, 1928, p. 380.

JOSÉ PEREIRA BAIÃO, Portugal Cuidadoso e lastimado com a vida e perda do Senhor rei Don Sebastião, Lisboa, Oficina António de Sousa da Silva, 1737, p. 43.

JOÃO BRANDÃO DE BUARCOS, Tratado da majestade, grandeza e abastança da cidade de Lisboa, org. e nts. de José da Felicidade Alves, Lisboa, Livros Horizonte, 1990, pp. 191 e 207.

Idem, p. 59.

Ordenações do Senhor Rei D. Manuel, Coimbra, Real Imprensa da Universidade, 1797, pp. 48‑49.

JORGE FONSECA, Escravos em Évora no século XVI, Évora, Câmara Municipal de Évora, 1997, p. 69.

ANTÓNIO DE SOUSA SILVA DA COSTA LOBO, História da Sociedade em Portugal no Século XV, Lisboa, Imprensa Nacional, 1903, p. 588.

M. S. DE FARIA, «Dos remédios para a falta de gente» in António Sérgio, Antologia dos economistas portugueses (século XVII), 2.ª ed., Lisboa, Sá da Costa Editora, 1975, p. 128.

Cit. por DIDIER LAHON, O negro no coração do Império, Lisboa, Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural, 1999, p. 82.

JORGE FONSECA, Escravos em Évora…, ob. cit., p. 30.

A. C. DE C. M. SAUNDERS, História social dos Escravos e Libertos em Portugal (1441‑1555), Lisboa, Imprensa Nacional‑Casa da Moeda, 1982, p. 103.

A. H. DE OLIVEIRA MARQUES, «Uma descrição de Portugal em 1578‑80» in Nova História (1), Lisboa, 1984, p. 141.

«Carta de Filipe Sassetti de 10 de Outubro de 1578…», ob. cit., p. 95.

M. GONÇALVES CEREJEIRA, O Renascimento em Portugal, 4.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1974, p. 253.

DUARTE NUNES DE LEÃO, Descrição… ob. cit., p. 149.

GIL VICENTE, Obras Completas, Lisboa, Edições Clássicas Sá da Costa, 1944, p. 358.

JOSÉ PEREIRA BAIÃO, ob. cit., p. 43.

FRANCISCO MANUEL DE MELO, Apólogos Dialogais, vol. I, Lisboa, Sá da Costa Editores, 1959, p. 170.

Arte de Furtar, Lisboa, Livraria Peninsular Editora, 1937, p. 243.

O Portugal de D. João V visto por Três Forasteiros, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1983, p. 273.

J. B. F. CARRÈRE, Voyage en Portugal, Paris, Chez Deterville, 1798, pp. 49‑51.

Das cousas mais notáveis que sucederam neste reino e fora dele desde que veio a Rainha de Portugal D. Maria Sofia Isabel da Baviera desde 1686 até 1696, Códice 309, Biblioteca Nacional, folhas 12v‑15.

João Brandão de Buarcos, ob. cit., p. 85.

O Portugal de D. João V… ob. cit., 1983, p. 61.

EDUARDO FREIRE OLIVEIRA, Elementos do Município de Lisboa, t. X., Lisboa, Tipografia Universal, 1898, p. 331.

JOÃO BRANDÃO DE BUARCOS, ob. cit., pp. 72‑73 e 213.

NICOLAU TOLENTINO DE ALMEIDA, Obras Completas, Lisboa, Editores Castro, Irmão & C., 1861, p. 153.

MARINA TAVARES DIAS, Lisboa Desaparecida, vol. III, Coimbra, Quimera, 1992, pp. 43‑50.

ANTÓNIO BRÁSIO, Os Pretos em Portugal, Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1944, pp. 79‑80.

JOÃO BRANDÃO DE BUARCOS, ob. cit., pp. 72 e 93.

EDUARDO FREIRE DE OLIVEIRA, ob. cit., tomo X, 1898, p. 131.

JOÃO BRANDÃO DE BUARCOS, ob. cit., pp. 78‑79 e 214‑215.

EDUARDO FREIRE DE OLIVEIRA, ob. cit., tomo I, 1931, p. 437.

JOÃO BRANDÃO DE BUARCOS, ob. cit., p. 85.

Horto da literatura de cordel, antologia, fixação do texto, pref. e nts. de Mário Césariny, Lisboa, Assírio e Alvim, 1983, p. 61.

A. TOMÁS PIRES, Cantos Populares Portugueses Recolhidos da Tradição Oral, vol. IV, Elvas, Tipografia Progresso, 1910, p. 531.

DAMIÃO DE GÓIS, Lisboa de quinhentos: descrição de Lisboa, trad. do latim de Raul Machado, Lisboa, Livraria Avelar Machado, 1937, p. 50.

JOÃO BRANDÃO DE BUARCOS, ob. cit., pp. 107 e 203.

JERÓNIMO MÜNZER, Itinerário, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1932, p. 27.

VITORINO MAGALHÃES GODINHO, Os descobrimentos e a economia mundial, 2.ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 1983, p. 201.

JERÓNIMO MÜNZER, ob. cit., p. 55.