Regressar a África ou ficar na metrópole: agência negra e constrangimentos coloniais (1.ª metade do século XX)

Introdução

Tendo em conta que o Estado português nunca procedeu à recolha nos recenseamentos gerais da população de dados étnico-raciais dos habitantes de facto no país (ao contrário da prática censitária nas colónias), não é possível conhecer o número de pessoas negras e mestiças presentes em Portugal desde 1864 (data do primeiro recenseamento) até à atualidade. Na sociedade portuguesa e mesmo entre os investigadores que se dedicam ao estudo da imigração em Portugal, há a convicção de que a diáspora africana no país é recente, ocorrendo após as independências das antigas colónias portuguesas em África, à exceção da cabo-verdiana iniciada no final da década de 1960 (Lopes Filho 2007, Góis 2008, Machado 2009). As obras de José Ramos Tinhorão (1988), Didier Lahon (1999), Jean-Yves Loude (2005) e a abundante produção de Isabel de Castro Henriques sobre a presença secular africana em Portugal, como única autora (2009, 2011, 2019a, 2019b, 2019c) e em colaboração com Pedro Pereira (2013) e João Moreira da Silva (2020), não desfazem aquela ideia.

Em geral, os autores assumem que com a abolição da escravatura no império português (1878), à míngua de novos influxos em Portugal, a presença africana se dissolveu na população endógena, só reemergindo no quadro pós-colonial. Daí que aquelas obras privilegiem o arco cronológico do século XVI ao século XIX. Os estudos que se propõem abarcar o período colonial novecentista, apresentam-nos sobretudo uma história cultural das representações dos africanos na metrópole e os seus legados contemporâneos, e não uma história social das pessoas de ascendência africana que viviam no centro do império (Henriques 2011, 2019a, 2019b, 2019c; Henriques e Pereira 2013). Por seu turno, os trabalhos dedicados às origens do nacionalismo africano, à circulação de ideias e textos anticoloniais e antirracistas ou ao associativismo de estudantes “ultramarinos” e de marítimos africanos na metrópole (Castro e Garcia 1995, Andrade 1997, Castelo 1997, Mateus 1999, Rocha 1998, Zau 2005, Sanches 2013, Garcia 2017, Varela e Pereira, 2020) situam-se no campo da história intelectual ou política, muitas vezes destacando figuras e grupos já com alguma visibilidade. Mesmo quando focam o domínio das sociabilidades, não deixam de se reportar a elites.

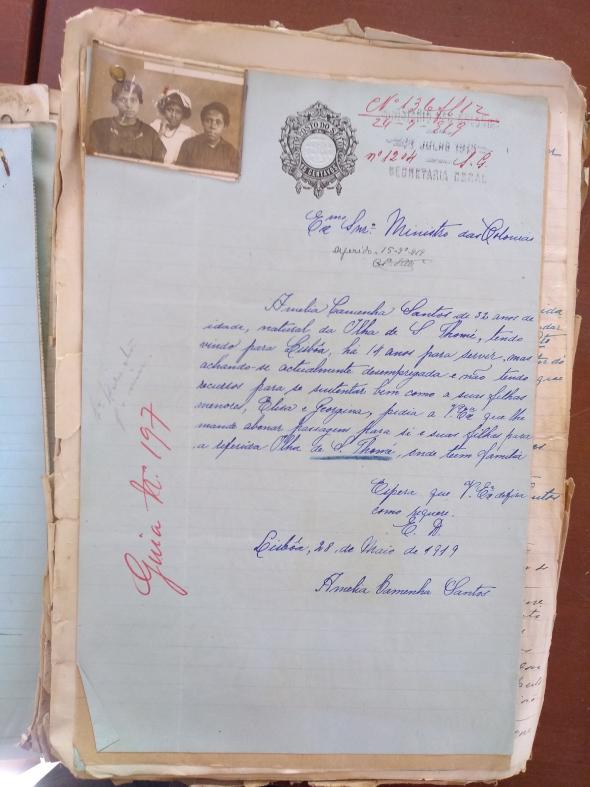

Requerimento de Amélia Santos, 1919. Fundo Ministério do Ultramar, Direcção Geral de Administração Política e Civil, 'Processos de colonos e repatriados', nv 2335.

Requerimento de Amélia Santos, 1919. Fundo Ministério do Ultramar, Direcção Geral de Administração Política e Civil, 'Processos de colonos e repatriados', nv 2335.

Como colmatar aquela lacuna historiográfica? Desde logo, com que arquivos? Não havendo um levantamento das fontes relevantes para a história da presença negra em Portugal – tarefa que urge iniciar – partilho aqui o meu encontro fortuito com uma série documental produzida pelo Ministério das Colónias, à guarda do Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa, Portugal), que ilumina aquela presença, paradoxalmente invisível.

Quando preparava a minha tese de doutoramento sobre a migração de portugueses para Angola e Moçambique (c. 1920-1974), consultei no Arquivo Histórico Ultramarino uma série designada “processos de colonos e repatriados”. Estes processos eram instruídos, organizados e arrumados conjuntamente, em função das passagens que as companhias de navegação que faziam a ligação marítima entre Lisboa e os territórios africanos disponibilizavam em cada viagem ao Ministério das Colónias para colonos e repatriados (vapor/navio x com partida na data y). Dada a temática da minha pesquisa concentrei-me nos processos dos potenciais colonos, portugueses que requeriam passagem gratuita para se fixarem em África, alegando falta de meios para pagar a viagem. Os processos incluíam um requerimento, fotografias de identificação do requerente, certidão de nascimento, atestado de pobreza, certificado do registo criminal e policial (e ocasionalmente outros documentos). Inicialmente, pensei que os “processos de repatriados” diziam respeito a colonos portugueses que pretendiam regressar à metrópole. Para minha surpresa, não demorei muito tempo a deparar-me com fotografias de pessoas negras e mestiças apensas aos “processos de repatriados”. Uma leitura mais atenta permitiu-me perceber que estes se reportavam a indivíduos nascidos nas colónias a residir na metrópole e que pediam para regressar à terra da sua naturalidade.

Pretendo argumentar que, embora desencadeados por requerimentos apresentados por naturais das colónias que se encontravam na metrópole (ou outra pessoa ou instituição em seu nome) com vista à obtenção de passagem gratuita para África, os “processos de repatriados” permitem-nos “conhecer” africanas e africanos comuns que residiam em Portugal na primeira metade do século XX. Esta documentação deixa entrever aspetos demográficos, sociais, económicos e culturais que se prendem com a situação colonial, mas também remetem para o contexto nacional e internacional. Como se percebe, não estamos perante uma ausência no arquivo, mas de uma presença que ainda não mereceu a devida atenção. Desde logo a não existência de uma descrição do âmbito e conteúdo da série documental fornecida pelo Arquivo Histórico Ultramarino compromete a sua apreensão.

Este trabalho está ainda numa fase inicial, mas posso desde já afirmar que entre as pessoas africanas residentes em Portugal se encontravam naturais de todas as colónias, homens e mulheres, solteiros e casados, sem e com filhos, adultos, jovens e crianças, criadas e criados de servir, mulheres a dias, motoristas, marítimos, operários, estudantes de diferentes graus de ensino, desempregados, “indigentes”, “alienados”, indivíduos que chegaram ilegalmente escondidos em navios, repatriados do Brasil, de Espanha, dos EUA, de França, da Holanda, da Inglaterra, etc. A partir de uma amostragem aleatória de “processos de repatriados” pude identificar diferentes situações para a entrada de africanos na metrópole, na primeira metade do século XX: contratados nas colónias por portugueses, como serviçais domésticos (menores incluídos);[1] menores trazidos pelo pai português branco ou enviados por este para casa de familiares paternos; estudantes que vinham frequentar estabelecimentos de ensino; migrantes oriundos de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe (colónias onde não se aplicava o estatuto de indígena); clandestinos (alguns menores); repatriados de países estrangeiros.

Ao contrário do que acontece nos estudos dedicados à emergência do nacionalismo africano e das solidariedades anticoloniais, a generalidade dos requerentes de repatriamento não alcançou qualquer posição de prestígio ou visibilidade na sociedade do seu tempo nem a posterior. Além de nos permitir inscrever a presença africana subalterna na história e na geografia do Portugal continental da primeira metade de Novecentos, esta documentação complexifica o panorama de mobilidade espacial no seio do império português, e suscita uma reflexão sobre a condição de “indígena”, a interseção entre “raça” e “classe” (a que, em muitos casos, se junta “género”), a violência da separação de crianças mestiças das mães negras, e a agência negra na metrópole. Neste pequeno texto persigo esta última linha de inquirição, procurando motivações e estratégias individuais seja para regressar a África, seja para permanecer na Europa. São fragmentos de histórias de vida e não descrições densas, pois os processos deixam muitas perguntas em aberto e há um imenso trabalho a fazer para localizar fontes arquivísticas complementares (nos arquivos das ex-colónias e nos arquivos dos governos civis, câmaras municipais, polícias, estabelecimentos de ensino, etc. em Portugal) e, eventualmente, (pós-)memórias.

Querer partir

Madalena nasceu em Bolama, à época capital da “Guiné Portuguesa”, em 1911. Provavelmente não teria mais de 10 anos quando foi trazida para Lisboa por Hermínia Adelaide Monteiro, mediante um termo de responsabilidade deixado na Curadoria dos Serviçais e Colonos Indígenas. Em outubro de 1923, na sequência da morte da patroa, o encarregado do Governo da Província da Guiné solicita ao ministro das Colónias a repatriação da menor pelo primeiro transporte. Informa que a Madalena se encontrava “em poder de Alberto Pereira, morador na rua de S. Paulo n.º 1 Leitaria, Lisboa.”[2] A repatriação não se efetiva, ao que tudo indica por dificuldades em localizar a menina. Em junho de 1925, o governador da Guiné volta a contactar o ministro das Colónias informando que consta naquele governo que Madalena, então com “13 para 14 anos de idade, vive obrigatoriamente, em casa de um engenheiro de nome Freitas, morador na Avenida Wilson, cujo número se ignora, pois estes pormenores são colhidos por recados que a referida menor envia para esta província, pedindo para que se provoque a sua repatriação, que como V. Exa. vê vem sendo instada desde 1923.”[3]

É graças às informações orais que Madalena consegue transmitir a alguém que as faz chegar à Guiné, que o Ministério das Colónias apura que a mesma “se encontra, como serviçal, em casa de Luís Américo de Freitas, morador na Avenida Presidente Wilson, n.º 146, 2.º Esq., entregue pela Assistência Pública.” Enquanto aguarda pelo embarque, marcado para 25 de Março, Madalena é recolhida no Refúgio e Casa de Trabalho, em Belém.[4] No dia da partida, Mário Alves, contínuo da Direção Geral das Colónias do Ocidente foi buscá-la para a conduzir ao vapor “Amboim”. Madalena tinha vários volumes de bagagem (o que levaria nas malas?). Madalena chega à Guiné a 5 de abril e apresenta-se na Curadoria, em Bolama, no dia 30. Mais tarde, a Direção Geral das Colónias do Ocidente solicita ao delegado do governo junto da Provedoria Central da Assistência que “se digne ordenar a entrega, a este Ministério, da quantia de oitocentos e trinta escudos e vinte centavos (830$20) provenientes do depósito que a menor Madalena, atualmente na Guiné, possuía, afim de lhe ser entregue, em Bolama, por intermédio da Curadoria Geral dos Serviçais e Colonos Indígenas, depois de deduzida a importância de 53$95, das despesas feitas com a aludida menor e transporte de vários volumes de bagagem, a ela pertencente, quando embarcou, para aquela província, a bordo do “Amboim”.[5] A quantia de 776$25 pertencia a Madalena e destinava-se a ser-lhe entregue na Guiné, “por constituir remuneração do seu trabalho na casa de Luiz Americo de Freitas.”[6]

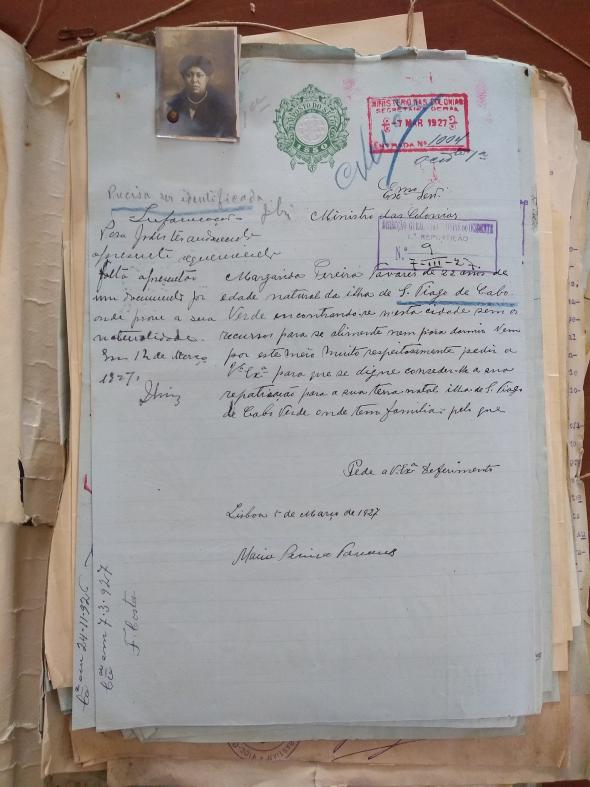

Requerimento de Margarida Pereira Tavares, 1927. Fundo Ministério do Ultramar, Direcção Geral de Administração Política e Civil, 'Processos de colonos e repatriados', nv 266.

Requerimento de Margarida Pereira Tavares, 1927. Fundo Ministério do Ultramar, Direcção Geral de Administração Política e Civil, 'Processos de colonos e repatriados', nv 266.

Há indícios nas entrelinhas do processo de que a intervenção da Curadoria Geral dos Serviçais e Colonos Indígenas, através do governo da Guiné junto do Ministério das Colónias, não seria suficiente para Madalena ser repatriada e ressarcida do pagamento que lhe era devido. Parece-me que a determinação e o engenho da criança não deverão ser menosprezados. Características bem evidentes no caso da cabo-verdiana Jesuina Ferreira.

Em 1927, Jesuina, então com 19 anos, era criada de servir numa casa em Santarém. Às escondidas da patroa, dita a uma pessoa da sua confiança uma carta dirigida aos pais, que vivem na Praia com os irmãos. Apesar de não sabe ler nem escrever, Jesuina tem noção dos seus direitos e não desiste de lutar por eles. Quer deixar a casa dos patrões, onde é maltratada e onde está contra sua vontade. Sabe que não é escrava, não aceita ser alvo de discriminação racial e dispensa qualquer tutela que não seja a dos seus progenitores, mas não tem dinheiro para regressar a Cabo Verde, nem sequer para se vestir. Depois de receber a carta da filha, José Ferreira, cantoneiro das Obras Públicas, solicita a intervenção do governo de Cabo Verde para a repatriação da menor (na época a maioridade atingia-se aos 21 anos), fazendo prova de falta de meios para lhe custear a viagem. Na ocasião, esclarece que Jesuina “seguira em Setembro de 1920 para a Guiné Portuguesa, em companhia de Abel Lopes Agostinho, ex-tropa e compositor tipográfico e mais tarde para Portugal, tendo ficado na casa da referida Maria Ferreira, ao que se diz, irmã do mesmo Agostinho, quando este partiu para o Brasil onde faleceu.”

O governador de Cabo Verde oficia ao governador civil do distrito de Santarém, por intermédio do Ministério das Colónias, dando conta do caso e pedindo a sua colaboração para que Jesuina retorne à terra da sua natalidade, “tomando-se as necessárias precauções para que se não efectuem as represálias de que a dita menor receia, como se diz na carta de que se envia cópia.”[7] É essa carta que a seguir se reproduz.

“Santarém 30 de Agosto de 1926

Meus queridos paes

Estimo que esta minha carta os vá encontrar de boa saude, bem assim os manos, eu fico bem felizmente, escrevo esta que pedi para me escreverem, mas não é minha senhora que escreve, pois a sua ultima carta deixou-me apreensiva com o que me manda dizer minha senhora já escreveu, mas não seu o que lhe mandou dizer, poise la só escreve o que lhe convem, e por isso como eu não sei ler nem escrever, pode mandar o que quiser, que eu não sei de nada, eu quero dizer a meus paes que eu não quero estar nesta casa, pois os meus pais devem saber que os meus patrões que vieram d’hai morreram ambos, e eu estou em casa duma irmã desse meu patrão, já são por trez vezes que eu quero-me ir embora e tiram-me o fato, dizem que teem um papel assinado em como eu tenho que estar, e metem-me medo com a policia, e eu tenho quasi a certeza que tudo isto é mentira o que querem é que eu esteja contra a minha vontade, eu queria que meus paes lhes escrevessem para me deixarem sair, que eu tenho boas casas tambem, para onde queira ir, mas eu não quero que minha senhora saiba que eu lhe escrevo esta carta, pois se ela chega a saber bate-me, já quando o senhor Carlos cá vem nunca fico sosinha com ele, pois não quer que eu lhe diga nada para meus paes não saberem que eu estou de má vontade, agora eu queria aprender a ler que eu tenho quem me ensine, e ela não quer com medo que eu aprenda para lhes escrever e mandar-lhe dizer o que eu quero poise u tenho a certeza que ela não lhe manda dizer que não quero aqui estar, o que peso aos meus queridos paes é que não lhe mandem dizer que eu lhe escrevi esta carta, pois lhes torno a dizer que não quero aqui estar, os paes quando escreverem a responder á carta que minha senhora lhes escreveu, peço-lhes perguntem quanto é que eu ganho, e se não estou contente na casa que me deixem ir para outra, pois eu tenho tido muito juizo, e sei bem para onde vou, já que não posso ir para ahi pois não tenho dinheiro para a viagem, nem para me vestir, pois até os fatos melhores que eu tenho são os mais de for a que me dão, peso a meus paes que não me respondam a esta carta pois não quero que a resposta desta carta fosse parar ás mãos de minha senhora, muitas saudades e muitos beijos a meus paes assim como para meus manos e faça-me o que eu lhe peço, desta sua filha que a benção lhe pede.

Já aqui a tempo eu pedi a uma outra pessoa para me escrever outra carta para si, ela escreveu mas foi infiel, pois disse a minha senhora, e ela tirou-me a carta e algum dinheirinho que eu tinha, ela julga por eu ser preta, que sou escrava dela, mas não, não é verdade, dizem que teem um papel assinado em como são meus tutores, eu ainda tenho meus paes vivos e que seja por muitos anos, e por isso tudo aquilo é mentira olhe resolve em me responder a esta carta para eu ter suas noticias mais certas a direcção é o meu nome como o meu pae sabe é (Em casa da senhora Maria Ferreira, Calçada da Atamarma nº 21 Santarem) A pessoa que escreve esta carta é uma mulher que gosta de mim e toma interesse por mim.

(ass) Jesuina Ferreira.”[8]

Do processo consta também um auto de declarações prestadas por Jesuina Ferreira no comissariado da polícia de Santarém, a 20 de junho de 1927.[9] Segundo os serviços do Ministério das Colónias, as averiguações policiais permitiram confirmar que eram verdadeiras as alegações de Jesuina. Esta é, então, retirada da casa dos patrões e enviada pelo governador civil de Santarém para a Albergaria de Lisboa, em Carnide, onde fica a aguardar o embarque para Cabo Verde como repatriada.[10] A espera foi dolorosa, como se percebe pelo ofício do diretor da Albergaria para o ministro das Colónias:

“Tendo sido internada nesta Instituição, (…) a menór de côr Jesuina Ferreira (…), até que a sua repatriação fosse promovida, nós vimos solicitar de V. Exª se digne determinar que a referida menor possa, no mais curto espaço de tempo, ser remetida para a terra da sua naturalidade, mercê do estado de espírito em que se encontra, causado pela ancia com que assim o deseja.”[11]

Embora autorizada a seguir viagem para a sua terra por despacho do ministro das Colónias de 8 de Julho, Jesuina ainda teve de (des)esperar mais uns meses: só teria passagem no vapor “África” que partia a 15 outubro de 1927.

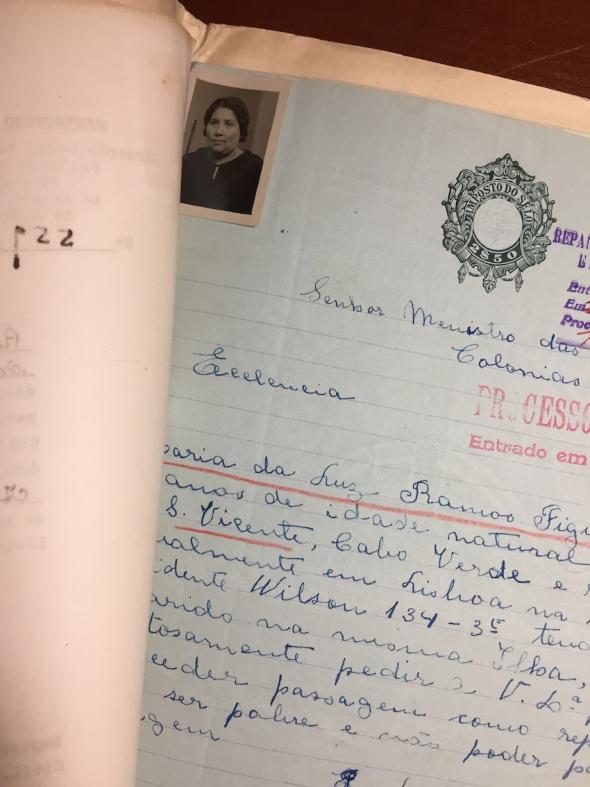

Requerimento de Maria da Luz Ramos Figueira, 1938. Fundo Ministério do Ultramar, Direcção Geral de Administração Política e Civil, 'Processos de colonos e repatriados', nv 14.

Requerimento de Maria da Luz Ramos Figueira, 1938. Fundo Ministério do Ultramar, Direcção Geral de Administração Política e Civil, 'Processos de colonos e repatriados', nv 14.

Querer ficar

João Damasceno José Pongo, nascido em 1914, em Malembo (Cabinda, Angola), filho de João Manuel Sumbe e de Maria Josefina, naturais do Malembo, chegou a Portugal em finais de abril de 1934 acompanhando o seu patrão, o médico militar Manuel da Motta Pessoa Amorim Cardoso (Lisboa, 1883-1943), ao serviço do qual se encontrava desde 25 de agosto de 1931. Em finais de Janeiro de 1938, o patrão solicita a captura e repatriação compelida de João Pongo, que havia deixado o seu serviço por decisão própria, e a restituição de 1.010,00 angolares, importância que havia depositado em Angola para garantia da passagem de regresso do referido serviçal. O comando geral da Polícia de Segurança Pública (PSP) entra em contacto com o secretário geral do Ministério das Colónias perguntando se deverá dar cumprimento ao mandado de captura, conforme lhe fora solicitado por Motta Cardoso, ou se o João Pongo pode recusar regressar à sua terra por ser maior e a Junta Administrativa de Beneficência da Freguesia de S. Mamede “o tomar à sua inteira responsabilidade”.[12] Após deixar a casa do patrão, por sua livre e espontânea vontade, João Pongo decidiu renunciar ao direito a ser repatriado, contando com o auxílio daquela instituição particular de beneficência para arranjar nova colocação em Lisboa.[13]

Nos serviços do Ministério das Colónias, o caso é analisado e objeto de uma informação detalhada pelo funcionário Luís Coutinho. Atendendo ao disposto no código de trabalho indígena (n.º 14 do artigo 114.º, do decreto n.º 6199, de 6 de dezembro de 1928), que prevê a obrigação de o patrão repatriar o serviçal indígena (mesmo se contratado para serviço doméstico) no fim do contrato e a obrigação deste regressar à terra onde foi contratado, põe-se “a possibilidade legal de o compelir ao regresso”.[14] Porém, por outro lado, o estatuto dos indígenas garante-lhe a liberdade de se contratar e mudar de patrão, donde “não se poderá compelir o indígena ao embarque, prendendo-o, desde que o novo patrão (…) assuma a responsabilidade do seu repatriamento”. Acresce que “o serviçal sabe escrever e por isso não deverá talvez qualificar-se como indígena, (…) e nestas condições parece também que já não deve ser abrangido por qualquer disposição daquele Código, que a título de tutela, restrinja a liberdade do indígena”. O autor da informação conclui que “[Pongo] não deve ser compelido a regressar a Angola, de onde veio, e tão-pouco, para tal fim, ser preso”.

Fernando Cabral, chefe de Repartição de Negócios Políticos e Administração Civil, considera que o novo patrão deve assumir o ónus de um eventual repatriamento, mas também é de parecer que Pongo já não deve ser considerado “indígena”, mas sim “assimilado”, “pelo convívio com europeus, pela já não curta estadia na metrópole e por já não ser analfabeto”.[15] Este entendimento aponta para a hipótese de a vinda para a metrópole poder funcionar como uma forma de superação da condição de “indígena”.

O Ministério responde à PSP que se o novo patrão pagar o depósito ao antigo patrão, Pongo não é obrigado a regressar a Angola, mas se o novo patrão não quiser fazê-lo e Pongo não continuar a servir Motta Cardoso, terá de ser repatriado à custa deste, “se a rescisão resultar de culpa do patrão; ou à custa do estado se a culpa for do serviçal – o que se apurará se for caso disso”.[16]

O caso viria a ter desfecho a contento das partes. O novo patrão de João Pongo, Luiz de Sousa Lara, dono da Companhia Angolana de Açúcar, e que aparece identificado no processo como cônsul da Turquia em Lisboa, indemnizou Motta Cardoso do depósito dos 1.010,00 angolares, e este endossou-lhe o documento comprovativo do depósito para garantia do pagamento da passagem de regresso.[17]

Sem escolha?

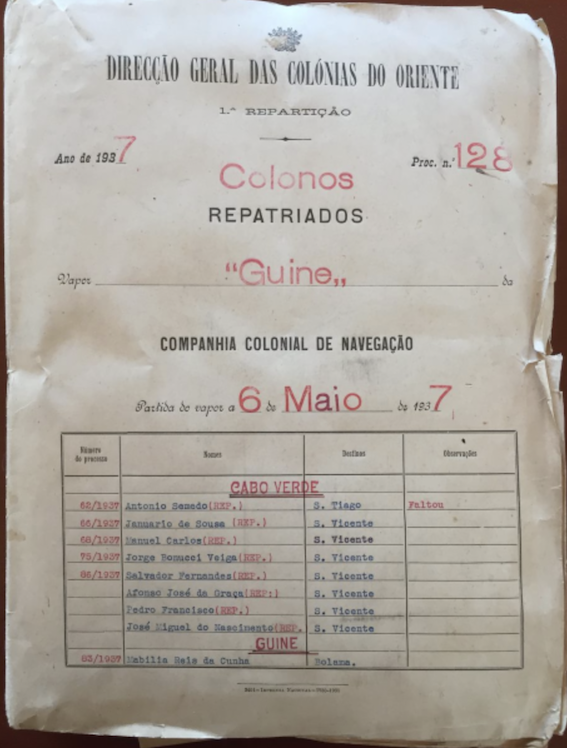

Fotografia apensa ao processo de João Santinho, 1940. Fundo Ministério do Ultramar, Direcção Geral de Administração Política e Civil, 'Processos de colonos e repatriados', nv 4.Nos casos em que os processos de repatriação são desencadeados por autoridades civis ou policiais e não por um requerimento do próprio interessado é mais difícil descortinar a agência individual dos repatriados. Aí se enquadram muitos processos envolvendo marítimos, na sua maioria cabo-verdianos, abandonados em portos estrangeiros pelos armadores dos navios em que viajavam/trabalhavam e repatriados, numa primeira etapa, para Lisboa por consulados de Portugal noutros países europeus e da América. Atendendo a pedidos de organismos oficiais, nomeadamente do governo civil de Lisboa ou da PSP, o Ministério das Colónias promove o seu regresso à terra da sua naturalidade. De qualquer forma, há indícios que revelam que nem sempre as autoridades conseguiam impor a sua vontade. Em vários processos se encontram guias com o carimbo “Faltou ao embarque”.

Fotografia apensa ao processo de João Santinho, 1940. Fundo Ministério do Ultramar, Direcção Geral de Administração Política e Civil, 'Processos de colonos e repatriados', nv 4.Nos casos em que os processos de repatriação são desencadeados por autoridades civis ou policiais e não por um requerimento do próprio interessado é mais difícil descortinar a agência individual dos repatriados. Aí se enquadram muitos processos envolvendo marítimos, na sua maioria cabo-verdianos, abandonados em portos estrangeiros pelos armadores dos navios em que viajavam/trabalhavam e repatriados, numa primeira etapa, para Lisboa por consulados de Portugal noutros países europeus e da América. Atendendo a pedidos de organismos oficiais, nomeadamente do governo civil de Lisboa ou da PSP, o Ministério das Colónias promove o seu regresso à terra da sua naturalidade. De qualquer forma, há indícios que revelam que nem sempre as autoridades conseguiam impor a sua vontade. Em vários processos se encontram guias com o carimbo “Faltou ao embarque”.

O caso de João Afonso Domingues Santinho é particularmente interessante, levantando imensas questões, nem todas com resposta. Comecei por encontrar o processo da sua repatriação para Moçambique, autorizada por despacho de 20 de fevereiro de 1940 e concretizada pelo embarque a 23 de março de 1940 no vapor “Niassa”. Uma fotografia de identificação de João consta no processo, espoletado por um ofício do comandante da PSP de Lisboa para o chefe de gabinete do ministro das Colónias, datado de 26 de janeiro de 1940, pelo qual se informa que “por exercer a mendicidade foi preso e encontra-se detido nos calabouços deste Comando”.[18] A polícia solicita que lhe seja concedida “passagem para a terra da sua naturalidade, a fim de se evitar o espectáculo que o mesmo oferece nas ruas da Baixa”. É também neste ofício que se apresentam dados biográficos mínimos de João Santinho e a razão para se encontrar em Lisboa em condições tão precárias. O rapaz, de 20 anos de idade, filho de António Afonso Rodrigues Santinho e de Joana Lopes Gomes, natural de Lourenço Marques, teria sido trazido para a metrópole pelo “Dr. Mariano Godinho”, como criado de servir. Após o suicídio do patrão, João ficou abandonado, tendo depois trabalhado em diversas fábricas. Um acidente de trabalho resultou na amputação do dedo mínimo e das falangetas dos dedos indicador, médio e anelar da mão direita. Desde então, João deixou de trabalhar, dedicando-se à mendicância.

Procurei averiguar mais informações sobre o patrão de Santinho e, embora sem certeza, considero que pode ter sido um advogado de origem indiana, membro da direção do Club Desportivo Goano, na Beira, Moçambique (Anuário de Lourenço Marques 1939, 755).

Qual não é o meu espanto quando umas caixas mais à frente, volto a encontrar Santinho em Lisboa. Havia sido novamente preso pela PSP por exercer a mendicidade.[19] As informações que constavam no novo processo punham em dúvida toda a história anterior: teria mesmo sido trazido para Lisboa por Mariano Godinho? Era mesmo originário de Lourenço Marques? Mesmo a sua idade e o nome dos pais já não a pareciam elementos seguros. A 15 de maio de 1943, “declarou ter estado apenas três anos em Lourenço Marques, mas como não compreendia a linguagem dos outros indivíduos da sua cor visto ser natural de Cabo Verde e não de Moçambique, era frequentemente detido por desordem, sendo por fim reenviado para a Metrópole, onde se encontra há quatro meses”.[20]

A informação aposta no ofício da PSP sugere que não se tome qualquer resolução sobre o caso, sem se perguntar à polícia se dispõe de elementos que certifiquem a naturalidade de Santinho, “visto que amanhã pode aparecer em Lisboa a dizer que é doutra colónia”.[21] Porém, a polícia não dispunha de qualquer documento de identificação de Santinho. O Ministério tentou então averiguar se Santinho era efetivamente cabo-verdiano junto do governo de Cabo Verde, obtendo resposta negativa.

Repatriados vapor 'Guiné', 6 de maio de 1937. Fundo Ministério do Ultramar, Direcção Geral de Administração Política e Civil, 'Processos de colonos e repatriados',nv 20.

Repatriados vapor 'Guiné', 6 de maio de 1937. Fundo Ministério do Ultramar, Direcção Geral de Administração Política e Civil, 'Processos de colonos e repatriados',nv 20.

Não sei ainda se nos processos de repatriados ou noutras fontes encontrarei mais informação sobre este caso. Até aqui, é notório que a PSP de Lisboa, depois o governo de Moçambique e novamente a polícia procuraram desenvencilhar-se de Santinho. Porque terá declarado primeiro ser de Lourenço Marques e depois de Cabo Verde? A que se deveram as dificuldades de comunicação em Moçambique? Aos anos que passou em Lisboa? Quereria, como sugere com alguma ironia o funcionário do Ministério das Colónias, conhecer outros territórios do império português? Ou, se pudesse escolher, optava por ficar em Portugal?

Os fragmentos de histórias de vida que emergem dos “processos de repatriados” revelam que muitos africanos – quantos não conseguimos apurar – viveram, trabalharam, constituíram família na metrópole imperial, mesmo se outros tantos regressaram a África.

Imagens cedidas por Portugal, Arquivo Histórico Ultramarino.

Fontes de arquivo

Arquivo Histórico Ultramarino, Ministério das Colónias, Direcção-Geral de Administração Política e Civil, Repartição de Negócios Políticos e Administração Civil, Processos de colonos e repatriados.

Referências

Andrade, Mário Pinto de (1997), Origens do nacionalismo africano: continuidade e ruptura nos movimentos unitários emergentes da luta contra a dominação colonial portuguesa 1911-1961. Lisboa: Dom Quixote.

Castro, José and Garcia, José Luís (1995), “‘A Batalha’ e a questão colonial.” Ler História, 27-28: 125-146.

Castelo, Cláudia (1997), “Casa dos Estudantes do Império: uma síntese histórica (1944-1965)”. In Mensagem: Número especial, editado por Aida Freudenthal et. al. Lisboa: ACEI.

Garcia, José Luís (2017), “The first stirrings of anti-colonial discourse in the Portuguese press.” In Media and the Portuguese Empire, editado por José Luís Garcia, Chandrika Kaul, Filipa Subtil, e Alexandra Santos, 125-143. Cham: Palgrave Macmillan.

Góis, Pedro, org. (2008), Comunidade(s) cabo-verdiana(s): as múltiplas faces da imigração cabo-verdiana. Lisboa: ACIDI.

Henriques, Isabel Castro (2009), A herança africana em Portugal. Lisboa: Clube do Coleccionador dos Correios.

Henriques, Isabel de Castro (2011), Os Africanos em Portugal: história e memória, séc. XV-XXI. Lisboa: Comité Português Projecto UNESCO Rota dos Escravos.

Henriques, Isabel de Castro (2019a), A presença africana em Portugal, uma história secular: preconceito, integração, reconhecimento (séculos XV-XX). Lisboa: Alto Comissariado para as Migrações.

Henriques, Isabel de Castro (2019b), Mulheres africanas: o discurso das imagens (sécs. XV-XX). Lisboa: Alto Comissariado para as Migrações.

Henriques, Isabel de Castro (2019c), Roteiro histórico de uma Lisboa africana, séculos XV-XXI. Lisboa: Alto Comissariado para as Migrações.

Henriques, Isabel Castro, e Silva, João Moreira da (2020), Os “pretos do Sado”: História e memória de uma comunidade alentejana de origem Africana (Séculos XV-XX). Lisboa: Edições Colibri.

Henriques, Isabel Castro, e Leite, Pedro Pereira (2013), Lisboa, cidade africana: percursos e lugares de memória da presença africana, séculos XV-XXI. Lisboa/Ilha de Moçambique: Marca d’Água - Publicações e Projetos.

Lahon, Didier (1999), O negro no coração do império. Uma memória a resgatar: séculos XV a XIX. Lisboa: Ministério da Educação.

Lopes Filho, João (2007), Imigrantes em terra de emigrantes. CV: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro.

Loude, Jean-Yves (2005 [ed. original francesa 2003]), Lisboa, na cidade negra. Lisboa: Dom Quixote.

Machado, Fernando Luís (2009), “Quarenta anos de imigração africana: Um balanço.” Ler História, 56: 135-165.

Monteiro, Vladimir Nobre (1995), Portugal crioulo. Lisboa: Instituto da Cultura e da Língua.

Rocha, Edmundo (1998), O Clube Marítimo Africano: a sua contribuição para a luta pela independência nacional dos países sob domínio colonial português, 1955-1961. Lisboa: Biblioteca Museu República e Resistência.

Sanches, Manuela Ribeiro (2013), “Lisboa, capital do império. Trânsitos, afiliações, transnacionalismos.” In Cidades e império dinâmicas coloniais e reconfigurações pós-coloniais, editado por Elsa Peralta e Nuno Domingos, 279-318. Lisboa: Edições 70.

Tinhorão, José Ramos (1988), Os negros em Portugal: uma presença silenciosa. 1.ª edição. Lisboa: Caminho.

Varela, Pedro, e Pereira, José (2019), “As origens do movimento negro e da luta antirracista em Portugal no século XX: a geração de 1911-1933.” Buala, 8 de janeiro. Disponível em: https://www.buala.org/pt/mukanda/as-origens-do-movimento-negro-e-da-luta-antirracista-em-portugal-no-seculo-xx-a-geracao-de-1

Varela, Pedro, e José Pereira (2020), “As origens do movimento negro em Portugal (1911-1933): uma geração pan-africanista e antirracista.” Revista de História, 179: 1-36.

Zau, Filipe (2005), Marítimos africanos e um clube com história. Lisboa: Universitária Editora.

–––––

[1] Nem sempre os contratos são formalizados ou garantida na origem a passagem de regresso.

[2] Ofício do vice-presidente do Conselho Legislativo, encarregado do Governo para o ministro das colónias (em papel timbrado do Gabinete do Curador dos Serviçais e Colonos Indígenas do Governo da Província da Guiné), Bolama, 12 de outubro de 1923. Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, Portugal (daqui em diante, AHU), Fundo do Ministério do Ultramar, “Processos de colonos e repatriados”. AHU, nv 452, 1.

[3] Ofício do governador da Guiné para o ministro das Colónias, 12 de junho de 1925. AHU, nv 452, 1.

[4] Ofício do chefe de serviço de colocação de menores da Provedoria Central da Assistência de Lisboa para o diretor geral das Colónias do Ocidente, Lisboa, 19 de março de 1926. AHU, nv 452, 1.

[5] Ofício da Direção Geral das Colónias do Ocidente para o Delegado do Governo junto da Provedoria Central de Assistência Pública, Lisboa, 25 de junho de 1926. AHU, nv 452, 1.

[6] Ofício do encarregado do governo da Guiné para o ministro das Colónias, Bolama, 30 de abril de 1926. AHU, nv 452, 1.

[7] Ofício n.º 260 do governador da Província de Cabo Verde na cidade do Mindelo, 17 de maio de 1927, para o senhor governador civil de Santarém. AHU, nv. 452.

[8] Transcrição integral respeitando a grafia original, a partir de uma cópia da carta feita na Direção dos Serviços de Administração Civil do Governo de Cabo Verde, Praia, 16 de Maio de 1927, que se encontra no processo de Jesuina Ferreira, AHU, nv. 452.

[9] No auto consta que o patrão, António Dias Ferreira, casado, industrial, reside na Rua 31 de Janeiro, em Santarém. Quem, afinal, residia na Calçada da Atamarma n.º 21? Os patrões viviam separados? Ou seria a morada da benfeitora de Jesuina?

[10] Informação n.º 5 da 2.ª Secção da Repartição de Cabo Verde e Guiné, da Direção Geral das Colónias do Ocidente, 24 de Junho de 1927. AHU, nv. 452.

[11] Ofício do diretor da Albergaria de Lisboa para o ministro das Colonias, de 25 de Agosto de 1927. AHU, nv 452.

[12] Ofício do Comando Geral da Política de Segurança Pública para o secretário geral do Ministério das Colónias, 26 de janeiro de 1938. AHU, MU, nv 3.

[13] Declaração de João Damasceno Pongo, Lisboa, 20 de janeiro de 1938, e declaração emitida pela Junta Administrativa de Beneficência da Freguesia de São Mamede para o Sr. dr. Manuel da Motta Cardoso, 20 de janeiro de 1938. AHU, nv 3.

[14] Informação n.º 17, da 2.ª secção da Repartição dos Negócios Políticos e de Administração Civil, da Direção Geral de Administração Política e Civil do Ministério das Colónias, de 9 de fevereiro de 1938, assinada por Luís Coutinho. Todas as citações neste parágrafo são deste documento.

[15] Parecer do chefe da Repartição, F. Cabral, aposto na Informação n.º 17, 24 de fevereiro de 1938.

[16] Cópia de ofício da Direção Geral de Administração Política e Civil para o comandante geral da Polícia de Segurança Pública, 8 de Agosto de 1938. AHU, nv 3.

[17] Ofício da Direção Geral de Administração Política e Civil (assinado pelo diretor interino, Raul Antero Correia) para o governador geral de Angola, 31 de Outubro de 1938. AHU, nv 3.

[18] Ofício AC 113 do comando da PSP de Lisboa para o gabinete do ministro das Colónias, 26 de janeiro de 1940. AHU, nv 4. A repressão da mendicidade e vadiagem aumentou com o Estado Novo. Foram criados albergues distritais onde eram internados os mendigos e vadios. Em Lisboa, a PSP criou o chamado Albergue da Mitra na década de 1930 (Bastos, 1997).

[19] Ofício AC 495 do 2.º comandante da PSP de Lisboa para o chefe de gabinete do Ministério das Colónias, 21 de maio de 1943. AHU, nv 13,1.

[20] Documento citado na nota anterior.

[21] Informação de 7 de junho de 1943, com parecer favorável do chefe da repartição, de 11 de junho de 1943.