Logo depois da vírgula de Mattia Denisse

Onde é que se encontra a literatura? Se atendermos a essa palavra num sentido mágico, etimologicamente, ou seja, a de ter uma qualquer capacidade para fazer alguma coisa, a de encerrar em si mesma um poder transformativo (mas sem a querer reduzir a “funções”), onde a encontrar? Em qualquer texto escrito que respeite as leis genéricas e expectáveis de uma circulação cultural (necessária e obrigatoriamente entrosadas nas de um circuito igualmente económico, político, mediático)? Ou de uma forma mais elitista, conservadora, mas a nosso ver necessária, reservada a certas configurações das suas matérias próprias? O problema está desde logo em que a palavra em si pode ganhar qualificações dissemelhantes em cada um dos seus usos. Não estaremos à procura do seu sentido demótico, de “produção literária”, bem material que circula numa economia simbólica, mas antes de um sentido poiético, inaugural. Não se verificarão por vezes desvios suficientes e estranhos - preenchendo os requisitos da rara originalidade: i.e., que de facto encerra em si mesmo a origem a algo que não estava ali antes - que a façam brotar e medrar onde a não esperávamos? Verificamos neste livro uma torção significativa no que diz respeito à literatura imaginativa (que nada tem a ver com “fantasia”), e um caminho solitário e soberano, como deve pertencer ao reino artístico (malgré os próprios desejos do autor).

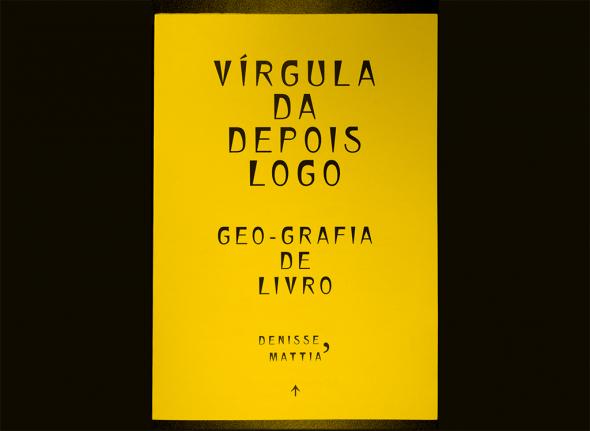

É possível que chamar-lhe “acto de literatura” possa ser uma redução de alguns dos seus contornos, mas Logo depois da vírgula, livro de Mattia Denisse, é um acto dessa espécie, se é que se pode chamar de “espécie” a algo que se apresenta de único, irrepetível, pois mais primos que tenha na hierarquia classificatória superior (genus, familia, ordo, classis, etc.). “Livro de artista” seria uma hipótese, mas esse termo está carregado de toda uma série de determinações, mas que se revertem, no seu conjunto, numa obrigatoriedade de coesão dos seus elementos heteróclitos (desenhos, fotografias, materialidade objectual, legendas ou textos maiores) e, consequentemente, um qualquer sentido último e unívoco, por mais dissipado, indeterminado, ou aberto que o seja (e não há qualquer contradição de termos, nas artes, de se verificarem determinações de indeterminação: bastará olhar o modo como o título se apresenta na capa flava, e o próprio objecto recorda livros velhos, foradas estratégias de glamour contemporâneo). “Livro escrito por um artista” seria ainda uma outra fórmula, mas que tem a ver este objecto de Denisse com os objectos teóricos, as reflexões filosóficas ancoradas, o diário de bordo, os cadernos de esquisso, de planificação, ou os repositórios de memórias que se verificam nessa categoria múltipla? Eis uma outra, última, hipótese: “Livro escrito por um artista que não substitui a sua obra artística propriamente dita mas ainda assim é uma extensão e/ou complicação desses mesmos gestos”. Assim pelo menos afunilaremos drasticamente os seus familiares (talvez o livro de Eduardo Batarda sem título editado pela Galeria 111 em 2010, mas com o texto “Bicos”), como o acto crítico o deve fazer, no sentido alquímico de Benjamin, até ao ponto de isolar em quase absolutos a obra em questão: “Nenhuma teoria da divisão das artes tem fundamento”, como escreve Benedetto Croce.

Logo depois da vírgula é, ainda pelo caminho dos descritivos, Literatura de viagens. Esta possibilidade é, ao mesmo tempo, explícita e confrontada. Nos complementos finais do volume, na correspondência com Paulo Miyada, escreve e cita o autor, projectando o projecto futuro que é o livro que temos nas mãos: “O livro será provavelmente uma viagem, mais viagem que as próprias viagens. Quem espera aprender sobre os lugares que visitei ficará, sem dúvida, desiludido. Condamine alerta-nos nestes termos:

“‘Para não iludir a expectativa daqueles que não procuram num relato de viagens mais do que acontecimentos extraordinários e agradáveis retratos de costumes estranhos e de hábitos desconhecidos, devo preveni-los que encontrarão neste pouca coisa com que satisfazerem esses gostos. Não me foi dado tomar a liberdade de poder levar o leitor a passear-se sobre todos os objectos, sem distinção, capazes de premiar a sua curiosidade’ [Charles-Marie de la Condamine, Voyage sur l‘Amazone (1745)]

“Faço meu este alerta e acrescento que se procurares neste livro uma lógica manifesta perderás o teu tempo (ainda que perder tempo não seja uma derrota)” (pg. 157).

A literatura de viagens pode ter surgido por uma curiosidade intelectual e um desejo em dar a ver e conhecer experiências de outros lugares, uma primeira forma de diálogo, mas as transformações sociais e económicas da modernidade capitalista transformaram-na em mais um género de conforto e segurança burguesa, operando sobre a própria viagem toda uma série de expectativas, finalidades e utilidades previstas (“aprender sobre os lugares que se visitam”, “agradáveis retratos”). Viaja-se para se confirmar o que já se sabe, as ideias feitas, os pré-conceitos, viaja-se para se fotografar a si mesmo naquele local para depois regressar e mostrar como “se esteve ali”. Na viagem burguesa, a maior parte das pessoas viaja para se poder munir com todos aqueles traços que lhes servirão de distinção quando regressam: das fotografias aos recuerdos, o “eu estive ali” passa a ser um “eu sou mais”. Associada à própria emergência das classes médias, o acto de viajar é um sinal de classe, isto é, de afirmação e formação de identidade. Muitos escritores de “literatura de viagens” (e há revistas dedicadas a esse acto, números especiais de publicações, colecções próprias) muitas vezes repetem a fórmula “adoro viajar”, ou “não viveria sem viajar”, sem nunca se explorar o privilégio social, económico, de tempo, de educação, que esse acto constitui desde logo face a uma parte esmagadora da população humana, nem ao facto de que as deslocações por vezes são feitas por razões prementes (exílio, fuga, migração). E onde se viaja nessa economia? Pelos corredores de algumas expectativas, igualmente. Viaja-se a Dublin, para depois se escreverem crónicas que citam Joyce, ou a Buenos Aires para depois se falar das lombadas das bibliotecas de Borges ou das milongas, ou então subsume-se simplesmente a viagem a viagens de compras, de lazer, de descanso, ou de trabalho. Claro que a diferença proverbial entre “turista” e “viajante” (é banalíssimo escutar os ocidentais a arrogarem-se de serem “viajantes verdadeiros” em certos circuitos) não passa de um snobismo cultural muita vezes ingénuo e alheio aos seus próprios preconceitos e caminhos regrados. O famoso guia Lonely Planet, cujo nome não só nos parece ridículo como o contrário do que o planeta deveria ser quando se viaja, tem secções dedicadas a caminhos “off the beaten track”: mas se o lemos e seguimos, como é que o caminho não se encontra já pisado? “Já não existe uma partícula deste planeta que não tenha sido pisada pelo pé do homem” (21)

Pode a viagem ganhar algum outro contorno? Etimologicamente, “viagem” deriva de viaticum (“provisões para uma viagem”), que por sua vez se relaciona com via, não só o acto de deslocação, mas o próprio caminho. De uma forma simples, podemos dizer que Logo depois da vírgula dá conta de três viagens feitas pelo artista, a três lugares: a floresta amazónica, no Brasil, a ilha do Fogo, em Cabo Verde, e o deserto do Namibe, provavelmente por Angola. Apresentam-se relatos, escritos num estilo próprio (que abordaremos adiante), acompanhados de outros complementos, mas que não são meros complementos, mas facetas de uma forma literária aparentada ao cristal, com as suas complexas formações e malhas regulares: cada faceta contribui para o significado geral, reflectindo-se umas nas outras e sem que se ganhe a certeza de uma estrutura centralizada, linear, arborescente. É significativo que não se nomeiem os países visitados, mas tão-somente o espaço trilhado, como se se isolassem essas paragens das suas conjunturas políticas: Denisse não procura uma colecção se carimbos no seu passaporte, mas viagens aos pormenores, em busca de paisagens e palavras novas ou pouco familiares na mediania da linguagem reduzida a comunicação (e muitas vezes a literatura de viagens redu-la a isso). Citemos também, como o faz o autor nalguns pontos do seu livro, mas não a seguinte frase, o poeta antilhano Edouard Glissant, de Philosophie de la relation: Poésie en étendue: “O pormenor não é uma referência descritiva, é a um só tempo uma profundidade de poesia e uma expansão imensurável”.

Não se procura cartografar, portanto, nem devolver ao leitor a possibilidade de um caminho desenhado para que se o repita: “Depois da invenção do satélite, nenhum pedaço de terra se pode esconder. Existem, no entanto, falhas, deslizes imprevistos de continentes, costas atrofiadas, descontinuidades, geografias sem lei, acidentes de terreno, derivas de pixels, sucessões de desequilíbrios provisórios que excluem qualquer finalismo…” (127, sublinhados no original).

A forma (literária, artística) de criar essas “geografias sem lei” essas “falhas”, é encontrada pela introdução das tais facetas de cristal: a transcrição, ou transcriação, que respeita os erros ortográficos e disléxicos do francês adolescente do autor num exercício magnífico de tradução (entre idiomas, linguagens, idades, formatos), a partir de um diário de viagem feita aos onze anos, numa travessia imaginária do Atlântico a bordo de uma carrinha estacionada; através da semi- ou da total ficcionalização de algumas das viagens, por vezes criando sombras da própria viagem; provocando passagens entre uma viagem e outra, levando a que o leitor no fim procure entender o que as associa umas às outras; criando textos aparentemente principais - descritivos, narrativos, lineares, claros - mas que lançam metástases contínuas sob a forma de notas de rodapé, de metanotas, de metametanotas, de notas laterais, de citações (labirintos rousselianos); e pela inclusão de várias séries de desenhos a grafite, pormenorizados, cheios de tramas e texturas, não só pela sua matéria figurativa - florestas densas, ramagens intricadas, círculos concêntricos em águas movediças, terrenos acidentados, rochosos ou arenosos, secções do subsolo, espaços interiores que são, a um só tempo, atelier de artista, gabinete de curiosidades e laboratório - mas pelas explorações que faz dos volumes, da luz, dos jogos de proximidade ou afastamento da visão e dos gestos cumpridos pelas personagens.

Forma-se uma dúvida, que logo se esfuma pela falta de importância. São os textos legendas extensas, explicações, justificações processuais, contextualizadoras, dos desenhos que Denisse criou, eventualmente nos próprios locais que visitou, ou sob o signo das observações, experiências ou memórias que ali colheu? Ou são os desenhos ilustrações que ancoram os sentidos moldados pelos textos? Ou trata-se antes de uma reciprocidade que constrói um corpo unido com esses dois elementos, aparentemente diferentes? Foram as viagens desculpas para criar os desenhos, passos necessários, condições sine qua non? Ou foram os desenhos que obrigaram a essas deslocações permanentes, para que se procurasse um sentido que os preenchesse? Haverá aqui a mesma relação de pictura-subscriptio dos emblemas, talvez? Quem lança o mote?

Os desenhos de Mattia Denisse já foram alvo da nossa atenção, quando da exposição As Ilhas Desertas, e a “promessa narrativa” a que aventámos então continua presente naqueles coligidos neste livro, se bem que haja uma maior concentração em cada “núcleo” - assim chamado pela distribuição concentrada no livro. Esses núcleos são três, e poderiam ser apelidados de “Selva”, “Vulcão” e “Deserto”, tentando fazer jus aos espaços visitados nos textos e representados mais ou menos centralmente nos desenhos, se bem que haja igualmente desenhos que se passam no suposto “atelier”, que poderiam ser vistos como representando as sessões de preparação, de lançamento das hipóteses, da planificação dos itinerários e processos de trabalho e recolha e pesquisa, ou actividades quejandas. Essas imagens são quase sempre habitadas pelo que Denisse chama de seu avatar, ou duplo ou dublé, e que responde pelo nome de Honi, o traçador de círculos (ou clareiras, que é o objectivo da visita à Amazónia). Por vezes há o que parece ser um desdobramento dessa mesma personagem, em que a única diferença são os óculos, talvez como forma de sublinhar algum vinco na personalidade dessa personagem, no que ela terá de mais racional e clínica (e que poderá responder pelo nome de “Morfólogo”, que partilha a voz do protagonista). Num caso ou outro, há outros desdobramentos ainda, ora dando a entender uma progressão de uma acção, ora criando linhas de relações hieráticas entre as forças em curso. Há ainda, em alguma cenas, uma figura feminina, mas que surge apenas nos “interiores” - como cabe às musas, às Galateias, aos fantasmas psicanalíticos que Denisse deseja enxotar como moscas, mas que regressam sempre à superfície dos factos - e as mais das vezes oferecendo o corpo como centro nevrálgico de onde partem as linhas organizadoras de uma estrutura, ou de onde saem os eflúvios que marcam a cena, ou no qual se moldam as matérias-primas, literalmente primais, que são experimentadas pelos duplos. Pois o que Denisse tenta criar entre os locais, os palcos das acções, e todos os elementos díspares, divergentes, e metastásicos, não é uma síntese, a procura indutiva e abstracta de uma ideia que os una, mas antes a sua origem no sentido benjaminiano, a Ursprung, fora da História, figura de recombinação, e que permite algum grau de separação entre o seu “teor material” (Sachegehalt; daí que não se mencionem os nomes dos países, as circunstâncias prosaicas, não se faça uma contextualização esclarecedora, explicativa, nem se manifestem propósitos) e o “teor de verdade” (Wahrheitsgehalt), que lhe está associado mas não pode lhe ser dependente.

Essas imagens, como sempre, mostram estranhos rituais ou performances que tanto poderiam ser projecções para futuras efectivações como registos de acções já levadas a cabo, mas muito provavelmente são acções que têm lugar ali mesmo e somente ali no desenho. Que são elas? Estudos sobre a refracção de luz sobre superfícies, o eco da porosidade da terra, o comportamento das pedras nos túneis sob as raízes, a projecção dos comportamentos vulcânicos se o mesmo for composto por manteiga, que rotas seguem os botos, o comportamento de um eclipse por entre as matas densas das Américas, as relações geométricas de ondas de sombras num plano cronotópico, os segredos revelados pela criação de uma taxonomia de gravetos quebrados… Enigmas. Ou melhor, enigmas que apenas se formam por brotarem de categorias, técnicas, objectos mesmo, formas de computar o mundo que partem da relação que existe entre um relativo conhecimento e uma relativa ignorância, a relatividade cultural e de vivência, como se entenderá pela procissão de alguns termos que não farão parte, estamos em crer, do vocabulário médio dos cidadãos, ainda que possam ser banais para um ou outro sector profissional ou regional: os igarapés, o erg, os nevoeiros de advecção, os dungung, o sóliton, a unidade hectopascal. E são essas também as “coisas” que Denisse procurará nas suas viagens, pelo menos como forma de desculpa para ir ao seu encontro e lá encontrar as razões da viagem.

Essas imagens, como sempre, mostram estranhos rituais ou performances que tanto poderiam ser projecções para futuras efectivações como registos de acções já levadas a cabo, mas muito provavelmente são acções que têm lugar ali mesmo e somente ali no desenho. Que são elas? Estudos sobre a refracção de luz sobre superfícies, o eco da porosidade da terra, o comportamento das pedras nos túneis sob as raízes, a projecção dos comportamentos vulcânicos se o mesmo for composto por manteiga, que rotas seguem os botos, o comportamento de um eclipse por entre as matas densas das Américas, as relações geométricas de ondas de sombras num plano cronotópico, os segredos revelados pela criação de uma taxonomia de gravetos quebrados… Enigmas. Ou melhor, enigmas que apenas se formam por brotarem de categorias, técnicas, objectos mesmo, formas de computar o mundo que partem da relação que existe entre um relativo conhecimento e uma relativa ignorância, a relatividade cultural e de vivência, como se entenderá pela procissão de alguns termos que não farão parte, estamos em crer, do vocabulário médio dos cidadãos, ainda que possam ser banais para um ou outro sector profissional ou regional: os igarapés, o erg, os nevoeiros de advecção, os dungung, o sóliton, a unidade hectopascal. E são essas também as “coisas” que Denisse procurará nas suas viagens, pelo menos como forma de desculpa para ir ao seu encontro e lá encontrar as razões da viagem.

“O barco vai divagando” (156), reza o texto a dado momento, mas não só dele fala, também da cabeça do autor e da do leitor, que procuram cartografias de sentido entre todas estas matérias. Eis outra palavra, em nota lateral: “Histerese - persistência de um fenómeno quando cessa a causa que o produziu” (134). Não será essa uma consequência deste mesmo livro? Depois de o fechar, o abandonar, o arrumar algures nas prateleiras - acto em si mesmo complicado e fonte de hesitações se se for movido por taxonomias bibliográficas - não persistirá um fenómeno de viagem contínua? “Nunca senti que uma viagem fosse suficientemente longa e a despedida é sempre prematura” (137).

A negação do turismo burguês é perene, como se viu pela citação de Condamine. Não se abra o livro em busca de guias, apesar de eles existirem também nas narrativas. “Na verdade não queria transmitir nada, nem partilhar nada, o que queria era Ser Isso (SI). Não estar cá (EC) mas ser isso (SI).” (151) De nada serve Logo depois da vírgula em termos de informação, de utilidade. “Será isso o inferno? O absolutamente previsível de cujo conhecimento não se pode usufruir?” (154). É de outra coisa que fala Mattia Denisse nesse passo, mas a “perda de tempo” a que aludira da leitura deste livro atinge-se um outro tipo de conhecimento, diferente desse conhecimento de que se pode uso-fruir. Cai o “uso”, e frui-se tão-simplesmente. Os desenhos capturam o prazer ensimesmado nessa mesmo fruição.

Por exemplo (e apenas de uma perspectiva, que não deixa de ser redutora), o casal Becher viaja um pouco por todo o mundo ocidental em busca de paisagens industriais obsoletas, ou pelo menos que ainda possuem sinais de uma noção de desenvolvimento que já não faz parte dos discursos hodiernos. Mais, procuram capturar nas suas imagens coisas que sabem estar destinadas a desaparecer (independentemente da relação que a fotografia possa ter com a morte, não está tudo o que se fotografa destinado a desaparecer, mais cedo ou mais tarde? Ou não é essa mesma imagem algo que desapareceu? Ou, com Flusser, de algo que nunca foi visto?). A busca deles é muito específica. Noutro campo artístico, mais ou menos com uma mesma têmpera de ambiguidade, mas não de ambiência e espírito, à de Mattia Denise, Sophie Calle lança-se a pequenas ou grandes viagens, cujas linhas desenhadas no percurso e cujas decisões de partida, chegada e lições importam menos que o processo. Que busca, porém, Denisse? Perscruta ele os cantos do mundo à procura de objectos similares entre si que possam emergir enquanto séries de vistas reificadas, objectificadas, enquanto obras de arte? Será antes a assunção de um processo que ele mesmo possa ser visto como uma conquista estética? Ou será algo antes de íntimo, de heroicidade do saber próprio, de polimata irrequieto a acrescentar saber sobre saber? Atenção, não um “saber sobre saber” no sentido de “reflexão sobre a própria reflexão”, metalinguística, filosófica, ou por outro prisma, sapiens sapiens. É antes um movimento de imanência pura, de emergência do eu profundo como reza uma citação de Bergson.

Muitas das cenas dos desenhos mostram estruturas de fios, presos a pregos, criando configurações e ligações entre objectos díspares. Com eles estudam-se afinidades electivas, o fio vermelho de Goethe ou do Destino, um fio de Ariadne que cartografa um labirinto que ele próprio constitui. “O olho nunca pára de tentar distinguir entre o real, as aparências e as quimeras. Como se o lugar a inventar apenas pudesse ser legitimado nestas condições. Os eventos que invento são lembranças fácticas, hipóteses, discos imaginais, que servem à construção da imago.

“As paisagens servem de coagulante das realidades construídas de parte em parte: um realismo. Concretas e vividas, a sua tangibilidade legitima e ultrapassa a necessidade de as justificar” (65)

“Para mim”, escreve o autor, num dos vários momentos em que podemos vislumbrar a confissão dos processos, “‘pensar’ e ‘voar’ são verbos análogos” (19). Não estamos seguros, mas voar aqui poderá ter o mesmo valor de deslocação espacial, temporal e ambiental que a viagem implica (necessariamente?; mesmo tendo em conta as viagens de secretária de Bernardo Soares, citado, pode-se viajar sem que haja qualquer tipo de deslocação mental?). E assim sendo, poderá o percurso físico ser visto como assunção mental? Um aspecto curioso é que apesar de haver um “eu” permanente presente nos textos, e um exercício de auto-representação/auto-ficcionalização gráfica e até de desdobramento, não é a senda de Denisse a de um autor que se exponha em demasia, impedindo assim interpretações autobiográficas, psicologizantes, quer das mais banais quer das mais intricadas teoricamente. É o ser isso: “um sentimento de plenitude, não um sentimento de felicidade, mas um sentimento de presença real e total” (Jean Grenier, As Ilhas, apud Paulo Miyada, 148)

Dizíamos há pouco que a perspectiva escolhida sobre a obra dos Becher era redutora. Afinal, não estamos a falar do modo como as séries de fotografias deles compõem jogos formais de diferença e repetição (até mesmo no seu sentido francês teatral através de Deleuze), do modo como a composição, o formato, a técnica é pensada de maneira a homogeneizar o “estilo”, ou como os “objectos” fotografados são isolados do seu contexto espacial/meteorológico: mas não haverá igualmente na apresentação dos lugares visitados por Honi ou das suas leituras o desejo pela compreensão do que une esses lugares, como rotas directas entre um ponto e outro que não pela superfície curva do planeta, mas caminhos subterrâneos pressupostos na teoria da terra oca desenhada no mapa final?; não criarão as palavras, escolhidas judiciosamente - e mesmo as notas, as metanotas e as metametanotas -, uma ideia de precisão no modo como se isola aquilo a que se presta atenção daquilo que nem sequer é mencionado?; não emergirá, apesar de tudo, uma rede contínua e inconsútil sobre o discurso criado e a imagem final a que poderíamos dar o nome de “estilo”?

Se o desenho é uma secreção, de acordo com Louise Bourgeois, que tipo de tessituras emergem dos de Denisse? Densas, inconstantes, multiformes, proteicas. Ainda sob o signo dos aracnídeos e de Ariadne (que pode ser um dos nomes dados à figura feminina que parece segregar os fios), há toda uma tipologia de geometrias e usos e materiais nas teias que essas criaturas tecem, e nesse aspecto nas analogias com os desenhos (e escrita) de Denisse não se estabelecerão diferenças de natureza substanciais - perguntamo-nos mesmo se as haverá sequer de grau. Numa imagem que o próprio autor toma de um dos seus desvios ao discutir a palavra coleóptero, e Espinosa, ele confessa o entendimento que “somos simultaneamente a mosca e a aranha”. Então Logo depois da vírgula pode ser entendida como uma imensa, conspícua e complexa teia que serve para capturar o próprio autor na sua surpresa, o leitor na sua viagem, a até os desenhos e os textos que a compõem em novas relações, isto é, novas redes, criadas pelo acto de compulsar dos leitores vários. Histerese.

Logo depois da vírgula. Mattia Denisse (Edição do autor/Barbara Says…)

Nota: agradecimentos a Lígia Afonso, pela oferta do livro, e aos Barbara says pelas imagens.

Pedro Moura escreve no lerbd