‘A prática, porém, encarregar-se-ia de desbloquear a situação’: Cinema e antropologia a partir da obra visual de Ruy Duarte de Carvalho

Reconhecido maioritariamente pelo seu talento literário, Ruy Duarte de Carvalho produziu, nas décadas de 70 e 80, uma vasta e fecunda obra cinematográfica cuja originalidade e complexidade permanecem largamente por investigar. A partir da revisitação da sua filmografia, em particular da série documental Presente Angolano, Tempo Mumuíla (1979) e da ficção Nelisita (1982), bem como através da análise das reflexões encetadas pelo autor no ensaio O Camarada e a Câmara (1984), o presente artigo procura contribuir para a discussão teórica em torno das possibilidades de um encontro entre cinema e antropologia para além do filme etnográfico.

Foi de alguma forma a poesia que me fez passar pelo cinema e […], por seu turno, foi a partir do cinema que me tornei antropólogo. (Carvalho 1997a)

Autor de uma vastíssima e diversificada obra, Ruy Duarte de Carvalho é hoje maioritariamente reconhecido pela sua produção literária, atividade à qual se dedicou ininterruptamente desde a publicação de Chão de Oferta, no ano de 1972, até à redação de Paisagens Efémeras, volume deixado inacabado à altura da sua morte em 2010.1 Também no campo antropológico – disciplina na qual se vem a formar já na década de 80 – as suas reflexões conheceram alguma notoriedade. Embora acolhidas sobretudo por uma audiência mais especializada, as suas propostas neste domínio ganharam merecido destaque, o rigor e a qualidade constituindo atributos amplamente frisados na receção e apreciação do seu trabalho. O seu programa cinematográfico, porém, permanece ainda hoje largamente por investigar. Sujeito a décadas de negligência – fosse pelas medíocres condições de armazenamento e de conservação a que os negativos se encontravam submetidos, fosse pela falta de interesse e incentivo à circulação e divulgação das imagens – muito do seu acervo fílmico era tido, até há bem pouco tempo, como irremediavelmente perdido. Outras fitas, preservadas e depositadas à guarda de diversos organismos, achavam-se ao abrigo de normas de acesso muito restritas, dificultando significativamente a sua consulta e visualização.

Durante o período em que produziu cinema,2 o material audiovisual de Carvalho ocupou um lugar de relevo na cinematografia angolana, sendo projetado não só no território, mas também em circuitos internacionais, alguns dos seus filmes somando galardões em festivais tão diversos como o FESPACO: Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou (Burquina Faso), Le Festival International du Film d’Amiens (França) ou o Festival de Aveiro (Portugal), entre outros (Abrantes 1986; 2015). Pouco depois, porém, a produção cinematográfica nacional começa a dar sinais de abrandamento e algum abandono – muito por conta dos crescentes encargos financeiros da guerra e da deserção de quadros do setor audiovisual (Abrantes 2015, 26) – e mesmo os materiais previamente gravados parecem cair no esquecimento.

Em “Estado, nação, arquivo: três curtas de Ruy Duarte de Carvalho” – texto apresentado a 10 de Fevereiro de 2016 na Cinemateca Portuguesa –, Marissa Moorman rememora o seu primeiro encontro com o realizador.3 À época (1997-98), a investigadora encontrava-se em Luanda onde efectuava trabalho de pesquisa sobre a história do cinema angolano. Conseguido o contacto do autor, através de um funcionário do Arquivo Histórico de Angola, marca um encontro com Carvalho na sua residência na Maianga com o intuito de o entrevistar. Quando questionado acerca do paradeiro dos seus filmes, bem como das condições de acesso dos mesmos, o cineasta afirma não ter cópias do material e sugere a Moorman que se dirija à Televisão Popular de Angola (TPA). “Sendo mulher”, acrescenta, “talvez tu consigas mais facilmente que eu” (Moorman 2018, 110).

Se relatamos aqui este episódio, fazemo-lo com o propósito de evidenciar que, já no final da década de 90, a filmografia de Ruy Duarte se encontrava inacessível não só para investigadores e o público em geral, como para o próprio realizador. Em anos recentes, contudo, a situação tem vindo a inverter-se positivamente. A vinda de Carvalho para Portugal, no ano letivo de 2000-2001, como Professor Convidado do Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (Monteiro 2006, 5), terá certamente contribuído para um entusiasmo crescente na produção plurifacetada do autor, incluindo a sua obra cinematográfica.4 O seu prestígio excede, porém, os círculos estritamente académicos, alargando-se a outras artes e linguagens onde a sua presença se faz igualmente notar. Em 2004, estreia na Culturgest, em Lisboa, “Vou lá visitar pastores”, peça adaptada a teatro por Rui Guilherme Lopes a partir da obra homónima de Carvalho, na qual foram “utilizadas imagens colhidas pelo próprio Ruy, fotografias principalmente, mas também gravações em vídeo” (Lopes 2006, 54). Entre os dias 11 e 17 de Fevereiro de 2008 tem lugar, também em Lisboa, no CCB, “Dei-me portanto a um exaustivo labor”, ciclo organizado por José Fernandes Dias versando as mais variadas frentes da obra de Ruy Duarte e durante o qual se exibem também algumas das suas películas.5 No ano seguinte, parte da sua produção cinematográfica torna a ser projetada, desta feita em Maputo, no Dockanema, com a presença do realizador.6 Em Novembro de 2010, poucos meses após a morte do cineasta, a sua obra audiovisual é matéria de destaque no Estoril Film Fest, evento dirigido, desde a sua primeira edição, por Paulo Branco.7

É difícil apurar com rigor como e quando se processou a recolha do material apresentado durante o ciclo “In Memoriam” decorrido na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais. Segundo Ana Dias Cordeiro, alguns dos títulos “estavam dispersos e foram reunidos com a ajuda da família de Ruy Duarte” (Cordeiro 2010), informação corroborada pela antropóloga Inês Ponte que acrescenta que a salvaguarda do legado cinematográfico do autor por aqueles que lhe eram mais próximos “consistiu num processo também ele nada linear para o qual contribui o impulso da retrospectiva planeada pelo [festival]” (Ponte 2019, 202). Um acordo celebrado em 2009 entre o governo angolano e a produtora portuguesa Tobis, que visava preservar o património histórico em filme, vídeo e áudio da TPA, Rádio Nacional Angolana, Cinemateca Nacional de Angola, bem como de alguns arquivos conservados nas instalações do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), terá contribuído, segundo Marta Lança, para “reencontrar o mundo imagético de RDC [Ruy Duarte de Carvalho]”, proporcionando “a oportunidade de visionar filmes que há muito se perguntava como e onde ver.”8

No verão de 2015, Ponte inicia o processo de inventariação do vastíssimo e polifacetado espólio deixado por Ruy Duarte. Segundo relata, a proposta chegara-lhe através de Marta Lança com o objetivo de auxiliar a família de Carvalho a compreender a dimensão do legado existente e a refletir no destino a dar a esse mesmo material (Ponte 2019, 185). Ademais, previa-se a subsequente realização de um ciclo dedicado à obra escrita e visual do autor: poeta, romancista, antropólogo, fotógrafo, realizador, pintor de aguarelas (Lança 2019, 140). Com organização da BUALA, “Paisagens efémeras” conteve em si um colóquio (“Diálogos com Ruy Duarte de Carvalho”), uma exposição (“Uma delicada zona de compromisso”, com curadoria de Marta Lança, Ana Balona de Oliveira e Inês Ponte) e uma mostra de cinema. Após a realização do ciclo que decorreu entre Dezembro de 2015 e Janeiro de 2016, na Galeria Quadrum em Lisboa, Ponte procede à elaboração de um repositório digital em linha de filmes do realizador, intitulado “RDC Virtual”. O trabalho desenvolvido pela antropóloga, e em permanente atualização, veio permitir o acesso a grande parte de uma filmografia, entretanto redescoberta, mas até à data, inacessível.

As possibilidades abertas pela recuperação e democratização do arquivo imagético de Ruy Duarte contribuíram para um interesse renovado na produção audiovisual do autor, interesse esse que se traduziu num número crescente de ensaios e publicações nos quais a componente visual da sua obra começa, finalmente, a deixar a sua marca. No que concerne à atividade cinematográfica do autor, destacamos os artigos de Maria-Benedita Basto, Marta Lança, Inês Cordeiro Dias e Inês Ponte, publicados na obra Diálogos com Ruy Duarte de Carvalho (2019), que se vêm a acrescentar a outros materiais pontualmente editados (Nicolau 2006; Piçarra 2015; Moorman 2018; Fischgold 2019; Ponte 2021). Prévias a estas pesquisas de cariz mais recente, os únicos trabalhos que abordam a cinematografia de Carvalho devem-se ao próprio autor (1984), e a José Mena Abrantes (1986), este último publicado durante o período em que ocupa a direção do sector de divulgação da Cinemateca Nacional de Angola. O compasso de espera de mais de duas décadas entre as primeiras publicações e as análises mais recentes é sintomático do lugar marginal que a cinematografia de Ruy Duarte em particular, e a angolana no geral, ocuparam durante este período, fruto da paralisação da atividade produtiva nacional, da ausência de promoção e distribuição dos filmes já realizados e da degradação dos suportes fílmicos por falta de condições de conservação adequadas.

Através da revisitação da obra cinematográfica de Carvalho e no encalço da reflexão produzida pelo autor em torno das relações entre cinema e antropologia (Carvalho 1984; 1997a; 2004b; 2008), o presente artigo procura contribuir para a discussão teórica em torno das possibilidades de um encontro entre disciplinas e práticas, para lá do filme etnográfico. Longe de se encontrar esgotado, o diálogo com os materiais fílmicos de Carvalho afirma-se hoje tão necessário quanto o foi nas décadas de 70 e 80, período durante o qual, de câmara-na-mão e manejando a portátil Nagra, o cineasta registava o presente angolano do pós-independência em seus múltiplos desdobramentos.

“Que cinema e que antropologia de e para Angola?”

No ensaio O Camarada e a Câmara (1984) – uma tradução portuguesa da sua tese de mestrado realizada em 1983 para a École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), em Paris –, Ruy Duarte de Carvalho tece uma série de considerações que apontam para a necessidade e, sobretudo, inevitabilidade de um encontro entre as práticas cinematográfica e antropológica no contexto do cinema africano em geral e no do angolano em particular. Da premissa anteriormente exposta, e da convicção de que tal convergência se poderia revelar, sob determinadas condições, “altamente operatóri[a]” (Carvalho 1984, 17), não se infere, contudo, que o realizador pretenda que os cineastas do território se tornem forçosamente antropólogos ou que os seus filmes se venham a inscrever, de modo fatal, na esfera e nos parâmetros do chamado “cinema etnográfico”, duas asserções que serão continuamente reiteradas no decurso da sua obra (Carvalho 1984, 34, 42, 90).

Partindo da tentativa de definição do filme etnográfico – uma definição que assenta sobretudo nas suas insuficiências e dificuldades (Carvalho 1984, 19) – o autor prossegue a sua reflexão atentando na discussão suscitada pelo “olhar etnográfico” no seio das elites africanas. Glosando a célebre polémica instalada em 1965 entre Ousmane Sembéne e Jean Rouch – durante a qual o realizador senegalês acusa o cineasta francês de “filmar os africanos como insectos” (cit. Predal 1982, 77) – Ruy Duarte contextualiza algumas das críticas das quais a modalidade é alvo, uma posição que se inspira numa atitude mais ampla e dilatada de recusa da antropologia (1984, 36). Familiarizado com os debates que, nas décadas de 60 e 70, colocavam em confronto os realizadores africanos, avessos, na sua esmagadora maioria, ao cinema etnográfico, e os realizadores europeus que, adeptos do género, encontravam no continente matéria para os seus filmes, Carvalho partilha com os primeiros uma certa reserva para com as narrativas cinematográficas que sufocam a energia e o esforço de emancipação e autonomização de um cinema que se quer, antes de mais, feito por africanos e para os africanos (1984, 38-39).

Porém, e contrariamente aos seus pares para quem, à época, a etnografia parecia constituir um terreno ameaçador a ser evitado não só pela lente ocidental, mas também pela africana, Ruy Duarte defende a possibilidade de um cinema etnográfico endógeno continental.9 Para o autor, não se tratava de ignorar os propósitos coloniais e hegemónicos que se encontram na génese da antropologia enquanto disciplina, nem tampouco rasurar os desígnios etnocêntricos e imperialistas que, mesmo após as independências, continuavam a sustentar grande parte do mercado visual consagrado ao género etnográfico (Carvalho 1984, 16, 38-39, 44-45, 47-48; 2008, 339-342). Tratava-se, ao invés, de permitir ao cineasta africano o aproveitamento daquilo que o conhecimento antropológico lhe poderia fornecer para que este se pudesse situar “com propriedade e realismo no contexto cultural das situações que aborda” (Carvalho 1984, 34).10

Não obstante a posição expressa por Carvalho, é da opinião do realizador que em Angola, bem como na generalidade dos Estados africanos, a hipótese de um cinema verdadeiramente etnográfico – subordinado, simultaneamente, aos rigores do método científico e à arte da exposição cinematográfica (Carvalho 1984, 16, 32) – se situava ainda no plano virtual e distante de uma materialização efetiva. A viabilidade da proposta assentaria na existência de uma rede alargada de “recursos cinematográficos, técnicos e humanos” (Lança 2019, 146), recursos esses que dificilmente poderiam ser encontrados num país ainda agora saído de uma guerra de treze anos pela independência e empurrado já para uma outra (Carvalho 1984, 34-36). Poder-se-á, assim, depreender que o programa avançado pelo autor, no qual se defende o encontro das práticas antropológica e cinematográfica, se encontra destinado ao fracasso? Certamente que não. Uma passagem redigida por Ruy Duarte esclarece o leitor:

Para além do filme etnográfico, cuja produção não nos parece adaptada às condições da cinematografia angolana, outras relações entre cinema e antropologia poderão revelar-se, entre nós, não apenas praticáveis mas também defensáveis. (Carvalho 1984, 59)

“Que cinema e que antropologia de e para Angola?” interroga-se, então, Ruy Duarte de Carvalho (Carvalho 1984, 89; enfâse nossa). Pensemos esta questão à luz da série documental Presente Angolano, Tempo Mumuíla (1979) e da ficção Nelisita (1982), atentando, antes de mais, no enquadramento histórico da emergência da cinematografia angolana.

Em Abril de 1974, com a queda do regime fascista português, vivem-se dias de efervescência política e popular em Angola. O cessar-fogo entre as forças armadas portuguesas e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), acordado em Junho desse ano, e negociado com a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e o MPLA em Outubro (Maxwell 2005, 17; Pinto 2001, 77), assinala o fim de uma luta armada com a duração de quase três lustros e anuncia o término de cinco séculos de presença colonial. Em Luanda, antes ainda da proclamação da independência, elementos próximos ao MPLA apropriam-se de instalações e equipamentos deixados pelo colapso do Império Ultramarino. Em Março de 1975, constitui-se a Promocine, cooperativa cinematográfica materializada por uma ação de força dos trabalhadores da Cinangola em resposta à ameaça de encerramento da pequena unidade de produção de cinema, publicidade e propaganda fundada nos últimos anos do Estado Novo (Abrantes 1986, 6).11 Os estúdios da Radiotelevisão Portuguesa de Angola (RPA) – estação implementada na fase agónica do regime e que permanecerá inativa até ao 25 de Abril12 – são ocupados por militantes angolanos que a rebatizam de Televisão Popular de Angola (TPA), emitindo pela primeira vez em Outubro de 1975 (Carvalho 1984, 11). Paralelamente, é ainda criada a equipa Ano Zero, financiada pelo Instituto Português de Cinema (Abrantes 2015, 17), estando assim formados os três eixos que compõem o quadro audiovisual que nos anos vindouros animará o léxico imagético do Estado recém-criado.

Na TPA efetuam-se diligências que permitam tirar proveito, o mais breve possível, de uma estrutura de produção e difusão audiovisual abandonada pela administração portuguesa praticamente em condições de poder operar (Carvalho 1984, 11). A urgência era, portanto, a formação de novos quadros e é nesse sentido que, numa ação de cooperação entre a estação televisa angolana e o partido comunista francês, são enviados para o território técnicos pertencentes ao coletivo cinematográfico Unicité (Levin 2015, 93). Assim, e após um curto período de instrução ministrado pelo diretor de fotografia Bruno Muel, o engenheiro de som Antoine Bonfanti e o jornalista Marcel Trillat – todos eles colaboradores assíduos de Jean-Luc Godard e Jean Rouch e com vasta experiência na realização de “cinema direto” (Carvalho 1984, 11-12; Dias 2019, 153) –, a equipa da TPA realiza Sou Angolano, Trabalho com Força (1975), uma série documental sobre as condições laborais em diversas zonas de Angola.13

Um dos cineastas mais ativos nos quadros iniciais da Televisão Popular de Angola, Carvalho realiza, em Setembro desse ano, Geração 50 (1975), possivelmente o único registo audiovisual não produzido em “cinema direto” durante o biénio de 1975/1976 (Abrantes 1986, 6). Com duração de 24 minutos e musicada por Carlos Sanches, a média-metragem constitui-se enquanto ensaio visual no qual se justapõem fotogramas do quotidiano luandense – registados, maioritariamente, nos musseques e bairros periféricos da capital – e a poesia de António Jacinto, Viriato Cruz e Agostinho Neto, num gesto reflexivo no qual coabitam e se entrelaçam as dimensões visual e literária. Sobre os dias imediatamente anteriores ao 11 de Novembro, também Ruy Duarte realiza Uma Festa para Viver (1975). Operando uma câmara de 16 mm e valendo-se da portabilidade da lendária Nagra,14 Carvalho entrevista vários cidadãos ao longo das duas semanas que antecedem a independência, documentando não só as suas expectativas mas também as suas inquietações. Chegada a madrugada da proclamação, a lente calibra-se nos festejos que decorrem no Cazenga, bairro periférico da capital, distanciando-se, assim, da baixa da cidade onde se reúne o Comité Central do MPLA.15

Rodados na capital num período de intensa agitação revolucionária e fremente mobilização popular, os seus dois primeiros filmes distinguem- se pela sua capacidade de situar Angola à beira da independência, sem perder jamais de vista as múltiplas dimensões e realidades experienciadas pela população nesta fase de transição. Ultrapassando uma certa cultura hegemónica da cidade alta e das elites encapsuladas que nela habitam, a cinematografia de Ruy Duarte opera segundo uma espécie de lógica de transbordo, marcada pela habilidade de habitar um tempo e um lugar afora da circunscrição oficial dos eventos que então tomam forma e capaz de descentrar o olhar, investindo em modos de cinema que se fazem nas franjas e nas margens.

Presente Angolano, Tempo Mumuíla

Em Fevereiro de 1976, após a derrota e retirada das forças sul-africanas que haviam ocupado, durante largos meses, a porção meridional do território, Ruy Duarte e uma pequena equipa da Televisão Popular de Angola partem de Luanda rumo ao sul do país.16 Desta viagem – um trajeto de 3000 quilómetros percorridos desde a capital até ao interior do deserto do Namibe (Carvalho 1984, 12) – resulta uma série de documentos audiovisuais. Para além da rodagem do primeiro esboço ficcional do autor – Faz lá Coragem, Camarada (1976) –, o reduzido núcleo da TPA realiza Angola 76, é a Vez da Voz do Povo (1977) – trilogia documental que navega entre a denúncia do colonialismo e os desafios da reconstrução de um país e integração numa nova identidade nacional – bem como a não-ficção O Deserto e os Mucubais (1976), material atualmente extraviado mas que, de acordo com Mena Abrantes (1986, 8), seria como “um poema em imagens” no qual a câmara se demorava sobre o deserto e a vida dos Kuvale.17

A estruturação e montagem do material resultante do périplo que o levara a atravessar “quatro das nove áreas linguísticas do país e nada menos de quinze populações etnicamente diferenciáveis”, impusera, escreve Carvalho, “uma reflexão que muito rapidamente [o] conduzira para além do domínio do cinema” (Carvalho 1984, 12) e o transportara para o campo da antropologia. Pelo território adentro, depara-se com numerosas e particulares manifestações culturais, singularidades históricas e linguísticas, afirmações de pertença amplas e variadas. Se é o povo o protagonista dos seus filmes – “essa entidade anónima que é integrada por cada um de nós”, explicitamente convocada nos segundos iniciais de Uma Festa Para Viver e que dá título à trilogia de 1976 – importa, pois, atentar na sua complexa natureza, compósita e heterogénea, e nas dinâmicas que regem o seu quotidiano e penetram a sua ordem social.

É o povo o actor principal de uma realidade que se situa fundamentalmente ao nível do social. Conhecer e tratar esta realidade obrigará então a que se tome consciência das relações sociais que a tecem, dos papéis e da movimentação que nela assumem os próprios actores sociais. Ora, para aí chegar, em nosso entender, ser Angolano, por si só, não basta. A 300 km do seu local de nascimento ou de aprendizagem da prática social, qualquer Angolano se vê confrontado com dados culturais que não lhe são imediatamente apreensíveis. Para poder entender o comportamento do seu compatriota bosquímano com um mínimo de justeza e sem incorrer no risco de se deixar conduzir a interpretações erradas que influirão desvantajosamente no seu trabalho, um Angolano originário da etnia bakongo, por exemplo, não poderá deixar de recorrer às fontes informativas mais adequadas, normalmente ligadas ao trabalho de especialistas. Quer isso dizer que, se não impuser barreiras de ordem ideológica à sua vontade ou necessidade de saber, ele recorrerá com toda a naturalidade ao saber dos antropólogos. (Carvalho 1984, 15)

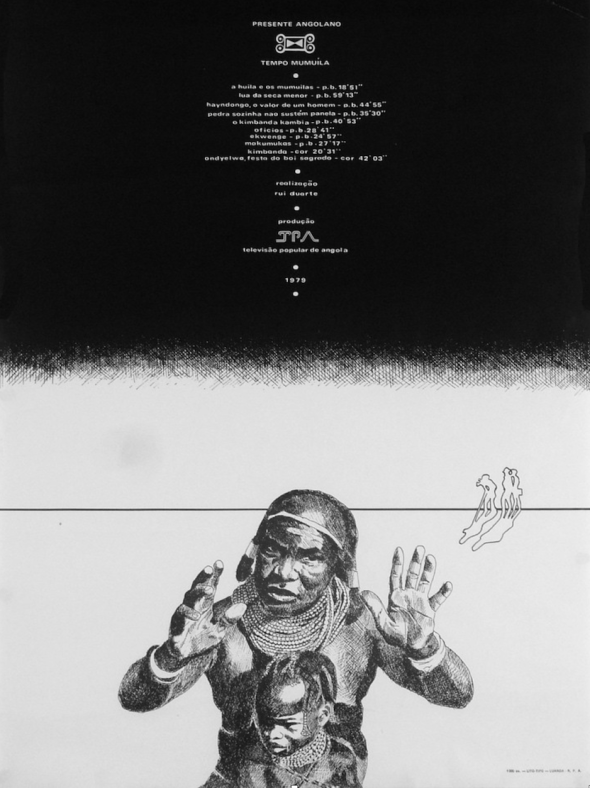

O recurso a um enquadramento teórico antropológico – inicialmente esboçado aquando do seu afastamento dos contextos urbanos de Luanda e aplicado ao tratamento cinematográfico e criativo de elementos e dados culturais e identitários diversificados – revelar-se-ia, de acordo com Ruy Duarte, “ainda mais premente quando alguns meses depois decidimos orientar a nossa actividade para o tratamento de problemas afetos às populações do Sul do país” (Carvalho 1984, 13), nomeadamente daquelas que habitavam as terras elevadas e aplanadas da Huíla. Deste novo projeto, que ocuparia um reduzido núcleo da TPA entre 1977 e 1978, resulta um decálogo intitulado Presente Angolano, Tempo Mumuíla (1979), composto pelos documentários A Huíla e os Mumuílas, Lua da Seca Menor, Hayndongo: O Valor de um Homem, Ofícios, O Kimbanda Kambia, Kimbanda, Pedra Sozinha Não Sustém Panela, Makumukas, Ekwenge e Ondyelwa: Festa do Boi Sagrado.18

Retomando e aprofundando a sua proposta cinematográfica – que desde o começo descentra o olhar sobre a nação, colocando a lente nos bairros periféricos de Luanda, no Kwanza-Sul ou no deserto dos Kuvale – o cineasta volta-se novamente para as margens, elegendo como intérpretes do decálogo as populações Ovamwila do Sudoeste Angolano. Ciente do modelo que até há bem pouco tempo ditava as relações entre quem maneja a câmara e quem se situa no seu escopo, Ruy Duarte reflete acerca do primeiro encontro com aqueles e aquelas que seriam os protagonistas da série documental que então tomava forma:

Para as populações em causa nós aparecíamos como enviados do governo, o que em si mesmo não era um facto inédito. O regime colonial também enviara fotógrafos e até cineastas interessados em recolher imagens, mais ou menos folclóricas, de acordo com os interesses e o carácter do regime. […] Reserva, ironia, mas sobretudo indiferença, terão sido as respostas mais imediatamente detectadas. (Carvalho 1984, 72)

“A prática, porém”, esclarece o realizador, “encarregar-se-ia de desbloquear a situação” (Carvalho 1984, 72). Partindo de um programa estético e ético que se pretende “válido como cinema, útil como referência […] e fiel como testemunho” (Carvalho 1984, 14), a equipa da TPA desembaraça-se celeremente dos obstáculos que então se impunham.19

Em primeiro lugar porque aquilo que nós pretendíamos filmar diferia muito explicitamente da temática perseguida pela óptica colonial. Não eram apenas os corpos e os objectos que nos interessavam. Logo de início foi dado grande destaque à palavra e ao testemunho, o que em si mesmo constituía já um procedimento inédito. A surpresa não terá sido menor quando voltámos a aparecer uma, duas, três, quatro vezes portadores de material vídeo que nos permitia exibir o resultado das filmagens anteriores e retomar o trabalho, a partir daí, de acordo com as linhas de desenvolvimento que os materiais anteriormente recolhidos e as situações actuais determinavam ou sugeriam. (Carvalho 1984, 72)

Não obstante o recurso à substância antropológica – que garantiria “um suporte significante ao material fílmico de forma a não iludir o significado do mostrável/mostrado” (Carvalho 1984, 84) –, o realizador “opõe-se firmemente a que esses mesmos filmes sejam classificados dentro desta área cinematográfica” (Carvalho 1984, 15). Um texto redigido em 1983 e que será apresentado, “a alguns públicos”, previamente à exibição do decálogo, problematiza e contesta a categorização da série como material etnográfico:

“Cinema etnográfico? Sê-lo-á também aquele cinema que, ocupado com situações actuais e problemas pontuais, não pode por isso dispensar a referência, a fixação e o tratamento de elementos ou dados culturais afectos aos domínios da antropologia, mas vivos e portanto actuantes no terreno do confronto (cultural, social e político) entre um passado cujas fórmulas se mantiveram para além e apesar da acção colonial (de memória ainda recente) e as propostas de futuro (actualização, modernização, progresso) que o tempo/ os tempos, inexoravelmente impõe/impõem?” (Carvalho 1984, 13)

Para Ruy Duarte, que convocara pela lente indivíduos pertencentes a um dos “quadros sociais e culturais” menos transfigurados pela presença colonial (Carvalho 1984, 71) e cujos modos de vida (as atividades económicas, a organização política centralizada, as regras de parentesco, etc.) permaneceram relativamente inalterados, [n]ão se trata de assumir como objectivo principal o registo exclusivo de técnicas ou práticas (e esta é outra das razões pela qual não podem remeter estes filmes à esfera do cinema etnográfico) mas sim o de abordar situações e questões em que as técnicas e as práticas, sempre presentes e devidamente valorizadas, se inscrevem no conjunto dos elementos que constituem o quadro geral de que se ocupa a câmara: a relação viva entre os objectos, os homens, as instituições e as ideias. (Carvalho 1984, 81)

Em 2004, muito depois de ter deixado de fazer cinema, Carvalho reitera e reanima a sua posição enquanto realizador, numa palestra decorrida na Casa das Áfricas, em São Paulo.20 Ciente de que a série documental se ocupa do “tipo de pessoas que, normalmente, são objecto do filme etnográfico”, e que, por conseguinte, alimentam os mercados consagrados ao supracitado género documental (historicamente aplicado a populações não-ocidentais ou, utilizando o termo dos estudos pós-coloniais, do ‘Sul-Global’), o cineasta enfatiza:

“Nunca gostei que se chamasse a esse cinema que fiz de cinema etnográfico. Era cinema-documentário […] sobre a vida comum de populações que são concidadãos meus. […] É gente que vive num contexto, e foi assim que foi filmado.” (Carvalho 2004b)

Ao recorrer à antropologia – ou como escreverá o autor, ao “conhecimento dito objectivo disponível sobre a substância humana” (Carvalho 2008, 22) – Ruy Duarte mune-se de instrumentos, os possíveis, que lhe permitam não rasurar “a dimensão do gesto, a dinâmica do tempo, a identidade do espaço” (Carvalho 1984, 84) conforme concebidas e experienciadas por quadros socioculturais relativamente aos quais ele se situa enquanto elemento exógeno. Mais do que descrever práticas, destrinçar sinais e comunicar significados (labores aos quais tantas vezes os filmes etnográficos exaustivamente se propõem), a mediação antropológica encontra-se aqui ao serviço do realizador para que, através dela, possa orientar o vetor da câmara, (re)direcionar o olhar, valorizar aquilo que, para além de explicações e teorias, se depara perante a objetiva.

Cartaz de Presente Angolano, Tempo Mumuíla. | © Ruy Duarte de Carvalho/TPA.

Cartaz de Presente Angolano, Tempo Mumuíla. | © Ruy Duarte de Carvalho/TPA.

Contígua a esta linha – que embora permeável ao tecido antropológico não se encontra a este subordinada – surge e inscreve-se uma outra característica que atravessa o enunciado cinematográfico de Presente Angolano, Tempo Mumuíla e que, à época, se constitui enquanto “inovação absoluta” (Carvalho 2004b): a supressão do comentário exógeno. Para o realizador, o emprego da “prática corrente, tantas vezes mistificadora e sobretudo totalitária […], do discurso off” (Carvalho 1984, 27) constituía uma das muitas violências que os modelos dominantes (ocidentais ou ocidentalizados) poderiam exercer sobre aqueles que, perante a câmara, se expunham.

Repugna-nos, e eis um dado que consideramos fundamental, sufocar ou não valorizar o testemunho que nos foi fornecido por quem reconheceu no cinema um meio de expressão pessoal ou colectiva. Impedir esse discurso seria preteri- lo em benefício do nosso, o que, por princípio, recusamos. (Carvalho 1984, 81)

Defronte a uma população silenciada e fetichizada pela objetiva colonial

– a qual, auspicia o realizador, num futuro próximo se encontrará à mercê dessa mesma lógica que, reproduzida pela nova ordem política de uma Angola independente, a negligenciará ou folclorizará – a aplicação de qualquer dispositivo narrativo ou recurso técnico que contribua para esse processo de reificação do Outro (cf. Lança 2019, 140) assume-se como artifício e estratégia inconcebível.

Solução adoptada: recorrer somente à gramática cinematográfica e à articulação dos discursos directos recolhidos durante as filmagens para estabelecer a linguagem adequada à estruturação dos filmes. É mais difícil, mais trabalhoso, mas também mais gratificante: o realizador impõe-se um domínio dos materiais que lhe permita estruturar um filme sem recorrer ao comentário off, impondo- se respeitar e ter em conta questões de ordem ética para as quais deve encontrar uma resposta cinematográfica. (Carvalho 1984, 81)

É assim que, ao longo das seis horas de cinema que constituem a série, a substância fílmica e os testemunhos orais que despontam dessa mesma substância bastam ao decálogo para se estabelecer e afirmar enquanto enunciado em si mesmo.21 A quase total erradicação do discurso não- diegético – tarefa que para o cineasta constituiu “uma obstinação desde o princípio” (Carvalho 2004b) – salvaguarda os documentários de algumas das armadilhas que o género etnográfico não tem, por vezes, sabido ou querido evitar (o abismo do exótico e a mercantilização da alteridade, as traduções simplistas e redutoras, as grandes explicações etnocêntricas…), abrindo um espaço-tempo no qual o sujeito que se situa no “hemisfério do observado” (Carvalho 1984, 90) toma a palavra. “Que pensam uns dos outros, do lugar que ocupam no mundo e do próprio mundo que ocupam aqueles que, perante a câmara, são chamados a depor?” (Carvalho 1984, 14)

Nelisita: Narrativas Nyaneka

Terminada a rodagem do decálogo, Ruy Duarte principia prontamente uma outra empreitada audiovisual com a realização de uma longa- metragem de ficção que dará pelo nome de Nelisita: narrativas nyaneka (1982) e cujos intérpretes serão os mesmos e as mesmas que protagonizaram a série documental. Segundo o cineasta, para quem se assume como impreterível a prática de retribuir o resultado do trabalho a quem o tornou possível,

[a] primeira operação levada a cabo com vista à realização deste filme coincidiu com a última que se prendia à realização do Tempo Mumuíla: a projecção de todos os documentários da série. Foi assim que, em Novembro de 80, expusemos àquelas populações a ideia de rodar a ficção. Obtivemos não só o seu acordo, mas também o seu empenho. (Carvalho 1984, 69)

A este propósito, convém sublinhar que embora Carvalho defenda a necessidade e importância da exibição do material fílmico perante aqueles que o permitiram, esse facto não o impede, evidentemente, de tecer algumas críticas quanto ao alcance da proposta. Já em 1984, o autor alude, ainda que de modo subtil, ao problema da literacia cinematográfica (cf. Ponte 2021, 608) quando afirma que a esmagadora maioria dos elementos que participaram nas filmagens de Presente Angolano não dispunha de qualquer experiência prévia na visualização e consumo de cinema, uma circunstância que terá naturalmente influído na receção do decálogo. Se é verdade que, à época, não se alonga em demasia no que concerne a esta temática, adiantando apenas que uma descrição da sua atitude enquanto espectadores entraria “em conflito com testemunhos que na bibliografia comum funcionam como revelação e padrão” (Carvalho 1984, 78), é mais explícito, vinte anos depois na já mencionada palestra da Casa das Áfricas, declarando:

“O que as pessoas veem é a galinha, e o cão, e o vizinho, mas a leitura do filme… As pessoas precisam de ser alfabetizadas para ver filmes, de facto, absolutamente.” (Carvalho 2004b)

Não obstante os supramencionados obstáculos, o certo é que o novo projeto granjeou o apoio e entusiasmo das populações que anteriormente mobilizadas para “desempenharem o curso da sua própria existência” são agora convocadas para “agirem na pele de algumas personagens” segundo um roteiro previamente urdido (Carvalho 1984, 69). Tal como se havia verificado no decurso do planeamento e produção da série documental, também a realização da ficção é tributária de uma estreita relação que o cineasta estabelece com o campo antropológico. Em primeiro lugar, porque Nelisita constituirá, juntamente com uma reflexão escrita, o material da sua dissertação em antropologia para a EHESS. Em segundo, porque o argumento fílmico é estabelecido tendo por base duas peças da literatura oral nyaneka, conforme narradas por António Constantino Tyikwa e Valentim [?] ao missionário e etnógrafo Carlos Estermann (cf. Ponte 2021, 597). De acordo com Carvalho, a ideia havia surgido da leitura de Cinquenta Contos Bantos do Sudoeste de Angola (Estermann 1971) e da perceção que seria possível articular duas estórias – “Um homem e sua mulher num ano de fome” e “O monstro e a mulher grávida” – de forma a obter uma “peça válida e sustentável em si mesma” (Carvalho 1985, 15).

Perante o quadro acima exposto, o primeiro problema que se colocou diante Ruy Duarte foi o da transposição das falas para as escritas. Temática amplamente debatida não só pelos estudos literários, mas também pela antropologia, a legitimidade de tal operação é, desde logo, questionada pelo realizador que reconhece que a fixação, pelo registo escrito, de uma composição que existe e persiste no domínio da oralidade – operativa, portanto, na esfera da impermanência e da transmutação – atenta contra a natureza e estrutura dinâmicas dessa mesma modalidade de expressão. Antes de mais, porque as narrações fornecidas pelos dois homens a Estermann, e tipografadas pelo etnógrafo com o auxílio do Padre António Joaquim da Silva, não constituem senão uma versão de dois contos para os quais existirão tantas versões quantos os narradores. De seguida, porque, conforme destaca Carvalho, a diegese constitui somente um dos elementos que entra em ação na produção e projeção de uma peça literária concebida para o género oral: “A narrativa, em si, é apenas o potencial da obra ou muitas obras em potencial. Haverá tantas obras quantos os ouvintes” (Carvalho 1984, 76). Um novo dado, portanto: o da audiência.

Ademais, o realizador encontra-se plenamente ciente de que o próprio tratamento cinematográfico que pretende aplicar às narrativas – fixando, num outro suporte físico (o da película), uma variante das estórias – constituiria também um ato de violência para com a especificidade da reprodutibilidade oral (Carvalho 2008, 51), permeável a modificações e reinterpretações e, deste modo, marcadamente distinta da perpetuação fac simile viabilizada pela materialidade estática do objeto fílmico. Os impasses colocados pela reconversão do regime oral para o escrito, e deste para o cinematográfico, vêm a provar-se, ao invés de paralisantes, generativos. Inteirado dos desafios que se colocam diante de uma Angola saída de um longo processo de colonização, e em particular das dificuldades com as quais se deparam aqueles que se parecem situar à margem da nova ordem política “modernizante” e “progressista” do Estado recém-criado, o cineasta enfatiza:

Numa sociedade em vias de transformação, e com as características da sociedade angolana, o que nestes domínios não for fixado desaparece, o que não for dinamizado morre. Situámo-nos no nosso tempo angolano e assumimos o espírito da própria literatura oral. Um conto é sempre e antes de mais uma obra onde a preocupação de bem dizer se alia à da repetição: um conto não existe senão a partir do momento em que, tendo sido apreciado por um auditor, este decidiu comunicá-lo a um novo auditório. (Carvalho 1984, 77)22

De acordo com Carvalho, uma das razões de ser do filme consistiu na possibilidade antevista de poder incorporar dois contos nyaneka de modo a extrair uma peça autónoma e válida por si só, mas simultaneamente capaz de provocar uma leitura afeta a questões atuais experienciadas pelos quadros sociais dos quais o filme se ocupa e alargadas a um corpo nacional (Carvalho 1984, 77). Como construir então uma narrativa cinematográfica que, assente na cosmogonia mumuíla e atenta a situações de carência enfrentadas por essas populações, se assuma igualmente habilitada a dialogar com uma audiência maior angolana e com o seu presente? Ou, posto de outra forma e invertendo a ordem das proposições, como suscitar essas aproximações e correspondências sem perder de vista a autonomia de dados e referências que se projetam no espaço de memória e de conhecimento daqueles que se expõem defronte à câmara?

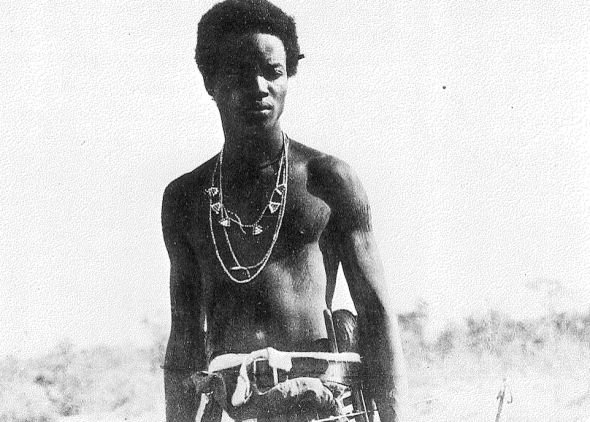

Fotograma de Nelisita. | © Ruy Duarte de Carvalho/ INC

Fotograma de Nelisita. | © Ruy Duarte de Carvalho/ INC

Em Nelisita, a solução encontrada parece residir numa série de estratégias de vária ordem que, empregues e conciliadas por Ruy Duarte, garantiriam a viabilidade da proposta. A este respeito, há que apontar, em primeiríssimo plano, a atitude coletiva e comunal que informa a quase totalidade do processo de produção do audiovisual. Exposta a intenção de realizar o filme e arrecadado o aval das populações, Ruy Duarte solicita-lhes que relatem os contos, articulando as narrativas então apresentadas com os registos escritos (Carvalho 2008, 51; Carvalho 2004b). O papel de co-argumentistas assumido pelos intérpretes da longa-metragem aquando do seu planeamento, mas também durante o processo de rodagem, é reforçado pelo cineasta que afirma:

“Convirá acrescentar, para sublinhar a especificidade da construção deste filme, que algumas sequências, como a de acção de graças aos antepassados quando Nelisita salva a família, foram introduzidas por sugestão dos actores (planos 204 a 206)”. (Carvalho 1984, 80)

Para lá dos elementos sugeridos pelas populações e integrados pelo realizador no argumento da longa-metragem, o cineasta recorre ainda a uma série de alterações que, impostas sobre as tramas “originais”, permitem não só a incorporação de duas peças distintas, mas também, e sobretudo, o estabelecimento “de um paralelismo evidente entre as narrativas e a realidade angolana” (Carvalho 1984, 77):

“É assim que o próprio filme, mercê das alterações e dos sinais de actualidade nele introduzidos, tais como o automóvel, a motorizada, o camião, algum vestuário, etc., se assume à partida como um exercício de liberdade […], procedendo a transposições de tempo e espaço que permitem aproveitar para o seu desenvolvimento a destruição das habituais barreiras entre espaço cénico e espaço real, entre tempo mítico e tempo histórico, entre […] personagens e intérpretes e, mais ainda, entre documentário e ficção.” (Carvalho 1984, 77)

À semelhança do que havia sucedido nos documentários, Ruy Duarte recusa categoricamente o recurso ao comentário exógeno. Antes de mais, porque considera que a interrupção da ação do filme por uma voz extradiegética, cujo intuito seria tão-somente o de esmiuçar informação contida nos fotogramas, constitui uma violência para com a estrutura temática e narrativa da obra. De seguida, porque a aplicação deste dispositivo – tido pelo realizador como instrumento e artifício frequentemente empregue para “dizer não importa o quê sobre não importa que imagem” – poderia facilmente privar o cinema de uma das suas propriedades mais aliciantes: a da descoberta (Carvalho 1984, 81- 82). Não são, porém, apenas questões de ordem fílmica as que animam Carvalho na sua resolução. Sem rasurar a importância do conhecimento antropológico como ferramenta de apetrechamento que permite ao cineasta situar a realidade filmada, o autor alerta para um outro perigo decorrente da imposição de um discurso explicativo ou elucidativo sobre essa mesma realidade. O discurso off, sabe-o Carvalho, encontra- se, na esmagadora maioria dos casos, ao serviço de um modelo ocidental dominante que funciona como arquétipo para o qual tudo o mais deve ser correspondido e reconvertido, obrigando ao sacrifício de dados culturais viáveis nos seus contextos de origem a uma interpretação etnocêntrica.

Se em Nelisita se mata um boi por asfixia, não nos sentimos minimamente obrigados a esclarecer que, naquelas circunstâncias, se procede assim – isso é evidente na projecção – nem tão-pouco o porquê de uma tal prática. Para os Mumuílas da estória, exótico seria matar o boi por punção. E ninguém se sente obrigado, num filme europeu, a explicar porque se mata um boi por punção. Desde que para o desenvolvimento da narrativa fílmica o importante seja a morte do boi, e não a forma como ele é morto, não vemos porque haveríamos de nos deter neste segundo aspecto. (Carvalho 1984, 82)

Imagem 2: Fotograma de Nelisita. | © Ruy Duarte de Carvalho/ INC.

Tangente à supressão do texto over, uma outra questão revestiu-se de importância capital para o realizador: a da língua. De acordo com Carvalho,

[o] filme é falado em lumuíla. Por opção. Mesmo que todos os seus intervenientes pudessem expressar-se em português, o que não é o caso embora possa dizer-se que quase todos o entendem, o filme ainda assim seria em lumuíla. (Carvalho 1984, 79)

Embora Ruy Duarte não se detenha neste aspeto, mencionando-o apenas enquanto imperativo, a decisão parece apontar no sentido de “conferir uma completa autonomia cinemática à narrativa de inspiração Ovanyaneka e aos seus protagonistas” (Ponte 2021, 599-600; tradução nossa), uma asserção cuja validade aparenta ser atestada pela escolha do realizador em legendar a longa-metragem, mantendo assim inteligível o idioma dos intervenientes.23 A este respeito, Carvalho virá ainda a mencionar que Nelisita constitui, tanto quanto é do seu conhecimento, o primeiro filme ficcional de baixo orçamento falado numa língua local africana (Carvalho 2004b), afirmação que a ser confirmada constituirá mais um dado a adicionar a tantos outros que corroboram o caracter visionário e vanguardista da proposta cinematográfica do autor.24

“Uma delicada zona de compromisso”

Até há bem pouco tempo relativamente desconhecida e pouco versada, a prolífica obra filmográfica de Ruy Duarte de Carvalho propõe a instauração de uma praxis capaz de superar a simples adição de cinema e antropologia, abrindo assim novas vias para pensar o seu encontro afora dos parâmetros formais do filme etnográfico. Se por um lado foi no fazer cinema que o autor se deparou com a necessidade do recurso ao conhecimento antropológico enquanto instrumento indispensável à compreensão da pluralidade de que se faz o país – um parecer que o situará na contracorrente das posições que advogam a recusa absoluta e categórica da disciplina – por outro, foi na utilização de operações antropológicas aplicadas à realização de filmes que melhor reconheceu o cunho colonialista e a natureza etnocêntrica de uma série de dispositivos etnográficos frequentemente impostos sobre os sujeitos filmados. Assim, a sua atitude – quer enquanto cineasta, quer enquanto antropólogo – não poderia jamais inscrever-se numa aceitação acrítica da antropologia. Escreve o autor:

“Angola é um país do Terceiro Mundo. Em relação à antropologia clássica situa- se francamente no hemisfério do observado. Que revolução, porém, estará em curso para a própria antropologia quando o observado se transforma em observador e, dificuldade teórica maior em relação ao ser e ao modo da disciplina, se observa a si mesmo? Que acontece quando o observado assume a palavra? Talvez ocorra aí a oportunidade de ver a antropologia aproximar-se do cinema para beneficiar, por sua vez, dos recursos e do método cinematográficos.” (Carvalho 1984, 90)

Somente uma interrogação funda dos alicerces da antropologia poderá conduzir à sua completa revolução. Uma reviravolta de tal ordem dos saberes que seria, então, a prática antropológica a recorrer ao entendimento do cinema para se constituir enquanto disciplina produtora de conhecimento (cf. Lança 2019, 147). A antropologia é por isso objeto de uma análise cinematográfica que a lê enquanto dinâmica e tensão entre quem olha e quem é olhado, chegando inclusive a sacudir a sua carga semântica ao metamorfosear o “Terceiro Mundo” em “hemisfério do observado”. Se a relação que estabelece entre antropologia e cinema é, em todos os sentidos, revolucionária, é também porque esta é pensada na e pela prática:

“Nem a busca de sobrevivências culturais nem a sua subestimação. Nem a exaltação das propostas políticas nem a sua escamoteação. Uma linha de equilíbrio entre dois dinamismos: o de um tempo mumuíla e o de um presente angolano. Percorrê-la afoitamente, sensível à precariedade dos dias e das horas. Interrogar? Nem isso. Expor apenas, talvez, e garantir ao filme uma autonomia que lhe permita simultaneamente revelar-se válido como cinema, útil como referência […] e fiel como testemunho. Talvez assim se consiga estabelecer uma delicada zona de compromisso entre quem fornece os meios, quem os maneja e quem depõe, se expõe perante os mesmos.” (Carvalho 2008, 391)

Na procura de um programa cinematográfico comunal e coletivo – de um nós e para nós – Ruy Duarte de Carvalho depara-se com os limites tanto da antropologia como do cinema. “A prática, porém, encarregar-se-ia de desbloquear a situação”.

Referências

Abrantes, José Mena. 1986. Cinema Angolano. Um Passado a Merecer Melhor Presente. Luanda: IAC/ Cinemateca Nacional.

. 2015. “Cinema Angolano: Um Passado com o Futuro sempre Adiado”. Em Angola, o Nascimento de uma Nação. O Cinema da Independência., editado por Maria do Carmo Piçarra e Jorge António, pp. 15-46. Lisboa: Guerra e Paz, Editores, S.A.

Abrantes, José Mena, e Matos-Cruz, José de. 2002. Cinema em Angola.

Luanda: Edições Chá de Caxinde.

Amaral, Ana Rita. 2006. “Sobre Sem Rede: Ruy Duarte de Carvalho – trajectos e derivas”. Etnográfica 10(1): 195-198.

Barros, António Augusto. 2006. “Ao partir palavras – notas para um outro tempo de escuta”. Setepalcos 5 (Julho): 56-63.

Basto, Maria Benedita. 2019. “Escritas e imagens para uma epistemologia nómada. Ruy Duarte de Carvalho e James C. Scott entre resistências subalternas, oralidades e cinema não etnográfico”. Em Diálogos com Ruy Duarte de Carvalho, editado por Marta Lança, pp. 111-134. Lisboa: BUALA – Associação Cultural e Centro de Estudos Comparatistas (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).

Cádima, Francisco R. N. 2016. “Televisão e Império: Sobre a inexistência de emissões da RTP nas províncias ultramarinas portuguesas”. Media & Jornalismo XVI (29): 83-91.

Carvalho, Ruy Duarte de. 1984. O Camarada e a Câmara. Cinema e Antropologia para Além do Filme Etnográfico. Luanda: INALD.

. 1985. Nelisita: Argumento do Filme. Luanda: União dos Escritores Angolanos.

. 1997a. A Câmara, a Escrita e a Coisa Dita. Luanda: Instituto Nacional do Livro e do Disco.

. 1997b. Aviso à Navegação: Olhar Sucinto e Preliminar sobre os Pastores Kuvale da Província do Namibe com um Relance sobre as Outras Sociedades Agropastoris do Sudoeste de Angola. Luanda: INALD.

. 1999. Vou lá Visitar Pastores: Exploração Epistolar de um Percurso Angolano em Território Kuvale (1992-1997). Lisboa: Cotovia.

. 2002. Os Kuvale na História, nas Guerras e nas Crises.

Artigos e Comunicações (1994-2001). Luanda: Editorial Nzila.

. 2004a. “Em quem pensa quem ‘responde’ pelos Kuvale?”.

Cadernos de Estudos Africanos 5/6 (Junho): 197-208.

. 2008. A Câmara, a Escrita e a Coisa Dita… Fitas, Textos e Palestras. Lisboa: Cotovia.

Cordeiro, Ana Dias. 2010. “A obra deste escritor também é cinema”.

Ípsilon, 10 de Novembro de 2010.

Dias, Inês Cordeiro. 2019. “A câmara e a nação: a criação de um país nos filmes de Ruy Duarte de Carvalho”. Em Diálogos com Ruy Duarte de Carvalho, editado por Marta Lança, pp. 153-164. Lisboa: BUALA

– Associação Cultural e Centro de Estudos Comparatistas (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).

Estermann, Carlos. 1961. Etnografia do Sudoeste de Angola. O Grupo Étnico Herero. Vol. III. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar.

. 1971. Cinquenta Contos Bantos do Sudoeste de Angola: Texto Bilingue com Introdução e Comentários. Luanda: Instituto de Investigação Científica de Angola.

Fischgold, Christian. 2019. “Presente Angolano, Tempo Mumuíla: para além do filme etnográfico”. ITINERÁRIOS–Revista de Literatura 49: 63-78.

Lança, Marta. 2019. “Foi a partir do cinema que me tornei antropólogo”. Em Diálogos com Ruy Duarte de Carvalho, editado por Marta Lança, pp. 138-152. Lisboa: BUALA – Associação Cultural e Centro de Estudos Comparatistas (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).

Levin, Tatiana. 2015. “Dos filmes dos pioneiros aos ‘realizadores da poeira’: que cinema angolano?” Em Angola, o Nascimento de uma Nação. O Cinema da Independência, editado por Maria do Carmo Piçarra e Jorge António, pp. 75-100. Lisboa: Guerra e Paz, Editores, S.A.

Lopes, Rui Guilherme. 2006. “Eu digo que te vais lá visitar, entre os pastores”. Setepalcos 5 (Julho): 54-55.

Maxwell, Kenneth. 2005. “Os Estados Unidos e a descolonização portuguesa (1974-1976)”. Relações Internacionais 8 (Dezembro):

5-37.

Monteiro, João Gouveia. 2006. “Ruy Duarte de Carvalho na VII Semana Cultural da Universidade de Coimbra”. Setepalcos 5 (Julho): 4-5.

Moorman, Marissa. 2018. “Estado, nação, arquivo: três curtas de Ruy Duarte de Carvalho”. Em A Colecção Colonial da Cinemateca. Campo, Contracampo, Fora-de-campo, editado por Maria do Carmo Piçarra, pp. 108-117. Lisboa: Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema e Aleph – Rede de acção e investigação crítica da imagem colonial.

Nicolau, Teresa. 2006. “A utopia da identidade no cinema de Ruy Duarte de Carvalho”. Setepalcos 5 (Julho): 44-47.

Piçarra, Maria do Carmo. 2015. “Ruy Duarte: um ‘cinema de urgência’ para resgatar Angola do ‘hemisfério do observado’”. Em Angola, o Nascimento de uma Nação. O Cinema da Independência, editado por Maria do Carmo Piçarra e Jorge António, pp. 101-137. Lisboa: Guerra e Paz, Editores, S.A.

Pimentel, Joana. 2013. “Imagens de Angola colonial na colecção da Cinemateca Portuguesa”. Em Angola, o Nascimento de Uma Nação. O Cinema da Libertação, editado por Maria do Carmo Piçarra e Jorge António. Vol. II, pp. 109-140. Lisboa: Guerra e Paz, Editores, S.A.

Pinto, António Costa. 2001. O Fim do Império Português: A Cena Internacional, a Guerra Colonial, e a Descolonização, 1961-1975. Lisboa: Livros Horizonte.

Ponte, Inês. 2019. “Conhecer e animar o arquivo de RDC: processos e resultados a partir de uma inventariação”. Em Diálogos com Ruy Duarte de Carvalho, pp. 185-208. Lisboa: BUALA – Associação Cultural e Centro de Estudos Comparatistas (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).

. 2021. “An Angolan vernacular-language fiction film as para-ethnographic film: Nationalism and the evolving politics of film circulation and reception”. History and Anthropology, 32(5): 596-616.

Predal, René. 1982. Jean Rouch, un griot gaulois. Paris: L’Harmattan.

Sá, Tiago M.V. Moreira de. 2011. “O Amigo Inconveniente. Os Estados Unidos, a África do Sul e a Descolonização de Angola”. Em O Fracasso da Operação Savannah (Angola-1975), editado por Miguel Júnior, pp. 20-40. Luanda: Mayamba.

Sampaio, Sofia. 2018. “O que sobrou: materialidade e colonialismo numa coleção de imagens em movimento”. Mana XXIV (3): 247–276.

Filmografia

Sou Angolano, Trabalho com Força [série documental]. Dir. Rui Duarte [episódios Ferroviários do Caminho de Ferro de Benguela, Gráficos, Padeiros e Operários Têxteis I e II]. Televisão Popular de Angola (TPA), Angola, 1975.

Geração 50 [média-metragem documental] Dir. Rui Duarte. Televisão Popular de Angola (TPA), Angola, 1975. 24mins.

Uma Festa Para Viver [média-metragem documental] Dir. Rui Duarte.

Televisão Popular de Angola (TPA), Angola, 1975. 35mins.

Faz lá Coragem, Camarada [longa-metragem de ficção] Dir. Rui Duarte.

Televisão Popular de Angola (TPA), Angola, 1976. 125mins.

O Deserto e os Mucubais. Dir. Rui Duarte. Televisão Popular de Angola (TPA), Angola, 1976.

Angola 76, é a Vez da Voz do Povo [trilogia documental]. Dir. Rui Duarte.

Televisão Popular de Angola (TPA), Angola, 1977.

Presente Angolano, Tempo Mumuíla [série documental] Dir. Rui Duarte.

Televisão Popular de Angola (TPA), Angola, 1979. 360mins.

Nelisita: Narrativas Nyaneka [longa-metragem de ficção] Dir. Rui Duarte.

Instituto Angolano de Cinema (IAC), Angola, 1982. 64mins.

O Balanço do Tempo na Cena de Angola [média-metragem] Dir. Rui Duarte. Instituto Angolano de Cinema (IAC), Angola, 1982. 43mins.

Moia – O Recado das Ilhas [longa-metragem de ficção] Dir. Ruy Duarte. Gemini Films, Filmargem, RTP, Laboratório Nacional de Cinema – UEE, Cabo-Verde, 1989, 62mis.

‘Practice, however, would unblock the situation’: Cinema and Anthropology in Ruy Duarte de Carvalho’s Visual Work

Artigo publicado originalmente em niki vol. 9, n. 2 (2022): 166-195 | ISSN 2183-1750 | doi: 10.14591/aniki.v9n2.901 Publicado pela AIM com o apoio do IHC, NOVA- FCSH.

- 1. É de salientar que o autor rubricou a sua produção cinematográfica como Rui Duarte, diferenciando-a, deste modo, da produção poética que, inicialmente, firmava como Ruy Duarte. Posteriormente, adota Ruy Duarte de Carvalho como a sua assinatura de autor.

- 2. O grosso da produção cinematográfica de Ruy Duarte de Carvalho encontra-se balizado entre os anos de 1975 e 1982, com a rodagem de Sou Angolano, Trabalho com Força (1975), Geração 50 (1975), Uma Festa Para Viver (1975), Faz lá Coragem, Camarada (1976), O Deserto e os Mucubais (1976), Angola 76, é a Vez da Voz do Povo (1977), Presente Angolano, Tempo Mumuíla (1979), O Balanço do Tempo na Cena de Angola (1982) e Nelisita (1982). Após um interregno, o cineasta realizará, em Cabo-Verde, a longa-metragem Moia – O Recado das Ilhas (1989), uma co-produção luso-franco-angolana.

- 3. A intervenção da investigadora dá-se no âmbito de uma rubrica organizada pela Cinemateca Portuguesa em parceria com a Aleph (Rede de acção e investigação crítica da imagem colonial), intitulada “A Colecção Colonial da Cinemateca. Campo, Contracampo, Fora-de-campo”, que decorreu entre Julho de 2015 e Dezembro de 2016. Posteriormente, em 2018, é publicado um e-book homónimo no qual se reúnem os contributos de vários autores que apresentaram, ao longo da programação, filmes nunca ou raramente projetados, pertencentes à chamada ‘coleção colonial’ depositada no ANIM. Para informações mais detalhadas sobre esta coleção, consultar o artigo de Sampaio (2018).

- 4. A este propósito, destaque-se a cadeira “Outras Cinematografias”, lecionada por Nuno Porto na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, cujo programa de 2002-2003 sobre docu-drama se baseou na série Presente Angolano, Tempo Mumuíla e na longa-metragem Nelisita. Há que salientar ainda a VII Semana Cultural da Universidade de Coimbra, decorrida entre os dias 28 de Fevereiro e 5 de Março de 2005, na qual Ruy Duarte de Carvalho ocupou uma posição central, dando coesão a uma série de iniciativas de natureza bastante heterogénea (Monteiro 2006, 4-5). O programa incluiu, para além de uma conferência proferida pelo autor, uma instalação/exposição concebida por Nuno Porto e Luís Quintais na qual estiveram em loop materiais cinematográficos de Carvalho (Amaral 2006, 197), bem como uma peça de teatro que incorporou, na cenografia, desenhos, fotografias e excertos de filmes do autor (Barros 2006, 56-63).

- 5. Foi também no decurso deste ciclo que foi apresentada a obra A Câmara, a Escrita e a Coisa Dita… Fitas, Textos e Palestras (2008), uma coletânea de textos produzidos por Carvalho entre 1984 e 2005, alguns dos quais sobre temáticas cinematográficas. Previamente, havia já sido publicado, no ano de 1997 e em Luanda, um volume homónimo que agregava textos do autor produzidos entre 1984 e 1997 que figuraram também na re-edição ampliada.

- 6. Dirigido por Pedro Pimenta, o festival Dockanema contou com uma mostra de filmes de Carvalho inseridos no ciclo “E agora… vamos fazer mais como?”, dinamizado por Marta Lança.

- 7. A convite de Paulo Branco, Ruy Duarte participa na primeira edição do Estoril Film Fest em 2007, integrando um painel de jurados juntamente com Asia Argento, Miquel Barceló, Stéphane Braunschweig e Don Delillo.

- 8. “Dar a ver o que tem andado a ler, Ruy Duarte de Carvalho”, texto originalmente publicado no Ípsilon a 8 de Fevereiro de 2008, encontra-se disponível para consulta no portal ‘BUALA’ em https://www.buala.org/pt/ruy-duarte-de-carvalho/dar-a-ver-o-que-tem-anda....

- 9. A este propósito, Carvalho alude a uma intervenção de Joseph Ki-Zerbo, decorrida II Congresso da Fédération Panáfricaine des Cinéastes (FEPACI), na qual o burquinês alerta os jovens cineastas africanos para os perigos do “olhar etnográfico” (Carvalho 1984, 43).

- 10. A este respeito, escreve o autor: “É sem dúvida necessário que a antropologia saiba desfazer-se das suas roupagens imperialistas para que a contradição evocada por Ki-Zerbo encontre menos oportunidade para manifestar-se. Mas é preciso reconhecer que esta mesma contradição não será inteiramente ultrapassada antes que os intelectuais africanos assumam também um esforço no sentido de tirar proveito daquilo que a antropologia lhes pode fornecer, o que normalmente recusam por princípio, por não serem capazes de perdoar-lhe ter servido os dominantes do passado e se prestar ainda hoje a manipulações por parte dos dominadores do presente. Agindo assim estes intelectuais tomam a imagem pelo objecto sem ter em conta que a imagem é tributária da superfície que a reflecte” (Carvalho 1984, 44-45). Nesta e noutras citações foi mantida a grafia do texto original, anterior ao Acordo Ortográfico de 1990.

- 11. Fundada em 1969, a Cinangola encontrava-se vinculada à Angola Filmes, produtora audiovisual por seu turno associada às Produções Cinematográficas Perdigão Queiroga, em Portugal (Pimentel 2013, 135).

- 12. A 27 de Junho de 1973 é publicado pelo Ministério do Ultramar, à época dirigido por Silva Cunha, o Decreto-Lei nº 319/73 que vem permitir ao Governo promover “a constituição de empresas para a concessão do serviço público de televisão nos territórios de cada uma das províncias ultramarinas”. A RPA é criada em Fevereiro de 1974, mas nunca chegará a transmitir (Cádima 2016, 83-91).

- 13. Rodado entre os meses de Junho e Julho de 1975, o conjunto de dez inquéritos é conduzido por Áurea de Carvalho (Operários da Construção Civil), Raúl de Almeida (Os Camponeses), Jorge Gouveia (Os Pescadores), Carlos António (Os Marmoristas), António Ole (Ferroviários do Caminho de Ferro de Malanje) e Ruy Duarte que, com Ferroviários do Caminho de Ferro de Benguela, Gráficos, Padeiros e Operários Têxteis I e II, se assume responsável pela rodagem de metade dos títulos da série, cujo paradeiro permanece, até hoje, desconhecido.

- 14. A Nagra foi o primeiro sistema de gravação de áudio portátil, operando através de um sistema manual de bobines.

- 15. À época, o país encontra-se divido em três fações políticas que disputam o controlo do Estado recém- criado. Às zero horas do dia 11 de Novembro, a proclamação da independência é feita em duas frentes: em Luanda, Agostinho Neto declara a constituição da República Popular de Angola; no mesmo dia, uma coligação entre a UPA/FNLA e a UNITA anuncia a consagração da República Democrática de Angola.

- 16. Em Agosto de 1975, forças sul-africanas, que se haviam coligado com a FNLA e a UNITA no combate ao MPLA, invadem Angola pela sua fronteira sul, ocupando a zona do complexo hidroeléctrico Ruacaná- Calueque junto à Namíbia. Em meados de Outubro, dá-se início à célebre “Operação Savannah”, com a penetração do território por forças regulares do exército de Pretória. Após a tentativa falhada de capturar Luanda antes do dia 11 de Novembro, o que inviabilizaria o governo de Agostinho Neto, prosseguem as ofensivas entre o MPLA (militarmente auxiliado por tropas cubanas e soviéticas) e a coligação África do Sul/UNITA/FNLA, até à expulsão definitiva do exército sul-africano no início de 1976 (Sá 2011, 20-40)..

- 17. Conhecidos também por povo Mukubal, os Kuvale constituem uma população pastoril que ocupa maioritariamente a faixa semidesértica entre o litoral angolano e o escarpado da Serra da Chela. Para informações mais detalhadas no que concerne aos supramencionados habitantes da província do Namibe, consultar Estermann (1961) e, sobretudo, Carvalho (1997; 1999; 2002: 2004).

- 18. Dos filmes que constituem a série documental apenas é conhecido, atualmente, o paradeiro dos últimos sete.

- 19. As dimensões ética e estética do seu programa são também exemplarmente sintetizadas na fórmula cinematográfica que propõe: “Objectivo teórico global para o cinema angolano: produzir filmes cientificamente correctos, socialmente operantes, cinematograficamente válidos, eticamente honestos e publicamente viáveis” (Carvalho 1984, 90).

- 20. Disponível, na íntegra, para visionamento em https://www.dailymotion.com/video/xf3kla.

- 21. A este propósito, convém clarificar que apenas em Ondyelwa se verifica a existência de comentário off, uma opção que se justifica, de acordo com Carvalho, por ser tratar do único filme da série dotado de um “carácter mais didático” (Carvalho 2004b).

- 22. Não deixa de ser curioso pensar e contrastar a primeira parte deste trecho à luz de um texto escrito, alguns anos depois, pelo autor. Em “A questão, pensava eu ao deixar Manchester…”, reflexão redigida em 1990, Ruy Duarte de Carvalho medita na sua experiência como convidado do Festival Internacional do Filme Etnográfico na cidade inglesa. Ao comentar o título de um dos programas do festival – Disappearing World – dirá: “Não comporta a expressão […], porém e desde logo, uma atitude ética e teórica que a reflexão moral e política, a consciência e o debate antropológicos pareciam ter de há muito ultrapassado […]? Que etnocentrismo, que imobilismo prevaleceria ainda nas fileiras da sua ciência que lhes impedisse a constatação basilar de que os processos que testemunham e analisam nos seus terrenos de pesquisa não são sinais de um mundo que desaparece, mas sim de um mundo que se transforma, de um mundo que emerge, carga positiva, de um Changing World?” (Carvalho 2008, 340; cf. Lança 2019, 150).

- 23. Embora isento de comentário off, Presente Angolano, Tempo Mumuíla era acompanhado de uma voz de tradução que vertia os testemunhos das populações da língua mumuíla para a portuguesa. Esta opção havia sido tomada pelo realizador com o intuito de que os seus filmes pudessem ser vistos pela maioria da população angolana, mesmo por aqueles e aquelas que não soubessem ler (Carvalho 2004b). Aquando da realização de Nelisita o realizador opta, contudo, por legendar a longa-metragem.

- 24. O filme Mandabi (1968) de Ousmane Sembéne é usualmente referenciado como a primeira longa- metragem ficcional inteiramente falada numa língua africana (Wolof). O seu processo de produção, porém, contou com uma rede de apoio financeiro substancial, distanciando-se assim das condições de rodagem de Nelisita.