Justiça racial e colonialismo em Portugal: da negação à reparação

O crescente movimento anti-racista em Portugal desafia toda uma narrativa nacional, confrontando-nos com a possibilidade de racismo estrutural. Somos um país racista?

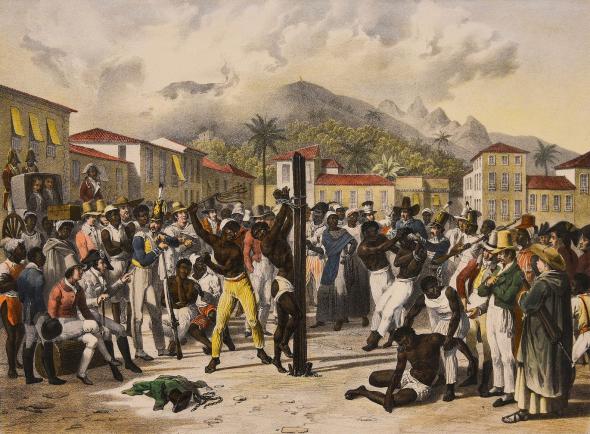

Punição de um escravo no Brasil, por Mauricio Rugendas (circa 1830) | Domínio Público

Punição de um escravo no Brasil, por Mauricio Rugendas (circa 1830) | Domínio Público

“O país mais racista é aquele que não o admite.” — Susana Peralta

Uma identidade dissonante

“Portugal é um país de brandos costumes” foi um dos slogans com que o Estado Novo, mediante censura e propaganda, procurou incutir a crença de que em Portugal tudo decorria sem violência, num clima de amabilidade e respeito pelo próximo generalizado.

Através desta narrativa, procurava esconder-se o carácter repressivo da ditadura, cuja polícia perseguia, torturava e eliminava elementos da oposição, mantendo grande parte da população do país na miséria e na ignorância.

De forma semelhante, a romantização perturbadora da história colonial Portuguesa acabou por nos proteger de uma confrontação com a realidade do colonialismo e com a forma através da qual ela persiste até aos dias de hoje.

Sim, podemos ser um povo acolhedor e caloroso. Mas se pretendemos operar transformações sociais mais fundamentais, é necessário um mergulho profundo no nosso passado e na constituição sociológica do Portugal actual.

O legado colonial

A língua portuguesa é actualmente a quinta língua mais falada do mundo. Teremos alguma ideia do que se encontra por trás deste facto? Como será possível que até aos dias de hoje nos tenhamos contentado com a narrativa de termos sido colonizadores benevolentes, erguido monumentos em honra dos “Descobrimentos” e prestado homenagem aos seus protagonistas?

Portugal foi pioneiro no comércio transatlântico de escravos no século XV, subjugando populações negras da África Ocidental, utilizando-as na exploração do Brasil. Do século XV até inícios do século XIX, tornámo-nos numa das maiores potências globais do comércio de escravos, raptando, escravizando e deportando cerca de 5,8 milhões de pessoas, um número superior a qualquer outra potência colonizadora.

Apesar de Portugal se ter retirado do comércio de escravos durante o abolicionismo, há pouco mais de 200 anos, o seu projecto colonial estava longe do fim. O império colonial português, o primeiro império global da história, sendo considerado o mais antigo dos impérios coloniais europeus, abrangeu quase seis séculos de existência – esmagando culturas indígenas no Brasil, na África Ocidental e Oriental, e impondo o seu domínio sobre partes da Índia, Malaca (Malásia), Ilhas Molucas, Macao (China) e Nagasaki (Japão).

Há pouco mais de 40 anos, Portugal combatia ainda nas guerras coloniais, reprimindo movimentos independentistas nas suas colónias Africanas – Angola, Guiné-Bissau e Moçambique.

Aquilo que encontramos nos livros de história e que é transmitido no sistema educativo é a continuação de uma narrativa central ao colonialismo: a ideia de superioridade racial e cultural de europeus brancos e Cristãos sobre populações “primitivas” negras e indígenas; juntamente com a romantização do império colonial português, retratado como uma forma relativamente pacífica de empreendedorismo e intercâmbio intercultural.

Na verdade, o colonialismo não foi nada mais do que a escravização atroz e o genocídio de outros povos em nome de interesses económicos – extração de recursos e mão-de-obra barata. Não há dúvidas que os povos brancos e Ocidentais devem grande parte da sua riqueza inigualável e do seu legado de “progresso” civilizacional, à coerção violenta exercida pelo colonialismo.

Ao longo da história, testemunhamos várias tentativas de justificar o projecto colonial, criando uma dissociação relativamente à crueldade indescritível que o tornou possível – fundamental à sua estratégia de dominação de negros, indígenas e pessoas de outra cor.

Nos anos 30, com o slogan “Portugal não é um país pequeno”, o Estado Novo procurou cultivar um orgulho nacional derivado da dimensão do império colonial português. Contudo, nos anos 50, numa altura em que os impérios coloniais se encontravam em colapso pelo mundo inteiro, o regime viu-se obrigado a justificar a sua presença colonial em África. Nesse sentido, amplificou a narrativa do lusotropicalismo – um imaginário de Portugal como uma nação multirracial e pluricontinental, com uma capacidade inata para um tipo de colonização amigável e não-violenta, e uma atitude liberal relativamente a relações sexuais e casamentos interraciais. Silenciando a realidade do racismo e do colonialismo, a propaganda solidificou-se em livros de história, estátuas e monumentos, cimentando uma narrativa histórica profundamente alienada.

A hierarquia racial por trás do colonialismo

O colonialismo anda de mãos dadas com um sentido de hierarquia racial e com a desumanização das vítimas de opressão. O seu propósito é perpetuar uma relação de poder entre diferentes raças, que continua a comandar o nosso comportamento social na medida em que não é reconhecida.

Em 1444, quando Infante Dom Henrique se torna no primeiro Europeu a navegar até à África subsariana, capturando escravos directamente ao invés de os obter através de intermediários no Norte de África, o Rei de Portugal D. Afonso V contrata Gomes Eanes de Zurara, cronista régio, para escrever uma biografia sobre Infante Dom Henrique.

Como John Biewen explica no podcast ‘How Race was Made’ [Como a Raça foi Inventada], “[Zurara] afirmou que o principal motivo de Infante Dom Henrique era o de converter [subsarianos] ao Cristianismo. Portanto Zurara descreve a escravatura como progresso rumo à liberdade em África, escrevendo ‘Viviam assim como bestas. (…) Não tinham nenhuma compreensão do bem, apenas sabiam viver numa preguiça bestial.’ Os textos de Zurara foram amplamente circulados entre as elites portuguesas. Nos anos que se seguiram, os portugueses e as suas ideias sobre os povos africanos, lideraram o caminho à medida que o comércio de escravos africanos se expandia entre países como Espanha, Holanda, França e Inglaterra.”

As ideias sobre supremacia branca e “desenvolvimento” foram de extrema importância, à medida que as potências colonizadoras procuravam ideologias que pudessem justificar este tipo de subjugação sem escrúpulos; nas palavras do escritor afro-americano Te-Nehisi Coates, “A raça é o filho do racismo, não o pai.” Por outras palavras, o conceito de raça como hoje o conhecemos – sem espaço na biologia ou antropologia modernas – foi fabricado pelos primeiros ideólogos do colonialismo, de forma a justificar aquilo que nunca poderia ser justificado.

No que diz respeito à confrontação de Portugal com a verdadeira face do colonialismo, Grada Kilomba, escritora, artista e psicóloga, afirma que continuamos a alimentar-nos de um passado romântico, sem o associar a “culpa, vergonha, genocídio, exclusão, marginalização, exploração, desumanização”. A sua análise continua, “Ainda não passámos da negação. [O racismo] tem a ver com um processo psicológico que passa de negação a culpa, de culpa a vergonha, de vergonha a reconhecimento e de reconhecimento a reparação. Quando estou em Portugal sinto que estamos completamente na negação.”

Ampliando a nossa definição de racismo

Com o crescer do movimento anti-racista em Portugal, toda uma narrativa nacional é desafiada, confrontando-nos com a possibilidade de racismo como realidade estrutural em Portugal. “Somos um país racista?” – a pergunta produz ondas de choque.

O presidente do PSD, Rui Rio, diz-nos que “Não há racismo na sociedade portuguesa”. Na mesma linha, Jerónimo de Sousa, secretário geral do PCP afirma que “o povo português na sua esmagadora maioria não é racista”.

Lidamos aqui com duas formas diferentes de definir racismo.

Uma baseia-se no estereótipo do racista como indivíduo, que intencionalmente leva a cabo actos de maldade motivados por ódio racial. Outra definição descreve racismo como um “sistema que abrange estruturas, acções e crenças económicas, políticas, sociais e culturais, que institucionalizam e perpetuam uma distribuição desigual de privilégios, recursos e poderes, entre pessoas brancas e pessoas de cor (Asa G. Hilliard) – um sistema no qual fomos socializados e que infiltrou a sociedade a todos os níveis, desde o funcionamento das instituições, a uma mentalidade dissimulada de hierarquia racial, até aos atos explícitos de racismo.

Confrontar pessoas brancas com o sistema histórico de superioridade branca e com o racismo que elas próprias internalizaram pode ser extremamente desafiante, despoletando inúmeros mecanismos de evasão e defesa descritos como “fragilidade branca” (Robin diAngelo). Nas palavras de Layla F. Saad, “Vais assumir que aquilo que está a ser criticado é a cor da tua pele e a tua bondade individual, ao invés da tua complicidade com um sistema de opressão, desenhado para te beneficiar à custa de [pessoas negras, indígenas e de cor], de formas que não estás sequer consciente.”

Identidade nacional e islamofobia

Neste artigo, foco-me primariamente na repressão histórica e subsequente racismo sistémico que incide sobre as populações africanas. Contudo, o exercício de aprofundar outras relações de poder, de longa data, poderá ajudar-nos a compreender muito do que hoje se encontra aparentemente normalizado em termos de tensões étnicas e raciais.

Um elemento fundamental é o apagar das influências islâmicas em Portugal, desde a reconquista gradual do território mouro pelos reinos cristãos da Península Ibérica, concluída no século XIII.

Marta Vidal, jornalista, escreve “Desde então, a identidade Portuguesa construiu-se em oposição aos Mouros, historicamente retratados como inimigos.” Estes foram tempos marcados pela construção de uma identidade Europeia que se definia “pela sua oposição aos muçulmanos, e por uma mentalidade que retratava as relações cristãs-muçulmanas em termos conflituosos”.

Durante o período de ditadura, estas divisões culturais e religiosas foram reacendidas e amplificadas. Como Marta Vidal afirma, “Com o Catolicismo no centro das narrativas nacionalistas, a ditadura ultraconservadora retratava Muçulmanos como invasores e ‘inimigos da nação Cristã’”.

Actualmente em Portugal

Em 2018, a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ERCI), do Conselho da Europa, alertou para a infiltração da extrema-direita e de grupos neo-Nazis nas forças de segurança e no panorama político. Manuel Morais, vice-presidente do maior sindicato da PSP (Associação Sindical de Profissionais de Polícia), foi forçado a demitir-se após denunciar a presença de elementos racistas e xenófobos dentro das forças policiais, acusando de negligência os organismos de monitorização. Nas legislativas de 2019, a extrema direita ganha lugar no parlamento com a eleição do deputado André Ventura. No final do passado mês de Julho, o assassinato de Bruno Candé na avenida de Moscavide, em plena luz do dia, por um veterano da guerra colonial, mostrou também a relutância de diversas figuras políticas e de partes da população portuguesa em aceitar a explícita dimensão racista por trás do crime. Mais recentemente, a extrema direita radical ameaça figuras de liderança do movimento antifascista e anti-racista.

Mas para além de situações onde a presença do racismo é evidente e faz soar alarmes, o facto é que as pessoas negras e pessoas de outra cor ou etnia, se encontram estruturalmente em desvantagem em vários níveis da sociedade – do acesso à habitação e à saúde, às menores perspectivas em termos de educação e emprego.

A maioria dos cidadãos afro-portugueses imigraram ou são descendentes de imigrantes das ex-colónias portuguesas, que mantêm ainda o português como língua oficial (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe). Muitos deles vêm em busca de uma vida digna e acabam por se estabelecer em zonas periféricas mais económicas. Muitas destas zonas são compostas por bairros altamente segregados com uma elevada concentração de afro-descendentes e outras populações marginalizadas, tal como o povo cigano, que partilham dificuldades económicas semelhantes. Estas são zonas onde há pouco investimento de dinheiro público para o melhoramento de serviços públicos, tais como educação, saúde e cultura.

Como resultado da opressão histórica à qual estas populações foram sujeitas, existe muito mais propensão à pobreza e a limitações no percurso educativo e profissional.

Claramente, estamos também perante barreiras sócio-económicos e é fácil observar a força gravitacional de um ciclo vicioso que vincula múltiplas gerações aos estratos mais baixos da sociedade – seguramente, a raça não é o único factor condicionante.

Mas podemos também questionar – por que motivo precisaram os afro-descentes de abandonar o seu país de origem em busca de uma vida digna? Qual o nosso papel na destabilização sistemática da economia e dos meios de subsistência das ex-colónias, ao ponto destas pessoas escolherem abandonar tudo o que até então conheciam, lançando-se a um futuro incerto?

Cristina Roldão, socióloga, diz que “falar de racismo não é ocultar outras formas de desigualdade – de género, de classe, de orientação sexual, e outras. Estas relações de poder andam articuladas.” A todos os níveis da sociedade, existe uma convergência de diferentes sistemas de opressão que se unem para moldar o nosso dia a dia – seja através de racismo, colonialismo, patriarcado, antropocentrismo – estruturalmente beneficiando brancos sobre negros, pessoas de outra cor ou etnia; homens sobre mulheres; ricos sobre pobres; cisgéneros heterossexuais sobre LGBTQ; humanos sobre animais e a Terra.

Reparação

Tal como o presente ainda contém as condições ideológicas e psicossociais que produziram e sustentaram a realidade colonial, é possível que encontremos também em nós aquilo que permitiu que este país abraçasse a diversidade e permitisse a coexistência de diversas culturas e religiões ao longo da história.

Reparar o legado histórico da supremacia branca e do colonialismo exige que nos desloquemos da negação para o reconhecimento, de forma a transformar coletivamente as formas nas quais este legado ainda persiste – ideologicamente, institucionalmente e psicossocialmente.

Por este motivo, este trabalho aponta-nos para um processo fundamental de transformação social – em última análise, rumo à criação de uma sociedade livre de opressão, capaz de uma coexistência verdadeiramente pacífica, não apenas entre diferentes culturas e etnias, mas talvez até com a ampla comunidade de seres vivos, tão misteriosa e profundamente interligada, que habita e anima este planeta.

Como impulsionadores da “Era dos Descobrimentos” e exportadores de um impulso colonial que desencadeou toda uma outra dimensão de opressão, temos a responsabilidade de assumir este trabalho profundo e quebrar esta corrente histórica.

Artigo originalmente publicado em openDemocracy a 31.08.2020