Corpos de Excepção

As guerras, massacres, abusos de autoridade e o tratamento de migrantes como escravos apoiam-se na nossa indiferença e em não darmos ao “outro” o estatuto de humanidade que damos a nós próprios. Só dando direitos iguais a todos iremos acabar com este silêncio criminoso e assassino

Antes dos comentários nas redes sociais, era o silêncio. Agora, os párias deste mundo são mortos várias vezes: são mortos quando as balas explodem neles e são mortos quando as hordas dos comentadores das redes sociais, instalados nos sofás das nossas cidades “Je Suis”, garantem que “se lhes aconteceu alguma coisa é porque alguma coisa de mal estariam a fazer”. Vamos do silêncio para o barulho, garantindo sempre o mesmo grau de indiferença ideológica, para que o massacre se faça sem grandes contestações.

Conto quatro histórias: a primeira passou-se há duas gerações, durante as quais toda a memória foi apagada; uma é filha da guerra sem fim ao terrorismo; as últimas duas acontecem cá. Todas elas remetem para um facto. Nos nossos países ditos civilizados, os únicos humanos somos nós, os burgueses, brancos e que vivemos no meio das cidades. Tudo o resto são seres subnormais que não são iguais a nós e cuja morte tem apenas, no máximo, um segundo de atenção e uma eternidade de indiferença.

Chovia em Paris no dia 17 de outubro de 1961. Mais de 30 mil argelinos, homens e mulheres e crianças, acudiram ao centro da Cidade Luz, vestidos com as suas melhores roupas. Os homens levavam os seus casacos e gravatas; as mulheres, os seus vestidos mais bonitos. Todos queriam protestar contra o recolher obrigatório decretado pelas autoridades para interditar os “franceses-muçulmanos-argelinos” de saírem de suas casas entre as oito e meia da noite e as cinco da manhã. Essa proibição era ilegal. Mas que interessava isso? Na Argélia lutava-se contra os independentistas, todos os árabes eram suspeitos. Paris, a pátria das proclamações dos “Direitos do Homem”. Noventa anos depois do massacre da Comuna de Paris, em plenos anos 60, as ruas foram novamente lavadas pelo sangue, e entre 150 e 300 argelinos foram mortos a tiro pela polícia francesa. Num dos sítios onde os corpos foram largados para serem engolidos pelo Sena, um agente quis imortalizar o momento e escreveu numa parede: “Aqui afogamos os argelinos.” Foram décadas de silêncio total.

Trinta anos depois, um jornalista, Jean-Luc Einaudi, esteve sempre ao lado daqueles que exigiam que fosse quebrado o silêncio sobre a morte dos seus e publicou um livro, “A Batalha de Argel”, em que se contava o que aconteceu, O homem que ordenou o massacre foi Maurice Papon. Durante a ocupação nazi da França organizou as deportações de judeus para os campos da morte; no final da guerra, quando previu a derrota, começou a passar informações para a Resistência gaullista. Os nazis perderam a guerra e ele continuou funcionário da República. Da mesma forma que garantiu que 1560 judeus franceses fossem levados para campos de extermínio, onde foram assassinados e cremados, deu a ordem para que os argelinos fossem massacrados. Tanta dedicação valeu-lhe ser condecorado com a medalha da Légion d’Honneur. O funcionário exemplar teve o pequeno azar de o seu pecadilho no massacre dos judeus ter sido descoberto. Einaudi aproveitou o seu julgamento, em 1990, para denunciar o massacre de 1961. Resultado: foi processado por Papon por difamação. O jornalista pediu que fossem abertos os arquivos da polícia sobre os acontecimentos, para se poder defender. O pedido foi recusado. Conseguiu que dois funcionários do arquivo testemunhassem ter visto documentos que confirmavam as acusações a Papon. Einaudi foi absolvido no processo. O Estado tratou de abrir um novo processo contra os funcionários que testemunharam.

Até agora, o condenado Papon, pelo seu papel como colaborador dos nazis, é o único responsável pelo massacre de 17 de outubro de 1961. Einaudi tinha dedicado o seu livro, “A Batalha de Paris”, a Jeannette Griff, de nove anos, deportada para Auschwitz em 1942, e Fatima Bedar, 15 anos, assassinada pela polícia no massacre de Paris.

No início do seu livro “Théorie du Drone”, Grégoire Chamayou transcreve os diálogos de uma equipa de comando de um drone armado durante uma missão em que uma viatura vai ser destruída pelo veículo não tripulado armado. Estes militares, que atuam a milhares de quilómetros do campo de batalha, acordam de manhã, tomam as torradas com as suas famílias e depois vão trabalhar para um sítio onde comandam drones, e perante os dados que recolhem os sensores de sons, os intercetadores de comunicações e as câmaras, decidem se procedem ou não à destruição destes alvos.

Neste caso, que inicia o livro de Chamayou, são civis inocentes os homens e mulheres e crianças que vão morrer, devido à decisão de os liquidar. Para evitar que as estatísticas sejam negativas para os mais de seis mil drones dos EUA, que atuam numa dúzia de países para muitos dos quais não há uma declaração formal de guerra do Congresso dos EUA, as autoridades vão caracterizar como “combatentes inimigos” todos os homens adultos que sejam alvo de um ataque, estejam armados ou não. O resto são inevitáveis danos colaterais.

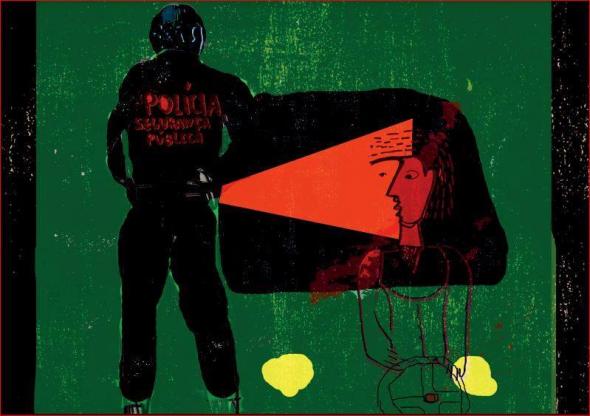

O planeta divide-se em duas zonas: uma civilizada, onde há um modo de vida do mundo livre a preservar, e outra selvagem, habitada por criaturas que podem ser abatidas para seu próprio bem. Esta estrutura replica-se, numa escala proporcional, nas nossas próprias zonas civilizadas: as cidades têm zonas de gente de bem e bairros suburbanos para imigrantes, pobres, negros e, portanto, criminosos. A guerra sem fim ao terrorismo justifica que vivamos numa espécie de estado de exceção permanente em que os direitos, liberdades e garantias podem ser suspensos para preservar a nossa segurança. Mas mesmo antes disso, nas nossas próprias cidades, as pessoas não têm todas os mesmos direitos. Se se é negro, imigrante, pobre ou se vive nos subúrbios espera-se, volto a repetir, que as forças da ordem se comportem de uma forma diferente do que fariam no meio da Avenida de Roma. Como me explicou, numa rede social, um polícia: “Essa escumalha também não se comporta connosco da mesma maneira.”

A 4 de janeiro de 2009, um agente da polícia mata um rapaz negro de 14 anos. Dispara a arma a 15 centímetros da cabeça de Elson Sanchez, conhecido por Kuku. O relatório da PJ afasta a hipótese de ter havido legítima defesa. O jovem fugia de dentro de um carro roubado. Quando lá fui, dias depois, em reportagem pela TVI, um toxicodependente que estava na zona afirmou para a câmara que o polícia teria dito depois de disparar: “Acabei de dar um tiro nos cornos do preto.” Segundo uma norma interna para utilização de arma de fogo pelas for- ças de segurança, só é possível disparar se “existir um perigo iminente de morte ou ofensa grave à integridade física do elemento policial ou de terceiros (…) o que justifica o recurso efetivo a arma de fogo contra pessoas”.

No dia 22 de novembro de 2017, a polícia disparou 40 balas contra o Renault Mégane de cor branca em que seguia Ivanice Carvalho da Costa, imigrante brasileira que estava em Portugal há 17 anos e trabalhava no aeroporto. A polícia confundiu a viatura com um Seat da mesma cor que tinha sido referenciado como levando os autores de um assalto a uma caixa multibanco, usando explosivos. Imigrante, brasileira, pobre, a família, sem meios, estava ainda ontem à espera que o seu corpo fosse transladado para o Brasil.

Neste mundo podem ser assassinadas milhões de pessoas em países longínquos com a intenção de os democratizar à bomba. Ninguém coloca “Je Suis Cairo” quando são mortos 300 egípcios. Os pobres e os imigrantes podem ser revistados à bruta e mortos a tiro. Um dia, até os ricos dos condomínios protegidos e dos muros altos e eletrificados do Primeiro Mundo vão entender que a selvajaria multiplica a selvajaria e apenas a igualdade de direitos pode respeitar a vida.