Manuel Faria de Almeida: o cinema como corpo de delito

A morte de Manuel Faria de Almeida, em dezembro último, passou quase em silêncio por Moçambique. E esse silêncio, mais do que circunstancial, diz muito sobre a forma como ainda lidamos com certas memórias incómodas do período colonial — sobretudo quando elas não cabem nem na narrativa heroica do império, nem numa leitura simplificada do colonizador como bloco homogéneo e acrítico.

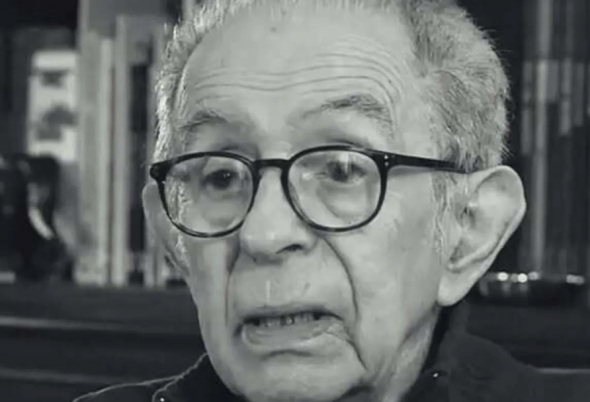

Soube da sua existência — como pessoa e como cineasta — relativamente tarde, na terceira edição dos Encontros do Património Audiovisual, realizada em Maputo, em Outubro de 2025. Participei nesse encontro como assessor de imprensa e moderador da mesa em que Maria do Carmo Piçarra apresentava o livro resultante da longa investigação que dedicou ao filme Catembe. Foi aí que o filme deixou de ser apenas um título mítico, referido de passagem em histórias do cinema português, e se tornou, para mim, um verdadeiro campo de perguntas.

Catembe não é apenas “o filme mais censurado da história do cinema”, nem apenas uma curiosidade extrema do período do Estado Novo. É, antes de tudo, um objecto profundamente perturbador porque olha para Lourenço Marques a partir de dentro, com uma câmara que se recusa a servir a propaganda colonial, o exotismo turístico ou a retórica da harmonia racial. Fá-lo a partir de um lugar especialmente desconfortável: o de um homem branco, nascido em Moçambique, formado em Londres e em Paris, que conhecia intimamente a cidade e as suas divisões sociais.

O que sempre me interessou, e continua a interessar, em Catembe é precisamente isso: a possibilidade de perceber como uma parte da comunidade branca de Lourenço Marques pensava — ou podia pensar — a questão colonial nos anos 60. O filme mostra fissuras, inquietações e desconfortos morais que não cabem na ideia de um colonato uniforme, satisfeito e politicamente anestesiado. A censura percebeu isso com uma lucidez brutal: o problema de Catembe não era ser declaradamente anticolonial; era não confirmar o olhar oficial sobre a colónia.

Ao expor o contraste entre o domingo dos brancos e a segunda-feira dos negros; ao recusar imagens “convenientes” de convivência racial encenada; ao filmar corpos, gestos e tempos que não obedeciam ao guião do regime, Manuel Faria de Almeida construiu uma interpretação crítica da realidade colonial que não precisava de slogans. Como sublinha Maria do Carmo Piçarra, tratava-se de um filme que funcionava como corpo de delito — uma prova visual de que a experiência colonial era atravessada por desigualdades demasiado evidentes para serem neutralizadas pela montagem.

A violência da resposta do regime foi proporcional ao incómodo. Mais de uma centena de cortes, destruição obrigatória de material filmado, redução drástica da metragem e, ainda assim, a proibição total da exibição. O que se mutilou ali não foi apenas um filme, mas uma possibilidade de cinema. O próprio Faria de Almeida reconheceu, em entrevistas amplamente publicadas por Maria do Carmo Piçarra, que Catembe acabou por ancorar — e em certo sentido travar — as suas ambições enquanto autor de cinema de ficção. A experiência deixou marcas profundas, levando-o a afastar-se desse caminho e a concentrar-se no documentário, na televisão e no trabalho institucional.

Esse reconhecimento, feito pelo próprio, é talvez um dos aspectos mais trágicos desta história. Não porque o seu percurso posterior tenha sido irrelevante — foi fundador do Centro Português de Cinema, presidiu ao Instituto Português de Cinema e à Tóbis, formou gerações de profissionais na RTP e em Macau —, mas porque Catembe representava uma ruptura precoce, rara, num cinema ainda largamente domesticado pelo olhar colonial.

Que o filme tenha sido exibido publicamente apenas duas vezes após o 25 de Abril e tenha permanecido décadas na sombra, até ser resgatado por investigação académica, diz muito sobre as hierarquias da memória cultural. Há obras que sobrevivem porque confortam; outras sobrevivem porque alguém insiste que não esquecer também é um acto político.

Em Moçambique, Catembe continua a ser pouco visto e pouco discutido. Talvez porque obriga a revisitar o passado colonial fora de esquemas fáceis. Talvez porque nos lembra que a cidade — Lourenço Marques, hoje Maputo — sempre foi um espaço de confronto de olhares, e que alguns desses olhares, vindos de onde menos se esperaria, ousaram desviar-se da norma.

Recordar Manuel Faria de Almeida hoje não é um exercício de nostalgia cinéfila. É um convite a olhar para o arquivo com menos complacência, a escutar os silêncios impostos e a reconhecer que, por vezes, a história também se escreve nos filmes que quase não puderam existir.