Na vertente sul do desejo

Cada um de um lado diverso da montanha. Da subida e descida das marés do outro lado do desejo, nada sei. Tudo o que fazemos é imaginar o outro, desenhá-lo com os lápis que temos à mão. Enquanto isso, o mundo muda na vertente sul do mesmo monte. Pensar que o encontro é ver a escarpa que estava oculta, é abalroá-lo, atropelá-lo, com uma ilusão. Não há como escapar à face escarpada do monte que nos está destinado. Abrimos túneis com dinamite nas cordilheiras terrestres, furamos a pedra com gigantes berbequins, mas não há pólvora que nos permita atravessar esta serrania. Agustina diz que são duas ideias incompatíveis, a de homem e a de mulher, que a incompatibilidade obedece a uma técnica de travagem. Há fronteiras que os nossos amados comboios não atravessam, e, apesar dos mitos de fusão, ainda bem que não o fazem. É esse penhasco que peia o fogo que galga o monte desenfreado. É um país que se esconde na outra vertente do desejo. Atiro-lhe pequenas anotações em papéis amarrotados.

Se me deitar de costas contra o monte e desaparecer, sentirei as vozes na outra face, sibilantes nas nuvens que roçam os arbustos. Vozes que varrem a superfície, que riscam a pedra num timbre agudo. A vasilha que segura o sangue, estala com o milagre das bodas, não contém a fermentação. A noite dilui a efígie dos cumes, os seres evaporam-se, sobem como aromas inalados pelos luzeiros que esburacam a noite. Dissolvem-se os diurnos apetites que nos afastam uns dos outros, ouve-se um tambor grave como um coração no interior do monte. As aparições que surgem inclinam-me, lançam-me como uma flecha sobre a quimera. Deste lado da montanha, irrompe a vontade de penetrar a mais difícil das belezas, de anelar a paisagem, um mundo abreviado, uma mulher. A tensão que me apanha como uma cheia, torna difícil separar o que é mediado pelo risco, pelo poder, pela embriaguez, de um equilíbrio de forças que se enlaçam com o desejo do outro.

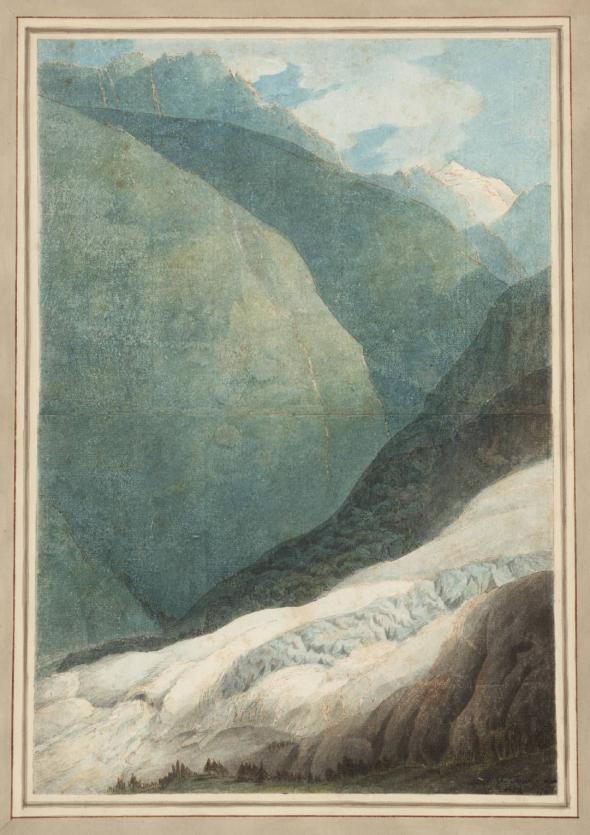

The Source of the Arveyron, Francis Towne, 1781

The Source of the Arveyron, Francis Towne, 1781

É um engodo o verbo que a bíblia atribui à união dos sexos, não creio conhecer a mulher que desejo. O objecto, que poderia ser mapeado e categorizado, desapareceu com os apetites, submergiu na pequenez publicitária que me sufocava. Na gravidade do desejo, o embaraço, as dificuldades que atravesso, alongam-se, demoram-se contra a minha vontade. Não tenho um instrumento para reconhecer de forma justa. Os instrumentos desaparecem na inabilidade de emparelhar o desejo com o do outro. O que surge é um choque, um conflito. O gozo implica entrar no domínio do interdito, ou seja, do que vive entre ditos, entre a lei que se diz e o que se ouviu dizer do outro, razão pela qual o prazer é indissociável de um certo desprazer; o orgasmo surge do curto-circuito entre a impossibilidade e a energia insana do desejo. O prazer do desprazer torna-se gozo. Aquele que desejo é, de certo modo, sempre “hetero”, sempre outro, seja ele de que género for. O desejo desloca-nos, coloca-nos frente ao enigma, há nele um rapto e uma evocação. Junto ao penhasco onde procuro mergulhar todas as semelhanças desaparecem. Só antes ou depois do desejo se conhece a semelhança genital.

No entanto, algo se espelha nas costas um do outro. “Quando Vénus Urânia emergiu das ondas ficou lá um buraco do tamanho de um homem (…) ninguém tapou aquela espécie de vácuo (…) Dentro das proporções que lhe cabiam tinha salas enormes, cheias de portas e passagens secretas. Abria-se uma - fechavam-se mil. Abria-se outra: ficavam sempre muitas por abrir. Só no fim das salas todas corridas se saberia exacto o nome que havia de convir à recém-chegada.” escreveu Cesariny à cabeça de Titânia. O desejo está na raiz irreconhecível do homem. Espinosa, que diz que ele é a própria essência do homem, escreve: “Compreendo, aqui, portanto, pelo nome de desejo todos os esforços, todos os impulsos, apetites e volições do homem, que variam de acordo com o seu variável estado e que, não raramente, são a tal ponto opostos entre si que o homem é arrastado para todos os lados e não sabe para onde se dirigir” Como nos escapamos deste labirinto? De que modo afirmamos conhecer o outro pelo qual simultaneamente afrontamos e nos tornamos no Minotauro? Na sociedade em que vivemos, onde o desejo é remetido a um passatempo, onde o monstruoso se figura como um anjinho barroco encarregue dos pequenos prazeres, o que sobra são os entreténs, as tecnologias dos órfãos do desejo, enquanto este nos deixa ao abandono no sopé do monte.

“As ribeiras tremem na base das montanhas —/ geladas, de costas,/ as montanhas tremem sobre as águas deslocadas de repente.” (Herberto Helder). O desejo é o que nos leva a produzir novas formas, a construir um mundo, a organizarmo-nos de maneiras singulares e inovadoras. Entre o que se espelha e o que se oculta, é a hipótese que sobra de nos libertarmos do pântano jurídico onde nos afogamos. Quando o outro aparece, surge sempre como alguém a ser lido, a descobrir, a tatear, como a figuração do desconhecido sobre a qual projecto as minhas fantasias. O desejo que deflagra num movimento inesperado, numa desigualdade oscilante, numa ondulação caprichosa, nunca será uma uniformização homogénea e igualitária. A igualdade confunde-se com impunidade na sociedade neoliberal, a impunidade é hierárquica. Na perversão capitalista, igualdade significa apenas privilégio. Só ouvindo quem sofre a acção concreta desta construção veremos a estrutura, de outro modo invisível, que organiza os gestos e as acções que o subjugam. A fusão imaginária do romantismo apenas corrobora o desaparecimento do desejo na visão monolítica onde vivemos. Pelo contrário, o desacordo, a multiplicação, a contradição, são a prerrogativa do ser desejante. Do mesmo modo que as casas parecem existir para haverem ruas, os corpos florescem no campo aberto, exponencial, monstruoso do desejo. A mulher que desejo, é ela e o que a rodeia. Será sempre um desconhecido, um ser votado à imaginação, às fantasias com as quais cresci. Um ser que aparece e desaparece, espectral, que me força à destruição e reconstrução dos mapas que faço enquanto dorme. Um ser que corre pelos meus sonhos e me empurra para o desfiladeiro da vontade. Vivo na sedução o jogo desequilibrado dos mal-entendidos, dos silêncios e repetições. Ela, forçada a viver como uma pária, para não se submeter à imobilidade da colina que não lhe pertence, onde a destituem da metamorfose, leva-me a entrar na errância, na antecipação do que seria o comum se habitasse no seu desejo.

Apenas a imperfeita arte da leitura me orienta no presente, na irrupção do novo, porque toda a educação está fadada ao fracasso, como dizia Freud, porque parte da instrução da norma, das situações ideais, dos princípios. Mas um princípio é apenas algo que aparece no começo, nunca um resultado. A sociedade, que nos formata e educa com figuras exemplares, força-nos a abandonar o contacto com a ravina criativa do desejo. A queda que o modelo pretende evitar é o gesto primordial do desejo, aquilo que me subtrai à jurisdição de mim mesmo. Enquanto a vontade de imunidade, de posse, de segurança leva à regressão social que vemos em nosso redor. Só o desamparo junto do outro me encaminha para a descoberta do que não sei, nem conseguiria antecipar. A única preparação possível para o desejo é a da queda, é ter de me tornar outro nesse desfiladeiro. O desejo é produtivo, é o que, descobrindo-se na superfície exagerada dos lugares, nos faz ganhar outro modo de ser. “O corpo sob a pele é uma fábrica sobreaquecida”, escreveu Antonin Artaud.

Winifred Nicholson, Glimpse Upon Waking, 1976

Winifred Nicholson, Glimpse Upon Waking, 1976

Algo muito anterior a mim mesmo faz com que me despossua da identidade em que me encontro para desaparecer numa coisa que ainda não é. Tudo são deslocações, diz Herberto no poema “as palavras”, um poema que dá a ver o desfiladeiro que procurei tatear.

“Deslocações de ar, de palavras, partes do corpo

deslocações de sentido nas partes do corpo.

As ribeiras tremem na base das montanhas —

geladas, de costas,

as montanhas tremem sobre as águas deslocadas de repente.

Os animais apoiam-se no seu próprio sangue.

As flores apoiam-se na sua própria cor.

As idades apoiam-se na sua própria memória.

E o sono desloca-se da terra para o coração.

Vive-se com o coração a tremer

como uma montanha sobre ribeiras de luz —

e depois a treva desloca-se da idade para o coração

como um lugar inteiro.

E um dia os animais passam junto aos lençóis estendidos,

e a sua passagem queima a brancura

exposta a todas as deslocações.

Então candeias e papoulas deslocam-se sobre imagens cheias de patas —

e fechamos os olhos para a terrível dor da carne,

respiramos mal,

trememos apoiados no nosso próprio terror.

Deslocações de dedos em volta de umas ancas ferozes,

mão atentamente aberta sobre uma vagina viva

como uma boca nas virilhas, a flor do ânus, a flor do ânus —

e depois a luz desloca-se de toda a parte para toda a parte.

O dia apoia-se no seu próprio movimento.

O peixe apoia-se na sua própria submersão.

O amor apoia-se no seu próprio êxtase.

E as vozes apoiam-se no seu próprio som.

Apenas as flores se apoiam no perfume veloz.

Apenas os corpos se apoiam nas flores que eles próprios são —

atados como ramos de um cego e amargo e monstruoso e veloz perfume,

como um perfume de corpos.

As ribeira de luz respiram a prumo.

As ribeiras de treva respiram a prumo.

Vive-se a tremer com o pavor e a glória.

Vive-se de uma ponta à outra o extremo amor, o amor,

e a solidão como um lugar inteiro.

Alguém respira onde é vivo —

uma boca, um ânus, uma vagina viva.

Alguém ferve pela luz adiante até entrar nas trevas

e ficar respirando nas trevas.

Um perfume de esperma.

Um perfume de salsa.

Um perfume de enxofre que estonteia.

Alguém se transforma numa coisa inominável.”