Imaginários da Guiné-Bissau. O espólio de Álvaro de Barros Geraldo (1955-1975), uma exposição a abrir caminhos para a investigação

Fotografias de André Cordeiro

Les Immatériaux foi a exposição que Jean-François Lyotard comissariou em 1985 no Centro Georges Pompidou e que ficou como referência do início de um novo pensamento expositivo, acolhendo a «imutabilidade» como noção-plataforma de possível entendimento da junção entre filosofia, ciência, arte e tecnologia. Lógicas e dinâmicas museológicas e curatoriais mudaram à medida que novas práticas expositivas trouxeram o questionamento da relação com o conhecimento e o simultâneo questionamento do seu próprio papel na produção desse conhecimento e do envolvimento face à sociedade. Estabeleceu-se em definitivo, entretanto, o encontro entre arte e ciência em projectos, conferências, publicações, mostras, exposições, eventos híbridos, em que investigadores e artistas se aproximam. Para este caminho confluíram muitas reflexões e muitas práticas de uma multiplicidade de gentes. Situado do lado das «mais exactas» das ciências exactas, no campo da teoria quântica – uma teoria que advogava ter de ser «comprometida» –, o brilhante David Bohm argumentou como a criatividade corresponde a uma similar proposição geradora preexistente à ciência e à arte, concretizada depois nas respectivas especificidades, e como quer a ciência quer a arte operam identicamente em termos de imagens, representações, símbolos e formulação de paradigmas (On Creativity, Routledge, 1996). De resto, o potencial revolucionário da ciência como da arte decorre para Bohm precisamente da criatividade. Reflectindo sobre a viragem etnográfica da arte e o novo paradigma do artista como etnógrafo, Hal Foster deteve-se na que era a tradicional oposição entre qualidade estética e relevância política para interrogar vias inéditas da resistência e inovação como relações imanentes, bem como do compromisso na escolha (The Return of the Real, MIT Press, 1996). Na resposta à discussão do «autor enquanto produtor» feita por Walter Benjamin em 1934, Foster enfatizava como surgiam de modo crescente propostas artísticas em que autoria estética era entrelaçada com investigação social e política, configurando práticas críticas interventivas. Consequente ao «artista como etnógrafo», juntou-se tanto o «artista como curador», que prolonga a investigação artística na concepção expositiva, como o «académico como curador», a integrar nas exposições a produção científica. Assuma-se, pois, que o solo conjunto a permitir a convergência entre «artistas-cientistas» e «cientistas-artistas» é, no fim de contas, o da criatividade.

Servem estas linhas para falar da exposição Imaginários da Guiné-Bissau. O Espólio De Álvaro de Barros Geraldo (1955-1975), que esteve patente no Museu Nacional de História Natural e da Ciência em Lisboa entre 8 de Maio e 7 de Setembro e reflecte este pensamento expositivo hoje tornado comum. Com curadoria de Inês Vieira Gomes e Catarina Laranjeiro, a exposição, que foi financiada no âmbito da 2.ª edição do programa Arte pela Democracia–Comissão Comemorativa 50 anos do 25 de Abril, com parceria da DGArtes, mostrou parte do espólio inédito de fotografias de Álvaro de Barros Geraldo (1922-1993), um espólio depositado no Arquivo Histórico Ultramarino após ter passado pela Fundação Calouste Gulbenkian, que compreende cerca de 82 mil negativos e que, embora tematicamente classificado pelo fotógrafo, continua ainda por ser catalogado e estudado. O lançamento do catálogo vai acontecer agora, a 31 de Outubro, às 17 horas, também naquele museu.

Investigadoras no Instituto de História Contemporânea na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Inês Vieira Gomes e Catarina Laranjeiro cruzaram-se no igual interesse pela investigação do colonialismo, do pós-colonialismo e das repercussões sociais, culturais e identitárias das narrativas do Estado Novo nas ex-colónias e em Portugal. A estruturar a proposta curatorial, as duas propuseram uma possível visão do espólio de Álvaro de Barros Geraldo de acordo com a ideia de que aquelas fotografias permitem reflectir sobre a ficção oficial do regime salazarista relativamente às tensões coloniais. No imediato olhar, essas fotografias constituem lugares de manifestação e inscrição da ficção discursiva de «manutenção da paz» formulado como estratégia de anular a visibilidade do que era o contexto real da guerra. Herdada, mantida e em parte perpetuada desde o século XX até agora, foi essa ficção oficial que as curadoras quiseram questionar e desconstruir, num exercício mais amplo de promover uma problematização sustentada criticamente do autoritarismo e da democracia em Portugal, na Guiné-Bissau, bem como dos outros países africanos colonizados.

Numa tarde de sábado de Julho conversei com as duas e com a Aurora Almada e Santos, também investigadora no IHC-NOVA/FCSH, e a Ariana Furtado, professora, premiada em 2018/2019 e 2020/2021 pela coautoria dos projectos «Com a mala na mão contra a discriminação» e «Ge(ne)rando polémica… ou antes pelo contrário», ambas responsáveis por visitas comentadas à exposição. As quatro têm em comum a ligação com o Laboratório IN2PAST que no início de 2025 inaugurou o programa «Investigar para Expor» querendo fomentar, como surge explicitado, a «reflexão sobre diferentes práticas curatoriais e expositivas que ativam e se alimentam de processos de pesquisa crítica e colaborativa» (https://www.fcsh.unl.pt/eventos/investigar-para-expor-artistas-na-fabric...). E também têm em comum a cumplicidade do estudo e da intervenção cultural, social e política relativamente à questão colonial, à descolonização, tal como à persistência do racismo e da violência dele decorrente na sociedade portuguesa. Quando acontece o lançamento do catálogo, devolvo alguns momentos da conversa, apresentada a uma só voz, como concordaram as quatro.

Comissariar a história, a memória e outros olhares fazendo do passado uma interrogação visível nas paredes

Palavras sobre como os museus, as exposições e a curadoria se afirmam como um terreno fértil para a reflexão crítica sobre o passado colonial ao promoverem um plano paralelo de problematização do colonialismo e dos seus legados, que deve confluir e articular-se com a investigação académica, suportando a ampliação e a democratização das narrativas representadas junto de maiores públicos.

A lógica de usar exposições como reflexo de investigação já é corrente e liga-se a um entendimento mais amplo da interrogação e do conhecimento onde desaguam contributos muito diversos das novas epistemologias, desde as epistemologias feministas às epistemologias do Sul, entre outras várias. Habitualmente é a investigação que leva à exposição, no vosso caso, foi o inverso. Quem lê livros académicos, mas também quem visita exposições, geralmente faz parte de círculos restritos, mas talvez realizar exposições possa ser uma forma de maior proximidade na divulgação de conhecimentos…

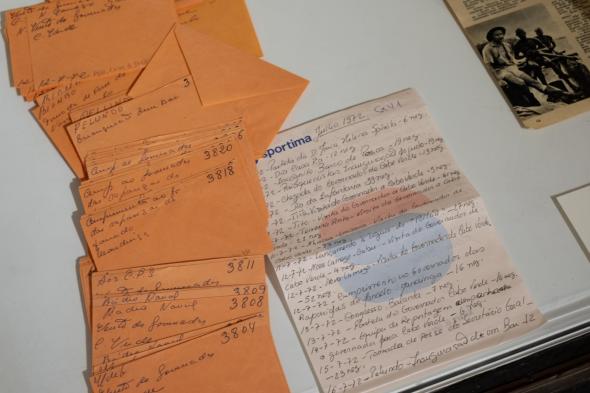

– Cada vez mais ouvimos falar de exposições que resultam de processos de investigação, mas no nosso caso é o contrário, é uma exposição que pretende chamar a atenção para que alguém venha, de facto, investigar este espólio. Ou seja, a investigação ainda está por vir, ainda está por fazer. Este espólio tem cerca de 82 mil negativos, mais provas de contacto, álbuns, pranchas soltas, jornais, muitos outros materiais.

– Entrou no Arquivo Histórico Ultramarino em 2000. Passados 24, 25 anos continua sem ser estudado. Não há recursos, nem humanos nem financeiros, para o tratar. Está como entrou. Felizmente o fotógrafo deixou-o muito bem organizado; temos o inventário original, que já ajuda bastante. Este acervo foi doado ao Arquivo pela Fundação Calouste Gulbenkian, que o adquiriu à viúva do fotógrafo. Estamos a falar de um material que está há um quarto de século à espera de ser estudado. A ideia era, com esta exposição, chamar a atenção para este conjunto.

– É um espólio que começa em 1966 e vai até 1976. O fotógrafo já estava na Guiné-Bissau pelo desde 1955, mas o espólio, tal como está organizado no Arquivo, inicia-se em 1966. Acaba por ser um grande arquivo visual sobre a guerra colonial portuguesa na Guiné-Bissau.

– É também sobre a tentativa de simular que a guerra não existia. O que se transmite é a ideia de um quotidiano normal, uma certa normalidade, esquecendo que havia ali um grande número de pessoas — tropas portuguesas e africanas envolvidas na luta contra o PAIGC.

– Grande parte das pessoas retratadas está ali por causa da guerra, mas ela não aparece diretamente.

– Vemos visitas de figuras como José de Azeredo Perdigão, o chefe da PIDE, o grupo Duo Ouro Negro, acampamentos da Mocidade Portuguesa — muitos —, festas de Natal. Claro que a guerra está lá sempre, aquilo também é a guerra. Mas está sempre presente de forma implícita.

– A guerra está lá. Está sempre. Está o armamento apreendido ao PAIGC, os prisioneiros de guerra, o Rafael Barbosa… estão as personagens da guerra. Mas o que fica ali é o simulacro. O que não é detectado no quotidiano. Acho que é essa a ideia: a tentativa de mostrar a «normalidade», porque também no discurso do governo português, nomeadamente na ONU, a partir de finais de 61, começam a tentar passar a perspectiva de que a situação tinha regressado à normalidade e que a violência já não existia. Há claro uma tentativa de passar essa mensagem a nível diplomático e as fotografias também vão um pouco nesse sentido.

– Sobre a articulação entre investigação e exposições, acho que as exposições são um bom canal para produzir, pensar e ter interlocutores, são para mim um espaço de maior diálogo… Quando estávamos a montar a exposição, uma das coisas que saltou logo à vista foi que as empregadas de limpeza do museu eram todas negras, e pensei: «porquê que não estou a falar com estas pessoas?». O museu é um espaço que, de alguma forma, cria diálogo. Não digo que o que eu estava a fazer estivesse em diálogo com elas, mas estava muito mais do que se estivesse a escrever um artigo. Estávamos no mesmo espaço: eu a pendurar coisas, elas a limpar o chão. De repente pensei: «o que é que estas pessoas acharão disto?». Isso leva-me a colocar perguntas. Obriga-nos a contactar com muito mais gente.

– Houve este caso em que convidaram uma pessoa para a exposição Álbuns de Família Fotografias da Diáspora Africana na Grande Lisboa da Filipa Lowndes Vicente e da Inocência Mata, em que a Aurora participou.

– Sim, uma das senhoras da limpeza, que trabalhava no Padrão dos Descobrimentos, foi convidada a participar na exposição fornecendo também as suas próprias fotografias. A ideia partiu um pouco do que a Catarina dizia que as senhoras de origem africana são uma realidade quotidiana, trabalham em inúmeras instituições, sem elas as instituições não funcionam. Estava-se a organizar uma exposição sobre a diáspora africana em Portugal e as curadoras acharam que fazia todo o sentido integrar uma das senhoras que lá trabalhava. Na verdade, podemos nos questionar em quantas das inúmeras exposições e iniciativas sobre colonialismo, descolonização, diáspora africana em Portugal, encontramos pessoas de origem africana a visitá-las? Muito poucas.

– Mesmo nas visitas guiadas, às vezes – e isto é uma autocrítica – temos pessoas com quem não lidamos no dia-a-dia enquanto escrevemos, pessoas complicadas que monopolizam a visita, pessoas (risos), estão ali e comentam «olhe que não é assim…», «mas…», «isso não é bem…». E isso é um estímulo, um sinal do que ainda falta fazer. Confronta-nos muitas vezes com a bolha onde vivemos.

– Na primeira visita à exposição esteve presente um casal com dois filhos, o pai tinha uns 40 anos e, por exemplo, ficou muito curioso em saber das histórias porque o pai dele tinha estado na Guiné-Bissau, mas ele sabia muito pouco sobre a experiência do pai, em que anos o pai tinha estado lá, como tinha sido. A questão do silêncio. Mostrámos um aerograma, e ele não sabia o que era. Foi um feliz acaso.

– Há aquela velha frase do Antero de Quental de que a universidade só vai iluminar o povo quando arder (risos). É horrível, espero que não… Mas acho que, se a academia é uma ponte com a sociedade, não deve ser a única. As exposições também são uma ponte: para visitas, para pessoas, para críticas.

O mito do colonialismo português «sem mácula» e a urgência de descolonizar a história portuguesa

Palavras sobre como continuam a persistir vestígios das narrativas do Estado Novo que suavizaram o autoritarismo e a violência colonial celebrando o «encontro» e a «proximidade amigável» com os povos colonizados e exaltando uma suposta miscigenação harmoniosa.

Há algo de particularmente terrível no colonialismo português. Em contraponto a outros colonialismos, onde se assumia um certo distanciamento em relação aos colonizados, no caso português houve sempre a ideia de proximidade — «estávamos próximos, éramos amigos deles» —, uma narrativa que se cristalizou como imagem do que Portugal fez nas ex-colónias.

– É verdade que foram colonialismos diferentes, heterogéneos, mas a ideia da excepcionalidade do colonialismo português continua. Também quando comparamos a ditadura portuguesa com a alemã, esquecemos que a nossa ditadura se estendia a Angola e Moçambique. Agora, por exemplo, estão a ser divulgados relatos da PIDE em Moçambique importantíssimos para perceber a violência cabal que existiu.

— Uma das principais razões pelas quais ainda não há um debate aprofundado sobre a violência da colonização e os legados que persistem, como o racismo ou a forma como olhamos para os corpos negros, é precisamente esse discurso construído em torno do colonialismo português, que perdura até hoje.

— E para esse debate falhou sobretudo o Estado não promover uma reflexão clara e honesta sobre o colonialismo. Faltou rever manuais e livros de história e revisão não é apagar: é contextualizar, explicar, abrir espaço para relatos de ambos os lados. Durante muito tempo, só se ouviu um lado. No cinema, por exemplo, poucos filmes ou documentários deram voz às populações colonizadas. Quando dei aulas em León, o “hino” dos imigrantes portugueses era a música «Conquistador» vencedora do Festival da Canção em 1984, que ainda hoje se ouve… Toda a gente tem um fascínio por essa música porque ela apela àquilo que fomos e àquilo que gostaríamos de continuar a ser.

— Continua realmente presente nas pessoas esse ideal, com toda a sua conotação política, e para a sua desconstrução falta também ainda uma dimensão individual na reflexão sobre a colonização portuguesa, porque quase não há relatos de memórias do racismo quotidiano vivenciado por pessoas comuns nas ex-colónias — um exercício que seria essencial fazer. É essencial essa dimensão pessoal, mas, da parte dos chamados colonos portugueses, praticamente não existe uma análise crítica do que viveram. Houve há pouco tempo a publicação de um livro crítico importante de um professor que viveu em Moçambique, mas se pensarmos na quantidade de colonos é muito pouco.

– O livro é o Memórias do Eugénio Lisboa. Foi publicado igualmente o Memórias em Tempo de Amnésia, do Álvaro Vasconcelos; os dois são testemunhos fundamentais da violência do racismo no quotidiano que ajudam a desconstruir essa ideia de proximidade amigável.

– Há, claro, o Caderno de Memórias da Isabel Figueiredo, mais ficcional, mas fazem falta relatos vindos de colonos que descrevam como era a vida.

– Porque isso ajudaria a desconstruir o mito e a mostrar que, na realidade, no quotidiano, não havia interação racial, nem mistura, nem relações verdadeiramente amigáveis. Difícil é encontrar esses colonos, porque adoptam o discurso institucional, feito para os defender, ao mesmo tempo que vão ficando para trás as histórias das outras pessoas. Depois há a própria perda material dos colonos depois de 25 de Abril que condiciona o olhar porque a marca da perda ficou nos que foram chamados retornados e dificilmente conseguem ir além da dimensão pessoal e ver o quadro geral.

– Mas acho que hoje é mais importante, como fez a Catarina Gomes no documentário «Filhos de Tugas», dar voz aos filhos: como foi crescer sabendo que os pais voltaram para Portugal e nunca mais regressariam. Ouvir também as mulheres era fundamental: falarem se as relações com os colonos foram consentidas, se se sentiram pressionadas, se amaram, se foram amadas. Ainda não vimos isso.

– Sim, é preciso ouvir colonos que contem as coisas de forma crítica, mas também as pessoas que trabalhavam para eles, os colonizados. O que seriam, por exemplo, as histórias das empregadas domésticas, muitas ainda crianças? Na verdade, é de uma violência extrema o discurso do regime de um colonialismo judaico-cristão de «ajuda» e mesmo «salvação, em que se acreditava e continua a acreditar.

– E existem mesmo sociedades paralelas em Portugal. Temos a sociedade maioritária, de origem branca, nascida e crescida cá há gerações, e outra sociedade com origem na imigração – primeira, segunda ou terceira geração – mas parecem duas sociedades que não entram em contato. Encontram-se no trabalho, nos transportes, nas consultas, mas não há verdadeira integração. Se perguntarmos quantas pessoas têm amigos de origem africana, a quantas casas já foram, a quantas festas ou jantares foram, vamos ver que é muito pouco.

– Até nos transportes se vê a existência dessas sociedades paralelas que não se encontram porque as pessoas trabalham em horários muito diferentes. Se apanhas o barco das 6h da manhã, a cor das pessoas é uma; se apanhas às 9h, é outra. Portanto ainda há sempre a questão de como representar, o que fazer com as representações do passado e com estas representações tão violentas. É uma questão que não está fechada e que se calhar nunca estará, porque ao mesmo tempo que há vozes críticas, há outras celebratórias.

– A questão da expansão continua a ter imensa actualidade na sociedade portuguesa, continua a ser reutilizada, nomeadamente a nível político. Basta ver a quantidade de estudos que remetem para a expansão porque continua a ser considerado o período maior da história de Portugal; fora do mundo académico português, parte significativa dos estudos sobre a história de Portugal incide na expansão.

– Problematizou-se muito as origens, quem somos e de onde somos, e de repente isso é um grande elefante na sala. A situação do racismo não está fácil, e agora há uma porta aberta perigosa. No projecto «Com a mala na mão contra a discriminação» que realizei com outras pessoas e se situou exactamente na vertente da educação contra o racismo, criamos oito oficinas onde apresentamos outros conteúdos às crianças da quarta classe que começavam a aprender a história de Portugal e a expansão marítima, reescrevendo páginas e integrando pontos de vista diferentes num manual de Estudo do Meio. Colocamos exemplos práticos para discussão, como identidade, relação com o espaço da escola e do bairro, como diferentes pessoas habitam o mesmo espaço e se havia desigualdades, a habitação. Sabemos que a recepção à imigração de Cabo Verde, por exemplo, deixou muitas pessoas a viver em condições quase sub-humanas. E continua a ser parecido.

– … em Algés de Cima, na Antiga Pedreira dos Húngaros, no Bairro do Talude…, sim.

A colecção dentro da colecção: desafios epistemológicos e éticos perante as fotografias de nus das mulheres

Palavras sobre como a nudez fotografada das mulheres coloca desafios epistemológicos e éticos à curadoria e exibição de imagens nas quais se espelham narrativas de dominação, instrumentalização, objectificação, bem como desconfortos e silenciosos, naquilo que foi a representação dos corpos negros no contexto colonial, e sobre como essas fotografias contem uma dupla violência simbólica, a colonial e a patriarcal.

No trabalho mais pessoal que Álvaro de Barros Geraldo terá tido, encontraram aquelas fotografias de mulheres, que colocaram dificuldades na curadoria, obrigaram a uma reflexão demorada sobre como apresentar e exigiram que encontrassem uma solução…

– Encontrámos no espólio uma colecção imensa, de centenas de negativos de mulheres nuas ou seminuas, em poses sexualizadas. Muitas mulheres sozinhas. Muito problemática. É algo comum a todos os impérios, mas expõe de forma nua e crua a violência colonial e da guerra. E sabemos que este tipo de fotografias aumentou no decorrer da guerra, porque estavam presentes em álbuns de antigos combatentes. Havia circulação dessas imagens, até em postais.

– Essas imagens estão no arquivo: ele fotografou uma miúda a ser circuncidada. Como é que, sendo fotógrafo comercial, estava ali a assistir e a fotografar?

– Como é que ele tem esse acesso?

– Supostamente os homens não assistiam. Quando vimos aquelas fotografias de mulheres coladas em pranchas antigas de álbuns, a Catarina Marques Mateus disse logo, «isto é, uma colecção privada dele, dentro da colecção». Mas não sabemos quais eram as suas intenções.

– Tenho um olhar de mulher, face a essas fotografias, mas acima de tudo de ser humano. Gostaria de imaginar: se surgisse de repente uma fotografia da minha bisavó ou trisavó numa exposição, sentir-me-ia confortável? Pergunto-me: como é que essas mulheres gostariam de ser vistas hoje? Sentir-se-iam confortáveis com a exposição da sua intimidade? A questão é a autorização: aquelas mulheres autorizaram? A fotografia podia existir, ser exposta, comentada? Não sabemos. Tendo ou não tendo autorizado, é responsabilidade nossa salvaguardar esse direito, a existência desse direito dado a essas pessoas. A minha grande questão prende-se com isso e com a violência invisível que muitas daquelas fotografias transmitem. Há toques, olhares, posições do corpo que me sugerem tristeza, incómodo, talvez violência. E para mim basta sugerir para ser uma razão válida. Isso deve ser salvaguardado, por respeito às pessoas e à sua existência. Porque nós não sabemos nada. Cada fotografia conta uma história, tem uma narrativa. Estão ali expostas e não sabemos. Estas, que são tão próximas e explícitas, podem contar histórias muito violentas, o que nos dá a responsabilidade de respeitá-las na forma como as tratamos, como falamos delas, como as expomos. Tudo depende também de quem faz a curadoria, de quem decide, de quem conta. Está tudo aí.

– Quando nos deparámos com essa colecção, percebemos que não podíamos ignorá-la. Mas como mostrar sem reproduzir a violência que carregam? Fizemos um workshop com várias pessoas – a Ariana, a Júlia Garraio, a Maria José Lobo Antunes, o Daniel Barroca, a Doutora Ana Canas, a Cláudia Moreschini, o João Egreja, da fotocine, que conheceu o fotógrafo, pessoas do Museu Ultramarino – e passámos uma manhã a discutir a melhor forma. Não chegámos a conclusão nenhuma. Houve consenso em não mostrar, mas com muitas dúvidas.

– A Maria José Lobo Antunes deu o exemplo da exposição A Guerra Guardada. Fotografias de Soldados Portugueses em Angola, Guiné e Moçambique (1961-74), publicada pela Tinta-da-china. Contou que numa fotografia de mulheres africanas prostitutas em acampamentos de soldados, decidiram rasurar os olhos. Mas vimos que isso também é violento: tira-se a cara, ficam só os corpos. O que estamos afinal a mostrar?

– O João Egreja, que conhecia o Álvaro de Barros Geraldo, disse algo interessante: «assim é que a pessoa fica mais coisa, com os olhos riscados…». A Maria José respondeu que também não tinha certezas, que todos estávamos a ensaiar formas. Gravámos o workshop, depois transcrevemos e decidimos fazer um caderno com reflexões e imagens, deixando em aberto.

– Para nós era impensável pôr essas fotografias na parede.

– Sim, nunca foi intenção. Mas também não mostrar seria invisibilizar essa violência. Então arranjámos este compromisso frágil: o caderno. Não é a solução ótima, mas permite que se continue a discutir. Na véspera da inauguração, percebemos que exibir o caderno ia também contra a política institucional do museu. Chegámos ao compromisso de mostrá-lo apenas na inauguração da exposição e em visitas guiadas, com mediação. O encontro com essas fotografias foi muito impactante. Porque se nas outras vemos a propaganda e o simulacro, aqui não há simulacro, está tudo ali.

– É também o que mais provoca reação. As pessoas, quando veem fotografias coloniais, muitas vezes ficam na primeira camada: acham bonito, estético, festivo. Não pensam no que está por trás. Aqui não há como fugir: confrontam-se diretamente com a violência.

– Hoje, na visita guiada, o Paulo Catrica falou muito da palavra arquétipo, de como estas fotografias funcionam como arquétipos e, de certa forma, de como as expor mostrando isso e, acima de tudo, os legados que transportam até hoje. Como dizer: «Isto é um arquétipo e continua em nós até hoje»?

– Claramente. Ficamos com uma visão única do que aquelas mulheres seriam. Será que se apresentariam sempre assim? Só assim? Essa visão única que as fotografias da época nos dão torna-se problemática porque reduz as mulheres a uma condição fixa – as mulheres negras, guineenses neste caso. Quando as queremos retirar dessa condição, fazemos o oposto: vestimo-las como portuguesas, europeias, de saltos altos, como nas fotografias apresentadas, no Congresso. É apropriação cultural. E como é que se despoleta o diálogo? Foi a minha principal preocupação quando falei convosco. Não me oponho às imagens em si, mas à forma como iniciar o diálogo, porque tudo depende disso.

– Há pouco tempo, a curadora senegalesa N’Goné Fall esteve em Portugal, viu a nossa exposição, e quando lhe coloquei a questão de mostrar ou não mostrar, disse: «É preciso mostrar, porque estas imagens continuam na cabeça das pessoas, e é por isso que o racismo existe».

O racismo da película, bolachas e sol, e o lançamento do catálogo

A vontade desta conversa impôs-se depois de durante a visita guiada ouvir recordar como Jean-Luc Godard criticou o racismo das tecnologias da imagem. Quando Samora Machel o convidou para contribuir para a formação da nova televisão moçambicana pós-colonial, Godard respondeu com um projeto mais vasto, destinado a fundar uma visualidade independente da matriz ocidental, no qual seriam incluídas as próprias pessoas no registo de uma autoimagem do país. O projeto não chegou a concretizar-se, mas no seu decurso ocorreu o episódio até hoje falado da recusa de Godard em utilizar a película da Kodak, que considerou distorcer de modo racista a cor das peles negras. Para devolver momentos possíveis da conversa que tivemos as cinco na tarde do sábado de Julho, acompanhada por bolachas e pelo sol coado das árvores a entrar pelas janelas, este tema serve de fecho à escrita, na expectativa do lançamento do catálogo.

… Gostava que repetissem o que disseram sobre o Godard afirmar que a câmara é sempre branca…

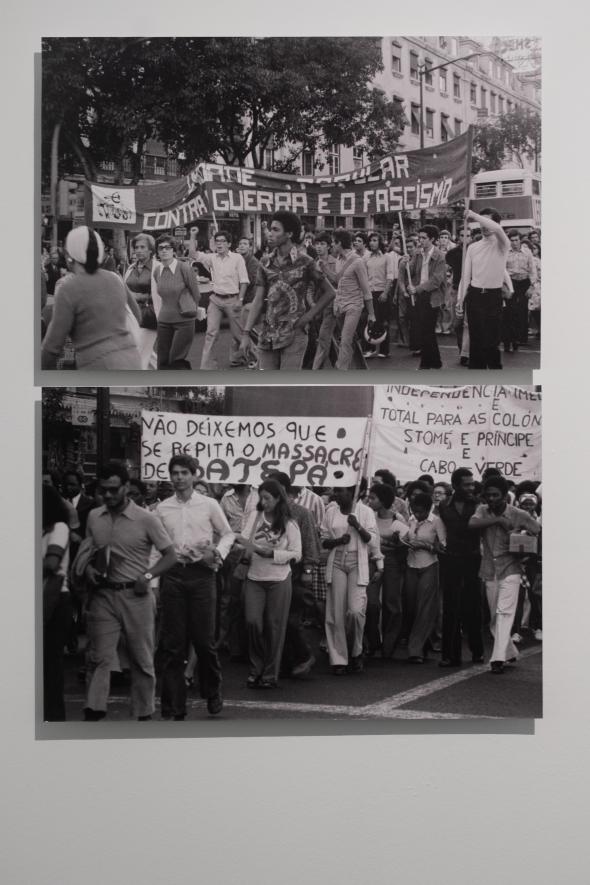

– A película é racista, sim. E quem fotografa sabe isso, porque nós fazemos o balanço de brancos. E é muito difícil. Mas o facto de ser muito difícil fotografar e representar corpos negros tem a ver com a película, que foi pensada por brancos, para fotografar brancos. Os corpos negros sempre foram mais difíceis de representar e muitas vezes até pediam às pessoas para fecharem a boca, por causa dos dentes, que criavam um contraste imediato. Essa crítica de Godard de que a «película é racista», é algo que tenho bastante presente e me faz questionar muito aquelas imagens. Nós não fizemos um estudo aprofundado do espólio, mas é significativo que, depois do 25 de Abril, este fotógrafo tenha continuado a registar muitas situações em que pessoas negras estavam presentes: a chegada do Aristides Pereira, as manifestações de afrodescendentes, a questão das barracas em Algés. Claro que era a profissão dele.