Entre o movimento negro e marxismo: genealogia intelectual de uma época

Amílcar Cabral e Mário Pinto de Andrade

Escrever uma biografia sobre Amílcar Cabral obrigou-me naturalmente a reconstituir a história intelectual do período por ele vivido. Foi preciso fazer uma arqueologia das suas ideias. Este texto é pois a contribuição para a biografia intelectual, não de Amílcar Cabral, mas da sua época. E o meu principal guia é o angolano Mário Pinto de Andrade. Com As Origens do Nacionalismo Africano (Dom Quixote, 1998) torna-se o primeiro nacionalista e o único africano do ex-espaço colonial português a empreender uma sistematização da formação do pensamento nacionalista nas colónias. Porém, MPA não consegue levar a sua tarefa de traçar as origens do nacionalismo africano até ao fim, e não considera o livro pronto para ser publicado. Contudo, o documento foi encontrado no seu acervo, depositado na fundação Mário Soares, e tenho a certeza que se justifica plenamente a publicação de tal livro, ainda que inacabado, dada a escassez de material sobre este assunto.

Mário de Andrade começa por desenvolver aquela a que chamaria a primeira fase do nacionalismo africano, ou seja, o protonacionalismo. Apresenta as práticas e enumera os elementos de força do discurso nativista: auto-estima racial e resgaste dos valores africanos. Nesta primeira fase do nacionalismo participam, muito curiosamente, os pais de nacionalistas africanos da sua geração, como José Cristiano Pinto de Andrade, Juvenal Cabral e Ayres do Sacramento Menezes. Trocam correspondência com outras organizações da diáspora africana, na Europa e na América, fundam jornais e associações, mas não vão além disso. Mário de Andrade explica que o problema desta geração é não ter conseguido ultrapassar a contradição entre ser negro e português. Portanto, embora tenham sentido o apelo da raça, pela sua expressão, quando chegou a altura de optar entre serem negros ou portugueses, escolheriam o segundo termo. E tiveram de escolhê-lo quando Salazar chegou ao poder e fechou um período de quase vinte anos de liberdades republicanas, anos de muita efervescência política, pelo menos para a diáspora africana em Lisboa, em que tinham sido autorizadas várias organizações em que militavam os membros desta geração.

Amílcar Cabral e Mário Pinto de Andrade

Amílcar Cabral e Mário Pinto de Andrade

O interesse de Mário de Andrade neste estudo prende-se muito mais com a análise dos discursos, na leitura dos jornais da época, a chamada imprensa nativista. Mas é claro quando diz por exemplo que lhe interessam as causas endógenas para a eclosão do movimento nacionalista. À relação entre marxismo e questão nacional, dedica apenas duas páginas.

Parece-me pois útil traçar uma genealogia do internacionalismo negro no interesse de se perceber o processo da sua formação. As independências de África, além da acção de africanos lá e africanos na diáspora, devem-se a um conjunto de mudanças estruturais. Se colocarmos a emergência do internacionalismo negro numa perspectiva mais vasta isso permitir-nos-á compreender a mudança de paradigma operada entre os finais do séc. XIX e princípios do séc. XX.

Mudança de paradigma

Algumas questões me intrigaram durante a redacção da biografia de Amílcar Cabral:1 como tinha sido possível que meia dúzia de jovens, provenientes de colónias africanas, ganhassem, em tão pouco tempo, o direito de falar em nome dos seus próprios povos? Em que instituições se apoiaram? Que fundamentos teóricos legitimavam as suas pretensões? Mário de Andrade está cheio de razão quando vê neste fenómeno uma mudança em relação à consciência da raça. Como se processa esta mudança? O que havia permitido que, em menos de 50 anos, de 1900 para 1950, altura em que Mário de Andrade e os seus companheiros são estudantes em Lisboa, se mude radicalmente a percepção sobre os povos de cor? Até à primeira guerra mundial, cientistas sociais, particularmente antropólogos, ainda usam sem reservas palavras como “selvagens” e “primitivos” para caracterizar os povos africanos. Porém, nos anos 30 ou 40, à excepção de antropólogos portugueses como Mendes Correia, membros de um anacrónico departamento de antropologia física da Faculdade do Porto, muitos poucos encontrariam bases científicas para validar uma suposta superioridade do homem branco. E nos anos 60, à excepção das colónias portuguesa, e um ou outro país, como a Namíbia, colonizada pela África do Sul, quase todo o continente se encontrava independente e liderado por governos formados por maiorias negras. O que aconteceu em tão pouco tempo? Que mudança de paradigma permitiu o derrube do princípio sobre a superioridade racial que, de acordo com ilustres pensadores negros como William Du Bois, estava na base da formação do sistema capitalista, a redução de pessoas ao estatuto de mercadoria, como era prova o tráfico de escravos e o colonialismo.

Em 1900 Freud publica A interpretação dos sonhos. Anuncia-se já um corte epistemológico com a tradição positivista. As independências africanas só podem ser apreendidas no que tinham de antecipação de um futuro utópico. Porém, são estas ideias utópicas que permitem conceber as independências de África. A utopia é uma grande palavra no século XIX, como reacção ao liberalismo deste tempo, mas estava já presente nos textos de Platão, Santo Agostinho e, mais tarde, Thomas More, Campanella e Rousseau. Porém, com Marx e especialmente Engels, o seu carácter haveria de mudar. Utopia passa a ser um compromisso com a necessidade de revolução. Em 1848, quando se dá a revolução de Paris, Marx celebra, em vários escritos, a chegada de uma nova humanidade sobre os escombros da civilização antiga que tinha elevado a mercadoria ao estatuto de culto e objecto religioso. Mas é Engels, no entanto, quem opera um corte entre os velhos modelos de utopia e uma utopia que se compromete com a formação de novas sociedades. Em 1908, Engels escreve um panfleto de particular importância intitulado “Socialismo: Científico e Utópico”, em que critica todas as utopias anteriores, dos Owen e Fourrier, acusando-as de estarem radicadas numa tradição de pensamento religioso, relacionada com a formação de pequenas comunidades perfeitas, ou subculturas, mas que mais não faziam do que tentar estabelecer comunidades perfeitas dentro de organismos imperfeitos. Para Engels, pois, a utopia tinha de ser abordada numa perspectiva mais vasta, que passaria pelo socialismo científico. Pois só o socialismo científico permitiria, através da revolução, destruir as bases do sistema capitalista e criar uma sociedade baseada na prossecução dos interesses do proletariado. (Horowitz, 109)

proclamação da IndependÊncia em Angola 11 de Novembro de 1975

proclamação da IndependÊncia em Angola 11 de Novembro de 1975

Sonhos de liberdade

A necessidade de fundar novas sociedades, ou de construir um mundo novo sobre os alicerces da antiga ordem, foi um projecto que atraiu as várias comunidades negras saída da escravatura. A escravatura era, no seio deste grupo, apreendida como um subproduto do capitalismo. Daí se torna talvez claro o alcance libertário das revoluções do século XIX e da publicação em 1848 do Manifesto Comunista. Contudo, a sua leitura, no que às comunidades negras recém-emancipadas dizia respeito, foi permeada por uma série de acontecimentos que vinham mudar a relação entre brancos e negros ou a percepção da mesma. Em 1804, uma revolta de escravos liderada por Toussaint Louverture, desbarata o exército francês e proclama uma madrugadora independência da primeira nação negra do mundo (Haiti). Este acontecimento, com forte impacto no mundo negro, ecoava velhos sonhos de fracassadas repúblicas de escravos fugidios, ou quilombos, de que a mais emblemática fora o Quilombo dos Palmares, que durara aproximadamente um século, desde 1580. Palmares, fundada por Zumbi, escravo alegadamente originário do reino do Congo, vai colocar a utopia da nação no imaginário dos negros de todo o mundo. Nestas correntes emancipalistas misturam-se referências religiosas, como as do êxodo, que vão mais tarde desembocar no sionismo negro de um Marcus Garvey; políticas, sobretudo influenciadas pelo Manifesto Comunista; e ainda outras remetentes para uma certa filosofia africana, como fora explicado pelo liberiano Edward Wilmot Blyden (1832-1912) quando escrevia: “as culturas africanas são naturalmente comunalistas e não permitem a propriedade privada da terra. O ênfase que colocam na responsabilidade colectiva para toda a comunidade tornam inexistentes a pobreza e o crime.” (Kelley, 23)

Marcus Garvey, de Ihosvanny, 2006. cortesia da colecção Sindika Dokolo

Marcus Garvey, de Ihosvanny, 2006. cortesia da colecção Sindika Dokolo

Para muitas comunidades negras da altura, estes sonhos de liberdade nasciam das duras condições de vida e de trabalho em que se encontravam após a abolição formal da escravatura. A Guerra Civil Americana (1861-64) não trouxera para os negros mudanças substanciais pois, embora no norte se vivesse uma aparente liberdade, o sul, a partir de 1876 até 1965, viveu sob o jugo das leis Jim Crow que retiravam à população negra direitos políticos, no seguimento de uma lei de 1857, a Dred Scott v. Sanford, que considerava os negros como não sendo cidadãos dos Estados Unidos da América. É neste contexto de traição aos anseios dos negros americanos que aparece a expressão New Negro, que apelava a uma mudança de mentalidade. Apoiados nas estruturas do capitalismo impresso, na acepção de Benedict Anderson, negros ilustrados vão apostar na circulação de ideias, sob forma de brochuras, panfletos e livros, para tornar os seus semelhantes conscientes da sua condição de dominados. E assim se cria pelo mundo negro, Estados Unidos, Caraíbas, Europa, e parte de África, como a África crioula dos angolanos, caboverdianos, senegaleses e ganenses, uma espécie de irmandade negra. Nasce um slogan poderoso. A obtenção de direitos políticos estava dependente da imposição do novo negro. Era pois uma tomada de posição contra a supremacia branca, que se consubstanciava em aspiração intelectual e radicalismo político.

New negro for the future

É preciso compreender a emergência do novo negro no seu carácter puramente ontológico. O novo negro não era uma figura que se pudesse ver nas ruas do Harlém ou Paris. Era uma aspiração; era um objectivo. Era neste sentido uma utopia, uma visão do futuro, como se depreende pelo título do ensaio de Booker T. Booker T. Washington: New negro for the future.

Estando o capitalismo associado à escravatura, os negros viram-se para o marxismo. Porém, até então, negros e brancos tinham ideias muito diferentes sobre a natureza da revolução proletária. Os comunistas brancos não consideram os negros parte na luta do derrube do capitalismo. Ou seja, não tinham ainda qualquer sensibilidade para a questão racial. O marxismo que chega ao Harlém, sede do movimento Harlem Renaissence – provavelmente o mais célebre dos movimentos modernistas americanos, que reuniu poetas como Richard Wright, Claude Mckay, Countee Cullen, e Langston Hughes – nada tem a ver com o marxismo dos brancos americanos. Estes poetas, todos comunistas, correspondiam-se com outros comunistas, e chegaram por diversas vezes a visitar a União Soviética.

Uma das principais ligações destes comunistas negros americanos eram os centros intelectuais franceses, especialmente o grupo de surrealistas de André Breton. O surrealismo começara nos anos 20, através das leituras e aplicações para o campo poético da obra de Sigmund Freud, sobretudo as referentes ao estudo do totentismo. A ideia era criar uma poesia que privilegiasse o exercício da magia, espiritualidade e êxtase. Os surrealistas prosseguiam em parte o legado do romantismo, na ênfase que punha na necessidade de explorar os estados do inconsciente. Mas queriam, porém, captar um sentimento novo, algo de primitivo, que eles acreditavam estar na poesia dos negros americanos, de um Langston Hughes, ou um Countee Cullen, e na música que iniciava uma revolução: o jazz. Da cultura negra americana, da música, da pintura, da poesia e do folclore, punha-se uma ênfase na imaginação, improvisação e agilidade verbal.

Contributos da antropologia

Esta abertura para a apreciação de culturas diferentes vinha certamente da antropologia, que muito interessava os surrealistas. Pelo menos dois dos seus membros vão continuar carreiras profissionais que envolvem escrever etnografia, Michel Leiris, autor de Afrique Fantôme, ou Georges Bataille, que escreve vários livros baseados em leituras antropológicas. Esta valorização do património cultural de povos considerados “primitivos” e “selvagens” anda a par e passo com a destruição do mito da superioridade racial, para o qual a antropologia contribuíra significativamente. Da antropologia chegava a ideia de não existirem culturas inferiores ou superiores, como vinha sendo divulgado pelos membros do Departamento de Antropologia da Universidade de Columbia, fundada por Franz Boas, em 1902. Boas, um físico de formação que veio a tornar-se antropólogo e a trabalhar com índios e, mais tarde, afro-americanos, inaugura a escola do relativismo cultural. Os alunos de Boas produzem estudos que desalojam das ciências sociais o mito da superioridade do homem branco. Ou, pelo menos, que características associadas ao homem branco não eram essenciais, mas tinham a ver com o meio social e cultural. Gilberto Freyre, por exemplo, em Casa Grande e Sanzala, celebra a síntese do branco e do negro, coroando o mestiço como o tipo brasileiro por excelência. Não necessariamente um mestiço biológico mas sim cultural.

Edward Sapir, linguista, antecipa muito do que Noam Chomsky viria a produzir com a sua teoria da gramática universal. Para Sapir, todas as línguas do mundo faziam parte de um mesmo, e cheio de possibilidades infinitas, universo fonético. Cabia a cada cultura seleccionar os sons para a construção da comunicação fonética. Portanto, é Ruth Benedict, autora do famoso Padrões de Cultura, e a sua aluna, Margereth Mead, que contribuem para a divulgação das ideias de Boas para um universo muito para além da academia. Dos estudos linguísticos de Boas e Sapir, elas trabalham um conceito cultural que derivava da linguística. Ou seja, tal como o sistema universal de línguas, os padrões de cultura eram simplesmente aqueles traços com que faziam os sistemas. Mas com possibilidades infinitas. Declarado o relativismo cultural, deixava de haver ser superiores e inferiores. A antropologia devia, pois, no estudo dos povos não-ocidentais, contribuir para o enriquecimento do padrão cultural ocidental.

André Breton

André Breton

Surrealismo

É pois na fissura da racionalidade ocidental que aparece o surrealismo, mas também uma certa exotização dos negros, que nasce o movimento surrealista. Não é pois por acaso que Langston Hughes começa a sua autobiografia, referindo-se aos loucos anos 20 e as suas estadias em Paris, com a frase: “it was the time when the negro was in vogue” (“era o tempo em que o negro estava na moda”). Em certos círculos franceses, os negros estavam na moda sim. Isso nota-se por exemplo nas pinturas de Pablo Picasso; igualmente na frequência com que se organizavam no Museu de l’Homme exposições dedicadas à cultura negra. O surrealismo nasce pois como resultado desta troca entre brancos e negros. Não era apenas um meio para atingir pela arte experiências subliminares, provenientes das leituras de Freud, mas igualmente uma prática revolucionária nos termos em que propunha Marx. Conciliar espírito e revolução está bem patente num documento produzido, embora muito tarde, 1979, por um grupo de surrealistas de Chicago:

“Surrealismo é a exaltação da liberdade, é revolta, imaginação e amor… é acima de tudo um movimento revolucionário. O seu objectivo principal é resolver a contradição entre o quotidiano e os desejos que só se realizam nos sonhos mais ousados. Por definição, subversivo, o pensamento surrealista e acção surrealista são direccionados não apenas para desacreditar e destruir as forças da repressão, mas também para emancipar o desejo e fornecer-lhe novas armas poéticas. Isso começa com a abolição da escravatura da imaginação, e avança rumo à criação de uma sociedade livre em que cada um será poeta: uma sociedade em que cada um será capaz de desenvolver o seu potencial completa e livremente”. (Robin Kelley, 158)

Um dos interesses dos surrealismo é que foi, por um lado, moldado pelo interesse em África que chegava através da antropologia, por outro, haveria de moldar igualmente os movimentos políticos e culturais de África e da diáspora africana, através da prática do que se chamava “automatismo psíquico puro”. O automatismo surrealista, de 1919, como explica Kelley, não era um “caudal de escrita consciente, nem uma estratégia de escrita experimental mas um estado de alma – um mergulho por baixo da superfície de consciência. Mais relacionado com o xamanismo e o transe do que com a “modernidade”, como era entendida no Ocidente. Automatismo era a luta contra a escravatura do racionalismo, um meio para permitir a imaginação correr livremente”. (Kelley, 160)

Não era apenas conceptualmente que o surrealismo aparecia contra a racionalidade ocidental mas também do ponto de vista político, ao virar os seus interesses para os “primitivos”, aquilo que mais tarde seria o terceiro mundo, ou seja, locais dominados pelo colonialismo. Foi pela politização do terceiro mundo que nos anos 20 se formou o grupo de Paris. Juntaram-se em 1925, em apoio a Abd-el-Krim, líder de uma revolta em Marrocos contra o colonialismo francês. A várias mãos escreveram uma carta aberta ao embaixador do Japão, o também escritor Paul Claudel, em que anunciavam: “esperamos profundamente que a revolução, as guerras, as insurreições aniquilem esta civilização ocidental que vossa excelência defende até no Oriente”. Três anos depois, o grupo de Paris haveria de produzir o mais militante dos documentos sobre a questão colonial até à altura, “Humanitarismo Assassino”, assinado pelos do costume, René Cravel, André Breton, Paul Éluard, Benjamin Peret, Yves Tanguy, e os martiniqueses Pierre Yoyotte, e J. M. Monnerot. Neste manifesto, publicado primeiramente na antologia de Nancy Cunard, Negro (1934), afirmavam que o humanismo sobre o qual o Ocidente se erguera, justificava também a escravatura, o colonialismo e o genocídio. Os escritores chamavam à acção: “nós, surrealistas, pronunciamo-nos a favor de transformar a guerra imperial na sua crónica forma colonial, numa guerra civil. Assim colocamos as nossas energias à disposição da revolução, do proletariado e das suas lutas, e definimos as nossas atitudes em relação ao problema colonial e, logo, em relação à questão da cor”.

Aimé Césaire

Aimé Césaire

E foi talvez Aimé Césaire quem melhor sintetizaria marxismo e surrealismo. O seu percurso intelectual mostra a passagem do surrealismo à conspiração anti-colonalista que está na génese na formação do bloco do terceiro mundo. Em 1950, Césaire escreve Discurso sobre o colonialismo considerado por Robin Kelley o manifesto do movimento do Terceiro Mundo, onde, usando técnicas surrealistas, como a livre associação, produz um documento que talvez anuncie já algumas das questões que décadas depois haveriam de preocupar um aluno seu, Frantz Fanon. Neste documento aparecem todos os velhos tropos das posições dos surrealistas sobre o colonialismo: a desumanização, o embrutecimento e a violência: “era preciso estudar primeiro o modo como a colonização trabalha para descivilizar o colonizador, para o embrutecer no verdadeiro sentido da palavra, para o degradar, para lhe acordar os instintos adormecidos, para o levar à cobiça, à violência, ao ódio racial, ao relativismo moral; era preciso mostrar que, cada vez que se decapita no Vietname, ou se vaza um olho, cada vez que se viola uma rapariguinha, cada vez que se suplicia um Malgache, e na França é aceite, há a aquisição de um peso morto, há uma regressão universal que se opera, há uma gangrena que se instala, há um foco de infecção que se alastra”. (pag. 11)

Aimé Césaire fora membro de pleno direito do grupo surrealista de Paris, em companhia de outros martiniqueses, como Etienne Léro, René Menil, J. M. Monerot, Pierre Yoyotte, e a sua irmã Simone Yoyotte, funda em 1932, o jornal Légitime Défense, em que procuram conciliar marxismo e surrealismo, como se assinala nas colaborações de membros do movimento, como ensaios ou poemas de escrita automática. Aimé Césaire, juntamente com Leopold Senghor e Leon Damas, funda a revista L’Étudiant Noir, onde colaboram os estudantes do grupo de Lisboa, nomeadamente Amílcar Cabral, Mário de Andrade, Noémia de Sousa, Alda Espírito Santo e Agostinho Neto. A Césaire atribui-se ainda a criação da palavra negritude, que aparece no seu livro de poemas Cahier de retour au pays natal. Ainda segundo Kelley, o pensamento de Césaire caracterizava-se pela filiação ao movimento modernista, onde fora buscar o conceito de liberdade criativa e a profunda admiração pelos modos de pensar e práticas das sociedades pré-coloniais africanas; ao surrealismo resgatara a estratégia de revolução da mente; e ao marxismo a ideia da revolução das forças produtivas. Portanto, a filosofia e a poesia de Césaire misturava Negritude, Marxismo e surrealismo, síntese que o leva à filiação no partido comunista a partir dos anos 50.

Colonialismo e comunismo

É importante fazer aqui um contraponto entre Césaire e a geração anterior a Mário de Andrade e Amílcar Cabral, que deixara por resolver a contradição entre serem negros e portugueses. Enquanto a diáspora africana em Lisboa estava desmobilizada da política, com qualquer movimento social em Lisboa, Césaire militava no partido comunista francês e escrevia documentos incendiários contra o colonialismo. Porém, esta militância terá sido muito provavelmente causada por uma mudança na prática comunista que ocorre com a chegada de Lenine ao poder. Lenine vai colocar a questão racial ou, pelo menos, étnica e colonial no centro da estratégia comunista. Como já vimos, até à primeira guerra mundial, de um modo geral, aos comunistas apenas interessava a classe, reduzindo tudo à luta entre burguesia e proletariado. Os negros eram negros, para usar uma linguagem crua, porque eram pobres. Acreditava-se que, uma vez suprimido o capitalismo, o racismo tinha os dias contados. Lenine, à frente dos bolcheviques que tinham dado um golpe de Estado e anunciado a ditadura do proletariado, lançou a terceira internacional, dedicando especial atenção à questão colonial. Escreveu as suas Teses sobre a questão nacional e colonial. Lenine apenas transpunha para o mundo o problema da Rússia.

Com a revolução e a constituição da Rússia dos Sovietes, havia necessidade de resolver a conflitualidade entre os vários grupos que formavam a União. O princípio federativo que Lenine pensa para a Rússia serve de modelo para a constituição de uma ordem mundial, abolido o sistema capitalista. Ou seja, a resolução da contradição de classes era a condição para a admissão das repúblicas no espaço soviético. Do mesmo modo, era preciso formar um organização supranacional, uma vez ultrapassada no mundo a contradição entre burgueses e proletários, ou capitalistas e oprimidos. Daqui talvez o apoio da União Soviética prestado aos movimentos revolucionários. Por outro lado, Lenine aplica aqui alguns dos princípios do Manifesto Comunista: “Os operários não têm pátria. Não se lhes pode tirar o que não têm. Como o proletariado de cada país deve, em primeiro lugar, conquistar o poder político, erigir-se em classe dirigente da nação, tornar-se ele mesmo nação”. Ou ainda a inversão disso: “suprimis a exploração do homem pelo homem e abolireis a exploração duma nação pela outra”. (pag. 30, 31)

Foi neste debate que a questão da raça chegou aos Estados Unidos, ao círculo de poetas politizados. No quarto congresso da Terceira Internacional, ou Commitern, como haveria de ficar conhecida, em Novembro de 1922, esteve presente Claude McKay que, em companhia de outros delegados negros, foram recebidos como celebridades. Na sua comunicação criticava o Partido Comunista Americano e o movimento laboral pelo seu racismo e avançava que, se a Esquerda não desafiasse a supremacia branca, as classes dominantes haveriam de usar os negros para minar os avanços do movimento revolucionário. (Kelly, 47) Os participantes do simpósio ficaram tão impressionados que formaram uma Comissão Negra, à qual foram dados recursos para recrutar quadros negros e apoiar a libertação dos negros à escala global. Mas isso exigia uma leitura revolucionária do principal problema do comunismo, que era a luta de classes. Enquanto houvesse racismo não poderia haver consciência de classe. Os negros, tal como as etnias russas, eram uma raça oprimida e, como todas as raças oprimidas, tinham direito à auto-determinação. Lenine faz um ligação entre comunidade e cultura que haveria de ser fundamental para as aspirações da África para a independência: culturas autónomas tinham o direito a representação política.

Problemáticas racialistas

A diáspora negra compreende rapidamente que a resolução da contradição racial passava pela militância no comunismo. Ou seja, só o comunismo tinha soluções para o racismo. Isso é muito importante por exemplo nos escritos e na acção de Du Bois. Em 1906, quando militava no Partido Socialista da América e dos movimentos Negros como o Niágara e o NAACP (National Association for the Advancement of Colored People – ou Associação Nacional para o Progresso dos homens de Cor), Du Bois disse uma coisa que viria a ser importante: o século XX teria a cor como o principal problema (cor aqui na sua acepção mais vasta, que incluía os asiáticos). Em Janeiro de 1919, Du Bois assistira a Conferência de Paz de Paris, na sequência da primeira Guerra Mundial, em que se tinha discutido a resolução dos problemas étnicos europeus através da concessão da independência aos povos constituídos como entidades políticas, Du Bois lança nas páginas do jornal The Crisis, órgão de imprensa de uma das mais importantes associações negras da altura, o NAACP, a ideia de que a libertação tinha de ser igualmente estendida a África. E foi em concordância com este princípio que Du Bois lançou o Congresso Pan-Africano - que se reuniu em 1919, 1921, 1923 – com uma sessão em Lisboa em 1927-, que haveria certamente de criar as condições políticas e sobretudo legais, em termos de direito internacional, para as independências africanas. Du Bois parecia vir resolver o alheamento dos comunistas brancos americanos quanto à questão racial, quando afirmava que a Europa só tinha adiado uma revolução à escala do continente pela imposição de uma linha de cor que tinha permitido a transferência da exploração da classe operária europeia para as raças ‘atrasadas’ sob o signo da dominação política. E foi neste momento que Du Bois rompe com o partido socialista, pois, à semelhança de todos os grupos comunistas e socialistas nos Estados Unidos, bem como em Portugal, não havia ainda a compreensão de que a raça era um elemento fundamental na exploração capitalista.

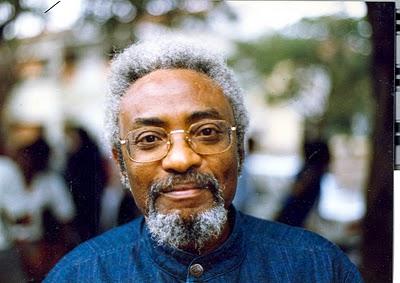

Mário Pinto de Andrade

Mário Pinto de Andrade

Começando pela evocação do estudo de Mário de Andrade, tentei traçar uma genealogia do movimento negro, revisitando alguns tropos fundamentais, nomeadamente a antropologia do relativismo cultural que contribui para o fim da ideia de superioridade racial; um activismo negro que resgata uma certa auto-estima racial; e um movimento artístico, o surrealismo, que, virando costas à racionalidade ocidental, funde, pela primeira vez, arte e compromisso político. Todos estes factores interagem entre si. É uma antropologia que vai contribuir para que se traga para a arte o problema dos “primitivos” e dos “selvagens”; são os surrealistas que vão transformar tudo isso em discurso contra o colonialismo; e sobretudo a colocação do problema da raça, no seu sentido mais abrangente, no centro das preocupações do movimento comunista.

- 1. António Tomás, O Fazedor de Utopias, Lisboa: Tinta-da-China, 2008