A cidade o tornou reticente e sombrio

No ensaio “Por que escrevo”, George Orwell diz que os temas de um autor são determinados pela época em que vive, e elenca quatro grandes motivos para escrever: puro egoísmo, entusiasmo estético, impulso histórico e propósito político. Para ele, “nenhum livro pode genuinamente evitar ser politicamente tendencioso. A opinião de que a arte nada deve ter a ver com a política é em si uma atitude política”. Toda vez que não teve um propósito político, Orwell afirma ter escrito livros sem vida, com frases sem significado e passagens empoladas. No entanto, a escrita política de que ele fala é arte e, como tal, segue uma experiência estética que se afasta da mera propaganda.

Podemos entender essa relação da escrita com a política como aquilo que Jacques Rancière chama de política da escrita, uma política própria da literatura. Em seu mais recente livro, sobre o qual já tratei aqui, ele fala da importância do romance realista do século XIX, em particular com Flaubert, no movimento de desviar o olhar literário do herói grandioso para o homem comum. Desde então, há quase dois séculos, os escritores têm se voltado com regularidade para o drama da vida corriqueira, para personagens que poderiam ser qualquer um de nós.

Esta é, para mim, a política da escrita de Djaimilia Pereira de Almeida. Nascida em Angola em 1982, cresceu nos arredores de Lisboa, onde vive ainda hoje. Seu livro de estreia, “Esse cabelo” (Leya), que transita entre ficção, memória e ensaio, é apresentado como “a tragicomédia de um cabelo crespo que cruza a história de Portugal e Angola”. Nele, através de seu cabelo, Djaimilia fala de racismo, identidade e feminismo. Diz ela: “A história da entrega da aprendizagem da feminilidade a um espaço público que partilho, talvez, com outras pessoas, não é o conto de fadas da mestiçagem, mas é uma história de reparação.” Djaimilia parte do mais comum do comum, do retrato de uma parte do ser – o cabelo – para tratar de questões caras à nossa época.

Esta é, para mim, a política da escrita de Djaimilia Pereira de Almeida. Nascida em Angola em 1982, cresceu nos arredores de Lisboa, onde vive ainda hoje. Seu livro de estreia, “Esse cabelo” (Leya), que transita entre ficção, memória e ensaio, é apresentado como “a tragicomédia de um cabelo crespo que cruza a história de Portugal e Angola”. Nele, através de seu cabelo, Djaimilia fala de racismo, identidade e feminismo. Diz ela: “A história da entrega da aprendizagem da feminilidade a um espaço público que partilho, talvez, com outras pessoas, não é o conto de fadas da mestiçagem, mas é uma história de reparação.” Djaimilia parte do mais comum do comum, do retrato de uma parte do ser – o cabelo – para tratar de questões caras à nossa época.

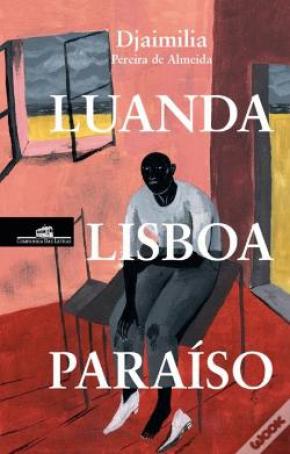

A autora acaba de lançar Luanda, Lisboa, Paraíso (Companhia das Letras Portugal), um romance que percorre esses três lugares, sendo Paraíso o nome de um subúrbio lisboeta que nada tem de idílico. Tudo começa, mais uma vez, por uma parte do corpo. Agora, não o cabelo, mas o calcanhar de Aquiles, que nasceu com defeito. Seu pai, Cartola, era um parteiro adiantado na carreira no Hospital Maria Pia, em Luanda. Sentiu, desde o início, o peso daquele calcanhar defeituoso que o levaria, quinze anos mais tarde, a trocar Luanda por Lisboa, em busca de um tratamento para o filho.

Questões de saúde eram, e ainda são, um dos fatores de emigração das antigas colônias portuguesas. Desde os mais humildes até os riquíssimos angolanos de hoje, muitos vão a Portugal em busca de um tratamento médico adequado. Cartola junta o que pode para levar o filho a ser operado em Lisboa, que se torna sua cidade-fuga. Não só do defeito do filho – que nunca é consertado – como também da doença da mulher que, depois do parto do menino, não consegue mais se levantar da cama.

Trata-se de uma família muito comum – Glória, Cartola, Aquiles e Justina – que se vê diante de uma questão de saúde e da necessidade de se ajudarem entre si. Um é a bengala do outro, mas também o afastamento necessário. “Aquiles era o coxo e a bengala”, diz o narrador. Ao ir para Lisboa auxiliar o filho, Cartola se distancia da mulher que, por sua vez, controla tudo de longe, a partir das cartas que pontuam o romance. Aquiles é ajudado pelo pai, mas termina por ver nele o imigrante que não quer ser e, no decorrer dos anos, eles se afastam até se tornarem dois desconhecidos que apenas dividem um quarto ou uma casa. Aliás, uma casa que incendeia, que inunda, desmorona, mostrando a impossibilidade dessa família de criar raízes, de se estabelecer numa terra. Talvez, isso só aconteça depois de mortos, como mostra a cena em que Cartola se encontra no cemitério dos Prazeres, em Lisboa, e imagina seu lugar ali. Uma vez morto e enterrado, se tornará português como os outros.

A identidade é outra questão crucial no romance. Cartola é filho da Angola portuguesa, sabe tudo da história da metrópole, sabe conjugar os verbos com perfeição, mas não se sente português. Não é português. É angolano, embora nunca tenha ensinado sua língua ao filho. Diante do vazio da vida de Cartola, diz o narrador: “Não passara a ninguém o que tinha aprendido. Pusera comida na mesa, mas deixara quebrar-se um elo. Nem sequer ensinara ao filho a sua língua. Por vergonha, coibira-se de ser íntimo de Aquiles.” E, ainda mais drástico: “Tinha condenado o filho a não ter história por medo de que ele não se conseguisse erguer se a conhecesse.”

Assim, a história deles se torna a história habitual de muitos imigrantes que vieram das antigas colônias em busca de um tratamento médico ou de uma vida melhor. Em Angola, Cartola era parteiro. Em Lisboa, virou servente de obra, e a cidade o tornou reticente e sombrio. Aquiles, que ainda era adolescente ao mudar de país, deixou de se sentir angolano: “Esse olhar de quem vê o mundo da cama, contrariado, a morder-se de raiva porque ninguém o ouve, ninguém acode, foi a sua nacionalidade assim que pisou em Lisboa.” Nem de um lugar nem de outro, Aquiles se forma no limbo. E por isso gosta de caminhar por Lisboa “tentando identificar os conterrâneos pelas feições e pelo modo de andar, como se adivinhar quem eram os angolanos o fizesse sentir que tinha futuro.”

Quando ele completa dezoito anos e se torna um homem, ouve do pai: “Aqui nessa terra ninguém sabe quem és, por isso podes ser toda a gente.” Esta, a liberdade almejada por todo imigrante, que Justina também sente quando vai visitar o pai e o irmão na Quinta do Paraíso. Mas não ter uma história pode ser tão aprisionador quanto ter uma. Ser toda gente nem sempre dá certo. Logo adiante, afirma o narrador: “Chegou a acreditar que podia ser quem quisesse. Mas o dinheiro não chegava, e nem sequer sabia por onde começar. Não tinha amigos e não se abria com o pai. (…) Luanda tornara-se para ele uma miragem e Lisboa era uma cidade sem árvores.”

Antes de viajar para ser operado, Aquiles só conhecia Lisboa das histórias do pai. Depois, a cidade continuou a ser um não-lugar, e o rapaz se tornou um entre tantos que não se sentem de terra nenhuma. Um pouco de Luanda, um pouco de Lisboa, como as listas trocadas pelos pais. Glória estava sempre fazendo encomendas da antiga metrópole, como os “desejos da mamã – ano 1988”, que incluem desodorante, chouriço de sangue, aspirina, Nestum, elásticos, ganchos para o cabelo, entre outras coisas. Da sua parte, quando alguém partia de Luanda, ela enviava alguma comida para que o filho e o marido matassem a saudade do sabor de lá.

Depois de cinco anos na pensão Covilhã, em Lisboa, Cartola e Aquiles se mudaram para a Quinta do Paraíso, nos arredores de Lisboa, um regresso às origens da família do pai. “Ter um lugar era também ter maneira de desaparecer nele como um animal enterrado na terra por onde um dia caminhou,” afirma o narrador. É aqui, no Paraíso, que se encontra também a porta de saída para o confinamento da família Cartola de Sousa, através dos laços de amizade criados nessa nova morada, em particular entre Cartola e Pepe. “Já ninguém imaginava Pepe sem Cartola (…). Se o entendimento entre duas almas não muda o mundo, nenhuma ínfima parte do mundo é exatamente a mesma depois de duas almas se entenderem.”

Eu diria o mesmo sobre um bom romance. Faz parte da política da literatura apontar uma salvação, a ideia de que, embora sejamos reflexos deles, não estamos presos ao nosso tempo nem à nossa realidade. Podemos sempre imaginar um lugar melhor, uma vida melhor, um tempo melhor. Nesse sentido, a arte da escrita, esta que Orwell aponta como política, será sempre utópica.

Publicado originalmente no jornal Valor Económico.