« L'indépendance a été le grand rêve de ma vie », entretien avec Mia Couto

Deux heures d’entretien avec Mia Couto : nous voilà entraînés dans une conversation qui aborde plusieurs aspects de ses centres d’intérêt et de son parcours : comment il en est arrivé là, ses lieux de prédilection, le Mozambique et les terribles moments de violence, l’utopie de l’indépendance, comment la diversité des peuples et leurs modes de vie l’inspirent dans l’écriture de ses histoires, la question de l’environnement et d’un modèle de développement à découvrir… La littérature n’est pas prédominante dans cette interview, bien que l’auteur mozambicain souhaite dédier plus de temps à l’écriture. Il cherche à porter le plaisir de la lecture plus loin et à aider de nouveaux écrivains à se faire une place.

Un écrivain sur le terrain

Comment arrivez-vous à allier la vie hyperactive d’écrivain, remplie d’interviews et de voyages, avec celle de biologiste au Mozambique ?

C’est difficile. Avant c’était un problème, c’est devenu une angoisse. Je dois résoudre cela, en prélevant du temps d’un côté ou de l’autre. La question n’est pas tant d’avoir plus de temps, car on invente le temps dont on dispose, mais d’avoir le temps que l’écriture requiert, un temps à soi. Du temps à passer avec les personnages. Bien sûr cela crée des problèmes, cela me rend moins disponible pour les histoires.

Et comment pensez-vous arranger cela ?

Pour écrire à temps plein, j’ai besoin de créer, dans mon travail, les conditions qui me permettraient de continuer à aider l’entreprise et à travailler dans la brousse en tant que biologiste, ce que j’aime beaucoup faire.

Est-ce qu’être biologiste est également un outil pour l’écriture ?

Oui, le travail sur le terrain est très enrichissant grâce à un contact avec la diversité. Avec ce travail, je traverse le Mozambique du nord au sud, dormant bien souvent dans des tentes, proche de la vie des gens. Je parle avec eux et je recueille des histoires qui sont les points de départs d’autres histoires.

Avez-vous une préférence pour un territoire ou une ethnie particuliers ? On ressent parfois un certain animisme et on devine le monde invisible des macuas ou de ces villages aux rituels religieux…

Cette religiosité est une sorte de socle commun, même si elle a des variantes. Cela me plaît d’être dans la région dans laquelle je suis né. Quelque chose me rappelle les langues de là-bas, même si je ne les parle plus. Je crois que je réussirais rapidement à les apprivoiser à nouveau. C’est curieux de constater combien il est important de connaître cette musique de l’enfance.

Mia Couto, photographie de José Eduardo Agualusa.

Mia Couto, photographie de José Eduardo Agualusa.

Vous avez reçu le Prix Camões, et avez intégré son jury cette année. Qu’est-ce que ce prix change dans la carrière d’un écrivain ?

Dans la mienne elle n’a pas changé grand-chose. Mais, évidemment, je suis très heureux d’avoir reçu le prix.

Ne souhaitez-vous pas y renforcer les littératures en langue portugaise ?

Quelque chose doit changer dans la nature même du prix. On peut intégrer un auteur, bien sûr, mais on voit que notre communauté linguistique est une utopie plutôt qu’une réalité. Au Brésil, on parle peu du prix Camões. L’une des intentions de ce prix était de susciter la curiosité et de diffuser l’œuvre. Par exemple, si l’on prend le cas du vainqueur de cette année, Alberto da Costa e Silva, on ne comprend pas pourquoi son œuvre est si peu connue en dehors du Brésil. Cette récompense devrait permettre que l’on s’arrête sur son œuvre, que les maisons d’édition puissent la publier et que l’auteur voyage. Dans le prix Camões, c’est l’œuvre qui doit être importante, pas spécifiquement son auteur. Il y a des prix qui s’organisent de façon plus formelle, dans la simple reconnaissance, tandis que d’autres font en sorte que les jeunes et les élèves connaissent vraiment l’œuvre. Quand il y a une fête, tous les jeunes qui se sont engagés s’impliquent. C’est ça la fête, un processus, pas seulement un moment.

Le prix tourne-t-il le dos à ceux qui peuvent réellement tirer des bénéfices de la connaissance/du savoir ?

Je crois que oui, quelque chose doit changer. Mais c’est aussi dû à notre paresse. Les écrivains doivent se battre plus, on ne peut pas abdiquer et dire « c’est eux ». Nous sommes dans une position étrange, nous laissons les initiatives à ceux de qui nous disons du mal, des politiques, etc. On doit occuper cet espace.

Pensez-vous que la lusophonie se construit plus sur la base d’intérêts économiques que culturels et qu’elle est très centrée sur le Portugal ?

Je crois qu’il faut qu’il y ait un apprentissage. Ce projet, soit il est de tous, soit nous allons avoir des Institutos Camões (Instituts Camões, faisant la promotion de la langue portugaise) transformés en instituts du Portugal. Il faut qu’il y ait une institution de la lusophonie que nous soutenions tous. Pourquoi est-ce que dans le jury du prix Camões, il y a le Portugal, le Brésil et l’Afrique considérée dans son ensemble ? Ce n’est pas juste. Mais la vérité c’est que les pays africains n’oseront jamais dire qu’eux aussi veulent participer. Qu’est-ce que cela coûte à l’Angola et au Mozambique d’y participer ? Ils se contentent d’être dans la position de ceux qui réclament. Cela m’inquiète que le Mozambique ait cette position moins ambivalente, qu’il se plaigne moins. Y compris dans le rapport à la langue. Après toutes ces années, la langue portugaise est encore vue comme la langue des autres ? Soit on assume et on va s’en occuper comme de quelque chose qui est à nous, soit on ne fait pas remarquer aux Portugais qu’ils agissent par rapport à la langue portugaise comme si elle était leur.

La langue anglaise est aussi en train de gagner du terrain au Mozambique…

Oui, mais c’est un peu un fantasme. La langue portugaise n’a pas de comparaison avec ce qu’elle était. A l’époque de l’indépendance, seulement 4,5% des Mozambicains parlaient portugais. Aujourd’hui, dans les centres urbains, ils sont déjà 40% à l’avoir pour langue maternelle.

Et les vingt autres langues, comment sont-elles perçues ?

C’est un peu hypocrite, publiquement, tout le monde fait de grands discours sur les langues indigènes, mais cela implique du travail et un financement, et rien ne se passe.

Est-ce parce que ce sont des langues plutôt liées à l’oralité ?

Je crois que c’est surtout une grande paresse. Comme toujours, on attend que le monde vienne résoudre le problème. S’il n’y a pas de fonds… il n’y a pas de priorités.

Qui pourrait être le prochain Africain à gagner le Prix Camões ?

José Eduardo Agualusa, Ungulani Ba Ka Khosa, João Paulo Borges Coelho ou Ondjaki, entre autres.

Ceux à venir

Comment justifiez-vous qu’il n’y ait pas plus de nouvelles voix qui surgissent ?

La guerre au Mozambique a contribué à détruire le lien qui était déjà si fragile à l’école, et les personnes établissaient un contact avec leurs langues maternelles dans les livres uniquement. Il y a eu une génération sacrifiée dans sa relation à la lecture et au livre. Dans les villes, peut-être pas autant. Maintenant, des valeurs ressurgissent et il est curieux que le Mozambique retourne à cette sorte de nature, la poésie – tout comme l’Angola est plus lié à la prose – et il y a beaucoup de jeunes talents prometteurs dans le domaine de la poésie. C’est que les écrivains naissent d’autres écrivains, les idées naissent là où sont idées. Je me rappelle de la génération d’Ungulani Ba Ka Khosa, ils fréquentaient l’esplanade de Charrua, Goa, les brasseries, il y avait des débats, des réunions à Maputo, le café Scala où se réunissaient Rui Knopfli et Craveirinha, tout cela n’existe plus maintenant.

Des espaces contagieux où l’on commence à débattre, à voir des films et lire des livres.

Oui, et comme ces espaces n’existent plus, les jeunes sont désemparés. Il n’y a pas une semaine qui passe sans que paraisse un papier : « Mia Couto, regardez donc cela ! !» Dans ma famille, nous avons eu l’idée de créer une fondation portant le nom de mon père – décédé l’an dernier –, qui a eu une maison d’édition. Il voulait lancer des écrivains, et travaillait beaucoup avec des jeunes. Le projet a été approuvé par le Conseil des Ministres et j’ai utilisé une partie de l’argent du prix pour qu’il y ait de quoi accueillir ces jeunes : des bureaux d’écritures, etc. des personnes ont créé des groupes de travail, des clubs de lecture, il y a une grande volonté de la part de ceux qui aiment les livres pour faire des choses, même s’ils ne savent pas comment s’y prendre.

En ce moment, vous écrivez un nouveau roman…

Oui, sur Gungunhama, mais entre temps j’ai été rattrapé par un livre de poésie. C’est systématique, chaque fois que j’écris un livre en prose c’est seulement la poésie qui me vient.

C’est ce « poète qui raconte des histoires » qui parfois s’abandonne complètement à la poésie.

La poésie dit « attends un peu, tu ne sors pas d’ici ». Mais ça fonctionne, avec cette émanation de la poésie, l’histoire que je veux voir apparaître reste nette.

Livres de Mia Couto, extrait de l'infographie d'Ivone Ralha

Livres de Mia Couto, extrait de l'infographie d'Ivone Ralha

On dirait que vous manifestez quelques résistances face à la narration réaliste, crue, en composant tout un idiolecte littéraire. Dans Confissão de Leoa vous avez essayé d’atténuer cette marque stylistique, d’expérimenter d’autres choses. Est-ce que cela a fini par vous fixer dans un certain style ?

Je me sentais très étouffé, soudainement il me semblait que cela prenait une autre dimension, amusante, belle, dans laquelle j’avais envie de rester prisonnier. Je ne veux pas faire un exercice de style, je veux raconter une histoire et cette histoire demandait cela. Je veux me surprendre. Je ne ferai jamais une chose purement réaliste, ce n’est pas mon style.

Il est impossible de rapporter la réalité sans la transformer, mais, en la recouvrant avec ces autres façons de dire les choses, on dirait qu’on en perd parfois la violence de cette même situation, non ?

En cela, en effet, je suis vraiment mozambicain. Nous ne parlons pas directement, nous n’arrivons pas à dire non, nous tournons autour, en discours concentriques, jusqu’à arriver quelque part. La distance de la guerre m’aide peut-être, elle a été si cruelle que, pour parler d’elle, de la manière dont on me l’a enseignée, je devais faire comme si je ne la connaissais pas. J’avais besoin de maintenir une certaine élégance métaphorique pour conserver mon côté poétique face à une chose si cruelle. Il y a des histoires qui demandent que la réalité pure et dure soit dite telle qu’elle est. Mais cela m’est difficile. En ce moment, en écrivant Gungunhama, je me confronte de nouveau à des choses qui ont été très violentes. J’ai une relation très compliquée avec la violence. Quand je me suis proposé au FRELIMO, il y avait heureusement ceux qui n’avaient pas à lutter directement avec la violence, sinon je ne sais pas comment j’aurais fait.

Dans votre vie, abandonnez-vous facilement lors d’un débat ?

Avoir raison ne m’intéresse pas, je n’ai pas d’appétence pour ce type de pouvoir, marquer une position, mettre le poing sur la table. Si j’entre dans un débat c’est à la chinoise, simplement pour suggérer qu’il peut y avoir une autre manière de voir les choses.

Le consensus n’a pas toujours de sens non plus.

Je me retire, éviter la confrontation est une certaine sagesse qui n’a rien à voir avec le manque de courage.

Vous n’aimez pas l’immédiat ?

Non, si nous nous plaçons sur le territoire de gagner, nous allons susciter chez l’autre un appétit énorme dans une vie qui a presque toujours perdu, et les gens s’accrochent à ces petits triomphes. Si nous réussissons à retirer le sujet du territoire du débat c’est plus facile de convaincre les personnes qu’il y a d’autres façons de voir. Je suis assez à l’aise avec cette façon de faire des guerres. Le proverbe chinois « le général qui gagna la guerre sans mener aucune bataille » est une des devises de ma vie.

A Maputo ou Luanda il est facile de « fermer les yeux » et de s’abêtir du fait que les images d’inégalités sociales soient banalisées

Comment ouvrir les yeux et donner une réponse à cela est une des grandes questions dans ces villes. Par exemple, j’ai fait une intervention dans une école, et a surgi la question du transport de travailleurs dans des bus au coffre ouvert comme s’il s’agissait de bétail, le danger que cela implique, etc. Mais les gens, rapidement et avec certitude, pensent que c’est comme ça que les choses sont et doivent continuer à être. Mais mon discours a été diffusé et ils ont commencé à voir les choses sous un autre angle.

Comment voyez-vous la « luandisation » de Maputo, une ville chère et extrêmement classique, avec des territoires démarqués pour les blancs, une insécurité ambiante et toutes ces choses que l’on retrouve dans les grandes ville capitalistes ?

Pour moi c’est presque funèbre, quoique je ne sois pas très friand de la nostalgie. Mais je comprends aussi qu’il est difficile d’y échapper, car c’est le modèle. Je ne sais pas si nous avons une force suffisante pour faire autre chose. Le manque de résistance civile me déroute, elle pourrait au moins se confronter à la facilité avec laquelle la ville de Maputo est prise.

Cela ne vient certainement pas des ONG.

Les ONG tournent en rond pour ce qui concerne les droits des femmes, les questions politiques, les questions relatives à l’espace urbain, au patrimoine… Elles n’existent presque pas.

Comment voyez-vous la réalité angolaise ?

Avec une certaine préoccupation, car je comprends qu’une partie de l’élite mozambicaine voit en l’Angola un modèle, du point de vue des comportements, de l’économie, de la gestion de la société, son côté fashion. Les Angolais passent des vacances au Mozambique et viennent chercher des petites amies, il y a une certaine fascination pour l’autre. Évidemment l’Angola n’est pas seulement cela, il y a de nombreuses Angolas.

La littérature angolaise a permit de documenter l’histoire du pays. Continue-t-elle à accompagner ce processus?

Ma préoccupation est de lire de bons livres. L’Angola est en même temps un pays très curieux de nous, car il a quelque chose que nous n’avons jamais eue : un degré d’urbanisation plus épuré, beaucoup plus consolidé et ancien. Comme la littérature est un phénomène de ville, l’Angola a de fait une littérature plus sédimentée que la nôtre, elle comprend plusieurs générations, c’est le résultat de sociétés créoles. C’est une expérience que j’aimerais vivre en Angola.

Et l’oralité ?

Le phénomène du portugais en tant que langue principale m’intéresse, au même titre que les caractéristiques sociales manipulent la langue et la rendent malléable.

En défense de l’environnement.

En tant que biologiste, comment voyez-vous la recherche de ressources et le cadre du Mozambique en tant que nouvelle puissance économique ? Un équilibre entre le « développement » et l’agriculture durable sera-t-il possible ?

Cette dualité est mal dessinée. Je ne sais pas ce qui se rapporte à ce modèle de développement, s’il y en a d’autres plus heureux. Peut-être que c’est utopique, mais il ne faut pas cesser d’en parler et de le penser. Nous finissons par l’accepter comme unique modèle possible. Il peut y avoir des problèmes environnementaux, mais les grandes questions sont d’ordre social : comment les modes de vie sont bousculés, des cultures entières arrachées à leur habitat social et historique. La solution ne peut pas être laissée comme elle l’est. L’idée dérisoire que les choses vont bien parce que les communautés sont là est réelle, mais elles sont dans ce modèle et sont poussées vers des modes de survie très agressifs.

Les populations utilisent les ressources de manière inconsciente, comme par exemple le cas des Mangais.

Chez ces Mangais par exemple, les viviers de poissons sont attaqués par les communautés elles-mêmes qui ont besoin de survivre et pêchent avec des moustiquaires, coupent où ils coupaient avant. Auparavant, il y avait une gestion et des codes propres, et même des zones sacrées qui étaient économisées.

Mangal près de Pemba, photographie de António Gouveia

Mangal près de Pemba, photographie de António Gouveia

Le phénomène de land grabbing consiste en l’attaque de zones de culture pour les exploiter intensément, condamnant les populations à la faim. Nous avons l’hémisphère sud qui produit moins pour rendre durables les énergies du nord ?

Cela répond à des modes. Les biocombustibles étaient le mot d’ordre et n’ont pas eu les répercussions attendues. Mais la question est bien là, même si à un degré moindre.

Comment cet abus est-il combattu ?

C’est presque une question psychiatrique, il faut dire à ces personnes de quelle manière on peut se battre, mais de façon à ce que cela ne surgisse pas comme un fantasme, pour ne pas donner l’impression que « ces types ralentissent le développement, ces types ne s’intéressent pas à leur pays, ils sont en train d’empêcher les personnes de sortir de la pauvreté avec ce discours ». Même au nom des propres peuples on finit par les pousser vers une sortie sans issue.

Pour la dépendance ?

Il faut être un peu créatif et comprendre que le moment vient où il faut négocier. Par exemple, avec les Mangais, si on dit « il faut défendre la biodiversité », nous n’allons peut-être pas avoir l’accord des communautés, la biodiversité est un concept abstrait. Il faut également alerter ceux qui décident dans l’économie – qui évidemment ne sont pas seulement les ressortissants – et parler dans leur langue, dans l’economês : « Si on perd le Mangal, on perd la crevette ». Une des exportations principales du pays finit par être en péril. Alerter sur le fait que les propres logiques de rentabilité de ce modèle sont toujours à risque avec cette manière de faire sauvage. Je ne fais pas partie d’ONG, quelques unes sont sérieuses mais la plus grande partie vivent de rétro-alimentation, elles peuvent être des entreprises déguisées, ce sont des discours qui se répètent. Pour qu’un discours alternatif puisse apparaître, il doit gagner en espace et en temps, avoir la possibilité de se rétracter. Sans ce dialogue cela ne marche pas, ils ne connaissent pas votre langue, ils ne pensent pas comme vous.

Jouez-vous souvent ce rôle d’intermédiaire ?

Oui, en courant le risque d’être accusé d’être accommodant, trop ouvert, d’éviter le conflit. Si je crois que cela doit changer radicalement ? Oui. Ce que j’ai à suggérer ? Je ne sais pas, mais il y a des choses auxquelles on peut penser. Par exemple, ce que nous appelons « ressources ». Le mot est erroné dès le départ, il signifie qu’on légitime une idée de ce qui est là-bas, renouvelable ou non, il existe en fonction de notre nécessité. C’est comme si l’espèce humaine était faite pour faire usage de cela, accréditée par une sorte d’ordre divin.

Antropocentrisme ?

C’est la façon dont nous appelons les ressources humaines. Ce sont des personnes !

Mais les entreprises d’impact environnemental – et vous avez une entreprise dans ce domaine – présentent de nombreuses facteurs déterminants, par la claire promiscuité avec les clients qui commandent les études. Sentez-vous quelques frustrations par rapport à cela ?

Les entreprises d’impact environnemental sont payées par les clients eux-mêmes. On peut se questionner quant à la justesse de ce processus, oui. Ce qui serait correct serait que les entreprises payent l’État, qui constituerait un fond, nommerait une entreprise volontaire pour faire tomber une entreprise. On comprend que ça c’est une limite. Il y a des cas que nous acceptons dès le début, et d’autres que nous arrêtons ou obligeons à se réorganiser.

Avez-vous réussi à minimiser quelque chose au sujet des 300 milles hectares de l’entreprise Portucel ?

C’est encore en cours.

Avez-vous pu démontrer que l’eucaliptisation est une erreur répétée ?

Les projets de plantation ont des règles établies par la Banque Mondiale qui doivent être suivies. Aujourd’hui, je crois que ces critères sont des mieux construits, d’un point de vue technique, pour défendre l’environnement. S’ils étaient respectés ils seraient bien meilleurs. Ce qui manque c’est la capacité de contrôler et mettre en place une certaine fiscalisation. La Portucel a dû redessiner son propre projet. Ils n’entrent pas là où les communautés ne veulent pas, ni là où il y a les forêts des autochtones, il y a une restriction.

Sentez-vous être un combattant de ces causes ?

Un peu, dans la lutte pour tirer profit des zones de fracture et pouvoir occuper du terrain.

Si l’altérité était une chose à acquérir et non une menace, qu’est-ce qu’il serait intéressant de valoriser, en dehors de la logique hégémonique du « celui-ci est l’unique modèle » ? Qu’est-ce que nous aurions à apprendre de ces autres formes de vie, ces autres modèles économiques et socio-culturels, sans être celui de l’économie du plus puissant ?

Il me semble que c’est très philosophique – et je suis un homme qui vient d’une culture mélangée –, je remarque que pour moi il a été très bénéfique d’avoir appris la nécessité de vivre en harmonie avec les autres, avec l’espace, cohabiter avec les morts, etc.

Ne pas parler de la nature comme d’un « recours », mais comme d’un ami ?

Ou autre chose qui n’a pas de nom. Une des difficultés que je rencontre sur le terrain est de dire que je suis biologiste et que je travaille avec la nature. Il n’y a pas de traduction dans les langues locales.

Nous commençons à nous en inquiéter ?

Il semble que nous soyons aussi en quête, à travers une approche holistique de la situation et la connaissance humaine. Mais les gens sont déjà dans la compréhension de ce qui les entoure. Ils sont dans une religiosité plus permissive, qui n’est pas guidée par le Livre, quel qu’il soit. La relation au corps est plus libre. Les gens ont l’air plus heureux.

Comment défendre cela sans défendre un certain obscurantisme ? Par exemple, si l’électricité existe, n’est-il pas mieux que ce le soit pour tout le monde ?

Mais ça c’est la fourberie qui fait que les gens qui vivent dans des systèmes ruraux, dans la pauvreté, dans le besoin, croient que ce modèle donne réponse à tout. L’illusion consiste justement à faire croire que pour qu’ils aient de l’eau, de l’énergie ou des infrastructures, ils doivent payer et avaler la pilule. Je ne sais pas s’il y aura une manière de faire différente.

Et derrière cela viennent toutes les autres nécessités qui sont créées.

Le problème c’est que qui n’a pas de robinet ne veut pas seulement le robinet, il veut la maison et une autre sorte de vie. C’est comme dire à un fils de ne pas sortir avec telle personne. Le droit de faire son propre apprentissage, d’avoir des options, doit exister. Le grand espoir de ces pays réside dans les générations qui puissent avoir une certaine distance critique quant à leur relation à leurs propres parents, des gens qui sortent et regardent le Mozambique d’une autre manière.

Qu’ils n’aient plus un tel appétit de s’enrichir ?

Ils comprennent qu’il y a d’autres choses, que ces sociétés ne sont pas heureuses. C’est une question de temps.

La violence

Ces dernières années il y a eu des situations de violence dans plusieurs contextes. Les gamins des banlieues sont sortis dans les rues pour manifester, il y a eu des émeutes. A présent, c’est le retour du fantasme de la guerre. Les Mozambicains paraissent être des gens très passifs et timides, mais ensuite il y a une certaine culture de la violence, êtes-vous d’accord ?

Nous pouvons l’expliquer ainsi : un savoir ancien de sociétés qui n’avaient pas d’État ni d’institutions médiatrices de la violence prédomine. Les choses se résolvaient par le biais des familles, des chefs traditionnels, etc. A l’indépendance, beaucoup de communautés fonctionnaient encore ainsi, l’État colonial était très fragile, localisé dans les villes. Après l’indépendance, c’est aussi resté fragile, il n’y a pas eu le temps, à cause de la guerre. La mentalité est « je ne vais pas m’exposer, ni créer de conflit avec mon voisin s’il n’y a pas de certitude que je gagne ». En Europe c’est facile : j’ai un problème, je vais voir la police, je crois en un tribunal, une force médiatrice. Ici non, la personne n’expose pas son opinion, et elle ne va pas se risquer individuellement, elle parle seulement quand elle peut crier ou quand elle est en majorité. On en arrive à l’explosion.

Sous le poids de la société grégaire, l’individu en tant que tel n’a pas beaucoup de valeur ?

L’individu est fait pour négocier, entrer en consensus. Les Mozambicains savent recevoir, ils n’arrivent pas à dire non, c’est quelque chose de très oriental. Comment se fait-il que ce même peuple, si cordial, a fait une guerre qui a tué un million de personnes ? Mais cela arrive, pas avec une goutte mais avec une vague, goutte à goutte.

Et maintenant, avec l’imminence de quelque chose qui peut détruire la vie quotidienne, comme se sentent les gens, ils s’éloignent pressentant que c’est quelque chose de localisé ?

Première crainte : qu’il y ait à nouveau une guerre est inacceptable. C’est difficile à imaginer, qui a vécu 16 ans de guerre ne veut plus jamais de guerre. La grande force qui unit les Mozambicains est précisément « nous ne voulons pas de guerre ».

On a encore peur de prononcer le mot guerre. Dans les inondations de 2000 il y avait des personnes qui sautaient des toits lors des sauvetages par peur des hélicoptères sud-africains, la mémoire de la guerre est encore vive.

C’est une situation caricaturale à laquelle on assiste, on arrive à un point où l’on met au même niveau Renamo et Frelimo, ils pensent, ils dialoguent. Il faut demander cela à Renamo, un parti politique qui a des armes.

Contre le chantage de la force, n’y a-t-il pas une volonté politique par la voie diplomatique ?

Mia Couto, photographie de José Eduardo Agualusa

Mia Couto, photographie de José Eduardo Agualusa

Il existe une ambivalence. Je ne remets pas la faute sur le gouvernement car je crois que si je

gouvernais je n’accepterais pas ce chantage reposant sur la force. Premièrement, la Renamo doit se persuader qu’elle est un parti politique. S’il leur est demandé de rendre les armes et qu’ils ne le font pas, ça a donc du sens d’utiliser la force pour éloigner ces personnes de la voie de la violence. Je suis moi même divisé dans les négociations : le Frelimo a fait des concessions et il ne me semble pas qu’on puisse continuer à en faire seulement d’un côté, principalement parce qu’à présent, le discours de la Renamo est que, au nom de la perte de contrôle de l’Etat et des Forces Armées, elle veut un partenariat à parts égales. Et en tant que citoyen je veux aussi être consulté.

Cela ne peut pas être un avertissement pour mettre un terme à la promiscuité entre État et parti, l’exigence d’une démocratie ?

Si, mais qu’ils le fassent d’une autre manière, chaque argument est discutable. La Renamo a un siège au Parlement. C’est quelque chose de schizophrénique : il y a des attaques, des personnes meurent et les types sont assis à échanger autour de la loi du Budget ou d’autre chose comme si cela se passait dans un autre pays. Donc on peut accuser ce gouvernement de beaucoup de choses, mais pas de manque de tolérance, ce qui serait intolérable.

Et le facteur économique, que quelqu’un se sente hors de l’ « événement » n’est pas une des raisons pour lesquelles la Renamo fait du chantage? Parce que dans les années dans lesquelles on vivait dans une pauvreté extrême il ne s’est rien passé, et maintenant, alors que l’économie croît, on relève ces conflits ?

Je crois que c’est plus en rapport avec le fait que Dlakhama comprenne que c’est la dernière fois qu’il peut se porter candidat, c’est un processus personnel. Je pense qu’au sein de la Renamo elle-même il y a des personnes qui ne sont pas d’accord non plus avec cela.

Démocratie et participation

Malgré cela, il y a eu au Mozambique quelques pas vers la démocratie, de nouveaux partis, etc.

Oui, et l’attitude du citoyen est de ne plus avoir peur de parler et de faire face. Prendre le risque de s’assumer en tant que citoyen, je suis ici et je dis ce que j’ai à dire, est très récent. C’est une avancée, qui crée de la peur. Mais c’est soit ça, soit comme en 2010 avec des jeunes qui cassent tout. Cette phase de manifestation a servi d’avertissement fort, et ensuite des choses ont commencé à arriver dans le monde.

Cela a été une conquête, les jeunes se sont indignés et il y a eu un recul de la part du gouvernement…

Oui. Il y a peu de temps aussi, une manifestation s’est déroulée avec élégance : vingt mille personnes se sont organisées et ont montré un fort degré de civisme. Jusqu’alors, une manifestation voulait dire tout casser, et cela a été un grand contre-exemple.

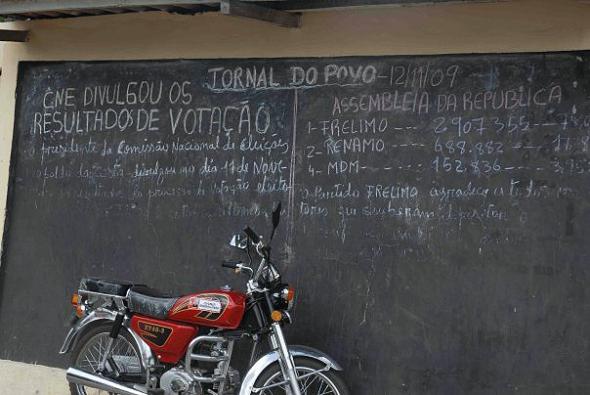

Jornal do povo, photographie de Marta Lança

Jornal do povo, photographie de Marta Lança

A Luanda, les manifestations sont réprimées par la prison et la répression policière. Au Mozambique, est-ce plus doux ?

De ce point de vue je n’ai pas honte de mon pays. Il y a une grande attitude civilisée de la part du gouvernement qui accepte. Évidemment il y a intimidation, mais elle est faite dans un cadre qui aujourd’hui est commun partout.

Les temps de militantisme

Et donc vous allez à Maputo à 16 ans pour étudier, et un an plus tard vous entrez dans la clandestinité

J’ai commencé à avoir quelques liens avec le Frelimo en 1973, à faire quelques travaux dans le mouvement étudiant auquel j’avais adhéré. En 1974 je faisais formellement partie du Frelimo.

Vous aviez 20 ans au moment de l’indépendance. Cela a-t-il été une grande utopie ?

Ça a été le grand rêve de ma vie. Même lorsque le Frelimo m’a demandé d’abandonner mes études de médecine, et à cette époque je voulais vraiment être médecin, psychiatre…

Cela n’était pas compatible, ce n’était pas le moment d’étudier, les conditions n’étaient pas réunies ?

On pensait qu’il n’y avait pas beaucoup de jeunes capables de s’infiltrer dans les organes d’information des Portugais, enfin, des Portugais d’extrême-droite. Et cela me prenait tout mon temps. L’idée était que je reste un an, mais j’y suis resté douze. Cela a été une époque très heureuse, d’une grande générosité, nous étions tous très engagés pour un pays, un monde et un homme nouveau. Les erreurs principales à l’époque sont dues à une grande ingénuité, une simplification du monde. Les choses sont très complexes.

Vous ne vous sentiez pas limité ?

Au début non, quand il y avait des doutes, l’argument de la guerre suspendait ces questions, j’étais entraîné dans quelque chose de plus grand. En 1985 je me suis dit « je n’y crois plus », et j’ai senti une grande urgence à en sortir

La figure de Samora Machel vous captivait-elle ?

J’ai senti au bon moment quelques unes des grandes erreurs qu’il avait commises. J’étais directeur d’un journal et à ce titre nous assistions aux réunions du Comité Central. C’était leur façon de nous impliquer dans ce qu’ils appelaient la « Pensée Commune », je ne comprenais pas que c’était en fait la pensée unique. Mais il y avait une certaine confiance, nous étions enveloppés dans ce processus. Il y avait des choses grandioses et violentes, oui. Mon ami Carlos Cardoso a été emprisonné sous l’ordre de Samora. Moi-même j’aurais été emprisonné si je n’avais pas écrit de la poésie. Ils m’appelaient et me disaient : « ah, lui il est poète », comme si ça avait été une maladie. Samora avait une manière de voir, de se livrer aux autres et une sensibilité qui lui étaient propres, il n’était pas centré sur lui-même, il s’intéressait à chacun.

Et le journal que vous dirigiez à l’époque était le bras droit de la pensée unique ?

Le droit et le gauche.

Samora avait conscience de l’importance de la communication, il valorisait les personnes du domaine de l’image. Dans l’intérêt de créer une unité nationale ?

Oui, il avait conscience qu’il fallait construire une nation et qu’elle naîtrait d’une narration, par le biais de la radio et de la presse. La première chose à laquelle il avait pensé était de recourir aux organes de l’information, aux journalistes, s’il en avait les moyens. Il était le premier à tout savoir, où ils vont dormir, etc. C’était formidable, il venait nous rendre visite pour savoir si nous avions bien mangé et si nous allions bien.

Dans les villes seulement, ou bien y avait-il des délégations dans les provinces ?

Il y avait la préoccupation de décentraliser, des réseaux de correspondance populaires se sont créés. C’étaient des gens très humbles. Les premières nouvelles qui arrivaient à l’Agence de l’Information étaient impressionnantes, nous avons distribué des vélos pour qu’ils puissent remettre les nouvelles. L’idée était que le pays se reconnaisse dans ses différences.

Le cas Carlos Cardoso

Carlos Cardoso était déjà persécuté à cette époque, emprisonné par Samora ?

Il a été emprisonné, inculpé de la plus haute accusation de Sabotage à l’État Populaire. L’homme pouvait disparaître mais grâce à un groupe de collègues, nous avons réuni des preuves prouvant qu’il n’avait pas fait ce dont il avait été accusé. Mais Samora parlait avec lui en particulier et ils s’appréciaient. Ça a été ponctuel. Le reportage de Cardoso contrariait la version officielle selon laquelle l’Armée avait réalisé une opération militaire. Il y avait plusieurs personnalités en Cardoso animées d’une croyance turque, suédoise et norvégienne.

Il a été assassiné en 2000. Il a persévéré dans la lutte pour la vérité, la justice. Comment était-il ?

Il apparaissait chez des amis, de maison en maison, il se savait déjà persécuté. Quand on est allé voir les dossiers dans lesquels il avait fouillé, nous avons découvert dans les poches et les tiroirs une douzaine de raisons pour qu’il soit assassiné. C’était une personne incroyable, il avait une notion parfaite de ce qu’il serait dans sa prochaine réincarnation.

Que faut-il retenir de la leçon de Cardoso ?

Son nom est toujours vivant, et dans certains domaines on pense que le journaliste d’intervention est la bonne voie. Je crois que sur ce point il y a un grand recul. Ce qu’il faisait était inégalable, dévoiler les noms, présenter les preuves.

Fils de la terre

Comment va la Beira ?

Elle lutte pour ne pas se reconnaître morte. La Beira était un port qui servait aux économies de l’intérieur, grâce à son couloir qui était sa raison d’être au Zimbabué. La Beira est entrée en décadence, et jusqu’à ce que le Zimbabué ne ressurgisse de ses cendres… Ce qui était une hypothèse – servir d’écoulement au charbon découvert sous terre – est maintenant une vocation et une ligne de sortie. D’un autre côté, le charbon a aussi été une histoire fleur-bleue qui a mal fini.

Beira, Annie Coelho

Beira, Annie Coelho

On note une certaine splendeur passée qui contraste avec la décadence. Avez-vous toujours des liens ou de la famille là-bas ?

J’y ai un cousin et des amis. Je suis fils de cette terre, ils me facturent toujours dans la Beira afin d’être les premiers à lancer mes livres. Je sens cette obligation. Mes frères et moi nous nous organisons pour réhabiliter l’école primaire où nous avons étudié. Nous donnons des livres à l’école secondaire. Cette ville nous a beaucoup donné, j’ai été très heureux là-bas. Bien que j’aie eu une période difficile quand j’ai commencé à comprendre le monde, c’est dans la Beira que je me suis réveillé à cette conscience.

De quoi êtes-vous plus mélancolique ?

Des vacances dans les montagnes de Rovuma, près du Zimbabué, c’était une absence presque absolue de la peur. Nous y restions un mois, pendant les grandes vacances, nous campions dans ces montagnes. Il n’y avait pas de téléphones portables, les parents n’avaient de nouvelles de personne, mais ils ne leur passaient pas par la tête qu’il puisse arriver quoi que ce soit de mal. Ce monde est déjà révolu.

Vous étiez en contact avec le Grand Hôtel de la Beira, qui a commencé à s’effondrer bien avant l’indépendance ?

J’ai un très vague souvenir mais je ne l’ai jamais vu vivant. J’ai même vécu près de ce quartier. Nous bougions beaucoup, quand mon père avait un problème on changeait de quartier, s’il y avait un problème plus grand, on changeait de ville.

Originalement publié dans le Journal Rede Angola.