A dádiva no contexto de filme documental

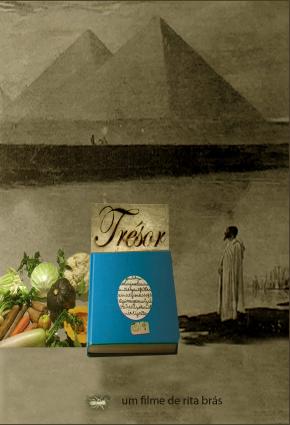

Ao lembrar da palavra à qual recorri na sinopse do meu último documentário, intitulado Trésor (que trata das relações entre os três quartos onde fiquei na cidade de Belo Horizonte no Brasil), pensei que essa “dádiva” que refiro como património cultural e simbólico da minha viagem poderia constituir o exemplo de uma análise reflexiva com base nos pressupostos teóricos presentes em Entre a Dádiva e a Mercadoria de Adolfo Yanez Casal.

Ao lembrar da palavra à qual recorri na sinopse do meu último documentário, intitulado Trésor (que trata das relações entre os três quartos onde fiquei na cidade de Belo Horizonte no Brasil), pensei que essa “dádiva” que refiro como património cultural e simbólico da minha viagem poderia constituir o exemplo de uma análise reflexiva com base nos pressupostos teóricos presentes em Entre a Dádiva e a Mercadoria de Adolfo Yanez Casal.

Sendo o filme documental uma forma de arte que assenta numa negociação implícita sobre o real em que a crença na veracidade dos factos registados depende da não remuneração dos “personagens” filmados, parece-me constituir uma área de interesse na qual se evidenciam as ambiguidades da dádiva/troca expostas ao longo do livro. Como no comentário de J.Godbout “Como se pode falar de regras de dádiva quando uma delas é que as regras devem permanecer ocultas entre os membros da sociedade em que elas são observadas? É como se a sua revelação pudesse implicar a diluição da dádiva, da mesma forma que a exposição à luz faz desaparecer a imagem fotográfica da película.” (p220) Assim, os intervenientes num filme que expõem gratuitamente a sua própria vida perante a câmara, procuram necessariamente um valor adicional simbólico (prestígio social, auto-conhecimento, contra-dádiva) que não é o do puro interesse económico e do espírito do cálculo do ponto de vista do utilitarismo e da economia neo-clássica.

Aliás, “na realidade, como hoje é sabido, o comportamento humano seja no estado “primitivo”, seja no decurso da história pré-moderna até ao final do século XVIII, foi quase sempre o oposto da perspectiva economicista apresentada pelos pensadores do séc. XIX” (p78) Isto porque para K. Polanyi “a verdadeira crítica que se pode fazer a uma sociedade de mercado, não é que ela seja fundada sobre o económico, pois em certo sentido todas as sociedades o são, mas que a sua economia seja fundada sobre o interesse individual” (p77).

Segundo P. Bordieu na sua Economia dos Bens Simbólicos nesse processo histórico de predomínio da troca mercantil e do interesse económico “as sociedades foram, consequentemente, sendo depuradas, com algumas excepções, da troca dos bens simbólicos e do espírito da dádiva; as excepções têm a ver com o universo religioso, o artístico e o familiar.” (p182)

Considero que a minha experiência como realizadora provoca-me sentimentos ambíguos no confronto dos valores da responsabilidade social face à precariedade profissional, tendo em conta o próprio estatuto atribuído hoje em dia ao artista, que vive, na maioria dos casos, à margem da protecção social, à espera de enquadramento profissional no chamado “mercado dos bens culturais”. Considerando o meu último filme, assente ele próprio na ideia de riqueza, e seguindo aqui o pensamento de Georges Bataille em La Part Maudite - “Há sempre excesso de energia no mundo, já que a irradiação solar, que está na base de todo o crescimento, expande-se sem contrapartida. O sol dá sem nada receber, em consequência tem de haver acumulação de energia que deverá ser necessariamente esbanjada na exuberância e na efervescência.” (p100) - parece-me que (não sei se por nessa altura me encontrar abaixo do Equador onde o sol é constante ao longo do ano) mais do que numa “intenção consciente de um indivíduo”, o meu filme inscreveu-se numa “disposição, num habitus de generosidade que tem a ver com a transmissão, conservação e/ou aumento do capital simbólico. Esta disposição adquire-se na sequência de processos determinados de aprendizagem e de socialização e princípios, valores, atitudes e actos de generosidade em universos sociais em que essa disposição faz parte das práticas sociais habituais.” (p181)

Considero que a minha experiência como realizadora provoca-me sentimentos ambíguos no confronto dos valores da responsabilidade social face à precariedade profissional, tendo em conta o próprio estatuto atribuído hoje em dia ao artista, que vive, na maioria dos casos, à margem da protecção social, à espera de enquadramento profissional no chamado “mercado dos bens culturais”. Considerando o meu último filme, assente ele próprio na ideia de riqueza, e seguindo aqui o pensamento de Georges Bataille em La Part Maudite - “Há sempre excesso de energia no mundo, já que a irradiação solar, que está na base de todo o crescimento, expande-se sem contrapartida. O sol dá sem nada receber, em consequência tem de haver acumulação de energia que deverá ser necessariamente esbanjada na exuberância e na efervescência.” (p100) - parece-me que (não sei se por nessa altura me encontrar abaixo do Equador onde o sol é constante ao longo do ano) mais do que numa “intenção consciente de um indivíduo”, o meu filme inscreveu-se numa “disposição, num habitus de generosidade que tem a ver com a transmissão, conservação e/ou aumento do capital simbólico. Esta disposição adquire-se na sequência de processos determinados de aprendizagem e de socialização e princípios, valores, atitudes e actos de generosidade em universos sociais em que essa disposição faz parte das práticas sociais habituais.” (p181)

Ora, uma das minhas principais surpresas e constatações imediatas da minha viagem foi aperceber-me do grau de solidariedade nas práticas… é exemplo disso eu ter ficado gratuitamente no meu segundo quarto, simplesmente devido à generosidade de um “amigo de um amigo”, ou o facto de terem composto música expressamente para o filme (por causa de um encontro que surgiu no encadeamento do processo de filmagem) recusando uma remuneração de equivalência monetária, ou o facto dessa rede que ia sendo estabelecida gerar novas possibilidades de participação (como a intervenção espontânea do grupo de dança sobre o stencil que era desenhado no chão, e que era ele mesmo uma referência à obra de outro artista). Assim, e apesar de eu ter à partida a ideia do que queria mostrar com o filme, ele só adquiriu a sua forma final devido à capacidade dos intervenientes de gerarem “interesse no desinteresse”. Nas palavras de M.Crozier “o actor da dádiva não postula o controlo ou a redução das incertezas a seu favor, ele cria-as permanentemente e implica-se nelas, sujeitando-se aos seus custos e riscos. É que a principal aspiração do doador não é que o retorno – relativo à sua dádiva – seja o mais mecânico e garantido, mas que seja, sobretudo, um retorno livre, logo incerto e inseguro. É na base deste tipo de troca livre e incerta, permanentemente renovada, que emerge, se reproduz, e se consolida, horizontal e verticalmente, a coesão social primária e derivadas, a macro coesão estatal e a micro coesão mercantil.” (p221)

Ora, seguindo este raciocínio, é fácil constatar a diferença entre as contra dádivas efectuadas por mim em relação aos participantes deste meu filme Trésor, e a inexistência de uma relação próxima de atenção e retribuição em relação aos intervenientes de outro filme anterior A Ocasião Seguinte, realizado mediante contrato com uma empresa produtora de cinema e financiado pela televisão estatal. Neste filme, com um orçamento vindo exclusivamente da televisão, os custos e a gestão financeira ficaram a cargo da produtora que tomou contra a nossa vontade decisões que influenciaram o processo do filme, tais como a contratação de elementos extra para a edição ou na fase de correcção de cor, elementos de “especialidades” que nós poderíamos à partida assumir ou contratar por um preço menor, mas que a produtora exigiu que fossem os elementos da sua “rede de trabalho”, pagos a preço de ouro (vale pensar porque é que as funções técnicas no cinema têm remunerações acima dos salários das funções artísticas), e que acabaram por desviar uma parte do meu salário como realizadora. Na justificação dada pela produtora para esse desvio, estava a implícita abnegação sacrificial do autor em favor da obra, atitude essa que se inscreve numa objetificação do trabalho através da gestão racional dos custos, já que segundo o utilitarismo os sujeitos humanos “regem-se pela lógica egoísta do cálculo entre o prazer e a dor (…) e as normas éticas não têm nenhum outro fundamento possível a não ser o interesse demonstrado pelos indivíduos no desempenho das suas acções.” (p35)

Não deixa de ser relevante que em Trésor, sendo uma produção independente na qual eu gastei o meu próprio dinheiro, o seu orçamento final como longa-metragem foi menor do que o orçamento da curta-metragem. Como é possível que um filme que implicou 28 décors diferentes, deslocações entre países e estados, várias contribuições artísticas de terceiros, música original, tenha sido mais barato do que um filme filmado numa só região com muito menos intervenientes e poucos locais de filmagem? A diferença do modelo de produção está sobretudo nessa distribuição e hierarquização de tarefas importada do modelo clássico da ficção em película e também num certo “status” associado aos hábitos de produção: restaurantes, táxis, mordomias, assim como a obrigação do pagamento de direitos e de taxas, impostos, rendas, alugueres de espaços de filmagem, etc., ao abrigo da economia de mercado, que no modelo “independente” são normalmente cedidos ou negociados como dádivas. Assim, a minha forma de retribuição no Trésor prendeu-se com a edição e a entrega das imagens registadas de cada universo específico: no caso do músico interveniente filmei na íntegra um concerto que aparece como um fragmento no filme mas que lhe devolvi editado para ele fazer uso na sua promoção artística, no caso do meu terceiro quarto anexo a um restaurante de macrobiótica entreguei vários vídeos/dvd que editei das filmagens das práticas culinárias para servirem de demonstração em aulas da favela no bairro da Serra. Ainda no caso das filmagens num centro de saúde mental, a contrapartida foi também editar um vídeo sobre o Centro para servir de cartão de apresentação do lugar e do trabalho aí efectuado. Assim, ao invés de um só filme, eu acabei por realizar vários filmes para poder ter liberdade de actuação em relação ao meu.

Comparativamente ao filme A Ocasião Seguinte, que teve repercussão na vida de um dos protagonistas (era GNR e foi alvo de críticas e de sanções no trabalho devido à sua participação no filme), eu não me senti na obrigação de intervir ou sequer de retomar o contacto com ele depois das filmagens, já que as operações tinham a mediação da produtora que, ao enquadrar-nos a ambos num formalismo estrutural (autorizações militares, presença do chefe durante a filmagem, etc.), impôs entre nós uma distância, desvinculando-nos da obrigação social da lógica simbólica e de significação da dádiva. Também a forma como procedeu a entidade financeira, neste caso a televisão estatal, foi surpreendente: depois do filme finalizado, a televisão propôs como condição de exibição a doação do meu filme anterior A Ocasião (totalmente independente deste e com um percurso de festivais e prémios) justificando essa doação com o meu “interesse” em ter os dois filmes exibidos na televisão, já que correspondiam ambos à mesma ideia de dispositivo (as histórias por trás dos anúncios do jornal Ocasião.) Ora, sendo ambos produtos autónomos com valor no mercado dos bens culturais, não haveria, segundo os postulados económicos predominantes na nossa sociedade moderna, razão para não lhes ser atribuído um valor económico de troca.

Assim, é o próprio Estado que invocando de forma egoísta o espírito da dádiva presente no “universo artístico”, se isenta do dever do seu pagamento. Este paradoxo entre as expectativas e a instrumentalização da dádiva presente neste universo mostra bem as contradições da nossa sociedade moderna, se tomarmos em conta que “a razão utilitária, como sistema, é o resultado dum processo histórico localizado num espaço e num tempo determinados” (p 47) e que “para identificar e compreender a dádiva num universo de relações mercantis não a podemos pensar nem sob o prisma exclusivo da equivalência dos objectos dados e recebidos - o prisma dos valores económicos, de mercadorias – nem sob o prima da pura gratuitidade. A dádiva deve ser pensada antes de mais e em qualquer caso, como relação, como relação social, como a relação social por excelência” (p9). Assim, Casal defende um terceiro paradigma, o paradigma da dádiva que permita englobar as duas perspectivas dominantes: o paradigma individualista (em que predomina o interesse individual do lucro) e o paradigma holista (em que existe a regra social da obrigatoriedade em dar, receber e retribuir), ambos redutores. O autor defende o cruzamento desta dupla transcendência, já que “essa exigência existe e autoimpõe-se porque os indivíduos são conscientes de que os seus actos só podem ser ou compreensíveis ou insignificantes. (…) Isto faz com que cada actor se subordine à regra e seja ao mesmo tempo (reactualizando-a) autor dessa mesma regra. O carácter duplo da regra – coopera para que o outro coopere – observada na mais simples troca mercantil, corresponde ao princípio da racionalidade, como atrás ficou entendida.” (p246).

Assim, penso que tanto no universo artístico como no outro, é necessário entender as implicações dessa razão utilitária já que “a generalização do utilitarismo é tal que a sua própria crítica passa a ser feita, paradoxalmente, ao abrigo dos instrumentos forjados pelo próprio utilitarismo” (p45), compreendendo-a como fazendo parte de um processo histórico que continua, e que nas suas novas formas de solidariedade (como é o exemplo das ajudas anónimas a desconhecidos) continua a exigir mudança.