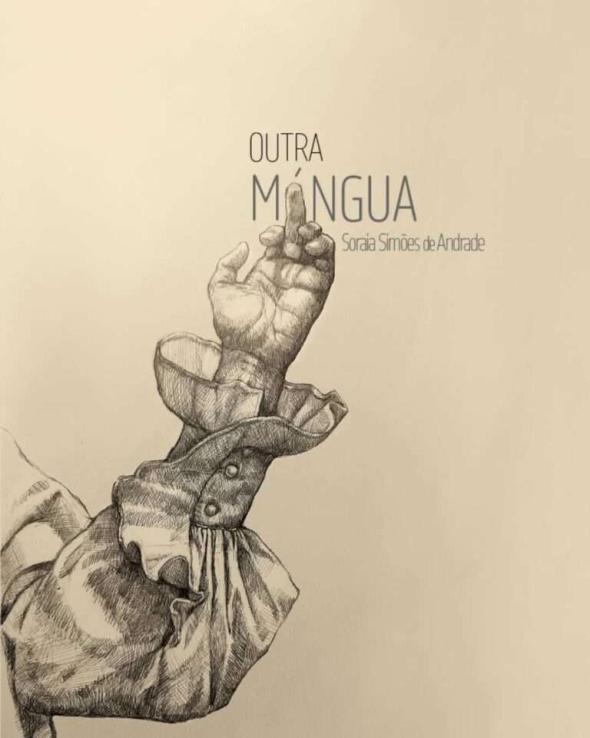

Outra Míngua, que é também a nossa

Soraia Simões de Andrade é uma autora polímata, que se tem espraiado em diversos registos, desde a poesia até à crónica e ao ensaio, passando também pela prosa e mesmo pela música – é responsável pela lírica da banda Acúleo, banda experimental de spoken word. Essa sua ampla paleta estético-artística é também discernível na obra aqui em apreço, Outra Míngua, dado a lume em abril de 2025.

Em termos formais, esta obra configura-se como uma novela, no entanto, a restrição genelógica não é algo que se conforme a este texto rebelde e híbrido (resgatando um termo da autora, contíguo a um “mistifório”, p.47), pois perpassam por aqui vários estilos literários, desde o meramente narrativo ao poético e ao epistolar, até ao dialógico-dramático, assinalado, no corpo do texto, pelo traço (–) indicador de falas, usualmente utilizado na escrita de peças de teatro.

A autora tem plena consciência desse viés dramático do seu texto, pois, a dada altura, refere a “dramaturgia político” (p. 56) e essa é, sem dúvida, uma das traves desta novela inconformada e inconforme. Se essa teatralidade, esse conjugar de vozes diversas, sob o pano de fundo da realidade política, é o verdadeiro motor do texto e o que o faz aprofundar-se, cindir-se e refazer-se, de página para página, na verdade, esta obra a ser incluído em alguma categoria literária seria a da Evocação, pois nela, com o intuito de melhor escalpelizar o presente e o nosso posicionamento nele, invocam-se memórias e confrontam-se especularmente tempos e épocas diversas. Em tom de quase balanço, a certa altura, lemos “O seu futuro, sem dúvida, tinha acontecido na infância” (p. 62), o que é uma conclusão bela e, simultaneamente, inquietante.

Assim, por trás dos vários narradores (e das suas vozes dramáticas), que vão desde o casal Barois e Ana até ao ressumar das vozes fantasmáticas advindas de outras eras (a das avós e bisavó, por exemplo), é o nosso presente político e social, acossado e com a emergência de novos totalitarismos no horizonte, que esta obra pesa e dilucida. É, portanto, um texto em busca de respostas que quiçá não existem, mas cuja saída encontrada é o não abdicar nunca desse direito tão fundamental como a própria liberdade: o questionamento. A autora frisa bem essa demanda em diversos momentos do texto: “Desconfiamos do Estado e da nossa raiva, mas somos incapazes de largar o idealismo” (p.77).

O tenso e pedagógico desfiar de Evocações contido nesta novela bate de frente com esse fantasma maior, irmão gémeo de Saturno, o tempo. A narradora pergunta: “Em que tempo estamos? Que tempo foi inequivocamente nosso?” (p.71) e o texto porfia, ao longo das páginas, o esboço de resposta. A dado passo, diz-nos ela que se tinha sentado ao seu lado “um paraíso no inferno, quando dei por ele já tinha fugido” (p. 36). Ora, aqui chegados, percebemos que, durante décadas, as do Pós 25 de Abril, havia, afinal, um certo ar a paraíso e nós, muito provavelmente, nunca lhe demos a devida importância.

São, por isso, múltiplos os aportes a um passado odioso, o estado novo. Isso é feito através da Evocação da árvore familiar e das suas ternas e lutadoras matriarcas que repudiaram os poderes masculinos desse Portugal, afinal, longínquo e próximo, “– Quatro tias avós derrubaram as vidas para que as religiões e os maridos não tomassem a dianteira” (p. 15). E também com a descrição dos motociclos portugueses em Paris e do bas-fond português dos anos 40 e 60 na Cidade Luz. Ou ainda com a nodal referência a essa cidade esquiva por onde marcharam as tropas nazis e a câmara enviesada de Leni Riefenstahl, Berlim, que, no dizer da voz narradora, “é por demais jardinada. Construíram jardins em cima de bombardeamentos” (p.68).

É também evocado um falanstério português, um forno comunitário, confluente com a ideia utópica de uma comuna solidária. Porém, tudo isso se esboroará. Os que tiveram nas grandes ideias coletivas um farol acabam com água nas mãos que não retêm e na única posição sustentável: um individualismo feroz, um não compactuar com a daninha evolução histórica presente, um Reduto Quase Final: “a ética é o único pacto face à insuperabilidade de uma vida perdida” (p. 70). Por tudo isso, é um texto empoderador, vincadamente feminista:

“Perante novos pelotões de fuzilamento, não são mais os nossos arquivos que desejam ter a última palavra mas o que deles lembrarmos para contar. (…) Somos propriedade de nós, donas do desejo e da repulsa. Nos enredos fartos é possível transformar lugares insólitos e escolher, militantemente, o nosso destino” (p. 73).

Essa matriz matriarcal é observável não apenas no panegírico das figuras ancestrais femininas, mas também no próprio miolo da escrita que se filia muito em autoras com quem compartilha esse feminismo, visceral e questionador, que é também o seu, como é o caso do hibridismo mnemónico de Nathalie Sarraute do qual, por vezes, faz eco. A prática de torções semântico-verbais e a erudição linguística, sob um pano de fundo político-feminista, e a convocação poética dos “cheiros e os sons da longa teleologia dos acasos” (p.58), por sua vez, remetem para a saudosa Maria Velho da Costa.

No entanto, também passa por aqui um outro traço, não tão evidente, que remete para a oficina literária agustiniana (e Agustina, ainda que de modo particular, era, é, uma autora feminista até ao osso). Em comum com a grande romancista, Soraia Simões de Andrade tem um pendor natural para os aforismos lapidares e desconcertantes: “Às vezes, onde há fumo o fogo extinguiu-se” (p. 49), “só os mortos nos arranjam problemas” (p. 75), “Ou se dorme para sempre ou nunca dormimos” (p.45), “Os pequenos medos do medo maior são eternos” (p. 69).

Em suma, num tempo histórico em que, por dá cá aquela palha, se invoca Salazar, branqueando-o, ilibando-o, dizendo que não era fascista e que no seu reinado absoluto de má memória se vivia melhor do que hoje em dia (ambas as coisas, além de ultrajantes, são mentira), num tempo em que se açulam os cidadãos contra os estrangeiros, esta novela corajosa, Outra Míngua, é uma obra oportuníssima. Nela vemos a fome atroz que se vivia no Estado Novo e os emigrantes portugueses e a sua luta, Sartre e as comunidades utópicas, as mulheres fortes e enérgicas que aguentaram o país no tempo da infame guerra colonial, entre tantas outras coisas que nos ajudam a repensar o tempo presente. Porém, não se pense que é um texto panfletário. É antes uma sentida reflexão em formato narrativo-memorialista. Não oferece respostas e a oferecê-las elas não se afiguram fáceis nem particularmente apaziguadoras:

“Não esperavam lançar-se do muro aguardando que ele se transformasse numa ponte. Ana não renunciara a uma vida de aventura no fio da navalha. (…) a gargalhada soava às dobradiças das portas, era a risada da pessoa que perdera as ilusões. (…) se as feridas se fecham é o fim da História” (p. 84).